世俗体验还是精神追求?

2022-07-05鄢方卫,舒伯阳,赵昕,李欣瑞,吴文秀,黄猛

鄢方卫,舒伯阳,赵昕,李欣瑞,吴文秀,黄猛

[摘 要]随着社会生产水平超出生存需要,消费的文化意义诉求逐渐超越其使用价值而走向极端,即消费主义的盛行。网红打卡旅游消费成为消费主义背景下主体寻求符号价值与意义的重要消费对象,丰富了旅游消费内涵,成为文化消费与粉丝文化研究的重要议题。基于此,文章以网红打卡旅游者为研究对象,分析网红打卡旅游行为动因,探讨网红打卡旅游实践过程中建构了哪些价值与意义,以及意义建构过程有何特征。研究发现,消费主义盛行、互联网传播方式以及消费观念进步等宏观社会消费环境为网红打卡活动的产生提供重要的外部驱动力。消费市场与网红打卡者的框架互动是消费意义的建构过程,互动过程中网红打卡者建构了生活实践与社会实践维度的意义。其中,生活实践维度主要表现为休闲娱乐与享受生活意义需要;社会实践维度主要体现于社会网络中获得优势地位,以及精神层面的发展。此外,多重的社会互动有助于自我身份的建构,主体对消费意义的认同形塑了自我的社会认同。积极的自我呈现与印象管理等建构了自我认同。网红打卡旅游消费中的意义建构过程包含符号意义认同与消费控制的抵抗,以及意义的挪用与改编。基于消费文化视角探讨网红打卡旅游消费现象,为理解旅游文化消费的精神内涵提供了有益尝试,回应了精神中心是行为发生的动机。

[关键词]消费主义;网红;网红打卡旅游;意义建构

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2022)06-0094-12

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.00.008

引言

消費社会中,消费已经超越使用价值转向寻求符号意义[1]。尤其是大众媒体的发展赋予消费品大量符号意义,并通过营造单点监视1(synopticon)引导大众的消费行为,进而实现审美动员向社会动员转移[2]。这种消费文化不仅改变了大众消费观念,同时影响消费市场产品结构,这一现象在旅游消费市场表现尤为明显。随着旅游开发深度与广度的扩展,旅游产品开发逐渐注重文化与符号意义的作用[3]。时下最为典型的当属网红打卡旅游消费现象,如网红餐厅“文和友”、网红景点“知音号”等,成为大众媒体宣传下的旅游消费品。与传统的大众旅游消费品相比,这种网红旅游产品消费更容易受追求个性化体验的消费者青睐,甚至将网红旅游消费所代表的符号意义与自我形成某种联结[4]。网红打卡已越来越频繁地进入公众视野,甚至成为诸多消费者自我展示的重要渠道,对圈层与社会群体的行为产生了深刻影响,加速了社会关系的调适与重构[5]。

作为一种文化消费品的网红文化表征特定的符号价值,网红打卡行为反映消费更加强调文化内涵而对使用价值逐渐超越与偏离。当前学术界关于网红打卡消费行为研究主要从粉丝文化视角分析网红打卡是粉丝对偶像的拥护与认同,与消费者身份认同相关[6],抑或是从社会权利与地位视角分析网红文化消费是对抗当前社会权力分配结构、传播群体价值、建构自我身份的行为[7-8],这些研究均重视了网红打卡消费对主体精神世界的意义建构,忽视了网红打卡消费群体内部差异,即网红打卡消费需求层次差异,以及需求逐渐由表层的休闲娱乐向深层次精神满足的深化过程。此外,网红打卡旅游已经成为一种大众化的旅游消费活动,具有多重的消费价值。鲜有研究从消费主义视角解读网红打卡现象,从消费主义视角切入不仅能够了解网红打卡消费获得的工具理性,同时能够系统解读网红打卡消费所建构的文化内涵。

消费理论视角下,网红打卡现象可以理解为消费市场以社会控制为目的,由社会动员引发消费者以意义建构为出发点的集体行动[9]。然而,消费者能动的解码消费意义甚至重构符码意义的能力使其免于完全沦为受支配对象[10],即消费市场与消费主体之间不仅是认同关系,同时也存在冲突对抗[11]。消费者多视角的意义解读,不仅逃离了主导秩序的操控,反而通过“盗猎”他人财产而发明自己[12]。因此,网红打卡旅游成为消费市场与消费者编码与解码、认同与对抗的重要情境平台,对当前消费市场主导秩序产生了深远影响[13]。网红打卡消费建构了哪些意义?意义的建构过程有何特征?这些问题有待进一步深入探讨。因此,本文从消费主义视角出发,探讨网红打卡消费过程中的意义建构内容及其建构机制,需要细致探讨:驱动网红打卡旅游产生的环境条件有哪些?网红打卡旅游的行动诉求是什么?行动诉求又产生了哪些意义?从消费市场与消费者互动过程分析网红打卡消费活动有助于厘清网红打卡现象产生的原因以及建构的意义,以期为网红产业的良性发展提供理论指导,为当前网红打卡现象的兴盛提供科学解释。

1 文献综述

关于网红(Internet-famous)的概念学界尚未形成统一认识,但通过总结已有研究中关于网红的定义发现,网络平台是网红形成的重要工具,网红的最终目标是身份地位或影响力的建构[14-15],在集聚影响力的过程中逐渐向产业化发展引导消费与经济交换[16]。因此,本研究将网红打卡(check in Internet- famous places)定义为:泛指网红文化消费现象,侧重主体精神层面的需求满足,强调符号意义和身份意义的建构。身份意义建构也是消费社会中倡导符号意义消费的结果[17],是消费市场动员消费的重要议题。网红文化消费现象本质上是消费社会中文化工业生产的消费品,这种文化消费现象是消费市场为实现社会控制而发起的社会运动,以消费意义为核心议题进行消费动员,进而实现消费市场与消费主体的互动[18]。然而,消费者对价值意义的建构不仅受到消费动员的影响,消费者解释外在世界的心理模式也影响其对消费意义的解读[19],消费者通过能动地解码并重新编码,建构符合自身利益的符号意义,即文化再生产[20],建构了网红打卡消费多重消费意义。

作为一种文化现象的网红打卡在消费社会中逐渐转向经济领域,成为一种时尚的文化消费品[9]。随着网红打卡消费行为的流行,这种日常文化消费行为已经延伸到旅游情境中,导致旅游体验与日常生活之间的界限逐渐消失,消费者对前往网红旅游地打卡表现出前所未有的热情,即网红打卡旅游。如果将旅游的终极价值追求理解为寻求精神归宿,短暂的自我寻找与自我回归[21],那么,网红打卡旅游则是旅游者通过消费网红文化获取世俗性休闲体验,并指向深层次的自我身份建构[7]。蒋晓丽和郭旭东认为,旅游者的网红打卡行为是一种“媒体朝圣”,是一种追求象征性意义的活动,而非传统旅游经验中对景观的“真实”和“差异”的绝对期待[22]。Nash提出的精神中心是行为发生的动机的观点进一步佐证了网红打卡旅游行为与精神世界息息相关[23]。倡导符号意义的消费观念认为,网红消费品所代表的符号意义是网红打卡者对自我的延伸与期盼[24]。网红打卡旅游者通过情感投射与行为模仿,获取网红的符号价值与意义,建构我者与他者、个体与群体等多重互动,已成为文化认同基础上的群体或集体行为[25]。网红打卡旅游文化消费被视为一种新的自我表达方式,张扬自我特征以获得社会肯定的方式,即对自我身份的建构[7]。通过网红打卡消费活动,消费者实现对自我的赋权,即通过消费增强自己的话语权,进而巩固自身的认同感和价值观[14]。网红打卡旅游实践过程中,主体偏爱拍摄各种照片进行分享,表达自己的打卡行为,不仅是一种休闲体验,同时也是对自我的展示,是更深层次对自我的理解与定义[6]。Dinhopl和Cretzel、Liu认为,旅游照片是对自我形象的操控,这种在数字空间中形成的网络化凝视逐渐从向外延伸到反射回自我,是对自我身份的建构[26-27]。Haywood认为,照片揭示了自我与世界的关系,包括我们如何看待和解释世界、自我与他人以及地方之间关系,以及所有意义和想象,因此,旅游照片是关于自我信息的反射[28]。网红打卡照片本质上也反映了自我与世界的关系,是旅游消费者将网红景点某些特征归于自己、寻求内在非凡自我的过程[26]。

虽然当前研究普遍认可网红打卡消费是一种建构主体身份认同的符号意义消费[7],但是忽视了网红打卡过程中意义建构是消费市场与网红打卡者之间互动的结果,充斥着意义的认同以及消费控制策略的抵抗,意义挪用与改编的过程[11-12]。此外,过往研究缺少从旅游消费的视角对打卡旅游现象进行研究,无法系统分析网红打卡消费实现了哪些意义。从旅游消费情境中解读网红打卡现象所建构的意义能够由浅入深地解读网红打卡消费活动所建构的多重消费意义,填补当前打卡旅游研究的不足。

2 研究设计

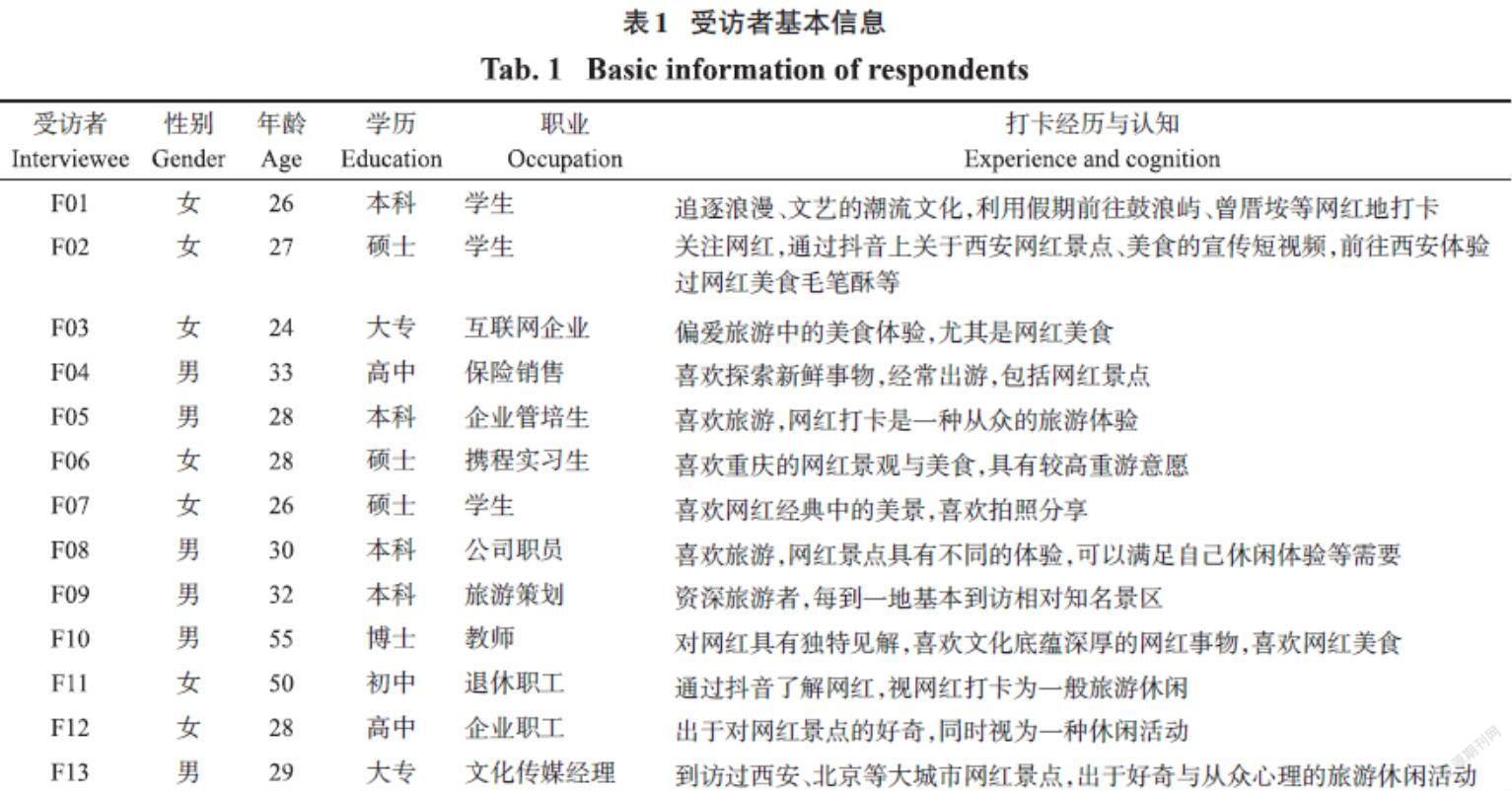

本文研究网红打卡旅游盛行背后成因,旨在揭示网红打卡行为实现消费主体哪些意义建构以及意义建构过程。本文数据来源包括“知乎问答”数据和线下访谈数据。知乎平台参与人群属性和回答的匿名性、自愿性和有意互动性等保证了信息获取的准确性和科学性,规避了访谈中的情境因素干扰[29]。本文在具体数据获取中以“参与网红打卡是什么动机”“参与网红打卡出于什么心理”“为什么有人喜欢参与网红打卡”3个反映网红打卡动因的关键词语句在知乎平台进行手动检索。以上问题的检索,基本覆盖所有网红打卡旅游相关提问与回答。其中,检索内容不包括知乎专栏中网红打卡相关文章,因为此类文章主要以宣传推广为目的,与研究主题不符。搜索日期截止到2021年3月9日,剔除不符合研究主题的问题与回答,如“网红打卡,毁了多少人间桃源”这种报道网红打卡的负面效应且无打卡动机相关描述与回答的内容。此外,相关问题的回答中,如果回答与主题不相符合也采取手动删除。基于以上原则,共检索出15条参与网红打卡动机相关提问,相关回答共计82条,通过后续更加严格筛选,共收集与研究主题相关的回答67条。为了避免“知乎问答”数据收集过程中回答者群体过于集中在相对专业群体而对研究造成的偏差,本研究通过线下访谈的方式进行数据补充与验证。访谈过程为半结构访谈,以周围拥有网红打卡经历或有较强意愿的朋友或同事为访谈对象,然后再由受访者推荐受访者的方式扩展访谈范围,确保访谈对象在性别、受教育程度、年龄和职业方面的差异(表1)。探讨访谈者参与网红打卡的诱导因素、限制因素、具体经历、打卡过程中的体验与感受,以及打卡获得的价值意义等内容,对于拥有网红打卡意愿的访谈者主要从以下方面展开:如何看待网红、为什么想参与网红打卡、预期获得何种价值等。访谈时营造愉快的氛围,并进行互动,系统了解访谈者对于网红打卡的认知。选取访谈对象为13人,访谈时间在20分钟~35分钟,并进行录音。录音材料转换为文本材料作为对“知乎问答”数据的补充,以及最终的理论饱和度检验。最终“知乎问答”整理内容加上访谈回答内容共整理为79 757字的文档,运用NVivo11Plus转件对文档内容进行分析与归纳。

扎根理论自下而上建立理论的方法适用于研究问题尚未形成理论假设的研究[30]。由于网红打卡旅游现象是近几年催生的新型旅游消费方式,受到情境因素、社会互动等多重因素的影响,具有明显的社会建构色彩[31]。实证研究难以细致考察这些因素之间的相互关系,扎根理论通过弹性化的方式对研究材料进行分析整理,实现了理论研究与经验研究之间互补[32]。因此,采用扎根理论有助于建构网红打卡成因研究的理论框架,为网红消费的经验性研究提供有益尝试。

3 网红打卡旅游現象的扎根理论分析

3.1 维度分析

(1)开放式编码分析:参照原始文本数据、已有研究归纳以及笔者概括的方式对原始数据进行逐字逐句分解提炼,形成概念与范畴。为确保秉持客观公正态度,本研究在概念提取过程中分别由两位研究人员独立编码,然后对存在差异的概念请求第三位研究人员参与协商判断,最终提取节点166个,通过对节点进一步提炼、归纳形成26个初始范畴。由于所提范畴涉及不同层级,造成范畴关系重叠,故剔除休闲体验、地位需要、自我建构和身份认同4个属于更高层级范畴,最终得到22个初始范畴(表2)。

(2)主轴编码:确定概念、对应范畴以及主范畴之间的逻辑关系。最终形成消费潮流、休闲体验需要、享受生活需要、优势地位需要、自我发展需要、社会认同需要、自我认同需要等7个对应范畴。依据不同类属在各维度的逻辑次序和相互关系再次进行归类[33]。将7个对应范畴进一步整合进4个主范畴:消费背景、休闲享乐需求、自我价值需求和身份认同建构,以此来概括打卡旅游行为形成原因(表3)。

(3)选择编码:依据各主范畴之间的逻辑关系,进一步从主轴编码中提取核心范畴用于概括主范畴,系统地建立各范畴之间的关联,并以“故事线”形式建立各概念与范畴的关系来解释研究问题[34]。遵循此方法,本研究确定了“旅游者参与打卡旅游行为驱动因素”这一核心范畴,围绕旅游者参与打卡旅游行为的故事线可以解释为:消费背景为打卡旅游产生提供了外部环境驱动力。休闲享乐需要和自我发展需要为个体参与网红打卡提供行为内驱力,驱动个体与消费市场进行互动以及行动响应。身份认同是个体参与网红打卡的行动效用,也是个体参与网红打卡重要价值诉求。基于以上“故事线”,本文构建了个体卷入打卡旅游驱动因素与过程模型(图1)。

3.2 理论饱和度检验

本文利用补充访谈获取的数据转换成为文本格式,进行前文相同操作程序以提取概念与范畴等进行理论饱和度检验。结果显示,模型中的范畴已经发展得较完善,参与网红打卡归因研究的4个选择编码与7个主轴编码得到的范畴均未发现新的重要范畴与关系。因此,网红打卡归因研究所构建的模型理论饱和。

3.3 网红打卡旅游形成过程

消费社会倡导符号消费对主体价值的实现,消费主体参与网红打卡实际上是一种意义认同与意义重构过程。这一过程的实现无法脱离主体与消费市场的框架互动,体现了消费主体对消费意义的认同,以及对消费市场社会控制目标的抵抗。主体消费意义的建构体现了主体对消费市场所赋予的框架意义的挪用与改编。

3.3.1 消费认同与抵抗

消费市场将意义赋予消费者,进行消费动员。网红打卡旅游者(后文简称打卡者)在解读消费市场赋予的框架意义过程中形成意义认同,以及行动响应,即参与网红打卡。研究证实,参与网红打卡可以“放松心情,获得内心满足”(F08),“让自己感受到物质以外的精神满足”(Z24),即获得一种幸福体验。特定的网红打卡类型可以彰显主体所属群体身份特征,以及特定群体所拥有的价值观念。“因为我觉得其实年轻人嘛……,就是看那些比较新鲜的东西。”(F01)表明特定消费类型是对自我所属群体的反映,验证了消费对自我社会身份的建构与表征。同时,网红打卡者基于自身所属群体而去选择消费网红这种表征群体的文化消费品,本质上也是对网红打卡消费意义的认同。

然而,作为能动的消费主体,打卡者在文化消费过程中避免了完全沦为消费控制下的单向度人[35]。打卡者摆脱,甚至抵抗了消费社会号召的只有通过物质消费才能获得满足的主张,建构新的消费意义,实现文化再生产。网红打卡实践过程中,主体通过体验“审美活动”“猎奇求知”等实现自我精神境界的提高,通过自我呈现建构个性化自我等,从而避免消费社会的控制。打卡者通过积极的社会互动与自我精神境界提升建构了自我在社会中的理想地位,本质上依旧是自我赋权的过程,也是对社会控制的抵抗与蓄意颠覆。

3.3.2 消费意义挪用与改编

在打卡过程中,消费者挪用了消费市场中的消费价值建构自我的消费意义,即通过参与打卡消费获得一种短暂的幸福享受,以及对自我所属群体与社会地位的区分,实现了自我的社会身份认同建构,即挪用消费意义建构一般性自我价值意义。此外,网红打卡者还具备能动的建构能力,也被称为“文化盗猎者”[20],他们盗取认为有用的符号价值进行解读与改造,实现了多元化意义建构。越来越多的打卡者集聚到打卡地,运用文本加工(语言表达对打卡内容的赞美)、图像(美化处理照片、视频)展示自己的打卡经历,其中关于网红打卡相关叙述却是打卡者经过自己的加工、改编之后的文本。打卡者传播这种改编之后的网红文化,不仅是对网红文化的宣传与再生产,更深层次却是打卡者利用网红文化建构自我意义。打卡者通过改编的网红文化元素展示自己的旅游消费,将自我意愿附加于网红文化,建构了包括自我发展与自我认同等多元化消费意义。

3.4 网红打卡旅游现象成因

3.4.1 消费背景:网红打卡消费的环境条件

网红打卡的兴盛受到外部环境条件,尤其是消费市场环境、流行消费观念与技术条件的支持。消费主义将消费标榜为幸福与尊严的源泉,如果不努力成为一名合格的消费者,将会被社会以全景监视1的方式所控制[36]。此外,新媒体在文化和社会结构变迁的过程中扮演重要角色,影响着消费观念与消费行为选择。

消费市场将消费意义赋予消费大众,动员消费行为。网红打卡既是消费社会进行消费控制的文化消费品,也是消费者建构自我价值的材料,旅游者通过网红打卡消费可以获取消费社会所描述的消费意义,即消费表征特定身份地位。然而,一切的消费所带来的满足只是暂时的,消费所获得的价值与意义总是被新的消费所替代。时尚与潮流的即时性致使个体总是绞尽脑汁追随时尚前沿,消费者对潮流的热情为打卡旅游的产生与繁荣提供了市场基础。“因为我觉得其实年轻人嘛,可能会比较喜欢新鲜的东西。……所以就是看那些比較新鲜的东西,更喜欢追求潮流一点吧。”(F01)“只是为了自己能够跟上时代潮流。”(Z15)

媒介传播速度与效率的提升加快了消费潮流的更替。互联网传播加快了消费意义的建构、传播与解构,实现了网红打卡消费价值与意义扩散,引导了消费者建构自我的消费意义。消费者通过互联网媒介的传播实现了对网红文化意义的解构与重构,促进消费动机与行为的产生。“因为抖音这些自媒体都太强大,(导致)社会主流价值观已经悄然改变,大家为了博取关注度,为了吸睛已经都投奔网红聚集地了。”(Z46)“因为现在抖音太发达了,抖音刷到哪个(感兴趣的)城市就想这个月要不要请假,有时间的时候去一下。”(F08)

3.4.2 休闲享乐与自我价值需求:网红打卡的行为诉求

消费市场与消费者之间基于消费意义进行框架互动,互动中不仅包括意义认同,同时体现出意义重构。打卡旅游消费过程中建构了更加多元的消费价值,实现了生活实践与社会实践中的价值追求。

3.4.2.1 休闲享乐需要

个体的社会实践被编排到资本逻辑建构的社会网络,对劳动生产率的追求也限制了劳动主体性的建构。因此,个体在网络社会中始终面临着致力于寻求自身价值与地位同社会制度规约限制个体自主性之间的矛盾,致使主体的迷失,需要休闲、娱乐等方式的调节重新发现自己。个体对自我的调节包括根植于日常生活的常规调节与偶发性调节,即享受生活与休闲体验。从情境视角分析,享受生活调节属于远端情境中的生活调节。近端情境调节主要是通过具体事件的休闲体验调节,前者以生活态度与意义为调整对象,后者主要是注意力与心情的调节。

(1)休闲体验需要

打卡旅游者对网红事物的体验能够让主体获得身心的放松与满足。“就感觉一直干这个工作很无聊,很干,也很烦躁,就是一直重复嘛。然后就要出去了放松心情,……内心满足。”(F08)置身于网红营造的场景,身心沉浸于网红所建构的文化氛围获得一种精神的满足。“像那种鼓浪屿、曾厝垵都有很多购物街什么的而且又在海边,置身其中就感觉又浪漫,又有点小资,然后就挺文艺的那种感觉就可以让自己忘记一切的烦恼,只想着眼前的快乐,而且这种感觉可以持续很久。”(F01)此外,网红打卡地特定元素的添加使网红场景有别于很多大众化休闲娱乐场所,并带给打卡者一种独特新奇的体验,所以更喜欢新鲜的东西(F01、F04)。“现在的年轻人早早地玩遍了很多地方,所以网红打卡地也许对他们更有吸引力。”(Z42)网红打卡过程中的休闲体验使得打卡者心理与情绪状态得到了调整,实现了近端情境对个体身心的调节,有助于主体以更加理想的状态应对压力。

(2)享受生活需要

从实践维度划分,网红打卡消费属于自我生活实践范畴,隐现了主体的生活实践目标与消费观念。消费社会主导的生活实践目标是享受生活,网红打卡消费活动是享受生活的写照,打卡旅游消费赋予平淡生活更多意义,增加生活情趣。“有时候就想出去玩,去打个卡,晒几张照片就感觉给生活增加了很多情调与乐趣,不然生活也太单调了,没有激情。”(F11)个体热衷于利用仪式行为记录生活,进而构建个体生活实践的意义与价值[37]。网红打卡旅游者希望通过记录具有神圣仪式感的消费行为,表达自己对生活意义的探索与幸福的追求。“我比较喜欢浪漫的有格调的网红餐厅,它的场景设置就感觉很浪漫,而且服务的过程很有仪式感,去打卡就是体验那种仪式感,而且印象会很深刻,能让自己的生活更加丰富有意义。”(F07)

日常生活仪式化的呈现使主体对自身的日常生活实践提出了更高要求,需要个体花费更多的精力去设计生活情趣,并运用仪式感对生活的某些细节进行标记。这种对生活的精致安排是主体在社会实践中对生活的享受,更是为了自我主体性与生活幸福感得以延续而在生活细节的精雕细琢。这种仪式化的日常呈现不仅是生活的享受,而且有助于强化人际关系,进而提升社会凝聚力。

3.4.2.2 自我价值需求

自我价值是主体对自我的认知与评价,关乎主体幸福感。消费的意义与价值已经内化为主体幸福感评价的依据[38],换言之,自我价值和主观幸福感需要引导个体选择能够表征自我价值的消费活动。网红打卡消费建构自我价值的过程可从社会和个体取向分为优势地位需要和自我发展需要,是主体对自我社会实践需要的满足。

(1)优势地位需要

打卡旅游消费为打卡者参与社会交往与互动搭建了平台,提供了社交资本,有助于提升打卡者在社会网络中的地位与知名度,进而实现打卡者自我价值需要。参与网红打卡使主体在社交网络中更多地被关注,增强存在感,获得优势地位,甚至热度与知名度。“因为网红相对容易引起大家关注。(参与打卡)更新一下自己的生活动态,因为可能很久不冒个泡,我爸妈会在想我在干嘛,一些朋友、同学长时间不联系可能就忘了你的存在。”(F06)“可以享受跟同伴/朋友一起出游的时间。”(F03、F07)這些反馈反映了打卡者希望通过网红打卡获得社交圈层的关注,增强自己的存在感,维持自己的社交网络,不被疏远与排斥。然而,网络化社会中关系网络建立的随意性、低成本等特征也威胁了主体原有的群体身份与地位,对于维持长期优势地位以及自我价值感知是一种挑战。打卡者需要在社会实践中不断更新与调整自我建构素材来维持自身热度与知名度,进而维持主体的自我价值感知[39]。无论是普通社会成员还是网络红人要想维持自身热度就必须寻找新关注议题,网红打卡则成为自己社交圈层维持地位与形象的制胜法宝,也就造成了网红打卡风靡全球的盛况。“无法持续生产出高品质内容,想持续火下去就很困难了。不火的话,就会迅速被同类竞品(其他网红)所取代,彻底消失。或者换句话说,总是能有吸引人的创意,本来就是一件非常困难的事情,所以只有通过网红打卡的方式维持热度。”(Z24)

(2)自我发展需要

内在精神世界的自我发展有助于应对自我人格中“本我”与“超我”的矛盾,审美、求知等兴趣的培养有助于缓解主体实践与客观世界分裂对峙的情况下主体精神世界的消沉[40]。消费者参与网红打卡不仅顺应了消费社会背景下审美中的霸权主义,获得一种积极的体验,而且深化为精神世界的满足与自我发展。“周六周日不上班,想去吃一些美食,看一些美美的东西,让自己开心一些而已。”(Z22)“我喜欢追求那种审美性比较高的,能提高我审美功能的东西。”(F01)“比如说现在的工作一直在重复这个工作就想缓解压力,就感觉一直干这个工作很无聊,就是烦躁,就是一直重复嘛,然后就要出去了放松。……看到很美的风景,然后就感觉很放松。”(F08)可见,网红打卡过程中的审美不仅仅是一种日常生活中的积极体验,也让个体社会实践过程中的身心状态得到调整,提升应对复杂事务能力。

此外,人类对新鲜事物的好奇心与生俱来,根据行动结果可将好奇求知欲划分为积极动因与消极动因[41]。无论求知欲是积极或消极,均有助于主体认知水平提升,自我获得发展。网红打卡过程中主体所展露的好奇求知欲同样具有积极与消极的属性。积极的求知欲表现为:以一种主动获取新知的姿态参与网红打卡。“就是好奇,好奇大家为什么这样子。(自己)对于‘网红打卡’其实也没什么深刻感觉,就像泡沫一样。因为经历的事情多了之后,你会发现这些‘网红不网红的’也就是那个样子,只是满足一下好奇心满足一下子,但是印象并没有那么深刻。”(F02)消极的求知欲则表现为在周围他人纷纷获取新知情况下,自己的不行动将会造成社会比较过程中自己处于一种相对“无知”的压力状态,为避免这种压力而做出的被动反应。“大家都去看,如果不去你就不知道它是怎么样的,感觉就落伍了。”(F05)

审美需要与猎奇求知心理驱动了主体对自我精神境界的超越,提升了主体应对实践情境中各种矛盾冲突的能力,实现了自我的发展。打卡旅游活动为自我发展提供了重要的平台,作为能动的个体,网红打卡活动不仅是自我提升的平台,而且是主体寻求自我提升与自我发展的具体行动选择。

3.4.3 身份认同建构:网红打卡的行动意义

网红打卡不仅是一种休闲消费活动,还是一种符号消费活动。网红打卡是打卡者对符号意义的认同并内化为自我概念的过程。消费者对消费意义解读过程中会生产新的与自我有关的价值意义,这种框架意义的认同与重构指向主体多维社会互动中自我身份地位的建构,是通过盗猎他人财产建构自我的过程[12]。符号意义的认同有助于共享情感与价值意义,获得内隐于自我的精神情感与身份地位[42],意义的延伸与转换最终成为互动建构自我叙事的过程[43]。

(1)社会认同需要

消费行为不仅是对符号意义的认同,同时也是主体在行动上与所属群体保持一致(即从众跟风特征),共享群体价值意义的过程。打卡者希望通过一致的行为获得他人的认可,并在群体互动中建构积极的关系模式进而建构自我的社会认同。“比如说人家在网上掀起了一种潮流,一种打卡热,我就会有想参与进去这种感觉。就比如在微博上带话题那种。”(F01)“因为本来就喜欢出去玩儿,喜欢旅游,看到别人发的视频,……人流量多,氛围好,自己就想去凑个热闹。”(F05)“肯定会去留意一下别人,就是如果他们关注那些网红景点,那可能也会引起我的兴趣,我应该也会倾向去,就有点跟风的那种感觉。”(F07)类似前文访谈的F01和F04,多数研究对象认为网红打卡相对新奇和文艺,打卡体验的分享可以给他人留下深刻印象,更是对理想群体的认同,也即社会认同。

(2)自我认同需要

消费者在接受消费市场所建构的意义过程中并非完全地被动接受,更符合Jenkins所描述的“文化盗猎者”[20]。打卡者通过打卡消费活动展示自己的虚荣心、炫耀心理特征进行自我呈现,建构理想的自我形象。其中,虚荣心源于对快乐追逐与同情心的想象,最终呈现为一种等级制的社会秩序,虚荣心的满足反映了个体对自我身份与地位的需要[44]。网红打卡消费行为中的虚荣心呈现本质上是建构自我身份地位的表现,即实现自我的理想化与社会等级秩序中的焦点位置。“我去网红地肯定会拍照的,肯定也会分享。……如果(有人)给你点赞或者说评论呀,无论是评论你哪一方面或者说他也想去玩啊!觉得你拍照还挺好看的,你都会很开心啊!就是他给你些正向反馈,……都会让你的虚荣心获得满足。”(F07)

炫耀式消费可以让他人了解自己在金钱、权利和地位方面的情况。打卡旅游消费中的炫耀主要向他人展示自己当前良好的生活状态与较高的生活品味。这种炫耀本质上是个体对理想化的自我的展示和自我认同建构。“去网红景点,可以有一定的满足感。而且可以发在自己的社交媒体上进行炫耀,……我拍一个它的标志性的建筑、标志性的地方,可以让别的朋友一眼看到啊,你过得怎么样,你玩儿得怎么样啊。”(F09)

主体常常通过日常生活实践进行自我呈现和印象管理来完善自我形象,这种标签化的管理有助于自己在社会互动中占据有利位置。网红打卡者为达到某一理想形象,积极自我展示,并通过控制社會互动中的信息与行动,影响他人感知形成从而影响印象管理。“我肯定会关注一下别人对我的印象这种感觉。可能我会从我的打扮上,比如说到一个特定情景,就像之前,我们去那个欢乐谷的万圣节一样,就相当于大家都是那样的妆容,我也得倾向于那种。比如你要去个很漂亮的地方可能需要你打扮的,比如穿小裙子啊什么的,我觉得可能我会在外貌上外形打扮上,更贴近于那个场景设定,因为我主要目的就是想要拍拍照呀,然后发发朋友圈嘛。”(F07)1

打卡者通过积极的自我呈现和印象管理建构自我的个体与群体层面的形象,塑造了自我身份认同。身份认同的建构过程凸显了主体对自我的身份与地位的期待,以及对他者认同,他者的认同成为自我建构的重要素材与参考对象。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文基于宏观消费主义社会背景,探讨了“网红打卡旅游”现象形成的原因(图1)。研究发现:当前社会消费环境成为推动打卡旅游消费行为产生的重要外部环境条件;消费主义价值观倡导符号意义消费,互联网与新媒体的使用在传播消费意义、改变文化观念等方面影响深远。网红打卡消费行为是消费市场与消费大众之间框架互动的结果,伴随着意义传播与重构过程,消费者意义建构过程包括价值意义的认同与抵抗,以及价值意义挪用与改编。

打卡旅游消费行为反映了主体生活实践中的休闲体验与享受需要,以及社会实践中的群体地位与价值需要。参与打卡旅游活动满足了主体休闲体验的需要,此外,仪式化的表达与记录增加了生活情趣与意义,成为主体享受生活与幸福所系,有助于调节主体的身心状态,帮助主体应对生活压力,以及社会实践中的自我迷失。消费获得幸福的方式也会消费社会所倡导的消费价值观,反映了主体对消费社会倡导的消费意义的认同。

打卡旅游消费隐现了主体对社会地位、自我发展与价值提升的诉求。打卡获得圈层中的关注与认同,增强了社会互动,进而实现主体在群体中的优势地位需要,这也是主体社会实践的重要目标与价值诉求。为了实现自我在生活实践与社会实践中均处于理想化状态,主体需要不断进行自我发展与自我提升。网红打卡消费活动中的审美需要以及好奇求知欲是主体自我发展的追求。主体更加全面的发展有助于应对消费社会的消费控制企图,换言之,网红打卡反映了主体对消费控制策略的抵抗。

参与打卡实践过程中,主体通过意义认同与意义重构最终建构了自我相关的价值与意义认同,即身份认同。身份认同建构包括个体维度的自我认同建构与群体维度的社会认同。社会认同主要源于主体对网红打卡消费意义的认同基础上的群体情感与行为趋同,反映了主体对消费社会框架意义认同,挪用消费对于社会区隔的作用建构自我的社会认同。自我认同凸显了主体对网红打卡消费意义的重构与改编,以及对自我身份的塑造。

4.2 讨论

作为一种消费活动,打卡旅游消费反映的是消费市场与消费主体之间的互动,充斥着意义认同与意义重构等特征,体现了主导秩序利用消费整合社会秩序,实现社会控制的企图。对于打卡者而言却是一种意义互动基础上的意义重构过程。Jenkins认为,消费者并未完全受消费社会所控制[20],这一主张在打卡旅游消费活动中得到了进一步证实。网红打卡者在接受消费社会所赋予的意义过程中进行了能动的解码,建构了包括休闲享受到自我发展,再到自我身份认同等多元化的价值与意义,佐证了文化消费活动并未出现法兰克福学者所担忧的消费意识形态控制。此外,网红打卡意义的建构凸显了消费者的创造性,消费者并非完全是价值与意义毁灭者,而是具有文化再生产能力的主体[11]。将打卡旅游消费视为一般意义上的消费活动,探讨消费过程中的意义互动与文化生产过程,丰富了消费主义背景下的文化消费研究。此外,从文化消费视角解读打卡旅游现象,丰富了旅游消费行为中的文化研究。

网红文化消费意义的多视角解构与重构,加速了网红打卡旅游消费的繁荣。网红打卡从一定程度上反映了当前社会结构与文化表达方式的变迁,以及个体心理状态的调整[14],有助于形成群层文化的认同与自我赋权[7]。随着社会日益开放化,主体获得更加自由发展的机会,打卡者企图以消费的区隔作用建构自我的身份地位。然而在现代消费洪流中,网红打卡群体这种消费建构过程却将打卡者置于另一种困境。打卡者希望通过打卡消费实现草根阶级赋权,但在市场经济体制下,投入消费活动终究将自我整合进现行主导秩序,难以撼动当前权力结构格局。打卡消费活动中的意义认同与建构的幕后充斥着消费市场的蓄谋策划。网红打卡者所建构的身份认同依旧难以摆脱现行社会、经济体系的制约,身份认同的建构反映了打卡者与消费社会的对抗与协商。此外,随着消费文化的盛行,网红打卡旅游消费已不再具有区隔特征,发展为一种大众休闲娱乐活动,难以建构稳定的身份认同。通过消费市场环境解读打卡消费行为,能够从宏观层面掌握主体消费诉求,了解文化消费领域动态,为引导消费者建构理性的身份认同与市场经济发展具有重大意义。

旅游消费活动的价值并非简单的物质满足,而是内在精神世界的填充[21],本文研究网红打卡行为产生的原因,本质上是探讨参与网红打卡使得主体精神世界获得哪些意义的填充。文章揭示了打卡旅游消费过程中意义建构是消费市场与消费主体通过框架互动进行意义认同与传播,以及消费主体的能动建构过程,有助于从产业实践层面指导网红产业的发展。当前,网红经济发展迅速,各地纷纷利用网红冠名文化消费品,以期得到消费者的青睐。然而,现实中有些网红文化消费品的发展如潮水一般来得快,去得也快,难以形成经济效益,且难以满足打卡者价值意义诉求。希望通过对打卡旅游现象的解读,理解打卡旅游消费的意义建构过程与机制,从实践层面为网红打卡文化消费现象向经济领域转移提供理论指导,助力网红产业的健康发展,进而提升网红打卡旅游消费者的体验感知。

本文还存在以下不足:首先,本文在打卡旅游消费数据获取中未能进一步依据消费目的进行细分,例如参与网红打卡的群体中包括普通游客以及本文中的研究群体,此外,还包括一些网络红人,这类群体参与网红打卡的目的与普通打卡者之间差异值得进一步探讨。其次,囿于研究方法选取,缺少对观点的量化佐证,这也是未来深入研究的重要内容。

参考文献(References)

[1] 张筱薏, 李勤. 消费·消费文化·消费主义——从使用价值消费到符号消费的演变逻辑[J]. 学术论坛, 2006 (9): 35-38. [ZHANG Xiaoyi, LI Qin. Consumption, consumer culture, consumerism— From the use value consumption to the evolution logic of symbol consumption[J]. Academic Forum, 2006(9): 35-38.]

[2] 赵振祥, 刘国慧. 从审美动员到社会动员:时尚传播的文化政治指向[J]. 现代传播, 2020, 42(6): 22-26.[ZHAO Zhenxiang, LIU Guohui. From aesthetic mobilization to social mobilization: Cultural political directions of fashion spread[J]. Modern Communication, 2020, 42(6): 22- 26.]

[3] 杨振之, 邹积艺. 旅游的“符号化”与符号化旅游——对旅游及旅游开发的符号学审视[J]. 旅游学刊, 2006, 21(5): 75-79. [YANG Zhenzhi, ZOU Jiyi. Tourisms “symbolization” and symbolized tourism: Examining tourism and tourism development in semiotics’ views[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(5): 75-79.]

[4] 王宁, 刘丹萍, 马凌, 等. 旅游社会学[M]. 天津: 南开大学出版社, 2008: 167-168. [WANG Ning, LIU Danping, MA Ling, et al. Tourism Sociology[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2008: 167-168.]

[5] 董艳春. 未成年人互聯网自我表达和社会参与状况调查研究[J]. 中国青年研究, 2017(1): 95-100; 63. [DONG Yanchun. Investigation and research on internet self-expression and social participation of minors[J]. China Youth Study, 2017(1): 95-100; 63.]

[6] 王昀, 徐睿. 打卡景点的网红化生成: 基于短视频环境下用户日常实践之分析[J]. 中国青年研究, 2021(2): 105-112. [WANG Yun, XU Rui. Net redization generation of card attractions: Analysis based on user daily practices in short video environments[J]. China Youth Study, 2021(2): 105-112.]

[7] 朱灵艳. 私人生活公共化: 女性“网红”现象背后的个人与社会[J]. 中国青年研究, 2016(11): 18-23; 17. [ZHU Lingyan. Private life publicization: Personal and society behind women “net red” phenomenon[J]. China Youth Study, 2016(11): 18-23; 17.]

[8] KHAMIS S, ANG L, WELLING R. Self-branding, “micro-celebrity” and the rise of social media influencers[J]. Celebrity Studies, 2017, 8(2): 191-208.

[9] 杨江华, 鄢佩. 集体行为视野下的网络走红现象探析[J]. 中州学刊, 2015(10): 172-176. [YANG Jianghua, YAN Pei. Analysis of internet famous phenomenon from the perspective of collective behavior[J]. Academic Journal of Zhongzhou, 2015(10): 172-176.]

[10] ABERCROMBIE N, LONGHURST B. Audiences: Sociological Theory of Performance & Imagination[M]. London: Sage Publications Ltd., 1998: 24-25.

[11] 楊玲. 西方消费理论视野中的粉丝文化研究[J]. 长江学术, 2011(1): 29-38. [YANG Ling. Research on fan culture in western consumption theory[J]. Yangtze River Academic, 2011(1): 29-38.]

[12] STOREY J. Cultural Consumption and Everyday Life[M]. London: Arnold, 1999: 49-50.

[13] SANDVOSS C. Fans[M]. Cambridge: Polity Press, 2005: 95-109; 113-114; 154-155; 165.

[14] 敖鹏. 网红为什么这样红?——基于网红现象的解读和思考[J]. 当代传播, 2016(4): 40-44. [AO Peng. Why is Internet famous so famous—Interpretation and thinking based on the phenomenon of Internet popularity[J]. Contemporary Communication, 2016 (4): 40-44.]

[15] MACAULAY M. Status update: Celebrity, publicity, and branding in the social media age[J]. Canadian Journal of Communication, 2015, 40(1): 143-146.

[16] 周延风, 张婷, 陈少娜. 网红社交媒体传播及消费者情感倾向分析——以网红品牌“喜茶”为例[J]. 商业经济与管理, 2018 (4): 70-80. [ZHOU Yanfeng,ZHANG Ting,CHEN Shaona. Social communication and sentiment analysis of web celebrities: A case study of web popular milk tea brand Heytea[J]. Journal of Business Economics, 2018(4): 70-80.]

[17] 让·鲍德里亚. 消费社会[M]. 刘成富, 全志刚, 译. 南京: 南京大学出版社, 2001: 244. [BAUDRILLARD J. Consumer Society[M]. LIU Chengfu, QUAN Zhigang, trans. Nanjing: Nanjing University Press, 2001: 244.]

[18] 苏萍. 青年集体行动中的议题、身份与动员[J]. 青年研究, 2014(4): 10-17. [SU Ping. Topic, identity and mobilization of youth collective action[J].Youth Studies, 2014(4): 10-17.]

[19] GOFFMAN E. Frame Analysis: An Essay On The Organization Of Experience[M]. New York: Harper & Row, 1974: 12.

[20] JENKINS H. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture[M]. New York: Routledge, 1992: 45-49.

[21] 杨振之. 论旅游的本质[J]. 旅游学刊, 2014, 29(3): 13-21. [YANG Zhenzhi. On the essence of tourism[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(3): 13-21.]

[22] 蒋晓丽, 郭旭东. 媒体朝圣与空间芭蕾: “网红目的地”的文化形成[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2020, 42(10): 12-17. [JIANG Xiaoli, GUO Xudong. Media pilgrimage and space ballet: The cultural formation of “Wanghong destination”[J]. Modern Communication(Journal of Communication University of China), 2020, 42(10): 12-17.]

[23] NASH D. Anthropology of Tourism[M]. Oxford: Pergamon Press, 1996: 39-57.

[24] 张琳, 杨毅. 从“出圈”到“破圈”: Z世代青年群体的圈层文化消费研究[J]. 理论月刊, 2021(5): 105-112.[ZHANG Lin, YANG Yi. From “out to broken circle”: Circle cultural consumption in Z genes youth group[J]. Theory Monthly, 2021(5): 105-112.]

[25] 敖成兵. 多元时代共生衍创背景下的“网红”现象解读[J]. 中国青年研究, 2016(11): 5-11. [AO Chengbing. Interpretation of “Internet-famous” phenomenon in the background of coexistence and creation in the diversified era[J]. China Youth Study, 2016 (11): 5-11.]

[26] DINHOPL A, GRETZEL U. Selfie-taking as touristic looking[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 57(2): 126-139.

[27] LIU C. Exploring selfie practices and their geographies in the digital society[J]. The Geographical Journal, 2021, 187(3): 240-252.

[28] HAYWOOD K M. Visitor-employed photography: An urban visit assessment[J]. Journal of Travel Research, 1990, 29(1): 25-29.

[29] 曹高辉, 巩洪村, 梅潇. 社交媒体用户自我呈现变更行为的影响因素研究——以头像更换为例[J]. 情报科学, 2020, 38(6): 44-52. [CAO Gaohui, GONG Hongcun, MEI Xiao. The influencing factors of social media users’ self-presentation change behavior— Taking the change of avatar as an example[J]. Information Science, 2020, 38(6): 44-52.]

[30] 陈向明. 扎根理论的思路和方法[J]. 教育研究与实验, 1999 (4): 58-63. [CHEN Xiangming. The thought and method of grounded theory[J]. Educational Research and Experiment, 1999(4): 58-63.]

[31] 杨江华. 从网络走红到网红经济: 生成逻辑与演变过程[J]. 社会学评论, 2018, 6(5): 13-27. [YANG Jianghua. Internet celebrity and wanghong economy: Transformation mechanisms and evolution process[J]. Sociological Review of China, 2018, 6(5): 13-27.]

[32] 王锡苓. 质性研究如何建构理论?——扎根理论及其对传播研究的启示[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2004, 32(3): 76-80.[Wang Xiling. How do qualitative studies theorize: On ground theory and its revelation for media study[J]. Journal of Lanzhou University (Social Science Edition), 2004, 32(3): 76-80.]

[33] 王婉飞, 吴建兴, 吴茂英. 乡村旅游发展中地方政府生态管理的驱动因素研究[J]. 旅游学刊, 2018, 33(8): 37-47.[WANG Wanfei, WU Jianxing, WU Maoying. Driving forces for local governments ecological management in rural tourism[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(8): 37- 47.]

[34] 姜辽, 徐红罡. 文学旅游的审美消费: 以水泊梁山为例[J]. 旅游学刊, 2017, 32(5): 71-79. [JIANG Liao, XU Honggang. Aesthetic consumption in literary tourism: A case study of Liangshan[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(5): 71-79.]

[35] 赫伯特·马尔库塞. 单向度的人[M]. 劉继, 译. 上海: 上海译文出版社, 1989: 11. [MARCUSE H. One-dimensional Man[M]. LIU Ji, trans. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 1989: 11.]

[36] 许小委. 论鲍曼之“流动的现代性”[D]. 上海: 复旦大学, 2014.[XU Xiaowei. On Zygmunt Baumans “Liquid Modernity”[D].Shanghai: Fudan University, 2014.]

[37] VOHS K D, WANG Y, GINO F, et al. Rituals enhance consumption[J]. Psychological Science, 2013, 24(9): 1714-1721.

[38] 陈炜, 郭国庆, 陈凤超. 消费类型影响幸福感的实验研究述评与启示[J]. 管理评论, 2014, 26(12): 45-55. [CHEN Wei, GUO Guoqing, CHEN Fengchao. Overview and implication on experimental research of consumption type effect on happiness[J]. Management Review, 2014, 26(12): 45-55.]

[39] TOMA C L, HANCOCK J T. Self-affirmation underlies facebook use[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2013, 39(3): 321-331.

[40] 陈伯海. 人为什么需要美——审美性能论[J]. 学术月刊, 2003 (6): 65-70. [CHEN Bohai. On the aesthetic functions[J]. Academic Monthly, 2003(6): 65-70.]

[41] 亚伯拉罕·哈罗德·马斯洛. 动机与人格[M]. 许金声, 译. 北京: 华夏出版社, 1987: 56-57. [MASLOW A H. Motivation and Personality[M]. XU Jinsheng, trans. Beijing: Huaxia Publishing House, 1987: 56-57.]

[42] BELL D. Mythscapes memory, mythology and national identity[J]. British Journal of Sociology, 2003, 54(1): 63-81.

[43] 吉登斯. 現代性与自我认同[M]. 赵旭东, 方文, 译. 北京: 三联书店, 1998: 58. [GIDDENS A. Modernity and Self-identity[M]. ZHAO Xudong, FANG Wen, trans. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 1998: 58.]

[44] 亚当·斯密. 道德情操论[M]. 蒋自强, 译. 北京: 商务印书馆, 1997: 65. [SMITH A. The Theory of Moral Sentiments[M]. JIANG Ziqiang, trans. Beijing: The Commercial Press, 1997: 65.]

Secular Experience or Spiritual Pursuit? The Attribution of Checking

into Internet-famous Places in the Consumerism Context

YAN Fangwei1, SHU Boyang1, ZHAO Xin2, LI Xinrui3, WU Wenxiu1, HUANG Meng4

(1. School of Business Administration, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China;

2. School of Public Administration, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China;

3. School of Finance, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China;

4. School of Management, Wuhan Polytechnic University, Wuhan 430048, China)

Abstract: There is increasing concern about the cultural significance of the value in consumption use with the increase of social production and the fulfillment of people’s basic survival needs, leading to the prevalence of consumerism. Checking into Internet-famous places has become an essential way for people to seek symbolic value and significance in the context of consumerism, adding new substance to tourism consumption and becoming a critical topic of cultural consumption and fan culture research. Existing academic research in this field mainly focuses on how check-in behavior satisfies the spiritual need of tourists but ignores the demand differences within consumer groups and the deepening process of demand from physical leisure and entertainment to spiritual satisfaction. Research from the perspective of consumerism enables us to understand the instrumental reason for the behavior and systematically interpret its cultural meaning to provide theoretical guidance for the sound development of the tourism industry and a scientific explanation for this persisting phenomenon.

Against the backdrop of a macro consumer society, this paper analyzes the reason for check-in behavior. It explores the value and significance tourists gained in this practice and the characteristics of the meaning construction process. The research finds that the current social consumption environment is an external factor that stimulates check-in behavior, consumerism advocates symbolic consumption and the application of the Internet and new media has a far-reaching influence in disseminating consumption meaning and changing cultural concepts. In the subject’s interaction with the consumer society, it gives meaning to the consumption behavior that brings benefits to daily life and social status. The benefit to everyday life is the satisfaction of their demand for leisure, entertainment, and enjoyment of life. The recreational experience helps tourists relax, and the expression and recording of the experience with a sense of occasion make life enjoyable and meaningful. Checking in Internet-famous places becomes a significant way for people to enjoy life and gain happiness. It helps tourists maintain good mental and physical health and cope with the stresses of life and the loss of identity in social life. Benefits to their social status are their dominant position in the social network and mental development. Specifically, tourists obtain a dominant position as they join the check-in circle to enhance their visibility and work to maintain their popularity. In addition, tourists achieve spiritual growth as they cultivate their aesthetic judgment, pursue knowledge and expand their views of education. Multiple social interactions contribute to the construction of self-identity. The subject’s recognition of the meaning of consumption shapes the social identity of the self and impression management constructs self-identity. The process of meaning construction in checking into Internet-famous sites includes symbolic meaning identification, resistance to consumption control, and the appropriation and adaptation of meaning.

From the perspective of consumer culture, the research explores the motivation of the check-in consumption phenomenon, as well as the value and significance of checking in travel. It also reveals the essence of the interaction between the consumer market encouraging symbolic consumption and the consumption subject seeking self-construction in the consumer society, that is, a process of identification and confrontation between consumption control strategies and the self-construction of the subject. Analyzing this consumption phenomenon in consumer society is a beneficial attempt to understand the spiritual essence of tourism and cultural consumption. It shows that the desire to achieve spiritual satisfaction is the motive that drives consumption.

Keywords: consumerism; Internet-famous; checking in Internet-famous places; meaning construction

[責任编辑:吴巧红;责任校对:刘 鲁]