国外0~3岁儿童模仿行为机制和影响因素研究的可视化分析

2022-07-04叶昱彤

【摘要】本研究使用多项关键词在Web of Science数据库对2010~2021年有关国外0~3岁儿童模仿行为研究的文献进行检索,排除年龄范围、研究内容与主题不符以及综述类文献,选取48篇文献进行可视化分析。研究结果发现:国外0~3岁儿童模仿行为机制和影响因素研究的对象集中在0~18个月的儿童;儿童模仿行为机制研究的成果主要围绕早期镜像神经元理论展开,利用肌电图和功能性近红外光谱技术作为研究工具;儿童模仿行为的影响因素研究可以划分为亲子互动、外界环境与刺激、儿童的个体差异、模仿对象四个方面。未来研究可从扩大研究对象范围、拓展模仿类型、探究新的研究范式、排除无关因素干扰等方面进行改进。

【关键词】儿童模仿;0~3岁;机制;影响因素;可视化分析

【中图分类号】G610 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)06-0006-06

【作者简介】叶昱彤(1998-),女,江苏南京人,香港大学教育学院硕士研究生。

一、问题的提出

(一)模仿的概念

模仿是个体在没有外界控制的条件下,对感知到的动作、表情、言语、态度等进行复制与再现的过程,以模仿者的行为与被模仿者的行为存在可辨认的相似程度为主要判断依据[1]。根据陈武英和刘连启(2013)对模仿的研究综述,复制(copying)是模仿最核心的特征[2]。而McGuigan等人[3]只说明了模仿是一种复制的过程,没有对行为本身的性质进行限制。在不同的研究里,研究者还可以根据需要进行操作定义。笔者在检索英文文献的过程中发现,结果中出现了与“模仿”(imitation)一词相近的两个概念:“仿真”(emulation)和“无意识模仿”(mimicry)。结合对于模仿的定义分析,三种方式都是复制行为,因此都可看作模仿,只是在意图、手段和目的方面略有不同[4]。

(二)儿童模仿行为的研究意义

模仿是有效学习他人(即社会学习)的基本要素,反过来又有助于社会归属感的增强[5]和文化传统的延续[6]。模仿是人类在生命最初几年的一种常见行为,既具有社交功能(如与他人互动),又具有认知功能(如学习新技能)[7]。儿童早期模仿是一种高效的学习机制,受到社会的共同关注和不断的科研支持[8]。模仿能力是婴儿期获得语言、社交和情感能力的基础[9][10];而儿童早期模仿具有功能可塑性,是学习和交流经验的核心[11]。儿童早期模仿的基本功能就是与他人之间进行运动模式的同步共享,从而实现非语言交流[12]。研究儿童早期模仿对于探究婴幼儿生理与心理发展的一般规律、学习各项技能的神经机制、研究人类早期社会学习的各项影响因素具有重要的价值。这些研究成果可以更有效地评估儿童的发展现状以及预测儿童的后续发展方向和潜能,给父母及其他在儿童教养中扮演重要角色的人提供创设更为理想的环境、实施更好的教育策略的机会。

(三)研究问题

笔者在检索文献的过程中发现,国外关于儿童模仿行为机制和影响因素的研究较多,而国内该领域涉及较少。此外,相较于3~6岁儿童,着重于儿童早期模仿的研究较多。因此,本研究将文献统计分析的范围设定在0~3岁儿童,对国外儿童早期模仿行为研究文献展开分析,以期为我国未来在该领域的研究提供一定的借鉴和启示。本研究首先利用CiteSpace软件进行可视化分析,从发文量、发文地区以及研究热点方面对研究内容进行了梳理;其次,根据可视化分析结果,对于儿童模仿行为机制和影响因素研究进行了归纳总结;最后,对该领域的研究现状进行了反思,并提出有关建议。

二、研究方法

本研究在Web of Science核心合集中检索包含“children/infant/toddler/neonatal/newborn”以及“imitation/imitative/copying behavior/mimicry/ emulation”关键词的文献,将检索年限设置为2010~2021年,共得到文献299条(检索时间为2021年3月1日)。为确保所检索到的文献与研究主题具有相关性,笔者通过阅读摘要与通读全篇的方式排除了年龄范围、研究内容与主题不符以及综述类文献,最终获得有效文献48篇,即为本研究的样本。

本研究将CiteSpace5.7.R5作为分析工具,利用这种可视化技术能够将研究者所关注的知识领域的研究发展历程清晰地展示在网络图谱上,可以根据不同的需要多元、动态地展现研究现状[13]。本研究首先在Web of Science上将选取的48条文献数据导出相应格式,并放入指定位置;其次将数据导入CiteSpace软件,将时间节点设置为2011~2021,并将Time Slicing设置为1;最后根据研究的需要选择不同的节点类型进行数据分析。

三、研究结果与分析

(一)可视化分析结果

1. 发文年份统计

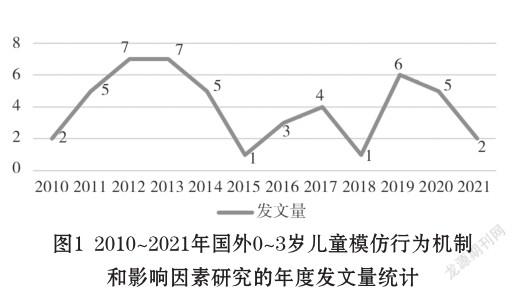

笔者将样本文献按照发文年份进行整理,形成2010~2021年相关研究的发文量统计图,结果如图1所示。横坐标是文献发表的年份,纵坐标是该自然年里相关文献的发表数量。由图1可知,总体上看2010~2021年关于国外0~3岁儿童模仿行为机制和影响因素研究的年度发文量差距较小,整体波动不大。其中,2012年和2013年的发文量最多,均为7篇;2015年和2018年的发文量最少,仅有1篇。

2. 发文地区统计

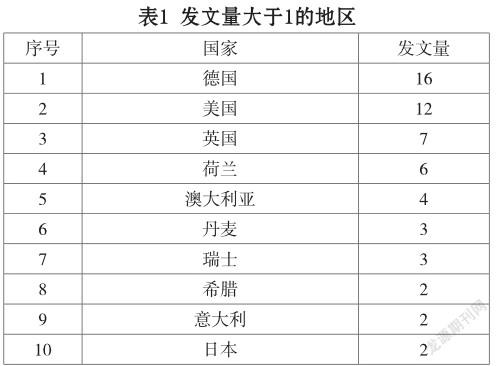

发文地区统计能够展示该研究成果在世界范围内的分布。笔者在CiteSpace软件的节点类型里选择国家进行可视化分析,结果如表1所示。由表1可知,2010~2021年关于国外0~3岁儿童模仿行为机制和影响因素的研究排名前5的国家依次是德国、美国、英国、荷兰、澳大利亚,均超过3篇。国外0~3岁儿童模仿行为机制和影响因素研究相对集中于歐洲、北美洲等经济发达地区。8238A865-E7D2-4E90-9B44-D824F1C5C46A

3. 研究主题及热点分析

笔者在CiteSpace软件的节点类型中选择研究主题以及关键词,其他设置同地区分析,制成可视化图谱,共获得192个节点以及888条连线。连线数量明显大于节点数量,可见国外0~3岁儿童模仿行为机制和影响因素的合作研究较多。基于此,笔者将被引频次较高的关键词进行筛选,剔除与研究内容无关、无效的词组和无统计价值的词汇(如imitation)并对相同、相似的英文关键词进行了合并,按出现频次排序,结果如表2(见下页)所示。由表2可知,婴儿有关词汇出现频次最高,中心性也是第一。因此,国外0~3岁儿童模仿行为研究较多聚焦于年龄不足1岁的儿童。笔者通过梳理样本文献发现,48篇文献中,共计37篇文献的研究对象是0~18个月大的儿童,即一岁半之前。研究重点在一岁半至三岁的儿童的文献仅有11篇。因此,本研究将在后面集中述评年龄在18个月及以下的儿童模仿行为机制和影响因素的研究。

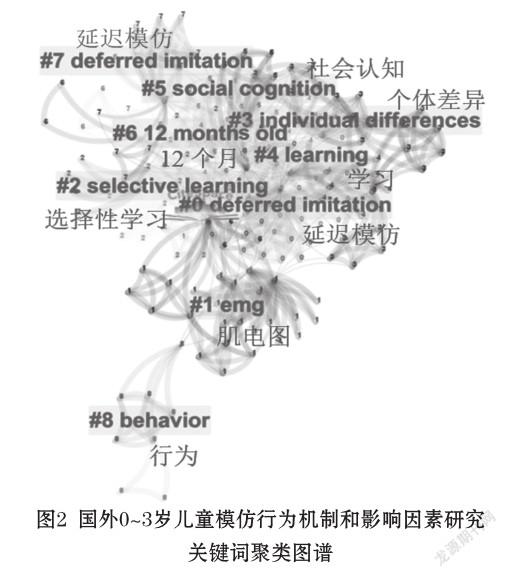

笔者通过梳理关键词发现,0~3岁儿童模仿行为研究的关键词数量较多且所涉及的机制和影响因素广泛,因此,同时以研究的具体内容为基础,运用CiteSpace中的聚类功能,对这些关键词进行了进一步归纳,结果如图2所示。由图2可知,在所有研究中,排除一些专指性较低的词汇,涉及较多的内容有延迟模仿(deferred imitation)、肌电图(EMG)、个体差异(individual difference)、选择性学习(selective learning)。由此可知,在0~3岁儿童模仿行为机制和影响因素的研究中,研究者较为关注模仿行为与儿童生理与心理发展之间的关系,将模仿视为儿童早期社会学习与交往的重要途径。用标准化实验测量的方式进行的儿童模仿行为机制和影响因素的研究已经是国外此类研究中最为常见的研究方法类型。本研究将从研究机制和影响因素两个方面重点对37篇研究对象为0~18个月的儿童的文献进行内容梳理与评析。

(二)兒童模仿行为机制与影响因素研究的内容分析

1. 儿童模仿行为的机制

在2010~2021年儿童模仿行为机制的研究中,普遍受到关注的一种理论是早期镜像神经元系统理论(Mirror Neuron System,MNS)。根据镜像神经元假说,儿童所观察到的动作是根据自己的动作程序来理解的。这种行为感知系统使个体可以更好地理解他人的行为,就好像他们自己在执行相同的行为[14]。这种机制也可被称作知觉-运动机制。

与镜像神经元系统理论相关的儿童模仿行为的研究较多。例如,Turati等人[15]首次使用肌电图(EMG)来揭示婴儿期镜像运动机制的合理性。其结果表明,在观察目标定向的动作时,婴儿的运动系统接收信号并且对自身行为进行了选择性调节,也称动作共振(motor resonance),即对观察到的这些目标定向动作做出回应。

相类似的,有研究[16]同样运用EMG作为测量工具,发现婴儿观察自己手部的行为与他们模仿手部动作的倾向有关。由此得出,儿童早期模仿的知觉-运动机制的原理是通过观察自己的行为和模仿的社会伙伴而获得相关的感觉运动体验,从而进行模仿。另一项研究[17]不仅使用EMG测量4个月大的儿童的面部和手部肌肉反应,还利用功能性近红外光谱技术(fNIRS)探究通过眼神接触调节模仿行为的大脑区域,结果表明,儿童只有接收到社会信号(注视面部动作)才会出现模仿行为,且这种模仿行为可能与后侧颞上沟的激活有关。

但镜像神经元系统理论也受到了部分质疑。有观点认为,鉴于新出生的婴儿的模仿(neonatal imitation)发生在多种灵长类生物中,这可能是一种共同的适应行为。例如,有实验研究发现,小猴子并没有接触到看护者的偶然行为,即没有机会进行模仿学习,但是仍然表现出了新生儿模仿[18]。由此,Fox等人[19]指出新生儿的模仿行为的个体差异因素被忽略,进而提出了遗传学的观点。同样还有建立婴儿模仿学习两阶段模型的研究[20],其得出运动共振是必要的,但不足以使婴儿从他人的行为及其影响中进行模仿学习的结论。相类似的,Nagy等人[21]针对出生3天以内的新生儿进行了多项模仿行为的研究,结果表明新生儿对于外界刺激的反应分为早期和后期两个阶段,而后期的反应与所接收到的动作并不匹配,由此提出新生儿的模仿至少有两种不同的机制,而知觉-运动机制所发挥作用的自愿匹配行为很可能只存在于早期阶段。

2. 儿童模仿行为的影响因素

笔者通过梳理文献内容发现,0~18个月的儿童模仿行为的影响因素主要可划分为四个方面:亲子互动、外界环境与刺激、儿童的个体差异、模仿对象。

(1)亲子互动

父母代表了儿童最重要的交流和社交互动的模式,对于一岁之内的儿童尤其如此。婴儿再现了父母的情感表情,而父母也反复复制并回应了婴儿的表达行为,从而产生了一个复杂的双向模仿过程动态系统。由此可见,父母与儿童积极的互动与交流极大程度上增加了儿童的模仿频率,模仿是照料者与儿童之间有效沟通的方式。

(2)外界环境与刺激

外界环境时刻对儿童产生潜移默化的影响,而这些影响有时能够改变儿童的模仿行为。多项研究表明,儿童从外界环境所获取的与模仿对象相关联的前期经验能够增加儿童模仿的可能性。如Benetti等人[22]从歌唱发展的角度对儿童的声音模仿进行了分析,发现15个月大的儿童的自发性的发声拥有包含其之前听过的歌曲的关键音乐特征,如音高、节奏等。除了外界的声音刺激能够影响儿童的模仿行为之外,还有许多儿童从外界获取的经验也能对他们产生作用。这些研究都说明了外界环境对于儿童的多感官刺激是影响他们模仿行为的重要因素。除了听觉和触觉经验,其他感官经验的影响也是部分研究关注的对象。如儿童的延迟模仿受到被模仿事物展示的当天儿童所处的环境的影响,即如果儿童被暴露在相同的、熟悉的环境中,模仿行为会明显增加[23]。8238A865-E7D2-4E90-9B44-D824F1C5C46A

除此之外,儿童进行模仿时所处的不同物质环境对于儿童的选择性模仿的影响研究也有所涉及。一项研究[24]评估了6个月大的儿童选择模仿母亲或模仿陌生人的倾向,发现在不同的场所儿童的选择是不同的。在实验室里,他们倾向于模仿陌生人,而在自己的家里结果相反。该项研究是所处的环境会影响儿童的模仿行为的有力证据。

(3)儿童的个体差异

除了外界因素对儿童模仿行为的影响之外,儿童自身的因素也是研究的热点。儿童早期的模仿能力与年龄的差异有密切关系。在一项研究里[25],9个月大的婴儿完成特定的模仿任务的平均水平远高于6个月大的婴儿,证实了婴儿的模仿学习能力随着年龄的增长而提高。Zmyj等人的研究[26]通过专业问卷和实验室气质评估实现了对12个月大的婴儿的气质与他们延迟模仿行为的关系的测量,发现儿童注意力水平的高低会影响其模仿行为的持续时间。该项研究和另一项表明早期个体的沟通能力差异可能会驱动母婴互动中涉及的模仿行为的研究[27]均成为个体差异影响模仿行为的佐证。

(4)模仿对象

儿童是有选择地模仿目标对象,并且儿童的模仿水平受到其影響,即示范者或者所示范的内容和传递方式的不同可能会导致儿童模仿行为的差异。Seehagen和Herbert的研究[28]说明了不同被模仿对象及其示范时间对儿童模仿水平的作用:通过对比儿童模仿同伴和成人的区别,发现儿童暴露在同伴展示行为的时间长短对儿童模仿其动作的数量有影响,而模仿成人的时候则没有发现这种作用。此外,模仿对象如果来自不同的社会文化群体,儿童更加倾向于模仿自己所属的那个文化群体的人而非外来群体[29][30]。

除了模仿对象本身,许多研究也聚焦于模仿的内容。儿童的选择性模仿是有目标导向的,即如果儿童观察到了目的性动作发生后的效应,模仿的意愿会大幅增强,同时与操作物体相关的动作比手势更容易被儿童模仿[31]。得出类似结论的还有儿童倾向于模仿功能性行为而非任意的行为的倾向研究[32],并且表明有目的性的动作在演示的时候,儿童的选择性注意的编码方式与暴露在任意行为下的时候不相同,并且并非与观察的时间长短有关。该结论在延迟模仿行为中仍旧适用[33]。除了功能性,动作模型的可靠性也是儿童模仿时所考虑的因素[34]。

四、讨论与建议

2010~2021年国外儿童模仿行为的研究集中于0~3岁年龄阶段,相关的机制和影响因素研究是其中一个持续增长的热点,但是仍旧有较大的发展空间。另外,国内这方面的研究较少,且大部分都是在幼儿园场景下的通过观察的质性研究,量化研究寥寥可数。因此,笔者建议国内研究者可以借鉴国外已有的研究方式,在未来更多关注0~3岁儿童模仿行为的研究,以弥补国内该领域的研究空缺。同时,未来也可针对国内外不同社会文化因素对儿童模仿行为的影响进行比较研究。

(一)0~3岁儿童模仿行为机制研究存在争议,脑机制研究缺乏

目前对于儿童早期模仿行为机制的研究之间关系较为密切,基本是围绕镜像神经元系统理论作不同角度的探索。研究大多采用标准化测量的方式,其结果均有一定的可信度。但是研究的切入点大多是婴儿的某一个或多个方面的模仿行为,不足以得出一般性的结论,因此对于该理论的意见呈现两极分化。综上所述,目前对于儿童早期模仿行为机制的研究尚且比较局限,未来研究可以从脑机制和心理机制两方面努力,用更多的实证研究更新当前的理论。

(二)0~3岁儿童模仿行为影响因素研究理论体系松散,可信度有待提高

目前关于0~3岁儿童模仿行为影响因素的研究理论体系比较松散,尚未形成比较权威的、全面的、被证实的理论合集,因此,研究者很难对儿童模仿行为有一般性的把握。例如,阅读图画书前是否接触物体对模仿图画书中新颖动作的影响研究[35]。这些缺乏普遍性的研究经常没有类似的研究进行二次验证,或者很少有研究对其结论合理与否进行评析,因此,可信度有待提高。

(三)研究缺乏纵向设计,忽视多项因素对实验的影响

研究本身的设计也存在局限性。目前的研究大多数是横断面性质的,无法得出儿童模仿行为发展轨迹的具体结论,尚且需要进行纵向设计,开展长期的追踪实验,并且反复观察与测量也是必要的。此外,儿童的年龄方面的选取也呈现多样化,很难进行整理汇总。部分研究对于儿童年龄阶段的选择不够精准。例如,比较年龄较小的孩子模仿年龄较大的孩子与模仿成人之间的倾向性研究中[36],年龄较大的孩子的概念较为模糊,不具有代表性。选取样本的时候还存在忽略家庭背景等因素带来的儿童的个体差异等问题。另外,一般情况下,标准的新生儿模仿范例是一种由陌生的实验者在实验室环境中模拟新生儿手势的场景,并尽可能控制照明、外部刺激和其他环境因素[37]。但0~3岁儿童相较于年龄较大的儿童,模仿熟悉的人,尤其是母亲的可能性比模仿陌生人的可能性大[38]。因此,未来的实验研究可以涉及儿童模仿母亲和陌生人的对比研究。

(四)未来研究的发展可以从研究对象、研究内容及研究方法三方面考虑

首先,未来儿童模仿行为机制和影响因素的研究可以扩大研究对象的年龄范围,例如,聚焦于2~3岁儿童的模仿研究,并与1岁以内儿童的相关研究进行比较,增加纵向设计,从儿童发展的角度进行探究;与此同时,也可关注种族、性别、家庭经济条件等多个角度。其次,在研究内容上,未来研究可深入探索多种类型的模仿,例如,延迟模仿,仿真模仿,动作、声音、面部表情模仿等,使研究更加系统化。最后,在研究方法上,未来研究可以在延续利用目前的研究范式的基础上,开发更多研究工具,研究出更多创新范式,同时在实验设计上尽最大可能排除无关因素的干扰。

【参考文献】

[1][3] Mcguigan N,Makinson J,Whiten A.From over‐imitation to super‐copying: Adults imitate causally irrelevant aspects of tool use with higher fidelity than young children[J].The British journal of psychology,2011,102(1):1-18.8238A865-E7D2-4E90-9B44-D824F1C5C46A

[2] 陳武英,刘连启.模仿:心理学的研究述评[J].心理科学进展,2013(10):1833-1843.

[4] Archee R.AEmulatio,Imitatio and Mimesis in Tertiary Education[J].Procedia,social and behavioral sciences,2015(174):2418-2424.

[5][16] Klerk C C J M,Lamy‐Yang I,Southgate V.The role of sensorimotor experience in the development of mimicry in infancy[J].Developmental science,2018(22):1-9.

[6] Savage-Rumbaugh E S,Fields W M.The Cultural Origins of Human Cognition:The Cultural Origins of Human Cognition[J].American anthropologist,2000,102(4):925-926.

[7][17] Zmyj N,Sch lmerich A,Daum M M.The relationship between attention and deferred imitation in 12-month-old infants[J].Infant behavior & development,2017(48):175-183.

[8] Konrad C,Berger-Hanke M,Hassel G,et al.Does texting interrupt imitation learning in 19-month-old infants [J].Infant behavior & development,2021(62):1-11.

[9] Marshall P J,Meltzoff A N.Body maps in the infant brain[J].Trends in cognitive sciences,2015,19(9):499-505.

[10] Kugiumutzakis G,Trevarthen,C.International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences[M]. Oxford:Elsevier,2015:481-488.

[11] Nadel J.Perception–action coupling and imitation in autism spectrum disorder[J].Developmental medicine and child neurology,2015(57):55-58.

[12] Nielsen M.Copying Actions and Copying Outcomes:Social Learning Through the Second Year[J]. Developmental psychology,2006,42(3):555-565.

[13] Chen C.CiteSpace Ⅱ:Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology,2006,57(3):359-377.

[14] Simpson E A,Murray L,Paukner A,et al.The mirror neuron system as revealed through neonatal imitation:presence from birth, predictive power and evidence of plasticity[J]. Philosophical transactions.Biological sciences,2014(369):1-12.

[15] Turati C,Natale E,Bolognini N,et al.The early development of human mirror mechanisms:evidence from electromyographic recordings at 3 and 6 months[J]. Developmental science,2013,16(6):793-800.

[18] Ferrari P F,Visalberghi E,Paukner A,et al.Neonatal imitation in rhesus macaques[J].PLoS biology, 2006,4(9):1501-1508.

[19] Simpson E A,Fox N A,Tramacere A,et al.Neonatal imitation,and an epigenetic account of mirror neuron development[J].The Behavioral and brain sciences, 2014,37(2): 220.

[20] Paulus M A,Hunnius S,Vissers M E,et al.Bridging the gap between the other and me:the functional role of motor resonance and action effects in infants imitation[J].Developmental science,2011,14(4):901-910.8238A865-E7D2-4E90-9B44-D824F1C5C46A

[21] Nagy E,Pilling K,Blake V,et al.Positive evidence for neonatal imitation:A general response,adaptive engagement[J]. Developmental science,2020(23):1-16.

[22] Benetti L,Costa-Giomi E.Infant Vocal Imitation of Music[J].Journal of research in music education, 2020,67(4):381-398.

[23] Patel S,Gaylord S,Fagen J.Generalization of deferred imitation in 6-,9-,and 12-month-old infants using visual and auditory contexts[J].Infant behavior & development, 2013,36(1):25-31.

[24][28][30] Seehagen S,Herbert J S.Selective imitation in 6-month-olds:The role of the social and physical context[J]. Infant behavior & development,2012,35(3):509-512.

[25] Graf F,Borchert S,Lamm B,et al.Imitative Learning of Nso and German Infants at 6 and 9 Months of Age: Evidence for a Cross-Cultural Learning Tool[J].Journal of cross-cultural psychology,2014,45(1):47-61.

[26] Zmyj N,Sch lmerich A,Daum M M.The relationship between attention and deferred imitation in 12-month-old infants[J].Infant behavior & development,2017(48):175-183.

[27] Markodimitraki M,Kalpidou M.Developmental changes in imitation during mother–infant interactions[J].Early child development and care,2021,191(10):1602-1612.

[29] De Klerk C C J M,Hamilton A F D C,Southgate V.Eye contact modulates facial mimicry in 4-month-old infants:An EMG and fNIRS study[J].Cortex,2018(106):93-103.

[31] Kim Z,óturai G,Király I,et al.The role of objects and effects in action imitation:Comparing the imitation of objectrelated actions vs. gestures in 18-month-old infants[J].Infant behavior & development,2015(41):43-51.

[32] Kolling T,óturai G,Knopf M.Is selective attention the basis for selective imitation in infants An eye-tracking study of deferred imitation with 12-month-olds[J].Journal of experimental child psychology,2014(124):18-35.

[33] Bos P A,Jap-Tjong N,Spencer H,et al.Social Context Modulates Facial Imitation of Childrens Emotional Expressions[J].PloS one,2016(11):1-11.

[34] Zmyj N,Buttelmann D,Carpenter M,et al.The reliability of a model influences 14-month-olds imitation[J]. Journal of experimental child psychology,2010,106(4):208-220.

[35] Simcock G,Garrity K,Barr R.The Effect of Narrative Cues on Infants Imitation from Television and Picture Books[J]. Child development,2011,82(5):1607-1619.

[36] Giner Torréns M,K rtner J.Affiliation motivates childrens prosocial behaviors:Relating helping and comforting to imitation[J].Social development,2019,28(3):501-513.

[37] Oostenbroek J,Slaughter V,Nielsen M,et al.Why the confusion around neonatal imitation A review[J].Journal of reproductive and infant psychology,2013,31(4):328-341.

[38] Meltzoff A N,Moore M K.Explaining facial imitation:A theoretical model[J].Infant and child development,1997,6(3-4): 179-192.

通訊作者:叶昱彤,yutongyenj@foxmail.com

(责任编辑 王平平)8238A865-E7D2-4E90-9B44-D824F1C5C46A