面向设计思维能力培养的高中机器人活动设计研究*

——以佛山某高中机器人教学为例

2022-07-01郭雪晶

郭雪晶

(广东省佛山市顺德区北滘中学,广东佛山 528311)

一、研究背景

(一)新高考背景下强调思维培养重要性

新高考对学生能力培养提出了新要求,伴随高考改革,2017年新颁布的高中课程标准提出了每个学科的核心素养,提出学生学科思维能力培养,强调思维培养的重要性,同时强调培养其创新精神与实践能力,需要学生具备创新意识和创新思维。有学者认为设计思维是用创造性的方法用来满足用户的需求[1],IDEO总裁Tim Brown认为设计思维是一种以人为本的创新方式,不仅仅是一种分析性思考,还是一个灵感、构思、实施的过程。设计思维作为创新思维的一种,在教育教学中能激发学生在学习过程中新思路及新方法,实现创新精神与实践能力的发展。

(二)机器人教学中的现实际遇

在现存的机器人教学中,存在什么最实用就教什么、比赛项目有什么就教什么的认识偏差,处于一种为了学技术而学习、为了比赛而学习的困境。在教学过程中注重技术操作而很少渗透原理知识掌握,有学者将以上现象称为“技能化倾向”,注重制作过程,缺少创作思考,学生兴趣不足,从而达不到学生思维能力的培养目标。

(三)以设计思维为媒介探索机器人教学新范式

在核心素养下,学校作为培养人的基地,需要培养更多具有创新思维能力的人才,在机器人教学的现实际遇不能很好满足需求时,就需要提出新范式来改进教学。本研究以设计思维为媒介来解决上述问题,为教育教学改革提供新思路。设计思维就是设计者在工作中归纳出来的过程,设计本身就是创意产出的过程,将设计思维融入到机器人教学过程中,教师根据实际情况灵活调整教学活动,学习者以多元思维处理问题,打破思维定式,可以有效培养学生创新思维能力。

二、国内设计思维和机器人教学实践相关研究现状

国内对于设计的研究稍晚于国外,在教育领域,关于设计思维的研究主要涉及艺术设计领域。此后越来越多的专家学者意识到设计思维在培养学生创新精神与创造力等方面的重要性,积极探索在课程教学中融入设计思维,将设计思维融入到创客和STAEM领域,例如闫寒冰在创客教育实践中融入设计思维[2]。杨绪辉等人探索了设计思维对创客教育活动的指导意义[3]。祝智庭等人将设计思维应用在信息技术课程中,用来帮助学生解决问题和设计作品[4]。

目前国内的机器人教学多数以竞赛为依托,以社团课、兴趣班、选修课等形式开展,由信息技术教师承担教学任务。虽然也有部分有条件的学校将机器人教学归入正式课堂教学,但是对一线教师而言,其教学资源、教学方式、活动开展及机器人教学策略尚未形成系统的授课内容和方式。此外,目前机器人教学多数是以技能习得为主,较少在机器人教学中注重促进学生能力发展,有不少学者研究了在机器人教学中对学生思维能力的培养,但多数是以理论的方式进行阐述,很少进行实践研究。同时,通过文献分析可知,大多开展机器人教学课程的是在小学和初中学段,在高中开展机器人教学研究的较少。

三、相关概念

(一)设计思维

设计思维概念源于1969年Simon《人工科学》著作中,他认为人工科学与自然科学的差异在于人工科学有设计,设计思维可以有效地将人工科学与自然科学相融合[5]。早期设计思维被广泛应用在设计学领域,设计思维是设计者工作时的思维方式,是基于设计工作本质,深入并广泛思考用户需求,用以加深对用户的理解。斯坦福大学教授RoIf.A.Faste将设计思维定义为一种创造性活动的方法,在教学过程中逐渐推广设计思维。设计思维的本质是创新,设计驱动创新,设计思维为创新思维提供了一个新视角[6]。

本研究基于斯坦福大学设计学院划分设计思维的五个过程,分别是共情、定义、设想、原型和测试,认为设计思维是一种创造性思维能力,设计思维要求学习者明确作品需求,分析出问题,通过思考,提出解决问题方案,最后进行测试,是一个不断重复迭代过程,在迭代过程中,促进设计思维能力发展。

(二)机器人教学

机器人的许多特征,包括可重复性、灵活性、数字化、人形外观、身体运动和交互,都与教学目标相关,与教育目的契合[7]。机器人课程创新性、综合性、实践性和探究性特征优势被越来越多学校关注,不少学校开展机器人教学。机器人学习内容涉猎广泛,涉及到数学、物理、机械工程及通信工程相关知识,同时还要了解机械零件设计、电路连接及计算机编程语言,机器人竞赛是融合教育与技术,是以任务为导向的教学活动。本研究的机器人教学是以竞赛为目的,通过设计一系列机器人教学活动,让学生在活动中促进学生设计思维能力的发展。

四、理论基础

(一)建构主义理论

较早提出建构主义理论的是瑞士学者皮亚杰。建构主义认为学习者学习知识是在一定文化情境下发生的,通过自身意义建构而获得,包括情境、协作、会话和意义建构四要素[8]。

建构主义对本研究的启示为要在机器人教学过程中体现以学生为中心,通过创造真实有趣贴合学生实际的情境,教师对学生进行引导,使得学生在合作学习中完成知识内容化,达到知识有意义建构的目标。

(二)杜威“做中学”理论

美国教育家杜威通过对传统教育思考研究,提出了“做中学”观点。“做中学”体现在学习的过程是发生在做的过程中,也是在经验中进行学习。“做中学”认为学习是学习者将知识和自己的经验建立联系,逐渐更迭,让学习者所学知识形成螺旋式增长[9]。

“做中学”对本研究的启示为学习是不断反复的过程,学生学习的发生是在机器人教学过程中要体现做中有学、学中有做。此外还应与学生建立融洽师生关系,多了解学生需求,从而进行有效指导。

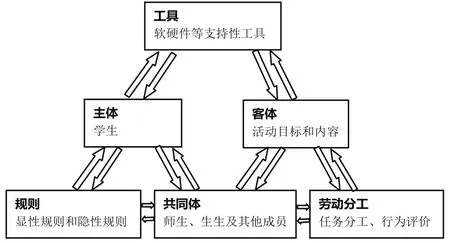

(三)活动理论

活动理论在各学者研究下不断发展和丰富。目前应用广泛的是恩格斯托姆的活动理论体系,包括主体、客体、工具、共同体、规则和劳动分工六要素,工具是主体和客体联系桥梁,主体与共同体通过规则相连接,客体与共同体因劳动分工建立联系[10],一个完整的活动是包括多要素的组合,各要素之间具有层次结构。

活动理论对本研究的启示为:在机器人学习活动中充分考虑活动六要素,通过活动设计,学生之间进行小组协作,加强学生间社会性交互,通过活动内化,完成知识建构。

(四)多元智能理论

多元智能理论是哈佛大学心理学教授加德纳在其著作《多元智能理论》中提出的,加德纳认为人的智能涵盖了言语智能、数理逻辑智能、音乐智能、空间智能、运动智能、人际交往智能、内省智能和自然观察智能[11]。

多元智能理论对本研究的启示为:机器人学习是一个跨学科综合性课程,需要学生利用各学科知识才能完成机器人制作,机器人教学本身对学生多元智能开发具有重要意义,在机器人教学中,学生发挥各自特长,发表创意,多交流、参加各自竞赛、分工合作,依据每个学生的智能特点进行学习,发挥学生各自智能优势。

五、机器人学习活动内容分析

(一)机器人学习活动要素

活动作为一个系统,是由多要素及其相互之间影响构成的系统。本研究基于活动理论,以活动理论中六要素为视角,分析在机器人学习活动中各个元素内容,如图1所示为机器人学习活动要素。

图1 机器人学习活动要素

(二)机器人学习活动设计原则

1.教学内容多样性

在进行机器人学习中,学生要掌握的内容多样,包括计算机程序设计、电子线路图、软件制图、传感器功能及模块搭建和程序调试等,完成机器人制作和其功能实现,通过知识的碰撞,在机器人学习活动中产生思维的火花,在任务完成中渗透思维能力培养。

2.教学目标多元性

机器人教学是一门跨学科的综合性课程,涉及内容包括计算机、物理、数学、机械,甚至还涉及到美术等学科内容,通过机器人学习,促进学生编程能力、动手操作能力、工程意识及创造能力的发展。可以在机器人学习活动中设计一些有思考意义的问题,指引学生发现问题、分析问题、搜集资料、设计解决方案、实施方案并进行效果验证。因此在进行机器人学习活动目标设计时不仅要让学生掌握知识、习得技能,还要促进思维发展。

3.教学过程实践性

建构主义认为知识的掌握是发生在真实情境中的,通过不断实践进而完成知识建构。在机器人活动中,过程具有可操作和实践性,首先学生通过观察和理解、确定问题、小组合作探讨解决问题方案、将方案实施进行工程实践,最后进行机器人作品功能测试。当然在这系列过程中有些环节可能会被重新定义,重新发现问题,是个迭代更新过程。

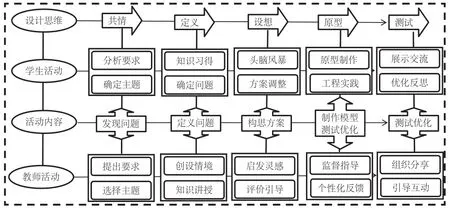

六、构建面向设计思维培养的高中机器人学习活动模型

依据建构主义理论、杜威“做中学”理论、活动理论、多元智能理论,基于设计思维心理操作过程,结合机器人教学内容构建面向设计思维培养的高中机器人学习活动模型(如图2),以设计思维心理操作过程为依据,根据活动内容,详细描述机器人活动中学生活动内容和教师活动内容。

图2 面向设计思维培养的高中机器人学习活动模型

七、面向设计思维培养的高中机器人学习活动的行动研究

(一)行动研究准备

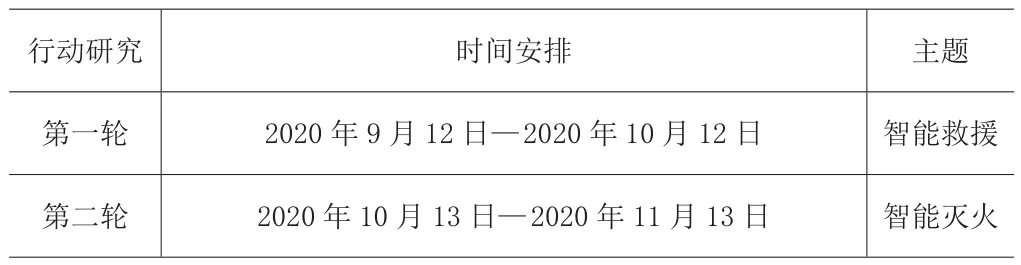

根据研究流程,与授课教师共同商讨,确定进行行动研究的时间和内容。行动研究时间与内容安排如表1所示。

表1 行动研究时间与内容安排

(二)行动研究设计与实施

本研究的总目标就是在机器人学习活动中促进学生的设计思维发展,通过两轮行动研究,不断修改和完善面向设计思维培养的高中机器人学习活动模型。行动研究对象为某高中参加机器人学习的20名学生。

1.第一轮行动研究

第一轮行动研究主题为“智能救援机器人”,实施时间为2020年9月12日至2020年10月12日,本轮行动内容主要是机器人按照规定的活动轨迹,在自动和手动状态下需完成“救援”活动,目标是为了完善面向设计思维培养的高中机器人学习活动模型、活动流程。

计划:实施以面向设计思维培养的高中机器人学习活动模型的教学实践。

行动:教师按照活动内容,依据面向设计思维培养的高中机器人学习活动模型,展开活动,学生分小组完成救援机器人硬件研发、搭建救援机器人及救援机器人程序设计开发工作。

观察:通过对活动过程的观察,学生能够明确活动要求,发现问题,构思活动方案。部分小组可以利用程序设计软件中常见的操作指令,初步搭建出机器人模型,有部分学生对程序设计软件操作不熟练,一边学习软件的各操作指令,一边进行搭建,因此完成作品的速度较慢。由于对机器人活动感到新奇,大部分学生可以参与到活动中,但是有少数学生感觉无所事事或者做一些与活动不相干的事情,有极少个小组未能按时完成作品。

反思:学生在进行机器人搭建过程中,测试环节次数少,需要进行多次测试,发现问题,进而改进问题,在学生“活动内容”环节将“测试优化”修改为“试错迭代”步骤。

2.第二轮行动研究

第二轮行动研究主题为“智能灭火机器人”,实施时间为2020年10月13日至2020年11月13日,本轮行动内容主要是机器人按照规定的活动轨迹,在自动或手动状态下需完成“灭火”活动,目标是完善面向设计思维培养的高中机器人学习活动模型中的学生活动。

计划:完善面向设计思维培养的高中机器人学习活动模型中活动内容,并作出具体描述。

行动:教师按照活动内容,依据面向设计思维培养的高中机器人学习活动模型,展开活动,学生分小组完成灭火机器人硬件研发、搭建灭火机器人及灭火机器人程序设计开发工作。

观察:通过对活动过程的观察,学生明确活动主题,发现问题,设计出方案;学生按照活动要求,设计作品模型,设计的作品看起来合理美观,同时利用程序设计软件操作指令编程;学生参与度有了大幅度提升,小组按时完成作品。

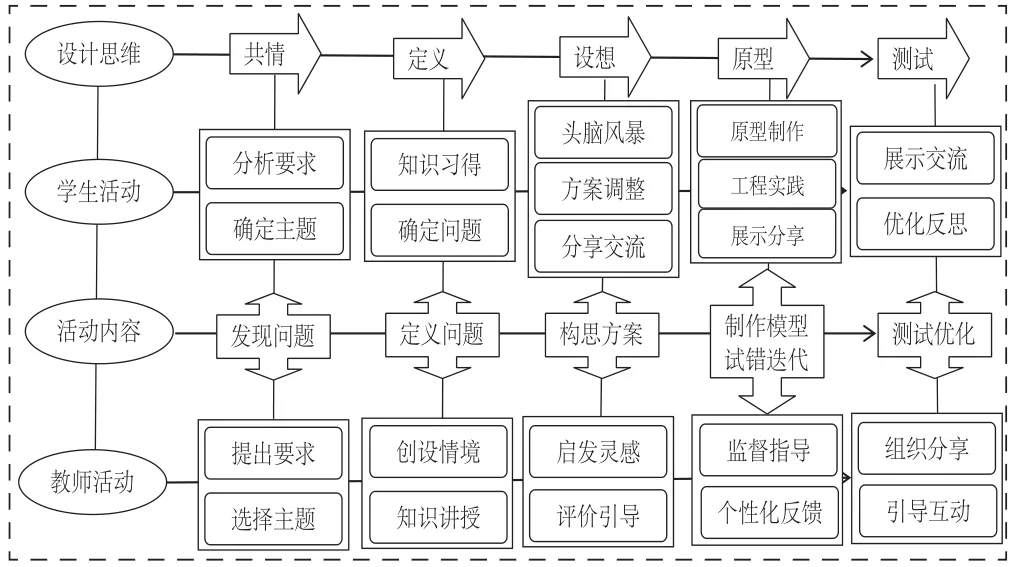

反思:学生在小组分享过程中有些不熟练,经常有一些小状况,例如表述有误、操作不规范等。在活动方案确定之后,在组间和组内探讨方案,在“构思方案”环节“学生活动”内容补充“分享交流”。在小组分享之前,组内之间可以先进行模拟展示,在“学生活动”环节,增加一个“展示分享”步骤。

(三)行动研究的结论

经过两轮行动研究之后,最后优化得出活动模型如图3所示。

图3 面向设计思维培养的高中机器人学习活动模型

八、面向设计思维培养的高中机器人学习活动模型应用效果

本文采用准实验研究,通过单组前后测来检验学生活动前后设计思维能力变化,验证机器人学习活动在培养学生设计思维能力效果。

(一)实验假设

1.通过设计面向设计思维培养的机器人活动,在进行两轮行动研究之后,通过前后测数据对比,学生设计思维能力有所提高。

2.应用面向设计思维培养的高中机器人学习活动模型进行教学实践对学生设计思维能力培养具有一定促进作用。

(二)实验变量

在本研究中促进设计思维发展的机器人学习活动是自变量,学生设计思维能力的发展情况为因变量,无关变量主要是影响因变量的因素。例如随着年龄增长学生设计思维能力变化等。

(三)实验对象

实验研究对象为佛山市某高一年级学生,共20名学生,依托某机器人比赛,进行教学,开展准实验研究。该学校科技教育硕果累累,学校教师在各类科技比赛中获得佳绩。

(四)实验工具

分别在行动研究前后,对学生设计思维能力测量。本研究采用南京师范大学研究生赵婷婷毕业论文中对高中生设计思维测量表,结合本校学生实际情况稍作修改,可信度和效度较高,得出设计思维前后测试题。

(五)实验数据分析

1.准实验前测

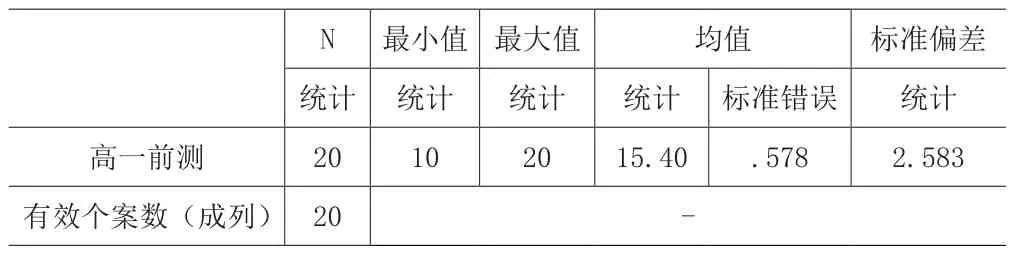

在正式行动研究之前,对学生的设计思维能力进行前测,向学生发放了20份问卷,对学生问卷的结果进行分析,通过分析得出学生前测的均分为15.40,标准差为2.583,由此可得学生设计思维均分较高,且得分较为分散(如表2)。

表2 设计思维前测

2.准实验后测

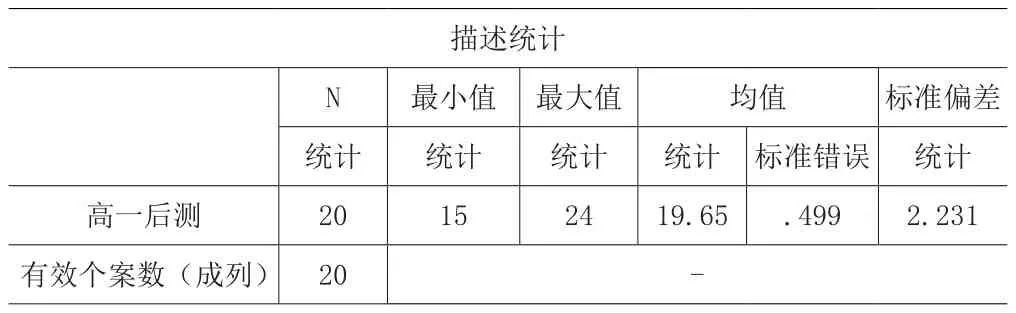

在正式行动研究之后,对学生的设计思维能力进行后测,向学生发放了20份问卷。对学生问卷的结果进行分析,通过分析得出学生前测的均分为19.65,标准差为2.231,由此可得学生设计思维均分较低,且得分较为集中(如表3)。

表3 设计思维后测

3.准实验前后数据对比分析

进一步利用SPSS软件对学生设计思维能力前后测进行差异性分析(如表4),进行数据配对样本t检验。

表4 配对样本t检验

根据如表4数据所示,对学生设计思维能力前后测得分进行配对样本t检验之后,其值P值为0.000,小于0.05,表明学生设计思维前后测差异性显著。研究得出:面向设计思维能力培养的高中机器人教学活动模型能有效促进学生设计思维能力的提高。

九、结语

本研究构建面向设计思维培养的高中机器人学习活动模型,为具体的机器人活动提供了参考依据,该模型主要依据设计思维共情、定义、设想、原型和测试五个心理操作过程,主要概括为三阶段五过程,具体包括学生活动、教师活动和活动内容三个阶段,发现问题、定义问题、构思方案、制作模型、试错迭代、测试优化五个过程。除此之外,还检验了面向设计思维培养的高中机器人学习活动设计研究的有效性,开展了主题为“智能救援机器人”“智能灭火机器人”的两轮行动研究。在机器人学习活动中,通过观察学生在活动中的行为表现及其活动开展形式,肯定模型合理之处,反思其不足之处,进而对机器人活动模型进行修改和完善。通过准实验研究,采用单组前后测的方式测量学生设计思维对比实验前后的学生空间能力。在后续研究中对以下几个方面进行完善:扩大研究样本、增加研究案例及延长研究周期等。