莫高窟第491窟塑像尊格考辨

2022-06-30张小刚

内容摘要:莫高窟第491窟是1965年新发现的一个底层洞窟,窟内主尊塑像的尊格可能是地藏菩萨,主尊塑像两侧胁侍塑像可能分别是善童子和恶童子,反映了敦煌北宋至西夏时期的地藏信仰。

关键词:莫高窟;敦煌壁画;第491窟;地藏菩萨;善恶童子

中图分类号:K879.29 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)02-0012-09

Identifying the Statues in Mogao Cave 491

ZHANG Xiaogang

(Archaeological Institute, Dunhuang Academy, Dunhuang, Gansu 736200)

Abstract:Mogao Cave 491 is a cave on the ground level of the Dunhuang cave complex discovered in 1965 that contains several previously unidentified statues. This research proposes that the main statue in the cave likely represents Kitigarbha Bodhisattva, while the two statues flanking this one are likely the two children in Buddhism in charge of recording good and evilacts. This combination of statuary clearly reflects the belief in Kitigarbha popular in Dunhuang from the Northern Song to the Western Xia dynasty.

Keywords:Mogao Grottoes; Dunhuang murals;Cave 491; Kitigarbha Bodhisattva;children in charge of good and evil

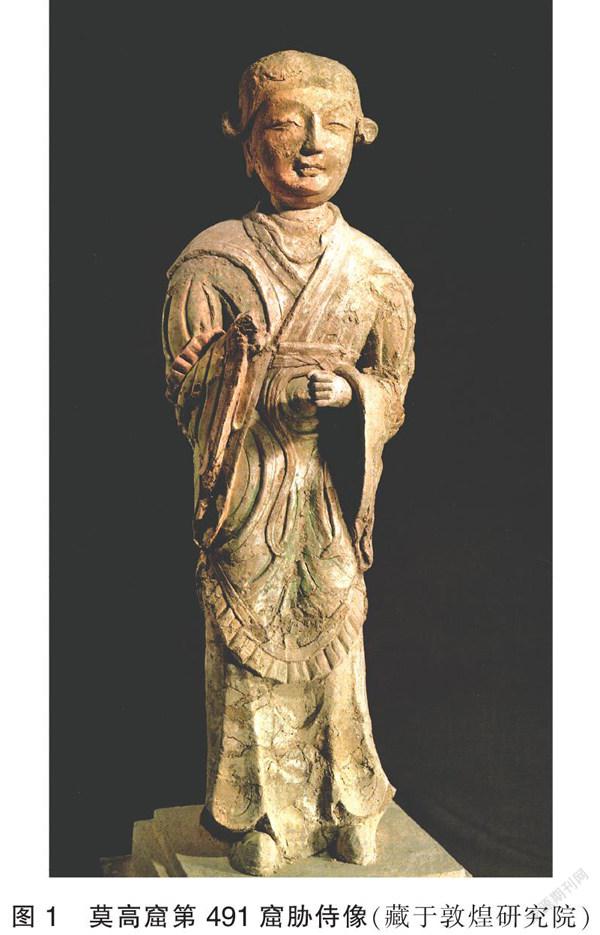

介紹敦煌石窟文物的各种展览或宣传图册中,经常可以见到一尊形象生动的彩绘泥塑像。这身塑像是今天保留下来的极少数敦煌西夏时期的彩塑精品。此塑像为立姿,面相娇美,身材匀称,头梳双垂髻,上身着圆领内衣,外罩宽袖袍衫,肩披巾,下身着长裙,脚穿翘头履(图1)。根据其形象,学者们一般认为这件作品是供养天女或者女供养人。我们现在提出一些不同的看法,不当之处,敬请方家指正。

一 莫高窟第491窟的发现及内容

这身塑像现藏于敦煌研究院敦煌石窟文物保护研究陈列中心,出自敦煌莫高窟第491窟。第491窟位于莫高窟南区北段,在第321窟下方、第21窟南侧(图2),是1965年新发现的一个底层洞窟。为了配合莫高窟危崖加固工程,1963至1966年,敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)在窟前进行了大规模考古清理和发掘工作,新发现一批窟前殿堂遗址和窟龛,第491窟就是当时新发现的洞窟之一。

根据考古发掘简报和发掘报告[1-2],我们知道如下信息:

1. 第491窟前接建筑遗址,夯筑南、北山墙,地面上残存柱础,崖面上残存梁孔,形成南北面阔三间8.8m,东西进深二间4.5m的殿堂式建筑(图3、4)。从崖面上残存梁孔的对应关系来看,第491窟修建以后,其窟前的殿堂式建筑,与上层的第321窟很可能曾经形成上下两层的窟前建筑。

2. 第491窟是凿于崖壁上的小龛,平面呈横长方形,盝形顶,高1.8m,宽约1.1m,进深0.75m。窟内残存塑像与壁画(图5、6、7)。

3. 第491窟南、西、北三壁下部画壸门一排,壸门内各绘一颗火焰纹摩尼宝珠。西壁上部绘说法图一铺,画面中间主尊像已漫漶不清,残存置于方座上的仰覆莲座,南北两侧各侍立一人。南侧者高约70cm,长圆脸,双垂髻,身着大袖袍服,下身着长裙,足穿云头履,作捧物状。北侧者形象同南侧者,唯仅残存腿部以上部分。南、北壁各画两身立菩萨,残损极甚,约略看出形象是袒上身,披巾,着长裙,饰项圈、璎珞,赤足踏于莲花座之上。盝顶壁画残存多瓣小花和三角形垂帐纹。

4. 第491窟塑像均置于马蹄形佛台上。主尊塑像半跏趺坐于佛座上,头部已不存,身着山水田相袈裟,袈裟的衣角系挂在左胸前,右腿平置,左腿下垂,左脚赤足踏一莲花,左手放在左腿上,右臂屈肘上扬,右手残毁。主尊塑像左右两侧各立一身胁侍像。两身胁侍像南北相对,南侧者高83cm,脸形略长,头发左右对分,于两鬓处上卷,鼻直而高,身着白色袿衣,红色云肩,颈部内衬白色曲领,肘部饰绿色羽袖,腰束带下垂,长裙下垂外张,穿红色卷头履(图8)。北侧者高86cm,仅姿态和服饰颜色不同,余与南侧者相近(图9、1)。另外窟内还有一身小菩萨,残高42.5cm,裸上身,面型丰满,胸部宽大丰腴,细腰,下肢长裙裹体。发掘者根据风格和大小,认为这身小菩萨像不是此窟内原有的塑像,可能是他处混入的。

5. 发掘者认为第491窟是西夏时期开凿的,大约相当于西夏中、晚期。

6. 发掘者将西壁壁画和塑像中的主尊定为佛像,壁画和塑像中主尊两侧的胁侍像都认作是女供养人,服饰是贵族妇女的装束,放在主要位置加以表现。

壁画和塑像中梳双垂髻的胁侍的身份,除了女供养人的说法以外,还有供养天女[3-6]或天女[7-8]的说法。敦煌石窟中供养人像基本都是绘制的,几乎找不到用彩塑的形式来表现供养人像的其他实例。从位置、大小和造像组合等因素来看,主尊两侧相对而立的胁侍应该属于一种神祇而不是做供养的世俗人。供养天女或天女的说法就是出于这些考虑而提出的。这种看法已经比女供养人的说法更具合理性,但是仍然未能打破视觉上的错觉,依旧从外貌上将这些胁侍认定为女性,从而定名为天女。我们认为应该从造像组合上去考虑第491窟的洞窟主题和塑像尊格,从而得到更多的线索。D26321E0-FF9B-4308-AAEA-BD493F5704E9

二 莫高窟第491窟主尊塑像的尊格

第491窟主尊塑像的姿势为半跏趺坐。这种姿势一般不是佛像的坐姿,而是菩萨像的坐姿。在敦煌石窟中主尊佛像的坐姿主要是结跏趺坐和善跏趺坐(倚坐)以及少量的交脚坐。有一些主尊佛像的胁侍菩萨的姿势为半跏趺坐。例如,莫高窟初唐第205窟佛坛上现存一佛、二弟子、二胁侍菩萨、二天王、二供养菩萨的塑像组合(原来可能还有二力士像),从姿势来看主尊佛像为结跏趺坐,左右两侧弟子像皆为直立,左右两侧胁侍菩萨像皆为半跏趺坐,左右两侧天王像皆为双腿叉立,左右两侧供养菩萨像皆为胡跪。另外,莫高窟隋代第417窟西壁龛外,盛唐第172、387窟西壁龛内,晚唐第196窟中心佛壇上,五代第261窟西壁佛坛上,五代第351窟西壁龛内以及中唐第161窟上方崖顶土塔内均现存半跏趺坐的胁侍菩萨塑像。这些半跏趺坐的菩萨塑像均为胁侍像,而不是主尊塑像。莫高窟五代第385窟西壁中央虽然保存有一身半跏趺坐的菩萨塑像,但是这身塑像与相应壁面上绘制的头光与身光并不相匹配,也无法与两侧绘制的左右弟子像形成造像组合关系,因此很可能是从其他洞窟移入此窟的。

敦煌壁画和藏经洞所出的绘画作品中,除了骑青狮的文殊菩萨和骑白象的普贤菩萨有时为半跏趺坐以外[9-10],姿势为半跏趺坐而且作为一铺造像主尊居中端坐的形式,主要出现在两种菩萨造像中,一种是观世音菩萨像,另一种是地藏菩萨像。

半跏趺坐的观世音菩萨造像在敦煌比较常见。例如英国人斯坦因所获敦煌藏经洞五代绢画《观世音经变》(编号Stein painting 28.Ch.lvii.001)[11]

的画面为(图10):主尊观世音菩萨居中坐于六边形高台座上的莲花座,一头四臂,右腿平置,左腿下垂,左脚赤足踏莲花,顶有华盖,头戴化佛宝冠,戴耳铛、项圈、璎珞、臂钏、手镯等饰物,斜披络腋,下身着长裙,腰系长带,上方左、右两手上举分别托日、月,下方左手下垂至膝前,提净瓶,右手于胸前结说法印。座前供有花盘。主尊两侧各立一身胁侍,头梳双垂髻,外罩大袖袍服,内着曳地长裙,脚穿翘头履,双手于胸前持卷轴。上方两侧各绘3个观音救难的画面,分别是被雷暴、蛇蝎、狮子、盗贼、火坑、官兵等伤害的场景。观音下方是相对而跪的两身男供养人像和一身女供养人像。藏经洞所出绢画中,二臂或四臂的半跏趺坐观世音菩萨造像还有编号Stein painting 28.Ch.xx.005(大顺三年,892年)[9]彩色图版26,Stein painting 52.Ch.00167(开宝四年,972年)[11] 彩色图版26,Stein painting 54.

Ch.lvii.004(太平兴国八年,983年)[11]彩色图版27,MG.17695(显德二年,955年)[12],EO.3321[12]彩色图版69等,另外还有观世音菩萨像版画Stein painting

267.Ch.00422[11]Fig.162。这些半跏趺坐观世音菩萨像均为下身着长裙的形象,没有身着田相袈裟的形象。

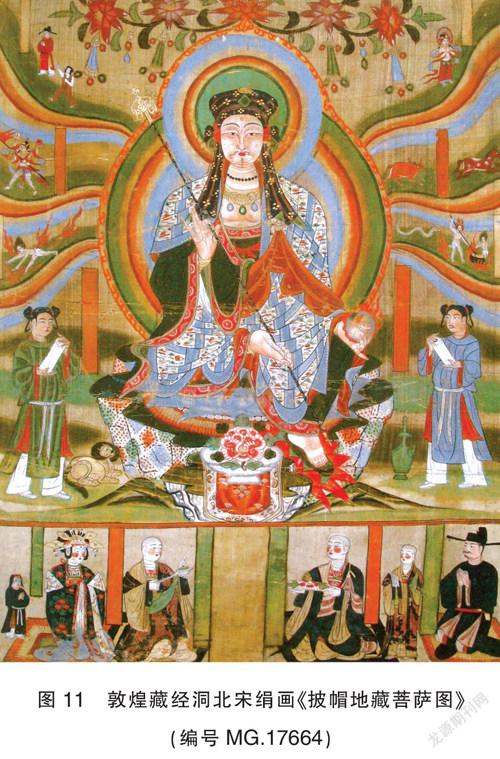

在敦煌石窟绘画中,身着山水田相袈裟,姿势为半跏趺坐,而且作为一铺造像主尊居中端坐的造像很可能都是地藏菩萨像。地藏的造像大致可分作比丘形和菩萨形,其中比丘形还可分光头的普通僧人形和披帽僧人形两种,每种有手结印契和持物二类,持物类多为执锡杖、托宝珠,少数持莲花或其他物品[13-15]。 比丘形地藏像均身着袈裟,披帽僧人形的地藏像有不少身着山水田相袈裟,或立或坐,坐姿有结跏趺坐也有半跏趺坐。敦煌藏经洞所出地藏菩萨像版画Stein painting 260.P.8上的地藏的形象为光头[11]Fig.157,身着袒右袈裟,半跏趺坐。法国人伯希和所获藏经洞所出北宋绢画《披帽地藏菩萨图》(编号MG.17664)[10]彩色图版60的画面为(图11):地藏菩萨居中坐于石台上,顶有华盖,身后有圆形头光与身光,头裹风帽,颈戴项圈,身着山水田相袈裟,袈裟的衣角系挂在左胸前,右腿平放,左腿下垂,跣足,左脚踏于莲花上,左手于左膝前持火焰宝珠,右手于胸前持锡杖,身光两侧各放射出三道光芒,分别画出天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱共六道轮回。地藏身前供花盘,石台左侧地面置一净瓶,石台右侧地上卧一狮子,地藏左右两侧各立一胁侍,均头梳双丫髻,外着圆领袍衫,内衫垂至膝部,下身着长裤,脚穿麻鞋。地藏菩萨像下方绘供养僧人和世俗男女及儿童等供养人像一行。类似作为主尊半跏趺坐,身着山水田相袈裟的地藏像在敦煌屡见不鲜,尤其是在敦煌的地藏十王图像之中[16-17]。例如藏经洞所出绢画中编号Stein painting 19.Ch.lviii.003(北宋建隆四年,963年)的《地藏菩萨图》[11]彩色图版22,Stein painting 19.Ch.lxi.009、Stein painting 23.Ch.0021[11]彩色图版23、24、MG.17793、MG.17795、MG.17662(太平兴国八年,983年)、MG.17794[10]彩色图版61、62、63、67等《地藏十王图》中的地藏菩萨均为这种形象。关于这方面的研究成果不少,在此不再赘言。

总之,我们认为莫高窟第491窟窟内主尊塑像的尊格很可能是地藏菩萨。

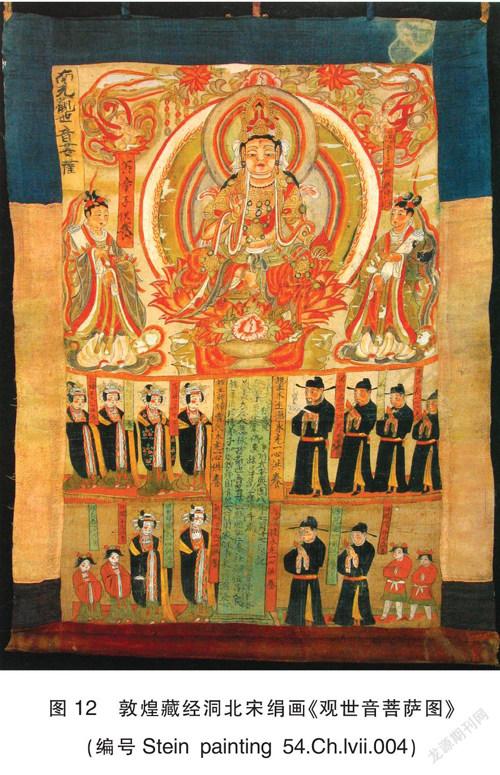

三 莫高窟第491窟胁侍塑像的尊格

在敦煌壁画和藏经洞所出的绘画作品中,我们注意到不少观世音菩萨或者地藏菩萨为主尊的造像,在主尊两侧各立有一身胁侍,多数头梳双丫髻或双垂髻,身着大袖袍服,手持卷轴。斯坦因所获一幅北宋太平兴国八年(983)的《观世音菩萨图》绢画(编号Stein painting 54.Ch.lvii.004)[11]彩色图版27,在半跏趺坐的主尊观世音菩萨左右两侧各侍立一身胁侍,均头梳双丫髻,发髻上插花,内着窄袖素纱中单,外罩大袖袍服,肘部饰羽袖,下身着曳地长裙,脚穿翘头履,双手怀抱书卷,观世音右侧胁侍榜题作:“善童子供养”,左侧胁侍榜题作:“恶童子供养时”(图12)。印度国立博物馆藏斯坦因所获一幅《观世音菩萨图》纸画(编号Stein painting 415.Ch.i.0017)[18],主尊观世音菩萨三头六臂,左右两侧各侍立一身胁侍,均头梳双垂髻,发髻上插花,内着窄袖素纱中单,外罩大袖袍服,袖肘处及裙摆边缘有羽状装饰,腰系长带,下身着曳地长裙,脚穿翘头履,双手展开书卷,左胁侍肩部饰云肩。伯希和所获一幅10世纪的《观世音菩萨图》纸画(编号MG.17674)[12]彩色图版85,主尊九面六臂观世音菩萨站立,左右两侧各侍立一身胁侍,均头梳双垂髻,发髻上饰金钿,内着窄袖内衣,外罩大袖袍服,下身着曳地长裙,脚穿云头履,手持或抱一捆书卷,观世音右侧胁侍榜题作:“南无善童子”,左侧胁侍榜题作:“南无恶童子”(图13)。D26321E0-FF9B-4308-AAEA-BD493F5704E9

善、恶两童子,除了作为主尊观世音菩萨的胁侍出现以外,也广泛地出现在地藏菩萨以及地藏十王等造像之中,作为主尊地藏菩萨或者十王的胁侍出现,如上文提到的藏经洞所出北宋绢画《披帽地藏菩萨图》(编号MG.17664)的主尊地藏左右两侧的胁侍应该就是善、恶两童子。他们的职责就是记录人们的善恶行为和功德等,以便作为人去世后进行审判的依据。成都府大圣慈恩寺沙门藏川述《佛说地藏菩萨发心因缘十王经》中提到:“双童子形状偈曰:证明善童子,时不离如影,低耳闻修善,无不记微善;证明恶童子,如响应声体,留目见造恶,无不录小恶。”[19]《佛说延命地藏菩萨经》是伪托不空三藏奉诏译的一部重要地藏经典,不载于大藏经,但在民间流传较广,经中提到延命地藏菩萨“时二童子侍立左右。一名掌善,在左,白色,持白莲华,调御法性;一名掌恶,在右,赤色,持金刚杵,降伏无明。”

敦煌藏经洞所出《佛说阎罗王授记四众预修生七往生净土经》,简称《佛说十王经》(有图有赞有文本)或《阎罗王授记经》(纯文本),也署名为成都府大圣慈恩寺沙门藏川述。此经是关于冥界十王及十王信仰的伪经,与中国民间地狱观念有着非常密切的关系,撰成于唐五代时期。由于此经在疑伪经中颇具代表性,前贤研究成果较多,兹不详列。截至目前,藏于世界各地的敦煌文献图本、汉文写本《佛说十王经》与《阎罗王授记经》已发现50件(不包括P.3304V,因其为榜题写本),缀合后为38件[17]。敦煌《佛说十王经》与《阎罗王授记经》的经文中都记载了善恶童子,例如伯希和所获P.2003《佛说十王经》(10世纪)中就提到佛教信徒们预修生七斋所得功德,经“善恶童子奏上天曹,地府(冥)官等记在名案”,身死之后即可不用受苦,配生快乐之处。经文中又记载亡人去世后,每一七经一王审判,从一七到七七,百日、一年、三年共过十王,“第四七日过五官王”时赞文中提到“五官业秤向空悬,左右双童业簿全”,这里的左右双童应该就是指善恶童子。我们注意到《佛说十王经》的插图彩画中十王的两侧经常出现善恶童子,敦煌壁画和藏经洞所出绘画地藏十王图像中也是这样的情况,P.2003中关于过五官王的插图中也绘出了赞文提到的业秤和善恶童子、判官等人物,善恶童子和判官抱着记录善恶、功德的案卷。善恶童子的形象为头梳双丫髻或双垂髻,着大袖长袍,下身着长裙,脚穿翘头履(图14)。又如斯坦因所获10世纪《地藏十王图画卷》(编号Stein painting 80.Ch.cii.001)的画面中,十王两侧也都侍立有善恶童子。敦煌石窟现存最早的地藏十王图像位于莫高窟晚唐第8窟内,画面中在地藏菩萨的两侧已经出现了善恶童子,为头梳双垂髻,着大袖袍服,怀抱案卷的形象[16](图15)。

敦煌藏经洞所出9—10世纪《观音经》卷子P.4513+2010与《观音经》册子S.6983、S.5642等文书上部的彩绘插图中,在绘制经文中提到的童男童女身的画面时,均将童男绘作头梳双丫髻,身着圆领袍服,腰部系带的形象,将童女绘作头梳双丫髻,身着大袖襦裙,肩披帛带的形象,可见童子像包括了童男像与童女像。敦煌绘画中善、恶童子像,有的绘成童男像,也有的绘成童女像。莫高窟第491窟的胁侍塑像很可能是表现为童女形象的童子像。

总之,我们认为莫高窟第491窟窟内胁侍塑像很可能为善、恶童子。根据Stein painting 54. Ch.lvii. 004和MG. 17674等敦煌绢画提示的榜题文字,一般在观世音菩萨或地藏菩萨右手一侧为善童子,左手一侧为恶童子,分别记录人们修善和造恶的行为。这与上引《佛说延命地藏菩萨经》的相关记载并不一致。根据敦煌相关造像中善童子与恶童子的位置,我们认为第491窟窟内北侧的左胁侍塑像可能为恶童子,南侧的右胁侍塑像可能为善童子。

四 莫高窟第491窟壁画的造像题材

莫高窟第491窟南、西、北三壁所存壁画多漫漶不清。发掘时约略可以辨识出西壁为一铺三尊画像,中间主尊残存佛座,两侧胁侍现在看来应该是善恶童子像。结合窟内地藏和善恶童子的塑像组合形式来看,西壁壁画中的造像组合形式可能是地藏菩萨及善恶童子或者观世音菩萨及善恶童子。如果是观世音菩萨及善恶童子的画像,那么就和地藏菩萨及善恶童子的塑像形成绘塑结合的组合关系。敦煌藏经洞所出10世纪绢画EO.3644画面中,在十王的上方绘对坐的六臂十一面观世音菩萨和披风帽地藏菩萨,麻布画EO.1173的上部绘千手千眼观世音菩萨图,下部绘地藏十王图[10]彩色图版64、65,敦煌藏经洞所出10世纪卷子Stein painting 78.Ch.00404前部并列绘六臂观世音菩萨坐像和地藏十王图(画面中地藏与十王右侧有一身头戴展角幞头,身着圆领袍服,双手怀抱案卷者,旁有“善童子一心供养”的榜题,但根据人物形象,此人身份当为地府判官而非善恶童子),后部书写《佛说阎罗王授记四众预修生七往生净土经》经文[11]彩色图版62,Fig.91,这些实例说明观世音菩萨造像与地藏菩萨造像可以形成组合关系。

莫高窟第491窟南壁和北壁分别绘制两身立姿菩萨像。敦煌藏经洞所出的插图本《佛说十王经》中专门提到了听佛说法的六身菩萨,分别是“地藏菩萨、龙树菩萨、救苦观世音菩萨、常悲菩萨、陀罗尼菩萨、金刚藏菩萨”(图16),画面中除了持锡杖,披风帽,着山水田相袈裟的地藏菩萨和持杨柳枝的观世音菩萨以外,还有四身有名号的菩萨。第491窟南壁和北壁绘制的侍立菩萨属于胁侍菩萨,是否就是敦煌《佛说十王经》经文中提到的除了地藏菩萨和观世音菩萨以外的龙树菩萨、常悲菩萨、陀罗尼菩萨、金刚藏菩萨呢?我们认为可备一说。

五 莫高窟第491窟反映北宋至

西夏时期的地藏信仰

一般认为莫高窟第491窟是西夏时期开凿的,大约相当于西夏中、晚期。由于敦煌北宋至西夏时期洞窟分期断代问题存在较大的争议,目前尚无定论。根据学者们的研究,北宋至西夏时期敦煌仍然流行地藏信仰及其造像,敦煌石窟中也保留有不少造像遗存[15]。莫高窟北区石窟考古发掘时,3个洞窟出土了共8纸活字版西夏文《地藏菩萨本愿经》残页,属于海内孤本,反映了西夏时期的地藏菩萨信仰[20-21]。莫高窟第491窟及其塑像与壁画应该是反映敦煌北宋至西夏时期地藏信仰的重要实例。需要强调的是,敦煌石窟壁畫和藏经洞所出绢画、纸画和麻布画等艺术品中发现了大量绘画形式的地藏菩萨造像,但是作为塑像遗存,莫高窟第491窟地藏菩萨塑像尚是目前敦煌石窟中发现的唯一实例。第491窟地藏菩萨塑像是作为此窟主尊造像出现的,可见这个洞窟虽然是一个小龛,却是以地藏信仰为主题的洞窟。这样以地藏菩萨为主题的窟龛,在敦煌石窟也是首次发现。D26321E0-FF9B-4308-AAEA-BD493F5704E9

综上所述,我们认为莫高窟第491窟主尊塑像的尊格可能是地藏菩萨,主尊塑像两侧胁侍塑像可能是善童子和恶童子,反映了敦煌北宋至西夏时期的地藏信仰。

参考文献:

[1]敦煌文物研究所. 敦煌莫高窟窟前建筑遗址发掘简记[J].文物,1978(12):47-56.

[2]潘玉闪,马世长. 莫高窟窟前殿堂遗址[M]. 北京:文物出版社,1985:102-107.

[3]敦煌文物研究所.敦煌彩塑[M]. 北京:文物出版社,1978,图版85.

[4]敦煌文物研究所. 敦煌的艺术宝藏[M]. 北京:文物出版社,香港:生活·读书·新知三联书店香港分店,1980,图版84.

[5]樊锦诗. 世界文化遗产·敦煌石窟[M]. 北京:中国旅游出版社,2004:119.

[6]季羡林. 敦煌学大辞典[M]. 上海:上海辞书出版社,1998:79,彩版14.

[7]敦煌文物研究所. 敦煌莫高窟内容总录[M]. 北京:文物出版社,1982:176.

[8]敦煌研究院. 敦煌石窟内容总录[M]. 北京:文物出版社,1996:194.

[9]大英博物馆.西域美术(大英博物馆スタイン·コレクション):第1卷[M]. 东京:讲谈社,1982,彩色图版54.

[10]ジャン·フランソワ·ジャリージュ,秋山光和. 西域美術(ギメ美術館ペリオ·コレクション):第2卷[M].东京:讲谈社,1995,彩色图版3、5、6.

[11]大英博物馆.西域美术(大英博物馆スタイン·コレクション):第2卷[M]. 东京:讲谈社,1982,彩色图版21.

[12]ジャン·フランソワ·ジャリージュ,秋山光和. 西域美術(ギメ美術館ペリオ·コレクション):第1卷[M]. 东京:讲谈社,1994:彩色图版51.

[13]罗华庆. 敦煌地藏图像和“地藏十王厅”研究[J]. 敦煌研究,1993(2):5-14.

[14]王惠民.唐前期敦煌地藏图像考察[J]. 敦煌研究,2005(3):18-25.

[15]王惠民. 中唐以后敦煌地藏图像考察[J]. 敦煌研究,2007(1):24-33.

[16]郭俊叶. 敦煌晚唐“地藏十王”图像补说[J]. 华夏考古,2011(4):116-119,130.

[17]张小刚,郭俊叶. 敦煌“地藏十王”经像拾遗[J]. 敦煌吐鲁番研究,2015(15):95-109.

[18]Lokesh Chandra(洛克什·钱德拉),Nirmala Sharma.Buddhist paintings of Tun-Huang in the national museum,New Delhi(新德里国家博物馆藏敦煌佛教绘画)[M]. New Delhi,India:Niyogi Books,2012:165,彩色图版53.

[19]藏川. 佛说地藏菩萨发心因缘十王经[M]//卍新纂续藏经:第1册. 东京:株式会社国书刊行会:1975:405.

[20]史金波. 敦煌莫高窟北区出土西夏文文献初探[J]. 敦煌研究,2000(3):1-16.

[21]张总. 地藏信仰研究[M]. 北京:宗教文化出版社,2002:101-107.

收稿日期:2021-11-13

基金项目:2020年度国家社会科学基金一般项目《莫高窟南区崖面遗迹考古报告整理与研究》(20BKG023)

作者簡介:张小刚(1977- ),男,湖北省武汉市人,历史学博士,敦煌研究院考古研究所所长、研究馆员,主要从事石窟考古与佛教美术史研究。D26321E0-FF9B-4308-AAEA-BD493F5704E9