清盛期京城西郊皇家园林空间文化遗产的真实性

2022-06-27崔山

摘要:清盛期京城西郊皇家园林是康、乾二帝通力创作的一座完整的皇家园林。康熙帝营造西郊第一座完整的皇家园林畅春园,是为了满足其阅武骑射、观耕格物、尊佛敬道、修身行孝和居园理政的五大治国功能要求。可推定康熙朝畅春园是由畅春园居园、西花园、西厂三个区域组成,占地达5千亩,而西花园又包括西花园居园、圣化寺和御稻田。乾隆帝全盘继承皇祖康熙帝治国造园思想,扩大并完善了康熙时期的京城西郊皇家园林,至乾隆中期,京西皇家园林形成了一个无缝衔接的整体,占地超过京城:东起京城连畅春园之御道,西至香山静宜园、健锐营,北沿清河、圆明园护军营、十方普觉寺,南沿长河与南旱河之间地带达京城西城垣,畅春园、圆明园、长春园、熙春园、绮春园、春熙院、清漪园、静明园、静宜园、泉宗庙、乐善园等诸多居园,均以园中园的形式并存于乾隆朝京城西郊皇家园林之中。因而判断清朝盛期的皇家造园实绩,宜避免囿于传统私家园林的“园墙”之见,而应移情于多民族、多语言的泱泱大国之圣王君临天下的视角。

关键词:园林空间文化遗产;清盛期;京城西郊皇家园林;康熙帝造园思想;畅春园

清康熙帝正式亲政(康熙八年,1669年)以后,逐步树立了以“中和”“实学”为特征的皇家造园思想,即皇家园林在功能上应满足阅武骑射技勇、农耕格物致知、尊佛道怀蒙藏、孝太后教皇子、居林苑理政务的全面要求。他最早通盤策划了清北京城西郊皇家园林的总体布局,其中就包括把营造畅春园纳入西郊皇家园林的大规划之中。经过半个多世纪的经营,于其孙辈乾隆帝手中达到完美。从而使清盛期京城西郊皇家宫苑登上了中国古典造园的终极巅峰,构成了中国古典社会的最后盛世标志之一,影响延续至今,其真实性对中国首都北京城的未来规划建设仍具有重要的历史参照价值。

一、清盛期京城西郊皇家园林研究综述

对北京西郊古典园林群空间文化遗产的研究,初期阶段以现状颐和园等少数遗存的皇家园林实物,或者以造园图像资料保存相对完整的圆明园等为研究对象和研究重点内容,曾取得了丰硕的学术成果。伴随互联网时代的到来,对于绝大多数已

经荡然无存同时又欠缺图像信息的园林遗址,不同

学者由于关注点的差别所得出的结论出现了彼此矛盾的现象,研究成果依旧存在着不确定性,比如清代第一座独立营造的完整的皇家园林畅春园的范围,畅春园“北新花园”所指,康熙帝皇太后宫“澹泊为德”是否在畅春园内,蒙养斋在畅春园何处,镜峰和谦尊堂指的是畅春园哪里,圆明园的始建年代,清京城西郊皇家园林的通盘策划之依据,等等。

当代全面通俗研究清京城西郊园林历史文化遗产的当属张宝章《三山五园新探》(2014)[1],书中认为畅春园占地800亩,西花园是畅春园附园,畅春园“北新花园”所指自怡园,圆明园建成时间与张恩荫《略论圆明园的早期形象》(2005)判断一致为康熙四十六年(1707年)[2];李大平、朱诚如在《圆明园营建始因新考》(2009)中称圆明园始建于康熙二十七年(1688年)[3],即畅春园“北新花园”,亦即康熙帝皇太后宫“澹泊为德”,不计福海一区则园林总面积达1000亩之多;何瑜《圆明园始建之年考辨》(2020)认为“北新花园”属畅春园附园,康熙后期更名彩霞园,而澹泊为德、镜峰、谦尊堂均在西花园的康熙帝皇太后宫,圆明园建园时间应遵循清乾隆《钦定日下旧闻考》记载的康熙四十八年(1709年)[4],在圆明园后湖东南角一带,占地150亩;杨菁《乾隆时期北京万泉河上游皇家园林形成与发展概述》(2020)联系自然地理条件,将万泉河上游作为一个体系进行讨论,从而反观乾隆盛期京城西郊皇家园林与当初康熙帝造园思想的内在联系[5];贾珺《中国皇家园林》(2013)主要依据康、乾造园事例总结出中国皇家园林的文化主题:治世安邦、田园村舍、昆蓬仙境、神佛世界和写仿天下[6];朱强等《今日宜逛园》(2019)提出清代京城西郊庞大的皇家园林群是否像北京城一样具备通盘规划的问题[7]。

园林历史学界对于清康、乾时期皇家园林空间规模的一般认知,大体存在着四种情况:一是建立在对君主“居园”的认知基础之上;二是根据皇家园林的墙垣围合与否,比如南苑、避暑山庄就有清晰的园墙及其数座城门,自然被看作是两座独立的皇家园林;三是根据皇家园林的比邻与否,圆明园就包含了紧邻的圆明园、长春园、熙春园、绮春园、春熙院等所谓的“圆明五园”,或包含圆明园、长春园、绮春园等“圆明三园”,虽然它们之间都有各自的园墙分隔,但由于零距离接触且功能统一,所以被看作是一座皇家园林;四是根据有否人工营造干预,如未框在皇家园墙内的农田,是耕作而非工程,因此不属于皇家园林范畴。以上观点与清朝末年皇家园林的情形是相匹配的,但以此判定清盛期康、乾时代的京城西郊皇家园林空间规模,则与康、乾造园思想大相径庭。

二、清盛期康熙朝京城西郊皇家园林

在清康熙朝(1662—1722年)以前历史上的北京城西部郊野,曾留下了北辽(1122年)一陵(北辽宣宗永安陵),金代(1115—1234年)二寺(香山寺、玉泉山),元代(1206—1368年)一墓(耶律楚材墓)二寺(甘露寺、护圣寺)八景(香山八景),明代(1368—1644年)五寺(永安寺、玉华寺、洪光寺、圆静寺、于公寺)三园(来青轩、清华园、勺园),清代顺治朝(1644—1661年)一园(澄心园)。至清康熙帝亲政之前的500多年里,北京西郊皇家园林与寺庙的分布并没有形成一个整体。

康熙帝亲政以后,有计划地对京城西郊进行统一的皇家园林空间布局。康熙一朝建成了近20座有墙垣围合的皇家御苑、功臣亲王皇子扈跸的赐园,还有近10座寺、庵、庙、观。年轻的康熙帝效仿乃父顺治帝驻跸京城西郊玉泉山,他接受了中原儒道王朝居园理政的传统,至迟于康熙十四年(1675年)闰五月初六日以后,幸玉泉山观禾、驻跸、听政;十六年(1677年)建造了香山行宫;二十三年(1684年)首次南巡返京后,在京城西北郊耗时5年,营造了清代第一座完整的包括武场、农田和寺观庙堂的皇家园林——畅春园,从此确立了他的“中国古典园林最后一个高潮的奠基者和推动者”[8]的地位。

从康熙朝记录的文献上看,康熙朝的畅春园是由三大区域(五个功能区)构成的一座大型综合的皇家园林,分别是畅春园居园、西花园、西厂,而西花园又包括西花园居园、御稻田和圣化寺。康熙朝畅春园全园占地达5千亩,而不是数十年以后乾隆朝畅春园(居园)的600亩。至康熙二十六年(1687年),康熙帝从玉泉山首次移驻畅春园,从此畅春园开始了它的康熙朝历史:康熙帝在畅春园居园听政;诣畅春园西花园皇太后宫“澹泊为德”问安;令皇太子于畅春园居园无逸斋读书;召法国传教士张诚(Jean Francois Gerbillon)到畅春园居园清溪书屋讲授几何学;御畅春园西花园含淳堂朝正外藩等宴;赐食大学士陈廷敬等人于畅春园居园韵松轩;御畅春园内西厂阅试武举骑射技勇;立畅春园蒙养斋修纂律吕算法;增建畅春园最大殿“九经三事”;接见罗马教廷特使于清溪书屋;直至康熙六十一年(1722年)十一月十三日卒于清溪书屋。

三、康熙帝在畅春园开工前的营造经验

规划清朝首座独立营造的皇家园林畅春园之前,康熙帝已经在清帝国域内积累了皇家园林的建置经验,为他营造畅春园、布局京城西郊皇家园林及形成皇家造园思想奠定了深厚的基础。

康熙八年(1669年),16岁的康熙帝真正亲政,正月十四日即命修乾清宫、交泰殿,二月八日疏浚京师护城河,十月九日重修卢沟桥,十一月二十七日立御制文石碑,十一月二十三日修造太和殿、乾清宮告成,十一月至十二月命欧洲传教士南怀仁(Ferdinand Verbiest)以西法绞架滑车数具自房山拉运青白石水盘、龟趺、碑身过卢沟桥至孝陵大碑楼工地;康熙十年(1671年)十一月十四日,康熙帝再命南怀仁以十六轮运石练车拉孝陵大石牌坊、擎天柱用石料过卢沟桥;康熙十一年(1672年),修贡院号房,孝陵全工告竣,闰七月重修紫禁城三大殿、后崇楼、太和殿斜廊平廊、保和殿斜廊平廊及围房,十一月三十日建南苑行宫;康熙十二年(1673年),正月进行南苑大阅,重修交泰殿、坤宁宫及景和龙福二门,三月初五日修葺宫殿损坏之楹柱;康熙十三年(1674年),康熙帝命南怀仁设计督造观象台新仪器告成;康熙十五年(1676年)二月初十日,康熙帝命清景陵仁孝皇后地宫开工;康熙十六年(1677年),建香山行宫,南苑大阅;康熙十七年(1678年),康熙帝曾以七言绝句《内苑》首次表达皇家园林对于君王修身、治国的意义,当年在京城修孔庙成;康熙十八年(1679年),康熙帝命修葺京城西郊东区明皇亲李伟别墅“清华园”废址,在紫禁城内建毓庆宫作为太子宫;康熙十九年(1680年),改造南海淑清院建流杯亭,扩建玉泉山澄心园,修葺南海瀛台,建瀛台门楼假山及宛转桥等,二月进行南苑大阅;康熙二十年(1681年),正月疏浚通州运河,二月景陵完工,兴修北海白塔,这年修葺南海瀛台完竣,重建黑龙潭神庙,修建康亲王爱新觉罗·杰书私人宅第乐善园;康熙二十一年(1682年),建长春宫、启祥宫、咸福宫,依旧制重建文华殿,建澄心园城关、玉泉新闸;康熙二十三年(1684年),定天坛望灯杆木丈尺。

在京城之外,康熙帝于康熙十年(1671年)、二十一年(1682年)两次东巡盛京祭祖谒陵,骑射于辽阔无垠的东北围场。这期间,康熙帝在辽东于康熙三年(1664年)建置开原城、铁岭城、宁远城;康熙十四年(1675年)建锦州城;康熙十五年(1676年)建置义州城;康熙十九年(1680年)建置广宁城;康熙二十年(1681年)建置宁海城(金州)。又在柳条边外于康熙五年(1666年)修筑宁古塔新城;康熙十二年(1673年)修筑吉林城;康熙二十三年(1684年)修筑谖珲城、黑龙江城和布特哈城,沿黑龙江两岸建置卡伦(哨所)。从康熙十六年(1677年)起,康熙帝着手汉族地区的河务,他视察河运,亲自查看水情;康熙二十年(1681年),康熙帝在距北京七百里,地处昭乌达盟、卓索图盟、锡林郭勒盟和查哈尔蒙古东四旗接壤之地的蒙古部落中,筹建占地广阔的木兰围场;同年于京师密云县东外一里开启了北巡塞外的第一座行宫园林刘家庄行宫。

四、康熙帝治国造园思想决定清盛期皇家园林规模与形式

在康熙二十三年至二十六年(1684—1687年)的畅春园建造过程中,康熙帝的治国造园思想已趋于成熟。康熙帝作为带领清帝国走向完整与强盛的君主,他心目中的家园就是全部的国土,他所解读的园居场所已非私家墙垣围合之隅。“康熙帝倡导造园,是与他的修身、治国分不开的”[9]。纵观康熙帝一生的思想与行为,可以肯定的是,一切都以治国为中心。皇家造园对于康熙帝而言,只是在他治国大道上的一种实践形式。

第一,康熙帝强调“首崇满洲”。他继承努尔哈赤、皇太极的强军思想,提倡军人“国语骑射”的满洲意识与军事技能,如此才是大清帝国的长远之计,也是根本的治国方针。康熙帝在位期间更是勤于行围骑射,他的行围射获牲兽数量惊人,以亲身实践率行骑射之祖制。康熙帝命人修缮和新建的宫廷园林、离宫别苑、行宫围场等数量庞大的皇家园林里,都必须包含或者以清语骑射功能布局为主。康熙帝从未间断地举办南苑大阅、京城三海紫光阁大阅、畅春园西厂阅武、白洋淀水军会师、玉泉山阅兵,并在东北建盛京、吉林和黑龙江三大围场,木兰秋狝形成定制,避暑山庄骑射、马戏、摔跤等军事竞赛频繁。基于满族骑射的传统,在皇家园林里驯养动物,也是康熙帝造园的一大特色。康熙朝每每在皇城西苑紫光阁科试武进士,康熙帝都亲临阅视,他有时还亲自射靶,以示重视。在康熙朝,即使是宫廷园林,也不能缺失军事演练的功能内容。更不用说南苑、木兰、盛京、吉林和黑龙江五大围场了,完全就是为围猎骑射而设置的超大规模的皇家园林。即便康熙帝南巡江宁时,亦把阅武作为重要的观摩活动。

第二,康熙帝格外关心农事,重视农业生产,生怕粮食不足而殃及清帝国初期脆弱的经济和政局,认为农桑是为王者治理国家的大计。康熙帝南巡时注意南方的物种生长特点,而且他大多有亲身的体验,比起习以为常的当地人,他知道得甚至更为详尽。康熙帝自我总结说过:“朕自幼喜观稼穑。所得各方五谷、菜蔬之种,必种之,以观其收获。诚欲广布于民生,或有裨益也”[10]。康熙帝抱有朱子理学的“格物致知”世界观,提倡科学种田。他身体力行,耕耘劳动,培育出高产作物,在皇家园林里从事种植试验,利用清皇家园林之丰泽园、畅春园、静明园、避暑山庄的空间开垦稻谷和园艺试验田,从而使其皇家园林的功能大为扩展。

第三,康熙帝继承并发挥了祖父皇太极“满、蒙、汉一体”的国家观。他坚决废长城而不用,视长城内外为一家。同时尊崇喇嘛、汉儒、萨满与西学,“一国多制”的架构在他的脑海里浮现并完美地整合。康熙帝毅然反对中原历史上“华夷之辨”的狭隘思维,坚持“中华大一统”方针,标志着君主专制的中国在十七世纪末“统一”思想的正式形成。康熙帝宣扬多民族、多信仰的治国思想,在整个康熙朝的多元政治、文化背景下,国土空间成批次营造,特别是皇家园林陆续扩大数量和规模。佛学喇嘛教、儒家理学与萨满习俗分治并存,互相良性作用于“皇家园林”这个神奇的事物,并在其中组成了信仰活动的诸多有形有声的要素。使得皇家园林成为国家、民族文化传承的载体,亦是文化活动的载体、科学活动的载体、国家军政活动的载体,已非宋明以降区区园冶造景赏玩之物。清初皇家园林依靠丰富的空间与时光化解了似乎无法调和的信仰危机与民族矛盾,容纳了中华盛世的百余年昌盛。随着康熙帝统治的国度变得一年比一年稳固充裕,承接多元文化的皇家园林数量渐增,规模不断扩大,功能类型越来越丰富。康熙帝治国的多元文化心理,在他执政的初期、中期和后期营造的畅春园、木兰围场及其中心行宫避暑山庄等皇家园林里多有体现,或者说康熙朝皇家园林的功能布局满足了清初蒙藏喇嘛教、中原儒家理学与道家思想、满洲清语骑射、西方科学实践的多元文化活动,康熙朝的皇家园林已然成为多族群诸文化“乂和”的场所。

第四,儒家“孝”“慈”“仁”思想被康熙帝全盘吸收并传扬。“孝道”是康熙帝仁政治国的法宝。依靠皇家构筑之载体彰显君主的“大孝”,体现了康熙帝的治国艺术。畅春园居园宫门前举办“千叟宴”以敬各界耆老;修筑宫城内之慈宁宫以欢愉祖母;造避暑山庄“松鹤清越”以祝寿嫡母;赐建萼辉园以悌兄长;修缮孝陵以悲父皇;往盛京修宫苑以祭奠先祖。康熙帝虽然没有尽孝亲生母亲的机会,但是他成人后尽大孝于嫡母孝惠章皇太后,履行了孟子的又一句名言“大孝终身慕父母”,为臣民树立了光辉的儒家思想风范。特别是,康熙帝凭借皇家园林的媒介,营造“尽孝”的场所空间,为皇家园林注入了新鲜血液,延长了中国传统皇家园林的寿命。女真人信奉自然之神的萨满教,崇拜自然物,祭祀行为祈福避邪,凝聚着传统氏族的精神。满族家祭是一种普遍的祭祀仪式,代表了神圣的满族祭典。康熙帝一生三次东巡盛京,修缮先祖宫苑遗业,传承皇家祭祀典章,崇尚孝之美德,強化治国纲领。康熙朝十分重视盛京旧宫苑的维护修葺,康熙朝满文《黑图档》中总共有50个年里关于盛京宫殿的营造修缮记录,共有7个年里关于盛京皇陵修缮的记录[11]。在盛京的旧宫苑里,康熙帝将尽孝宗族的祭祀活动典礼化,与汉儒孝道不谋而合,借此宣扬国家一统的思想,把宗法观念输入大清国民的意识里,使多民族的精神信仰冲破血缘宗亲的至酷,赢得中华大地上更广大的信众。

第五,康熙帝坚守儒家简素居园的理念。虽然康熙帝皇家造园的全园规模是中华君主专制社会历史上空前的“大手笔”,但是他的皇家园林之居园却是相对狭小。康熙帝在“居园”方面彰显的是帝王之亲民尺度,并求得简素清虚的心性自由。比如康熙帝之畅春园居园,竟与皇子赐园之熙春园、圆明园体量相当;为木兰围场服务的数十座行宫居园相对也是较小的,它的中心行宫避暑山庄虽以墙垣围合8000亩,但山地和平原就占据了近90%,亦即避暑山庄真正的居园面积仅与畅春园居园相当;至于康熙帝巡幸驻跸之处很多时就是帐篷而已。正如康熙帝自己所描写的畅春园:“茅屋涂茨,略无藻饰,于焉架以桥梁,济以舟楫,间以篱落,周以缭垣”[12]。康熙时代的法国来华耶稣会士白晋(Joachim Bouvet)记述道:“康熙皇帝曾经在北京郊外二法里外造了一座他很喜爱的园囿(畅春园),里面除了他命人开凿的两个大水池和几条河道外,再也没有什么使人感到与一个既富有又强盛的君主所应有的豪华气派相称的东西了”[13]。另一位法国来华传教士张诚神父于1690年(康熙二十九年)记录御苑瀛台:“这里的宫苑确实精致,但却不富丽奢华……部分原因是由于(康熙)皇帝崇尚节俭,不为私欲而擅加公众开支”[14]。次日张诚神父又被宣召进入畅春园康熙帝寝宫,他又记录道:“那里既不富丽也不堂皇……我们在那里见到的一切陈设都很朴素”[15]。

五、康熙帝治国造园思想下的畅春园与京城西郊皇家园林规划

康熙帝的治国理念决定了他的皇家造园思想。结合清史文献的原初记述,可以想见京城西郊一座统一的皇家园林大格局在康熙帝的胸中形成:西起香山,东达海甸,北倚北旱河,南抵长河。它要承担康熙帝赋予的五大大功能需求:一是营造开阔的山林空间,满足皇帝阅试武举,展示官兵的骑射技勇,保持国家军队的战斗力;二是开辟广袤的耕作田地,满足皇室与京城官民的食品供给,尤其必须有康熙帝试种御稻米、格物花木的场所,保证和夯实国家的经济基础;三是安置寺宇宗祠,满足蒙、藏、汉、回等多民族信仰,共享皇家园林山水,实现一国多制、民族和睦共处的成效;四是完善尽孝情境,在其中的每一个早晨都要前往皇太后宫问安,时常扶辇陪伴太皇太后、皇太后赏景看花,让君主做臣民孝道的楷模尽显于皇家园林;第五才是皇帝的理政居园,召见外藩,与臣议事、编撰典籍、修身怡情等。

康熙帝皇家园林的五大使用功能也是非常实用的,其中蕴涵着一国之君的实学治国理念。回望康熙帝营造的畅春园,其中1800亩的西厂用于康熙帝阅试武举骑射技勇,两千余亩的御稻田反映了实学皇帝格物致知并与庄村民人一体的精神,300亩的圣化寺集中彰显了对蒙、藏及外藩的关爱,在畅春园每日必诣皇太后宫之举是万民孝道的典范,600亩的畅春园居园记录了清初拨乱反正、民族共和、帝国统一、东西互鉴的历史。

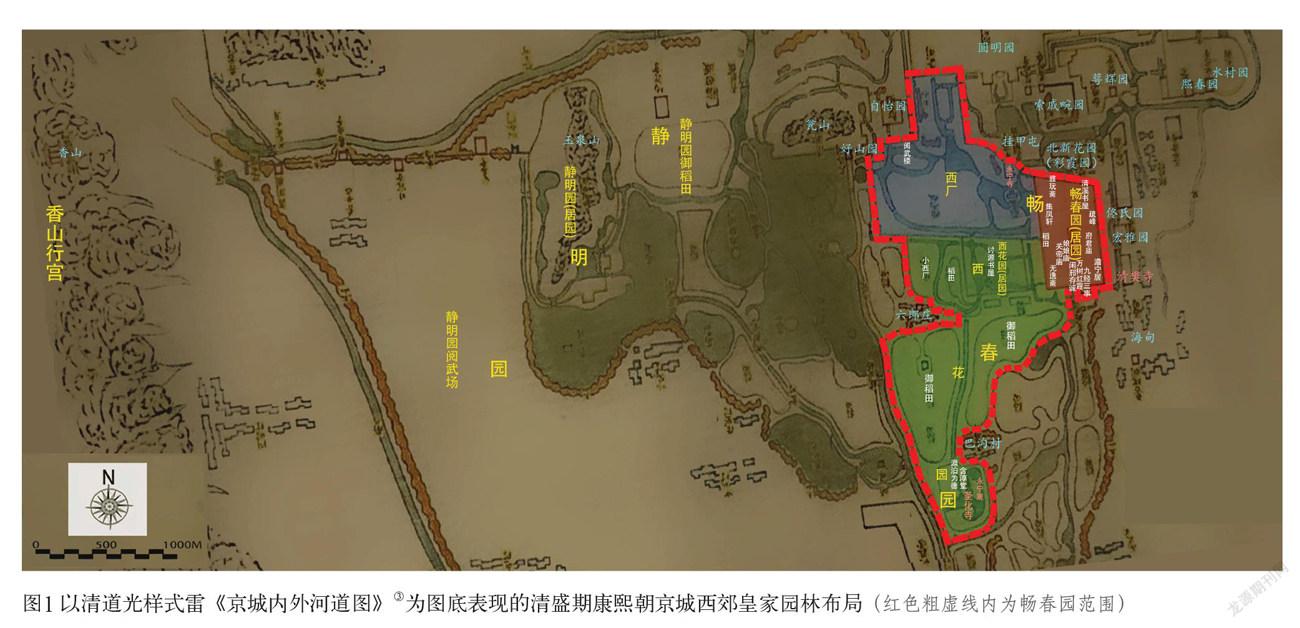

以康熙帝治国造园思想看待他营造的皇家园林规模,将避免囿于私家花园的“园墙”藩篱,也不至于失之圣王追求的尺度。合乎康熙帝造园思想的畅春园应由畅春园居园、西厂和西花园三大区域构成,而西花园又由西花园居园、圣化寺和其间的御稻田三部分组成(图1、2)。康熙帝心目中的京城西郊皇家园林是一个统一的、宏阔的园林空间:西达香山,东接京城。这座圣王尺度的大园林,在半个世纪之后的乾隆时期最终得以实现。

六、依据清史文献证实清盛期康熙朝畅春园规模范围

近代被普遍接受的“畅春园”占地规模一直遵循清乾隆《日下旧闻考》记载畅春园“缭垣一千六十丈有奇”的说法,以及“畅春园内布局分为中路、东路和西路”之说。经考证这一园墙长度指的“是畅春园(居园)与西花园范围”[16],即二者墙垣长度之和,而不是康熙朝的畅春园全园范围。

其一,《康熙起居注》《清圣祖实录》等康熙朝文献中多次出现“畅春园内西厂”“帝御畅春园内西厂,阅试武举骑射技勇”,说明位于畅春园居园以西、西花园以北的区域,属于畅春园。西厂归属畅春园的判断,符合康熙帝首先创造阅武骑射空间的皇家造园思想。西厂及其阅武楼、虎城、马圈等开发之前,康熙帝经常在玉泉山西南至香山的区间举行军演,这一范围作为清京城西郊皇家园林内的演武场又被乾隆帝全部继承并完善。

其二,在康熙朝满文奏折和汉文奏折中,多次出现畅春园的田亩情况。“畅春园雨比城内更大,二更至五更盆倾雨,各处水流如注,田亩浸水甚透”[17]。“畅春园与城周围皆同,得雨二寸余。麦楂地所种粮食正需雨水,仰蒙皇恩,十七、十九日得雨二次,得以保墒”[18]。“畅春园雨比城内略大。谷物长势,高粱二三尺不等,谷子有一尺余,麦粒皆好”[19]。通过奏折中的描述,表明畅春园内有田地种植谷物、高粱和小麦。在畅春园建设之初的康熙二十三年(1684年),康熙帝即命人将畅春园居园以外的稻田由皇家种植,”畅春园内余地及西厂两处稻田一顷六亩,令附近庄头、壮丁每年轮种”[20]。从清道光朝留下的《京城内外河道图》中御稻田的田块关系,分析康熙朝畅春园应包含了六郎庄、巴沟村所辖的稻田。

其三,乾隆时期《钦定四库全书·史部·钦定日下旧闻考·卷七十八至八十·国朝苑囿·西花园圣化寺》这个最早的描述圣化寺的历史文献,把圣化寺与西花园放在一起编写,言外之意二者属于一体。张宝章根据清康熙朝内务府大臣赫奕的奏折研究得出“圣化寺与西花园是同时建成的,即在康熙二十七年到二十九年(1688—1690年)之间,是由曹寅主持修建的”[21]。而西花园有更多的证据是畅春园的一个区域,康熙五十一年《内务府奏曹寅家人呈报修建西花园工程用银折》(满文奏销档)描述为:“花园内之圣化寺等处”[22]。笔者有理由认为,圣化寺与西花园一样也属于畅春园的一个区域。把圣化寺,畅春园居园的龙王庙、关帝庙、娘娘庙,西厂的永宁寺,以及圣化寺的永寧观,皆归属于畅春园范围,更符合康熙帝一国多制下多信仰的皇家造园思想。

其四,从康熙帝对西郊皇家园林的使用频率上统计,建于畅春园西花园的皇太后宫“澹泊为德”在康熙中期是最为耀眼的,它位于西花园圣化寺内含淳堂后。清《内务府总管董殿邦奏报选择膳茶房地址折》载:“西花园地方潮湿,皇太后原居澹泊为德之宫仍著恭修……皇太后之膳茶房在含淳堂二门外两侧之厢房内,清茶房在含淳堂东面配殿内……再以澹泊为德后之积芳处为清茶房”[23]。康熙三十年至四十二年(1691—1703年)共有12 个年度,都清晰地记载着在正月十四日和十五日,(康熙)“帝御畅春园内含淳堂,以上元节赐朝正外藩等宴”[24]。康熙帝把孝敬嫡母皇太后的宫殿与中元节赐朝政外藩宴的场所放在一块的布局,极大地向全社会宣扬了孝治天下的治国思想。后来西花园的含淳堂改为祭堂,康熙帝继续在畅春园居园万树红霞、九经三事殿举行了与澹泊为德、含淳堂同样的重大国事。

康熙帝皇太后在畅春园内居住过很多殿堂,还有镜峰、谦尊堂、闲邪存诚、九经三事、露华楼、雅玩斋等处。由于现存史料的缺乏,尚有部分不能明确方位,比如镜峰是在西花园,还是在畅春园居园的疏峰?谦尊堂是在西花园,还是在畅春园居园的澹宁居?从《康熙起居注》《清圣祖实录》等原始文献中的上下文是难以辨认的。

其五,关于康熙朝畅春园内居园理政之处,至今尚存在几处模糊不清的地方,如北新花园、蒙养斋等,它们都是清康熙时期文献中经常出现的,对其更接近史实的判断将有利于对畅春园的正确认知。

康熙四十六年(1707年)三月二十日,康熙帝皇三子《胤祉奏请指定建房地折》:“窃于今年正月十八日,臣等奏请在畅春园周围建造房屋,皇父御赐北新花园迤东空地,令臣等建房”[25]。奏折中出现的“北新花园”紧邻畅春园内园北园墙外的区域,即后来更名的彩霞园。何瑜《圆明园始建之年考辨》通过分析清康熙朝翰林院编修陈梦雷(1650—1741年)《乙卯季夏侍皇三子诚郡王读书北园即事三首》,以及乾隆帝谕“诸王园居,惟彩霞园曾经皇祖驻跸”得出“北新花园”不仅是彩霞园的前身,而且还曾是康熙帝教子的御园[26],这一推论是可信的。那么,还可以进一步推定“北新花园”与西花园一样曾经属于过畅春园的一部分。

蒙养斋是中国历史上第一个国家科学院,出版了不少由康熙朝廷组织编纂的科学文化巨著,众多史学家对其高度评价。但它位居畅春园内何处,文献中未曾明确指明。清道光朝有文献“在畅春园奏事东门内蒙养斋”的记载[27]。它或许就是在畅春园内园东路的若干不固定的场所(清史文献中偶有蒙养斋在宫城和避暑山庄的记载),抑或在康熙帝理政使用率最高的澹宁居的后殿。澹宁居前殿是康熙帝理政、选馆和引见之所,意大利传教士、清宫廷画家郎世宁(Giuseppe Castiglione)就是在此第一次见到康熙帝;后殿为康熙帝读书之处,康熙帝与来华耶稣会士曾在此探讨天文地理问题,并演算西方算术和几何题目等。

七、清盛期后期乾隆朝京城西郊皇家园林规模

清盛期后期的乾隆帝一脉相承其祖父康熙帝的造园思想,完全仿照了康熙帝造园的功能。乾隆帝以圆明园正大光明殿为中心,把京城西郊的全部区域当成一座皇家园林去使用。乾隆时期的畅春园成为京城西郊皇家园林一个组成部分之一,原来的畅春园居园与西花园居园用于乾隆帝的皇太后居住,地位上与乾隆帝居住的圆明园一样重要,这一时期的畅春园即是康熙时期的畅春园居园与西花园居园范围,所以才有乾隆《钦定日下旧闻考》“缭垣一千六十丈有奇”的说法。乾隆盛期国库充裕,其在北京城西郊的皇家造园规模已远超康熙朝。东起京城至畅春园之御道,西至香山静宜园、健锐营,北沿清河、圆明园护军营、十方普觉寺,南沿长河与南旱河之间地带达京城城垣,占地已大于京城面积(图3)。

乾隆朝京城西郊皇家园林,首先是要满足乾隆帝阅武骑射的功能,香山健锐营和圆明园以北沿清河驻扎着八旗官兵,仅香山静宜园一带便驻有“3532间营房和68座碉樓”[28],乾隆帝在长河南岸布置了火器营,均属于西郊皇家园林范围;第二,包括10余个村庄万亩田地,悉数归于西郊皇家园林之中,表明乾隆帝重农的治国理念;第三,在西郊皇家园林里的寺观庙堂已有20多座,民族大融合达到中国历史上空前的地步,西洋文化如圆明园大水法等也在这座皇家园林里大放异彩;第四,对“大孝”的诠释已做得尽善尽美,皇太后的园居畅春园占地面积虽比康熙时期缩小到仅局限于畅春园居园与西花园居园范围,但无论是豪华舒适程度,还是政治地位,实则已超越了乾隆帝自己使用的圆明园,此时的畅春园是乾隆帝的精神支柱,也当之无愧是乾隆朝西郊皇家园林的中心;第五,乾隆帝把从紫禁城出西直门,至圆明园勤政殿,从圆明园经畅春园、西花园、清漪园、静明园至静宜园,再到长春园、圣化寺、泉宗庙等的巡游路线的各处景点,都曾作为他居园理政的场所,乾隆帝所使用的这座皇家园林亦是他写仿强大的清帝国全天下的象征。

乾隆帝营造京城西郊皇家园林,基于他建立在康熙帝造园思想的基础上,在体量上进行了大规模的扩张,就世界范围内评价,已达到了他那个时代最完美的程度。他把西郊皇家园林与京城、皇城和宫城进行统一布局,与南苑、西苑遥相呼应;在造园技术方面,他命人统一疏浚京郊水系,把西山、永定河、长河、万泉河、清河,与京城护城河、通惠河,直至大运河通盘联系治理,使得京城西郊不再是分散而彼此隔离的小园子,形成了完整的一座大型皇家园林,正如他统治下的统一的大清帝国一样。这是先前的康熙帝布局但无力也无暇办到的,而乾隆帝使之变成现实。乾隆帝造园思想源于康熙帝造园思想而有所发扬光大,乾隆帝造园是踩在其祖父康熙帝的肩膀上而在形式上臻于完美。

八、结语

1.清盛期初期,清朝第一座独立营造的完整的皇家园林——畅春园,在功能上满足了康熙帝阅武骑射、观耕格物、尊佛敬道、修身行孝、居园理政的全面要求。根据清康熙朝历史文献的明确表述,畅春园占地面积达5千亩,由畅春园居园、西厂、西花园三个区域组成,而西花园又包括西花园居园、圣化寺和御稻田。从康熙帝治国造园思想上分析,康熙帝对京城西郊皇家园林在规划之初就树立了整体观念。先于畅春园使用和建造的玉泉山和香山行宫,是康熙帝对京城西郊皇家园林一体化布局的开端。

2.乾隆帝继承康熙帝治国造园思想,扩大完善了康熙时期的京城西郊皇家园林。至清盛期的顶峰即乾隆中期,京西皇家园林形成了一个无缝衔接的整体,占地超过京城。东起京城连畅春园之御道,西至香山静宜园、健锐营,北沿清河、圆明园护军营、十方普觉寺,南沿长河与南旱河之间地带达京城西城垣。畅春园、西花园、圣化寺分散其间,并与圆明园、长春园、熙春园、绮春园、春熙院、清漪园、静明园、静宜园、泉宗庙、乐善园、倚虹堂等诸多皇家居园,均以园中园的形式并存于乾隆京城西郊皇家园林之中。此时的畅春园指的是康熙时畅春园居园与西花园居园范围,园墙周长约一千六十丈,占地700余亩,为乾隆帝生母孝圣宪皇后居所。

3.判断清朝盛期的皇家造园实绩,避免囿于传统私家园林的“园墙”之见,而应移情于多民族、多语言的泱泱大国之圣王君临天下的视角。把握康熙帝与乾隆帝皇家造园思想之舵,才能更准确地阐明清盛期京城西郊皇家园林空间文化遗产的“大手笔”,才能不再怀疑这片大于京城面积的空间区域不仅“具备一个逋盘的规划”,而且它就曾是康、乾二帝逋力创作的一座完整的皇家园林。清盛期皇家园林已经具备了“城市园林化”与“国家园林化”的规模。

4.关于清朝盛期北京城西郊皇家园林中数量可观的军营、村庄、寺观庙堂,它们是如何在皇家园林里发挥作用的?以及它们个体和群体伴随皇家园林发生、发展的历程怎样?都需要从新的视角去不断挖掘求证。将中国清朝盛期北京西郊皇家园林回放至原初规划的形态,能够客观地认知它的“能主之人”康熙、乾隆爷孙二帝的治国造园理念,特别是康熙帝一以贯之的“中和”“实学”造园思想:强军、重农、包容、孝道、理政与居园。从而同构当今中国之于多元的世界,以都市景观空间形态把“全球命运共同体”之主题呈现于新时代的京城,逐步再现并发展中华历史上曾经真实地存在过的“城市园林”和“国家园林”。

参考文献:

[1]张宝章.三山五园新探[M].北京:中国人民大学出版社,2014.

[2]张恩荫.略论圆明园的早期形象[J].圆明园研究,2005(6):1-12.

[3]李大平,朱诚如.圆明园营建始因新考[J].清史研究,2009(4):97-110.

[4]何瑜.圆明园始建之年考辨[J].清史研究,2020(4):146-156.

[5]杨菁,高原.乾隆时期北京万泉河上游皇家园林形成与发展述略[J].建筑史,2020(1):124-136.

[6]贾珺.中国皇家园林[M].北京:清华大学出版社,2013:303-336.

[7]朱强,王钰,贾一非,等.今日宜逛园:图解皇家园林美学与生活[M].北京:中国林业出版社,2019:13.

[8]王其亨,崔山.中国皇家造园思想家——康熙[J].中国园林,2006(11):77.

[9]崔山.康熙园林活动考[M].北京:中国林业出版社,2016:17.

[10](清)雍正帝御纂圣祖仁皇帝庭训格言[O]//四库全书·子部·儒家类.

[11]辽宁省档案馆(编),赵焕林(主编).黑图档·康熙朝()[M]//北京:线装书局.2017.

[12](清)爱新觉罗·玄烨.畅春园记[O]//清圣祖御制文二集·卷三十三.

[13](法)白晋.康熙帝传[M].马绪祥,译.北京:中华书局,1980:212.

[14](法)张诚.张诚口记[M].陈霞飞,译,陈泽宪,校.北京:商务印书馆,1973:75.

[15](法)张诚.张诚口记[M].陈霞飞,译,陈泽宪,校.北京:商务印书馆,1973:76.

[16]崔山,王其亨,崔景舒.康熙時期畅春园平面布局推测及其园景题名解析[J].中国园林,2019(5):133.

[17]3957步军统领隆科多奏报京城得雨水情形折[M]//中国第一历史档案馆.康熙朝满文朱批奏折全译.北京:中国社会科学出版社,1996:1598.

[18]3959步军统领隆科多奏报京城雨水粮价情形折[M]//中国第一历史档案馆.康熙朝满文朱批奏折全译.北京:中国社会科学出版社,1996:1598.

[19]3960步军统领隆科多奏报京城雨水及谷物长势折[M]//中国第一历史档案馆.康熙朝满文朱批奏折全译.北京:中国社会科学出版社,1996:1599.

[20](清)伊桑阿等.大清汇典·卷一一九六·内务府屯粮[O].

[21]张宝章.三山五园新探[M].北京:中国人民大学出版社,2014:488.

[22]中国第一历史档案馆,故宫博物院(合编).清宫内务府奏销档[M].北京:故宫出版社,2014.

[23]3770内务府总管董殿邦奏报选择膳房茶房地址折[M]//中国第一历史档案馆.康熙朝满文朱批奏折全译.北京:中国社会科学出版社,1996:1550.

[24]何瑜.清代三山五园史事编年(顺治—乾隆)[M].北京:中国大百

科全书出版社,2014:28-80.

[25]1078胤祉奏请指定建房地折[M]//中国第一历史档案馆.康熙朝满文朱批奏折全译.北京:中国社会科学出版社,1996:495.

[26]何瑜.圆明园始建之年考辨[J].清史研究,2020(4):146-156.

[27](清)王兰生撰.交河集六卷[M]//国家清史编纂委员会.清代诗文

集汇编(卷247).上海:上海古籍出版社,2010:468.

[28]朱强,王钰,贾一非,等.今日宜逛园:图解皇家园林美学与生活[M].北京:中国林业出版社,2019:208.

The Authenticity of the Cultural Heritage of Chinese Royal Garden Space in the Western Suburb of Beijing During the High Qing Era

Cui Shan1,2

(1. School of Architecture, Tianjin University, Tianjin 300072, China; 2. College of Horticulture, China Agricultural University, Beijing 100193, China)

Abstract: This paper aims at the authenticity of the cultural heritage of the royal garden space in the western suburb of Beijing during the High Qing era, against the long-time habit to define the so-called “three hills and five gardens”only according to the “residential gardens”in them. Through the conclusion of the garden building conception of Emperor Kangxi who was the first in the Qing Dynasty to commence the holistic planning of the imperial gardens in Beijing's western suburb, we seek to explore the earliest layout of garden complex in Beijing western hills and clarify the purpose, scale and scope of garden construction therein by Emperor Kangxi and Emperor Qianlong.

We cross corroborate the existing Manchu and Han documents pertaining to imperial gardens on the Qing Dynasty with the above-ground ruins and spatial scale.

Through the confirmation of the fact that the purpose of Emperor Kangxi's construction of Changchun (Unimpeded Spring) Garden, which is the first integrated imperial garden in the western suburb of Beijing in the Qing Dynasty, lies in five functional demands for his administration of the nation: 1) appreciation and practice of horseback archery, 2) study of the nature through the observation of farming, 3) celebration of Buddhism, 4) self-cultivation and filial duty fulfilling, and 5) handling state affairs while living in the garden field, we come up with following speculations. The Changchun (Unimpeded Spring) Garden in Kangxi's period is comprised of the three parts: residential mansion, west garden and west field, covering 5000 mu (about 3.33 square kilometers.). The west garden contains its own residential mansion, Shenghua Temple and the royal rice field. It is verified that Emperor Qianlong has inherited his grandfather Kangxi’s conception of nation governance and garden building lock, stock and barrel, as he expanded and enhanced the imperial gardens in the western suburb of Beijing based on what they had been like during Emperor Kangxi’s time. Thus, up to the middle of Qianlong's reign, the imperial gardens in western suburb of Beijing has been merged into a seamless whole which even surpasses the coverage of urban part of Beijing city: it extends as east as the royal route connecting Beijing city with Changchun (Unimpeded Spring) Garden, goes westward to Jingyi Garden in Xiangshan Hill (Fragrant Hill) and Jianrui Camp, northward to edge of Qinghe area, royal guard camp of Yuanming Garden, and Shi Fang Pu Jue(Mass Awakening in Ten Directions) Temple, and its southern end reaches the west part of Beijing's city wall along the region between Chang River and Nanhan River. Inside the imperial garden complex of Beijing’s western suburb during Qianlong’s time, a number of gardens exist in the form of “nested small gardens within gardens”such as Changchun (Unimpeded Spring) Garden, Yuanming Garden, Changchun (Eternal Spring) Garden, Xichun Garden, Qichun Garden, Chunxi Garden, Qingyi Garden, Jingming Garden, Jingyi Garden, Quanzong Temple and Leshan Garden.

We also make sure that our reference of documents on Qing Dynasty’s history comes both in Manchu and Han so as to approach the truth of imperial garden-builidng in High Qing as closely as possible. Judging from Emperor Kangxi’s conception of nation governance and garden construction, the scale of imperial garden complex in western hills of Beijing during the High Qing era must have been grand. Since Emperor Kangxi’s notions of “harmonious appropriateness”and“matter-of-fact practicality”in his garden construction conception have accelerated the over-all growth of the Qing Empire, the same concepts could now still wield influences on the construction of the People's Republic of China with multiple ethnic groups. We hope our exploration on the authenticity of cultural heritage of the garden space in the western hills of Beijing during the High Qing era will contribute to the thought history of garden building.

Keywords: cultural heritage of garden space, the High Qing era, Chinese royal garden complex in the western suburb of Beijing, Emperor Kangxi, conception of garden building, Changchun (Unimpeded Spring) Garden, authenticity of heritage