基于儿童友好城市理念的学童通道系统规划

2022-06-21黄德剑

摘要 通过对学童通道内涵及特征分析,结合学童上下学交通需求特征研究,从儿童友好城市建设角度提出学童通道系统规划策略,并以深圳市坪环片区为例,提出片区级学童通道系统规划方案,并就学童安全出行需求对校门前区、通道学径、过街交叉口等主要交通节点提出设计原则,为其他城市建设学童通道提供思路。

关键词 儿童友好;学童通道;慢行交通;交通规划

中图分类号 U491 文献标识码 A 文章编号 2096-8949(2022)12-0022-03

收稿日期:2022-04-17

作者简介:黄德剑(1984—),男,硕士研究生,主任工程师,研究方向:交通规划。

0 引言

儿童是国家的未来和民族的希望,在公共事业规划、公共资源配置、公共服务供给等时优先考虑儿童利益和需求。2015年,深圳在全国率先提出系统性建设友好城市目标,倡导“从一米高度看城市”,将儿童视角纳入城市治理决策体系。该文基于儿童友好城市理念,通过对学童通道内涵和交通需求特征分析,从友好城市角度提出学童通道的规划策略,并以深圳市坪环片区为例,为其他城市编制学童通道系统规划提供参考。

1 学童通道内涵及系统构成

1.1 学童通道内涵

学童通道概念最早出现在日本,是指在学童上下学时所经历的步行空间[1]。学童通道是学龄儿童日常通学以及休憩游玩的重要场所,按照学童的上下学流线,学童通道一般涵盖学校周边空间、通学路径、社区周边空间等区域[2]。

儿童友好理念已成为全社会共识,儿童友好城市建设成为高质量可持续发展的重要内容和导向。在街道规划建设中贯彻落实儿童友好理念,为儿童创造更加安全、有趣、舒适的街区环境具有重要意义。

1.2 学童通道系统

1.2.1 功能特征

学童通道与城市其他街道相比,除了需要承载一定通过性的行人交通功能以外,还承载了停留、游戏和社交功能。保证足够宽度的连续步行空间,连接公交站、地铁站、绿地公园以及周边公共服务设施,配备完善标志标识系统,学童通道系统发挥了上下学通行、短暂游憩、师生交流等功能。

1.2.2 空间组成要素

从通学流线来看,学童出行一般需经过学校区域、街道巷道、休憩游玩区域以及家附近区域,因此在空间上学童通道由校门前区、通道学径、街边公园和居住区出入口等要素组成。在道路设计时,优先保障学童独立、连续的慢行空间,充分利用现有道路两侧绿带,配建休闲停留区域,提高通学路径的舒适性和趣味性。

2 学童交通特征

2.1 出行时间固定,常产生瞬间交通流

由于学校都有固定的上下学时间,学童出行具有明显的时间标志性,表现为短时间内的人群聚集和疏散。图1为深圳市坪山区中小学生夏季上下学进出校园的时间分布图,从图1中看出早上进校园学生流持续时间为105 min,而下午放学学生流疏散在60 min左右,特别在17:45—18:00的15 min内疏散了40%的学生流,放学阶段的瞬间交通流对学校门前区以及周边道路系统带来较大交通冲击。

2.2 交通方式多元,以步行和私家车接送为主

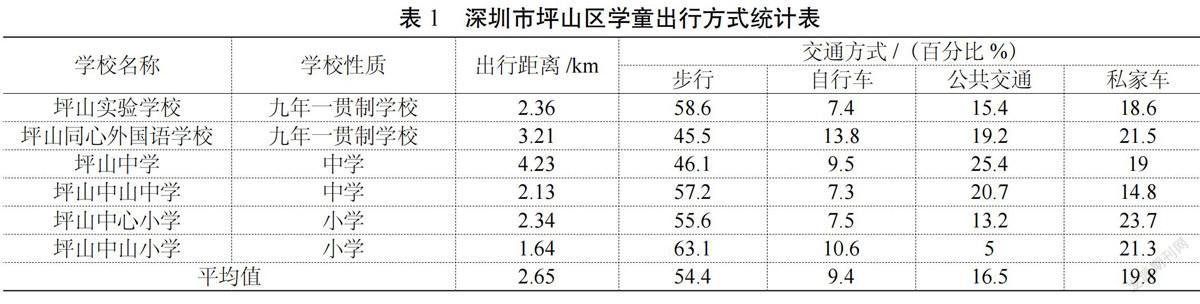

在我国,义务教育阶段的学生采取免试就近入学原则,学童一般在划定的学区内解决就学问题[3]。学童年龄大小、上下学出行距离是影响学童出行交通方式选择最重要的因素[4]。通过统计分析深圳市坪山区多个中小学生通学出行特征得知,学童的出行距离约2.65 km,通学选择的交通方式呈现多元化,其中以步行和私家车接送为主,见表1。

3 学童通道规划策略

3.1 转变规划思维,优先保障学童慢行空间

从以人为本、儿童优先的角度出发,规划思维要从“以车为主”转变到“以人为本”[5],将儿童友好城市理念融入街道规划设计之中,统筹规划街道设施的空间选择,留出供学生通行的合适宽度,同时考虑学童边走边玩的交通特性,串联一定的儿童游戏活动空间,提出满足学童通学需求的道路断面、建筑退线、路边停车等设计指引,将学童通道建设成为一个友好的慢行空间。

3.2 应对通学出行强度,形成主次有序的通学廊道

以学生通学路径选择为依据,构建联系学校与居住区的路径系统[6]。识别每条路径的通学需求强弱,规划设计通学路径的空间布局形式。在通学需求较强的路段布置主要学径轴线,在通学需求次强的路段布置次要通学学径,最终在学区范围内形成主次有序的通学廊道。

3.3 满足安全舒适需求,提升关键节点设计引导

安全舒适是学童通道的基本要求,合理利用通道两侧空间,通过拓宽部分路径空间、建设风雨连廊、优化过街路口等方式,提升学童通道的友好度和便利性。从学童交通出行特征可以看出,校门前区、通道学径、过街等区域,是学童通道系统的重要交通环节,需要针对关键节点开展详细设计,强化学童空间组织引导。

4 规划设计案例

4.1 深圳市坪环片区概况

坪环片区位于深圳市坪山区中部,总用地面积5.5 km2,定位为以新型产业、现代服务业、文体旅游业为动力源泉,以滨水生活为空间载体,“城水相依”的绿色综合城区,规划居住人口12万人,学校6所,幼儿园14所,其中寄宿制高中1所、初中1所、九年一贯制学校2所、小学2所。

4.2 学童通道建设的必要性与可行性

4.2.1 现状慢行路径空间不利于学童的安全通学

现状道路基本不设步行道,慢行道宽度在3~4.5 m(包含绿化带)之间,难以同時布置舒适的步行道和自行车道,造成行人和自行车混行。现状建成道路与规划道路存在较大差距,已按规划建设的道路仅占总里程的63%,缺乏完善的慢行通道设施和过街设施。另外,片区居民出行交通调查数据表明,超过50%的居民表示对步行设施和环境不满意,其主要原因包括慢行路径不通不连续、过街不方便不安全、步行环境不舒适三个方面。

4.2.2 学童通道建设既提升儿童福祉,也让城市收益

学童通道作为城市慢行系统的一部分,为儿童在家庭和学校之间划定连续的步行和骑行空间,同时也将周边的绿地公园、滨水廊道、体育活动空间、文化场所等进行串联,形成“家—学校—活动空间”安全有趣的“三点一线”。坪环片区内拥有1个水库、1个市级文保单位、1个大型体育场馆、2条河流以及多处社区级公园,通过打造学童通道串联山水,给市民带来全新体验,给城市发展带来活力。

4.2.3 连片的更新改造为学童通道建设提供契机

坪环片区正处于连片城市更新改造窗口期,黄沙坑、大万、曾屋、牛角龙等5个更新项目已列入工作计划。连片的城市更新改造为理顺片区交通网络、重建交通体系提供了良好契机,学童通道作为道路系统的一部分也能得到更快的落实。

4.3 规划方案

4.3.1 学童通道网络方案

按照“配需求、建廊道、构网络、添体验”的思路对坪环片区学童通道系统进行规划设计,串联居住区、学校、公园、水库、文保单位、体育场馆等主要节点,形成主要學径成环成网、次要学径串接儿童活动区域的特色学童通道系统,如图2所示。

4.3.2 重要交通节点方案

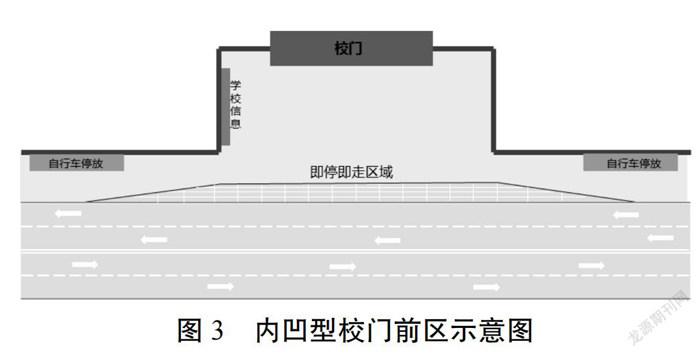

(1)校门前区。校门前区承担家长集散、学生嬉戏逗留、停车上下客、学校信息展示等功能,具有短时车流、人流集中且流量大的特点。根据校门与城市道路的关系,提出将校门内凹设计思路,构造校门前的小广场作为上下学交通流缓冲集散空间,同时配建阻车桩、休憩设施、信息牌、遮阳避雨设施,提供安全舒适的体验感,如图3所示。

(2)通道学径。根据学生通学需求强弱确定主次学径后,依托现有道路或绿带布设学径。通过调整断面形式强调学童的路权分配,在保证安全的前提下压缩机动车道尺寸,利用车道边线与建筑退线之间的间隙,预留5~8 m的断面作为学径布设空间,如图4所示。在学径路面铺设方面,建议采用湛蓝色为主色透水混凝土,并配以彩色标线和地面彩色logo,凸显儿童友好特色,形成安全舒适有趣的学生通道。

(3)过街交叉口。通过设置减速区域,严格限制机动车通过交叉口速度,交叉口内速度禁止超过25 km/h。划定过街安全岛并安装阻车桩,防止机动车驶入行人道,保障学生二次过街安全。另外,过街需求强烈的交叉口设置为全相位交叉口,采用行人专用信号灯,满足不同方向步行通行需求,如图5所示。

5 结语

大力推进儿童友好街道建设,为儿童创造更加安全舒适街区环境是实现儿童友好城市的重要路径。基于儿童友好城市理念提出的学童通道设计方案,可为慢行交通规划设计提供技术参考,相信该次规划的探索与实践对于将儿童友好城市理念运用到交通规划当中具有积极的意义。

参考文献

[1]李卉. 基于使用者行为模式的广州小学通学道设计研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2015.

[2]杨慧, 耿洁慧. 通学径, 少年游-基于GPS技术的儿童友好型城市通学路径改造[J]. 建筑与文化, 2021(12): 213-215.

[3]余柳, 刘莹. 北京市小学生通学交通特征分析及校车开行建议[J]. 交通运输系统工程与信息, 2011(5): 193-199.

[4]林焘宇, 肖作鹏. 深圳小学生上学交通特征及方式选择影响因素[J]. 交通与运输(学术版), 2017(2): 90-94.

[5]魏镜辉. 学童通道建设探索-以坪山学童通道为例[J]. 交通与运输, 2021(S1): 93-94.

[6]陆化普, 张永波, 王芳. 中小学周边交通拥堵对策与通学路系统规划设计研究[J]. 城市发展研究, 2014(5): 91-95.