1980—2017年祁连山水源涵养量时空变化特征

2022-06-19李宗省缪驰远邓晓红狄振华叶爱中张百娟高文德

薛 健, 李宗省, 冯 起, 缪驰远, 邓晓红, 狄振华,叶爱中, 龚 伟, 张百娟, 桂 娟, 高文德,5

(1.中国科学院西北生态环境资源研究院高寒山区同位素生态水文与环境保护观测研究站/甘肃省祁连山生态环境研究中心/内陆河流域生态水文重点实验室,甘肃兰州 730000; 2.中国科学院大学,北京 100049; 3.北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室,北京 100875; 4.兰州大学县域经济发展研究院,甘肃兰州 730000; 5.兰州理工大学能源与动力工程学院,甘肃兰州 730050)

0 引言

陆地生态系统是维持地球各个生命系统的关键,它不但为人们带来了食品、水资源与生活资料,还是生物与环境之间进行物质循环和能量交换的基本单位[1]。而水作为一项重要的载体,不仅能够直接参与陆地与海洋之间的水循环过程,还能够参与全球生物化学循环和大气环流过程[2-3]。水源涵养作为地表生态系统一项重要服务功能,其作用主要表现在拦蓄降水、调节径流、净化水质等方面,并且对于调节区域水循环、改善地表水文状况以及维持区域生态系统平衡具有关键作用[4-5]。

近些年来,由于人类对生态系统服务功能的关注度逐渐提高,越来越多的研究人员对生态系统的水源涵养功能开展了分析。例如,在小尺度条件下,有众多关于不同森林和草地生态类型水源涵养能力的研究[6-7];而在大尺度范围内,伴随着遥感技术的发展,模型模拟方法开始广泛应用于水源涵养功能的研究。在国内,包玉斌等[8]、吕乐婷等[9]结合InVEST 模型分别探讨了黄土高原与三江源国家公园水源涵养功能的时空变化情况;宁亚洲等[10]对秦岭水源涵养功能进行了评估并分析其影响因素;陈珊珊等[11]对商洛市水源涵养功能进行了定量评估;孙小银等[12]对南四湖流域产水量空间格局进行了分析。国外也有众多学者采用InVEST 模型进行相关研究,Marquès 等[13]利用该模型对西班牙东北部流域产水量进行了评估并分析气候变化对该地区供水服务所产生的影响;Hamel 等[14]研究分析了该模型在美国北卡罗来纳州子流域的适用性及影响因素;Redhead 等[15]通过InVEST 模型研究分析了英国小流域的生态系统服务功能。

水资源一直是制约西北干旱区可持续发展和经济水平的重要因素之一,祁连山作为西北地区的重要生态安全屏障,也是河西走廊疏勒河、黑河与石羊河三条内陆河的发源地。过去半个多世纪以来,全球几乎所有地区都经历了升温过程[16],变暖最快的区域为北半球中纬度地区[17]。在此背景下,作为气候放大器的青藏高原出现了一系列生态环境问题,有些地区甚至出现难以逆转的生态危机,突出表现为冻土消融作用加强、冰川退缩加快、植被退化、河道断流加剧以及地下水位下降等,高原的水源涵养功能也随之发生了变化[18]。因此,研究地处青藏高原北缘的祁连山水源涵养的空间分布及其时间变化规律,并探究影响因素,对于解决祁连山以及高寒山区区域水资源利用、保障水资源安全和生态系统维护等科学问题具有重要的现实意义。目前,许多学者对祁连山水源涵养功能进行了研究,但主要集中在森林生态系统的水源涵养量和小流域水源涵养时空分布格局,缺乏大尺度生态系统类型的水源涵养功能综合研究[19-21]。在高寒气候的背景之下,祁连山广泛分布多年冻土,而多年冻土不同于其他土体的显著特征在于其内部含有冰,同样会对区域水资源调节与高原生态环境变化起到重要影响作用。将地表水与多年冻土地下冰储量相结合,有助于把握祁连山水资源的整体变化。因此,本文以祁连山为研究对象,运用InVEST 模型对祁连山的产水和水源涵养量进行定量评价,分析其时空特征和影响因素,从而为祁连山水资源的合理配置与生态系统功能的维护提供理论支持。

1 研究区概况

祁连山(36°30′~39°30′N,93°30′~103°00′E)位于西北地区甘肃与青海两省的交界地带(图1),东西绵延1 000 km 有余,南北宽度为200~400 km,西部是阿尔金山,东部分布有秦岭、六盘山等重要山脉,北接河西走廊,南连柴达木盆地。祁连山约有1/3 的山脉海拔高于4 000 m,最高的位置为团结峰,其海拔超过了5 600 m[22]。研究区内大多数山脉呈西北—东南走向,地形复杂,起伏较大,可划分为不同的集水区。从气候上来看,研究区拥有大陆性气候兼高山气候的属性,年均气温为0.6 ℃,年降水量介于300~700 mm 之间,年蒸发量超过了1 000 mm。祁连山自然条件复杂,植被分布在东南季风与水热资源等因素共同影响下,体现出明显的垂直地带性特征,海拔由低到高依次为:荒漠草原、山地草原、山地森林草原、高山灌丛草甸、高寒草甸和高寒稀疏草甸[23]。

图1 研究区概况Fig. 1 Overview of the study area

2 数据与方法

2.1 数据来源

InVEST 模型产水量模块所必需的参数和信息见表1。

表1 数据来源与处理说明Table 1 Data sources and processing instructions

2.2 研究方法

2.2.1 InVEST模型

美国斯坦福大学、自然保护协会等机构共同设计了生态系统服务评估模型(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-offs,InVEST),通过模拟各种土地运用场景下生态服务机制物质量与价值量的波动情况,为决策者权衡人类活动的效益和影响提供科学依据[24]。目前,已有许多学者在高寒山区通过InVEST 模型开展有关研究,例如潘韬等[25]评估了三江源水源供给能力,王玉纯等[21]定量评估了石羊河流域水源涵养功能及其空间差异,刘洋[26]分析了疏勒河生态系统服务功能及其时空演变,魏星涛[27]研究分析了祁连山南坡水源涵养功能,均取得了一定研究成果,证明该模型在研究区具有良好的适用性。本文第一步首先利用该模型的产水量模块,通过降水、蒸散发、根系深度和土壤深度等参数计算获得产水量。具体计算方法为

式中:Yxj为j类土地利用方式下栅格x的产水量;AETxj为j类土地利用方式下栅格x的实际年蒸散量;Px为x单元的年降水量。

式中:Rxj为Bydyko 干燥指数,是潜在蒸散量与降水量的比值;ωx为代表气候与土壤属性的非物理参数,用于修正植被年可利用水量与降水量的比值。

式中:Z为Zhang 系数,是代表降水季节性特点的常数,其值介于1~10 之间(本文利用研究区内主要河流多年平均径流量数据,对Zhang系数进行校验,当Zhang系数为4.3时,模拟产水量与自然径流量之间差值最小,此时模拟效果最好);AWCx为植物可利用含水量,结合土壤质地数据可计算得出,其计算公式为

式中:mSAN、mSIL、mCLA和mC分别为砂粒、粉粒、黏粒和有机质的含量(%)。

式中:Kxj为栅格x中j类土地利用种类的植被蒸散系数,本文采取FAO 提出的适合于自然植被非完全覆盖条件下不同覆被类型蒸散系数表中的数值;ET0为参考作物的蒸散量[22]。

2.2.2 水源涵养计算模型

在产水量计算结果的基础上,再用地形指数、土壤饱和导水率和流速系数对产水量进行修正获得水源涵养量。

式中:Retention为水源涵养量(mm);Velocity为流速系数;Ksat为土壤饱和导水率(mm·d-1),可根据土壤的黏粒、粉粒和砂粒含量计算得到;TI为地形指数;Drainage_Area为集水区栅格数量;Soil_Depth为土壤深度(mm);Percent_Slope为坡度百分比。

2.2.3 Penman-Monteith模型

本文使用的为世界粮农组织(FAO)在1998 年修订的Penman-Monteith 模型,已有分析指出其模拟效果优良,计算方法[28]为

式中:ET0为参考作物蒸发量(mm·d-1);Rn为净辐射(MJ·m-2·d-1);G为土壤热通量(MJ·m-2·d-1),年尺度下可采用0;γ为干湿常数(kPa·℃-1);Δ为饱和水汽压曲线斜率(kPa·℃-1);U2为2 m 高度处的风速(m·s-1);es为平均饱和水汽压(kPa);ea为实际水汽压(kPa);T为气温(℃)。

2.2.4 情景模拟法

在某种假设情景下,某区域的土地利用种类在以往的一段时间中维持稳定,该状况下核算结果即模拟情景下的水源涵养量;模拟情景下的水源涵养量与实际水源涵养量之差就是土地变化对水源涵养的影响量;而真实情景下水源涵养量的综合变化量减去土地变化量所得到的结果便是降水变化的影响量[29]。计算方法为

式中:WL为土地利用变化影响量;WS为模拟水源涵养量;W为实际水源涵养量;WP为降水变化影响量;WT为实际水源涵养的总变化量。

2.2.5 多年冻土地下冰储量估算

本文首先通过ArcGIS 裁剪出研究区DEM 数据,然后分别提取经纬度与海拔属性信息,根据邱国庆等[30]凭借西藏和青海的78 个气象站点多年数据,统计分析得到青藏高原平均气温与经纬度和海拔的关系式。周幼吾等[31]还结合青海省的气象信息汇总、获得了年均气温和年均地表温度的计算方法,且分别设立了祁连山和青藏高原多年冻土厚度和年均地表温度间的经验关系式[32]。本文通过上述公式,利用IDW 进行空间插值,最终得到研究区多年冻土厚度结果。最后,利用赵林等[33]在研究中总结出估算多年冻土地下冰的公式,计算出最终结果。

式中:T为年平均气温;Lat为纬度;Lon为经度;E为海拔;t为年平均地表温度;H1为多年冻土平均厚度;I为多年冻土地下冰的体积;s为多年冻土面积;h为多年冻土厚度平均值;γd为青藏高原多年冻土层平均干容重,取1.55×103kg·m-3;ρ为地下冰密度,由于其中含有一些杂质,将其设为1×103kg·m-3。该研究还通过青藏高原沿线钻孔探测资料总结得出多年冻土中平均含水量约为17.19%,再减去计算得出的平均未冻水含量5%,最后得出土层中地下冰含水当量为12.19%。

3 结果与分析

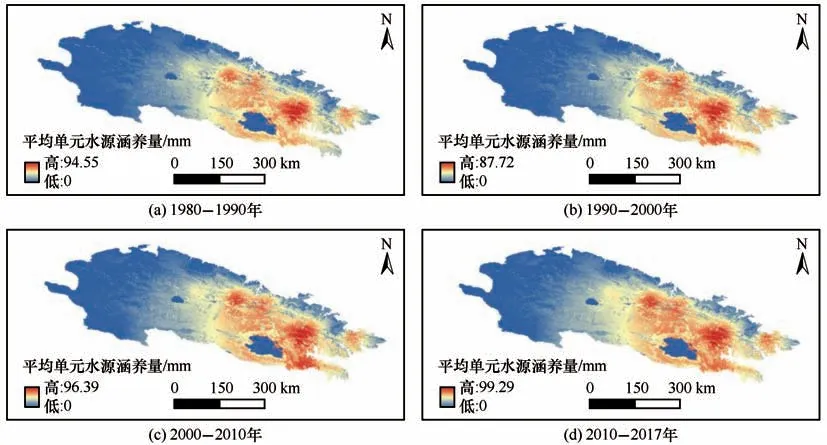

3.1 祁连山水源涵养量时空变化

图2 1980—2017年祁连山水源涵养量空间分布Fig. 2 Spatial distribution of water conservation amount in the Qilian Mountains from 1980 to 2017

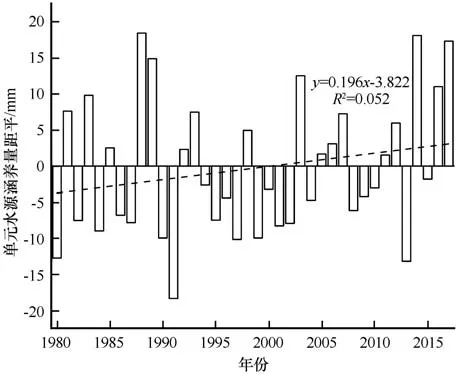

图3 1980—2017年单元水源涵养量距平变化Fig. 3 Variation of unit water conservation amount anomaly from 1980 to 2017

3.2 模型结果验证

对模型的验证分为两个方面,即对产水量和水源涵养量的验证。通常将一个地区的产水量近似地等同于该区域地表水资源总量(已扣除重复计入的地下水资源量),因此可以根据水资源公报中的区域水资源总量数据对产水量进行验证[8]。由于石羊河、黑河与疏勒河流域范围较大,本文所研究的祁连山内流域面积与水资源公报中按省界划分的流域面积有很大不同,因此选取了2010年、2013年、2015年与2017年的《青海省水资源公报》与《甘肃省水资源公报》数据进行验证。结果(表2)发现,产水量的综合模拟精度较好,最大相对误差不超过16.5%。模型模拟在地表水资源量发生大幅度变化的年份精度较差。

表2 产水量与水资源量比较Table 2 Comparison of water yield and water resources

王根绪等[34]指出,高寒地带的降水量重点在夏季,10—12 月可看作为径流过程中的退水阶段,该阶段的径流变化在一定程度上反映了陆地生态系统的水源涵养状况,因此将10—12月平均径流量占全年平均径流量的比值定义为高寒流域陆面生态系统的水源涵养指数。

根据《甘肃省水资源公报》的统计结果,对各年代水源涵养指数进行了计算。从表3 可以看出,各流域水源涵养能力从20 世纪80—90 年代均有不同程度下降,从21 世纪初开始呈现不断上升趋势,这与模型模拟结果基本相同,能够为本文的进一步分析提供有力支撑。

表3 水源涵养指数的年代际变化Table 3 Interdecadal variation of water conservation index

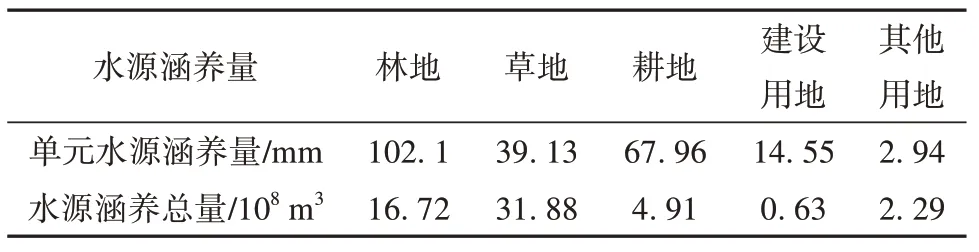

3.3 不同土地利用类型的水源涵养量

土地利用类型的变化对区域水源涵养功能具有重要影响,从表4可知,研究区不同地类水源涵养总量依次为:草地>林地>耕地>其他用地>建设用地。出现该分布差异的原因是林地与草地中的冠层、枯落物部分能够有效截留水分,因此水源涵养功能较强[35];由于耕地根系较浅,建设用地受人类活动影响强烈,而其他用地中多为沙地与裸地,缺少自然植被,因此水源涵养能力较差。尽管草地的单元平均水源涵养量少于林地,然而因为草地的面积十分广大,所以其水源涵养总量最大。

表4 不同土地利用类型的水源涵养量Table 4 Water conservation amount of different land use types

从表5 可以发现,祁连山在1980—2017 年不同土地利用类型面积间的变化具有显著差异。在6类土地利用类型中,耕地和水体均体现出先减少后增加的变化特征,耕地变化幅度较小而水体变化幅度大,整体增加面积分别为243.62 km2和1 011.89 km2;整体而言,林地面积有一定程度的减少,减少面积约为42.9 km2;建设用地同样呈微弱上升趋势,整体增加量为71.31 km2;其他用地在2005年之前变化幅度很小,在2005—2017年之间迅速减少,整体减少了4 748.29 km2;草地则与林地相反,在2005—2017 年大幅度增加,整体增加面积达到了3 464.34 km2。该分析结果也与薛晓玉等[36]研究结果基本一致。

表5 1980—2017年土地利用类型Table 5 Land use types from 1980 to 2017

3.4 水源涵养量与气象要素的相关性分析

本研究采用Pearson相关分析方法,分析了水源涵养量与降水、平均气温和潜在蒸散量的关系。结果表明,温度和降水在各个时段与水源涵养量均存在正相关性,其中降水的相关性尤为显著;潜在蒸散量与各时段水源涵养量均呈负相关,其中在1980—1990 年、1990—2000 年和2000—2010 年三个时段内较为显著(表6)。因此,在降水充足、潜在蒸散量较弱、植被覆盖程度较高的综合影响下,祁连山东部成为水源涵养能力较强的区域。相对而言,祁连山西部地区降水量较少、潜在蒸散量大、地表植被稀疏,导致了该地区水源涵养功能较差。

表6 水源涵养量与不同气象要素的相关系数Table 6 Correlation coefficients between water conservation amount and different meteorological elements

3.5 水源涵养量对降水和土地利用类型变化的响应

InVEST 模型在模拟产水量过程中,其原理是水量平衡方程,降水和实际蒸散量是影响模型模拟结果的主要因素[37]。因此本文统计了祁连山1980—2017 年降水量的变化,结果表明呈波动上升趋势(0.947 mm·a-1)(图4)。因为降水是气候变化的重要体现,而土地利用类型的变化同样会影响到地表蒸散发的过程,因此本文通过情景模拟法来研究水源涵养量对降水和土地利用类型变化的响应。

柚子剥皮卖,并不意味着柚瓤就此废弃了,宋娟联系到了几家水果饮料厂商,对方一听是去皮的柚子肉,开心得不得了,收购的价格也比整个的柚子要高出了许多。这样一来,原本是没人愿意收购的厚皮柚子,无论是柚皮还是柚瓤,竟然都卖出了高价。

图4 1980—2017年祁连山降水量年际变化Fig. 4 Interannual variation of precipitation in the Qilian Mountains from 1980 to 2017

本文假设研究区在1980—1995 年、1995—2005年、2005—2017 年土地利用类型均未发生改变,选用1980 年、1995年、2005年以及2017年土地利用数据模拟出1995 年、2005 年和2017 年的产水量,并进一步计算出水源涵养量。在计算1980—1995 年水源涵养量变化时,因1980 年计算结果为基础,1995年仍输入1980年土地利用数据,以此可分析土地利用变化对于水源涵养量的影响;再与1995年实际水源涵养量对比可分析降水对其的影响,往后年份以此类推。表7 显示,1980—1995 年研究区的水源涵养量实际减少了5.69×108m3,其中土地利用变化导致水源涵养量增加了4.61×108m3,而降水变化使得水源涵养量减少了10.3×108m3,土地利用变化驱动效果约为降水变化影响程度的1/2。由此可见,在此阶段,降水变化对于研究区水源涵养量的变化起到了主导的负向作用。1995—2005 年,研究区水源涵养量实际增加了11.3×108m3,其中土地利用变化造成的水源涵养减少量为6.21×108m3,而降水变化带来了17.51×108m3的水源涵养增加量,土地利用变化限制效果约为降水变化驱动效果的1/3。在这一阶段,降水变化是研究区水源涵养产生变化的主要因素,土地利用变化带来的影响较小。2005—2017 年,研究区水源涵养量变化幅度最大,实际增加了12.94×108m3,土地利用变化和降水变化均对水源涵养起到了正向促进作用,增加量分别为6.25×108m3和6.69×108m3,而降水变化的影响效果为土地利用变化的1.07 倍,这一阶段土地利用变化与降水变化对水源涵养量的影响基本相同。

表7 降水变化与土地利用变化对水源涵养量的影响Table 7 Effects of precipitation variation and land use change on water conservation amount

3.6 祁连山多年冻土地下冰储量估算

3.6.1 经验公式估算结果

冻土,一般是指温度在0 ℃或0 ℃以下,并含有冰的各种岩土和土壤。在中国也有广泛分布。据冻结时间可将冻土分成瞬时冻土、季节冻土与多年冻土。不同于瞬时和季节冻土,多年冻土埋藏深度较大,且土体含有冰,含冰量的大小对于冻土环境、能量和水文循环具有密切联系[38]。多年冻土层中的地下冰可以看作是地下水储量的一部分,在多年冻土层逐渐形成的过程中,土体在地温状态下不断冻结成冰,是一个不断“汇水”的过程;而在多年冻土层形成之后,就会趋向于一个稳定的状态,在此阶段会减少对于局部水循环的参与,向“储水”过程转变;当气温上升,多年冻土层开始退化时,其中的冰逐渐融化成水,可以对地下水起到补充作用,增加地下径流量[33]。由于研究区位于中国西部高寒山区,多年冻土广泛分布,因此在本文不仅利用InVEST 模型计算了地表水源涵养量,多年冻土地下冰储量也是该地区水源涵养的重要组成部分,所以将其纳入计算范围之中。因此,研究祁连山多年冻土地下冰含量和分布状况对区域生态和水文循环具有重要意义。

本研究根据研究区多年平均气温建立了与经纬度、海拔的回归方程,并结合学者分析整理的青藏高原区域平均气温、平均地表气温和多年冻土厚度的经验关系式,根据研究区DEM,使用ArcGIS 的反距离权重法工具予以插值处理,得到各要素与多年冻土厚度的分布特征情况,最终计算结果表明,祁连山多年冻土厚度正处于逐步减少的趋势。(表7)其中,祁连山近38 年来多年冻土平均厚度约为30.19 m。有学者研究表明,祁连山多年冻土厚度一般在25 m 以上[39],并且Wang 等[40]研究表明,从20 世纪60 年代到21 世纪初,祁连山多年冻土面积减少了2.63×104km3;参考张文杰等[41]、王生廷等[42]研究成果,根据海拔、地温与冻土厚度之间的关系式,估算得出祁连山20 世纪70 年代到21 世纪初多年冻土厚度减少了5.95 m。

除多年冻土厚度之外,多年冻土面积也是影响地下冰储量的另一关键因素。多年冻土区面积在中国国土面积总量中的占比约1/5,最新分析指出,青藏高原多年冻土面积大概是115.02×104km2[43],并且受全球气候变暖趋势的影响,整个青藏高原的增温速率要比全球同期升温速率高出2~3 倍,冻土面积也在持续减少[44-45]。因此,多年冻土也会出现大面积的退化。由于冻土退化需要较长时间,本文选取了2000 年出版的中国冻土分布图代表2000 年以前的多年冻土分布、2017 年发布的青藏高原新绘制冻土分布图代表2000 年以后多年冻土的分布状况(图5)。在对比两期数据后结果表明,2000 年前祁连山多年冻土面积约为10.23×104km2,2000年后冻土面积约为9.26×104km2。

图5 2000年与2017年祁连山冻土的空间分布Fig. 5 Spatial distribution of permafrost and seasonally frozen ground in the Qilian Mountains in 2000(a)and 2017(b)

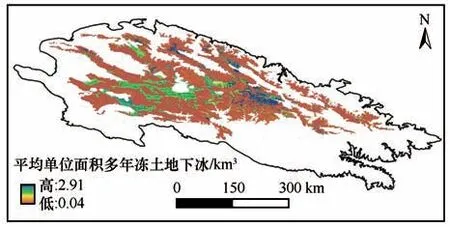

将上述计算结果代入公式,结果表明研究区多年冻土厚度从20 世纪80 年代至2017 年减少了3.53 m。1980—2017年连山多年冻土地下冰储量约为555.76 km3。从时间变化来看,地下冰储量呈现出持续减少的变化特征,平均每年减少量约为2.21 km3。从空间分布情况而言,祁连山多年冻土地下冰储量的分布和多年冻土分布基本一致(图6)。祁连山多年冻土地下冰主要分布在中西部高海拔地区,并且高值区逐渐缩小。通过对多年冻土地下冰与气温的变化情况进行统计(表8),发现研究区平均气温与地表温度均随年代呈下降趋势,多年冻土地下冰的变化情况也与此相同,平均气温每上升0.1 ℃,多年冻土地下冰储量约减少5.95 km3;地表温度每上升0.1 ℃,多年冻土地下冰储量约减少6.61 km3。

图6 1980—2017年祁连山多年冻土地下冰储量的空间分布Fig. 6 Spatial distribution of underground ice storage of permafrost in the Qilian Mountains from 1980 to 2017

表8 1980—2017年祁连山多年冻土地下冰储量与温度Table 8 Underground ice storage of permafrost in the Qilian Mountains and temperatures from 1980 to 2017

3.6.2 参考已有调查结果

本文还参考彭晨阳等[46]对祁连山冻土空间分布模拟的最新结果,以及王生廷等[42]在大通河源区得出的冻土厚度与地温的关系,模拟估算出祁连山多年冻土地下冰的空间分布(图7)。结果表明,与通过经验公式所得估算结果空间分布相似,多年冻土地下冰储量约为618.67 km3,与经验公式所得估算结果相比略高。目前,多年冻土地下冰储量的计算仍是一个难点问题,以上分析只是对祁连山多年冻土地下冰进行了初步的估算,且不同方法得到的结果也不尽相同,要想对研究区多年冻土地下冰进行准确地评价,还有待于未来进一步深入进行观测试验与模型模拟。

图7 参考已有调查结果模拟出的祁连山多年冻土地下冰储量的空间分布Fig. 7 Simulated spatial distribution of underground ice storage of permafrost in the Qilian Mountains from existing survey results

4 讨论

本文利用1980—2017 年气象数据,通过InVEST 模型并结合土地利用数据对研究区多年产水量及水源涵养量进行计算并分析其变化,并且通过不同区域水资源总量与水源涵养指数加以验证,结果显示模型模拟结果较好。研究结果表明,近38年以来,祁连山地区的产水量与水源涵养量总体呈上升趋势,与区域降水量呈显著正相关。该结论与龚诗涵等[4]的研究结果一致。本文同样研究得出潜在蒸散量与水源涵养量具有负相关关系,这是由于在蒸散量较大的地区,植物和土壤中的水分会被大量消耗,该结论与潘韬等[25]研究结论基本一致。祁连山水源涵养量的空间分布格局为东多西少,其原因是祁连山西部地区植被稀疏,有广泛的未利用地分布,截留降水的能力较差,导致水源涵养总量较低;而水源涵养总量的高值区则集中在祁连山东部植被状况良好、降水丰富的地区。在所有用地类型中,森林对于水源的涵养包括林冠截留、枯落物截留、土壤蓄水、地表径流等环节。林冠截留是大气降水在森林生态系统的首次分配过程;枯落物层具有防止雨滴击溅土壤、拦蓄渗透降水、分散减少地表径流和覆盖减少表层土壤水分蒸发等作用,从而使得水分得以更加长时间地留在土壤中,起到了涵养水源的作用[35];而祁连山高寒地区草地根系发达,覆盖度较高,加之面积广大,也为祁连山水源涵养能力的增长起到了重要推动作用[47-48];而耕地、建设用地与未利用地根系较浅,持水能力差,因而水源涵养能力较弱。

情景模拟法的结果表明,1980—1995 年,降水变化对于水源涵养量的负向影响较大,是该阶段水源涵养量变化的主导因素,根据土地利用变化能发现,此时期研究区降水量出现骤减,而土地利用种类的波动性不大。1995—2005 年,研究区林地和草地面积均有一定程度下降,而降水量有大幅度增加,模拟结果也表明,此阶段降水变化对水源涵养起到的正向促进作用是土地变化的2.82倍;2005—2017 年,水源涵养量变化幅度最大,土地变化与降水变化均起到正向促进作用,结合前文分析结果,这一时期降水量上升趋势明显(图4),并且草地面积大幅度增加,而单元水源涵养量较低的其他用地大量减少。根据薛晓玉等[36]研究,近年来,草地面积的大幅增加主要来自于未利用土地的转化,对生态环境的恢复起着关键作用。综上所述,不同时期水源涵养量的变化的影响因素不尽相同,且均与降水量、林地与草地面积的变化密切相关,因此应当在关注区域气候变化的同时,合理开发利用土地资源,并注重对其绿地生态系统的保护。

近几十年来全球气候变暖明显,而例如青藏高原等寒冷地区的变暖趋势则更为明显,这些地区也正是多年冻土的主要分布区。由于气候在持续变暖,多年冻土也会出现冻土地温上升、活动层变厚、地面下沉等现象。随着未来变暖趋势的持续,多年冻土地下冰将会以较快的速度融化,其内部的储水量也会相应减少。本研究现阶段只对祁连山多年冻土地下冰储量进行了初步的预估,由于受岩性、水文地质和融化速率等因素的影响,其融化后转入地下水和水文循环的过程较为复杂,为了得到更全面、更准确的答案,需要在不同的时空范围内进一步研究地下冰补给量及其对区域水资源的调节作用,分析和探讨冻土和地下冰对气候变化的跨尺度响应[49]。

5 结论

基于InVEST 模型,对祁连山1980—2017 年水源涵养量进行了时空变化分析,并探究了不同要素对其影响,主要结论如下:

(1)祁连山多年平均产水总量与多年平均水源涵养总量约为93.03×108m3与57.83×108m3,研究区38年来水源涵养量呈微弱增加趋势。

(2)水源涵养量的变化受土地利用类型影响存在差异,1980—2017年不同用地类型下的水源涵养总量依次为:草地(49.65×108m3)>林地(16.78×108m3)>其他用地(9.88×108m3)>耕地(6.95×108m3)>建设用地(0.42×108m3),而单元水源涵养量则依次为:林地(102.1 mm)>耕地(67.96 mm)>草地(39.13 mm)>建设用地(14.55 mm)>其他用地(2.94 mm)。综合对比可以发现,林地的水源涵养能力最强,而草地水源涵养总量最大。

(3)降水量与水源涵养量存在显著正相关性,而潜在蒸散量除2010—2017年外,均与地表水源涵养量存在显著负相关性;1980—2005 年,降水变化是祁连山地表水源涵养变化的主要影响因素,2005—2017 年土地利用变化则对祁连山地表水源涵养量的变化起到了主导作用。

(4)本文通过经验公式与参考已有研究成果两种不同方法对研究区多年冻土地下冰储量进行估算,结果约为555.67 km3与618.67 km3,空间分布特征基本相同。随着平均气温与地表温度的上升,多年冻土地下冰出现了明显的消融趋势,因此,平均气温和地表温度是影响祁连山多年冻土地下冰储量变化的重要因素。由于估算多年冻土地下冰储量受到多种因素影响,目前想要对其进行准确评估仍有一定难度,还有待未来更加深入地研究。