探讨血液标本临床检验不合格原因和相应优化措施

2022-06-14王汐郭戈苏亮

王汐 郭戈 苏亮

【关键词】血液标本;检验;不合格;原因;优化措施;凝血

【中图分类号】R446.11 【文献标识码】A 【文章编号】2096-5249(2022)08-0132-04

血液标本检验在临床诊断、治疗、病情评估中发挥重要作用,因此血液标本采集与管理成为实验室质量管理的重要内容,若标本质量不合格会直接影响检验、治疗结果[1]。随着近年医疗水平的提升,血液标本检验逐渐向现代化发展,但调查结果显示血液标本检验不合格率较高,为确保检验及治疗效果,需对检验不合格原因进行分析,并制定针对性优化方案。本文选择2020年1~11月检验科登记不合格血液标本50份进行研究、汇总,报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

纳入50份检验科登记不合格血液标本,均选自2020年1~11月,其中20份血常规标本、10份凝血标本、8份生化标本、8份免疫检验标本、4份其他检验项目标本。

检验室工作人员8例,其中男、女为2例、6例,年龄(38.61±2.92)岁;工作时间(9.19±1.68)年;3例本科、5例专科。

1.2方法

标本采集方案:患者在采血前禁食12h,并叮嘱其采血前1~2d禁食高脂肪、高蛋白食物,避免饮酒,在采血当天保持空腹状态;选择肘正中静脉进行采血,采血时避免采血时间过长,并保持采血管负压正常,采集完成后尽快送检[2]。

1.3观察指标

分析不合格原因,并及时向护士长反馈分析结果,由其整理上报并与相关科室协商,制定针对性处理方案。

1.4统计学方法

采用EXCEL对研究数据进行统计,选用SPSS22.0统计软件分析。计量资料以(x—±s)表示,行t检验;计数资料以[n(%)]表示,行χ2检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

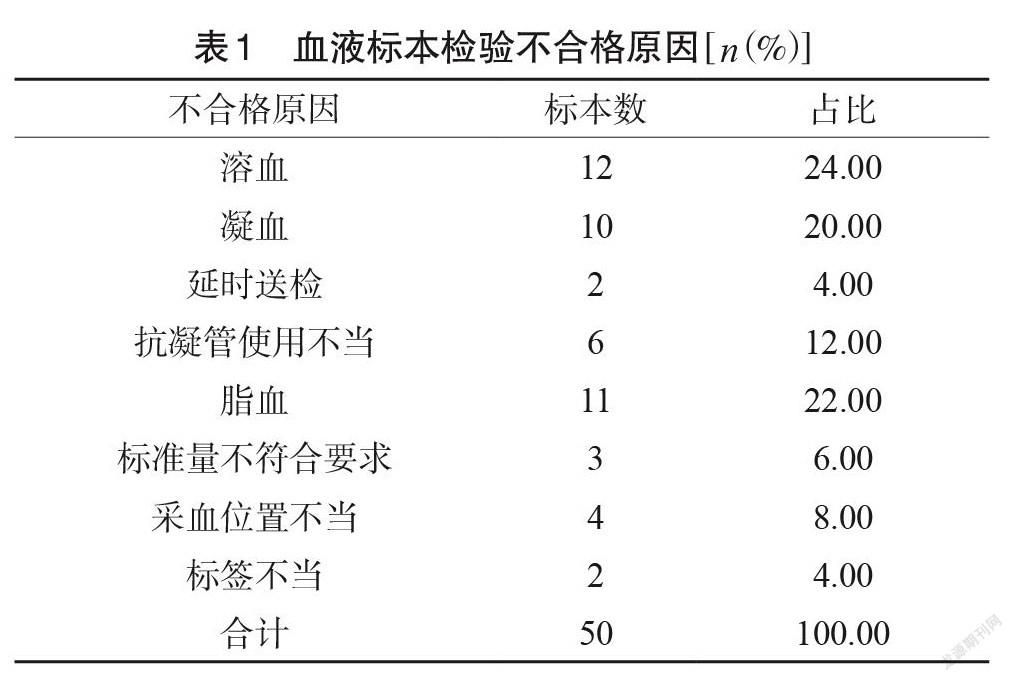

2.1分析血液标本检验不合格原因

50份不合格样本中溶血占比24.00%,凝血占比20.00%,延时送检占比4.00%,抗凝管使用不当占比12.00%,脂血占比22.00%,标准量不符合要求占比6.00%,采血位置不当占比8.00%,标签不当占比4.00%,见表1。

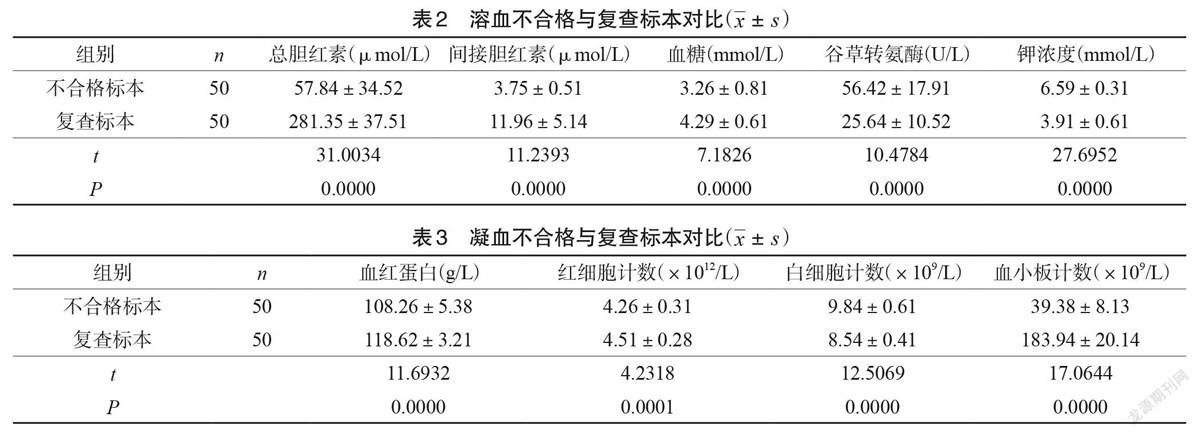

2.2溶血不合格与复查标本对比

不合格标本生化检验指标总胆红素、间接胆红素、血糖指标均低于复查标本,谷草转氨酶、钾浓度均高于复查标本(P<0.05),见表2。

2.3凝血不合格与复查标本对比

不合格标本血小板计数、血红蛋白、红细胞计数低于复查标本,白细胞计数高于复查标本(P<0.05)。见表3。

3讨论

血液检验是目前在对于患者实施诊断以及治疗的过程中,对于患者的实际病情进行分析的一种极为重要的手段,通过对于患者的血液样本实施相应的检验,能够分析出患者的血液中各种物质的类型以及含量,因此能够更好的对于患者的脏器疾病以及系统功能进行相应的分析,对于患者的疾病类型以及严重程度也能更好的实施检验。现阶段血液标本检验在临床诊疗工作中发挥重要作用,因此必须最大限度确保血液标本准确性。临床影响血液标本准确率因素较多,特别是病情较严重患者,一旦检验结果失误会导致诊断错误、治疗方案不合理,不仅会加重病情,严重时会错过最佳治疗时机,危及患者生命[3-5]。

本研究50份不合格样本中溶血占比24.00%、凝血占比20.00%、延时送检占比4.00%、抗凝管使用不当占比12.00%、脂血占比22.00%、标准量不符合要求占比6.00%、采血位置不当占比8.00%、标签不当占比4.00%,不合格原因分析如下。(1)溶血。在标本采集、保存、运输和分离过程中,红细胞在某些因素的影响下会在体外破裂;采集标本时,护理人员在消毒剂不干燥的情况下采血、采血管负压不正常、采血后剧烈晃动采血管均会造成溶血现象。(2)凝血。护理人员采血时间过长,导致血液在采血针内凝固;血液标本与抗凝剂混合不充分;采血量不正确与抗凝剂比例失调均可发生凝血[6]。(3)脂血。患者对自身高血脂状态不知情,在标本采集前未做到严格控制饮食,或对高脂肪、高蛋白饮食理解上有误区均可出现脂血。(4)延时送检。血液标本中成分会随着采集完成时间延长发生变化,标本长时间放置在温度较高环境下,会导致标本中酶类变性灭活加快,增加细胞耗氧量,影响检验结果。(5)其他因素。护理人员在标本采集中业务不熟练、责任心不强或未严格按照采集流程,均会导致标本检验不合格。(6)采血部位不当。采血部位不当也会导致血液样本不合格,如果患者已建立静脉通路,在靠近输液静脉采血或尽心段采血时样本会被稀释,有时还会发生成分改变,从而导致血液样本不合格。为了避免这—情况,只要明确血液采集原则即可,避免在输液静脉和近心端采血即可有效避免。(7)采血量不足。出于诸多因素,在临床中可能遇到采血困难的情况,想要完全避免这种情况不具可操作性,患者的个体因素不可控,但是可以强化采血人员业务水平,提高采血效率,最大限度保证采血量符合规定标准。

不合格标本生化检验指标总胆红素(57.84±34.52)μmol/L、间接胆红素(3.75±0.51)μmol/L、血糖指标(3.26±0.81)mmol/L低于复查标本,谷草转氨酶(56.42±17.91)U/L、钾浓度(6.59±0.31)mmol/L高于复查标本,不合格标本血小板计数(39.38±8.13)×109/L、血红蛋白(108.26±5.38)g/L、红细胞计数(4.26±0.31)×1012/L低于复查标本,白细胞计数(9.84±0.61)×109/L高于复查标本,由此证实不合格标本会直接影响检验结果,因此在血液检验过程中需加强管理,并根据存在问题制定优化措施,具体措施如下。(1)严格控制采样过程。在采集血样时,只严格遵循采集流程:血液标本采集中只有严格遵循采集流程,才可确保标本合格率,因此护理人员在工作中需熟练掌握采集流程、注意事项,选择的采血部位、样本采集量、采血管等均需准确;其次成功采集中可通过轻柔晃动使标本与抗凝剂混合,避免发生溶血、凝血情况[7-10]。(2)正确存放或及时送检。急诊标本需马上送检,普通标本需在2~4h内送检,若无法及时检验,需通过离心操作分离血清,并将其放置在干冰箱中保存,以便及时进行检验。标本送往检验室时间不易过长,注意做好保温,避免延时或低温送检标本发生凝结现象。(3)完善规章制度。血液样本的采集和检查由护理人员和实验室部门完成。因此,两个部门需要加强沟通。如果检查中发现不合格样本,应及时反馈给护理人员,以便其对标本采集过程进行监控,提高采集质量;其次需完善检验室、护理部规章制度,在工作中严格制定无菌操作、三查七对原则,确保采集的标本准确无误。(4)建立奖惩制度。科室需将标本采集与整体收益挂钩,提高护理人员工作积极性、主动性,以谨慎的态度完成标本采集。(5)定期培训。定期对科室工作人员进行培训,不仅可提高其专业能力,亦可改善其服务态度;还需定期组织工作考核,了解其对血液标本采集掌握程度。(6)加强受检者心理疏导。临床在实施检验前,护理人员需指导患者做好充分准备,首先需明确禁食时间,其次在实施采血前指导其做好休息,若采血过程中患者出现过度紧张、恐惧等情况护理人员需及时疏导,并通过分散其注意力,达到缓解其情绪状态的目的。(7)加强受试者的健康教育。护理人员应加强受试者的健康教育,并说明血样采集的准备、注意事项和重要性,以确保采集的有效性。此外,护理人员还应加强对受试者的健康教育,告诉他们在采血前12h禁食,并告知他们禁食的目的,以提高患者的合作,确保血样的质量。(8)调整人员配置。为强化临床血液样本检验的质量,要加强相应人员管理,除了定期组织以采血人员和检验人员培训外,还配置专门的保存和送检人员,各环节分工明确,责任到个人[11]。(9)强化职业道德培育。职业道德会影响工作人员岗位意识和责任意识,通过强化职业道德培养,提高采血人员服务意识,缓解受检者紧张情绪,一定程度上可提高采血效率。另外一方面,通过强化职业道德,提高工作人员责任心,促使其严格按照操作规范进行采血、保管、送检检验操作,提高血液检验准确性[13-15]。(10)采血。采血相关人员在采集血样时,应清楚了解采血的注意事项和采集方法,了解患者的临床资料,并在采血前告知注意事项,确保采血顺利进行。采血前,检查相关机械设备,确保未经诊断的患者严格按照标准进行采血,确保血液含量充足、无污染。采集血样后,应及时送往实验室。在发送过程中,保持样品稳定,避免光线照射。将血液样本送往实验室时,注意血液分类,并标记储存时间和条件。

检验指标分析:(1)总胆红素、间接胆红素。人类红细胞的寿命一般为120d。红细胞死亡后,它们变成间接胆红素,通过肝脏转化为直接胆红素,形成胆汁,然后排入胆管,最后通过粪便排出。上述任何一个环节中的任何障碍都可能导致黄疸。如果红细胞破坏过多,间接胆红素过多,肝脏不能完全将其转化为直接胆红素,则可能发生溶血性黄疸;肝细胞黄疸发生在肝细胞患病时,或因为胆红素不能正常转化为胆汁,或因为肝细胞肿胀,肝内胆管受压,胆汁排泄受阻,血液中胆红素增加;肝外胆道系统一旦发生肿瘤或结石,胆道就会堵塞,胆汁不能顺利排出,导致梗阻性黄疸。(2)血糖指标。人体血液中红细胞内的血红蛋白与血糖结合的产物是糖化血红蛋白,血糖和血红蛋白的结合生成糖化血红蛋白是不可逆反应,并与血糖浓度成正比,且保持120d左右,所以可以观测到120d之前的血糖浓度。(3)谷草转氨酶。正常情况下,组织细胞中存在谷氨酸-草酰乙酸转氨酶,其中心肌细胞含量最高,其次是肝脏,血清含量很低。天冬氨酸转氨酶主要存在于肝细胞线粒体中。当肝脏严重坏死或受损时,血清中的天冬氨酸转氨酶浓度会很高。天冬氨酸转氨酶偏高,肝炎患者的转氨酶值始终较高,反映肝细胞炎症尚未停止,肝细胞肿胀和坏死持续存在。(4)凝血指标。人体内存在着正常的止血、凝血和抗凝系统,此系统一直保持着动态的生理平衡。止凝血活性增強或抗凝血活性减弱,便会导致血栓前状态或血栓形成;相反,会引起低凝状态或出血倾向。

综上所述,溶血、凝血和抗凝管使用不当都是导致血样不合格的原因,针对不合格原因展开优化干预,可规避或预防潜在因素,提高检验合格率,但因优化措施实施时间较短,无法深入分析其临床价值,鉴于此后期需继续优化管理方案,以提高血液标本合格率,以确保检验结果准确率;其次本研究经对不合格原因进行分析,未就检验室整体不合格率进行分析,后期可扩大样本数量,从大范围入手为临床管理提供更高质量参考。E386A8F1-9184-4BC9-AFC9-16BACC9EB3C1