不同类型控释氮肥对冬小麦群体结构、产量和氮效率的影响

2022-06-13刘仲阳崔秀敏史桂芳董浩李国红谭德水郑福丽

刘仲阳,崔秀敏,史桂芳,董浩,李国红,谭德水,郑福丽

(1.山东农业大学资源与环境学院,山东泰安 271018;2.山东省农业科学院农业资源与环境研究所,山东 济南 250100;3.泰安市农业科学研究院,山东 泰安 271000;4.郓城县农业农村局,山东 郓城 274700)

小麦是我国三大粮食作物之一,在保障我国粮食安全中具有重要的地位和作用。然而,当前小麦生产中存在不合理施肥和化肥利用率低以及地区间增产效应差异明显等现象[1-3]。过量以及不合理施氮不仅降低氮肥利用率,同时导致地下水硝酸盐污染[4]、水体富营养化[5]和温室气体排放[6,7]等问题,严重影响农业生态环境和人类健康。控释肥是近年来国内外肥料研究的热点,被誉为“2l世纪发展化学肥料生产的最佳途径”,具有养分释放与作物吸收同步、肥效周期长、节省追肥所需劳动力投入等优点[8]。与传统施肥方式相比,一次性基施缓控释肥可以显著提高玉米、小麦和水稻三大粮食作物的产量和氮肥利用率,产量、氮肥利用率分别提高3.1% ~31.7%、6.2%~86.6%[9]。近年来不少学者对缓控释肥施用进行了大量研究,证明一次性施用缓控释肥能够提高肥料利用率,改善作物生长后期的供肥能力。汪强等[10]报道,一次性基施缓控释肥可促进小麦产量增加10.0% ~11.2%,氮肥利用率提高6.2% ~11.6%。彭正萍等[11]研究表明,一次性基施控释氮肥较农民习惯施肥小麦增产5.7%,氮肥利用率提高53.7%;与优化施肥相比增产3.1%,氮肥利用率提高35.5%。

然而,由于不同地区的土壤类型、气候条件等差异,致使控释氮肥在不同区域的应用效果也不尽相同,而且由于其生产原料、加工工艺、控释机制等不同,不同肥料产品间肥效亦有较大差异[12-14]。本研究在山东省肥城市砂姜黑土区设置控释氮肥大区试验,分析5种不同类型控释氮肥对冬小麦群体数量、产量和氮肥利用率的影响,为选择适合当地小麦优质高效栽培的控释氮肥及其在当地的推广应用提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况及材料

试验在山东省泰安市现代农业科研基地——肥城市良种试验场进行。该区位于东经114°08′、北纬36°11′,属于温带大陆性季风气候,年平均气温13.6℃,年平均降水量903.2 mm。试验地地势平坦,四周开阔,浇排水条件良好。土壤类型为砂姜黑土,质地为粘壤;耕层土壤基本理化性质:有机质含量17.0 g/kg、全氮1.6 g/kg、有效磷47.5 mg/kg、速效钾175.0 mg/kg,pH值6.99。前茬作物为夏玉米,基础产量约为7 500.0 kg/hm2。供试小麦品种为鲁麦22号。

1.2 试验设计

试验共设计7个处理(表1),分别为(1)对照(CK):不施氮肥,只施用磷、钾肥;(2)普通氮肥优化施用(OPT):氮肥为普通尿素(N 46%);(3)控释氮肥A处理:自行研发的水基树脂包膜氮肥(N 43%);(4)控释氮肥B处理:环氧树脂包膜氮肥(N 43%);(5)控释氮肥C处理:聚氨脂包膜氮肥(N 44.5%);(6)控释氮肥D处理:水性树脂包膜氮肥(N 41.5%);(7)控释氮肥E处理:聚氨脂包膜氮肥(N 44%)。B、C、D、E控释氮肥均为市售主流产品。

表1 试验处理 (kg/hm2)

玉米收获后各控释氮肥处理、OPT处理的50%氮肥及所有磷钾肥均做基肥一次性施入。肥料均匀撒施,翻入耕层整地后机播。拔节期,OPT处理追施50%氮肥后立即灌溉,同时所有处理均采用畦灌方式统一灌溉。

本试验为大区试验。大区长45.0 m,宽4.4 m,面积为198.0m2,四周设置保护行。2020年10月12日耕地筑畦,10月14日划出试验大区,按照处理设计要求施肥,10月15日播种小麦,播量为150.0 kg/hm2,于次年6月9日收获。其它田间管理措施各大区保持一致。

1.3 测定项目与方法

于苗期(11月12日)、越冬期(12月24日)、拔节期(4月6日)和灌浆期(5月15日),每个大区随机选取3组1.0m2依次分别调查小麦基本苗数、冬前分蘖数、春季最大分蘖数和有效穗数。

开花授粉期(4月29日)和收获期(6月9日),每个大区随机取3组1.0 m2小麦地上部样段,75℃烘干,测定植株干物质量和氮含量;成熟期将收获的小麦植株样品分为籽粒和茎叶两部分,分别测定N含量和干物质量。全氮含量采用凯氏定氮法测定[15]。

成熟期每个大区连续收获10.12 m2样方麦穗(重复3次),装入网袋,脱粒、晒干、去杂、称重,计算公顷产量。同时每个大区随机抽取3组,每组随机抽取30穗,统计穗粒数。

各指标相关计算公式[16、17]如下:

分蘖成穗率(%)=有效穗数/春季最大分蘖数×100;单株分蘖数=春季最大分蘖数/基本苗数;花前营养器官贮藏同化物转运量=开花期营养器官干物质量-成熟期营养器官干物质量;花前营养器官贮藏同化物对籽粒的贡献率(%)=花前营养器官贮藏同化物转运量/成熟期籽粒干重×100;花后同化物在籽粒中的分配量=成熟期籽粒干重-花前营养器官贮藏同化物转运量;花后同化物对籽粒的贡献率(%)=花后同化物在籽粒中的分配量/成熟期籽粒干重×100;氮肥表观利用率(%)=(施氮区植株氮积累量-无氮区植株氮积累量)/施氮量×100;氮肥偏生产力=施氮区籽粒产量/施氮量;土壤氮素依存率(%)=无氮区植株氮积累量/施氮区植株氮积累量×100。

1.4 数据处理

试验数据利用Microsoft Excel 2016进行整理统计,采用DPS 18.10软件进行方差分析,LSD法进行显著性检验。

2 结果与分析

2.1 不同控释氮肥对小麦产量及其构成的影响

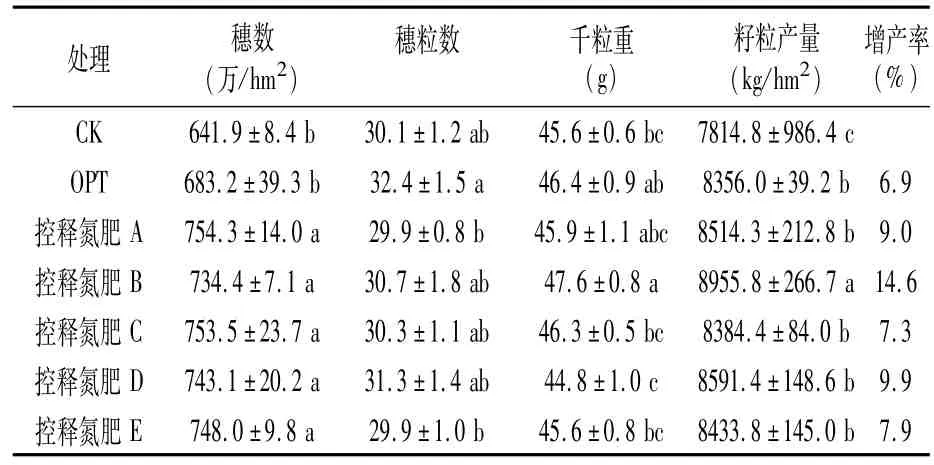

由表2可知,与CK相比,氮肥各处理小麦产量均显著增加,增幅为6.9% ~14.6%。其中控释氮肥B处理产量最高,达8 955.8 kg/hm2,较CK增产14.6%,较OPT处理增产7.1%,且与其他处理差异显著。其他控释氮肥处理小麦产量,与OPT差异不显著。

表2 不同控释氮肥对小麦产量及其构成的影响

与OPT相比,控释氮肥A~E处理均显著增加小麦公顷穗数,增幅为7.5% ~10.4%,各控释氮肥处理间无显著差异。控释氮肥A和E穗粒数显著低于OPT处理,其他各控释氮肥处理对穗粒数无显著影响。而千粒重方面,控释氮肥B处理千粒重最高,为47.6 g,与控释氮肥C、D和E处理差异显著。

2.2 不同控释氮肥对小麦群体结构的影响

由表3可知,与CK相比,氮肥各处理小麦基本苗数均无显著差异。各控释氮肥处理小麦冬前分蘖数均高于OPT,其中A、E处理较高,分别比OPT显著增加30.6%和28.0%,这说明施用控释氮肥可以促进小麦冬前分蘖。各控释氮肥处理均不同程度增加小麦最大分蘖数,且C、D、E处理与OPT差异达显著水平,其中D处理增幅最大,达22.8%。小麦单株分蘖数也反映小麦的分蘖能力,基本苗数相近下春季最大分蘖数越高其单株分蘖数也越高,说明控释氮肥C、D、E处理比普通尿素能更好地促进小麦春季分蘖。

从表3还可看出,与OPT相比,各控释氮肥处理均显著增加小麦有效分蘖数,但各控释氮肥处理间无显著差异。分蘖成穗率是有效分蘖数与最大分蘖数的比值,由于CK最大分蘖数最低,所以其分蘖成穗率最高,而控释氮肥D处理由于最大分蘖数最高,所以其分蘖成穗率最低。

表3 不同控释氮肥对小麦群体生长发育的影响

2.3 不同控释氮肥对小麦干物质积累与分配的影响

由表4看出,与OPT相比,控释氮肥C处理对花前及花后同化干物质向籽粒的转移均无显著影响,其他各控释氮肥处理花前营养器官贮存干物质向籽粒的转运量均低于OPT,花后同化干物质输入籽粒量则高于OPT。控释氮肥B处理花后输入籽粒量最高,较OPT显著提高13.3%,其次是A和E处理,D处理较低,但仍比OPT高6.9%。这说明控释氮肥A、B、D、E处理虽然降低花前干物质向籽粒的转运量,但显著提高花后同化物输入籽粒量,最终增加籽粒干物质积累量,进而提高小麦产量。

表4 不同控释氮肥对小麦干物质积累与分配的影响

2.4 不同控释氮肥处理的氮效率比较

从表5看出,与OPT相比,各控释氮肥处理均显著提高氮肥表观利用率(31.9% ~89.0%),降低土壤氮素依存率(4.6% ~12.1%)。其中控释氮肥B处理小麦氮肥表观利用率最高,比OPT提高89.0%,同时其氮肥偏生产力也最高,而土壤氮素依存率最低,与其他处理间差异均达显著水平。其他4个处理间差异不显著。

表5 不同控释氮肥处理的氮效率

3 讨论

3.1 不同类型控释氮肥对冬小麦产量和氮肥利用率的影响

近年来的研究和应用实践证明,一次性施用缓控释肥能够提高肥料利用率,改善作物生长后期的供肥能力,促进作物增产。张春伦等[18]研究表明,在冬小麦上,一次性基施缓控释肥比分次施用普通尿素增产18.3% ~27.8%。肖强等[19]通过冬小麦-夏玉米轮作3年6季的田间试验表明,缓控释肥能提高小麦氮素利用率2.8~23.4百分点、提高玉米氮素利用率1.0~21.6百分点,土壤-作物系统的氮素损失比普通化肥配施处理减少2.0~24.9百分点。刘苹等[20]研究表明,控释氮肥与普通尿素相比,小麦增产11.4%,氮肥利用率提高37.3%。李梦月等[21]报道,施用控释氮肥相较于传统氮肥能够显著提高冬小麦产量,其中60天释放期的控释氮肥小麦增产12.08%,120天释放期的小麦增产14.31%。本试验结果表明,各控释氮肥处理小麦产量均实现了稳产或增产的目标,控释氮肥B处理小麦产量最高,比优化施肥处理显著增产7.1%,而且各控释氮肥处理的氮肥表观利用率显著增加,比优化施肥处理提高31.9% ~89.0%,尤其是控释氮肥B(环氧树脂包膜)氮肥表观利用率提高89.0%。由于小麦生育期长,生长季内温湿度等土壤环境变幅大,不同包膜材料及工艺生产的控释肥释放性能差异很大[22,23],因此,相同土壤类型上施用不同控释氮肥的产量效应并不相同。

3.2 不同类型控释氮肥对冬小麦群体发育及花后干物质转运和分配的影响

小麦高产的实现要在穗粒数和千粒重保持相对稳定的基础上,通过显著提高单位面积穗数来实现[24]。本研究发现不同控释氮肥处理较优化施肥处理小麦公顷穗数增加7.5% ~10.1%,而穗粒数和千粒重相对稳定,这也是各控释氮肥处理均具有增产趋势的主要原因。这与前人的研究结果一致,即公顷穗数对产量的影响程度最高,其次为穗粒数,最小为千粒重[25,26]。然而小麦公顷穗数的产生取决于小麦分蘖从产生到死亡的整个综合过程,高产小麦群体必须有足够的分蘖数量,同时提高群体质量和分蘖成穗率及单株的分蘖能力,才能最终获得理想的有效穗数。本研究发现,由于控释氮肥类型不同,对小麦群体结构发育的影响也不同:控释氮肥A可以更好地促进小麦冬前分蘖而提高分蘖成穗率,控释氮肥B可以促进小麦春季分蘖而增加分蘖成穗率,控释氮肥C对小麦春季最大分蘖和单株分蘖数影响较大,控释氮肥D、E可以显著提高春季最大分蘖数和单株分蘖能力,但是分蘖成穗率偏低。这可能与控释氮肥类型有关,不同的包膜控释材料氮素的释放不同,而合理的氮素供应可以调节小麦个体的分蘖特性,增加有效分蘖数与单株有效茎数[27],增加最终成穗数[28],促进花后干物质向籽粒的转运积累,促进籽粒灌浆,这是高产足库的基础。从花后干物质积累看,本试验中,除C处理外其他控释氮肥处理比优化施肥处理均可显著提高花后同化物输入籽粒量,最终提高籽粒产量,尤其是控释氮肥B花后同化物输入籽粒量比普通尿素提高13.3%,千粒重最高,这也是控释氮肥B处理产量明显增加的主要原因。控释氮肥在田间的氮素释放性能与小麦生育期内对氮素的需求相互匹配,是小麦获得高产群体结构的关键,也是提高小麦氮肥效率和产量的关键,更是在不同土壤类型下进行控释氮肥产品筛选的关键依据。

4 结论

控释氮肥适宜用量可改善小麦群体结构,增加有效分蘖数,提高成穗率,确保公顷穗数,同时提高小麦花后同化物向籽粒的输入,最终增加籽粒产量;同时提高氮肥表观利用率,降低土壤氮素依存率。本试验条件下,各控释氮肥处理均实现了小麦稳产或增产的目标,氮肥表观利用率提高31.9%~89.0%,其中控释氮肥B效果较好,是比较适合本地区冬小麦一次性施用的控释氮肥类型。