你的痛苦我听见了,我一直在

2022-06-13涂思敏

涂思敏

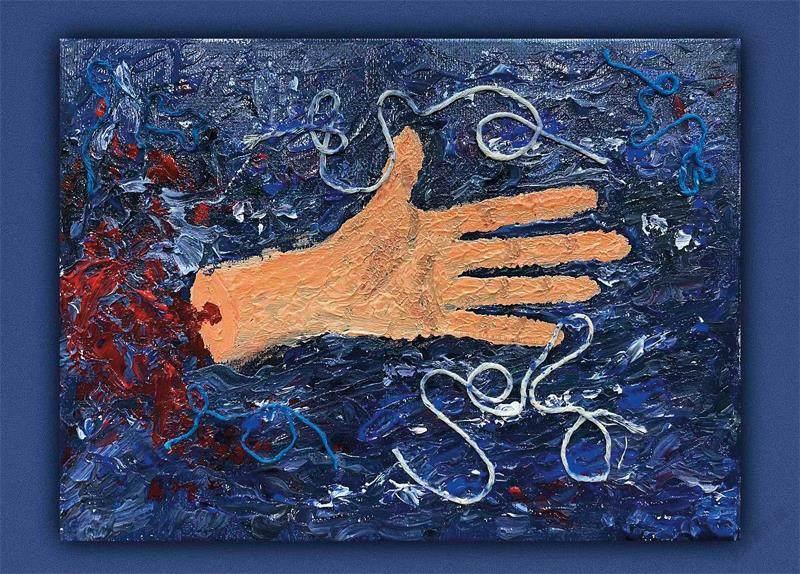

苏苏创作的丙烯画,把痛苦具像化的同时她觉得痛苦也减轻了。(图片来源:受访者供图)

很多人并不需要每天都有人去送他玫瑰。他们只需要危机时刻的那一枝玫瑰也就够了。没有哪一枝玫瑰可以开一辈子的花,玫瑰会枯萎,但你会记得他

在某社交平台的“网络公墓”小组,有人把自己的一部分放在这里;有人把自己的痛苦与创伤写成日记;有人渴求一些微弱的回声;有人说“再也不用把思念藏着掖着”了——在这个“赛博空间”,人们把自己的想念和哀悼寄存此处。

起初,这个小组设立的原因是想给那些绝望崩溃的人一个表达痛苦的场所。在小组的简介一栏里写着:希望每个人都好好的,并在后面附上了全国各地自杀干预热线的电话号码。

根据世界卫生组织发布的数据显示,全球每年有超过70万人死于自杀。在2020年新冠肺炎疫情暴发后的第一年,全球焦虑和抑郁患病率上升了25%,预防自杀也成了社会讨论中避不开的话题。而自杀干预热线则用一根电话线连接起那些孤独、脆弱、绝望的角落,成了“意图自杀者”最后的避风港,因为来电者拿起话筒的那一刹那,就意味着他即将与死亡脱节。

010-82951332,这是北京市心理援助热线的电话号码,也是在搜索引擎上输入“自杀”后跳出来的第一个电话号码。今年是这条不分昼夜、永不停歇的24小时公益热线成立的第20年,这也是北京回龙观医院、北京心理危机研究与干预中心研究自杀干预问题的第20年。在这里,每一位打电话来求助的人被称作“来电者”,而不是“病人”、“患者”或是“想要自杀的人”。接线员不会用成功或是失败来形容一次干预的结果,而是会依据一套规范化的热线技术指南来判断“什么时候结束这通电话更合适”。这条心理危机干预热线共有30多位全职接线员,可以同时连接10条分线,每年他们接听将近3万通来电,其中有10%是高危来电。

“您好,这是心理援助热线。有什么是我们可以帮助到你的吗?”

这是38岁的河北人晓雁在热线工作的第15年,从普通接线员、带班组长,到成为指导和帮助新一批接线员的心理督导,十几年来她见证着热线的点滴成长。在做接线员的头几年,晓雁感觉到很沉重的压力,因为每一通的电话背后都是一条鲜活的生命,而她总是急着想在一通电话里解决来电者的所有问题。但后来她发现自己其实做不到。今年过年期间,晓雁接到了一通来电。男子在电话里哭诉,自己的亲人因为一场意外全部去世了,但悲痛欲绝的他没谈多久就把电话挂断了。晓雁内心觉得很不安,立刻回拨过去,可对方没有接通。后来她又连续三天回拨电话,可对面再也没有声响了。

还有一次,晓雁接到一通电话,对方语气平常地跟她讲述着自己的悲痛经历,讲着讲着却突然告诉她:“我刚才用刀割腕了。”但从声音上,晓雁听不到任何异样。这也是接线员每天所面临的现实:仅仅隔着一条电话线,接线员无法判断对方身处何处、正在做何事,他们拥有的只是彼此那一刻的声音。一旦这条途径被切断,他们就会面临着没有回音、不知下文的处境。

工作的时间越长,晓雁就慢慢学会了排解自己的情绪,因为她意识到这些问题终究是属于来电者的:热线里什么事情都会发生,什么样的人生都会碰到,但接线员无法参与到来电者的人生。接线员所能给的,是情感上的支持,是相信来电者具有改变自己的力量和能力,并提升他们内在的自我效能感。“我沒有必要走那么快了,只需要静下心来倾听对方此刻的感受,给予所有我能够提供的陪伴与支持也就够了。”如果说以前的晓雁想要成为一个帮助来电者解决问题的人,那么现在的她想做一个帮助来电者去相信他们自己力量的人。

“你真正想死的程度,如果用1到100来表示,0表示完全没有,100表示非常强烈,你想死的程度大约是多少呢?在如此痛苦的情况下,你对未来生活的希望程度用0到100表示,0代表完全没有希望,100表示非常有希望,你的希望程度是多少呢?”

这是在热线通用的一套评估个人自杀想法强烈程度的方法,每次通话开始和结束前接线员都会询问来电者的两个问题。对于来电者苏苏来说,如果电话开始前她的“想死程度”是99分的话,那么挂断这通电话前她的“想死程度”是98分,“你不能指望通过一次对话就将痛苦程度降到个位数,但只要能降低一分,热线的存在就是有意义的”。

苏苏在网络平台的一个抑郁症社区很活跃,她会收集并整理大量有关抑郁症的科普文章,也会时不时分享一些她与自己的病痛共处的感受。“苏苏,‘00后’,双相情感障碍患者,没有什么别的身份了”,这是苏苏最开始对《方圆》记者的自我介绍。

过去4年,苏苏曾给全国不同地区的自杀热线打过五六次电话。给上海某一条热线打电话时,因为受不了等待时的音乐,她挂断了电话,“太吵、太阳光”了。苏苏最早一次打热线电话是在2018年,那时候的她对于高考已经是放弃状态,但重点高中的高压环境仍使她压力倍增。她觉得自己时刻被一种“空洞的绝望”所包裹,而她迫切需要有人来听到自己的绝望。那时,苏苏辗转于不同医院进行就诊、住院、吃药和治疗。有些时候,苏苏是靠着自杀热线熬过了下一次面诊精神科医生的等待时间。

心理援助热线督导晓雁除了要给其他接线员做督导工作,自己也承担着大量来电的接听工作。(摄影:方圆记者 张哲)

红枫热线成立30年,给予了许多来电者温暖的陪伴。(图片来源:受访者供图)

热线的性质决定了每次接听电话的接线员是完全随机的,这意味着来电者和接线员在短短一小时的通话中建立起来的连接是仅此一次的。晓雁说接线员要慢慢接受这个现实:一通电话没法真正解决来电者的所有问题,他们能做的只有在这短暂的时间里陪伴他们。可苏苏觉得:“就算只发生了一次,那也是连接。很多人并不需要每天都有人去送他玫瑰。他们只需要危机时刻的那一枝玫瑰也就够了。没有哪一枝玫瑰可以开一辈子的花,玫瑰会枯萎,但你会记得他。”

苏苏在个人主页里写道:“我觉得我不缺爱,但我仍然是一个被爱毁掉的人。”但对她来说,无论她自己身处怎样的痛苦之中,无论她此刻内心有多想要结束自己的生命,但只要看到社交平台上有人发出自杀求助信息,她还是会选择转发、选择报警、选择留言劝慰。苏苏希望自己活着的时候,无论是通过写抑郁症科普文章,还是写自己的患病治疗日记,能帮助到一些人就好了。但她有时候又觉得,自己这种想要帮助别人的心态很“矛盾”,也许帮助别人就是在帮助自己,通过为他人的痛苦发声,学会同情别人,也许她也能学会同情自己,她心灵的伤痕也终究能够开始愈合。

苏苏有时候会想,如果是在租房里自杀了,会不会给房东带来困扰。“意图自杀者”的痛苦是向内的,他们宁愿通过伤害自己的方式来缓解痛苦,也绝不会伤害别人。晓雁告诉《方圆》记者,有很多来电者是因为愧疚而想要自杀,他们认为自己的存在对不起父母和家人,认为只有自己消失了才能减轻他们的痛苦,“但其实最痛苦的人是他们自己。”见过太多被抑郁症折磨的来电者后,晓雁觉得,精神上的病痛其实比躯体的疼痛还要难熬,因为它们看不见、摸不着,也就注定着很难被理解。

苏苏觉得人都是有求生本能的,不管她身处高楼还是海边,只要她拨通电话,就是想给自己一个机会。因为有时候,她的力量不足以告诉自己“我还能坚持下去”,所以她需要有一个人来告诉她,“你可以再试一试”。

苏苏的生活还在继续,她的痛苦和创伤不会轻易消失,她和她的疾病共存、生活着,但她也继续在尝试用文字和艺术来表达她对自己患病的思考。

有时,为了阐释自己意图自杀的原因,来电者往往需要把最私密、最难以启齿的创伤经历分享出来,而这并不是一件容易的事。为了给这样的来电者提供一个安全的诉说空间,红枫热线应运而生。它创立于1992年,是中国第一条致力于妇女问题的心理热线。30年来,北京红枫妇女心理咨询服务中心培养了1000多名志愿者。“直面现实,向弱势群体倾斜”是她们的信念,“用生命影响生命,爱人、爱生命、爱社会”是她们的理念。

在红枫热线,接线志愿者面对的是一群被家庭、被社会忽视的群体。来电者中有70%是女性,其中以低收入的困难女性群体为主。与其他热线不同的是,红枫热线的志愿者都会接受社会性别培训,培养自身对妇女权益保护更敏锐的视角,因为对于很多来电者来说,她们往往面临着更具体、更危险的困境:家庭暴力、性侵、性骚扰、离婚后被剥夺抚养权、探视权无法落实等。在缓解来电者自杀情绪的同时,志愿者需要针对她们的具体困难提供更专业的心理辅导。

热线是公平的,不管是什么样的人,都能在这里得到同等的帮助。不管是什么电话,他们都有机会被听到。在红枫中心专家督导委员会主任丁娟教授看来,这意味着“需要像尊重自己的生命那样,尊重来电者的生命,陪伴来电者成长、挖掘潜力、助其自助。”

红枫热线的来电者里总有一些老熟人因为意图自杀第一次拨通了热线,即便后来她们想要自杀的想法在接线员的劝慰下有所缓解,她们也不会停止拨打电话,以至于后来甚至能通过声音辨别出接听电话的是哪一位接线员。对这些来电者来说,热线是孤独的她们唯一能抓住的东西,而红枫热线从未拒绝过这样的来电者。45岁的离异母亲莉莉因丈夫出轨并与他人结婚生子,万分痛苦时拨打了红枫热线,自那之后的5年里,她给红枫热线拨打了160次的电话,51位志愿者接听过她的电话,其中一位志愿者最多接听过14次。红枫热线主管罗瑜并没有把这些来电者当成对热线的依赖,他觉得这是红枫在伴随着她们的成长。有时,一些来电者会等很久的电话,就是为了表达一声对接线员们的感激,或是给接线员分享自己生活中发生的一件快乐的事情。

“用生命影响生命”不仅意味着用接线员的生命来影响来电者的生命,在有些时候,它还意味着用来电者的生命来影响接线员的生命。红枫热线的志愿者史玲在被问到“加入热线最深刻的感受是什么”时,她控制不住地落泪——对于她来说,红枫给予了她退休之后的第二次生命。史玲在退休前是一名高中的政治老师,退休后一下失去了生活的重心,在陷入迷惘和失落时,成为红枫中心的志愿者的经历拉了她一把。

疫情期间被困在家里的小金第一次来电说自己想死的时候,史玲非常害怕她会自杀,曾一度和中心的督导和主任开过专题会讨论如何帮助她。小金是位离异的年轻女性,从小被父母抛弃,跟着爷爷奶奶长大。如今,从小疼爱她的爷爷得了重病躺在ICU里,而她没钱给爷爷治病,家里人不管不顾,“只有去死了”。在通话中,史玲一步步问出了小金的所在地和爷爷的医院名称,并拨打了110,等待当地的警察介入,查看她的情况。后来,小金平安无事,史玲也暂时放下了心。然而这段关系并没有到此为止,小金在心理咨询师平台上找到了史玲,告诉了她自己的近况,时不时地跟史玲聊天,就跟朋友一样。生活上的小事、找到的工作、当天的快乐心情,小金都会分享出来。

这种生命的接力不仅体现在来电者和接线员之间,更是在来电者与来电者之间产生了深远的影响。“00后”可乐曾经看到网友在网上寻求帮助时说了这么一段话,“这里的人都好善良,明明自己都看不到希望,自己还在承受着痛苦,却还在鼓励着别人,想给别人活下去的希望”。曾经拨打过“希望24”自杀干预热线的可乐对此感同身受,他开始思考如何像当初接线员帮助自己一样地去帮助那些“曾经的他”,他想到了用线上救援促进线下救援的想法,在社交平台上搭建一个抑郁症患者的救助和分享平台,让所有深陷痛苦的人抱团取暖。后來,可乐加入了树洞救援团,这是一个通过人工智能抓取社交平台“树洞”页面上的评论,从而发现高危人群,拯救他们生命的志愿者团队。在这个树洞里,求助者可以收获同伴的支撑、私密的倾诉空间、必要时的心理干预。可乐继续在用自己的生命影响着更多人的生命,“走出去很难,但我还是要让你知道外面的世界很美好”。

热线之外,如何去更好地拯救生命?这是每一条自杀干预热线都在思考的问题。但除此之外,我国的自杀干预热线依然面临着很多问题。

北京心理危机研究与干预中心副主任梁红表示:“什么叫干预好了,就是有些人真的度过危机,通过这个危机自身成长了,以后遇到同样的危机,他能利用内外资源去应对危机。而有的人只是把它暂时藏匿起来,总有一天它依然会爆发。”北京市心理援助热线接听率只能达到1%,这意味着在每天拨打电话的一万个来电者里,只有一百个人的痛苦可以被听到,而这已经是接线员24小时连轴转、两班倒所能做到的极限了。

让晓雁印象很深的一次经历,是电话接通后对方的一阵骂:“怎么这么多人等着自杀呢?我都等了几个小时。”那时晓雁觉得不仅是自己,所有接线员都一样,每天都面临着很大的压力。在自杀干预理论中,曾经试图实施过自杀行为的人,是属于有可能再次实施自杀行为的高危人群。面对这些高危来电,热线规定接线员需要对他们做为期6次的回访,而这是极大的工作量。

因抑郁症自杀的作家林奕含曾说过:“精神病患的定义是:无论与谁在一起,都无法真正幸福。做什么美人、千金、天才,我只想健健康康地爱人,健健康康地被爱。”事实上,对于有比较严重的焦虑抑郁等情绪障碍或有其他精神病性状况的来电者来说,热线并不能完全解决他们的问题,去三甲医院的精神专科接受诊断和治疗是更好的选择。丁娟表示,在接受治疗的同时,辅以专业稳定的心理咨询会产生更好的效果。但对于很多拨打红枫热线的低收入女性来说,她们无法支付高额的心理咨询费用,而目前心理健康的公益事业还不够发达,不足以覆盖到一些经济欠发达地区。对此,丁娟认为:“应该加大心理健康公益事业的投入、增大各类公益心理服务的比例,从而为更多人提供专业的社会心理服务。”

2000年,北京回龙观医院与中国国家疾控中心组织了一次关于自杀的流调,调查结果显示,我国每10万人中有22.23人死于自杀。20多年过去,我国的自杀率已有显著下降,但自杀发生的特征是否有了变化呢?对此,梁红认为,重新开展一次流调非常重要,这需要大量的人力、物力和财政经费的支持。通过对自杀人群的轨迹分析和针对这些人群的画像,可以让自杀干预热线更好地去帮助他们。她还提到,中国的老年人自杀问题也需要重视。不同于年轻人,他们是否能及时获得自杀干预的途径?他们对于心理健康问题是否有足够的认识?这些都是需要给予重视的问题。老年人往往又是那群最需要被关怀和体恤的人。因此,如何找到那些需要真正帮助的人,是干预热线的下一步目标。“除了那些主动拨打过电话、想要寻求帮助的人以外,如何去帮助那些沉默不语但内心痛苦的人也是值得思考的问题。”

其实,发展针对心理和精神疾病的医疗仍然是自杀干预问题的重中之重,而自杀干预热线其实就是搭建在医疗和公共对心理健康需求之间的一座桥梁。梁红表示,因为热线的便利性、及时性的优势,未来我们需要更多具有专业性、针对性的热线服务,比如针对特定群体的艾滋病热线、青少年热线、戒毒热线等,来补充和满足不同群体对心理服务的需求。

心理学家安德鲁·所罗门在《正午之魔》一书中写道,“抑郁是爱的瑕疵。我们是会爱的生物,也就一定会因丧失而绝望,抑郁正是这种绝望的机制。抑郁来临时,会贬低一个人的自我,最终将我们给予或接受情感的能力侵蚀殆尽。我们内在的寂寞也显现出来,不仅摧毁我们与他人的联结,也摧毁我们平静独处的能力。爱虽然不能预防抑郁发生,却會给心智以缓冲,呵护它免受自身伤害。”同理,自杀干预也许永远无法拯救每一条生命,但它至少可以在此刻告诉你,“你的痛苦我听见了,我一直在”。(文中所有来电者和接线员均为化名)