城市“人口流量”新格局

2022-06-10中国报道邱慧

文|《中国报道》记者 邱慧

越来越多的人在向新一线城市或强二线城市集聚。

最新的人口统计数据显示,2021年,武汉、成都、西安等二线城市人口增量增速迅猛,均超过了20万人,而曾在一段时间里备受青睐的北京、上海、广州、深圳这四大一线城市,2021年的人口增量总和仅12.48万人。

统计结果中,2021年人口增量较多的多为省会城市,诸如南昌、长沙、郑州、南京、福州等。业内分析认为,二线城市已经开始成为人口流入的重要区域。

中国(深圳)综合开发研究院区域发展规划研究所副所长王振就此向《中国报道》记者表示,当前我国一线城市已进入常住人口增长的疲软期,人口流动的区域格局正在呈现新规律、新趋势。

北上广深正失去“人口流量”

城市人口增长包括自然增长和机械增长两个部分。所谓人口的机械增长即为一定时期内,由于人口迁入和迁出而引起的人口数量变化。

从数据来看,尽管2021年我国新增人口总量仅48万人,但从城市人口数量变化上看,包括武汉、成都、杭州、西安、南昌、长沙等10个城市的常住人口增量超过了10万人。其中,武汉2021年常住人口增长120万,成都增长24.5万,杭州增长23.9万,而西安、南昌、长沙分别增长20.3万、18万和17.8万。以武汉为例,2021年年末全市户籍人口934.1万人,全年户籍出生人口8.2万人,死亡人口5.4万人。这表明,武汉的增量常住人口多依靠外地迁入。

值得注意的是,曾在一段时间里被视为人口增量明星城市的“北上广深”在此轮统计中出现了不同程度的低速增长甚至是负增长。

公开的数据显示,2020年以前的10年里,“北上广深”这四大城市的常住人口总增量均过百万。而2021年,这四个一线城市中,广州新增常住人口7.03万人,深圳为4.78万人,上海为1.07万人,北京则出现了负增长,其2021年的常住人口数量较2020年减少了0.4万人。

王振向记者坦言,统计数据透露出现阶段二线城市人口增量已充分跑赢一线城市。这意味着强二线城市的人口吸引力开始明显提升,一线城市的人口吸引力开始下降。

记者梳理发现,从2017年开始,武汉、西安、杭州等地就先后推出了利于人才迁入相关的政策,这是二线城市最早开始的“抢人大战”。也正是从这一时间开始,二三线城市为了吸纳人口,逐步对城市的基础设施建设、产业优化等方面做了改进,一批新兴产业得以在区域内落地。

在业内看来,部分综合实力较强二线城市的高性价比是吸引人群迁入的重要原因。广东省社会科学院省人才发展研究中心研究员、副主任周仲高就曾向媒体指出,随着一线城市生活成本和就业压力加大、二线城市公共服务条件改善并提供更具吸引力的优惠政策,部分人口从一线城市流向二线城市。

王振认为,人口流向二线城市已经成为未来的新趋势。他告诉《中国报道》记者,在政策以及市场“无形之手”的双重作用下,一线城市的人口增速将会放缓,而一些产业活力强的二线城市,会迎来更大的人口增长机遇。

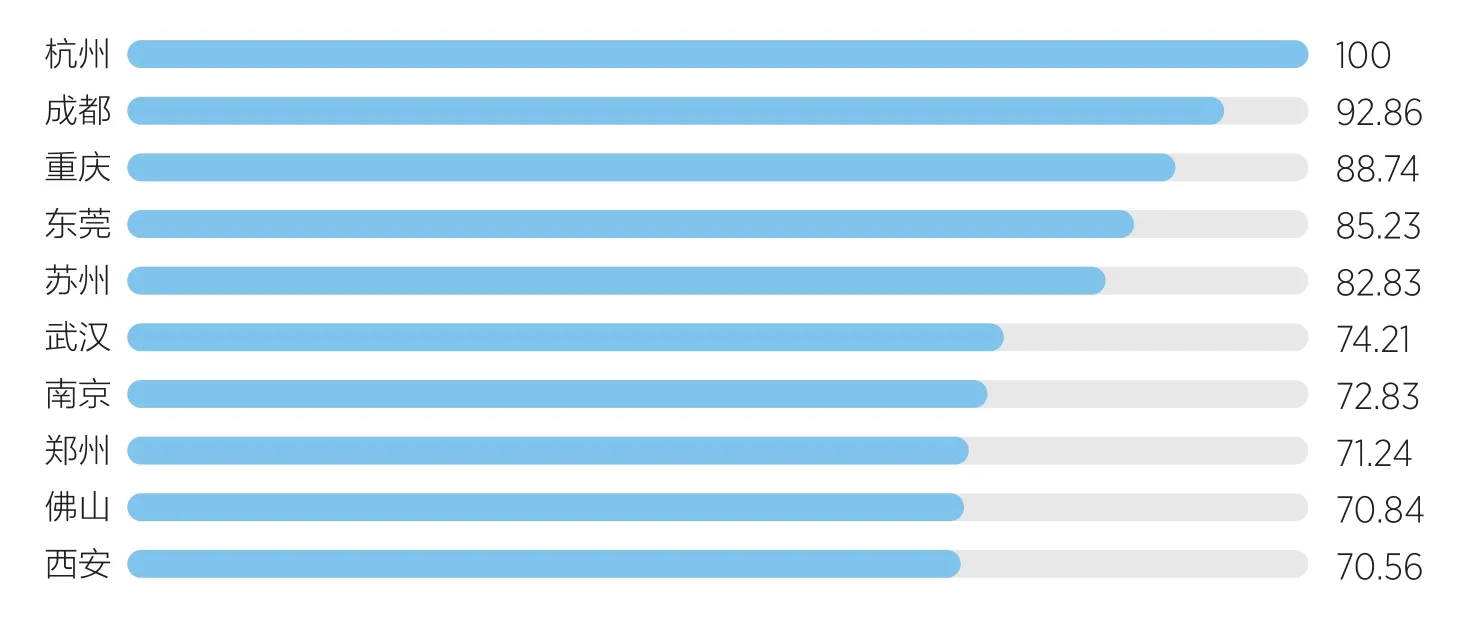

新一线城市人活跃度

疫情影响不是根本原因

信号从2020年后开始显现。

在此之前,从2010年至2020年,人口多流向多汇集在中心城市。“北上广深”也曾在一段时间里因集聚了大量人口而被称为“人口流量收割机”。公开的统计数据显示,2015年时,上海的常住人口首次出现负增长。其后“北上广深”的常住人口增量呈低速状态。

北京大学社会学系教授陆杰华就此向《中国报道》记者表示,近几年,以北京、上海为代表的一线城市人口总量已趋近饱和,常住人口总量增长速度很难继续保持此前的势头。

2020年之后,新冠肺炎疫情在多个城市反复。在陆杰华看来,尽管新冠肺炎疫情影响了一部分人继续在一线城市就业、生活的意愿,但早在疫情之前,诸如北京、上海这样人口规模达到2000万量级的城市,人口增量的变化就已呈现下降趋势。“一线城市的人口规模已经进入到平稳期。10年前那样的快速增长劲头已经很难再出现了。”陆杰华告诉记者。

王振也向记者指出,短期而言,新冠肺炎疫情对于当前我国人口的跨区域流动确实产生了一定的影响,而从长期来看,这是城市发展过程中必然会出现的结构性调整。

包括王振在内的专家均表示,新冠肺炎疫情只是这种结构性调整的加速剂。王振说,在我国人口红利消退和城镇化进程放缓的背景下,随着一线城市人口承载力趋于饱和,区域经济内部发展水平的不断提高,人们更倾向于区域内迁移而非长距离迁移,从而导致人口跨区域流动的规模和强度开始下降,区域内部流动的规模和强度开始上升。

人口流入减缓、人才流失加剧,业内认为当前一线城市正经历“人口换血”时期。王振向记者提到,随着一线城市人口流入放缓,人口结构和质量均将不断优化和提升。一方面,有利于一线城市资源环境承载与公共服务配置更加协调、有序;另一方面,随着低收入群体的溢出,将进一步抬高消费型成本和服务型成本,从而导致日常生活成本进一步高企。

而在陆杰华看来,一线城市的人口变化未必“完全是个坏事”。他向记者解释道,不同的城市由于经济地位不同、功能定位不同,人口规模变化的影响也不尽相同。他提醒,在人口老龄化的背景下,对于一线城市来说,未来一段时间的重要挑战是如何保持适当的年龄结构。

在陆杰华的观察里,四大一线城市中,外来人口居多的广州、深圳对于迁入人口的政策相对宽松。他预判,广州、深圳的城市人口还将增长,只是势头会有所减缓。

二线城市迎来新机遇

究竟什么样的二线城市能迎来人口增长机遇?受访专家普遍提到的是“城市的发展潜力”。

此前由第三方机构发布的《中国城市人才吸引力排名:2022》中指出,从人才流动趋势看,长三角、珠三角人才集聚,高能级城市人才跨区流动性减弱;从地区看,东部人才持续集聚,中部、西部、东北持续净流出。

广东省人口发展研究院院长董玉整认为,未来青年人口会继续向强二线城市、省会城市、计划单列市等中心城市集聚。这些年轻人大都有高学历、高技能,城市要实现高质量发展迫切需要这些人才。

陆杰华向记者指出,过去10年,东部城市群发展相对较快,大量人口向东部聚集。但未来不同地区的城市发展“不是一枝独放的,而是多头并进的。”他更看好新兴发展起来的中部城市,如成都、武汉、重庆等。他告诉记者,城市的定位以及其处于城市群中的功能是城市吸纳人员的决定性因素,“交通便利、经济环境开放、基础建设完备等都是吸纳人口的重要竞争力”。

尽管当前二线城市的整体实力较一线城市仍有差距,但综合房价、生活成本等多重因素,二线省会城市正迎来人口的集聚期。

王振向记者表示,随着人们“就近就业、就近居住”的需求越来越强烈,回乡就业置业的趋势逐渐明显,河南、四川、湖南、湖北、安徽等省份的省会城市将迎来重要的人口增长机遇。在他看来,未来几年,劳动力大省的省会城市以及一线城市的周边城市会处在人口高速集聚期。

王振认为,随着京津冀城市群、长江三角洲城市群和粤港澳大湾区等区域一体化水平的不断提高,受一线城市房价高、落户难、限购严等因素的影响,周边城市可以依托先天的区位优势,积极承接一线城市不断溢出的产业和人才,带来重要的人口增长机遇。

业内有观点表示,当前中国人口的发展已经进入“存量”阶段,各地区能否在此背景下铸造地区“增量”,是未来城市竞争格局的关键。

陆杰华补充道,随着二线城市在经济、教育、医疗等方面后发优势的凸显,以往人口净流出的地区开始反向吸纳人口。而对于这些地区来说,下一步的重要考验是如何利用后发优势把人留住,让来者成为地区社会经济发展中的重要力量。