志与智对相对贫困的影响研究

2022-06-09解垩孟婷

解垩 孟婷

摘 要:“志”“智”与贫困之间存在着微妙而复杂的关系,通常认为贫困作为收入不平等的结果是个人志向的因,但同时也是个人志向的果。“智”可视为一种内源因素影响个人志向的形成,同时亦能对贫困状态的改善起到直接作用。从相对贫困视角切入,分析了志向和智力形成过程中可能受到的内源与外源因素作用,并在志向形成因素中重点阐述了外部约束中的收入不平等以及内部因素中的教育对其的影响。之后探讨了志向与智力影响相对贫困的可能机理,同时基于“志向差距”的概念、皮格马利翁效应以及贯穿于志向、智力形成要素中的“教育”,来分析推测“志”与“智”的相互作用以及对相对贫困的交互影响。最后对分析结果进行总结,以期为开展更加深入的实证研究奠定理论基础,并为我国接下来“双扶政策”的制定和调整提供政策启发。

关键词:相对贫困;志向;智力;志向差距;教育

中图分类号:F323 文献标识码:A 文章编号:1009 - 5381(2022)03 - 0078 - 12

一、引言

改革开放以来,我国一直致力于解决脱贫问题。2020年我国已实现现行标准下的全面脱贫目标,但绝对贫困的消除不等于扶贫工作的终结,而是由此进入“后扶贫时代”。城乡之间发展不平衡、收入差距扩大以及阶层固化等矛盾日渐凸显,将致使我国相对贫困人口长期处于劣势状态。当前,相对贫困是具有主观性、相对性、多维性、动态性以及长期性等多重特征的“发展性贫困”,有别于绝对贫困治理重在解决最基本的生存刚需,相对贫困的治理更加侧重于缩小收入差距、降低福利不公平和解决内生动力缺乏等问题。相对贫困的多重特征也暗含了其形成机理的复杂化和多元化,会受到内部和外部因素的综合影响。其中,以贫困个体内生发展动力不足为主的内源因素对相对贫困起决定性作用。贫困地区发展滞后与贫困人口的自我驱动和发展能力缺欠有着必然的联系,志与智的短板成为脱贫致富的瓶颈。党的十八大以来,习近平总书记多次强调激发贫困人口内生动力的重要性,并提出“扶贫必扶智,治贫先治愚”的重要论述。授人以鱼,不如授人以渔。国家扶贫战略由传统的“输血式”扶贫转向探索“造血式”扶贫,“扶志”和“扶智”成了扶贫工作中不可或缺的关键组成部分。扶志激发贫困人口的思想活力,扶智催生贫困人口的行为活力,两者并驾齐驱,有效实现贫困地区和贫困人口的脱贫及成效巩固。

“志”“智”与贫困之间其实存在着微妙而复杂的关系,通常认为贫困是个人志向的因,但同时也是个人志向的果。由于志向的概念比较宽泛,其形成受到了诸如个人以往经历、个人及父母的教育和认知水平、周围人的经验与成就以及社会经济环境等内部和外部约束的影响,所以“智”可视为一种内源因素影响个人志向的形成,而贫困作为经济受限的表现或是收入不平等的结果可看作影响个人志向的外援约束之一。因此,个人志向、智力水平与贫困状态息息相关。然而,由于扶志、扶智政策奏效的关键在于“如何扶”,这则有必要分析个人志向和智力水平的形成具体会受到哪些因素的影响。进一步来说,志与智是如何影响贫困状态的,其内在机理也值得探讨。此外,由于志与智均能对相对贫困产生影响,且智在志向形成中也发挥着一定作用,那志与智之间是否存在相互作用,是否会对相对贫困产生交互影响?这些问题同样值得探究。

有鉴于此,本文首先试图梳理和归纳已有文献中影响志与智形成的主要因素,分别从内部和外部两个层面展开阐述,然后从相对贫困的视角切入,探讨志与智对相对贫困的独立影响,并基于“志向差距”的概念和皮格马利翁效应,重点抓住“教育”这一联结志、智与贫困的核心要素,推测志与智对相对贫困的交互影响,最后对以上分析结果进行总结,以期为开展更加深入的实证研究奠定理论基础,并为我国接下来“双扶政策”的制定和调整提供政策启发。

二、志与智的形成

(一)志的形成

古語有云:“有志者,事竟成。”从古至今,志向和立志一直被中国思想家和教育家广为提倡。孔子是我国历史上首次提出立志问题的教育家,其尚志思想中的精粹已经沉淀成中华民族优秀的传统文化,对后世产生了深远的影响。在国外研究中,“志向”的概念最早由Hoppe提出,表示主体对实验任务的期望或目标。之后,在Simon提出的“满意度(satisficing)”观点中,“志向”起到了关键的解释作用,由此志向成为有限理性决策理论中的核心概念。在现今的定义中,志向一般指的是对获取某物或达到某种目的的渴望[1]。志向是一个多维度的概念,个体除了向往更优的物质生活水平或财富外,还会对尊严、健康、安全、权利和社会地位等产生追求[2-3]。个人通过自己过去的经历、与周围人进行对比、由父母思想渗入、从外界获取信息等途径都能够激发志向,学术界一般将志向的形成视为外源和内源因素的共同结果。

1.志向形成的外源因素

许多研究表明,志向会受到社会环境的影响[2],[4-6]。志向是个人偏好的一部分,但不同于“消费者偏好”假定的那样在社会中孤立存在,而是形成于社会互动与社会成员间的交流之中[2-4]。正如Marx所言,“我们的欲望和乐趣都来源于社会,因此,衡量它们时要与社会相联系,因为它们具有社会性和相对性”,个人的欲望和行为标准会受到社会中其他个体生活、成就、经历或理想等方面的影响,由此形成群体间的互动效应和共同发展的动力[7]。家庭人口规模、城乡户口等也会对志向水平造成影响,在Posel&Rogan的家庭调查样本中,平均志向水平随着家庭人口规模的增加而上升,如果家庭中增加了一个成年人,而不是多了一个孩子,则提升的志向水平更高[8]。Pasquier-Doumer&Brandon考察发现,限于稀缺的就业岗位和就业信息,生活在农村地区的居民一般志向水平偏低[1]。此外,自然灾害、气候条件等这些外在条件也与志向的形成息息相关。例如:在Kosec&Mo的研究中,巴基斯坦地区常年降雨,并在2010年发生了巨大洪水灾害,极端的气候和洪水冲击造成了家庭财产损失并对居民的志向产生了显著的负面影响,但政府可以通过及时的社会保护项目弥补部分损失并给予精神上的慰藉,有效控制居民志向水平的降低[9]。

值得注意的是,收入不平等也是影响志向形成的重要外援因素,志向是心理学层面的概念,志向水平会被收入不平等现象直接引发的社会比较所驱动[10]。事实上,收入不平等可能会对志向的形成产生两种不同的影响。一种是消极影响,当穷人意识到与富人之间的巨大收入差异时,会认为无论自己付出多少努力,也无法达到富人现有的财富水平,从而产生“破罐子破摔”的心理[11-12]。同时,在高度不平等的社会中,穷人和富人之间交流互动的机会更少,加深了两个群体间的距离感,穷人很难接触到也不了解富人树立的远大志向,囿于对其他群体生活方式、行为决策、机会追求的认知缺乏,贫困个体就好比失去了学习的“榜样”,进而阻碍了自己志向水平的提升[2]。另一种是积极影响,在一个更加平等的社会中,贫困群体更容易观察到富裕群体的各类行为,并以此为鉴,互动效应的发挥有效提升了贫困群体的志向水平,在适当的收入差距下所产生的社会比较激发了低收入者的斗志,或者说是一部分人经济地位的向上流动被低收入者视为未来自己可能受益的标志,于是立志倾尽全力去减少这种社会地位剥夺,实现收入阶层的跨越[5],[8],[13]。此外,在现实社会中还有一处明显的体现,不同行业的收入差距存在天壤之别,近年来娱乐圈、体坛明星、网红等天价收入的曝出,致使不少价值观尚未形成的青少年群体改变了理想目标,此种情况产生的影响在此不做深入探讨。

2.志向形成的内源因素

从内源因素来看,由于个人志向具有较强的主观性而难以衡量,因此在早期研究中,通常将个人过去的经历作为志向的参照[14-15],但该方法的缺陷在于仅将个人以往经历作为志向形成的唯一要素,无法清晰表述具体的志向。在之后的研究中有更多因素被纳入考虑,譬如收入水平、家庭财富或是依据收入比较形成的相对社会地位[16-17],收入更高的人以及那些与同龄人相比收入更高的人,往往会设定更高的志向[4]。其原因可能在于,相对富裕的人依托于其强大的权力、地位和丰富的物质资源等,拥有更多的机会去探索未来、开拓视野,从而更有远见,并能够通过多样化的途径实现自己的志向[18]。此外,一些基本的个人特征也会影响志向。例如志向的性别差异就比较明显,不少研究表明,平均而言,男性的志向水平一般高于女性[19-22]。可能的解释是,女性能够获得的经济机会较少,从而限制了她们可能获得的成就。这一点同样在Pasquier-Doumer&Brandon的研究中得到了体现。[1]在其调查的秘鲁儿童样本中,女孩在8岁时相较于男孩有更高的抱负,但此结论在女孩长大后就不再成立了,可见随着女孩的年龄增长,阅历更丰富,尤其在面临结婚和生育的选择时,对社会环境的深入认识及其他条件的限制使其不断调整志向水平。另外,Beaman 等在考察中发现,在印度的乡村委员会中,为女性保留的领导职位在一定程度上缩小了志向上的性别差距。年龄与志向间可能也存在关联,年轻人的志向水平普遍高于老年人[21-22]。除了上述这些因素外,还包括宗教、种姓、种族,个人的感知、推理和判断等这些内在心理约束同样也在影响着个体如何规划自己的未来[2],[4]。

在所有影响志向形成的内源因素中,教育也是不容忽视的。不少研究表明,教育与志向呈正相关关系[1],一般受教育水平较低的人志向水平也不高。教育是提升个人素养和丰富精神世界的有效途径,缺乏良好的教育是阻碍贫困个体接收先进知识和理念的瓶颈因素,较低的受教育水平伴随的是较弱的理解、感悟和学习能力,无疑会抑制志向水平的提升。举例来说,近些年来国家大力宣传推广“双扶”政策,即便是当地政府人员挨家挨户给予扶贫指导和精神鼓励,也存在不少贫困户难以改变其思想,无法激励他们产生强烈的脱贫欲望,尤其是那些“等靠要”思想严重的贫困个体更是不为之所动。还有一个典型现象则是,在當今互联网时代,知识等信息的获取突破了时间和空间的限制,在看似为缺乏教育的贫困个体提供了学习的便捷途径,实际上仍有很大一部分人在使用电脑、手机等现代化产品上存在困难,而这些产品又是拓宽视野、提升精神境界的利器,缺乏产品的操作技能直接切断了提升志向水平的潜在路径。此外,根据上文的分析,志向会在社会互动与社会成员的交流中形成,接受良好教育的人往往见多识广,更高水平的教育平台往往聚集着更多优秀的人才,高学历层次也意味着周围社交圈的等级会随之提升,同时有机会接触到社会上不同领域、不同类型的群体,从而在想法和经验的交流中碰撞出思想的火花,形成更高远的志向。

(二)智的形成

“智”从字面上理解为智力,并非局限于先天遗传的智商水平,在扶智政策中更多是指可通过后天家庭教育、学校教育、职能培训等手段所能达到的文化知识水平和技术水平。

1.智力形成的内源因素

智力水平形成的内源因素主要包括性别、年龄和健康状况等。在人们的普遍感知中,男性的逻辑思维能力较强,女性的形象思维更占优势,并且男女在不同的年龄段表现出智力发展速度存在差距。教育心理学家普雷西测试发现,女性在14岁之前智力发展速度高于男性,15岁时两者持平,而在16岁之后男性优于女性。此外,健康状况是实现自我发展的人力资本,个人的健康程度也会影响智力水平,由于物质条件的相对缺乏,即便温饱问题已经基本解决,但贫困家庭子女仍可能会出现身体方面的营养不良、贫血、记忆力衰退、注意力不集中等症状,这些生理的障碍会引发学习能力弱、长期缺勤等问题,最终影响学业情况。至今为止,包括我国在内的不少国家实施了各类营养干预计划,有不少学者评估了通过免费营养餐进行营养干预对贫困地区学生学业表现的影响,发现其不仅能改善学生的体质,还促进了学习成绩的提升[23-26]。当然,健康不仅指生理上的,贫困个体的心理健康也值得关注。在心理与行为方面,由于家庭经济贫困带来的心理上的落差,或是父母外出务工导致子女沦为留守儿童,贫困学生很容易产生自卑心理,也会形成巨大的精神压力,诱发焦虑、抑郁等不良情绪,同时还可能出现人际敏感、过度自责、孤僻、偏执等不良心理状态。毋庸置疑,这不仅会降低学习效率,还会阻碍与老师、同学之间的交流学习。

2.智力形成的外源因素

影响个体受教育程度的重要因素来源于外部环境,具体可从家庭环境背景、社区社会环境、教育公共服务可及性三个层面展开探讨。

(1)家庭环境背景的影响

在美国社会学和教育学史上著名的《科尔曼报告》中有一个重要结论:学生家庭背景与学业成就之间存在显著的相关性。继科尔曼之后,大量研究和调查也都表明,家庭的一些固有特征确实会影响家庭成员的受教育程度,在经济学领域中主要涉及父母受教育程度,子女数量、性别和排行,家庭中双亲的相对地位,以及家庭社会地位和经济状况等。

首先是父母的受教育程度。贫困家庭的父母往往文化水平偏低,他们没有“知识改变命运”的体验,所以也很难相信“知识改变命运”,由此可能造成其对子女教育的重视程度不高,不会经常陪伴和督促孩子努力学习,同时会遗传给孩子较低的学习能力,自身又因为文化水平的限制难以为孩子提供课业辅导,这样就使得整个家庭缺少浓厚的学习氛围,加之父母的受教育水平往往直接影响到其对子女的教育方式,这样就会在潜移默化中对孩子的行为习惯、性格心态造成影响。

其次是家庭中子女的构成。对于独生子女而言,他们总能获得更好的教育机会和教育资源,值得关注的是多子女家庭。在Becker&Lewis提出的“数量-质量”替代模型中,家庭中孩子的数量与质量呈负相关,受教育水平无疑属于质量的一种体现,与父母的教育投资挂钩[27]。根据“资源稀释假说”,在既定的经济资源下,子女数量的增加对家庭教育资源起到了稀释作用,平均分配到每个子女的资源会减少[28]。同时,从现实因素考虑,子女较多的家庭往往是为了增加家中劳动力的供给或是希望家族有男丁传承香火才大量生育,出于这些目的的父母本身可能就不会过多关注子女的教育,抑或是不会对每个子女的教育都全身心地投入,所以多数情况下子女数量的增加会对子女的平均受教育程度产生负向影响。在这里的描述中其实也隐含了子女性别的影响,父母对子女的教育投资会存在性别差异,对女孩的投资水平相对更低,其更容易面临辍学的风险,在中国这可能受到了“重男轻女”“女子无才便是德”等传统守旧思想的影响。另一个原因或许是受利他主义动机驱使,父母考虑到了男孩和女孩的经济回报不同,根据中国的传统,男孩要承担主要的赡养责任,而女孩长大后则会出嫁,所以相较于学习能力,父母可能更注重培养女孩基本的生活能力、持家能力。关于多子女家庭中子女出生顺序对受教育程度的影响,中西方存在明显的差异。在西方发达国家,出生排行靠前的子女受教育程度更高[29-31]。越年长的孩子凭借“位置”优势消耗了更多的教育资源,然而受限于家庭教育资源的约束,意味着最后出生的孩子要面临资源稀缺的困境。而在中方及亚洲部分国家,越晚出生的子女受教育程度越高[32-34]。该现象的产生可能源于中国日常观念中的“末孩优势”,很多父母会偏爱年龄最小的子女,从而投入更多的时间、精力在他们身上。此外,一些贫困地区还存在代内教育资源转移的现象,家庭中年长的孩子通过提前结婚或工作的方式获得资金以支持年幼孩子的学业[35]。所以,这种“末孩优势”实际上是“代际倾斜”和“代内供养”共同作用的结果[36]。

父母亲的相对地位即哪一方掌握家庭的话语权,也一定程度上影响了对子女的教育投资以及是否会存在教育性别歧视。相关研究结果显示,当母亲占据家庭的主导地位时,其具有的决策权力将直接影响子女接受教育的机会[37-38]。现实情况也证明了这一点,贫困家庭中的母亲往往都在参与农业生产活动,在财务管理、决策制定等方面处于边缘地位,由此丧失了为子女争取教育投资的机会。很多时候,母亲角色的重要性往往会被忽视,大众对贫困家庭中母亲角色的认知不足或有偏见,事实上无论在我国传统文化还是当代国内外研究中都揭示过一个道理:母亲对子女教育至关重要。“贤母使子贤也”,从伦理学层面来讲,母亲的道德感更强,相对更加重视子女的教育,而贫困家庭总是缺少女性的发声,造成了女性更贫穷的客观事实。

再次,贫困家庭较低的社会地位和薄弱的经济状况是引致子女受教育水平低的根本原因。随着经济发展,即便不少低收入家庭可以节省出子女义务教育阶段的支出,但随着教育程度的提升,尤其是高等教育阶段的开销陡增,会使很多原本在贫困线边缘徘徊的家庭坠入贫困的泥沼。同时,缺乏稳定的收入来源和还款能力是贫困家庭难以获取信用贷款的主要掣肘,信贷约束又进一步制约了相对贫困家庭子女求学的可能性。

(2)社区、社会环境的影响

从行为经济学的角度来看,人的经济行为会受到自身所处社区、社会环境的影响,因此同侪效应、邻里效应和社会环境等对个体的教育选择行为也会产生影响。

同侪效应在学校教育中就有着明显的体现,同侪效应的效果不仅表现为同一教育环境下个体之间形成相互竞争的氛围,同时也促进了彼此间的交流合作。正如古语中的“近朱者赤,近墨者黑”,学生的学习成绩会受到周围同学成绩水平的影响。例如,Hanushek和Kling等通过对美国黑人、白人学生成绩,以及贫困家庭搬迁后子女的受教育状况的研究发现,周围学习成绩优秀的同伴越多,越有利于提高学生的成绩和入学率[39-40]。

与教育相关的邻里效应在中国最典型的体现就是家长口中的“别人家的孩子”,由于邻里之间交往频繁,子女的学业又是邻里间茶余饭后的重要谈资,出于追求家庭社会地位的动机,很多父母会将自家子女与邻里家庭子女的受教育水平作为重点比较的内容[41]。社会地位一般是由家庭经济收入决定,而受教育程度是决定未来收入的关键因素,所以为了在邻里间获得一定的社会地位,得到别人的尊重与认可,各个家庭父母争相加大对子女教育的投资[42]。在余丽甜和詹宇波的研究中发现,在农村中低收入家庭中,个体追求社会地位的动机就是邻里效应促进教育支出提高的重要因素[43]。此外,社区条件是否完善、邻里关系是否融洽、社区环境是否安全等均會对贫困儿童的教育、认知、语言、社交能力等产生重要影响[44-45]。

社会文化环境同样也会对个体受教育程度造成影响。例如在职场中,性别歧视现象并不罕见,由此造成了教育回报存在明显的性别差异。同等学力水平的男性、女性竞争者在应聘部分职位时,男性成功的概率往往更大。另外,Siphambe发现,即便女性的受教育程度相对更高,其工资收入仍不如男性。这些歧视现象无疑会动摇贫困家庭给予女孩教育投资的想法或是降低投资水平[46]。

(3)教育公共服务可及性的影响

从教育公共服务的供给角度来看,政府对教育的投入、教育政策和制度,以及教育质量等也是造成个体受教育程度差异和受教育机会不平等的重要因素。

教育投入除了来自家庭支出外,政府的教育投入是重要组成部分。从公共经济学来看,政府教育支出对家庭教育投入的影响可划分为财政支出如何影响居民消费的范畴,显著的影响包含挤出效应和挤入效应,具体是哪种情况主要取决于当前教育资源总量是否已满足需求或是两者间的替代弹性大小[47],进而会对子女的入学率和受教育水平产生影响。从整个社会来看,挤出效应表现为,在获得同样的教育效果下,政府加大对教育的公共支出力度一定程度上减轻了家庭所需承担的教育投入。在经济水平和教育资源薄弱的农村地区或是低收入群体,挤出效应的作用更为显著[48-50]。由此一来,贫困家庭由于资金限制而导致的子女教育投入不足的局面得到缓解,子女接受教育的机会增加。挤入效应在这里指的是,政府教育投入规模的扩大能够有效带动家庭教育投入的增加[51]。可能的内在机理是,政府加大公共教育投入的决策行为影响了居民对教育回报率的预判,提高了对教育的重视程度,进而萌生了追加教育投资的想法。但是,一般而言,在经济发达的地区才会体现出较强的挤入效应,低收入家庭囿于经济的约束,通常不会大幅度增加教育投入,由此可能会加剧贫富家庭的教育不平等。

教育政策和制度的调整或改变不仅对教育资源起到直接调节的作用,还很大程度上决定了家庭教育决策和个人的福利水平。我国针对各个教育阶段都出台了相应的政策予以支持,基础教育阶段的扶持政策往往可以降低家庭背景对子女入学和升学的影响,有利于促进教育公平,但对于高校扩招政策的影响没有定论,客观上是为低收入家庭提供了更多的教育机会。不过,仍然存在教育机会差异,家庭背景仍在教育机会获得中发挥着不可忽视的作用[52]。与此同时,毕业生规模的扩大和高学历的泛滥无形中增加了就业竞争压力,导致贫困家庭父母和子女形成“大学毕业也难找到工作”的观念,这会阻碍父母对子女教育投资意愿以及子女自身学习的动力。除了与学校教育相关的政策资助外,职业技能培训相关的政策实施也是“造血式”智力扶贫的重要途径,但职业培训能否有效提升贫困人口的技能还受诸多因素影响。例如政策是否与贫困地区社会文化、贫困人口需求相契合,以及就业培训形式是否多样化、具体化[53],培训时长、收费程度、培训资金投资力度不足也是阻碍受训者通过技能培训获得提升的原因[54]。此外,学区制度对贫困的影响也不容小觑,其在我国基础教育资源分配中占据重要地位。限于教育投入有限的条件,政府的投资集中向优质学校倾斜,由此造成教育资源的分布差异,产生了严重的教育失衡现象。

教育质量对贫困家庭子女受教育程度的重要性不言而喻,不仅影响到子女今后的升学情况,还关系到父母是否会支持子女继续接受教育的决策。学校的基础设施、教师教学能力等是体现学校质量的重要指标,也是影响学生学习质量的直接因素,校舍、操场以及教学设施的完善有利于学生学习条件的改善,教师学历、经验、知识的丰富程度更有利于学生成绩的提高,也有利于增强贫困家庭父母对子女教育的信心。

三、志向与智力对相对贫困的影响

(一)志向对相对贫困的影响

与贫困有关的“志”最早可以追溯到人类学家Appadurai关于文化与贫困的研究中,该学者提出了“渴望的能力(the capacity of aspire)” [4]这一概念,认为缺乏渴望的能力是贫困持续存在的一个重要原因。Appadurai的研究成果是经济学文献中讨论志向相关的理论模型基础。Ray受此启发,巧妙地将人类学、社会学对贫困的研究延伸到经济学领域,在Appadurai著作的研究基础上提出了“志向窗口(the aspirations window)”“志向差距(the aspirations gap)”“志向失败(the aspirations failure)”三个新的概念[6],三者之间密切关联,有助于解释志向是如何发挥作用的。志向窗口是由个人的认知世界形成的,在这个区域内存在着许多与之特征相似的个体,即所谓“物以类聚,人以群分”,志向窗口为个体的志向水平提供了一个可能性边界。由于贫困个体的接触面和视野有局限性,所以志向窗口相对狭窄。志向窗口的存在会产生志向差距,即个体所期待的生活水平与目前的实际生活水平之间的差距,志向差距的大小会影响个体前瞻性行为。倘若志向窗口缩小或志向差距过大则会抑制个人的前瞻性行为,换言之,就是在填补志向缺口方面缺乏积极主动的行为或投资不足,导致未能发挥出自己的潜能,最终志向失败。

值得注意的是,志向差距对贫困的影响可能会通过作用于前瞻性行为进而发挥效应,如投资行为、储蓄行为等。将前瞻性行为付诸实践需要花费一定的成本,还可能牺牲当期的效用,前瞻性行为完成后是否能实现预期目标也存在极大的不确定性,所以个体会将这些因素都纳入权衡的范畴。如果志向差距较小,所期望达到的水平相较于当前的境况没有明显改善,可能就无法有效激励个人对未来进行投资;反之,如果志向差距过大,可谓好高骛远,目标难以实现或是预估的投资回报率太低,个体同样也缺乏投资动力以突破现有的状态或出现投资中止的现象[2]。因此,并非志向越高越有益,许多学者研究发现志向差距与前瞻性行为之间通常显示为一种“倒U型”关系(见图1)。顶点处即为志向门槛,当树立的志向水平越过志向门槛,就会对投资行为产生抑制作用,投资减少,容易引发志向失败。只有当贫困个体的志向差距处于一个合适的范围,才能产生足够的激励做出前瞻性行为,在未来有机会提升收入、摆脱贫困状态[4],[6],[55]。所以,一般來说,个人不仅需要树立志向,而且应当树立切合实际的、能付诸行动的志向。

事实上,志向不仅会对贫困产生影响,贫困也会作用于志向,两者互为因果,因此志向水平很可能导致贫困人口陷入贫困陷阱,导致收入不平等持续存在[4],[56]。无论贫富,个体在树立志向时都会产生行为偏差,即个体选择会偏离传统经济假设下的最优决策行为,但对于贫困个体而言,贫困约束会加剧这种行为偏差。[55]在相对贫困治理阶段,虽然大多数贫困群体已经从最底层的生理需求(衣服和食物等)中解放出来,但不少低收入者在社会比较中还处于物质水平相对缺乏的状态,身处贫困边缘的危机感仍会俘获贫困个体的思想和注意力,他们对未来信心的缺乏、认知的有限和信息的匮乏会使之产生一种宿命感,导致欲望受到抑制,无法做出前瞻性的预判。相对于可能实现的最佳结果,贫困个体更有可能选择较低的志向水平,则相应需要付出的努力和投资也会减少,最终所能获得的净收益也小于潜在的最大化收益,这就是志向失败的体现。同时,志向水平和努力程度之间不仅存在一致性,还存在双向反馈,低志向导致低努力,低努力又反过来强化了低志向,当贫困个体本期的志向实现后,准备树立下一期新的志向时,会选择一个更低的志向水平,并重复之前的过程,如此循环往复,贫困个体的志向水平逐渐降低,每期所能获得的净收益也越来越少,将持续处于社会经济阶层的最底层。可见,最初的外部约束(较低的财富)决定了以“低努力-低志向”均衡结束的可能性,这一过程将导致穷人与富人的差距越来越大,形成行为贫困陷阱,相对贫困愈演愈烈。[55]

(二)智力对相对贫困的影响

智对贫困的影响通常涉及教育和职业技能。教育是人力资本最主要的投资方式,职业技能是人力资本的重要表现形式之一,人力资本存量的大小是劳动者收入水平的决定性因素。经济学家舒尔茨认为解决贫困问题要考虑到全面的生产要素,涵盖人力资本、知识资本和物质资本等,该学者在《人力资本投资——一个经济学家的观点》一文中提出了人力资本的概念。人力资本是个人技术、教育和健康的集合。发展中国家贫困的原因不在于资源的匮乏,根本诱因在于缺少人力资本,人力资本的质量和投入在很大程度上决定了社会经济发展前景。此后,在卢卡斯、罗默等人对人力资本理论进行扩展后,于20世纪80年代形成了现代人力资本理论,该理论特别强调知识的作用。

从教育对相对贫困的影响机制来看,主要表现为三个途径。第一,教育能够促进人力资本积累以带动经济增长,进而能够改善低收入人口的生活状况。这一点已在多个发展中国家的脱贫实践中得到印证。以中国为例,我国创造的“经济奇迹”离不开人口红利的显著作用,而在人口红利逐渐消退过程中,通过教育将其转化为人才红利形成人力资本积累,维持经济持续增长。第二,教育能够促进收入提高、改善收入分配状况、缩小贫困差距。根据人力资本理论,通过传授知识与技能、传播思想提升个体的受教育程度,在此过程中能够不断强化个体的智力水平、认知能力、语言表达与交流能力等,从而达到提升收入水平、拓宽收入来源的效果,所以对于贫困家庭,教育可作为中介变量,能够有效阻断贫困代际传递[57]。此外,在逐渐完善的市场经济条件下,随着受教育程度高的高收入群体供给人数不断增加,该群体在劳动力市场上的竞争优势将会减弱,供给量的增多引致其收入水平普遍下降,而在此形势下,受教育程度不高的中、低收入群体人数相对较少,其在市场上的竞争力相较于以前会有所改观,收入水平会相应提升。在教育发挥调节作用的情况下,中等收入群体的规模会不断扩大,基尼系数随之降低,一定程度上改善了收入分配,缩小了贫富差距,缓解了相对贫困。第三,教育能够促进就业水平的提升。从微观层面来说,教育提高了贫困个体的就业能力。许多调查研究表明,劳动力的职业分布与分化与受教育程度之间存在较高程度的关联,从事较高层次职业的劳动者往往受教育水平较高。从宏观层面来说,一方面教育的发展能够减轻市场就业压力。在控制人口总量的前提下,高等教育“就业蓄水池”的效能可以有效控制劳动参与率的增加,这不仅能缓解当前市场的就业压力,还能提升未来劳动力的能力水平。另一方面,教育还促进了就业创造。近些年的《全球创业观察(GEM)》显示,中国创业活动处于活跃的状态,中国低学历创业者的比例呈下降趋势,高学历创业者比例有所提升,同时创业者的创业动机与受教育程度有关,受教育程度越高,机会型创业的比例越高,相较于生存型创业,机会型创业能够创造更多的就业岗位,具有更大的成长潜力。这良好的发展态势对于低收入群体益处颇多,受教育水平的提升将有助于拓展创新思维、培养创新能力,在国家鼓励贫困户创业的政策背景下,贫困个体能够获得更多的发展机遇,即便受限于初始资金的缺乏難以创业,我国创业市场良好的活跃态势也为贫困群体提供了更多的就业岗位和发展机会。

从职业技能对贫困的影响来看,其作用途径主要是就业。贫困人口的就业问题与贫困状况直接相关,其中职业技能与就业岗位需求不匹配是导致贫困、失业人口就业难的重要因素。职业技能代表了劳动者使用劳动工具的熟练程度,与劳动效率密不可分,是寻求高薪职业的决定性因素。这里的职业技能与上述的教育存在细微区别,主要表现在最终的证明方式上,通俗意义上的教育是通过学历文凭来证明,职业技能则主要体现在具体的相关经历、成绩或是职业资格证书方面。但是,两者的相似度也非常高,技能水平的高低也会对市场竞争产生影响,同样是企业制定劳动者薪酬的重要依据之一。当前社会正加速推进生产现代化进程,一些灵活性较低的简易工作逐渐开始被人工智能替代,在此趋势下,低技能的劳动者必然会面临着被淘汰的风险,容易陷入贫困,对于那些大量从事技术含量低的生产性工作的低收入群体而言,无疑加剧了其贫困程度,而拥有高水平技能的劳动者成为稀缺性人才,越来越受到市场的青睐,收入加速提升,从而穷者更穷、富者更富,马太效应再次体现。

(三)志与智对相对贫困的交互影响

如上述Ray的研究理论中提及的,志向差距不仅能够对贫困产生一定影响,还能够对个人的教育、投资等前瞻性行为产生影响,进一步影响诸如受教育程度、子女的教育、职业等。同时,由于“智”会直接影响相对贫困,而“智”又与受教育程度和职业技能密切相关,因此本文推测,“志”与“智”对相对贫困可能存在着交互影响,志向水平可能会通过作用于与“智”相关的前瞻性行为进而影响相对贫困状态的改变。

相对贫困家庭子女的个人教育志向和努力程度,以及父母对子女教育的志向和教育投资是“志”与“智”对相对贫困交互影响的明显体现。倘若子女个人的教育志向差距过大,则可能会因为自身的能力不匹配和承受的巨大学习压力或外界条件限制出现中途放弃努力甚至辍学的可能,由此错失了远离贫困的重要机会。反之,如果志向差距过小,即便是实现了也无济于事,受教育程度不会有明显的提升,可能仍然维持着当前的低收入水平,无法实现经济阶层的跨越。此外,个人受教育水平除了依靠自身的努力外,很大程度上还取決于父母的子女教育志向。有研究表明,贫困家庭的父母如果能够支持子女接受进一步的教育,这将对子女充分发挥学习潜力从而获取教育成就至关重要。可现实中,贫困家庭父母对子女的教育期望水平往往较低。成人的子女教育志向是影响其对子女教育投资的重要因素[58],但教育投资回报率是贫困家庭父母考虑的重点。教育投资存在直接成本和间接成本,直接成本是直接的教育支出,间接成本是一种机会成本,比如家庭因供子女读书而放弃的其他可能收入,由教育支出而带来其他方面支出的减少,尤其对于农村贫困家庭而言,子女承担农务、家务以及家庭年幼成员的照看等琐事的成本也不可忽视[59]。并且由于贫困家庭父母长期生活在贫困环境里,过分强调当下而忽视未来,对子女的教育这一种长期才会产生收益甚至投资存在极大不确定性的行为不抱有较大的期待,会低估教育的益处,所以贫困家庭的父母容易产生较低的子女教育志向,这就间接影响了家庭贫困状态改善以及阻断贫困代际传递的可能性,长此以往,与高收入家庭间的差距便会逐渐拉大。

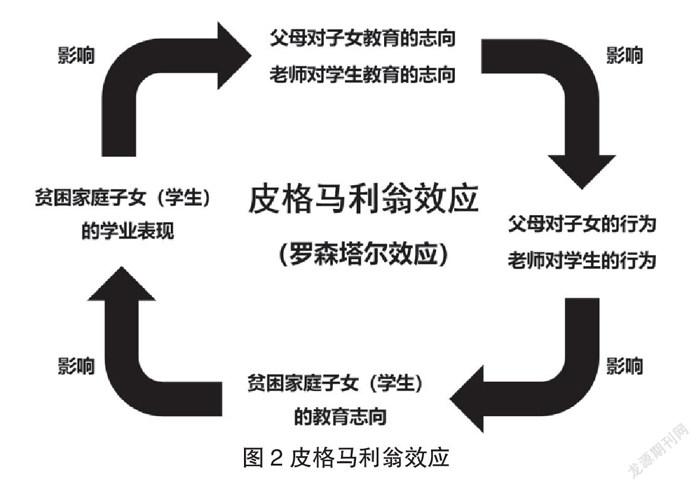

除此之外,可借助心理学中的皮格马利翁效应对这种交互效应展开进一步的探讨。皮格马利翁效应源自美国心理学家Rosenthal对小学生的“未来发展趋势测验”结果,本意是指教师对学生表现出的期望越高,会由此产生鼓励效应,使学生朝着教师期望的方向变化。后来,这种效应泛指高期待可以获得高表现的现象。Rosenthal&Babad受到Robert Morten的“自我实现预言”启发,提出一种观点,即当我们期待他人做出某些行为时,我们很可能会采取某种方式去促使这个行为发生。借鉴Siddique& Nayab的思路[60],可将皮格马利翁效应的思想应用到“志”与“智”对相对贫困的交互影响中,在贫困家庭子女接受教育的过程中,如果父母、老师等对其学业水平的提升有所期待,这类父母对子女教育的志向以及老师对学生教育的志向会在具体的行为中体现出来,当子女察觉后,受之影响则会树立或提升自己的教育志向,进一步在个人志向的激励下做出积极的行为决策以改善学业水平,这些行为表现同时也会引起父母、老师对其的期待加强,如此周而复始,形成良性循环(见图2),贫困家庭子女的学业水平将在自己和他人志向的持续影响下得到不断提升。皮格马利翁效应可用于吸收贫困个体脑海中的积极思想,通过正面反馈对其强化,并在某种程度上对其产生影响,使得个体受教育程度得到提升。换言之,皮格马利翁效应证明了志向能够影响个体的智力水平和学业表现,而这些智力成果的体现又能够反过来激励志向水平的提升,存在交互作用,使得“志”与“智”呈现螺旋式的上升趋势,最终帮助其摆脱贫困陷阱,实现收入状况的改善。

四、结语

本文首先分析了志向和智力形成过程中可能受到的内源与外源因素作用。志向形成的外源因素涵盖社会互动与社会成员间的交流、家庭特征、自然灾害等,内源因素包括收入财富、个人特征、心理感观等,并重点阐述了外源因素中的社会不平等及内源因素中的教育对志向形成的影响。智力形成的内源因素主要有性别、年龄和健康状况等个人特征,相比之下,外源因素更为多元和重要,主要来自家庭环境背景、社区社会环境、教育公共服务可及性三个层面。其次,本文探讨了志向与智力对相对贫困的影响机理。志向可能会通过影响个体的前瞻性行为对最终经济状态产生影响,值得注意的是,志向的提升存在一个适当的范围,过高或过低都可能导致志向失败,难以发挥预期效用。智力对相对贫困的影响则主要体现在教育、职业技能带来的人力资本积累、收入改善及就业效应方面。再次,基于“志向差距”的概念和皮格马利翁效应以及贯穿于志向、智力形成要素中的“教育”,来分析推测“志”与“智”的相互作用以及对相对贫困的交互影响。通过本文的定性分析可以得到如下政策启示:在我国相对贫困治理过程中,有必要从影响“志”与“智”形成的根源入手来制定和调整“志智双扶”政策。相对贫困的治理需高度重视教育的核心地位,其是改善当前贫困状态和阻断贫困代际传递的重要途径,既有助于从思想上消除“贫困”,又可通过能力的提升从行动上战胜贫困,以此构建解决相对贫困的扶志扶智长效机制,有益于从根本上铲除滋生贫穷的土壤,促进社会公平。

参考文献:

[1]PASQUIER-DOUMER L,BRANDON F R. Aspiration Failure:A Poverty Trap for Indigenous Children in Peru? [J]. World Development,2015(72):208-223.

[2]RAY D. Aspirations,Poverty,and Economic Change[J]. Understanding poverty,2006(1):409-421.

[3]GENICOT G,RAY D. Aspirations and Inequality[J]. Econometrica,2014,85(2):489-519.

[4]APPADURAI A. The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition[M]. Culture and Public Action,2004(59):62-63.

[5]STARK O. Status Aspirations,Wealth Inequality,and Economic Growth[J]. Review of Development Economics,2006,10(1):171-176.

[6]BOGLIACINO F,ORTOLEVA P. The Behavior of Others as a Reference Point[EB/OL]. (2013-01-03)[2022-03-12].https://www.researchgate.net/publication/272303900_The_Behavior_of_Others_as_a_Reference_Point.

[7]STUTZER A. The Role of Income Aspirations in Individual Happiness[J]. Journal of Economic Behavior & Organization,2004,54(1):89-109.

[8]POSEL D,ROGAN M. Inequality,Social Comparisons and Income Aspirations:Evidence from a Highly Unequal Country[J]. Journal of Human Development and Capabilities,2019,20(1):94-111.

[9]KOSEC K,MO C H. Aspirations and the Role of Social Protection:Evidence from a Natural Disaster in Rural Pakistan[J]. IFPRI discussion papers,2017,97(3):49-66.

[10]BENDOR J,DIERMEIER D,TING M M. Inequality,Aspirations, and Social Comparisons[J]. Political Science Research and Methods,2016,4(3):451-476.

[11]CORNEO G,JEANNE O. Status, the Distribution of Wealth, and Growth[J]. The Scandinavian Journal of Economics,2001,103(2):283-293.

[12]HALLERÖD B. Sour Grapes:Relative Deprivation,Adaptive Preferences and the Measurement of Poverty[J]. Journal of Social Policy,2006,35(3):371-390.

[13]MACOURS K,VAKIS R. Changing Households' Investment Behaviour through Social Interactions with Local Leaders:Evidence from a Randomised Transfer Programme[J]. Economic Journal,2014,124(576): 607-633.

[14]KAHNEMAN D,TVERSKY A. An Analysis of Decision under Risk[J]. Econometrica,1979,47(2): 263-291.

[15]KOSZEGI B,LI W. Drive and Talent[J]. Journal of European Economic Association,2008(1):210-236.

[16]MOAV O,NEEMAN Z. Status and Poverty[J].Journal of the European Economic Association,2010,8(2-3):413-420.

[17]RAY D,ROBSON A. Status,Intertemporal Choice,and Risk‐Taking[J]. Econometrica,2012,80(4):1505-1531.

[18]KNIGHT J,GUNATILAKA R. Income,aspirations and the Hedonic Treadmill in a poor society[J]. Journal of Economic Behavior and Organization,2012,82(1):67-81.

[19]SIRY J M. Level of Aspiration and Students' Performance on a Concept-Formation Task[J]. Psychological Reports,1987,60(2):639-646.

[20]MCMAHON M,PATTON W. Gender differences in children and adolescents' perceptions of influences on their career[J]. School Counselor,1997,44(5):368-376.

[21]KABIRU C W,BEGUY D,MOJOLA S A,et al. Growing Up at the“Margins”:Concerns,Aspirations,and Expectations of Young People Living in Nairobi’s Slums[J]. Journal of Research on Adolescence,2013,23(1):81-94.

[22]BEAMAN L,DUFLO E,PANDE R,et al. Female Leadership Raises Aspirations and Educational Attainment for Girls:A Policy Experiment in India[J]. ENCE,2012,335(6068):582-586.

[23]GLEWWE P,JACOBY H,KING E. Early Childhood Nutrition and Academic Achievement: A Longitudinal Analysis[J]. Journal of Public Economics,1999,81(3): 345-368.

[24]ALDERMAN H,HODDINOTT J,KINSEY B. Long term consequences of early childhood malnutrition[J]. Oxford Economic Papers,2006,58(3):450-474.

[25]齐良书,赵俊超.营养干预与贫困地区寄宿生人力资本发展——基于对照实验项目的研究[J].管理世界,2012(2):52-61+72.

[26]范子英,高跃光,刘畅.营养干预、健康与教育——基于国家营养改善计划的研究[J].财贸经济,2020,41(7):21-35.

[27]BECKER G S,LEWIS H G. On the Interaction between the Quantity and Quality of Children[J]. Journal of Political Economy,1973,81(1-2):113.

[28]BLAKE J. Family Size and the Quality of Children[J]. Demography,1981,18(4):421-442.

[29]BEHRMAN J R,TAUBMAN P. Birth order, schooling, and earnings. Journal of Labor Economics[J]. Journal of Labor Economics,1986,4(3):121-145.

[30]GLEWWE P,JACOBY H. Student achievement and schooling choice in low-income countries:Evidence from Ghana[J]. Journal of Human Resources,1994,29(3):843-864.

[31]SANDRA E B,PAUL J D,KJELL G S. From the Cradle to the Labor Market?The Effect of Birth Weight on Adult Outcomes[J]. Cee Discussion Papers,2007,122(1):409-439.

[32]EJRNAS M,PÖRTNER C C. Birth Order and the Intrahousehold Allocation of Time and Education[J]. Review of Economics and Statistics,2004,86(4):1008-1019.

[33]羅凯,周黎安.子女出生顺序和性别差异对教育人力资本的影响——一个基于家庭经济学视角的分析[J].经济科学,2010(3):107-119.

[34]周文韬.农村家庭人口结构与受教育程度的微观经济分析——基于CGSS教育程度数据[J].科技与经济,2018,31(4):41-45.

[35]CHU C Y,CYRUS,YU X,et al. Effects of Sibship Structure Revisited:Evidence from Intrafamily Resource Transfer in Taiwan[J]. Sociology of Education,2007,80(2):91-113.

[36]张兆曙,戴思源.中国农村家庭教育资源分配的“末孩优势”及其影响因素[J].人口学刊,2018,40(5):15-27.

[37]TILAK J B G. Post-Elementary Education,Poverty and Development in India[J]. International Journal of Educational Development,2007,27(4):435-445.

[38]THAPA S B. Relationship Between Education and Poverty in Nepal[J]. Economic Journal of Development Issues,2013,15(1-2):148-161.

[39]HANUSHEK E A,KAIN J F,RIVKIN S G. New Evidence about “Brown v. Board of Education”:The Complex Effects of School Racial Composition on Achievement[J]. Journal of Labor Economics,2004,27(3): 349-383.

[40]KLING J R,LIEBMAN J B,KATZ L F. Experimental Analysis of Neighborhood Effects[J]. Econometrica,2007,75(1):83-119.

[41]耿峰.“别人家的孩子”对家庭教育支出的影响——基于邻里家庭大学生子女比率的实证分析[J].经济与管理评论,2019,35(6):68-80.

[42]吴玲萍,徐超,曹阳.收入不平等会扩大家庭教育消费吗?——基于CFPS 2014数据的实证分析[J].上海财经大学学报,2018,20(5):100-111.

[43]余丽甜,詹宇波.家庭教育支出存在邻里效应吗?[J].财经研究,2018,44(8):61-73.

[44]GERTLER P,HECKMAN J,PINTO R,et al. Labor Market Returns to An Early Childhood Stimulation Intervention in Jamaica[J]. ENCE,2014,344(6187):998.

[45]MINH A,MUHAJARINE N,JANUS M,et al. A Review of Neighborhood Effects and Early Child Development:How,Where,and for Whom, do Neighborhoods Matter?[J]. Health & Place,2017,46:155-174.

[46]SIPHAMBLE H K. Rates of Return to Education in Botswana[J]. Economics of Education Review,2000,19(3):291-300.

[47]TILAK J. Elasticity of Household Expenditure on Education in Rural India[J]. South Asia Economic Journal,2002,3(2):217-226.

[48]吴强.公共教育财政投入对居民教育支出的影响分析——以湖北省城镇居民为例[J].教育研究,2011,32(1):55-60.

[49]陈平路,鲁小楠,侯俊会.政府教育支出的挤入挤出效应分析[J].教育与经济,2013(4):16-20.

[50]曹妍,杨娟.县级政府教育投入是否影响随迁家庭教育负担?——基于CHIP和县级数据的实证分析[J].教育发展研究,2016,36(1):78-84.

[51]魏晓艳.公共教育投入对个人教育投入的实证效应研究[J].复旦教育论坛,2018,16(2):75-82.

[52]杨中超.教育扩招促进了代际流动?[J].社会,2016,36(6):180-208.

[53]陈敬胜.就业培训与精准脱贫——以南岭民族走廊湘南瑶族区域为例[J].青海民族研究,2017,28(4):77-80.

[54]蒋文莉.农民进城就业的教育培训问题与对策[J].财政研究,2007(10):69-71.

[55]DALTON P,GHOSAL S,MANI A. Poverty and Aspirations Failure[J]. Economic Journal,2016,126(590):165-188.

[56]FLECHTNER S. Aspiration Traps:When Poverty Stifles Hope[J]. Worldbank Org,2014,2(4):1-4.

[57]解垩.贫困代际传递的教育中介效应分析[J]. 经济科学,2021,(1):134-144.

[58]SERNEELS P,DERCON S. Aspirations,Poverty and Education. Evidence from India[EB/OL].(2017-07-26)[2022-03-01].https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/64276/.

[59]BROWN P H,PARK A . Education and poverty in rural China[J]. Economics of Education Review,2002,21(6):523–541.

[60]SIDDIQUE O,NAYAB D E. Aspirations and Behaviour:Future in the Mindset The Link between Aspiration Failure and the Poverty Trap[J]. PIDE-Working Papers,2020(13):1-24.

Effects of Aspiration and Wisdom on The Relative Poverty

Xie E,Meng Ting

(Shandong University,Jinan 250100,Shandong,China )

Abstract: There is a subtle and complex relationship between“aspiration”,“wisdom”and poverty. It is generally believed that poverty,as the result of income inequality,is the cause and result of individual aspiration.“wisdom”can be regarded as an internal factor affecting the formation of individual aspiration,and can also play a direct role in the improvement of poverty. From the perspective of relative poverty,this paper analyzes the effect of internal and external factors on the formation of aspiration and wisdom,and focuses on the influence of income inequality in external constraints and education in internal factors on the formation of aspiration. Then,this paper discusses the possible mechanism of the influence of aspiration and wisdom on relative poverty,and speculates the interaction between aspiration and wisdom,and analyse the interactive influence on relative poverty based on the concept of“aspiration gap”,Pygmalion effect and“education”which run through the forming factors of aspiration and wisdom. Finally,the analysis results are summarized in order to lay a theoretical foundation for further empirical research and provide policy inspiration for the formulation and adjustment of China's dual-support policy.

Key words: relative poverty;aspiration;wisdom;aspiration gap;education

責任编辑:刘有祥 李祖杰

收稿日期:2022 - 03 - 06

基金项目:本文系国家社科基金重大项目“解决相对贫困的扶志扶智长效机制研究”(项目批准号:20&ZD169)阶段性研究成果。

作者简介:解 垩,男,山东临清人,经济学博士,山东大学经济学院教授、博士生导师。研究方向:公共经济与公共政策。

孟 婷,女,安徽马鞍山人,山东大学经济学院硕士研究生。研究方向:公共经济与公共政策。