山西阳城方言分音词探析

2022-06-08梁莉唯

梁莉唯

(天津师范大学,天津 300387)

一、引言

阳城,隶属于山西省晋城市,位于山西省东南部,东接晋城郊区,北临沁水,西南毗垣曲,南连河南济源。《阳城县志》将阳城话分为北乡话、东乡话、中西南乡话三片[1],《中国语言地图集》(第二版)将阳城方言归入晋语上党片晋城小片[2]。本文所研究的阳城方言分音词是以作者的母语所在地——中西南乡话的城关话为主要研究对象。

从音节数量与词的结构关系来看,汉语中的单纯词以单音节为主,通常是一个语素对应一个音节,多音节的又可以细分为联绵词、叠音词和音译外来词三类,在晋语区,还存在一种特殊的音节与语素对应关系类别——分音词。

分音词,简而言之,就是将某一单字音分成两个音节来说,从而形成一个全新但词义保持不变的双音节词语。有关分音词的起源问题,徐通锵认为是在儿化词的基础上形成的[3];赵秉璇认为是操阿尔泰语的夷狄族在语言融合过程中,学习原始汉语的复辅音所形成的一种语音分化现象[4];张崇认为源于单音词的缓读分裂[5];张小平认为来源是单音词的扩展[6],包括两种途径:一种是单音词的缓读,如“笔”——“不律”,一种是单音词的长言,即在单音词后加一个与之语音相关的字,即“后附型反切语”[7],如“提”——“提溜”。

二、阳城方言分音词的语音特点

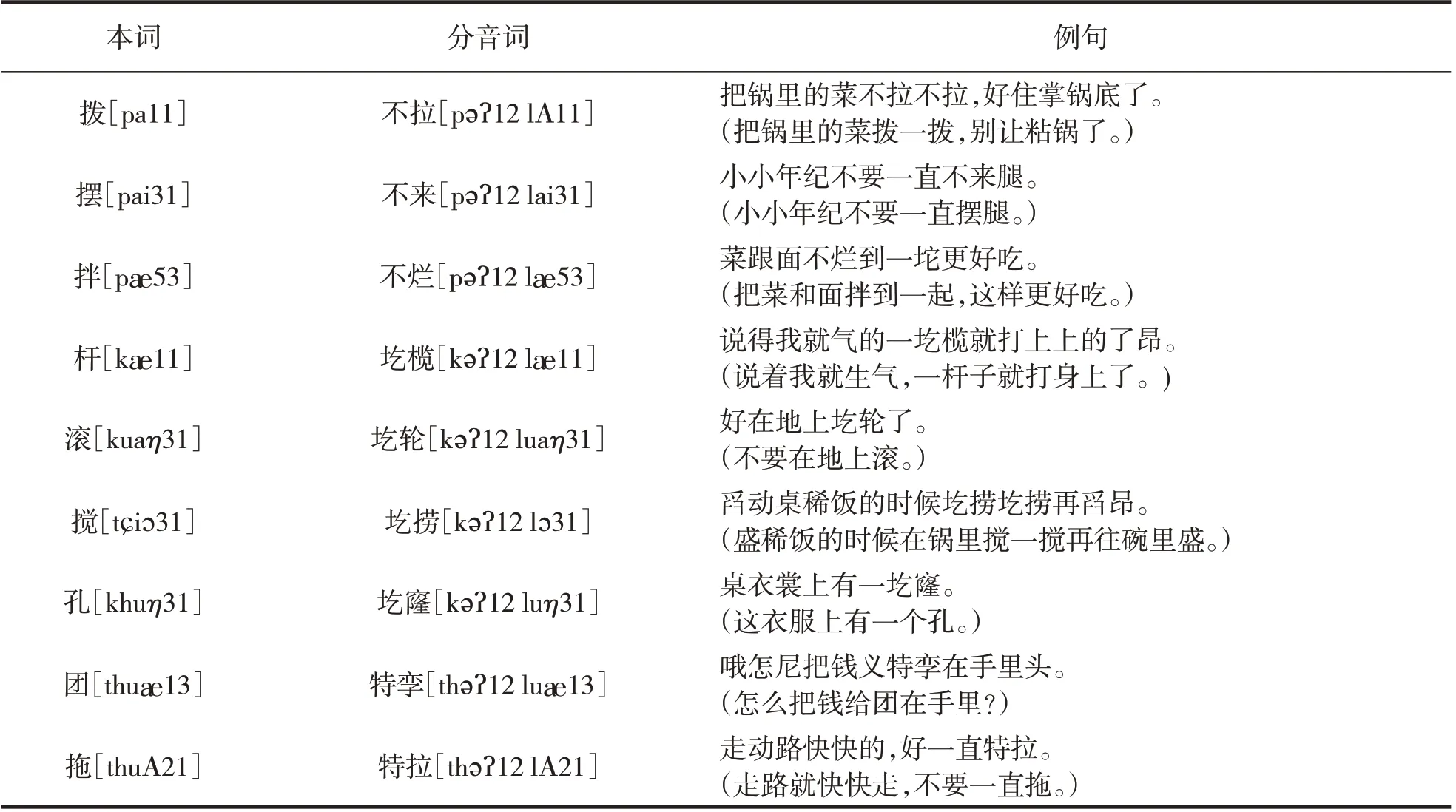

1.分音词多在方言口语中使用,其两个音节只表音,与本词意义无关,一般写不出本字,只能用同音字代替。分音词与本词之间的语音对应关系,与反切注音法有着相似之处:分音词所在的两个字与本词的声韵调关系密切——一字取本词的声母,一字取本词的韵母和声调,所以分音词也可以看作是“一种有规律的口语反切词”。

2.分音词中第一个音节的声母大多为本词的声母,基本为清塞音[p][k][th]三类。值得注意的是:

(1)由于古今声母的演变,古代的见组声母,在现代开口呼和合口呼前保持[k][kh][x]的读音不变,而在齐齿呼和撮口呼前颚化为[tɕ][tɕh][ɕ]。如“搅”在古代是见母字,在细音韵母前其声母演变为[tɕ]。

(2)大多数情况下,本词的声母与分音词第一个音节的声母保持一致,但由于语音演变的不平衡性,特别是发展演变速度的不平衡,一些本词的语音变化是快于分音词的。如搅[tɕiɔ31]——圪捞[kəʔ12 lɔ31],其本词声母已经历了“见组字在今细音韵母前腭化为舌面音”的过程,变为[tɕ],但分音词的第一个音节声母仍然保留中古[k]的读法。

此外,分音词第一个音节除去与本词基本一致的声母,剩余的韵母部分与本词无关,可以称之为“附加韵”。阳城方言分音词的附加韵为带有促音韵尾闭塞喉音的入声韵——[əʔ12]。

3.分音词中的第二个音节的韵母与本词的韵母一致,声调也与本词的基本一致,而声母与本词无关,可以称之为“附加声”。阳城方言分音词的附加声为特定的声母边音[l],所以也可将阳城方言的分音词看作是“嵌l词”。

表1 阳城方言分音词举例

4.根据不同学者的拟测结果,晋语区许多地方分音词的附加韵与本词韵母的“四呼”有关:若本字音是开口呼和齐齿呼,其附加韵为[uəʔ];若本字音是合口呼和撮口呼,其附加韵为[əʔ]。但阳城方言与晋语区其他地方不同,本字音无论是“四呼”中的哪一类,附加韵都为[əʔ]。因此,附加声与附加韵的组合为固定的音节——[ləʔ]。由此可见,阳城方言的分音词构造是很有规律的:C+VT=C+əʔ/l+VT。其中C代表声母,V代表韵母,T代表声调。

三、阳城方言分音词与“圪”头词

通过上文对阳城方言分音词的列举,我们可以看到,若本词声母为[k],其分音词为“圪”字结构的词语,这与晋语区普遍存在的另一种方言词汇现象——“圪”头词极为相似。

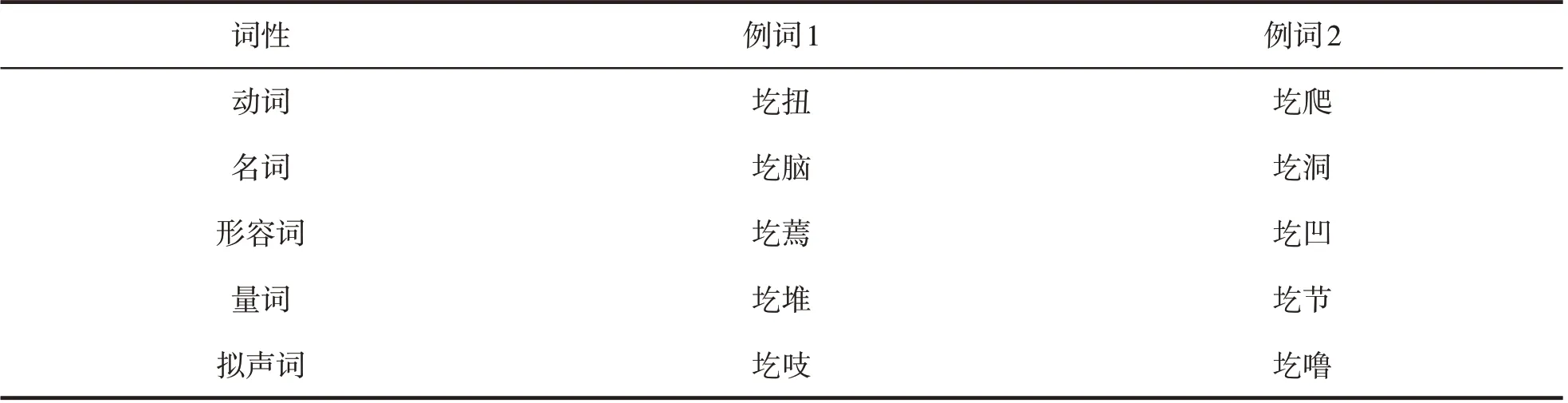

表2 阳城方言“圪”头词举例

就阳城方言中的“圪”头词而言,绝大多数是一种附加式构词法。“圪”既无语法意义,也无词汇意义,只表现出一定的附加意义。“圪”具有较强的构词能力,一般充当词的前缀,后接具有实际意义的词根,构成名词、动词、形容词、量词、拟声词等。但分音词中的“圪”字结构主要为动词(如滚——圪轮)、名词(如杆——圪榄)两类。事实上二者也存在本质上的不同:

就形式上来说,分音词实际上是一种双音节的联绵语,属于复音节单纯词,前后音节字不能拆开运用;而“圪”头词结构为“词缀+词根”,词根为整个词语的中心,因此词根可以独立运用。

就意义上来说,分音词前后两个音节都只起表音作用,二者与整个词语的意义没有关联,所以基本写不出本字,只能用同音字代替。如拨——不拉,“不拉”是“拨”的分音形式,无论是“不”还是“拉”,都与“拨”的词义无关,二者只是在语音上与“拨”存在对应关系。而阳城方言中的“圪”头词,前缀“圪”是有附加意义的,对整个词的词义进行限制;词根也是整个词义的中心所在,词根的意义与整个词语的意义基本保持一致。如“圪扭”就是“扭”的意思;“圪”在这里只表示“次数多”或者“动作幅度小”的附加义,去掉前缀“圪”并不影响我们对于整个词义的理解。

四、阳城方言分音词的发展

分音词作为阳城方言的一种普遍词汇现象广泛存在于人们的口头文化中,随着时间的发展,其形式也会发生一定改变。

首先,在山西方言晋语区,普遍存在保留喉塞尾[ʔ]的入声韵,但目前从北向南,入声逐渐减弱。阳城位于山西的东南部,相比北部的太原、大同等地来说,入声喉塞尾[ʔ]的发音已经削弱了很多。其次,上文提到,阳城方言的分音词附加韵为带有促音韵尾闭塞喉音的入声韵——[əʔ12],受到普通话的影响,入声逐渐舒化,新派方言的入声韵若有若无。

随着历时的演变,以后喉塞音入声可能会逐渐消失,类似“团——特孪”“拖——特拉”这样的分音词,许多新派的人也会读成“团——团孪”“拖——拖拉”。这种读法便是本字代替原分音词的第一个音节而得到的。从形式上看,可以看作“词根+词缀”的结构,与“后附型分音词”一致。事实上,目前普通话中已出现了后附型分音词,如“耷——耷拉”。我们知道,分音词在方言区较为盛行,在普通话中数量有限,其中一个重要原因便是普通话中没有入声,因而前字为入声的分音词就很难进入其中,少数用于普通话的分音词也是经过改造的,如将入声舒化(旮旯)、用本词替代分音词的前字(耷拉)等。[8]所以,随着阳城方言入声的逐渐减弱、甚至消失,我们推测,阳城方言的分音词会经历本词—分音词—后附型分音词的发展阶段。

五、结语

近几年,分音词受到了学者们的日益关注,随着方言调查的深入,其存在的地域范围并不局限在晋语区,而是较为广泛存在于多种汉语方言中,如闽方言、河南获嘉话、山东寿光方言、徐州话等,这也说明了分音词的复杂性。作为一种语音造词法,一种特殊的语言现象,无论探索其起源,还是预测其发展,都提供了一定的语音演变线索,为我们更深入的探索提供新的思路。