深圳市水土保持薄弱环节及发展对策

2022-06-08赵凤伟党晨席高金晖

赵凤伟,党晨席,高金晖

(深圳市水务规划设计院股份有限公司,广东 深圳518000)

深圳地形以平原和台地为主,年均降水量1 966 mm。根据第七次全国人口普查数据,深圳人口密度达8 791人/km2,已成为全国人口密度最大的城市,是全国“最挤”之城。同比全国一线城市北京、上海、广州等,深圳具有降水量大、暴雨天数多、地貌复杂、水土流失风险大等特点。深圳与北京、上海、广州的山地占比、年均降水量见图1。

图1 深圳与北京、上海、广州的山地占比、年均降水量

深圳市生产建设项目具有点多面广、强度大的特点。在《深圳市国土空间总体规划(2020—2035年)》中,深圳市建设用地规模将进一步扩大,建设强度将继续加大。随着建设用地的增加,城市植被覆盖率继续下降,水土涵养能力削弱,加之深圳降水量大、山地多,地表径流量大,水土流失风险高,导致生产建设项目水土流失“致黄”“致涝”问题频繁发生,社会敏感性增强。以上是当前深圳城市水土保持面临的一个新的挑战。

1 存在问题

1.1 “致黄”问题

深圳市生产建设项目数量众多,年均在建项目超过千余项,且分布广泛,生产建设项目施工场地的水土流失是泥沙主要来源。截至2020年底,人为水土流失面积45.27 km2[1],占深圳市水土流失总面积的77.70%。在深圳以赤红壤为主的土壤环境下,易造成水土流失“致黄”问题。随着城市建设强度的加大,“致黄”问题有扩大之势。

2018年至今,深圳市累计投入1 400多亿元,用4年多时间补齐了水务基础设施短板,全市域基本消除了黑臭水体,水环境质量实现了历史性、根本性、整体性的好转。但随着生产建设项目水土流失“致黄”, 大量泥沙进入河道及管网,造成淤积后,相应的损失是无法预见的,不仅清淤成本、管理成本增加,且随着河道行洪断面的缩小,河湖水体自净能力下降,治污成本也提高了,正可谓“预防有价、损失无价”。

1.2 城市“内涝”风险增加

生产建设项目施工产生的水土流失使市政管网、排洪设施淤积,部分项目导致集雨片区排水系统路径变化。在高强度降水条件下,一旦遭遇暴雨、强暴雨的袭击,路面积水成倍增加,会加大城市内涝风险。城市内涝不仅影响交通运行及市民的出行安全,还可能损坏基础设施,加大周边区域水土流失风险。

2 水土保持薄弱环节

2.1 管控模式精准化不足

以防治责任范围为管控单元的“点式监管”模式,不符合水土流失系统防控的原则。同比其他行业监管模式,如土地利用规划、排水流域分区、海绵空间管控规划等,均进行了管控单元划分,而目前深圳市仅有水土保持区划及水土保持方案审批权限划分,水土流失管控单元划分不够精细,管理职责有待进一步明确。

2.2 管控环节预防作用不够

工程施工周期各环节存在约束力不强、覆盖面不广等问题,缺乏系统治理理念,水土流失整体防控效果不显著。从水土流失监管全周期来看:方案审批方面,生产建设项目水土保持方案审批(备案)较成熟,但对先进的水土保持理念采纳度较低;水土保持后续设计方面,措施设计落实率虽逐渐提升,但是后续设计监管还需加强;水土保持施工监管方面,目前采用的“专项检查+日常巡查+双随机抽查”以及“汛前检查+汛期重点关注+汛后整改”的监管形式,管控环节预防作用不够;水土保持设施专项验收方面,存在水土保持目的性不强、防治效果难判定的弊端。

从发现水土流失事件,到溯源、监管,再到追责、执法,形成了水土流失监管的“全链条”。然而,目前各在建项目多缺乏实时智慧监管举措,导致水土流失事件溯源难,全市生产建设项目“水土流失事件溯源”模式属于补救型,预防作用弱;强降雨时,水土流失发生快,加之缺乏快速溯源的分级、分类监管体系,导致流失源监管滞后。简要来讲,目前水土流失“全链条”监管环节缺乏强预防和广覆盖面,智慧化手段不足,缺少精准、快速、智能的监管技术支撑。

2.3 技术措施滞后

在暴雨强、工地多、工期紧的客观条件下,目前水土保持措施类型少、标准低、低碳循环不足。在施工期采取的泥沙、径流防控措施中,排水措施容易造成淤积;沉沙措施沉淀周期短;常规的覆盖措施主要材料为彩条布、塑料薄膜、防尘网等,存在易损、抗冲性能差的弊端;拦挡措施建设标准较低,防护效果不佳。因此,目前水土保持措施难以系统地、有效地防控“强暴雨、强施工”条件下的水土流失。

2.4 共管意识不强

(1)目前水土保持监管过于依赖水务部门,缺少水务部门、政府其他相关部门、参建单位间的联动协同共管机制。

(2)水土保持惩戒制度执行困难。从《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》等,到《深圳经济特区水土保持条例》及相关管理规定的制定,水土保持法规制度体系已较完整,但在水土流失事件处罚中仍存在责任义务难界定、执行力度不足、执法困难等问题。虽然2020年发布的《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》(办水保〔2020〕157号),对各参建单位有明确的水土保持责任清单和问责规定,但目前水土流失事件的处罚执行仍处于“警示性、选择性”状态,难以全面覆盖,发挥震慑力。

3 发展对策

城市水土保持已进入高质量发展的新时期,所谓“变则通,通则久”,“转变”成为水土保持工作的新主题。针对现有城市水土保持存在的薄弱环节,应理清新时期水土保持的发展思路,探寻水土保持发展对策的“转变”。

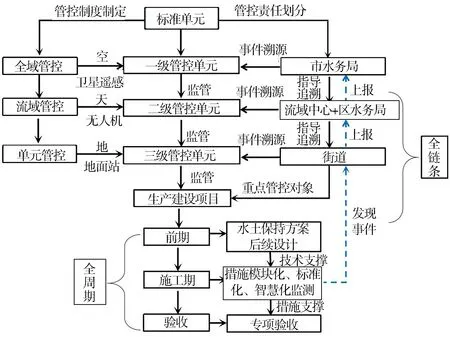

(1)从建立管控标准单元探寻工作模式的转变。现阶段水土保持监管工作是以生产建设项目为抓手,以点对点管理且以事后监管为主的工作模式。针对此种情况,可以流域或街道为管控标准单元,以全市为一级管控单元,实现深圳的全域管控;再以各大流域系统为二级管控单元,实现流域管控;最后以街道或细分的小流域为三级管控单元,实现单元管控。实施标准单元管控,可完成由单个项目管控向单元管控、流域管控,进而向全域管控的转变,同时水土保持工作模式也可实现从事后监管向事前有预防、事中能处置、事后可跟踪的工作模式转变。深圳标准单元管控路径见图2。

图2 深圳标准单元管控路径

(2)从完善全周期全链条智慧监管体系探寻监管体系的转变。通过卫星遥感影像、无人机摄影、SS水质监测、视频监控、AI智能识别等技术手段,构建“空-天-地”一体化智慧监管体系,完成防治责任范围、水土保持措施实施情况、水土流失情况等信息自动计算,实现水土保持监管关键要素由定性化分析向定量化判断转变,满足新形势下监管工作需求。

(3)从提升水土保持智能化监管手段探寻监管手段的转变,即由传统的人工巡查向“自动判别+人工辅助”监管手段的转变。通过监控点、视频图像感知、无人机摄影,监管手段从以人工巡查为主逐渐向平台智能自动判别为主、人工为辅转变,实现精准化、精细化、无人化监管。

(4)从创新水土保持措施探寻技术措施的转变。结合智慧工地,将水土保持措施进行标准化配置,即以单位面积进行量化配置。对排水、沉沙措施采用装配式配置,使措施布设得更高效;覆盖措施则应采用更耐用、防水效果更好的防水土工布,并加大对新材料的探索,以规避旧材料易损、抗冲性能差的劣势,同时加大扰动土地覆盖的范围,做到应盖尽盖;拦挡措施采用生态材料,提高材料重复利用率,强化环保、生态理念,做到应挡尽挡、能用尽用。另外,将海绵城市措施与水土保持措施融合,达到节约用水、减少面源污染、改善生态环境的目的,以此完成从传统的排水、沉沙、拦挡、覆盖等措施向标准化、模块化、装配式措施的转变。

(5)从加强单位间联动协同共管机制探寻监管格局的转变。从加大参建单位普法力度、常态化政府联动机制、强化政府绩效考核、多样化社会科普示范激励等方面,由单一的水务单位管理向多单位联动协同共管转变,切实做好职能联动、齐抓共管、各尽其责,形成水土保持共管共建格局。