伊拉克某油田利什曼病传播媒介“白蛉”的调查分析及应对措施

2022-06-07谢兴华

谢兴华

(中海石油伊拉克有限公司,北京 100010)

0 引言

利什曼病是由利什曼原虫(Leishmania spp.别名“黑热病原虫”)寄生于人体引起的疾病,以白蛉为传播媒介。对人类有致病力的利什曼原虫约16 种,而利什曼病又分为人源型(平原型)、荒漠型(自然疫源型)和砾漠型(自然疫源型)3 种类型。伊拉克地处热带沙漠地区,每年3 ~4 月份都是白蛉活动的高峰期,而白蛉作为传播利什曼原虫的媒介,很容易通过叮咬人群传播利什曼疾病,据2012—2018 年伊拉克某油田内医务室统计的疾病谱,该油田共发生可记录的利什曼病共218 例(年报道病例数为21 ~35 例),年均近27 例。受制于当地医疗资源匮乏,一旦患上利什曼病,现场无法得到及时有效的救治。油田内员工主要罹患皮肤型利什曼氏病,表现为单发或全身原发性皮肤溃疡,常因继发性细菌感染出现发冷、发热等全身症状,痊愈后遗留瘢痕;期间因病程长、皮肤瘙痒、溃疡等病症给患者造成心理和精神的创伤。目前,没有药物或疫苗可用于预防利什曼病。因此,预防利什曼病主要采取的措施是尽量降低被白蛉叮咬的概率,从传播媒介上减少利什曼病的风险。

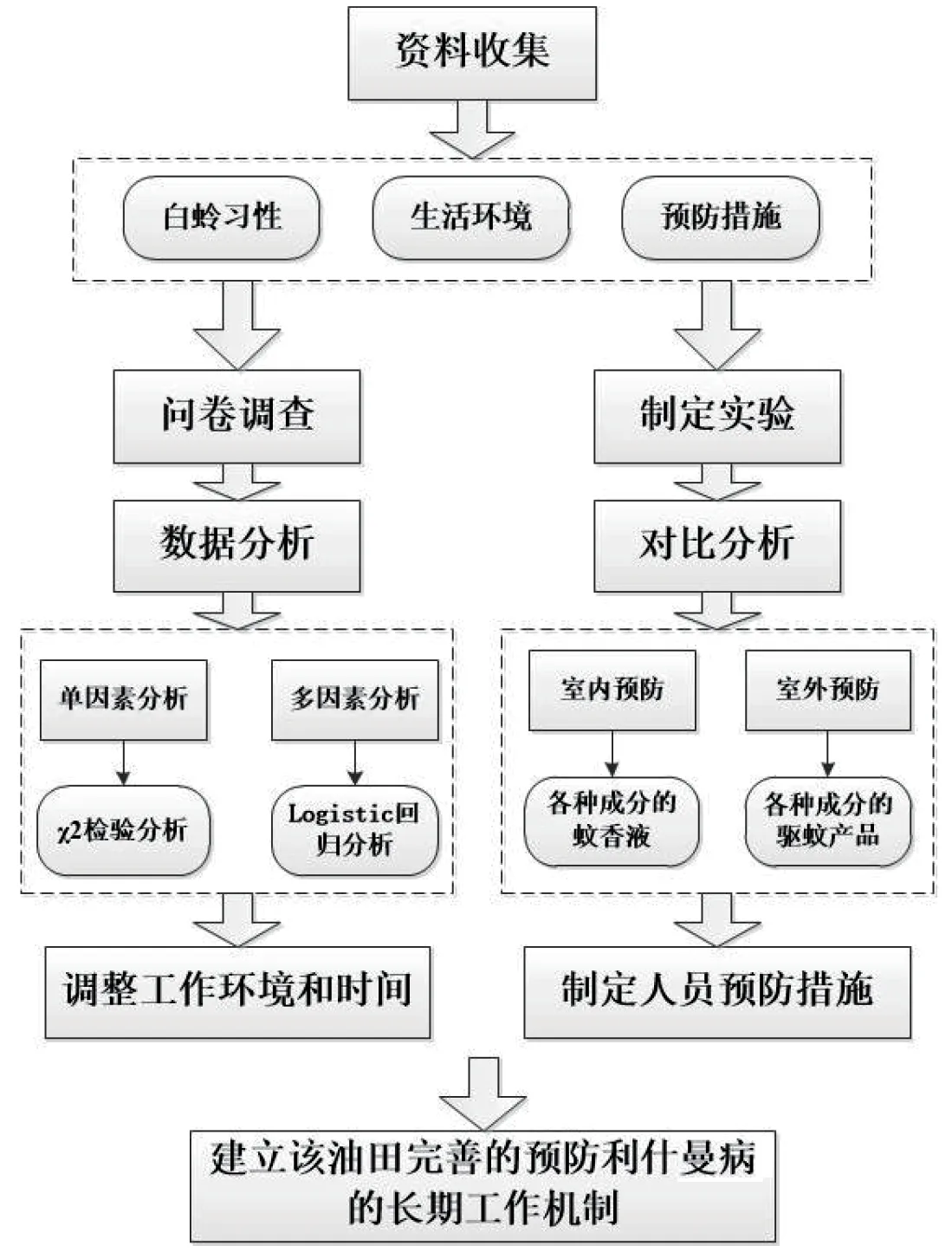

针对利什曼病在油田内长期存在且风险极高的现状,本次调研以职业卫生的研究方法为导向,开展对伊拉克某油田长期存在白蛉叮咬及利什曼病例问题进行调查分析。目前,介绍预防利什曼病的相关文献中,主要措施是切断传播途径,预防白蛉叮咬,由于利什曼病具有很强的地域性,跟周围环境具有很大的关联性,针对此种情况,本文参考大量文献,于2019 年3 月即当地白蛉活动高峰季,制定措施开展此次调查分析,采取如图1 所示的方式,实地调研本地白蛉的习性和特征,从工作环境和自身预防两个维度出发,制定措施避免白蛉叮咬,减少患病风险。

图1 调查分析过程及路径

1 调查分析

1.1 调研对象与方法

1.1.1 问卷设计

本次问卷设计,参照目前关于利什曼病研究的相关调查,并以该油田统计的历年疾病谱为参考,编制了《油田员工工作环境及白蛉叮咬情况调查表》,调查内容包括年龄、工作时间、室外工作时长、工作环境等与白蛉叮咬相关的因素。

1.1.2 问卷调查

第一步,确定该油田的调研范围,选择典型位置,包括井场、脱气站、终端处理厂等。

第二步,选取调研对象,对各调查点的员工,进行预调查,针对问卷的不足或考虑不周全的内容,进行补充完善,确定最终问卷调查表,内容包括:工作人员年龄、工作环境(周围是否有草丛、树丛、积水池等)、工作时间、户外工作时长等与白蛉叮咬相关的因素。

第三步,在油田内各个典型位置,共选取220 名员工进行为期一个月的跟踪调查,调查过程严格认真填写,保证调查数据真实准确,最后由调查人员对调查表进行汇总。

1.1.3 统计学分析

采用IBM SPSS 25.0 进行数据处理及分析,将受调查人群中有被白蛉叮咬记录的设为阳性组,未被白蛉叮咬记录的设为阴性组。采用χ检验分析工作人员的工作环境、工作时间、工作时长等因素对白蛉叮咬的影响情况,对χ检验提示可能有意义的变量作Logistic回归分析。

1.2 调查结果

1.2.1 单因素分析

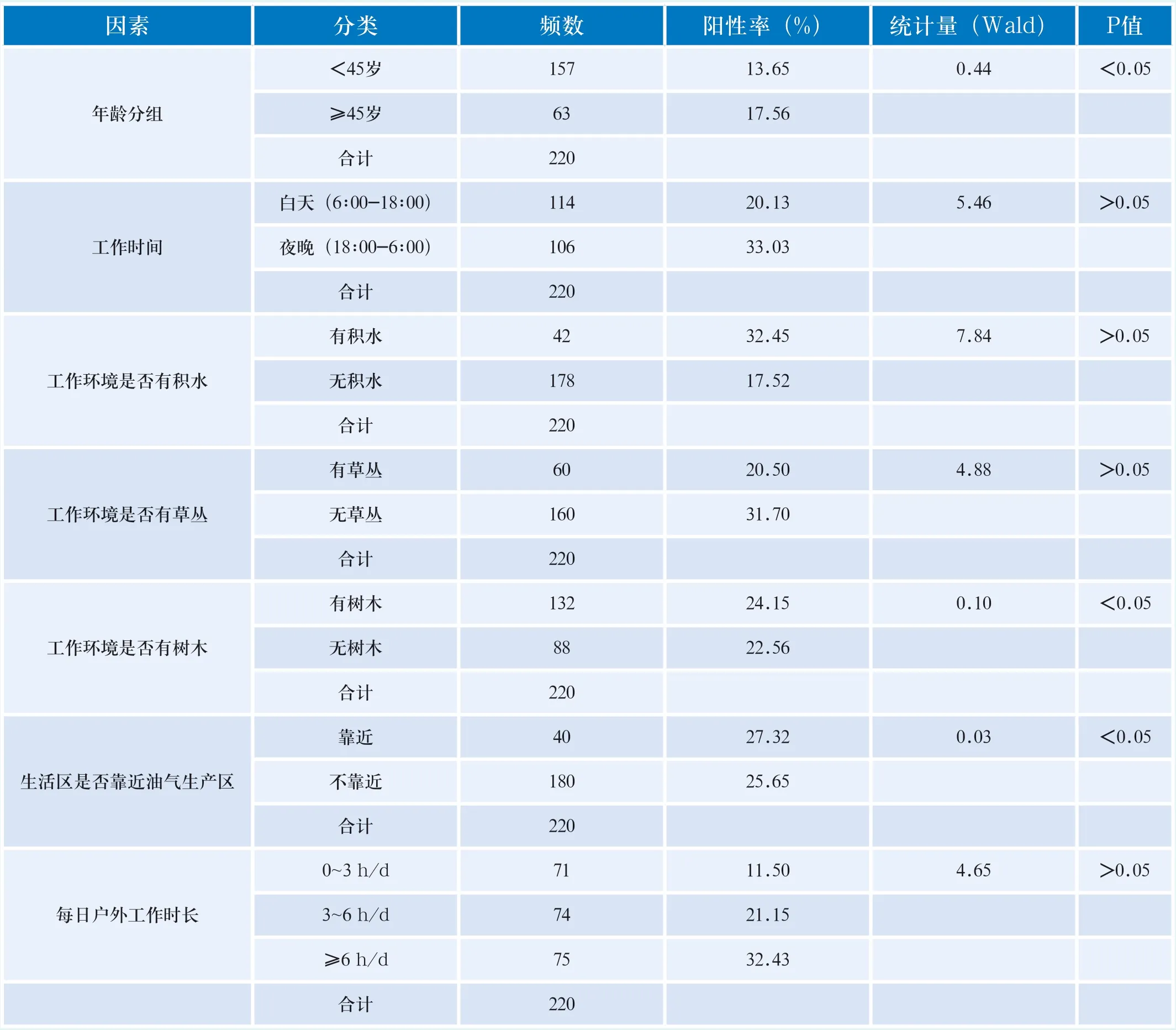

对各调查因素进行统计分析,其变量赋值、统计分析结果如表1 所示。

表1 白蛉叮咬因素分布及单因素统计分析结果

其中,年龄分组(χ=4.88,P>0.05)、工作时间(χ=5.46,P>0.05)、工作环境是否有积水(χ=7.84,P>0.05)、每日户外工作时长(χ=4.65,P>0.05)共4 个变量对调查人员受白蛉叮咬的影响具有统计学意义,工作环境是否有草丛(χ=5.46,P<0.44)、工作环境是否有树木(χ=0.10,P<0.05)、生活区是否靠近油气生产区(χ=0.03,P<0.05)等对调查人员受白蛉叮咬的影响无统计学意义。

1.2.2 多因素logistic 回归分析

根据单因素χ检验,将年龄分组、工作时间、工作环境是否有积水、每日户外工作时长4 个变量纳入logistic 回归模型,拟合方式采用最大似然估计法,筛选变量采用逐步法,纳入标准为P=0.05,排除标准为P=0.10。

拟合结果显示,年龄分组的因素被剔除,工作时长、工作环境是否有积水、工作时间等3 个因素纳入多因素回归模型,见表2。

表2 各变量多因素logistic 回归分析结果

1.3 综合分析

针对本次调查结果,可以看出:

1)单因素分析显示,年龄分组、工作时间、工作环境是否有积水、每日户外工作时长均为白蛉叮咬的主要因素。这是由于该地每年3 ~4 月份晚间是白蛉活动的高峰,此时夜间工作,且户外工作时间长的员工,更容易受到白蛉叮咬,单因素分析显示3 ~4 月份晚间户外工作时长≥6 h 的人群被白蛉叮咬的风险大于其他人群。

2)多因素logistic 回归模型分析中,保留了工作时长、工作环境是否有积水、工作时间3 个变量,其中,工作环境有积水对白蛉叮咬呈现明显的正相关关系(Waldχ=9.183 9,偏回归系数为1.886 5),并且工作时长≥6 h/d 对白蛉叮咬也同样存在正相关(Wald χ=5.428 7,偏回归系数为1.367 9)。

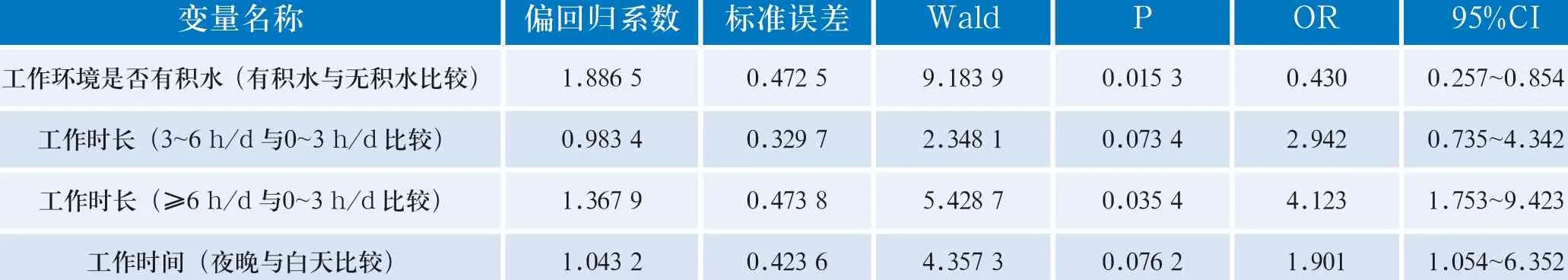

针对分析结果,可以从白蛉的习性和分布特点进行工作时间和环境的调整。包括处理周围环境的积水,改变工作时间等,具体改进工作方式见表3。

表3 白蛉叮咬危险因素及改进措施

2 预防措施评价

目前已有很多针对白蛉的应对措施,但由于白蛉具有很强的区域特征,国内针对白蛉的预防措施在伊拉克该油田中并不适用,需要采用多种预防措施进行对比分析,开展应对措施效果评价,验证包括不同类型的室内杀虫剂和户外防护用品等实际预防效果。

2.1 室内预防效果验证

2.1.1 选取实验区与对照区

选取油田生活区域相对独立的空间进行实验;选取油田生活区域20 个房间为实验空间,分别编号1 ~20。选取油田生活区域相对独立,同条件的房间作为对照房间,编号为21 ~25。

2.1.2 室用驱蚊产品选择

选取正规上市含有效成分的驱蚊产品,采用如下4种化学成分的预防白蛉的试验品进行对照,见表4。

表4 室内预防白蛉试验品信息

2.1.3 效果验证

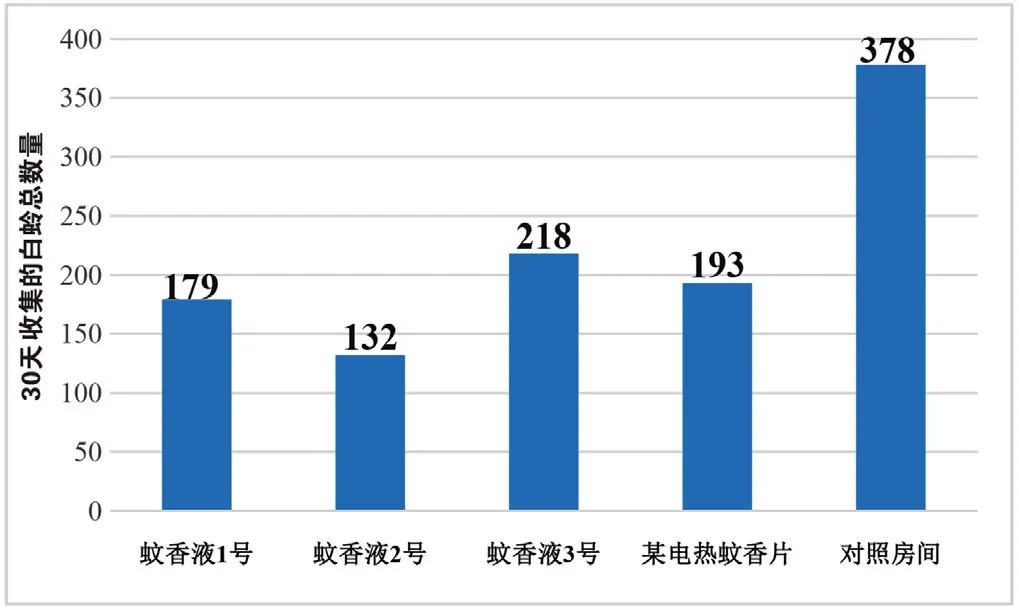

使用诱蚊灯及油性粘纸分别在实验及对照房间内进行白蛉收集。每种预防白蛉的产品持续使用30 天。每天8:00 a.m.进行样品收集及白蛉的辨认和数量记录。通过30 天的记录,捕获白蛉数量汇总如图2。

图2 室内预防实验统计结果

从图2 中可以看出,含有Meperfluthrin 甲氟菊酯1%的蚊香液2 号,30 天收集的白蛉总数量最少,对比其他驱蚊物品有明显的优势,由此说明该油田内室内可采用含有Meperfluthrin 甲氟菊酯1%的蚊香液进行白蛉预防。

2.2 户外预防效果验证

2.2.1 选取实验人员及试验产品

实验人员选取长期在现场且工作条件相同的作业人员共200 人,分别编号1 ~200。

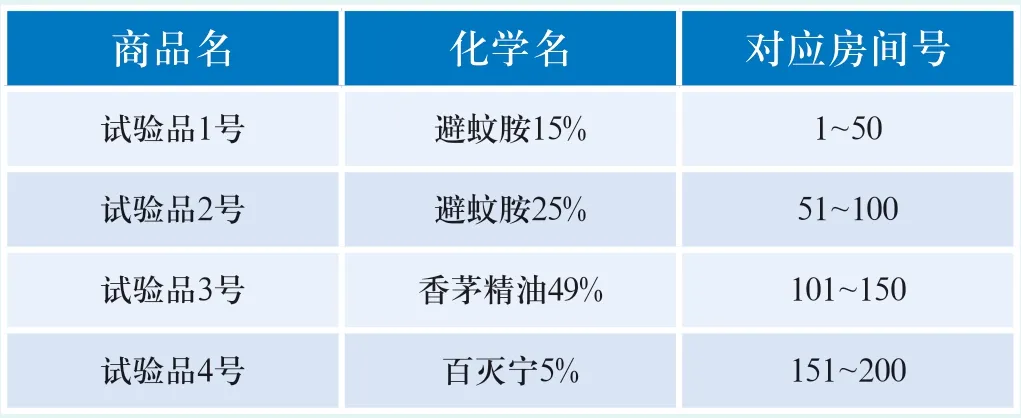

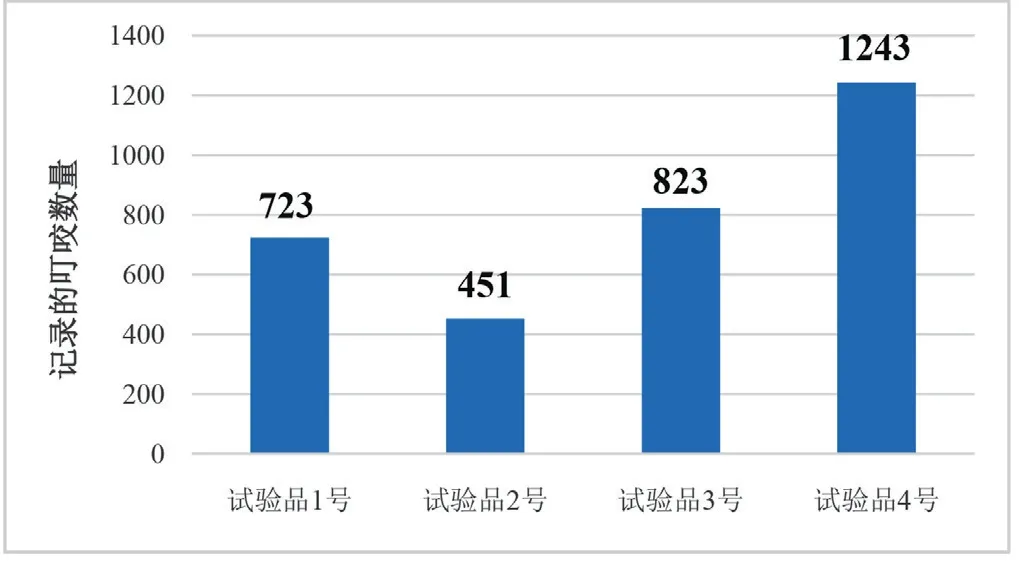

选取正规上市含有效成分的驱蚊产品,经过筛选选取如表5 所示的驱蚊产品作为此次实验产品。

表5 户外预防白蛉试验品信息

要求员工每天将驱蚊试验品涂抹于皮肤、衣领、袖口、防护脖套、工服等位置,并且远离犬类等宿主动物。

2.2.2 效果验证

每种驱蚊试验品持续使用30 天。每天下班时对实验人员白蛉叮咬记录进行统计。被叮咬一次为数量1,依次累计,得到如图3 所示结果。

图3 户外预防实验统计结果

从图3 中可以看出,含有避蚊胺25%的试验品2 号具有较为明显的效果,对比其他驱蚊产品更适用于当地户外工作人员的白蛉预防。

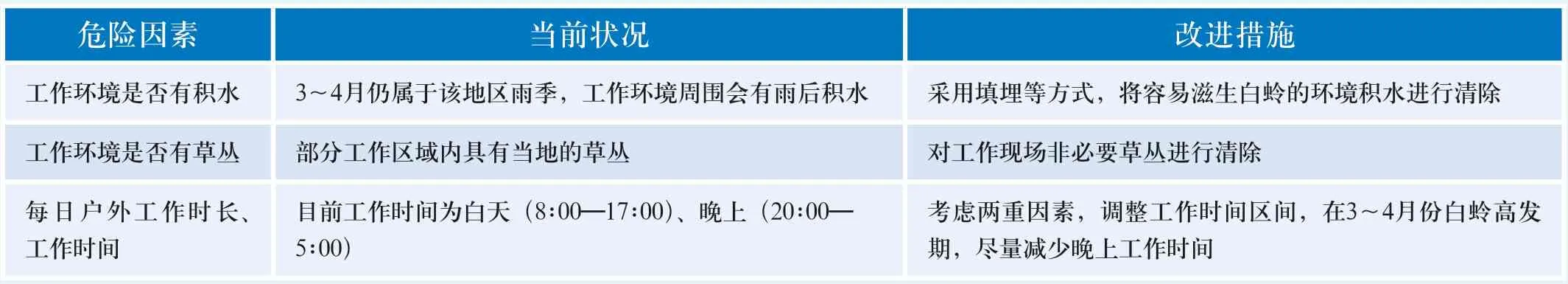

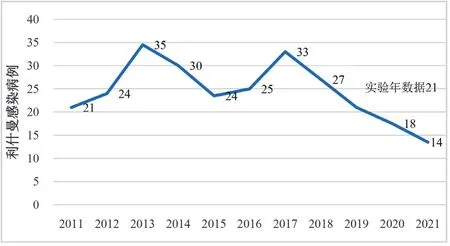

2.3 持续验证

在该油田的白蛉预防中,持续完成2020 年与2021年的利什曼病例数据调查统计,结果如图4 所示。从图4 中可以明显看出,通过改进白蛉活跃季节的工作环境、工作时间以及预防措施,2020 年与2021 年该油田内利什曼病的感染率明显下降。

图4 2011—2021年伊拉克某油田内利什曼病例统计

3 结论

本文采用调查问卷、统计分析、单因素及多因素分析、对比法等职业卫生调查常用方法,通过对伊拉克某油田利什曼病的传播媒介白蛉进行深入调查分析,针对当前该油田内员工长期存在的由于白蛉叮咬导致感染利什曼病的风险,通过此次分析,得到了以下结论:

1)以白蛉的习性、生存环境等因素为基础数据,通过追踪现场人员工作环境,完成问卷调查,并对所收集的数据,采用数理统计的方式,完成白蛉叮咬的单因素和多因素分析,以此为基础,完成对预防白蛉爆发季节的现场工作安排进行调整,并对周围工作环境进行相应改进。

2)通过室内和室外两种环境展开的预防白蛉的不同方式进行对比,选择典型的预防蚊虫的驱蚊产品,通过对比分析得到最适合现场使用的预防措施,并根据每年利什曼疾病谱展开追踪,确保预防措施的有效性和针对性。

3)在针对利什曼病的风险管理中,仍需要针对其传播的方式和途径进行跟踪记录,建立严格的监视程序,以“P—D—C—A”的动态管理理念,从传播途径上对利什曼病进行预防,并增强油田内员工的利什曼病的防护知识培训,制定预防利什曼病的长期工作机制。

另外,本次针对利什曼病的调查分析所采用的框架和模式,可为相似的案例提供可借鉴的良好实践,从而提升现场人员的健康程度。