现行化学教材“质量守恒定律”表述逻辑之探讨

2022-06-07谭景瑶

谭景瑶

摘要: 从数学、逻辑学、计量学、物理学和语言习惯五个角度对现行化学教材“质量守恒定律”的表述进行分析,对支持该表述的三种主流观点进行剖析,最终对该表述修改为“大量实验证明,化学反应后生成的各物质的质量总和,等于参加反应的各物质的质量总和。这个规律就叫做质量守恒定律”。

关键词: 质量守恒定律; 表述逻辑; 化学教学

文章编号: 1005-6629(2022)05-0095-03

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

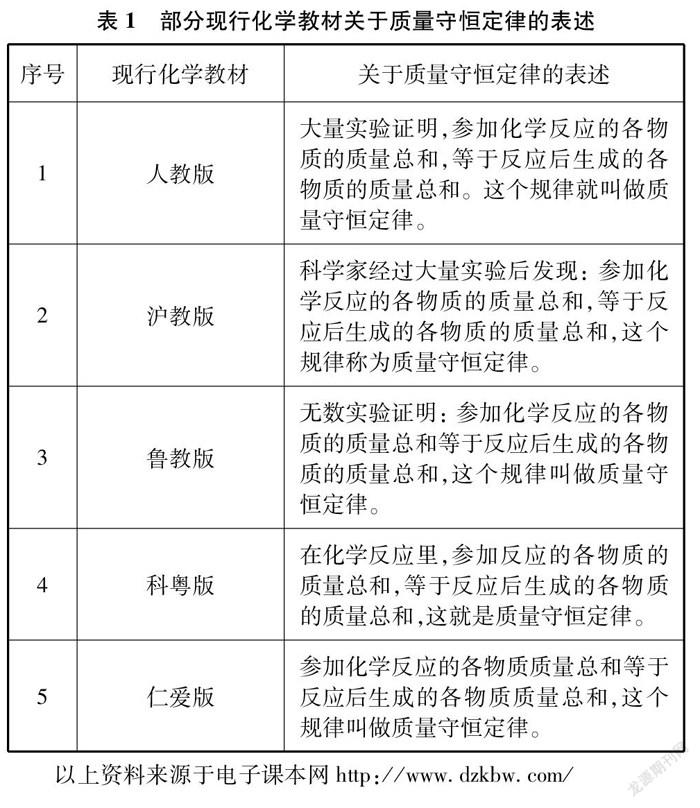

现行人教版化学教材中的质量守恒定律被表述为:“大量实验证明,参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和”;沪教版、鲁教版、科粤版以及仁爱版教材也采用了基本相同的表述,即通常说的“反应物的质量总和等于产物的质量总和”。现将相关表述列于表1。

众所周知,质量守恒定律是一条基本的科学定律,如何在教材中科学严谨地表述该定律,无疑是一项重要的工作。笔者从以下六个方面来论证现行化学教材“质量守恒定律”的表述不够严谨,有悖逻辑。

1 数学的角度

化归思想是数学研究活动中的一种基本思想,它是指将未知的、陌生的、复杂的问题通过某种变换转化为已知的、熟悉的、简单的问题,从而使问题得到顺利解决。进行数学研究时,等号前面是待求解的未知量,等号后面则是确定的已知量,这种约定俗成的表达次序符合化归思想的运用规律。如果不作出这样的约定,很容易造成理解上的混乱。现举例如下:

题目A: 已知∠α,求作∠β,使得∠β=∠α。

題目B: 已知∠α,求作∠β,使得∠α=∠β。

很明显,题目A是一道比较简单的数学问题;但面对题目B,严谨的数学工作者都会觉得很疑惑。究其原因,是因为等号前后的未知量和已知量的次序颠倒了,不符合化归思想的运用规律。从数学的角度来看,反应物的质量总和是已知量,应当置于等号后面,产物的质量总和是未知量,应当置于等号前面,不能颠倒次序。

2 逻辑学的角度

因果关系是现实世界中最重要、最基本的一种逻辑关系。在化学反应中,反应物与反应物的质量总和是因,产物与产物的质量总和是果;反应物与反应物的质量总和在化学反应前就是确定的,产物与产物的质量总和产生在化学反应后,是未知的。在逻辑学中,人们常用未知的“果”去和确定的“因”相比较,不用确定的“因”去和未知的“果”相比较,这与数学的化归思想是一致的。因此,“反应物的质量总和等于产物的质量总和”的表述是不符合逻辑的。

3 计量学的角度

科学计量的程序是: 在测量前,必须先确定好参考物(标准),然后运用科学的方法对被测物进行测量,测量的结果其实就是将被测物和参考物相比较后得出的结论。测量结果的正确表述可能是“被测物大于、等于或者小于参考物”,而“参考物大于、等于或者小于被测物”则是错误的表述。譬如使用天平测量某物体的质量时,我们是将被测物体放置于天平的左侧托盘内,然后不断加减砝码到天平右边的托盘内以及移动天平的游码,直至天平完全平衡。假设此时右边的砝码加上游码刚好是1千克,正确表述该测量结果应该是“该物体的质量等于1千克”,而“1千克等于该物体的质量”则是错误的表述。化学变化中,反应物的质量总和是参考物,而产物的质量总和则是被测物,质量守恒是指化学反应后被测物的质量没有发生变化依然等于参考物的质量,所以正确的表述应当是“产物的质量总和等于反应物的质量总和”。

4 物理学的角度

物理学因其发展历史进程中和数学走得最近,所以数学的严谨性已经深深渗入到它的每一个角落。相对来说,物理学比化学等其他自然科学要更严谨一些,所以它应该能够提供一些样板给我们作为参考,以光的反射定律为例:“实验证明,光发生反射时,反射光线、入射光线与法线在同一平面内;反射光线和入射光线分别位于法线的两侧;反射角等于入射角”。显然,入射角是确定的因,反射角是未知的果,故该定律中“反射角等于入射角”的表述完全符合逻辑学的因果逻辑和数学的化归思想。据笔者所知,尚未发现有严肃的科学文献将光的反射定律表述成“实验证明,……入射角等于反射角”。因此,“反应物的质量总和等于产物的质量总和”的表述逻辑与光的反射定律的表述逻辑不相容。

5 语言习惯的角度

假如某棵桃树春天开了100朵花,夏天结了100个桃,人们会说“这棵桃树夏天结果的数量等于它春天开花的数量”,而不会说“这棵桃树春天开花的数量等于它夏天结果的数量”。又譬如,我们描述一对父子的相貌特别相像时,习惯的说法是“这儿子长得真像他父亲”,而如果有谁说“这父亲长得真像他儿子”,肯定会沦为笑柄。由此可见,现行化学教材关于质量守恒定律的表述也不符合日常的语言习惯。

6 与其他观点的探讨

针对现行化学教材“质量守恒定律”的表述,有几种支持的主流观点,笔者在此将与这些观点的探讨阐述如下。

观点A: 现行化学教材“质量守恒定律”的表述符合权威词典的解释。

《中国大百科全书(第二版)》是这样表述质量守恒定律的:“在任何与周围隔绝的体系中,不论发生何种变化或过程,其总质量始终保持不变。或者说,化学变化只能改变物质的组成,但不能创造物质,也不能消灭物质,又称物质不灭定律。”[1]据此有观点认为现行化学教材“质量守恒定律”的表述符合权威词典的解释。依照《现代汉语词典(第6版)》的解释,“变”的基本释义是: 和原来不同。显然,“不变”的基本释义应当是: 和原来相同。因此,笔者认为《中国大百科全书(第二版)》的表述“……其总质量始终保持不变……”应当是指化学反应后生成的各物质的质量总和,等于参加反应的各物质的质量总和,而非“参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和”。所以现行化学教材“质量守恒定律”的表述实际上违背了《中国大百科全书(第二版)》的权威解释。

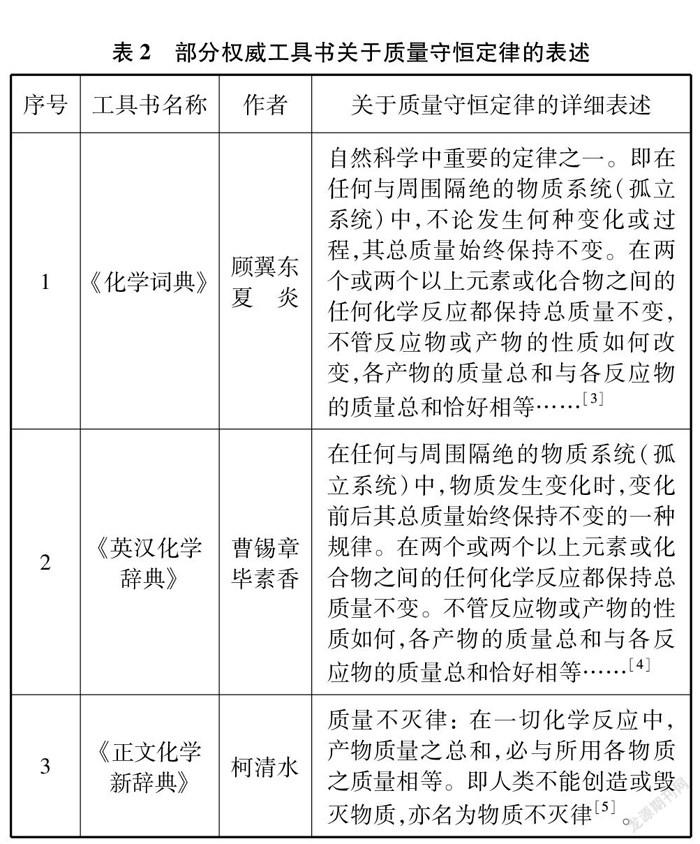

《化学辞典(第二版)》是这样表述质量守恒定律的:“即物质不灭律。在化学反应中,物质的组成、性质可以变化,但质量不改变;即反应物的总质量等于产物的总质量……”[2],认为现行化学教材关于质量守恒定律的表述符合权威词典的观点很可能来源于此。笔者查阅了另外三部权威化学词典工具书,详细情况列表如下(见表2)。

显然,表2中三部权威工具书关于质量守恒定律的表述逻辑和内涵是完全相同的,都表述为“产物的质量总和等于反应物的质量总和”,均与现行化学教材关于质量守恒定律的表述逻辑和内涵不一致。所以,现行化学教材关于质量守恒定律的表述符合权威词典的解释的观点是非常片面的。

再者,权威也不一定完全正确。历史上类似这样的例子有不少,最有名的例子莫过于托勒密的日心说和亚里士多德关于自由落体运动的观点。唯有经得起科学和事实检验或者符合逻辑的观点才是正确的。

观点B: 现行化学教材“质量守恒定律”的表述来自历史传承。

1947年的《开明化学新教本》关于质量守恒定律的表述“一切的化学变化,变化之前的质量总和,必与变化后所生成的各物質的质量总和相等”[6];新中国成立后1953年苏联编译本教材关于质量守恒定律的表述“参加化学反应的物质的总重量,必等于反应后生成的物质的总重量”[7]。上述渊源形成了现行化学教材“质量守恒定律”的表述来自历史传承的观点。笔者认为: 排除当时质量和重量的概念混淆不清的问题,上述《开明化学新教本》与新中国成立后的苏联编译本教材的表述都存在和现行化学教材同样的问题,这种表述违背了因果逻辑,是有瑕疵的;历史传承不应当传承有瑕疵的知识。

观点C: 质量守恒定律不过是用数量关系表达物质不灭的观点,不需要过分较真反应物质量总和与产物质量总和在表述时前后的次序。

笔者认为: 如果等号前后的两个事物没有前因后果联系,仅存在数量关系或互为因果关系,表述时确实无需区分前后次序;但是如果等号前后两个事物存在前因后果关系,表述二者数量关系时必须明确前后次序。从某种程度来说,我们可以把反应物当做父亲,产物当做孩子,反应物的质量总和看做父亲的相貌,产物的质量总和看做孩子的相貌,“反应物的质量总和等于产物的质量总和”的表述,相当于说父亲的相貌像孩子的相貌,完全不符合逻辑和日常的语言习惯,必须更正过来。符合逻辑的表述,可以使得一条科学定律更严谨、更完美。

综上六点所述,笔者建议: 从科学严谨的角度出发,现行化学教材应将质量守恒定律的表述修改为“大量实验证明,化学反应后生成的各物质的质量总和,等于参加反应的各物质的质量总和。这个规律就叫做质量守恒定律”。这样的表述逻辑与其他基础科学理论的表述逻辑完全相容,准确地表述了质量守恒定律的本质,体现了科学定律的严谨性。

教材可以看作是每一个学生学习的出发原点,是我们绝大多数人衡量其他知识的标杆。要培养学生严密的逻辑思维能力和严谨的表述表达能力,教材的示范作用就显得极其重要,这就要求教材的每一个细节都应该做到尽善尽美。因此对于教材上的内容,哪怕是细微的完善,也是有百利而无一害的。

参考文献:

[1]中国大百科全书总编委. 中国大百科全书(第二版)[K]. 北京: 中国大百科全书出版, 2009: 28~427.

[2]周公度主编. 化学辞典(第二版)[K]. 北京: 化学工业出版社, 2010: 796.

[3]顾翼东主编. 化学词典(第二版)[K]. 上海: 上海辞书出版社, 2003: 529.

[4]曹锡章主编. 英汉化学辞典[K]. 北京: 清华大学出版社, 2015: 627.

[5]柯清水编著. 正文化学新辞典[K]. 香港: 正文书局有限公司, 1980: 317.

[6]沈鼎三编著. 开明化学新教本(上册)[M]. 上海: 上海开明书店, 1947: 13.

[7][苏联]列夫钦科. 人民教育出版社编译. 高级中学课本·化学(第一册)[M]. 北京: 人民教育出版社, 1953: 18.