国土空间生态修复与乡村振兴:共现与融合

2022-06-06安文雨涂婧林侯东瑞朱春阳

安文雨,涂婧林,侯东瑞,朱春阳

华中农业大学园艺林学学院,武汉 430070

近年来,随着环境保护理念的不断深入和力度的不断加强,我国积极开展了生态环境保护、修复和治理工作,生态修复逐渐成为研究重点[1-2],在局部生态修复方面已取得较好的效果[3]。目前有关生态修复的研究与实践多聚焦于国土空间生态修复统筹“山水林田湖草”的系统性治理方面[4-5],强调系统性、整体性、综合性的修复理念[6]。彭建等[7]、王志芳等[8]认为国土空间生态修复的对象应逐渐转向社会-生态要素,修复终极目标是人类生态福祉的提升。高世昌[9]、曹小曙[10]提出人地系统耦合是国土空间生态修复的重要理论基础,以人地和谐为目标的国土空间生态修复将是未来的核心研究要点。由此可见,在乡村发展转型过程中,推动人地关系正向发展[11],基于国土空间生态修复新思维完善乡村三生空间动态的系统观,在国土空间生态修复中将生产、生活空间有机融入生态空间,耦合乡村经济社会与自然生态,在提升人类生态福祉的基础上,将助力推动生态修复向高级阶段演进[12]。

基于此,本研究对2004-2021年间中国国土空间生态修复与乡村振兴的共现关系进行系统梳理,分析提取研究主题共性,进而聚焦中国国土空间生态修复领域未来研究的重点方向,旨在为我国乡村振兴生态修复规划与实践提供指导与参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 数据来源与研究方法

本研究选取中国学术期刊网络出版数据库(中国知网,CNKI)作为文献计量分析的统计数据来源,分别以“国土空间”“乡村”“生态”“修复”为关键词进行组合检索,检索日期为2021年7 月,检索时间段确定为2004-2021年,共检索到学术期刊文献937 篇,筛除报道、资讯等干扰文献,最终得到有效文献830篇。文献计量工具使用CiteSpace,统计绘制发文量、关键词、学科分布、主题聚类等可视化分析图谱。基于图谱分析结果,系统梳理乡村三生空间-国土空间生态修复-国土空间综合整治的衔接融合关系,围绕生产-生态、生活-生态、人类福祉-生态等方面提出实现人地系统耦合高级阶段乡村国土空间生态修复的实施路径与技术集成模式。

1.2 文献计量分析

关于乡村主题的生态修复发文量总体呈现上升趋势,分为3 个时间段:2004-2012年间,国内对于生态修复的研究总体较少,呈现缓慢发展的趋势;2013—2017年间,“美丽乡村”概念提出后,对乡村生态修复的相关研究起到了一定的驱动作用,2017年达到33 篇;2018年及以后则处于快速发展阶段,在“乡村振兴”重大战略提出后,生态修复的研究范畴明显拓展到了乡村,文献数量大幅增加,截至2021年7月,该年度发文量达到160篇。

根据关键词共现图谱(图1,图2),乡村生态修复的研究热点及阶段可划分为3 个阶段:第一阶段(2004-2012年),乡村生态修复的相关研究处于萌芽阶段,关键词反映的研究热点以水土保持、土地整治、乡村景观等为主。学者从水土流失等角度对生态修复工程进行了经验总结并提出了建议与思考[13]。第二阶段(2013-2017年),乡村生态修复领域拓展,关键词反映的研究热点以土地综合整治、美丽乡村、乡村建设为主。研究方向逐渐多元化,在生态文明建设的大背景下,学者们针对水土流失的治理研究进一步推进[14],关注水环境的治理技术与模式[15-16],从生态、综合体[17]视角对土地整治展开研究,基于弹性理念角度对乡村生态与景观的关系展开探索[18-19]。第三阶段(2018-),突出乡村振兴、生态保护修复、全域土地综合整治、人居环境等关键词。更多研究进一步推进了人地关系领域。王成等[20]、徐斌等[21]以三生空间为导向探讨乡村修复与优化过程中的关键问题与策略,王夏晖等[22]从农村人居环境角度出发,对宜居乡村建设提出建议。国土空间层面的土地综合整治和生态修复相关研究显著增加,高世昌等[9,23]强调生态修复的目标应当是持续推进的动态过程,并对生态修复工程与方法提出对策;杨锐等[24]为山水林田湖草生态修复提出了新思路;其他相关研究还强调了与全域土地综合整治结合[25-26]以及探究新时期实行生态修复的问题与理念和模式[27-28]。

图1 2004-2021年中国乡村生态修复研究关键词共现Timezone图谱Fig.1 Keywords co-occurrence Timezone map of rural ecological restoration in China from 2004 to 2021

图2 2004—2021年中国乡村生态修复研究关键词主题聚类Timeline图谱Fig.2 Timeline map of keywords thematic clustering of Chinese rural ecological restoration research from 2004 to 2021

总体来看,既往研究表现出3 个特征:从研究学科来看,呈现多学科交叉,罗小龙等[29]、王凯[30]在经济管理学科领域下,将新时期社会经济发展新形式如何结合国土空间的编制进行梳理并提出建议。彭建等[7]、任明[13]在资源环境领域下,从对国土空间内单一生态资源到生态环境各要素的综合治理和科学规划进行了科学的探讨。韩海东等[14]在农业领域,对发展有机农业促进生态修复的技术和发展进行了总结与展望。文献学科的普遍分布提升了研究的深度和广度。从研究对象来看,关注乡村生产空间、生态空间、生活空间的结构调整,以及对国土空间全要素的保护修复[3,5];从研究进展来看,曹宇等[6]、王志芳等[8]提出推进乡村生态修复相关制度的完善与发展,探讨了路径模式与技术集成。

2 乡村振兴中国土空间生态修复要点

2.1 乡村三生空间-生态修复-综合整治的内涵及关系

1)三生空间。三生空间作为经济社会发展的载体,包括生产、生活、生态3 种类型,涵盖了人类社会的空间活动范围[31]。在土地利用层面反映了基于人类社会系统与自然生态系统交互现状的3 种土地利用分类。生产空间承载了人类一切生产经营活动[32]。农业是乡村产业发展的主导,生产空间是生活功能的物质基础,同时也会对生态功能带来影响;生活空间为人类的基本活动提供必要空间条件。对生活品质需求的提升会增大生产功能强度,也需要维持一定的生态服务功能[33];生态空间则为人类提供所需生态服务及产品,维系生态系统持续稳定,是人类生产生活的外部环境条件保障,影响生产功能和生活功能的发展方向,必须严格管控和维护。

2)国土空间生态修复。生态修复是指以提升生态系统稳定性和可持续性为目标,协助受到人类活动或外界干扰负面影响的生态系统恢复其正常健康发展与演化轨迹的过程[34]。生态修复研究起源可以追溯至100年前欧美国家对于自然资源的利用与管理。我国从20 世纪80年代起亦做出了一系列以污染土壤、污染水体、植被恢复、矿山修复等为主要内容和对象的生态修复实践。目前国土空间生态修复并没有统一的概念与定义。曹宇等[6]认为国土空间生态修复是对国土要素的空间结构和生态功能分别进行调整与优化、修整与重建,或凭借生态系统的自调节与自恢复能力,加以人工干预或进行大型系统性修复工程。彭建等[34]认为国土空间生态修复是对多尺度生态安全格局下的国土空间社会及自然要素进行治理,寻求多层级协同整合的次优解,实现社会-生态协同发展,提升人类的生存福祉。总的来说,国土空间生态修复区别于聚焦在局部或微观尺度的初级生态修复,更加注重宏观尺度上修复的区域性、系统性、整体性和综合性,更加强调“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念,更加强调人类社会与自然环境的调节和协作,本质上是对生态修复的继承和发展。

3)国土空间综合整治。修复与整治密不可分,在生态文明建设和乡村振兴背景下的国土空间生态修复研究中,国土空间生态修复常与土地整治、土地综合整治、全域土地综合整治、国土空间综合整治等关键词并存。土地整治包含土地开发、整理、复垦和修复等内容,其对象是闲置、低效利用、受损或污染的土地,核心目标为提高土地集约率和产出率,保障土地资源可持续利用;国土整治以整体区域空间为目标,对包含领土、领海和领空等在内的国土进行开发、利用、治理、保护,促进国土资源高效利用,提升国土生态环境质量。近年来,我国逐步形成了整治工作更综合、整治目标更多元、实施模式更多样的土地综合整治和国土空间综合整治模式,国土综合整治作为国土整治的升级,相比土地综合整治更为立体和全要素化。而全域土地综合治理则是近年来土地综合整治发展的新阶段,主要工作包含农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复等[35],对农村三生空间进行优化布局,对乡村人地关系进行调试,其本质是以土地为核心的国土综合整治[36]。

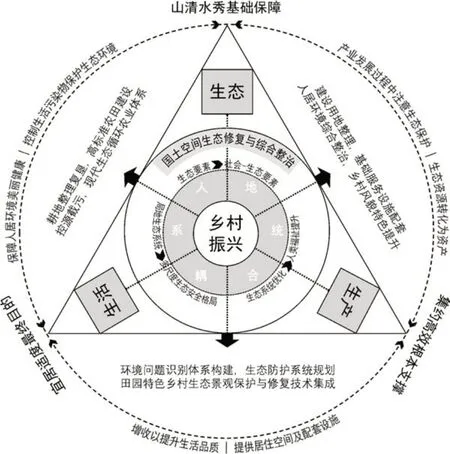

4)乡村三生空间-国土空间生态修复-国土空间综合整治的衔接融合关系(图3)。我国国土空间生态修复与国土空间综合整治深度融合,有研究者总结得出两者是“修复与整治、系统与局部、生态与工程、市场与政府”的关系[1]。但也有研究者认为国土空间生态修复在国土空间综合整治的范畴内,因为国土空间综合整治的对象涉及到三生空间等其他复合系统,比主要研究生态系统的国土空间生态修复更广泛[36]。不管二者相容关系如何,国土空间生态修复与国土空间综合整治共同遵循山水林田湖草生命共同体理念,均嵌套于乡村“三生”空间之内[37]。国土空间集成着“山、水、林、田、湖、草、海、村、路”等多种自然生态要素及人类社会要素,发挥着生产-生活-生态复合功能[38]。乡村三生空间及其功能提升明确指导着国土空间生态修复及综合整治的方向[39]。当前中国国土综合整治越来越注重生态功能,国土空间生态修复也成为促进国土空间综合整治转型升级的推手,两者目标相衔接且过程相融合。另外,在国土空间生态修复中,明晰三生空间彼此的功能关系,明确乡村振兴背景下生态修复过程对于三生空间优化的战略作用及定位,有助于优化调整生态安全格局,实现我国乡村生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀,最终达成收益循环。

图3 三生融合与国土空间生态修复、综合整治关系图Fig.3 The relationship between the integration of production-life-ecology space,ecological restoration of territorial space and comprehensive land consolidation

2.2 人地系统耦合的国土空间生态修复新阶段

1)国土空间生态修复演进阶段。傅伯杰[12]基于地域空间要素关系角度展开研究,提出国土空间生态修复呈现3 个阶段的演进状态。第一阶段以协调布局为核心目标,主要发布保护治理政策以解决过度开发带来的生态空间挤压及环境恶化问题;第二阶段以系统治理为核心目标,开展国土空间生态修复统筹“山水林田湖草”系统治理;第三阶段以人地和谐为核心目标,注重将生产、生活空间有机融入生态空间,在人类社会系统与自然生态系统交互作用、相互渗透下推动人地系统的正向演替和协调发展。彭建等[34]也强调了国土空间生态修复应把握以人为本的发展思想,将核心目标落实在人类生态福祉提升而非生态系统服务供给增长之上。当前所开展的山水林田湖草生命共同体系统修复工作正处于第二阶段,即通过适当的人工支持加强自然资源要素的系统性布局和优化。作为承前启后的阶段,国土空间生态修复需要夯实第一阶段的生态保护基础,又需要铺陈第三阶段的绿色发展方向、促进人地关系耦合、促成人与自然和谐共生。

2)人地耦合系统与国土空间生态修复。人地耦合系统指由人类活动和地理自然环境交互作用形成的复杂开放系统。人地系统理论为国土空间生态修复提供了基本的学理基础。人作为生命共同体的组成要素之一,必然影响着国土空间的利用,如人类经济发展进程中与自然的冲突与协调。人地多要素耦合已成为相关研究热点和关键问题,学界已基本形成“问题识别-要素耦合-空间耦合-人地互馈-途径政策”的人地关系研究基本模式[40]。

当前乡村生态振兴已越来越强调生态安全格局优化与人类福祉提升的协同关系,国土空间生态修复工作未来将进入强调人地系统耦合的新阶段。傅伯杰[12]分别从生态与社会耦合指标、耦合层次、耦合效应、耦合模型这4 个角度,提出了支撑新时代国土空间生态修复的4 个要点。宫清华等[41]也提出了一系列在人地关系耦合框架下针对国土空间生态修复规划思想、目标标准、性质对象、技术机制等战略转变提升方法,为系统开展新阶段国土空间生态修复的规划研究和实践提供了参考。随着生态文明建设的推进,社会-生态要素协同发展在人类生态福祉提升中的重要地位得到认知,未来生态文明建设也将全面融入到社会、文化和经济建设中。

3 乡村国土空间生态修复路径与技术集成

3.1 社会-生态耦合新模式

国土空间是人类赖以生存的空间载体,随着人类对社会经济系统与自然生态系统相互作用的认知,人地系统耦合成为国土空间生态修复高级阶段的着眼目标。这在与城市对比自然生态环境尚未受到严重干扰的乡村地区生态修复与保护中尤为重要。乡村三生空间承载着居民社会活动,在国土空间生态修复中将生产、生活空间有机融入生态空间,耦合乡村经济社会与自然生态,是实现美丽宜居乡村可持续发展的重要路径和方法。在人地系统耦合新阶段,国土空间生态修复对象将由以往的生态要素延展为社会-生态要素,尺度由局地生态系统改善转变为多尺度生态安全格局塑造,目标由生态系统优化转向人类福祉提升[12]。生产和生活是乡村社会的重要组成部分。为推动这一进程的发展,应从生产-生态、生活-生态、人类福祉-生态等方面构建国土空间生态修复的社会-生态耦合新模式。

3.2 实施路径与技术集成

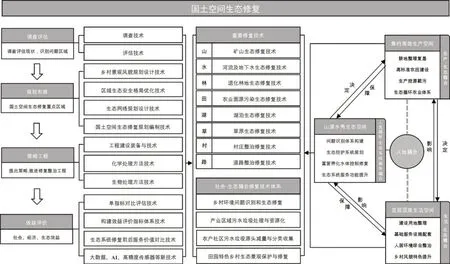

目前学界对于国土空间生态修复的实施路径与技术等正处于探索研究阶段。如袁兴中等[40]提出了新时代国土空间生态修复模式,包括“多尺度、跨学科的流域一体化生态修复模式”“多要素、多时空组合的生命共同体生态修复模式”等。国土空间生态修复涉及多种路径与技术步骤,需要实现多种修复路径、技术的有机结合[23]。因此,基于乡村三生空间视角,探索实现人地系统耦合高级阶段乡村国土空间生态修复的实施路径与技术集成模式(图4),将对生态文明、乡村振兴背景下的国土空间生态修复提供强大的技术支持。

图4 国土空间生态修复路径技术框架图Fig.4 Technical framework of land space ecological restoration path

1)生产-生态耦合路径与技术集成。乡村生产空间修复需要耕地整理复垦、高标准农田建设、生产过程清洁化等工作协调配合。农田是乡村的重要生态基底,在严守基本农田保护条例的基础上,通过农用地整理等手段促进农田布局优化与耕地质量提升,形成规模扩大、水渠联通的农田基网已是乡村生产空间修复整治的基本路径。而农业面源污染更是威胁乡村生态环境的直接因素,在国土空间生态修复人地系统耦合的发展新阶段,如果只聚焦污染后治理就是重走末端问题治理的老路。要从源头防治农业面源污染,引入生态循环的技术模式,加强过程阻断,构建现代生态循环农业体系[42]。

基于目标导向、多元协同、尺度适配、经济合理的生态修复需求,构建面向乡村生产-生态耦合路径的污水、垃圾处理与资源化技术集成体系。如根据不同污水水质水量特性及排放要求(农用灌溉、达标、高标排放等),集成污水处理与回用技术。针对水质敏感程度高、出水需高标排放,开发泥-膜复合法污水处理系统;针对水量缺乏、出水需季节性回用,构建污水分级排放模式,集成多段式生物-生态污水处理系统;针对水资源丰富、出水只需达标排放,集成高负荷生物处理系统。同时,集成有机垃圾快速定向/协同制肥资源化技术体系。如面向有机垃圾快速制肥需求,富集和筛选高效降解及除臭好氧功能菌种,研发易腐有机垃圾快速定向制肥技术;面向农林废弃物的资源化需求,研发多源有机垃圾协同制肥集成技术,并用堆肥后产生的有机肥料代替化学肥料,控制现代农业产生的面源污染及水体富营养化,打造生态循环可持续的乡村生产空间。

2)生活-生态耦合路径与技术集成。生活空间是乡村居民生存发展的主要场所,具有空间承载、物质和精神保障功能。针对农户、社区尺度生态修复技术模式中关键物质协同控制及生态循环利用机制,明晰适合多维度(控源截污、资源化利用、景观风貌保护与修复)生态修复模式。如针对农户和社区污染物成分杂、资源化路径不明和治理模式不全等关键问题,构建如生活污水与垃圾源头减量及收集技术集成模式,解析不同来源农户生活污水水质特性,构建适用于社区和农户的营养物和能量物质原位循环系统[43];明确社区多源有机垃圾产生规律、理化特性、处理处置,结合垃圾资源化利用途径,甄别面向社区多源垃圾的无害化和资源化分类模式,构建因地制宜的垃圾分类投放、收集、贮存、运输、处理、处置、利用的技术集成体系,并集成农户和社区小规模有机垃圾快速定向腐殖制肥技术。乡村景观风貌也是生活空间修复的重要内容,包括自然、人文、产业等方面。当前我国乡村风貌提升工作不断推进,乡村风貌得以较大提升与改善。但现阶段的乡村风貌改造成果秩序大于特色。改造以村容村貌整洁化为重点,多为景观绿化提升、公共活动空间优化、建筑立面改造等,文化挖掘、特色呈现及美学营造方面仍有待加强。

3)人类福祉-生态系统服务耦合路径与技术集成。目前我国乡村生态空间水土流失、水体富营养化、森林锐减、农业面源污染、河湖湿地退化、草场退化等问题依然严峻。乡村生态空间修复整治即是合理地利用和管理生态系统,通过实现土质改良、水质清洁、植被覆盖率提升等目标,提升生态系统服务功能,最终提升人类福祉,实现人地耦合和可持续发展。生态系统服务是人地耦合研究的核心内容,作为连接自然生态与社会经济、人类福祉的桥梁,为人地耦合提供了重要研究思路[44]。

在面向社会-生态耦合的乡村国土空间生态修复高级阶段发展的过程中,基于三生空间不同尺度识别和评价宜居的关键环境问题,集成田园特色乡村生态景观保护和修复技术。基于不同地域地形地貌、气候水文、生产生活特征,在农户、社区、园区多尺度下辨析和解构乡村生态环境宜居体系结构、功能需求和关键要素,明确乡村生态环境宜居多尺度、多维度生态修复特征,识别乡村不同尺度生态修复关键问题。解析山水林田湖草生命共同体理念和乡村环境系统整体性、复杂性、动态性和连续性特点,明确生态可持续性、尺度综合性、系统整体性、动态适应性以及多方参与性等乡村环境宜居的生态修复方法,构建基于目标导向、多元协同、尺度适配、经济合理的生态修复技术体系。

同时,基于山水林田湖草生命共同体理念,识别乡村生态空间、生活空间、生产空间的环境要素类型以及生态景观服务功能需求特点,明确乡村生态景观保护与建设的目标、路径与方法。基于乡村资源开发的系统性和生态景观建设的整体性视角,明确田园特色乡村蓝、绿、灰基础设施综合协同原则,提出不同空间生态景观服务功能提升和基础设施协同策略。基于不同尺度(农户、社区、园区)生活污水、垃圾、富营养化水体、生态及景观特性的研究,结合技术集成研发,解析乡村生活污水、垃圾处理处置和资源化利用、水体富营养化控制、生态及景观修复等技术的物质流/能量流特征、环境影响、能源消耗及经济成本,厘清模式应用的边界条件,构建基于点-线-面系统控制的全过程环境整治模式(控源截污)、基于生产功能的污染减量控制和资源良性循环利用模式(资源化利用)、田园特色乡村生态景观保护与修复技术模式。

此外,充分利用现存生境,做好生态防护系统规划,完善乡村生态廊道,塑造并优化乡村生态安全格局。生态防护系统建设在小尺度上可应用“食物链”“食物网”理论,调节蜜粉源植物结构布局与农业生产结构[45],并开展生物防控。生态防护系统建设在较大尺度上则应加强农田缓冲带、生态防护林建设。同时也要重视乡村绿色基础设施建设,以农田为基底保障,以林地、水系、道路为基础,打造由乡村绿道、湿地、森林、乡土植被等要素互联共建的绿色空间网络系统,共同构成美丽乡村田园图景,实现防风固沙、涵养水源、预防外来生物入侵等多重生态效益。

综上,乡村生产-生活-生态相互联系,相互制约。立足于促进人地系统耦合,将生产、生活空间有机融入生态空间[12]。通过调整空间布局优化国土空间功能,通过高效利用资源提升国土空间效用,通过保护修复生态系统复原健康生态国土[4]。实现资源利用高效化、生产过程清洁化、生活方式集约化,以及全域功能布局的合理化,铸就国土空间生态安全格局,提升人类生态福祉,与乡村振兴共融。

4 乡村振兴视角下的国土空间生态修复目标

4.1 动态推进国土空间生态修复目标

国土空间生态修复是一个人地关系不断优化的过程,在全面推动乡村生态振兴的大背景及发展目标下,要求多维度、多尺度、多层次地推进乡村全域全要素修复。我国“十四五”规划和2035年远景目标明确提出要坚持“绿水青山就是金山银山”理念,坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,推动经济社会发展全面绿色转型;同时全面推进乡村振兴,优化生产生活生态空间,持续改善村容村貌和人居环境,建设美丽宜居乡村。2022年中央一号文件强调了推进农业农村绿色发展在全面推进乡村振兴工作中的重要性。因此,围绕乡村振兴视角下国土空间生态修复目标是持续动态推进过程,应进一步聚焦生态系统服务功能的平衡,开展以功能区划为主的生态区划研究和生态区划理论体系[46-47],制定契合生态本底的修复策略,优化生态系统服务功能和国土空间开发保护格局。通过解耦方法,对主导生态系统退化的自然和社会因素进行分类识别,开展综合评价,推进各要素均衡发展。生态修复的目标从对退化生态系统的末端恢复,转向注重人类活动与社会需求的前端驱动,实现源头预防、循环、低负荷与共生。设置不同层级的修复目标,注重多级协同,强化系统整体次序,推动生态修复由低级向高级的发展。

4.2 创新国土空间生态修复路径-技术

在乡村振兴战略背景下,传统生态修复的实践路径需要注入新动能。围绕乡村绿色发展目标和三生空间动态的系统观,从生产-生态、生活-生态、人类福祉-生态系统服务3 个方面,探索实现人地系统耦合新阶段乡村国土空间生态修复的实施路径与技术集成模式。在推进国土空间生态修复的重大工程中,明确国土空间尺度下各生态修复区域的主要矛盾与修复方向,强化国土空间生态修复过程中生产、生活空间有机融入生态空间,考虑新技术、新工艺的融合与应用,形成先进生态修复理论体系,强化生态修复的针对性与有效性。拓展技术创新领域,以修复目标为导向,将创新思维贯彻生态修复实施路径到技术集成全过程,全面增强国土空间生态修复系统的理论创新与实践创新,将对生态文明、乡村振兴背景下的国土空间生态修复提供强大的技术支持。

4.3 持续完善国土空间生态修复机制

进入“十四五”时期,全面塑造发展新优势,推动绿色发展,促进人与自然和谐共生是新时期生态文明建设的要求。在乡村振兴全面推进的背景下,国土空间生态修复承载新使命,面临新挑战,肩负新任务,其推进制度需要持续动态的完善和发展。建立国土空间生态修复的长效机制,围绕国土空间生态修复的监测评估、规划设计、工程实施、监管体系等环节完善相关的政策标准规范,构建全面的、分阶段的国土空间生态修复规范体系。修复主体逐渐转向多元参与、协同治理,并在由政府主导、由上至下的系统中,以公众参与的新模式进行补充。构建国土空间生态修复的监测体系与评价体系,统筹明确生态修复的标准体系。加快对国土综合整治与生态修复的法律法规的研究,从源头设计融合乡村振兴的建设方向。加大政策扶持、生态补偿的力度,完善国土空间生态修复的政策保障体系。增加法律责任规范,减少号召性规范,加强生态修复执行力度。持续完善推进机制,最大化地发挥国土空间生态修复在生态文明建设及乡村振兴中的作用。