新生代农民工再生育意愿及其影响因素分析

——基于全国流动人口卫生计生动态监测调查2018 年数据

2022-06-03汤兆云陈家宁

汤兆云,陈家宁

(华侨大学 政治与公共管理学院,福建 泉州 362021)

一、研究背景及文献述评

(一)研究背景

人口生育是最基本的人口过程之一,是具有决定性意义的人口现象。一个社会如果没有人口生育现象的持续发生,这个社会就不可能有人口的自我替换和更新的持续发展。人口生育是一个极其复杂的社会现象,其影响因素涉及社会生活的诸多方面。始于20 世纪80 年代初期全国范围内较为严格的人口计划生育控制政策,使得我国人口生育率在较短时间内得到快速下降。人口统计数据显示:新中国成立后至20 世纪70 年代前,我国妇女总和生育率位于5.0 以及上的高位水平;20 世纪70 年代至20 世纪90 年代前期为2.0 左右的水平。20 世纪90 年代中后期低于2.1 的更替水平。2000 年我国妇女总和生育率为1.6(同年,全世界平均总和生育率为2.8,发达国家为1.6,发展中国家为3.2,亚洲为2.7);2010、2015 年分别为1.18、1.047,2020 年我国总和生育率为1.3,都远远低于2.1 的更替水平①。

“人口发展是关系中华民族发展的大事情”。面对我国人口生育率持续下降这一现实情况,为适应人口和经济社会发展新形势,促进人口长期均衡发展,党的十八大以来,党中央根据人口发展变化形势,先后作出实施单独两孩、全面两孩、三孩生育等重大决策部署。但是,由于人口生育率下降的惯性作用以及其他方面的原因,人口政策调整没有实现预期的效果。人口统计数据显示,全面两孩政策平稳落地第一年的2016 年,全国全年新出生人口为1 786 万人,出生率为12.95‰,自然增长率为5.86‰;但是,2017—2021 年间,出生人口从1 723万人下降至1 062 万人,出生率从12.43‰降至7.52‰,自然增长率从5.32‰降至0.34‰,出生人口规模、出生率和自然增长率出现“五连降”,还可能持续“创新低”。2021 年全国人口自然增长率低至0.34‰,有些地区甚至出现了人口负增长,如江苏省、河北省、湖北省、内蒙古自治区等省区的人口自然增长率分别为-1.1‰、-0.43‰、-0.88‰、-1.28‰,相应地,其自然人口增长分别为-9.3 万人、-3.2 万人、-5.11 万人、-3.07 万人②。可以说,一段时期以来的我国人口生育政策调整不及预期,人口生育堆积效应业已消退。

民众生还是不生,从来就不是简单的单项选择题,而是对现实中诸因素百般考量后的决策。在影响人口生育行为的诸因素中,体现在对生育孩子的数量、时间、性别、素质等方面期望的生育意愿是其中一个重要因素。研究显示,生育意愿是影响实际生育水平的前置变量,是预测实际生育行为的重要指标[1]28-29。一段时期以来,新生代农民工(学术界一般将1980 年前出生的、直接脱胎于农业生产和农村生活进城的农民工称为“第一代农民工”,而将1980 年后出生、上完学后就进城打工的称为“新生代农民工”)占全部农民工的比例保持在一半以上的水平,已成为我国一群数量非常庞大的社会群体(阶层)。国家统计局发布的全国农民工监测调查报告数据显示,2018 年、2019 年、2021 年,全国农民工总量分别为28 836 万人、29 077 万人、28 560 万人;男女性别占比分别为65.2%:34.8%,64.9%:35.1%和65.2%:34.8%;有配偶的分别占比为79.7%、80.2%和79.9%;而40 岁及以下农民工分别占同年全国农民工总量比例的51.5%、50.6%、49.4%,总量分别为14 850.54 万人、14 712.96 万人、14 108.64万人③。以上数据反映出农民工三个方面的人口学特征:(1)农民工、40 岁及以下农民工的总量庞大,已分别占到了全国总人口比例的20.0%、10.0%左右;(2)有配偶的农民工比例较高,达到了2/3 及以上;(3)分别有25.2%、23.1%和21.1%的农民工处于20~29 周岁的生育年龄旺期。新生代农民工作为农民工的主体,绝大部分人处于婚恋和生育的黄金阶段,其生育意愿对于实现生育政策调整的政策效应具有重要意义。

(二)文献述评

文献研究表明,新生代农民工的生育意愿与生育行为具有和其他职业人群不同的特征。对2005年全国1%人口抽样调查样本数据的分析发现:人口流动显著地降低了农业户籍人口的生育水平,并对降低生育率产生显著影响[2]19-20。张丽萍等研究发现:在影响生育意愿转变为生育行为这一过程中,养育子女的经济因素是其中的重要阻碍因素[3]21-27。基于2016 年全国流动人口卫生计生动态监测调查粤闽两省数据的研究发现:有超过2/3 新生代农民工“不打算再生育一个孩子”,表现出较强的二孩生育顾虑[4]93-94。对安徽、四川等两省农村妇女生育意愿进行的实证分析发现:可能有外出流动的经历、外出流动妇女比未外出流动妇女的期望生育子女数要高[5]52-62。基于11 个省区的调查数据分析发现,我国中小学女教师群体的生育意愿表现为:无论婚否的女教师愿意生育三孩比例低于4.0%,愿意生育1 孩、2 孩比例分别为38.96%、38.91%;未婚女教师中,有32.41%的人不想生育,意愿生育1 孩、2 孩比例分别为36.73%、29.63%,只有1.23%的人意愿生育3 孩[6]35-36。基于流动人口管理和服务对策研究调查数据的分析显示:相对于经济适应、社会适应、心理适应等因素来说,城市适应能够显著提高新生代农民工的生育意愿和期望生育子女数[7]95-96。基于2016 年“中国劳动力动态调查”数据研究显示:城市融入显著降低了农民工生育意愿,且对“80 后”和东部地区农民工生育意愿的负向效应更大,其可能的解释原因为:城镇化过程能够助推农民工生活观念、工作方式的转变,从而在一定程度上促进其生育观念从多生到少生的转变,降低生育子女数量[8]47-48。由此可见,逐渐融入城市生活方式、工作方式的新生代农民工,在经济收入、福利保险以及婚姻状况等因素作用下,其生育意愿经历着从多生到少生的转变,反映在生育行为中,就是绝大多数新生代农民工生育子女数量在1~2 个[9]10-11。

本文基于全国流动人口卫生计生动态监测调查2018 年的数据,分析新生代农民工的现有子女基本情况以及再生育意愿(以“今明两年您是否有生育打算?”为衡量指标)及其影响因素;在此基础上,基于公共管理理论研究视角,提出可能实现三孩政策效果的政策建议。

二、新生代农民工再生育意愿的现状

(一)数据来源及变量选择

由国家卫健委主持的全国流动人口卫生计生动态监测调查主要在于了解流动人口生存发展状况、流动迁移趋势和特点以及公共卫生服务利用等方面情况。2018 年5 月进行的全国流动人口卫生计生动态监测调查是以全国省级单位前一年全员流动人口年报数据库作为基础抽样框,按规模大小成比例的概率抽样(即PPS 抽样:Probability Proportionate to Size Sampling)的方法进行抽样④。调查对象为:在流入地居住一个月及以上,非本区(县、市)户口的15 周岁及以上流入人口。监测调查个人问卷包括:(1)家庭成员与收支情况;(2)就业情况;(3)健康与公共服务。本次监测调查的总样本量包括全国各地区流动人口家庭成员40 万人左右,共152 000 人,其中1980 年及以后出生的新生代农民工(调查时点年龄为15~38 周岁,即1980—2003 年间出生)为91 655 人,占本次动态监测调查总样本量的比例为60.29%,样本量较大,具有统计学意义。其自变量主要有性别、出生年月(定量分析时转换成“年龄”变量)、民族、受教育程度、户口性质、政治面貌、婚姻状况、户籍所在地、现居住地、本次流动范围、本次流入时间、本次流动原因,等等;控制变量主要有新生代农民工的主要职业、工作行业、就业的单位性质、就业身份,等等;新生代农民工再生育意愿用“今明两年您是否有生育打算?”作为衡量指标。因本次动态监测调查没有设计生育子女性别、时间和目的的选项,仅分析新生代农民工再生育意愿的数量。

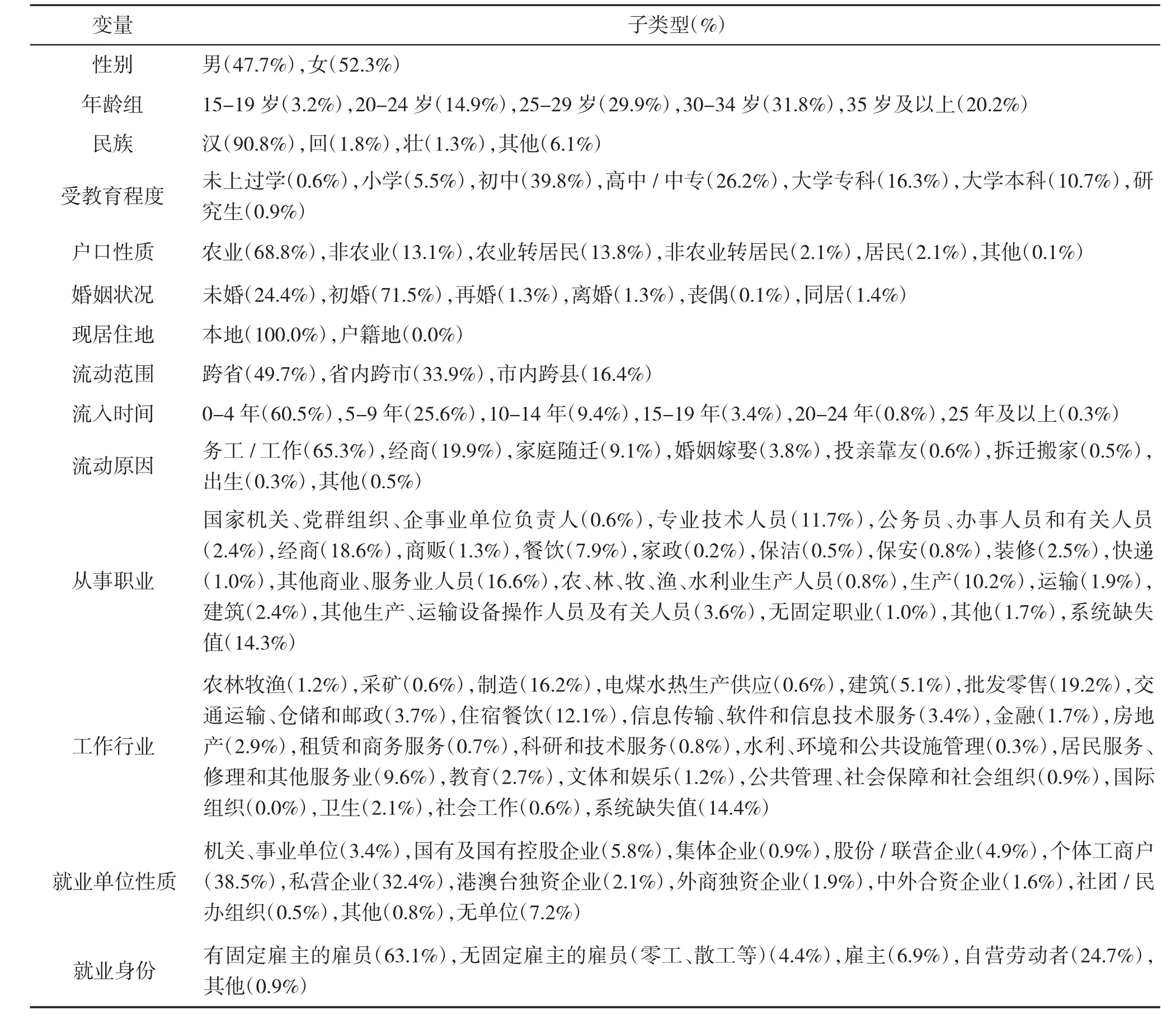

新生代农民工基本情况如表1 所示。

表1 新生代农民工的基本情况

监测调查数据显示,作为调查对象的新生代农民工女性比例高出男性4.6 个百分点;年龄(组)主要集中在25~34 岁(即1984—1993 年间出生)这一年龄段,其总比例高达61.7%;民族主要为汉族,占比高达90.8%;受教育程度排在前三位的分别为高中/ 中专、初中和大学专科,三者占比总得为82.3%,但大学本科占比也不低,为10.7%;户口性质排在前三位的分别是农业(68.8%)、农业转居民(13.8%)、非农业(13.1%);婚姻状况主要以未婚和初婚为主,两者总比例为95.9%;现居住地全部居住在流动地;本次流动时间主要集中在0~4 年、5~9年两个时间段,总和占比为86.1%;流动原因排在前三位的分别为务工/工作、经商和家庭随迁,三者总和占比高达94.3%。新生代农民工从事职业排在前三位的分别为经商、其他商业/服务业人员和专业技术人员,三者占比总和为46.9%;就业单位性质排在前二位的分别为个体工商户、私营企业,两者占比总和为70.9%,其它单位性质占比都非常低;就业身份主要为有固定雇主的雇员(占比63.1%),而自营劳动者占比也达到了24.7%。

(二)研究思路与研究假设

作为绝大部分处于婚恋和生育黄金阶段的新生代农民工,具有人口再生育所具有的人口学特征。特别地,作为“既非传统意义上的城镇居民,亦非传统意义的城乡居民,是一个与农民和市民均不同质的群体”的新生代农民工[10]30-31,从理论上来说具有高于城镇居民的生育意愿。因此,本文研究内容包括:(1)新生代农民工再生育意愿的基本状况,这一方面通过新生代农民工“今明两年您是否有生育打算?”所包括的三个维度(是、否、没想好)表现出来;(2)新生代农民工再生育意愿的影响因素,这一内容主要通过“今明两年您是否有生育打算?”这一因变量与其人口学特征、社会经济特征等变量关系体现出来,并通过自变量和因变量之间逻辑回归(Logistic Regression)发生比率(Exp(B))这一值定量体现;(3)在此基础上,提出可能实现全面三孩政策效应的政策建议。

基于以上研究内容,本文提出以下三个研究假设:(1)新生代农民工具有较强的再生育意愿,通过监测调查问卷“今明两年您是否有生育打算?”这一变量体现出来;(2)新生代农民工再生育意愿与其包括性别、年龄、受教育程度和婚姻状况等人口学特征具有正相关关系,即自变量和因变量之间逻辑回归的发生比率为正值,这一方面通过变量之间的发生比率这一函数值体现出来;(3)新生代农民工再生育意愿与其包括主要职业、工作行业、就业的单位性质、就业身份等社会经济特征的控制变量,也存在着相关关系,这一方面通过变量之间的发生比率这一函数值体现出来。

(三)新生代农民工再生育意愿的现状

2018 年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据显示,新生代农民工调查时点有1 个、2 个、3个小孩的比例分别为50.1%、35.5%和3.2%,暂时没有小孩的比例为10.7%,4 个以及上小孩的比例为0.7%。子女的男女性别分别占比为56.3%、43.7%;子女出生地在本地、户籍地和其他地方的占比分别为43.6%、50.8%、5.5%,子女户籍地在本地、其他地方的占比分别为0.7%、93.9%。也就是说,半数以上的新生代农民工调查时点只有一个小孩,有2 个小孩的比例约为1/3,有3 个及以上小孩的比例较低,只有3.9%。潜在可以生育三孩的比例比较高,为85.6%。

监测调查数据显示,关于“今明两年您是否有生育打算?”的统计数据显示:有、没有生育打算的比例分别为16.8%、68.2%,还有15.5%的“没想好”。从统计数字可以发现,有再生育意愿的比例是非常低的。这一结论和一段时期以来其他全国性和地区性的生育意愿调查结论以及学者们的研究结论基本上是相一致的,也进一步印证了我国人口生育率和出生人口“五连降”的现实情况。

对监测调查数据进一步的交叉分析发现,“现有子女数”这一变量对新生代农民工“今明两年您是否有生育打算”有着较为明显的区别。现暂时还没有子女的新生代农民工再生育意愿为72.4%,但“现有子女数”为1 个、2 个的新生代农民工,再生育意愿非常低,分别只有16.8%、1.1%。这一数据进一步佐证了一段时期以来我国新出生人口规模连续下降的事实。

三、新生代农民工再生育意愿的影响因素分析

表3 为新生代农民工再生育意愿与其就业特征相关关系矩阵表。表中数据显示,新生代农民工“今明两年您是否有生育打算”与其年龄(p=0.000<0.1)、就业身份(p=0.000<0.05)和现有子女数(p=0.000<0.1)等变量之间呈现出正相关关系,其Spearman的rho 相关系数分别为0.055、0.030、0.177;与其受教育程度(p=0.000<0.05)、户口性质(p=0.000<0.05)、婚姻状况(p=0.000<0.05)、流入时间(p=0.000<0.05)、从事职业(p=0.000<0.05)和工作行业(p=0.000<0.05)等变量之间呈现出负相关关系,其Spearman的rho 相关系数分别为-0.067、-0.019、-0.018、-0.024、-0.040、-0.030;其与民族(p=0.081>0.05)、单位性质(p=0.219>0.05)等变量没有通过显著性检验。

表3 新生代农民工再生育意愿与其就业特征相关关系矩阵表

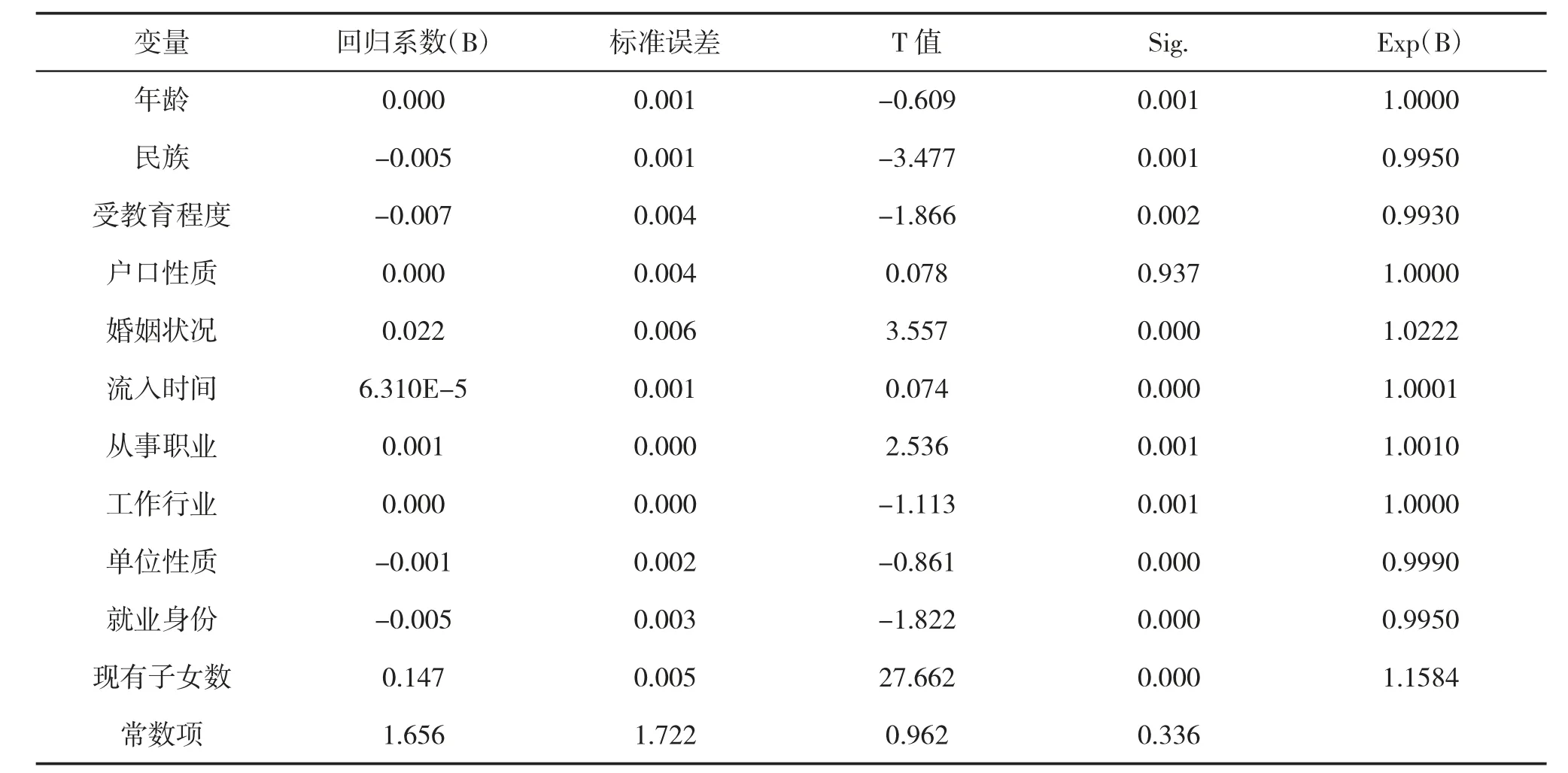

根据对新生代农民工再生育意愿与其自变量、控制变量间的逻辑回归(Logistic Regression)分析结果矩阵表中可以看到(见表4),在显著性影响新生代农民工再生育意愿(以“今明两年您是否有生育打算”)为因变量,在影响自变量、控制变量的因素中,婚姻状况(p=0.000<0.05)、流入时间(p=0.000<0.05)、从事职业(p=0.001<0.05)和现有子女数(p=0.000<0.05)的Logistic Regression 均为正值,其结果分别为:(1)随着婚姻状况从未婚到初婚等情形的转变,新生代农民工“今明两年您是否有生育打算”的发生比率更大;相对于未婚来说,已婚农民工再生育意愿的比例增加了2.0%。(2)随着流入时间从0~4 年增加到5~9 年,新生代农民工“今明两年您是否有生育打算”的发生比率增加了0.01%;这一比率是非常低,可以说,“流入时间”这一因素对新生代农民工再生育意愿的影响可以忽视不计。(3)本次监测调查关于“从事职业”变量的设计思路体现从较为稳定职业到灵活就业职业的转变,调查数据分析显示:随着新生代农民工从事职业的稳定性的弱化,其再生育意愿发生比率增加了0.10%。(4)现有子女数这一变量从暂时没有到一个子女数,其再生育意愿发生比率增加了15.84%。

表4 新生代农民工再生育意愿影响因素的Logistic Regression 分析矩阵表

在影响自变量、控制变量的因素中,民族(p=0.001<0.05)、受教育程度(p=0.000<0.05)、单位性质(p=0.000<0.05)和就业身份(p=0.000<0.05)的Logistic Regression 均为负值,其结果分别为:(1)相对于汉族来说,包括回族、壮族在内的少数民族新生代农民工“今明两年您是否有生育打算”的发生比率更小,下降了0.05%。(2)受教育程度越高的新生代农民工的再生育意愿发生比率越低,如相对于未上过学的新生代农民工来说,受小学教育程度的新生代农民工的再生育意愿下降了0.07%。(3)就“单位性质”这一变量而言,调查数据分析显示:随着新生代农民工单位性质的变化,其再生育意愿发生比率下降了0.01%。(4)本次监测调查关于“就业身份”变量分为:有固定雇主的雇员、无固定雇主的劳动者(零工、散工等)、雇主、自营劳动者、其他等5类,调查数据分析显示:随着新生代农民工就业身份的变化,其再生育意愿发生比率下降了0.05%。

对2018 年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据的分析同时显示,年龄(p=0.000<0.05)、工作行业(p=0.000<0.05)等变量对新生代农民工再生育意愿的影响可以忽略不计(两者之间的回归系数为零);户口性质(p=0.937>0.05)变量与新生代农民工再生育意愿没有显著性关系。

四、研究结论及讨论

在人口社会学理论中,再生育意愿反映着社会的生育文化,并体现着个体行动者的理性选择。因此,个体行动者的再生育意愿并不是一成不变的,总是受到多种社会因素的影响[11]77。在传统社会中,由于社会经济发展水平较低,人们再生育意愿一般较强,“多子多孙多福”的观念就是这一现象的直接体现。现代社会中,由于社会经济发展使社会保障机制不断建立和健全,人们的养老并不一定通过“养儿”这一方式实现,从而促使人们再生育意愿降低。美国人口经济学家H·来宾斯坦(H.Leeibenstein)对此做了注脚,他认为孩子的抚养成本以及孩子能够给父母带来的效益是影响父母生育意愿、并影响家庭生育行为的重要因素[12]163。这一结论和2018年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据的分析结果是一致的。监测调查数据显示:新生代农民工的再生育意愿是比较低的,“有”“没有”和“没想好”再生育意愿的比例分别为16.8%、68.2%、15.5%;特别地,现有2 个子女数的再生育意愿比例只有1.1%、“现有子女数”与再生育意愿逻辑回归发生比率只有15.84%,这一结论将对三孩政策的顺利实施产生一定的影响。

研究结论对于研究假设的验证如下:(1)虽然新生代农民工具有人口再生育所具有的人口学特征,但新生代农民工“今明两年您是否有生育打算?”对“是”项的选择比例低,也就是说,影响这一边界主要函数f(x)没有通过显著性检验,即这一研究假设不成立。可能原因在于:第一,新生代农民工的婚配家庭占比不高(初婚比例为71.5%)、夫妻共同外出占比不大(共同外出比例为60.4%)等人口学因素是造成其再生育意愿低的重要原因。第二,新生代农民工从事职业、行业和就业身份的不稳定性以及经济收入不高等因素,是影响其再生育意愿低的另一原因。第三,农民工市民化进程是我国特殊二元经济体制的产物,要经历由农村居民到农民工、再由农民工到城镇居民的特殊“中国路径”;虽然目前已基本上完成从农村居民到农民工的转变,但从农民工到城镇居民转变还有相当长的距离[13]32-33。处于农村居民与城镇居民过渡阶段的农民工群体,其同时具有农村居民、城镇居民的特质,但又不完全同于农村居民、城镇居民,这就决定了新生代农民工再生育意愿不同于农村居民、城镇居民。(2)新生代农民工再生育意愿与其年龄、就业身份、现有子女数呈现出正相关关系,新生代农民工再生育意愿和其受教育程度、户口性质、婚姻状况、流入时间、从事职业和工作行业等变量之间呈现出负相关关系。可能原因在于:第一,本次监测调查时点新生代农民工年龄为15-38周岁之间,婚姻时间均值为7.24 年(通过“您是什么时候和他(她)生活在一起的?(年)”这一变量计算出来),也就是说,相对于30 岁以下的新生代农民工而言,30 岁以上的农民工更处于年富力强、精力充沛的年龄段,再生育意愿更大一些。第二,就业身份与经济收入之间具有较强的正向相关关系。因此,新生代农民工的从事职业、工作行业、就业单位性质和就业身份等变量必然对其再生育意愿产生影响。第三,一般来说,受教育程度与其再生育意愿呈现负相关关系,这是因为受教育程度与其职业、经济收入等社会经济因素有着较大关联,较高的受教育程度者,可能有较为稳定的职业和较高的经济收入。本次监测调查数据显示,新生代农民工的职业稳定性相对较低,这势必对其再生育意愿产生负面影响。第四,和国家卫生健康委员会此前进行的监测调查数据相一致,新生代农民工具有“学历层次较低、文化水平有限、技能单一”“经济收入不高”和“流动性强”等特点,第一个特点决定了他们的工作单位主要分布在制造业、建筑业、服务业等劳动密集型行业,这与其“经济收入不高”特点有着因果关系[14]8-9。新生代农民工这一特点必然降低他们的其再生育意愿。

要实现三孩政策的预期效应,提高包括新生代农民工在内的育龄人群的再生育意愿具有重要意义。基于新生代农民工再生育意愿的现实情况,本文提出以下政策性建议:第一,尽可能提高新生代农民工的经济收入,降低他们再生育、养育、教育孩子的成本。一段时期以来,经济社会因素已成为影响人们生育行为的主要因素。本次监测调查数据显示,新生代农民工主要从事稳定性较差的职业,经济收入不高。2020 年全国农民工监测调查报告显示,当年农民工月均收入为4 072.0 元,只相当于同年全国城镇非私营单位就业人员月平均收入的60.0%左右。一段时期以来,生育、养育、教育孩子的成本持续增长。2017 年国家卫健委调查数据显示:养育孩子几乎占据一些家庭收入的一半。广州市0~3 岁二孩生育成本最低、最高、均值分别为19.28、45.01、31.61万元[15]30-31。由此,为了不增加家庭负担,越来越多的新生代农民工家庭降低二孩、三孩生育意愿和实际生育数量。对此,党中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》特别强调,要“降低生育、养育、教育成本,促进人口长期均衡发展”。面对这一情况,政府相关部门要在保证充分就业的基础上,尽可能提高新生代农民群体的经济收入,为他们生育、养育、教育孩子提供前期的经济基础,提升再生育意愿。第二,大力发展多种形式的普惠托育服务体系,减轻新生代农民工再生育子女照料负担。本次监测调查数据显示,新生代农民工对于普惠托育服务体系不完善的担忧是他们再生育顾虑的一个重要因素。较多的新生代农民工子女为隔代照料形式,而随着其长辈年龄的不断增大,越来越难以胜任孙辈的照料任务;再生育的孩子势必要由他们自己完成。这就和他们的工作、生活等产生矛盾,并影响到他们的再生育意愿和生育行为。因此,政府相关部门要进一步发展多种形式的普惠托育服务体系,并将新生代农民群体纳入进来,为家庭提供更多优质安全、接送方便、能负担起的公共托幼服务,减轻他们的家庭照料负担。对此,党中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》指出:支持有条件的用人单位为职工提供托育服务。也可以这样解读:在政府相关部门支持下,有条件的新生代农民工供职单位为职工提供托育服务,解决他们托育的后顾之忧。第三,大力发展基本公共服务体系,降低新生代农民工再生育子女教育开支。婴幼儿照护服务发展的基本公共服务体系是一个以家庭为本、政府政策支持、社会广泛参与的系统工程。一段时期以来,基本公共服务体系的不健全成为制约新生代农民工再生育意愿和生育行为的重要因素。随着养育孩子经济成本的快速提升,对于新生代农民工群体来说,再生育无疑是一个巨大的挑战。因此,大力发展家政服务等基本公共服务体系,分担新生代农民工子女的生育、养育和教育成本,可以有效降低他们的再生育顾虑。对此,党中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》特别强调,要进一步“推进教育公平与优质教育资源供给,降低家庭教育开支”。

注释:

①国家统计局:《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》,相关年份数据。

②国家统计局:《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》,相关年份数据。

③国家统计局:《全国农民工监测调查报告》2018、2019、2020 年数据,网址:http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/30/content_5604232.htm。

④将全国31 个省(区、市)和新疆生产建设兵团作为子总体,子总体内根据省会城市、计划单列市、重点城市或地区进行了分层。以本次监测调查对广西壮族自治区的抽样为例,先将广西壮族自治区作为子总体,再对南宁市和其他地级市进行二级分层;以此论推,再对地级市、县、乡镇街道、村(居)委会等进行三级、四级、五级和六级分层分段。本次监测调查对广西壮族自治区的样本量为4000,其中南宁市样本量为2000、其他地级市样本量共2000。