二连盆地伊和乌苏凹陷变质基底特征及其石油地质意义

2022-06-01刘护创王文慧赵春晨陈治军

刘 瑛,刘护创,王文慧,赵春晨,陈治军

(1.陕西延长石油(集团)有限责任公司 研究院,陕西 西安 710075; 2.陕西工业职业技术学院 土木工程学院,陕西 咸阳 712000)

引 言

伊和乌苏凹陷位于二连盆地苏尼特隆起带西南端,是近年来二连盆地油气勘探扩展的重要领域,具有较好的油气资源潜力[1],在周缘相邻的乌兰察布拗陷额仁淖尔凹陷发现了吉格森油田,脑木更凹陷多口井见到油迹以上级别的油气显示;在腾格尔拗陷赛罕塔拉凹陷发现了赛罕和扎布油田,在赛罕乌力吉凹陷发现了哈尔油藏,在宝力根陶海凹陷发现了鑫垠、泓丰、斌丽、三立、物华5个油藏[2]。原石油部曾在伊和乌苏凹陷东北部钻探了伊参1井,未钻遇油气显示和有效的烃源岩,2020年延长石油集团公司在凹陷的南部洼槽钻探Y2井,在1 619~2 342 m钻遇大套变质岩,钻探结果基本类似,表明对凹陷的基本地质特征认识存在偏差。

前人对伊和乌苏凹陷研究较少,仅对二连盆地西南部区域进行了一定的研究[3-5]。本文试图通过岩石学、地球化学、同位素测年以及伊和乌苏凹陷构造、沉积演化等对Y2井底部地层进行综合分析,寻找伊和乌苏凹陷与二连盆地西南部其他含油气凹陷的差异,探讨其油气形成的基本条件和勘探潜力,为二连盆地西南缘众多相似的低勘探程度凹陷提供参考。

1 区域地质概况

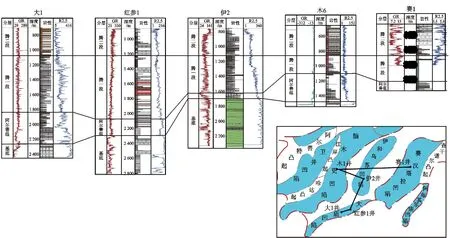

二连盆地位于我国内蒙古自治区中北部,地理坐标为东经170°30′~119°10′,北纬40°40′~45°45′,盆地东起大兴安岭,西到乌拉特中后联合旗一带,南界为阴山山脉北麓,北至中蒙边界,东西长约1 000 km,南北宽20~250 km,总面积13.9×104km2,大地构造位置位于华北板块与西伯利亚板块消减增生带佳—蒙地块西南部。盆地基底由地槽构造层组成,包括古生界及更老地层的复理石建造、火山岩建造、硬砂岩建造、碳酸盐岩建造,构造活动强烈,地层多为浅变质或中变质程度,地层厚度达3 500 m。盖层由陆盆构造层组成,包括中生界和新生界,主要由含煤建造、含油建造、砂砾岩建造及火山岩建造组成,构造活动较频繁,地层厚可达4 000 m以上。二连中新生界盆地由早白垩世早期断陷型湖盆和早白垩世晚期—新生代拗陷型湖盆叠合而成[6],盆地的二级构造单元可划分为巴音宝力格、温都尔庙、苏泥特3个隆起,马尼特、乌兰察布、川井、乌尼特、腾格尔5个坳陷,共发育53个大小不一的凹陷[7-8]。伊和乌苏凹陷位于盆地西南部苏尼特隆起西南端与温都尔庙隆起带交汇处,中生界构造为北东—南西向展布的不对称“箕状”单断断陷构造类型[9-10],构造样式为南东断、北西超。由于被多组断层复杂化,伊和乌苏凹陷主体表现出双断地堑构造样式,在南东边界断层及北西反向断层的切割改造下,东西方向上凹陷可分为斜坡带、深洼带和陡岸带(图1)。伊和乌苏凹陷剩余布格重力异常值主要分布在(-5~-17)×10-5m/s2,东南相邻的含油凹陷赛罕塔拉凹陷剩余布格重力异常值主要分布在(-5~-15)×10-5m/s2,推测伊和乌苏凹陷应具有与赛罕塔拉凹陷相似的凹陷规模和勘探潜力。伊参1井钻探揭示:伊和乌苏凹陷古生界以变质岩为主,上部主要为灰绿色片岩,下部为深灰、黑灰色片岩,底部为灰黑色变质砂岩(未见底);侏罗系上统兴安岭群以灰紫色玄武质安山岩夹棕红、杂色砾岩为主,底部的灰紫色玄武质安山岩与下伏古生界变质岩不整合接触;白垩系下统巴彦花群缺失下段岩性组合,中段为灰色、深灰色泥岩与浅灰、灰白、杂色砂砾岩近等厚互层,上段为绿灰色含砾泥岩与浅灰色砂砾岩、泥质砂砾互层,中间夹粉砂质泥岩及泥质粉砂岩;古近系为一套棕红色泥岩、含砾泥岩与灰白色、杂色砂砾岩不等厚互层;第四系为棕黄色黏土与灰白色砂砾岩层。由于伊参1井钻探于北次凹的陡岸断阶带较高位置,其揭示的岩性组合并不能代表凹陷完整的岩性组合, 尤其是白垩系下统巴彦花群阿尔善组、腾格尔组一段与相邻的赛罕塔拉凹陷地层厚度相差巨大,赛罕塔拉凹陷深洼带阿尔善组地层厚度在950~1 100 m[11],而伊参1井缺失阿尔善组地层,随后在南部洼槽区钻探的Y2井也证实了这一结果,表明伊和乌苏凹陷白垩系下统巴彦花群下段缺失具有区域性。

图1 伊和乌苏凹陷构造位置及区带划分Fig.1 Structural location and zoning of Yihe Wusu sag

2 样品与分析

对Y2井进行系统的样品采集,采集储层、古生物、火成岩、烃源岩分析样品共19块,重点对944.86~2 310.97 m井段7块样品进行分析。测试分析方法为:岩石特征分析采用59XC-PC偏光显微镜进行观察,总放大倍数40×~600×,分别对下白垩统沉积岩及古生界变质岩5个样品进行鉴定。岩石化学组分分析、微量元素分析使用安捷伦7900-四极杆等离子体质谱仪(Agilen)进行测定,测定主要流程是先将一定量样品粉碎至200目,加等量的四硼酸锂和硼酸进行碱熔处理,高温熔融后,在质谱仪中采用ICP-AES和ICP-MS联合测定的方法对主、微量元素进行荧光光谱分析测定,研究中对下白垩统及古生界4个样品进行测定。锆石LA-ICP-MS U-Pb测年分析测试仪器为7900型四极杆等离子体质谱仪(Agilen),激光剥蚀系统为美国ESI公司生产的NWR193HE型准分子系统(Elemental Scientific Lasers LLC), 样品处理及测试方法见文献[12],锆石LA-ICP-MS U-Pb测年的1个样品来自于古生界变质岩。上述测试分析均在西安阿伯塔资环分析测试技术有限公司完成。

3 测试结果与分析

3.1 变质岩岩石特征

Y2井2 124.30~2 127.30 m、 2 308.00~2 311.00 m井段变质岩岩心均呈灰绿色鳞片-粒状变晶结构,片状构造,变晶石英、云母等岩石矿物呈粒状、片状连续定向分布,局部见变余层理,泥质呈细小鳞片状定向排列构成片理(图2(a)),岩心表面有白色石英纹层不规则分布,岩心横截面具丝绢状光泽,录井现场定名为灰绿色片岩。碎屑岩普通薄片鉴定出2种岩性:一种为灰绿色白云母石英片岩,电子显微镜下岩石呈鳞片状变晶结构,片状构造(图2(b)),岩石矿物主要由石英、白云母、绿泥石、钠长石、黑云母和不透明矿物组成,石英、白云母、钠长石、绿泥石的质量分数分别为54%~62%、28%~41%、0%~6%、3%~6%,黑云母及不透明矿物含量较少。石英、钠长石矿物呈长粒状,晶面轻微浑浊—干净,矿物变质程度较低,多呈齿状镶嵌接触,仅部分具有重结晶特征。白云母、绿泥石多呈他形鳞片状,绿泥石同白云母呈集合体定向分布,集合体多发生明显褶皱,部分鳞片略有弯曲变形,岩石富铝矿物特征明显,表明其源岩为沉积岩[13]。整体上,组成岩石的矿物颗粒粒径较小,一般为0.01~0.8 mm,主要分布在0.02~0.3 mm,根据岩石中白云母、绿泥石等黏土矿物含量较高的特点,推测其源岩为较细粒的粉砂质泥岩或页岩,源岩经历了区域性低—中级变质作用,变质程度为低—中级。变质过程中,在静岩压力和温度控制下,石英及长石类矿物发生变形、分异,呈定向排列不均匀分布,黏土矿物则在较高温度环境和钾的参与下,形成白云母、绿泥石等变质矿物,这些白云母、绿泥石等极细粒矿物集合体在高地层压力作用下发生严重的韧性变形,表现出沉积岩颗粒与泥质杂基变质后完全不同的变质变形结构。这类变晶矿物或矿物集合体组构发生明显定向,岩石成为具有明显的变晶结构的变质岩,陈能松等[14]将其岩相划分为造山区域变质岩相,Y2井的变质岩相即属于造山区域变质岩相。Y2井另一种变质岩为浅灰色方解石英岩,岩石矿物同样呈粒状变晶结构,块状构造(图2(c)),造岩矿物主要由石英、方解石、白云母、绿泥石和不透明矿物组成,石英质量分数为60%~65%,方解石质量分数为25%~30%,白云母、绿泥石、不透明矿物质量分数均在1%~2%,岩石中发育微裂隙,裂隙多呈网脉状,裂隙宽度多小于0.2 mm,裂隙多填充碳酸盐矿物,部分裂隙未被充填。结合岩心宏观特征(图2(d)),认为该岩石也应为粉砂质泥岩或页岩母源的变质岩,只是在区域构造应力下,岩石形成大量裂缝,后被碳酸盐充填,方解石质量分数增高,其母岩的性质与第一种岩石相同。

图2 Y2井变质岩岩心、普通薄片鉴定照片Fig.2 Core photos and common thin sections of metamorphic rock in well Y2

3.2 变质岩地球化学特征

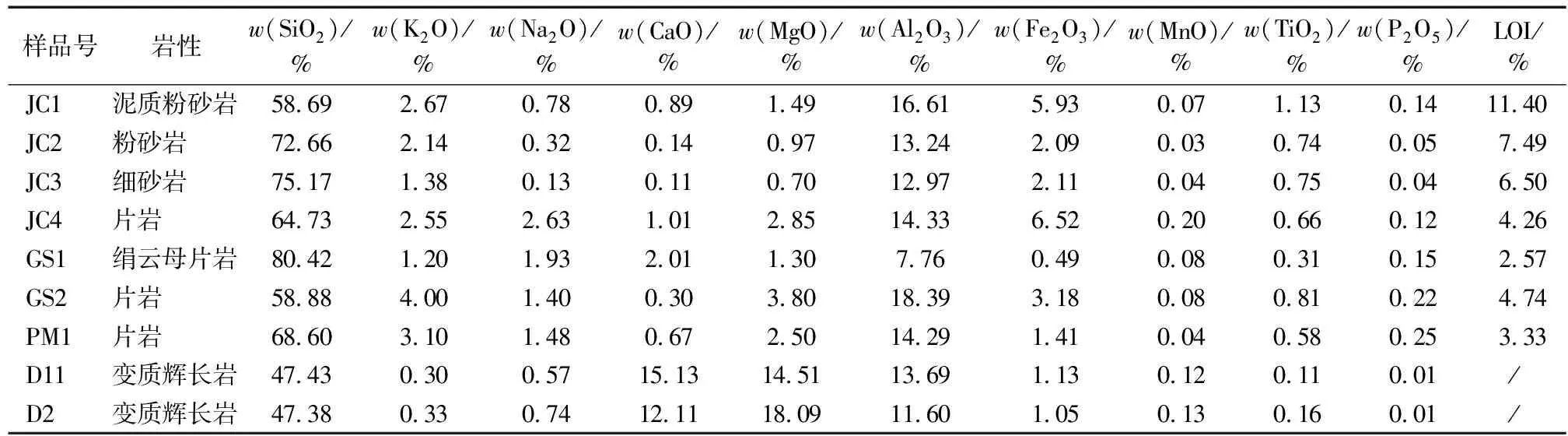

在研究伊和乌苏凹陷变质岩地球化学特征时,分别选取锡林浩特跃进公社地区温都尔庙群副变质片岩[15]、达茂旗东北部哈日哈达—车根达来地区车根达来构造带早古生代混杂岩中的正变质辉长岩[16]的部分样品,与Y2井进行对比(表1),以探讨变质岩来源。表1中样品编号JC1、JC2、JC3为Y2井下白垩统沉积岩3块样品的编号,JC4为Y2井古生界变质岩样品编号,GS1、GS2、PM1为锡林浩特市跃进公社温都尔群3块变质岩样品编号,D1、D2为达茂旗车根达来地区3块变质辉长岩样品编号。地化分析数据显示:Y2井岩片SiO2质量分数为64.73%,Al2O3和K2O质量分数分别为14.33%、2.55%,与跃进公社地区温都尔庙群片岩基本相当,与Y2井下白垩沉积岩质量分数基本一致,表现为富Al2O3、K2O特征,这与车根达来的K2O质量分数(0.3%~0.97%)较低的变质辉长岩特征明显不同;Y2井变质岩的w(Al2O3)/w(K2O)>1,显示白云母及斜长石富集的特征,由于Al2O3质量分数远大于K2O,在形成长石和云母类矿物后,剩余的Al2O3与铁镁组合形成绿泥石,w(Al2O3)>w((K2O+Na2O+CaO),使绿泥石富集;另外MgO、CaO的质量分数较低,分别为2.85%、1.10%,均低于变质辉长岩;K2O、Na2O质量分数较高,分别为2.55%、2.63%,高于变质辉长岩。各种主量元素特征表明:Y2井变质岩与岩浆岩母源的变质辉长岩不同,为富铝泥岩或页岩变质形成。

表1 Y2井与邻区岩石主量元素质量分数分析数据Tab.1 Mass fraction of major elements in rocks of well Y2 and its adjacent areas

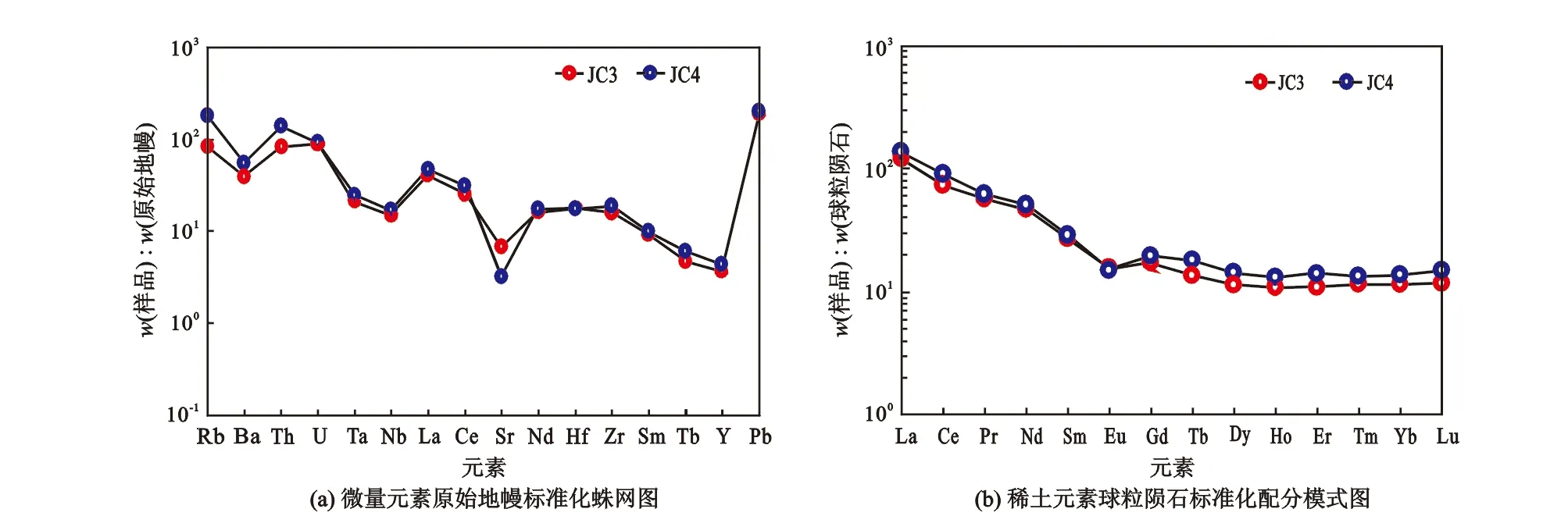

在Y2井主量元素分析的基础上,通过变质岩与围岩的微量元素、稀土元素对比,进一步探讨变质岩的演化特征。Rb、Ta、Ba等大离子亲石微量元素地球化学性质活泼,Th、Zr、Hf等高场强微量元素在沉积过程中具有较低的活动性,母岩在风化和搬运等演化过程中,这些元素不同程度地进入碎屑沉积岩中,因而可反映母岩物质的特点[17]。稀土元素除受岩浆熔融作用外,其他地质作用基本上不破坏它的组分稳定性,因此,稀土元素可做为判别各类岩石的成因和成岩矿物母质来源的依据。从Y2井变质岩微量元素含量(表2)看,Ba、Rb等大离子亲石微量元素含量高于下白垩统沉积岩,Ba含量高出最为明显,但Sr含量略低,各元素表现出不同的行为特性。w(Cr)/w(Zr)值为0.309,w(Sr)/w(Ba)值为0.177,均小于1,反映其母源区物质具有以长英质为主的副变质岩的特征。微量元素原始地幔标准化蛛网图(图3(a))显示,Sr明显负异常,表明Sr元素迁出,这主要与Ca替代Sr出现在斜长石中有关[18],除此之外,其他微量元素与下白垩统沉积岩基本相当,也表明该区变质岩与上部沉积岩母源相似。

表2 Y2井岩石微量元素质量分数分析数据Tab.2 Mass fraction of trace elements in rocks of well Y2

图3 Y2井微量元素及稀土元素分布图Fig.3 Distribution of trace elements and rare earth elements in well Y2

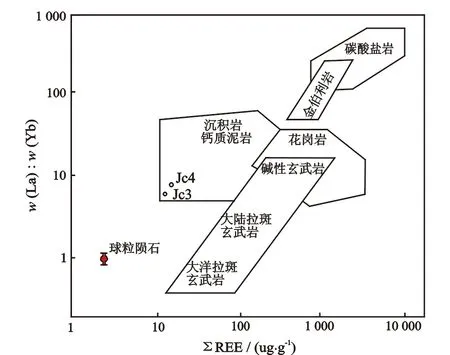

稀土元素质量分数分析结果显示:Y2井变质岩及上部沉积岩稀土总量(∑REE)分别为146.87 μg/g和162.86 μg/g,质量分数基本相似,轻重稀土元素比值ΣCe/ΣY接近,分别为8.76和8.54,稀土元素球粒陨石标准化配分模式图(图3(b))均呈右倾型,岩石的轻重稀土元素分馏明显,表示轻稀土元素相对富集、重稀土元素相对亏损的特征;δEu基本类似,分别为0.61和0.58,Eu表现为负异常,变质岩比沉积岩负异常略有扩大,变质岩的曲线几乎全部分布于沉积岩曲线之上。在变质作用过程中,稀元素相对于主元素更不易受到影响[19],角闪岩相和麻粒岩相变质条件下,变质岩的稀土元素质量分数可能发生变化,但稀土元素的组成模式不会发生变化,因此,利用稀土元素的组成模式可恢复变质岩的源岩。相对于碳酸岩,沉积岩中细粒碎屑岩和砂岩∑REE值较高,这主要是富集REE副矿物和黏土矿物选择性吸附的结果。(La/Yb)N等稀土元素标准化后的比值能反映REE球粒陨石标准化图解中曲线(在接近直线的情况下)的总体斜率,即LREE和HREE的分异,因此,可定性判断变质岩和壳源岩浆岩的源岩性质。从Y2井稀土元素(La/Yb)N与ΣY交汇岩性判断图版(图4)看,变质岩及沉积岩数值点均落在沉积岩或钙质泥质岩区,也印证了Y2井变质岩为泥岩类副变质岩的特性,变质岩与上部沉积岩母岩来源基本一致。

图4 Y2井变质岩稀土元素La/Yb-ΣREE岩性识别图版Fig.4 La/Yb-ΣREE lithology identification chart of metamorphic rocks in well Y2

3.3 变质岩锆石U-Pb年代特征

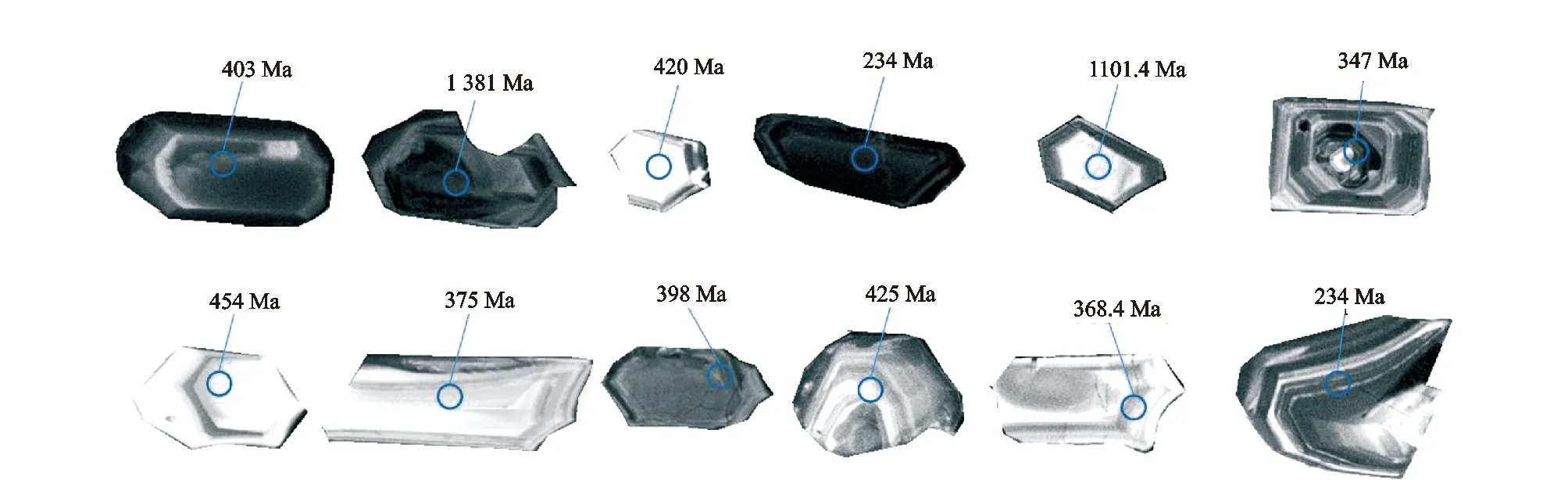

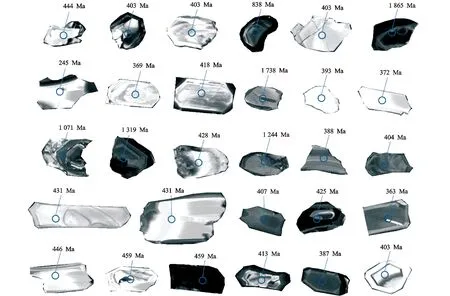

本次研究对Y2井2 310.80~2 310.97 m井段白云母石英片岩样品进行锆石分析, 共挑选162个较完整的锆石颗粒,对其中72个测点进行LA-ICP-MS U-Pb测年,获得72组年龄数据。通常情况下,在对锆石地质年代学研究之前,应先对锆石阴极发光电子(CL)图像和(或) 背散射电子(BSE)图像等成因矿物学和锆石内部结构进行深入研究,划分出锆石的成因类型,才有可能使测得的年龄数据得到合理的地质解释[20]。在本研究中,对将进行测点的72颗锆石的成因进行了划分,区分出岩浆成因锆石和变质成因锆石2种类型。岩浆成因锆石在阴极发光电子(CL) 图像上一般呈现灰色—深灰色,长柱状、片状或椭圆状,颗粒比较大,自形程度高,可以较完全或局部看出锆石原有的晶型,锆石的振荡生长环带较为明显,振荡环一般较窄,表明该类锆石寄生于酸性岩浆岩,形成温度相对较低,少数锆石可见扇形分带结构(图5),扇形分带结构是由锆石结晶时外部环境的变化导致各晶面的生长速率不一致造成的[21],岩浆成因锆石U的质量分数为227~2 358 μg/g,平均669 μg/g;Th的质量分数为148~1 914 μg/g,平均496 μg/g,w(Th)/w(U)为0.38~1.69,平均0.7,大于0.4的数据占91%。变质成因锆石在阴极发光电子(CL)图像上一般呈灰色-深灰色-灰黑色,锆石外部形态各异,一般呈他形不规则状、棱角状及椭圆状,颗粒比较小,多晶面,晶面可见溶蚀,自形程度差,无环带结构或环带结构不清,内部结构也有不同,主要表现为面状分带、片状分带、扇形分带、带无分带、流动状分带等(图6),变质成因锆石Tu、U质量分数较低,w(Tu)/w(U)比较小,U的质量分数为111~800 μg/g,平均388 μg/g;Th的质量分数为51~286 μg/g,平均139 μg/g,w(Tu)/w(U)为0.12~0.74,平均0.41,呈现变质成因锆石化学特征,变质成因的锆石占总锆石的72.22%。

图5 Y2井变质岩岩浆成因锆石阴极发光图片及测试位置Fig.5 Cathodoluminescence pictures and test positions of magmatic zircons from metamorphic rocks in well Y2

图6 Y2井变质岩变质成因锆石阴极发光图片及测试位置Fig.6 Cathodoluminescence pictures and test positions of metamorphic zircons from metamorphic rocks in well Y2

对锆石测点获得的206Pb/238U年龄进行计算,加其权平均年龄可分3组(图7):第一组为250.0±10.0 Ma(MSWD=0.74),锆石地层年代为晚二叠世,LA-ICP-MS锆石207Pb/235U与206Pb/238U谐和图显示,该年龄段的数据点均在谐和曲线上,显示较好的谐和性(图8);第二组为402.1±2.2 Ma(MSWD=1.4),锆石地层年代为志留纪;第三组年龄大于1 064 Ma,数据点比较分散,代表中元古代及其以前更古老年代的锆石年龄。从年龄成因分类看,第一组年龄集中分布段的锆石均为变质成因,可以认为该组年龄代表地层的最晚一次变质年代,即晚二叠世,推测该地层为晚二叠世或更老地层;第二组年龄的锆石中70.3%为变质成因锆石,29.79%为岩浆成因锆石,表明地层在志留纪可能发生过变质,或有志留纪的物源,并不能对地层形成年龄产生约束;第三组年龄少而分散,指示的可能是更古老的物源来源。

图7 Y2井变质岩锆石年龄分布频率Fig.7 Zircon age distribution frequency of metamorphic rocks in well Y2

图8 Y2井变质岩锆石U-Pb年龄谐和图Fig.8 Zircon U-Pb age and its concordia diagram of metamorphic rocks in well Y2

4 讨 论

4.1 变质基底地层年代的厘定

综合分析岩心岩石学、地球化学及锆石测年等测试结果,Y2井钻探自1 690 m进入的石英片岩等变质岩岩系地层年代为晚二叠世或更老时代,变质岩由粉砂质泥岩或页岩变质形成,1 690 m以上地层为下白垩统及以上沉积岩地层。

4.2 凹陷构造、沉积演化特征

二连盆地是在内蒙古—大兴安岭海西褶皱带基础上发育起来的中生代陆相盆地,盆地充填的陆相地层包括侏罗系、下白垩统、上白垩统三大层序,缺失三叠纪地层[22],二连盆地基底为早海西期、晚海西—印支期以及加里东期这3个时期形成过渡型褶皱基底[3],盆地北部、中部和南部基底分属不同时期的褶皱带(缝合带)、俯冲增生带,古生界基底岩性为不同时期不同来源的岩浆岩、变质岩及变质碎屑岩[23]。伊和乌苏凹陷所在的二连盆地蒙南地区,基底区域构造位置处于华北板块和索伦缝合带之间的南向俯冲增生带(加里东褶皱带)。该区经历了加里东期洋盆发育、海西期蒙南地区隆起、兴一蒙海槽开始发育至闭合以及印支早期盆地统一基底形成四个阶段。印支早期蒙南地区基底持续隆升,南北两个造山带碰撞缝合,晚三叠世—白垩纪时期该区局部沉降,断陷盆地开始形成,直到喜马拉雅山运动期之前,均为中生代盆地最主要的形成阶段。处于蒙南地区的伊和乌苏凹陷与二连盆地其他凹陷一样,具有基本相似的演化过程。

对比伊和乌苏凹陷及其邻区大庙、脑木更、赛罕塔拉等凹陷地层发育特征,赛罕塔拉等凹陷地层发育特征为:基底发育温都尔庙群绿片岩系、石炭系灰岩、二叠系变质岩,侏罗系发育粗碎屑岩的含煤建造及火山岩建造,下白垩统发育不同性质的湖相沉积建造,侏罗系—下白垩统各段发育均较全[4]。伊和乌苏凹陷下白垩统阿尔善组发育程度较差,且沉积缺失侏罗系、阿尔善组一段—三段,以及阿尔善组四段部分地层。从阿尔善组及腾格尔组一段主要生烃层系地层厚度对比(图9)看,伊和乌苏凹陷(以Y2井为代表)阿尔善组地层厚度最薄,仅为73 m;赛罕塔拉凹陷厚度最大,在286-724 m[24],脑木更凹陷厚度较大,为221~425 m。腾格尔组一段在上述凹陷均较发育,厚度差别较大,其中,大庙凹陷厚度最大,为761.5~851.5 m,伊和乌苏凹陷地层厚度为502.8 m,脑木更凹陷地层厚度最小为239.8 m。地层对比结果显示:伊和乌苏凹陷地层在湖盆形成早期发育程度较差,中生界早期凹陷仍然处于隆升阶段,到阿尔善组四段沉积时期甚至以后,伊和乌苏凹陷才开始发育,发育时期较周围其他凹陷晚,中生界埋深浅。

图9 二连盆地伊和乌苏凹陷及其邻区探井地层对比Fig.9 Stratigraphic correlation of exploration wells in Yihe Wusu sag and its adjacent areas in Erlian Basin

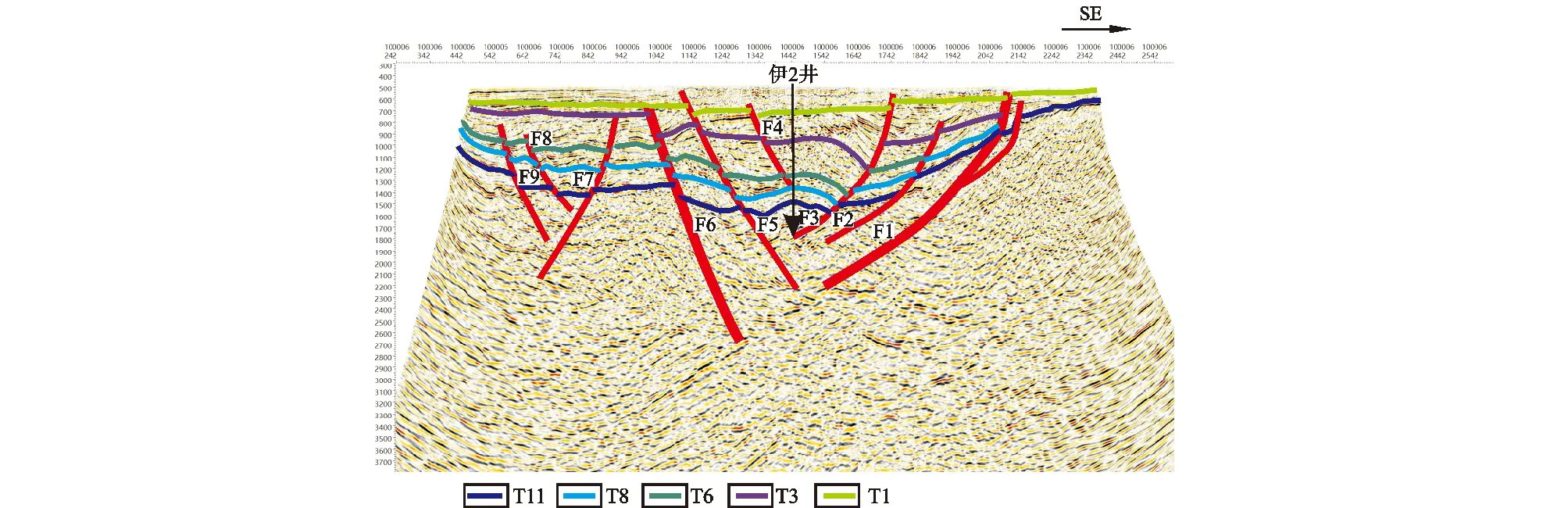

地震剖面能更直观地反映凹陷的结构及构造发育史,二连盆地南部近东西方向横穿卫井、脑木更、伊和乌苏、赛罕塔拉凹陷的区域地质、地震剖面显示:赛罕塔拉凹陷为东断西超的单断“箕状”凹陷,中生代沉积地层厚度最大可达4 500 m[4],较厚的沉积地层奠定了赛罕塔拉凹陷油气生成的基本条件。伊和乌苏凹陷为西高东低的双断断槽式凹陷,凹陷区被边界断层的次级断层复杂化,中生界最大埋深2 000 m,下白垩统阿尔善组、腾格尔组地层比赛罕塔拉凹陷薄。2019年,在伊和乌苏凹陷采集的3条二维地震剖面显示与区域调查结果相似的特征,如该区北西—南东向主测线WS19L-568地震剖面(图10),伊和乌苏主凹陷为F1、F6两条边界断层围限的凹陷,西侧由F9、F7断层围限的部分为其次级凹陷,凹陷可细分为东部陡岸带(F3、F1之间)、中央隆起带(F5、F3之间)、缓坡带(F5、F6之间)。隆起带及缓坡带构造幅度相对较缓,凹陷整体呈中央断洼式结构。从地层厚度看,阿尔善组及腾格尔组一段主力层系厚度小于腾格尔组二段及赛罕塔拉组,并与下覆基底地层呈不整合接触(剖面中T11反射层代表阿尔善组底界反射,T8代表腾格尔组一段底界反射,T6代表腾格尔组二段底界反射,T3代表赛罕塔拉组底界反射,T1为新生界底界反射,T11以下杂乱反射为古生代地层反射)。过WS19L-568构造发育剖面显示:伊和乌苏凹陷在阿尔善组沉积前处于构造隆起部位未接受沉积,阿尔善组及腾格尔组一段沉积期凹陷沉降幅度较小,腾格尔组二段及赛罕塔拉组沉积时期凹陷沉降幅度明显增大,该时期是伊和乌苏凹陷发育的主要时期。赛罕塔拉组沉积期后,凹陷整体抬升并掀斜,部分地层遭受剥蚀缺失,新生代凹陷整体沉降接受填平补齐沉积。伊和乌苏凹陷与赛罕塔拉等相邻凹陷相比,凹陷发育早期缺失侏罗系及阿尔善组大部分地层,腾格尔组一段不发育,两大主力含油气层系不发育是导致伊和乌苏凹陷油气地质条件变差的主要原因。

图10 伊和乌苏凹陷WS19L-568叠前时间偏移地震剖面Fig.10 Seismic section WS19L-568 pre-stack time migration in Yihe Wusu sag

4.3 石油地质意义

二连盆地主要的含油气层系集中在下白垩统阿尔善组及腾格尔组一段,主要的生烃层系为阿尔善组二、三段及腾格尔组一段中、下部湖相泥岩及煤系地层[25],盆地内各凹陷的大小、埋深、结构对凹陷的沉积环境、烃源岩品质均有重要影响[26]。Y2井钻探的主要目的是探索伊和乌苏凹陷的基本石油地质条件,该井钻探比预计提前钻遇古生界变质岩基底,侏罗纪—白垩纪早期沉积地层缺失,腾格尔组一段地层厚度小,凹陷的油气形成条件差,这一认识可为该区后续油气勘探决策提供依据,也可为苏尼特隆起带西南缘及温都尔庙隆起带上众多勘探程度极低的凹陷的勘探提供参考。侏罗系煤系地层及阿尔善组下部地层缺失、腾格尔组一段减薄,凹陷的主力生储盖组合不发育。阿尔善组岩性以含砾砂岩、细砂岩为主,阿尔善组烃源岩不发育。腾格尔组一段下部岩性以中—厚层粉、细砂岩与薄层泥岩互层为主,上部以棕色、棕红色粉砂岩、泥岩为主,同样不发育有效的烃源岩。根据地化录井统计,腾格尔组一段泥岩TOC质量分数分布在0.08%~3.12%,平均0.49%,S1+S2分布在0.12~11.7 mg/g,平均0.94 mg/g;阿尔善组泥岩TOC质量分数分布在0.19%~0.49%,平均0.34%,S1+S2分布在0.62~0.90 mg/g,平均0.967 mg/g,伊和乌苏凹陷烃源岩品质及资源基础较差。伊和乌苏凹陷目的层埋深较浅,凹陷沉积物可容纳空间小,生烃能力差。Y2井中生界底界埋深1 690 m,腾格尔组一段顶界埋深1 114.5 m,腾格尔组一段Tmax分布在415~448 ℃,平均433 ℃,阿尔善组Tmax分布在432~436 ℃,平均435 ℃,烃源岩成熟度以未熟为主。综合以上对伊和乌苏凹陷资源及勘探潜力的分析和认识,延长石油集团暂缓了该区油气勘探。

5 结 论

(1)Y2井钻井底部岩心的岩性为低—中级变质程度的副变质岩,其源岩为粉砂质泥岩或页岩,属造山区域变质岩相。

(2)变质岩的主、微量元素含量与下白垩统沉积岩基本相当,两者母岩来源基本一致,为富铝的泥、页岩。

(3)变质成因的锆石U-Pb测年年龄为晚二叠世,推测该地层为晚二叠世或更老地层。

(4)伊和乌苏凹陷缺失阿尔善组一段—三段及侏罗系地层,中生界下部生储盖组合不发育,勘探潜力较差。