云南普朗铜矿一期采选工程范围岩体地质特征

2022-06-01施宝生

施宝生

云南普朗铜矿是我国的一个大中型斑岩铜矿床,伴生金、银、钼等元素,该矿于2017 年投料试车,目前已进入正式生产阶段,一期采选工程设计年处理原矿1250 万t。矿山自1999 年发现至今,历经20 余年探矿工作,勘查工作单位及地质人员随勘探程度不同而变换,在岩性、蚀变、构造等方面认识也存在一定出入,但随着工程的不断揭露,一期采选工程范围内主岩体内地质特征也越发清晰。本次工作笔者总体按个人对斑岩型矿床的认识而开展,文章从一期采选范围内岩体的岩性、构造、蚀变及矿化特征等方面进行阐述,旨在为普朗铜矿地质工作更好生产及下一步找探矿提供支撑。

1 矿区地质概况

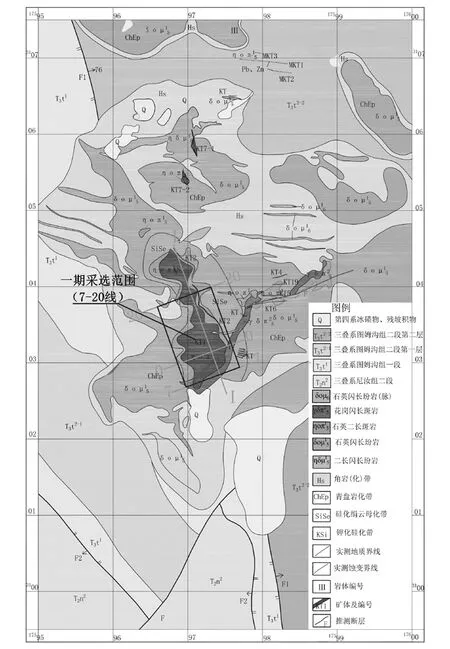

普朗铜矿区位于普朗~红山铜多金属矿亚带南缘,矿区地质格架相对简单,矿区主要出露三叠系尼汝组二段(T2n2)、上三叠统图姆沟组(T3t)和第四系(Q)地层。矿区内构造活动强烈,发育断层、次级褶皱及节理(裂隙)。其中褶皱主要为普朗背斜,受普朗复式岩体的影响,总体呈构造穹窿状,核部侵入有普朗中酸性斑(玢)岩复式岩体,围绕斑(玢)岩体分布图姆沟组地层,两翼地层普遍发生角岩化。断裂主要发育有NW 向的黑水塘断裂及近EW 向的全干力达断裂。(图1)。

图1 普朗铜矿区地质图

矿区内岩浆岩分布较广,侵入岩以浅成—超浅成中酸性斑(玢)岩为主,形成时代为印支期及喜马拉雅期,岩石由石英二长斑岩、石英闪长玢岩等组成,构成普朗复式岩体。受黑水塘断裂及全干力达断裂控制,平面上呈“喇叭”状,由Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号5 个单岩体构成(图1)。遥感解译5 个单岩体在深部相连成一个。首采区范围内产出I 号岩体。通过对岩石蚀变情况进行编录,围岩蚀变类型主要有钾长石化、黑云母化、硅化、绢云母化、绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化、角岩化。

普朗复式岩体是多阶段岩浆作用的产物。经统计,首采区Ⅰ号复式岩体中石英二长斑岩的年龄主要集中在216Ma ~210Ma,石英闪长玢岩的年龄主要集中于221Ma ~220Ma。

矿石中金属矿物以硫化物类为主,主要为黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、辉钼矿。矿石结构主要以结晶结构及交代结构为主。金属硫化物矿石主要以细脉浸染状构造发育为特征。

按铜品位≥0.3%为边界圈矿指标,普朗铜矿区目前共圈定出20 个大小不一的工业铜矿体。首采区矿体有KT1、KT3 两个,均为硫化矿石,其中KT1 是主矿体。在此需说明,首采区原先共圈出KT1、KT2、KT3 三个铜矿体,2017 年矿山在KT1 号矿体东侧布置了大量钻孔进行探边,根据实施后揭露情况来看,KT2 矿体与KT1 矿体同产于石英二长斑岩岩性内,属同一物质来源,矿体能较好的对比连接,KT2 矿体在一期采选工程范围内应为KT1 矿体的分枝,未再单独圈定。

主矿产铜以外,普朗铜矿还伴生金、银、钼等元素,辉钼矿产出状态肉眼可见,根据以往样品分析结果显示,钼矿化、银矿化与主矿产铜关系不密切,总体呈负相关,钼矿多沿裂隙面充填产出亦或是与石英脉、石英团块共生。金矿化与黄铜矿化总体呈正相关,铜矿化较好地段,检测到伴生金矿品位相对较高。

2 一期采选工程范围

矿区矿权范围大,矿体数量多且分布零散。整个普朗矿区总体划分为首采区和外围两个区块。根据矿山开发利用规划,首采区一期采选工程范围为7-20 线3720m 标高~地表(图1),该范围内产出KT1 铜矿体,目前共有221 个钻孔工程控制,另有探槽、剥土及各水平巷道工程控制。

3 岩体地质特征

一期采选工程范围内产出I 号岩体,矿床成矿作用发生在复式斑岩体内,岩体中心形成由细脉浸染状矿石组成的桶状矿体,岩体边部产出脉状矿体,成矿元素以铜为主。地表多被第四系冰积物覆盖,岩(矿)石自然类型以硫化矿为主。含矿岩石平均体重为2.68t/m3。

3.1 岩石特征

3.1.1 岩性

岩石定名因含量不同略有差别,但根据以往钻孔及坑道编录情况及岩矿鉴定成果,普朗一期采选工程范围内的主要岩石类型有石英二长斑岩、花岗斑岩、石英闪长玢岩,次有石英二长闪长玢岩、角岩。

因斑岩与玢岩都具有斑状结构,区别主要在于中酸性程度不一样。斑岩与玢岩的准确鉴别需通过岩矿鉴定确定,故本次综合分析,笔者未对岩性进行详细划分,特别是未圈定斑岩内后期侵入的玢岩体,简要的将一期工程范围内的岩性总体划分为斑岩、玢岩和角岩三种岩石,勘探线剖面岩性划分情况详见图2,各类岩石特征大致如下。

?

斑岩:浅灰~灰色,斑状结构,基质具显晶质(微粒)结构,块状构造。

玢岩:灰~灰绿色,斑状结构,基质具细粒—微粒结构,块状构造。

角岩:深灰~灰黑色,角岩结构,致密块状构造,岩石内碳酸盐脉发育。

3.1.2 接触关系

根据本次划分结果,Ⅰ号岩体划分出边缘相、中心相。中心相主要为斑岩,边缘相为玢岩,围岩为角岩。受热液侵蚀,斑岩与玢岩两相带间主要表现为渐变的接触关系,局部接触界线明显,总体表现为港湾状侵入接触。斑(玢)岩与角岩总体接触界线规则,矿体上盘偶见过渡接触分界。

3.2 构造特征

3.2.1 节理(裂隙)

通过对钻孔、3720m、3736m 水平坑道内节理裂隙的大量统计,岩体内裂隙构造发育,尤其是在矿化体内。从产出形态看,一期采选工程范围内可分为四组优势节理组,其中两组主优势节理组产状参数分别为:143.17°∠71.78°,216.21 ° ∠71.86 °,次优势节理组产状参数分别为:317.07°∠69.22°,39.99°∠70.52°,各优势节理组平均间距在0.087m ~0.095m 之间,全部节理平均间距在0.087m ~0.27m之间。裂隙宽一般均小于2mm,裂隙多呈相互交错、穿插的网脉状产出。节理(裂隙)主要有石英、碳酸盐、金属硫化物、围岩碎屑等矿物充填。

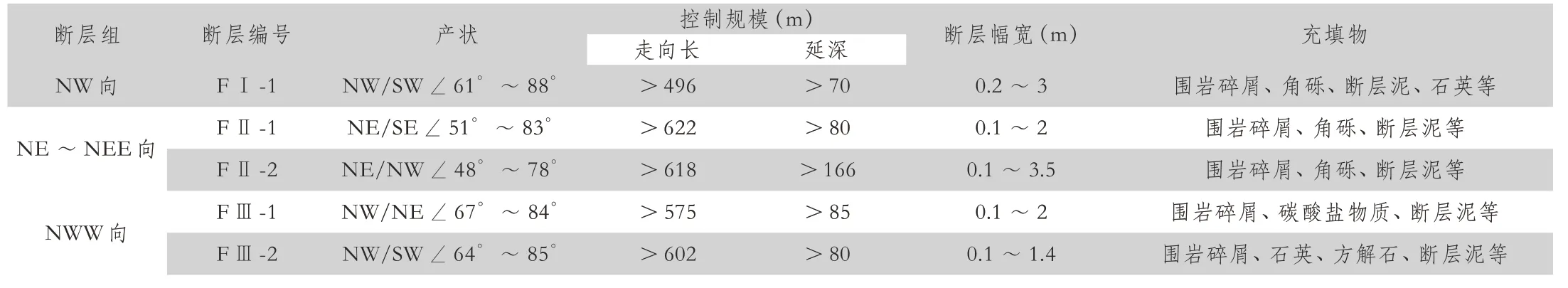

3.2.2 断层

钻孔和坑道工作均揭露到大量的断层构造,经综合分析,本次范围内共圈出5 条较大断层,根据断层的产出方向,初步分为三组,第一组为NW 向断层;第二组为NE-NEE 向断层;第三组:为NWW 向断层。三组断层,因第四系覆盖物较厚,包括F Ⅰ-1 在内的断裂构造在首采区地表亦大多处于隐伏,虽然个别地段根据地形地貌可初步判断有断层,但仍缺少足够证据,因此认为在3720,3736 等各水平所出现的主要断层均为隐伏,地表并未出露。因矿体较为厚大,断层是否对岩石、矿体和断层之间存在错动关系,本次未进行深入研究分析。勘探线剖面断层连接情况详见图2。各断层特征叙述如表1。

通过本次综合分析认为F Ⅰ-1 断层是NW 向断层的代表性断层。与区域断层黑水塘断裂一致,是较早期断裂,是受黑水塘断裂活动产生的次级断裂。NE-NEE 向断层是受区域断层全干力达断裂影响产生的次级断裂。

3.3 蚀变特征

3.3.1 蚀变分带

本次对钻孔及3736m、3720m 两个巷道工程控制平面进行蚀变复核,因钾长石呈灰白色时,难以用肉眼辨别,在蚀变分带过程中,总体将呈肉红色钾长石或黑云母较为明显段划入为钾化硅化带内,绢云母化发育段划入绢英岩化带内,绿泥石化、绿帘石化发育段划入青盘岩化带内。经分析显示,钾硅化带和绢英岩化带内普遍叠加绿泥石化、绿帘石化。

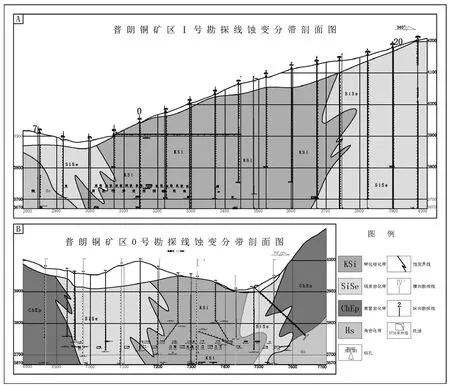

勘探线剖面蚀变分带划分情况详见图4,各蚀变分带总体特征大致如下。

图4 普朗铜矿区I 号(A)、0 号(B)勘探线蚀变分带剖面

钾化硅化带(KSi):以强钾交代和硅化为特征,本次分析范围内,钾硅化表现较完整区域为1 ~14 号勘探线,14 线以北区域钾化蚀变逐渐减弱,1 线以南仅在ZK0301、ZK0503 钻孔内见少量钾长石发育。

绢英岩化带(SiSe):绢云母化、硅化相伴发生,钾交代作用被逐渐取代。本带中裂隙面多为碳酸盐物质及金属硫化物充填。

青盘岩化带(ChEp):表现为绿泥石、绿帘石等矿物的交代现象和碳酸盐等岩脉的产出。

角岩化带(Hs):主要表现为图姆沟组碎屑岩的角岩化,形成角岩。

3.3.2 接触关系

根据本次划分结果显示:

绢英岩化带蚀变带分布于钾化硅化带外缘,二者之间无明显界线,在过渡地段呈交叠和穿插关系。

青盘岩化带分布于绢英岩化带外围,绢英岩化与青盘岩化在东西边部总体呈交替出现,局部蚀变叠加,蚀变接触关系呈锯齿状。矿体上盘青盘岩化带中硅化相对强烈。

绢英岩化带、青盘岩化带与角岩化带呈规则接触。

3.4 矿体特征

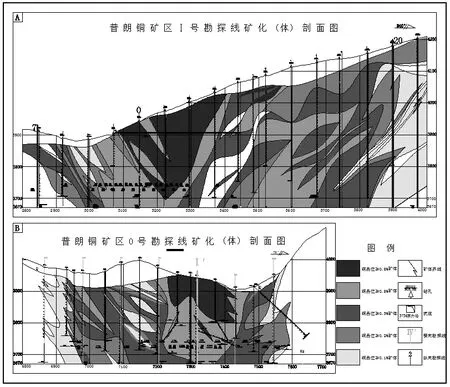

3.4.1 矿体形态

本次工作分别按铜品位≥0.1%、≥0.2%、≥0.3%、≥0.5%、≥0.8%五个指标对一期采选3720m 标高以上7 线~20线范围内15 个剖面、3736m、3720m 两个巷道工程控制平面矿体进行圈定,矿体出露标高3720m ~4155m。矿体呈大透镜状,NW 向展布。在剖面上总体呈“V”形,倾角35°~70°。勘探线剖面矿化(体)圈定情况详见图5。

图5 普朗铜矿区I 号(A)、0 号(B)勘探线矿化(体)剖面图

3.4.2 接触关系

根据圈定结果显示,各低一级铜品阶最大外包范围内包含高一级铜品阶最大外包线,局部偶见穿插包含现象,不同品级铜矿石间呈渐变过渡,界限不明显,品位≥0.1%铜矿化体界线总体呈港湾状。其中1—6 线与纵Ⅳ—Ⅴ线之间铜品位高,向四周铜品位逐渐变低。矿体中心矿化连续,向四周有分枝现象。

4 结论

综上所述,叠加本次分析范围内岩性、蚀变、构造、矿化,结合矿区地质情况,一期采选范围内岩体具备地质特征及建议下一步重点地质工作如下:

(1)斑岩与玢岩岩性界线、各蚀变分带界线总体呈渐变接触,分界线呈港湾状。

(2)斑岩以钾化硅化或绢英岩化蚀变为主,玢岩以青盘岩化蚀变为主,角岩以角岩化和碳酸盐化为主。钾化硅化带或绢英岩化带内普遍叠加有绿泥石化、绿帘石化。

(3)黄铜矿化与钾硅化和绢英岩化关系密切,矿化与蚀变均具有较为明显的分带,钾硅化带中发育有高品位的铜矿化;绢英岩化带中,黄铜矿化减弱,但仍可达到工业品位要求,绢英岩化逐步向远端过渡,矿化开始以黄铁矿化为主,黄铜矿化明显减弱,产出低品位矿。厚度、品位变化从走向、厚度逐渐变薄、铜品位逐渐变低特征。

(4)斑岩具全岩矿化,铜品位严格受控于岩性、蚀变、构造裂隙,铜品位≥0.2%矿体总体产于具有钾硅化或绢英岩化石英二长斑岩体内。

(5)铜品位≥0.5%铜矿体总体受控于FI-1、FIII-2 断层。断层是否控矿、一期采选范围内是否还有其余较大断层需在今后工作中加强分析研究。

(6)一期采选范围内岩性、蚀变、矿化总体呈“V”型,反映出热液流体呈中心式侵入,向四周逐渐扩散,经分析,热液流体中心应为2 号勘探线597300 坐标周围。矿山应加强深边部钻孔的分析,便于指导找探矿工作。

(7)斑岩与玢岩的准确鉴定需通过岩矿鉴定及测年确定,建议矿山加强岩性鉴别特征分析研究,并确定肉眼鉴别标准,方便岩性野外定名的准确性和统一性。

(8)岩性、蚀变是普朗矿区找矿的重要标志,在勘查过程中应注意相关信息的收集。