场景理论下非遗旅游地文化价值提升研究

2022-05-30陈波延书宁

陈波 延书宁

摘要:文化价值提升是非遗旅游地高质量发展的重要内容。场景理论视阈下,非遗旅游地文化场景的打造是实现文化价值提升的有效路径。非遗旅游地文化价值的取向特征可以由包括3个主维度和15个子维度在内的文化场景维度框架进行衡量。在此思路下,浙江省27个非遗旅游小镇呈现出功利型、普惠型和本地型三种发展模式,企业性、功利主义、自我表达和公共利益是三种场景模式间的主要差异性维度。为探索不同类型非遗旅游地的差异化发展优势和品质化发展路径,实现文化价值的全面提升,相关主体需要关注文化内涵的多角度挖掘、消费设施的合理布局和市场偏好的精准判断。

关键词:场景理论; 非遗旅游地; 文化价值

G124 A 0020 13

随着非物质文化遗产保护传承工作的全面推进和文化旅游产业的加速发展,非遗旅游开发成为盘活非遗资源的首要方式和提升旅游品质的重要策略。2021年5月,文化和旅游部发布的《“十四五”非物质文化遗产保护规划》明确提出:“推动非物质文化遗产与旅游融合发展、高质量发展。”①非遗旅游地的文化价值蕴含在旅游资源、消费设施与场所空间之中②,具有体现旅游地文化内涵与特色、满足游客精神文化需求的属性与功能。因此,非遗旅游地文化价值的实现与增值是落实非遗旅游高质量发展目标的重要内容。然而,当前我国非遗旅游地文化资源挖掘和阐释不到位、设施与空间打造同质化等问题仍较为突出,阻碍了非遗旅游地文化价值提升和高质量发展目标实现。部分学者探索了非遗旅游地文化价值的提升策略,主张通过发挥旅游企业创新力量③、推广整体性开发理念④和加大对传统文化挖掘利用⑤等方式提升旅游地文化价值。然而,此类研究有一定局限性,缺乏把握旅游地文化价值取向与规律的系统方法,进而无法形成体系完整、导向明确的文化价值提升策略。

新芝加哥学派的“场景理论”从空间的符号意义与价值取向角度为非遗旅游地文化价值研究提供了新的理论方向。“场景”是由消费设施和消费实践组成的具有符号意义的社会空间,蕴含着差异化的价值取向。⑥在此思路下,非遗旅游地的文化场景营造意味着通过旅游资源、消费设施与场所空間等旅游符号的灵活组合,实现对文化内涵和文化特色的有效挖掘与展示,以空间价值取向满足游客的精神文化需求。例如,丽江古城通过展示纳西族和茶马古道的文化事项与历史遗存而体现出浓郁的少数民族传统文化魅力,同时,古城也由于酒吧、民宿等消费设施的植入而表现出时尚、现代的文化特色,最终形成“既有传统少数民族风情,又有青春、激情、快乐、世俗现代文化倾向”的独特文化风貌和价值取向,吸引了大量年轻群体。祁述裕:《建设文化场景 培育城市发展内生动力——以生活文化设施为视角》,《东岳论丛》,2017年第1期,第2534页。非遗旅游地如何通过场景营造提升文化价值,实现差异化、品质化的发展目标?基于此问题,本文引入场景理论并对其经典维度体系进行修正,提出与非遗旅游地相适应的两级15个价值取向维度,进而以此为框架对浙江省27个非遗旅游小镇进行文化场景模式识别和规律分析。在此基础上,阐释如何通过场景营造实现非遗旅游地文化价值提升。

一、 理论基础与研究进展

非遗与旅游有天然的渊源关系和不断加深的融合倾向,因此非遗旅游地研究历来受到学界重视,而非遗旅游地的文化价值是其中一个重要问题域。新芝加哥学派的场景理论能够对社会空间的符号意义和价值取向进行整体把握和量化分析,因此对非遗旅游地的文化价值问题具有突出的解释力。然而,当前学界较少运用场景理论对非遗旅游地文化价值取向和提升策略展开专门而系统的研究。

(一)非遗旅游地文化价值的实现与取向

非遗旅游地是以非物质文化遗产为关键吸引物的旅游空间欧阳正宇:《非物质文化遗产旅游开发研究——以莲花山“花儿”为例》,兰州大学博士学位论文,2012年,第40页。,文化价值是其最核心的价值体现曲颖:《逆营销:遗产性旅游景点开发和管理的新思维》,《东南大学学报》(哲学社会科学版),2013年第6期,第5255、135页。。究其本质,文化价值是客体以其文化效用满足主体文化生存发展需要的意义属性。杨曾宪:《论“价值一般”的为人、立人二重性构成——兼论“效用价值论”的“合法性”与片面性》,《晋阳学刊》,2014年第6期,第7178页。根据非遗的文化属性和旅游的产业属性,非遗旅游地文化价值可以分为文化体验性价值和文化溢出性价值两个层次。文化体验性价值是指人们在旅游消费体验中产生“对文化对象的认同、愉悦、新奇等情感反应”Bourgeon-Renault D., Urbain C., Petr C., et al., “An Experiential Approach to the Consumption Value of Arts and Culture: The Case of Museums and Monuments”, International Journal of Arts Management, 2006, 9(1), pp. 3547.。文化溢出性价值是指旅游发展过程中,文化价值溢出或转化而成的品牌价值、科研价值、经济价值和社会价值等文化范畴以外的价值。傅才武、邹荣:《基于文化资源特征的湖北区域文化发展战略架构》,《学习与实践》,2013年第5期,第111117页。

象征性符号既是非遗旅游地的关键构成要素邓小艳:《符号消费背景下非物质文化遗产旅游开发的路径选择》,《广西社会科学》,2010年第4期,第3841页。,也是其文化价值实现的重要环节。英国旅游学家厄里将旅游视作一种依赖于象征性符号的“文化经济”:旅游专家创造出诸如博物馆、遗址公园、自然景观等具有象征意义的旅游符号,游客在凝视旅游符号、感受符号意义的过程中获得“乐趣、愉悦与娱乐的感受”,这种“文化回报”同时可能形成经济效益与社会效益。约翰·厄里:《游客凝视》,杨慧等译,广西师范大学出版社,2009年,第107页。基于此,国内外学者关注到非遗旅游地文化价值的提升策略,如国外学者格雷格认为治理风格是决定文化价值提升的关键因素,需要促成多元主体合作以实现良性的价值共创机制Greg R., “Cultural Tourism: A Review of Recent Research and Trends”, Journal of Hospitality and Tourism Management, 2018, 36, pp. 1221.。国内学者则主张通过发挥旅游企业创新力量、推广整体性开发理念和加大对传统文化挖掘利用等方式提升旅游地文化价值。

纵观非遗旅游研究进程,旅游真实、反日常体验和主体权力是决定非遗旅游地符号意义的显要因素,也是非遗旅游地文化价值的主要取向。其一,旅游真实意味着旅游符号是真实的、原生的。美国旅游学家麦肯奈尔认为,“追寻真实的事物”是首要旅游动机,它源于工业化和现代化造成的异化与分裂。迪恩·麦肯奈尔:《旅游者:休闲阶层新论》,张晓萍等译,广西师范大学出版社,2008年,第15页。学界普遍认为非遗旅游符号或多或少应体现事物原本的含义和韵味以满足游客对真实事物的期待。如:冈萨雷斯认为全球化背景下传统音乐旅游地开发更应保留传统乐曲的独特魅力Gonzalez M. V., “Intangible Heritage Tourism and Identity”, Tourism Management, 2008, 29(4), pp. 807810.;陈莉认为可以在保留真实性的基础上对非遗进行包装改造以迎合现代消费者陈莉:《非物质文化遗产的保护与开发利用》,《贵州民族研究》,2007年第2期,第97101页。。其二,对日常生活的反叛是学界对旅游本质的共识性判断。谢彦君、徐英:《旅游场中的互动仪式:旅游体验情感能量的动力学分析》,《旅游科学》,2016年第1期,第115页。美国旅游学家格雷本借鉴人类学仪式研究提出旅游过程“世俗—神圣—世俗”三段式模型,认为游客通过旅游获得超越常规的反日常体验。Graburn N., Tourism: The Sacred Journey, University of Pennsylvania Press, 1977, pp. 1936.此后诸多研究证实“游客总在寻找或期待新鲜的、不同的事物”Lett L., “Ludic and Liminoid Aspects of Charter Yacht Tourism in the Caribbrean”, Annals of Tourism Research, 1983, 10, pp. 3744.,学界进一步结合实例探讨何种非遗旅游符号系统能更好地满足游客反日常体验需求,如:國外学者主张开发宗教圣地,带给游客独特的神圣体验Shackley M., “Sacred World Heritage Sites: Balancing Meaning with Management”, Tourism Recreation Research, 2001, 26(1), pp.510.;王忠根据体验经济理论为澳门非遗旅游设计出多种发展模式,包括原汁原味的现实体验模式、轻松娱乐的替代现实模式、时尚流行的虚拟体验模式等王忠、吴昊天:《体验经济视角下的非物质文化遗产旅游开发研究——以澳门非物质文化遗产的旅游开发为例》,《青海社会科学》,2017年第6期,第146152页。。其三,非遗旅游开发涉及诸多利益主体,旅游场域中各种利益主体的互动直接影响旅游符号意义的创造、传播和消费,从而形成不同的价值取向。如国外学者认为是游客的个人经历和童年经验决定其是否开展遗产旅游Krakover S., Cohen R., “Visitors and Non-Visitors to Archaeological Heritage Attractions: The Cases of Massada and Avedat, Israel”, Tourism Recreation Research, 2001, 26(1), pp. 2733.;国内学者苑利强调非遗保护主体的作用苑利:《非物质文化遗产保护主体研究》,《重庆文理学院学报》(社会科学版),2009年第2期,第18、21页。,牟延林等认为政府在坚守“原生态”非遗文化、提升社会公共利益中发挥关键作用牟延林、吴安新:《非物质文化遗产保护中的政府主导与政府责任》,《现代法学》,2008年第1期,第179186页。。

(二)场景理论的起源、内涵与应用

场景理论由芝加哥大学教授特里·克拉克提出,作为新芝加哥学派城市社会学研究的前沿成果,它以“场景”为核心概念,将文化元素纳入城市社会学的研究视阈中。

城市社会学是社会学研究的重要分支,百余年来,其发展大致经历三个阶段。首先,芝加哥学派提出城市社会的人类生态学观点,认为城市是一个生态有机体,群体与城市环境之间是相互塑造和调整的关系。罗伯特·E.帕克等:《城市:有关城市环境中人类行为研究的建议》,杭苏红译,商务印书馆,2016年,第57页。进而,新马克思主义学者采取政治经济学视角,认为城市的诞生和发展是控制关键资源的权力主体所做出的决定。丹尼尔·约瑟夫·蒙蒂:《城市的人和地方》,杨春丽译,江苏凤凰教育出版社,2017年,第140页。随着后现代主义思潮的兴起,消费、文化和美学开始进入城市社会学的理论研究视阈,城市研究正在经历文化转向。其中,新芝加哥学派的场景理论是后现代背景下城市社会学研究的代表性成果,它批判继承了莫勒奇“城市是增长机器”的观点并吸收哈维、雅各布斯等“艺术推动创意经济和城市发展”的创见Arikan Y., Clark T. N., Noonan D. S., et al., “The Arts, Bohemian Scenes, and Income”, Cultural Trends, 2019, 28(5), pp. 404416.,创造性地将娱乐消费和文化艺术元素融入城市社会学研究范畴,并以此出发探索城市发展的机制和动力问题。

“场景”是由消费设施和消费实践组成的具有符号意义的空间,包括邻里、设施、人群、活动和价值取向五个要素吴军、特里·N.克拉克:《文化动力:一种城市发展新思维》,人民出版社,2016年,第40页。,各要素在场景中进行结构化联结,形成场景动态优化的正向循环与区域发展的机制。场景中的消费设施体现着差异化的价值取向,如教堂的传统保守、酒吧的刺激开放、商业街的俗气热闹等,人群被特定的价值取向所吸引,选择前往某地消费或定居,场景中的消费设施将文化和审美转化为更多与之相匹配的物化符号与消费设施,由此吸引更多人才涌入,促进区域增长。场景中的设施与实践蕴含丰富的符号意义,如家庭友好型餐厅及有关消费活动实际上指涉一种亲密温暖的关系与氛围。场景理论研究体系围绕符号意义展开,将社会空间视为体现差异化符号意义的场景,并将其中符号意义凝练为3个主维度和15个次维度的价值取向以进行定量分析,为塑造与提升空间文化价值提供理论依据。

场景理论的特点之一是将消费设施与实践活动的符号意义与价值取向转变为可量化的场景变量。基于此,众多学者将场景理论应用于不同尺度、不同类型文化空间的营造与价值提升研究。城市陈波、林馨雨:《中国城市文化场景的模式与特征分析——基于31个城市文化舒适物的实证研究》,《中国软科学》,2020年第11期,第7186页。、特色小镇张琳、黄美玲、杨毅:《场景视域下特色小镇创生发展的文化介入路径研究——基于川渝33个样本的模糊集定性比较分析》,《福建论坛》(人文社会科学版),2020年第10期,第8897页。、文化场馆刘中华、焦基鹏:《场景理论下上海文化记忆机构“非遗+旅游”融合发展新路径》,《文化遗产》,2021年第2期,第126134页。等都已成为场景化研究对象,并形成各自的空间营造与文化升级策略。此外,还出现突破传统的城市空间研究范式和物理空间研究边界的创新成果,如用场景理论解读农村文化空间傅才武、侯雪言:《当代中国农村公共文化空间的解释维度与场景设计》,《艺术百家》,2016年第6期,第3843页。和虚拟文化空间陈波、彭心睿:《虚拟文化空间场景维度及评价研究——以“云游博物馆”为例》,《江汉论坛》,2021年第4期,第134144页。的发展规律问题。场景理论以空间的符号意义和价值取向为研究重心,揭示并回应空间中人群对文化价值的深层次需求,这对于非遗旅游地具有较为突出的解释力,但当前非遗旅游地及其文化价值尚未系统纳入场景理论的研究视阈。

(三)研究述评

从研究梳理结果来看,一方面,学界对于非遗旅游地文化价值的研究已取得初步成果,充分肯定了文化价值对于非遗旅游地的重要性,并探究了非遗旅游地文化价值的实现机制和价值取向,但现有研究大多结合某一具体问题展开对非遗旅游地文化价值提升的讨论,尚未对文化价值的取向、规律和提升策略进行结构化和系统化研究。另一方面,当前场景理论内涵与应用的研究方兴未艾,特别是对于文化空间营造与提升问题的探索取得诸多成果,但尚未见将场景理论与非遗旅游地等文化旅游空间相结合的研究。基于此,本文将非遗旅游地作为场景化研究对象,探索体现非遗旅游地价值取向规律的文化场景模式与非遗旅游地文化价值提升策略,以期为非遗旅游地开发实践提供参考,同时在理论层面将场景理论的应用范围扩展至旅游空间。

将场景理论作为考察非遗旅游地符号意义和价值取向的依据必须注意到,非遗旅游地的文化价值作为一种社会建构毕玲玲:《文化遗产的社会建构:一個跨文化的视角》,《广西社会科学》,2021年第4期,第161166页。,其形成有赖于游客与“旅游世界”中人与物的互动事实与经验孙明哲:《生活世界:社会建构的坚实基础》,《学习与实践》,2014年第6期,第9298页。,表现出不同于一般城市空间中“生活世界”所表现出的价值取向。而场景理论文化价值取向维度的设计注重系统理论与经验事实的结合。因此,非遗旅游地的场景化研究不可避免地要对场景理论的价值取向维度体系进行修正。本文借助非遗旅游研究中的旅游真实、反日常体验、主体权力等主题对场景理论“城市观”下的价值取向维度体系进行修正。

二、 非遗旅游地的文化场景评价维度构建

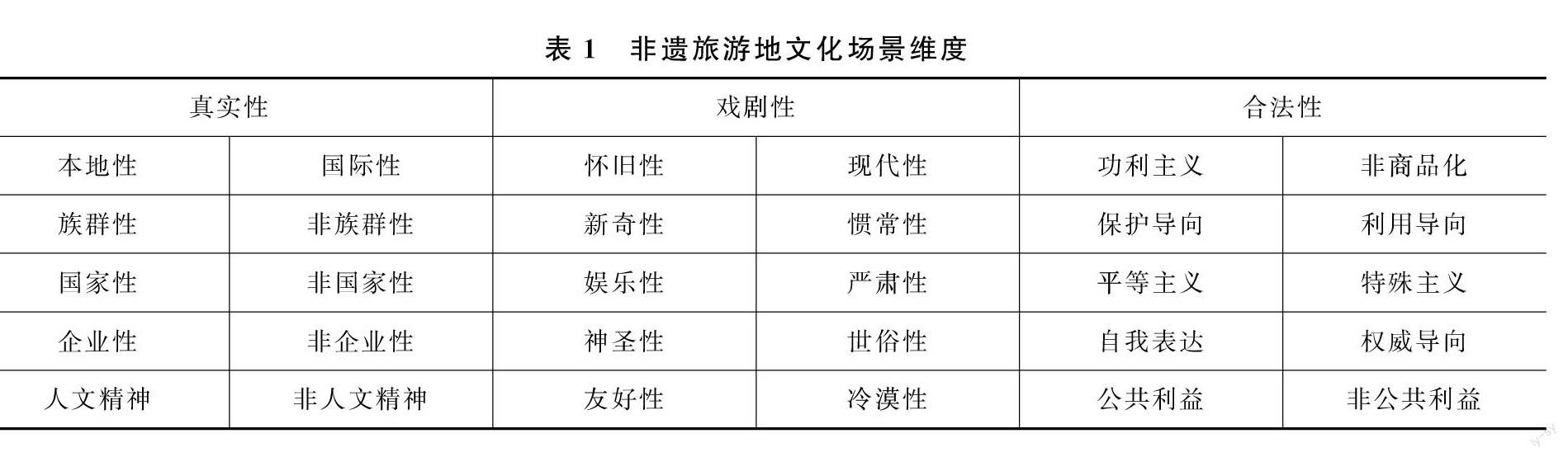

场景理论借鉴社会研究三大经典主题——真实性、戏剧性和合法性,提出15个文化价值取向维度,通过分析各维度及其交互组合形式来捕捉城市场景的价值取向。本文结合旅游学、遗产保护等领域研究成果,运用场景理论方法,设计适用于非遗旅游地的文化场景维度框架(见表1)。

(一)非遗旅游地的文化场景主维度

1. 真实性

场景理论中的真实性指出,场景通过展现真实的东西给人以身份认同感。在非遗旅游地,这种主观感受表现为通过凝视并消费真实非遗旅游符号而产生的文化归属感和身份认同感。旅游研究认为,在异化、分裂的现代社会,人们普遍渴望保留“真实”历史信息与原生特色的旅游符号迪恩·麦肯奈尔:《旅游者:休闲阶层新论》,广西师范大学出版社,2008年,第112页。,这种旅游符号具有价值同化作用,能够唤醒游客对文化身份的把握和觉知傅才武:《论文化和旅游融合的内在逻辑》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版),2020年第2期,第89100页。。非遗旅游强化文化身份有两种方式:一是加深对自身所处文化共同体的把握;二是通过异质文化的对比产生对自身文化的觉知。陈才、卢昌崇:《认同:旅游体验研究的新视角》,《旅游学刊》,2011年第3期,第3742页。因此,在非遗旅游地的文化场景中,人们通过感知同质或异质的真实旅游符号来回答“真实自己来自何处”的问题。旅游地的文化体验性价值通过增进游客文化认同感而得以实现和提升。

2. 戏剧性

场景理论的戏剧性意味着场景影响人们如何展示自我,关乎一种自我与他者、主体与客体的逻辑。此种逻辑在非遗旅游中体现为游客主体和非遗旅游客体之间的交融与互动,对应于“反日常体验”这一旅游研究的核心问题。研究表明,游客在旅游空间中“以身体之、以心验之”,以具身性的方式接受信息并理解意义,从而产生愉悦、新奇、神圣等不同于日常生活的情感体验。厉新建:《旅游体验研究:进展与思考》,《旅游学刊》,2008年第6期,第9095页。可见,旅游地的文化体验性价值能够通过增进游客的愉悦感得以实现和提升。

3. 合法性

场景理论的合法性指出,场景能够影响人们的是非判断。非遗旅游地同样存在道德取向,它由非遗旅游地背后利益主体的权威性决定。非遗旅游地的利益相关主体包括旅游企业、政府、社区、专家、游客、第三部门等,他们有着各自的利益诉求。利益主体的利益表达形成非遗旅游地的合法性价值取向,这是因为非遗旅游中权威性的利益相关者拥有引导、甄别或裁决旅游活动价值取向对与错的权力。利益主体的利益表达往往为了获得文化范畴以外的效益,如经济效益、科研效益和社会效益,因此合法性价值取向的表达能够实现和提升非遗旅游地溢出性价值。

(二)非遗旅游地的文化场景子维度

1. 真实性子维度

非遗旅游地的真实性价值取向有不同来源。首先,传统旅游学认为,真实性意味着“与孕育文化事项的文化土壤的亲缘关系”Hughes G., “Authenticity in Tourism”, Annals of Tourism Research, 1995, 22(4), pp. 781803.,强调非遗旅游真实性来源于本土特定的自然与社会环境。其次,族群和国家是非遗旅游地真实性来源的重要方面,这是因为非遗旅游地往往是“展示国家和民族特征及其历史信息与证据的场所”Pretes M., “Tourism and Nationalism”, Annals of Tourism Research, 2003, 30(1), pp. 125142.。再次,商品化的全球拓展改变了非遗旅游地原本的真实状态,改变非遗传统文化内核的同时也实现了全球化和商业化背景下文化的再生产张涵、孙九霞:《非物质文化遗产旅游产品的文化再生产:以苗绣为例》,《北方民族大学学报》,2021年第1期,第5359页。,形成了一种企业的真实性。最后,当旅游景点所传达的是非遗作为世界文化多样性重要组成部分所蕴含的普遍的文化价值时,则能够激活游客的主人翁意识丁玫:《对话:非物质文化遗产与现代化——一位维吾尔族土陶技艺传承者的视角》,《广西民族研究》,2016年第3期,第2531页。,此时,游客着重关注非遗所代表的全人类的卓越智慧和丰富情感Poria Y., Butler R. and Airey D., “The Core of Heritage Tourism”, Annals of Tourism Research, 2003, 30(1), pp. 238254.,非遺旅游地的真实性源于其蕴含的人文精神。

2. 戏剧性子维度

戏剧性意味着游客与旅游世界的互动以逃离和暂避惯常生活。杨振之:《论旅游的本质》,《旅游学刊》,2014年第3期,第1321页。首先,“追寻传统生活经验或个人童年记忆”Krakover S., Cohen R., “Visitors and Non-visitors to Archaeological Heritage Attractions: The Cases of Massada and Avedat, Israel”, Tourism Recreation Research, 2001, 26(1), pp. 2733.“了解新事物并满足对独一无二和有趣地点的好奇心”约翰·厄里:《游客凝视》,杨慧等译,广西师范大学出版社,2009年,第1页。是前往非遗旅游地的主要动机。因此,在非遗旅游地,对日常生活的逃离和暂避首先体现为对过去的追溯和对新事物的探求,对应怀旧与新奇两种场景特征。其次,研究发现,当前游客普遍期待娱乐性、趣味性强的非遗旅游产品,既以此加深对非遗文化的了解,又能够获得生动有趣的旅游体验张希月、陈田:《基于游客视角的非物质文化遗产旅游开发影响机理研究——以传统手工艺苏绣为例》,《地理研究》,2016年第3期,第590604页。,这揭示了非遗旅游地文化场景的娱乐性特征。再次,许多宗教文化申报为非物质文化遗产之后积极发展旅游业以实现文化的传承创新,而具有神圣或宗教意义的非遗项目可以作为强大的文化符号,游客身在其中,通过地方原始精神感知到一种神圣的意义Shackley M., “Sacred World Heritage Sites: Balancing Meaning with Management”, Tourism Recreation Research, 2001, 26(1), pp. 510.,这是其他类型的非遗旅游地所不能取代的特殊体验。最后,在大众旅游时代,非遗旅游地的友好性是重要的场景特征维度,它意味着非遗旅游地拥有相对成熟的旅游服务体系和文化阐释体系。周晓薇:《生活、场景、内容:苏州地方戏曲、曲艺与旅游融合发展的理论逻辑与实践探索》,《艺术百家》,2020年第1期,第7884、129页。

3. 合法性子维度

合法性意味着旅游活动的对与错,由不同利益相关者的诉求决定。其一,地方居民和旅游经营者开发非遗旅游是为了经济效益,这一利益诉求彰显为非遗旅游地的功利主义价值取向,意味着旅游开发以经济效益最大化为目标,注重迎合市场需求、延长游客逗留时间、激励游客主动消费顾金孚、王显成:《非物质文化遗产旅游开发热下的冷思考》,《西南民族大学学报》(人文社科版),2008年第2期,第208211页。。其二,部分专家、居民与社会组织对于旅游可能带来的文化商品化和环境破坏持警惕态度,认为开发必须在保护的基础上进行赵悦、石美玉:《非物质文化遗产旅游开发中的三大矛盾探析》,《旅游学刊》,2013年第9期,第8493页。,形成保护导向的价值取向。其三,旅游研究中社区参与理论认为,决策与利益分配是社区参与的两个重要方面高璟、吴必虎、赵之枫:《基于文化地理学视角的传统村落旅游活化可持续路径模型建构》,《地域研究与开发》,2020年第4期,第7378页。,这意味着平等主义价值取向,即当地居民是否能够平等地参与旅游地发展决策,享受发展旅游带来的机会和收益。其四,游客往往出于追寻记忆、放松身心等个人原因游览非遗旅游地,这表现为自我表达的价值取向,以游客个人作为合法性标准。其五,政府在发展非遗旅游过程中,往往更加注重非遗旅游对于提升公共利益、促进全社会发展的作用。

三、 非遗旅游地的文化场景模式实证分析

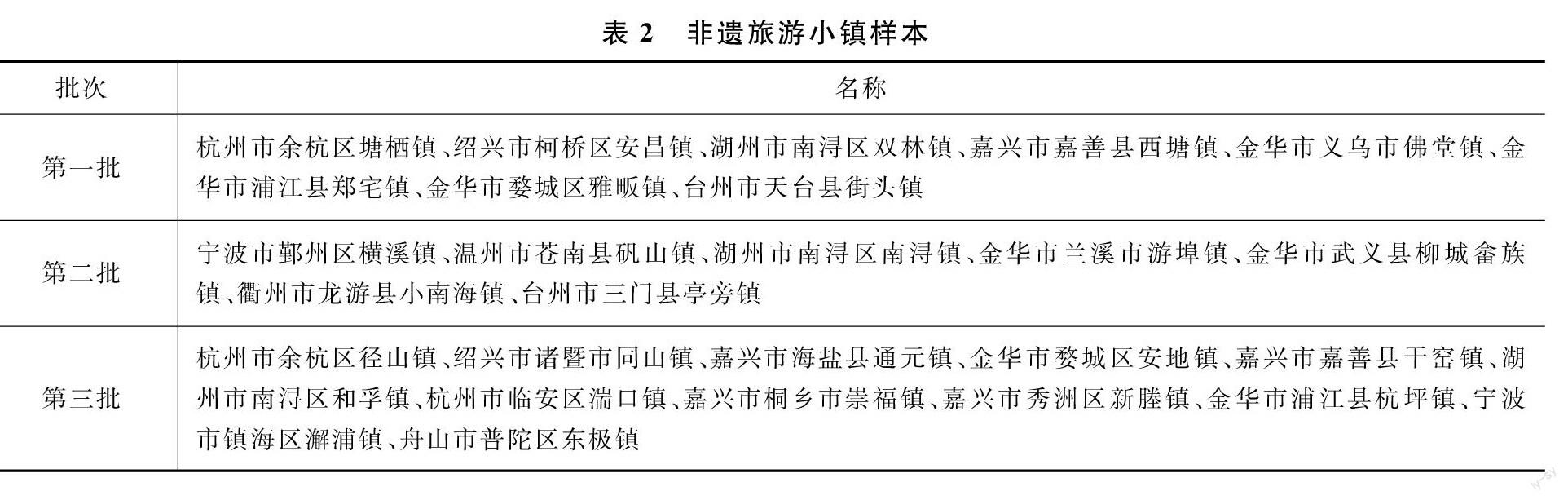

浙江省人文底蕴深厚、非遗资源丰富,形成众多特色鲜明的非遗旅游地,至今已公布5批省级非遗旅游景区名录,超过100处景区、村落、小镇上榜。本文拟借助聚类分析和单因素方差分析方法探究浙江省非遗旅游地的文化场景模式划分与特征维度规律。考虑到研究样本的可比性、规模性以及数据可获得性,本文选择3批共27处非遗旅游小镇作为研究样本,景区名录中的非遗景区、非遗村落暂不作为考察对象。

(一)研究设计

1. 研究方法与数据来源

本文采用聚类分析和单因素方差分析两种方法分析浙江省非遗旅游地的文化场景模式及其优势维度与差异性维度。聚类分析是根据数据相似性和相异性对样本进行分类的统计方法,本文运用聚类分析中的分层聚类法(欧氏平方距离和Ward法)与K均值聚类法对浙江省非遗旅游地进行发展模式划分,同时根据聚类中心点判断各类发展模式的优势维度。单因素方差分析可以呈现不同组之间的差异性,本文将其用于比较不同非遗旅游地发展模式在各个场景维度上差异的显著性,以此筛选出对于非遗旅游小镇文化场景模式划分影响较大的差异性维度。

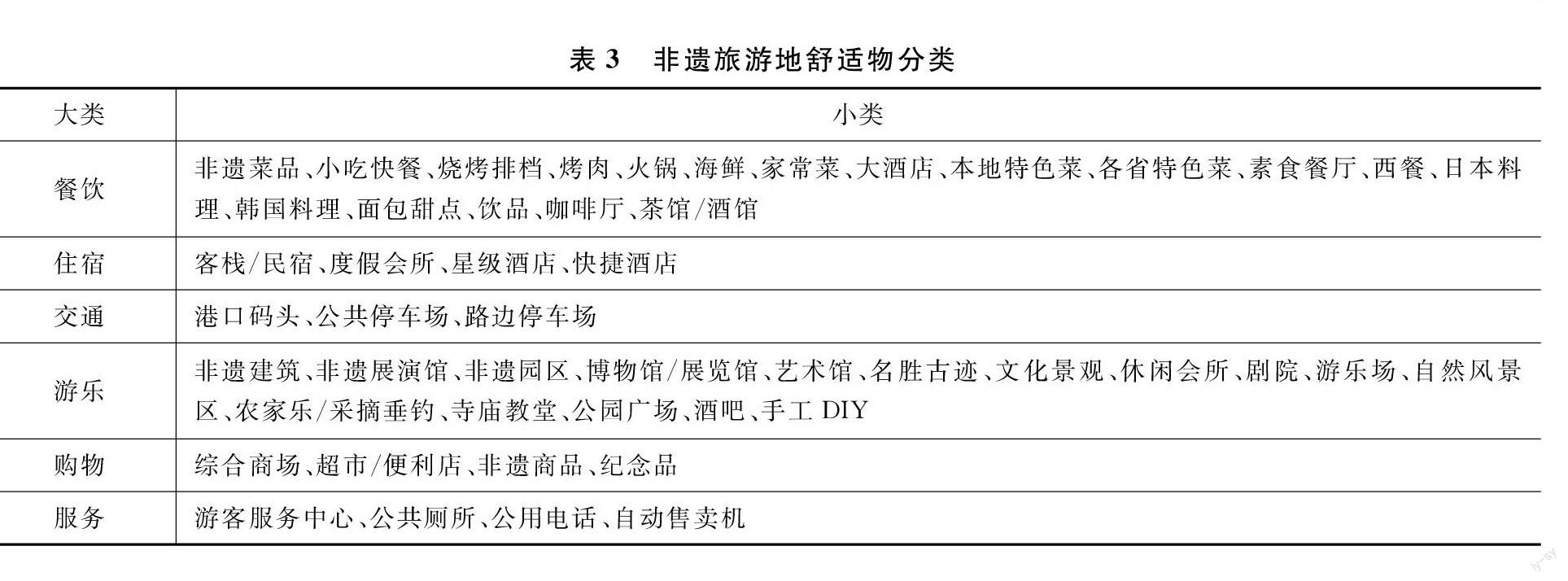

在场景理论中,作为能够提供愉悦感的商业设施,舒适物是反映场景价值取向的基础信息。由于非遗本身具有游离性,其必须依附于一般消费设施之上冯洁:《非遗旅游的文化身份》,《美术观察》,2020年第5期,第78页。,本文以食、住、行、游、购、娱六类经典旅游消费设施为基础,结合当前广受重视的旅游公共服务设施,将非遗旅游地舒适物分为餐饮、住宿、交通、游乐、服务6大类。在此基础上,利用高德地图的POI(Point of Interest)开源数据对27个浙江非遗旅游小镇(见表2)分别抓取舒适物。POI是指地理实体的点数据,如超市、公园、餐厅,常用于人文—经济地理学的资源分布、空间识别、城市规划等领域研究。一般认为,高德地图POI数据基本覆盖区域内所有的设施类型张景奇、史文宝、修春亮:《POI数据在中国城市研究中的应用》,《地理科学》,2021年第1期,第140148页。,作为数据來源具有一定的合理性和可靠性。得到原始数据之后,通过人工清洗进一步将6大类舒适物分为50小类(见表3)。最终获取舒适物数据11876条。

2. 场景变量计算

场景理论研究体系通过计算维度表现得分将舒适物数据转化为场景变量。表现得分是指某一社会空间在15个场景维度上的量化得分,1—2分表示社会空间总体上排斥该维度,3分表示中立,4—5分则代表社会空间总体上支持该维度。表现得分的提取包括两个步骤:确定舒适物权重和计算加权得分。本文采取专家打分法确定舒适物权重。首先,邀请7位业内专家对每一种舒适物在15个维度上分别进行第一轮独立赋分,进而对于权重存在争议的舒适物进行协商确认,最终通过计算平均值确定每一种舒适物的权重。得到最终评价结果后,需要按照加权平均的理念计算各非遗旅游小镇在15个场景维度上的表现得分,计算公式如下:

区域内某维度表现得分=区域内舒适物1的数量×舒适物1在该维度得分+……+舒适物n的数量×舒适物n在该维度的得分区域内所有舒适物数量

对场景维度表现得分(见表4)初步观察发现,浙江省27个非遗旅游小镇场景维度得分在2分和4分之间波动,且离散性较小,这表明当前浙江省非遗旅游小镇特色并不明显,存在一定同质化倾向。同时,根据平均值判断,在真实性维度上,浙江省非遗旅游小镇主要立足本土性和国家性特色,带给游客地域或国家文化认同感,以此实现文化体验性价值。而样本小镇在戏剧性维度上的得分说明浙江省非遗旅游小镇通过完善旅游服务设施、营造温馨友好旅游氛围以实现文化体验性价值,但对于新奇性、娱乐性和神圣性等能够进一步丰富游客体验、提升文化价值的场景维度重视程度不足。在合法性维度上,显著的平等主义特征表明非遗旅游活动体现了当地居民的诉求,但负向的保护导向得分表明传承、保护非遗的良好氛围尚未形成,阻碍了文化价值的均衡提升。根据标准差判断,浙江省非遗旅游小镇文化场景在企业性、功利主义和公共利益三个维度上的区分度较大,而结合平均值来看,浙江省非遗旅游小镇普遍体现较强的平等主义、友好性和国家性特征,普遍排斥新奇性特征。

(二)研究结果

1. 非遗旅游地的文化场景模式与优势维度

本文通过层次聚类法和K均值聚类法对27个非遗旅游小镇的发展模式进行合理划分。首先,运用层次聚类法对27个小镇进行初步聚类,以确定最佳聚类数为3。进而,运用K均值聚类法,将聚类数设置为3,得到分类结果以及三种非遗旅游地场景模式的中心点(见表5)。

分类结果显示,第一类文化场景模式包括塘栖镇、双林镇、佛堂镇、郑宅镇、雅畈镇、南浔镇、游埠镇、通元镇、干窑镇、和孚镇、崇福镇、新塍镇;第二类文化场景模式包括同山镇、安地镇和杭坪镇;第三类文化场景模式包括安昌镇、西塘镇、街头镇、横溪镇、矾山镇、柳城畲族镇、小南海镇、径山镇、湍口镇、澥浦镇、东极镇和亭旁镇。聚类中心点表明:第一类文化场景模式的优势维度是友好性、功利主义和企业性,劣势维度是神圣性和保护导向,该模式意味着非遗旅游小镇商业化氛围浓厚、知名品牌企业较多,可称为功利型场景;第二类文化场景模式的优势维度是公共利益、友好性和本地性,劣势维度是企业性、神圣性和功利主义,该模式意味着非遗旅游小镇的打造注重发挥旅游业的溢出和辐射效应以惠及全体民众和社会各部门,可称为普惠型场景;第三类文化场景模式的优势维度是友好性、本地性和平等主义,劣势维度是神圣性、保护导向和新奇性,该模式意味着非遗旅游小镇依托本土文化特色与文化资源、尊重当地民众发展诉求和创造能力以发展非遗旅游活动,可称为本地型场景。

2. 非遗旅游地文化场景模式间差异性维度

本文通过单因素方差分析进一步探索非遗旅游地文化场景模式间的差异性维度。由于Levene检验显示部分场景变量方差不齐,故对此类变量采用Welch检验,以消除方差不齐带来的影响。进而,对方差齐性不同的变量分别采用LSD和Tamhane T2方法进行事后多重比较,以确认具有显著组间差异的场景模式(见表6)。

分析发现,存在模式间显著差异的维度为企业性、神圣性、功利主义、保护导向、自我表达和公共利益,主要集中在合法性主维度下。其中,神圣性和保护导向在统计学意义上存在显著的组间差异,但在三种场景模式中得分均在3分以下,无法作为场景模式分异的指示性维度。因此,结合聚类中心点判断,企业性、功利主义、自我表达和公共利益维度是三种场景模式间的差异性维度,其中功利型和普惠型场景模式在企业性和自我表达维度存在显著差异,功利型和本地型场景模式在自我表达和公共利益维度存在显著差异,而普惠型和本地型场景模式在企业性和功利主义维度存在显著差异。

3. 浙江省非遗旅游地的文化场景模式分析

根据定量分析结果,浙江省非遗旅游小镇的文化场景模式体现为三种类型,并存在各自优势维度和类型间差异维度(见图1)。

总体来看,在当前浙江省非遗旅游小镇文化场景三种类型中,友好性特征普遍较为显著,同时,浙江省非遗旅游小镇差异化特色有所体现,但程度有待进一步强化。《浙江省旅游业发展“十三五”规划》中强调完善旅游公共服务,并具体提出“加强旅游公共服务7个方面的基础设施建设”的要求。浙江省人民政府:《浙江省旅游业发展“十三五”规划》,https://wgly.hangzhou.gov.cn/art/2018/8/6/art_1229278313_2539289.html,2018年8月6日。以此为基础,友好性成为浙江省非遗旅游小镇鲜明的价值取向,意味着游客置身非遗旅游地可以感受到温馨友好的文化氛围,从而实现非遗旅游地文化体验性价值的有效提升,成为现阶段浙江省非遗旅游开发的成果和经验所在。但仍需注意的是,三类场景模式的差异性维度集中在真实性和合法性维度上,新奇性、娱乐性、神圣性等能够带来差异化旅游体验的价值取向在非遗旅游小镇中体现不足,未来可以尝试通过加入创意和时尚元素等多元开发手段营造出各具特色且凸显时代性和体验性的文化氛围。

具体而言,在功利型场景中,非遗旅游小镇体现经营者利益诉求,拥有更多的商业设施以及知名企业品牌。商业化的经营逻辑将文化元素渗透在旅游消费设施之中,同时促进非遗等传统文化事项的创新以实现“再地方化”龚坚:《世界遗产保护的地方视角——以武夷山的城村为例》,《东南文化》,2009年第6期,第1519页。,由此满足游客体验消费需求。因此,此类非遗旅游地通过吸引游客消费,保障居民与经营者的经济效益而实现文化溢出性价值的有效提升。值得注意的是,在功利型场景中,强功利主义和弱保护主义同时存在,且弱自我表达维度是区别于其他两种模式的差异性维度,这说明当地商业化和功利主义倾向有碍于文化遗产保护氛围的形成,并在一定程度上忽视了游客的期望与诉求,无法有效支撑良性的文化氛围和可持续的发展前景,需要规范商业主体行为边界吴兴帜:《文化遗产旅游消费的边界体系构建》,《民族艺术》,2017年第4期,第5864页。,同时引入非遗传承保护的场所活动以实现文化价值全面提升。在普惠型场景中,非遗旅游小镇往往拥有更多农家乐、家常菜馆、工艺品店等旅游设施,其发展路径体现了政府部门考量,旨在实现旅游发展成果惠及社会各部门全体民众。在非遗旅游发展的诸多利益主体中,只有政府能站在公共角度,维护非遗旅游发展中的公共利益汪明林、陈向红:《遗产旅游发展与资源保护中政府的组织作为探讨》,《生态经济》,2014年第2期,第184187页。,从而促进文化价值向社会公共文化效益的溢出和转化宋振春:《发展旅游应遵从文化遗产的基本属性和功能》,《旅游学刊》,2010年第4期,第89頁。。值得注意的是,普惠型场景中的非遗旅游小镇,尽管公共利益维度得分较高,但功利主义和企业性维度得分均明显低于其他两种模式,这表明非遗旅游地发展的商业环境和运作经验可能无法支撑公共利益的最终实现,需要在未来发展中引入更多社会力量以促进文化价值的全面实现。在本地型场景中,非遗旅游小镇拥有更多本地特色菜、非遗建筑等体现本地元素的商业设施,开发过程中对非遗文化土壤及相关文化事项的保护和阐释是影响旅游开发质量和游客体验的关键要素。因此,此类非遗旅游地主要通过满足游客回溯文化身份、追寻文化归属感的情感诉求而实现文化体验性价值的提升。

四、 非遗旅游地的文化价值提升策略

本文基于场景理论构建了非遗旅游地文化场景的分析框架,并以浙江省27个非遗旅游小镇作为样本进行模式界定和规律分析,为实现非遗旅游地价值提升提供路径选择和策略制定上的参考依据。

(一)多角度挖掘文化内涵

非物质文化遗产承载着其诞生以来的时空变化轨迹,具有丰富的文化内容和深厚的文化意义,这恰恰是文化价值的主要来源。在场景理论视角下,非遗旅游地打造需要多角度挖掘、阐释非遗旅游地文化内涵,以打造丰富多元的场景价值取向来实现文化体验性价值和文化溢出性价值的全面提升。通常认为“传统的”“民族的”是非遗旅游地的代名词,应通过“博物馆式”开发以保存非遗文化的固有价值。但在大众旅游盛行的今天,非遗旅游地已呈现出打破固守原真性、传统性的发展趋势,有关主体应当通过挖掘、创生非遗文化的丰富内涵来满足游客多元化的体验需求,通过价值裂变实现文化价值的全面提升。如陶溪川文化创意园区、长沙文和友臭豆腐博物馆以其时尚、流行的文化面貌吸引大量年轻群体,创造了极大的经济价值和社会价值。实证分析结果表明,非遗旅游地价值取向差异化程度并不突出的现象依然存在,且场景模式间差异性维度主要集中在合法性主维度,表明非遗旅游地的差异化特征来自不同权力主体的利益表达,在文化溢出性价值上可以形成一定的竞争优势,但文化体验性价值上的竞争优势并不显著。已有研究表明这一现象在全国范围内同样突出。李勇、陈晓婷、刘沛林、黄格:《“认知—情感—整体”三维视角下的遗产旅游地形象感知研究——以湘江古镇群为例》,《人文地理》,2021年第5期,第167176页。因此,非遗旅游地场景营造需鼓励对非遗文化进行多角度解读,以彰显不同的价值取向,进而吸引全国乃至世界对非遗的向往和好奇,推动非遗旅游产品真正为来自不同民族、不同信仰、不同文化的人群所接受,全面提升非遗旅游地文化价值。如:可以尝试在全球化和人文精神的视角下,充分挖掘非物质文化遗产多元文化内涵以满足游客的情感诉求,以英国斯特拉特福德小镇为例,作为莎士比亚故乡,小镇以莎士比亚生平为线索,挖掘并串联起乡村风貌、英式建筑、城市历史、戏剧演出等旅游资源,游客身处其中,同时感受到厚重深沉的历史文化氛围、经典杰出的文学戏剧作品和宁静安详的乡村生活面貌。

(二)合理布局旅游消费设施

旅游消费设施作为文化舒适物,是塑造非遗旅游地文化场景的重要元素。各类旅游设施的合理配置与组合布局能够营造出有助于文化价值实现和增值的场景价值取向。因此,在旅游消费设施供给方面,首先应当以场景营造为目的,基于整体性视角进行多元消费设施的协调布局。根据本文分析结果,浙江非遗旅游小镇的三种场景模式均具有较为突出的友好性特征,但由于其他维度的得分差异而呈现出三种不同的友好性价值取向,即功利主义友好性、公共利益友好性和本地性友好性,这是由于游客服务中心等反映友好性特征的旅游设施与代表其他特征的消费设施能够有机融为一体,从而在全省范围内营造出既统一融洽又各有特色的场景价值取向,最终形成各自的文化价值特色与比较优势。而若在旅游地打造时偏重单一类型或单一取向的旅游设施,则会导致价值取向的单一化、刻板化和旅游地形象与价值内涵的同质化。其次,应当鼓励开发多样化、创新化的旅游舒适物,使传统、原生的非物质文化遗产与其他文化元素、文化景观、文化设施与周边环境整合之后表现出更为丰富多元的美学特征与价值取向,以此吸引不同类型的游客群体前往各类旅游地参观消费,实现文化体验性价值和溢出性价值的均衡实现和有效增值。如:可以通过创意设计方式,将非遗与画廊、餐厅、民宿、酒吧、便利店、广场公园有机结合李西建:《以文化创意激活非物质文化遗产资源的旅游美学效用》,《旅游学刊》,2019年第5期,第911页。,以贵州万达小镇为例,小镇规划者以丹寨非遗与民俗风情为核心,将非遗元素与娱乐、休闲、度假、养生等多元业态相融合,开发出斗艺场馆、非遗小院、民宿小馆等非遗主题旅游消费设施。

(三)精准判断游客场景偏好

游客是实现非遗旅游地文化体验性价值和溢出性价值的关键环节,没有蓬勃发展的旅游市场,文化价值的实现与提升就无从谈起。场景理论假设,人们面对所处空间环境具有“感应—决策”的行为机制,场景通过其价值取向影响人们的空间行为。基于此,国外学者卢(Lew)进一步提出,场景概念“可以用于旅游地营销和识别旅游市场”Lew A. A., “A Review of ‘Scenescapes: How Qualities of Place Shape Social Life”, Tourism Geographies, 2018, 20(3), pp. 573575.。在非遗旅游中,文化场景通过价值取向的表达吸引人群聚集、促成消费实践、唤起愉悦感,而不同年龄、性别、职业的人群对于非遗旅游地的文化设施与价值取向有不同的偏好。如有学者研究发现,在非遗旅游中,男性对旅游体验项目和传统手工技艺有更高的积极性,而女性群体对于购物设施和具有审美性、真实性的非遗项目有兴趣张希月、陈田:《基于游客视角的非物质文化遗产旅游开发影响机理研究——以传统手工艺苏绣为例》,《地理研究》,2016年第3期,第590604页。,青少年群体更向往时尚、流行元素田磊、张宗斌、孙凤芝:《乡村非物质文化遗产与旅游业融合研究》,《山东社会科学》,2021年第5期,第123128页。,中老年群体偏爱较为正式、严肃的非遗表达强大双:《南京文化遗產旅游需求研究——以明孝陵为例》,《东南大学学报》(哲学社会科学版),2014年增刊第2期,第5255页。。本文研究显示,不同的场景模式可能吸引各异的游客群体,对于功利主义型场景模式而言,青少年更易从连锁或知名品牌中产生身份消费需求与情感共鸣;对于普惠型场景模式而言,中老年群体可能倾向于消费农家乐、家常菜馆、工艺品店;对于本地型场景模式而言,女性群体可能表现出更大的偏好。因此,非遗旅游地开发者可以关注不同特征的游客对于非遗旅游地场景模式的偏好与变化趋势,满足其差异化的消费需求与情感诉求,以最大限度提升旅游地文化体验性价值,并以此激活文化溢出性价值。同时,可以以区域内重点非遗旅游地为牵引,结合市场反应,总结场景营造和布局经验进行推广,形成以场景打造为抓手,以点带面的非遗旅游地高质量发展新路径。

A Study on the Increase of Cultural Value of Intangible Cultural Heritage

Tourism Sites under the Scene Theory: Based on the Data of 27 Intangible

Cultural Heritage Tourism Towns in Zhejiang Province

CHEN Bo, YAN Shuning

National Institute of Cultural Development, Wuhan University, Wuhan 430072, China

The increase of cultural value is an important part of the high-quality development of intangible cultural heritage tourism. From the perspective of the scene theory, the creation of cultural scene in intangible cultural heritage tourism sites is an effective way to improve the cultural value. The orientation characteristics of cultural value of intangible cultural heritage tourism sites can be measured by the cultural scene framework including 3 main dimensions and 15 sub dimensions. Therefore, the development of 27 intangible cultural heritage tourism towns in Zhejiang Province can be classified into three patterns: utilitarian pattern, inclusive pattern and local pattern. Enterprise, utilitarianism, self-expression and public interest are the main difference dimensions of the three scene modes. In order to explore the advantages of differentiated development and high-quality development path of different types of intangible cultural heritage tourism sites and realize the overall improvement of cultural value, relevant subjects should pay attention to the upgrade of cultural connotation, the rational layout of consumption facilities and the accurate judgment of market preference.

scene theory; intangible cultural heritage tourism sites; cultural value