高职教育培养高阶能力的现实诉求、内涵价值与实践路径

2022-05-30李炎炎冯旭芳池春阳

李炎炎 冯旭芳 池春阳

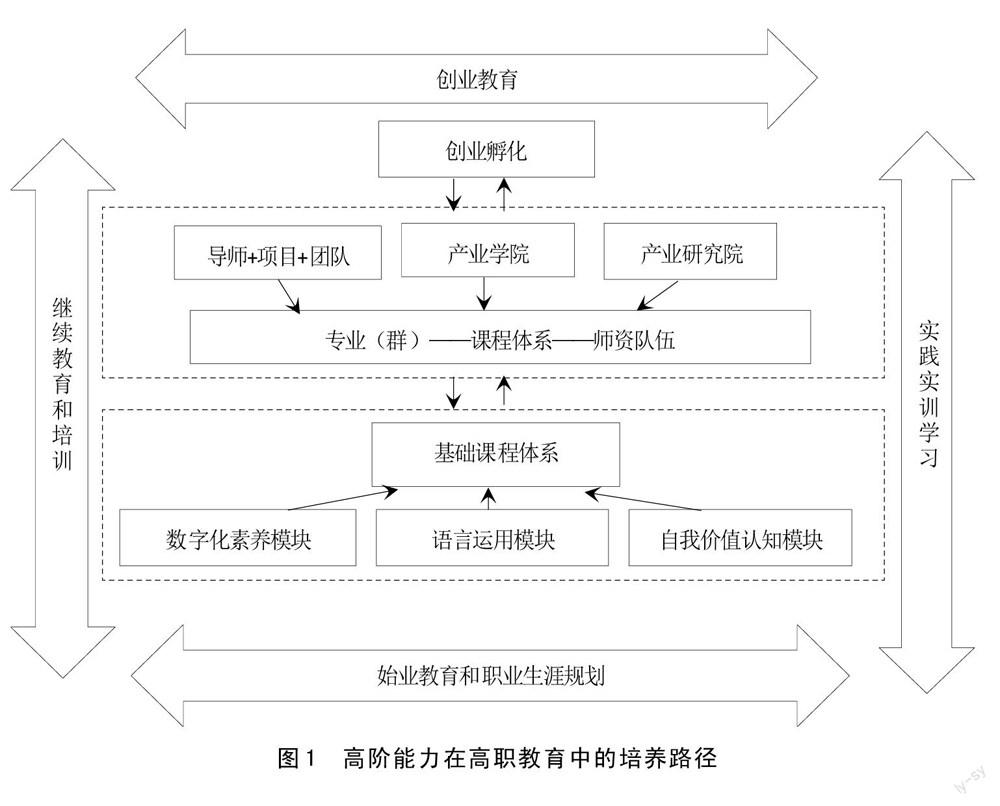

[摘要]从工业化社会到数字化社会,新技术革命和产业变革推动创新活动加速演进,赋予职业内容和发展趋向更多不确定性,发展高阶能力增强知识迁移性和获得技术创新的变革能力,将成为未来高职教育人才培养的关键体现。以通识理论、专业知识和技能为基础,以“导师+项目+团队”为支撑,以产业学院、校地合作产业研究院为依托,在始业教育和职业生涯规划中持续性引导、在实训实践实习环节中深入推进、在继续教育和培训中提升迭代、在创业教育中引领系统性变革以培养高阶能力,成为高职教育应对不确定性和实现人的全面发展的重要着力点。

[关键词]高阶能力;高职教育;人的全面发展;不确定性

[作者简介]李炎炎(1980- ),女,河北邯郸人,温州科技职业学院发展规划处副处长,研究员,浙江大学教育学在读博士。(浙江 温州 325000)冯旭芳(1983- ),女,浙江慈溪人,浙江工业职业技术学院高职教育研究所副所长,副研究员,浙江师范大学教师教育学院博士后。(浙江 绍兴 312000)池春阳(1984- ),女,浙江乐清人,温州职业技术学院学报编辑部副主任,副研究员,硕士。(浙江 温州 325035)

[基金项目]本文系2019年浙江省哲学社会科学重点课题“利益相关者视角下高校社会创业教育组织创新研究”(项目编号:20JDZD044,项目主持人:李炎炎)、2020年度浙江省哲学社会科学规划课题“产业集聚视角下长三角区域高职教育产教融合模式研究”(项目编号:21NDJC308YBM,项目主持人:池春阳)和2022年度浙江省教育科学规划项目“技能型社会构建中高职教育的行动研究”(项目编号:2022SCG208,项目主持人:池春阳)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2022)19-0027-08

“十四五”时期在我国经济社会发展进程中具有特殊的划时代意义,是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。从外部环境审视这个关键历史节点,当前世界面临百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革成为影响全球格局的重要变量,引发了经济、政治、治理格局的全面重塑;就内部发展而言,我国已经转向高质量发展阶段,发展优势和条件凸显,但是发展不平衡不充分的问题仍然突出,高素质技术技能人才对产业转型升级支撑明显不足。作为国民教育体系和人力资源开发重要组成部分的职业教育,特别是培养高素质、高层次技术技能人才的高职教育,应充分发挥“为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑”①的作用。面对不断变化的技术、不确定的工作岗位和技能要求,高职教育应主动变革知识技能结构,培养具备知识、技能迁移素质的高阶能力,增强面向新技术、新产业、新业态、新模式的适应性,高质量地服务经济社会发展和人的全面发展。

一、高职教育培养高阶能力的现实诉求

百年未有之大变局是习近平总书记对当前复杂的全球经济、政治、军事等局势变化做出的战略判断,阐明了“变局中危和机同生并存”的深刻内涵,明确了大变局“给中华民族伟大复兴带来的重大机遇”的发展思想,提出了“要善于化危为机,转危为安”的辩证方法论。构成百年未有之大变局的内涵因素具有多重性和多样性特征,其中新技术革命和产业变革在宏观层面加快全球经济一体化趋势、重塑全球治理格局,在微观层面彻底变革社会生产方式、人类生活结构、教育发展模式,成为触发从生产力到生产关系重大变革和不确定性的关键因素,也势必带来技能、职业等方面的重大变化。显然,职业教育也将面临“大变局”,必须培养与国家经济社会发展大环境、大趋势相适应的具备高阶能力的技术技能人才。

(一)高职教育培养高阶能力回应了技术更迭交替带来的不确定性

历次科技革命和产业变革都是在通用目的技术和使能技术更迭交替过程中不断发展深化的。通用目的技术能够推广至大多数行业并不断迭代升级,但却不能带来“生产力和生产关系的即时性改变”②。而以通用目的技术为载体的使能技术,以互联网的移动化、泛在化为特征,以信息处理的高速化、智能化为取向,加速推动新兴产业的涌现和传统产业的升级,实现了“创新链、产业链的代际跃升”③,加快了知识和技术的更新换代。

相较于前几次技术变革引发的产业革命,本次新技术革命主要以智能化为特征,人工智能、大数据、云计算等使能技术快速渗透于生产、生活各个领域,打造出智能制造、智慧城市、智慧医疗、电子商务、智慧社区等多个应用场景,形成了对简单脑力劳动和程序化工作的大规模替代。一方面,以劳动力、土地等传统生产要素为驱动的增长模式已转向以人力资本、技术、数据等创新要素为竞争优势的新格局,需要加大人力资本和科技创新投入,以持续增强经济创新力;另一方面,随着人工智能等在众多领域的发展,劳动力市场所需技能的性质也随之改变,非常规认知技能、社会情感交往能力、数字化技能,以及與特定专业相融合的技能越发受到重视。“当职业教育变革进程超过技术变革速度并实现技术技能与市场需求相匹配时,技术技能从业者的工资呈温和但均衡上涨趋势,社会不平等及经济差距显著缩小;当职业教育改革速度落后于技术变革时,虽然少数技术人员仍能获得较高的收入,但普通大众和多数技术技能从业人员收入相对下降,社会不稳定性加剧。”④高职教育培养高阶能力可以有效回应巨变的环境要求以及个人为适应变化而获取新技能的需求,主动变革教育模式适应新发展阶段,“发挥稳定社会、化解风险的重要作用”⑤。

(二)高职教育培养高阶能力回应了产业转型升级带来的不确定性

从引发的产业变革来看,“技术革命大多会经历导入期和展开期两个阶段,并且每个阶段会持续二三十年,每个阶段产业发展的动向和趋势也有所差异”⑥。导入期可视为通用目的技术和使能技术相互磨合的探索阶段,实现了从科学原理向基础应用的转化,但尚未形成大规模商业化和生产化的技术应用。不同创新主体进行多元化的技术路线和商业模式探索后,通用目的技术和使能技术二者开始融通并形成产业的“创造性毁灭”,技术革命引发的产业变革进入展开期,即改造传统产业、催生新兴产业。当前产业变革主要表现为传统制造业占比逐步下降,以人工智能、大数据等数字技术为突破的新产业、新业态和新模式占比持续上升,产业数字化、智能化转型加快。

随着电子信息技术与生产领域的紧密结合,职业教育应该服务更高端的生产活动,应该“成为决定经济增长的关键因素并且能够为个人的教育投资带来较大的回报”⑦。高职教育培养高阶能力可以有效回应技术变革、产业优化的升级方向、新的劳动结构以及技术创新动态性不断增强的趋势,通过构建适应新技术需求的知识、技能体系,使培养的学生能够全面适应和融入“大变革”并具备持续成长的能力,形成对技术走向的敏锐感知力,拥有革新现有技术的开拓力和强化技术扩散程度的引领力。

(三)高职教育培养高阶能力回应了新职业层出不穷带来的不确定性

数字技术在产业中的广泛应用,打破了传统三次产业分类的边界。传统农业经济、工业经济在与数字经济融合的过程中催生了多种新业态和新模式,并带来了就业形态的变化,新职业应运而生。2015—2021年,我国在修订1999年版《中华人民共和国职业分类大典》的基础上陆续颁布四批共56个新职业,这些新职业体现了鲜明的数据要素驱动社会分工进一步深化的特征。新职业的持续涌现表明,大数据、云计算等使能技术的应用可以轻易地替代各种非常规认知任务中的劳动。在数字化劳动工具的驱动下,新职业更倾向于传统产业与数字技术融合的职业迭代升级以及基于新需求的服务性职业,劳动对象更加精细化,劳动机会更为多样化,劳动内容更显服务化。这也对从业人员提出“创新能力+知识迁移、融合能力+数字知识、技能+专业知识、技能”的新要求。

当前社会对职业教育的普遍认知大多停留在工作对象和工作属性的二元划分上,即普通高等教育培养“白领阶层”、职业教育培养“蓝领阶层”。职业教育在更多时候被视为进入劳动力市场所需知识和技能的准备教育,而未考虑在数字化引发职业分化的趋势下,职业教育所提供的模仿性和单一化技能远不能满足数字化技术应用快速更迭的需要。新一代信息技术和机器自动化技术有可能淘汰传统的大批量标准化的工作岗位,定制经济将成为新的增长点。在新的技术条件下,智慧机器成为程序知识和技能的载体,技能成为“具身的技术”⑧的观念正发生变化。高职教育培养高阶能力可以有效回应持续性的知识、技能更迭需要,输出大量具有非固定结构性和既有规则性的知识迁移能力、终身学习能力、自主创新能力的高素质技术技能人才。这类人才不断涌现,将成为高职教育适应新职业的关键体现。

二、高职教育中高阶能力的内涵价值

(一)高职教育中高阶能力的内涵:现代高职教育适应性转向的基点

随着“数字劳动成为当今时代的典型劳动形式”⑨,以及为应对人的全面发展的要求,培养高阶能力逐渐成为国际职业教育界的共识。21世纪指向未来的学习框架,“无一例外地将高阶能力放置在核心位置”⑩。高阶能力是与高阶思维有着密切联系的术语,指以高阶思维能力为核心,满足人才素质要求所偏重的能力。2001年,布卢姆在教育目标分类学中首次提出“高阶思维”,认为“在记忆、理解、运用、分析、评价、创造等认知过程中,后三者通常被认为是高阶思维技能”11。随后不少学者对高阶思维能力的构成提出各自的看法。斯滕伯格提出的三元智力理论将成功智力概括为“分析、创新与实践三种形态,认为这三种智力能力属于高阶思维”12。在这里,高阶意味着关键的、首要的和平衡的。而高阶能力的概念则更为宽泛,不仅包括知识、技能、态度,还涉及应对复杂问题和突发情况的能力,具有横向性、通用性与多维性等特征。将个人的长期发展能力和可迁移性认知技能最大化,对全面和可持续性发展的潜在要求给予关注,是应对技术带来的不确定性和满足人的全面发展需要的着力点。

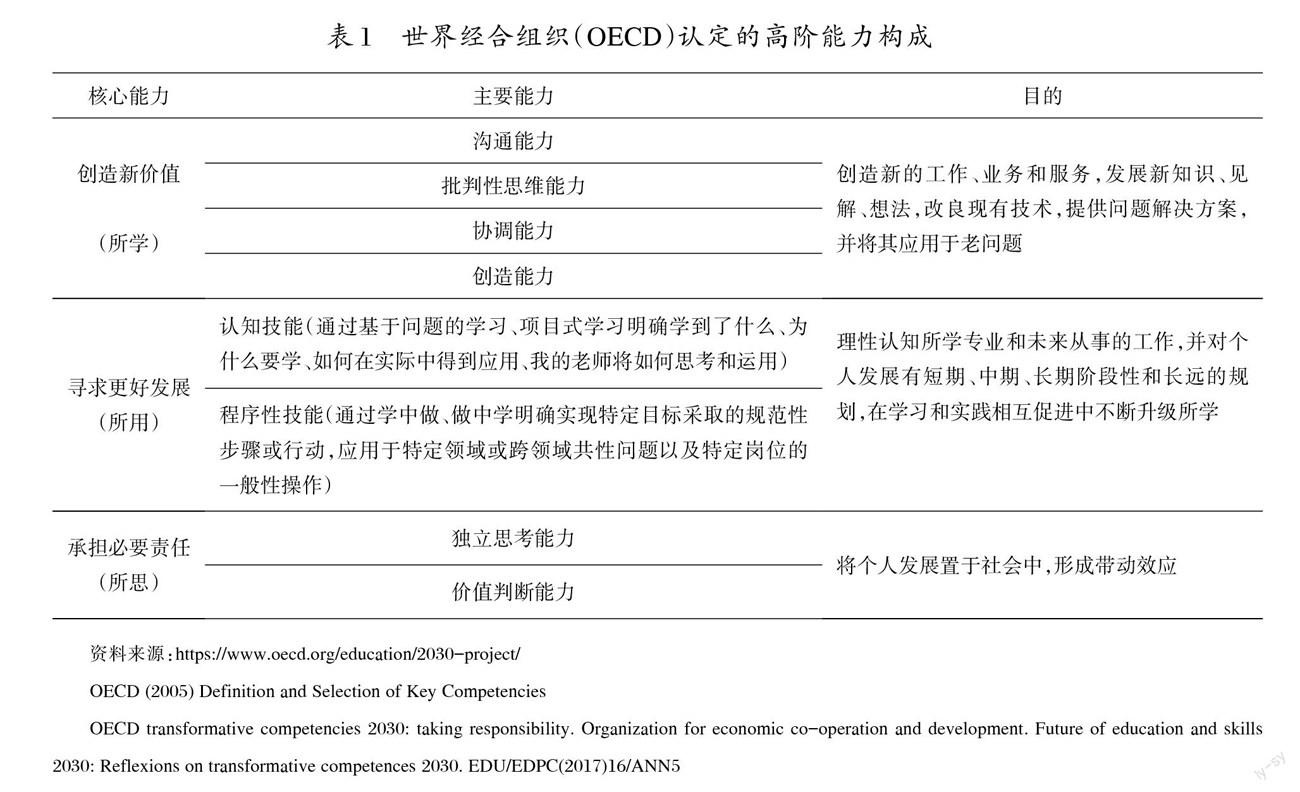

世界经合组织(OECD)将高阶能力称为变革能力,并提出这种能力“由创造新价值、寻求更好发展、承担必要责任三大核心能力和若干主要能力组成”13(具体见表1)。

当前对高职教育中高阶能力的内涵虽未完全形成共识,但多数观点均将其视为高素质技术技能人才培养过程中根据自我特点形成的应对不确定性与实现可持续发展的胜任力,是现代高职教育适应性转向的基点。这种胜任力在多个环节、多门课程、多种主体共同作用下,经历“从掌握表层的事实和观念(第一世界),再到掌握思维方法、将表层知识串联起来形成深度理解(第二世界),最后才走向建构(第三世界),创造新的有价值的概念制品(artifacts)”14,在职业岗位、劳动组织形态及生产关系发生变动时,能够迅速在发展与变革中主动应对并熟悉新技术。作为胜任力的重要体现,高职教育培养高阶能力的过程中需要注重“情绪智力在各种情境中的应用”15,通过学习、联系并在具体情境中“理解和应对自己、他人和集体的关系”16,达成个人、道德和社会目标的一致,进而承担不同阶段、不同层面的责任,实现高阶能力引领下本我、自我和超我持续性全面发展的目标。

(二)高职教育培养高阶能力的价值:社会主要矛盾转变下人的全面发展要求

解决新时代社会面临的主要矛盾,满足人们日益增长的美好生活需要,必须推動人的全面发展。在数字技术驱动生产变革的新发展阶段,除了需要实现高效率的生产体系和全要素配置以应对不确定性外,还应形成自由的发展氛围,创造更加充分的就业机会,实现以人为核心的现代化。“教育是提高人民综合素质、促进人的全面发展的重要途径。”17高职教育培养高阶能力不仅要关注岗位对技术的要求,更要关注个体在未来职场的发展空间,使“人的全面发展成为职业教育的最终诉求”18。

1.高职教育培养高阶能力将发挥实现人的充分和平衡发展的作用。传统的职业教育具有明显的实用功利性,强调学生学习实用的技能以具备快速就业能力和实现人力资源产出效益,对学习者而言是一种短识的片面发展。进入数字化时代,随着生产技术的复杂化、沟通对象的多样化和服务范围的广泛化,具备解决复杂性问题的能力和良好的沟通技巧显得日益重要,计算、读写、合作、沟通、思考以及“具有持续获得新知识和学习新技能的能力成为当下劳动力市场对从业者的基本要求19”。在高职教育中培养高阶能力可以将通用性技能与专业性技能相结合,完善学习者的知识体系,实现知识技能的协同性发展。例如,将电商直播等新业态作为数字化通用技能引入涉农专业,能够有效提升学生的数字化素养和沟通合作能力,同时有助于学生更深入地掌握专业知识,与普通电商直播从业人员形成差异化竞争,拓宽就业渠道。

2.高职教育培养高阶能力将供给更多具备创新能力的技术技能人才。职业教育起源于手工业和传统工业,通常以无法接受高层次教育的年轻人或特定人群为对象,为其提供短期内迅速掌握低水平或中等水平技能的专门化教育和培训。新知识领域的不断开拓使原有的学科体系边界愈加模糊,数字化技术在社会各领域中的广泛应用使职业教育体系开始向更高层次发展,人才培养目标也由单纯操作机器的产业工人向具有信息素养、数字化技术应用能力的知识型、技术偏向型人才转变。在高职教育中培养高阶能力将普通高等教育所强调的创新性和批判性思维与生产技术创新、流程再造所要求的技能相融合,建立以科研项目和导师为基础的人才培养模式,深度激发学习者的创新意识。

3.高职教育培养高阶能力将服务于学习者自主意识的激发。在快速发展的不确定世界中,学习者的适应能力取决于其充分的基础技能、积极的学习意愿和学习态度。在数字技术推动生产自动化的浪潮中,机器人正在承担日趋增长的日常性任务,同时人们也可以使用先进的技术辅助工作任务完成并有效提高工作效率、质量以及安全性。因此,面对以高水平、非常规认知技能为特征的增长型职业,学习者越来越多地需要新知识和新技能。在高职教育中培养高阶能力将引导学习者明确未来就业中应获取何种知识,以及为什么、在何时、在何地、如何使用这些知识20,突破传统教学模式和实践模式的限制,通过与专业紧密融合的创业竞赛及项目孵化激发创新创业意识、提升创新创业能力,增强学习者的自主意识和行动力。

三、高职教育培养高阶能力的实践路径

在高职教育中培养高阶能力可以让学生应对迅速变化的职业结构、职业内容以及新职业形式,培养从业者的“软能力”“心智能力”“生活技能”,“通用性越强,能力阶别就越高”21,进而影响从业者职业生涯能够达到的高度和可持续发展的前景。同时,还可以让学生“学会独立思考和发展自由意志,能根据自身和社会利益做出决策”22,具备开发自身潜能和明确未来发展方向的能力,拥有想象力、批判意识、不断更新的知识和技能,以便在日趋复杂、变化迅速和不确定的世界中找准个人轨道,并“通过形成与组织一致的价值观和责任感实现群体的可持续发展”23。

培养高阶能力的过程本质上是实现学生协调发展的过程,即在符合职业教育规律和人自身成长规律的基础上,通过科学的教学和实践过程,纠正以往重技能轻理论、重流程轻反思、重个人轻合作的不均衡、不充分的职业教育发展方式,真正服务于人的全面发展。因此,基于教育类型的差异化,高职教育在培养高阶能力的实践过程中应构建闭环体系(具体见下页图1),打破普通高等教育的學科逻辑和知识层进式的培养体系,精准地对知识进行过滤,依托具体的新型应用场景,以跨专业、跨职业的通用性和普适性的通识理论和专业知识为基础,以职业能力发展为导向,通过多样化的教学、实践形式,让学生体验“社会角色”,有针对性地提升自我认知,在实际问题中探索如何综合运用所学知识和技能进行岗位和创业实践,“学会求知、学会做事、学会共处和学会做人”24,既培养具备专业能力、方法能力和社会能力的高素质人才以满足人的生存需要,又“为人的可持续性全面发展打下坚实基础”25。

(一)数字素养和技能融入课程体系:扎实推进高阶能力培养基底路径

与普通高等教育学科体系化、知识递进的教学体系相比,高职教育既具备理论知识体系的深入性,又注重岗位(群)所需理论知识的相关性和精准性。在基础课程体系模块中,应以够用为原则,在通识性知识体系中选择与专业、新职业、新业态等相关的知识和技能作为培养高阶能力的基础,形成数字化素养模块、自我价值认知模块、语言运用模块等,重点培养学生的知识迁移能力。

1.数字化素养模块。该模块旨在培养基础数字素养和相关数字工具应用技能,是培养高职学生面向未来职业发展的通用型技能与专用型技能的有效融合。在具体的培养过程中,应立足传统产业升级与数字产业发展,将信息化技术融入人才培养全过程,重新设计培养方案,构建与数据学科深度融合的基础课程教学体系,将大数据、人工智能等现代技术融入教学的全流程,如在公共基础课中增加“大数据技术”“人工智能概论”“数字营销”等课程,将数字技术发展、数字科学知识和数字技能纳入基础课程内容中。

2.自我价值认知模块。该模块旨在培养面对不确定的职业环境所表现出的积极态度,以及对职业发展前景和个人持续发展方向的自我认知能力,是实现一个人社会价值最大化的重要体现。通过构建以“知数字”为重点的通识课程、以“懂技术”为重点的专业基础课程与专业核心课程、以“会创业”为重点的岗位拓展课程的课程体系,有效推进自我价值认知模块的开展,切实提高学生的自我认知技能,以适应未来社会的发展。

3.语言运用模块。该模块旨在培养语言素养和相应的沟通能力,这是培养高阶能力最为基础与关键的通识性能力。在不同的专业化语境和职业环境中掌握相应的语言运用能力和沟通能力,能够形成自我与他人、环境更好的交互。除了应用文写作、商务谈判等传统通用型课程外,该模块也包括根据当前数字化情境下的沟通,需要开设数据、图像、视频、音频类社交媒体文案写作等课程。

(二)人才培养紧密对接产业需求:持续构建高阶能力培养多维路径

在高职教育中培养高阶能力应该依托专业(群)、课程体系、师资队伍,重点培养学生的创新力,以应对技术变革和产业升级的创新要求。

一方面,高职院校在培养高阶能力的过程中可以通过建立学生导师制,以产业需求为导向,通过“导师+项目+团队”的形式对某一领域的研究或者某项技术进行改造而创造新的价值,在研究与学习过程中引导学生树立阶段目标、学会与他人合作、针对研究进程不断提出和回答新问题,形成批判性思维并激发创造力,通过持续性的实验以寻求最优问题解决方案,让学生在参与导师科研项目的过程中形成对通用性原理的认知,并能够在导师的指导下形成“师研生随、师导生创、师生共创”的创新机制,从而激发学生的创业灵感、提升学生的创业能力,同时也潜移默化地将导师的科研资源转化为教学资源,构建“导师+教师”的高职特色“双师”模式。

另一方面,高职院校在培养高阶能力的过程中可以与行业的头部企业共建产业学院、与地方政府共建实体性的产业研究院,将认知技能与程序性技能有机结合,将产业创新发展需求作为高阶能力培养的逻辑起点,使既有专业(群)与区域产业对接更加紧密,在课程设置、师资培养上形成动态更新的机制,实现“专业(群)建在产业上”的适恰,驱动学生在产业学院或产业研究院这样的实践场景中更加明确职业目标,有效适应职业环境,将通识理论、专业知识和技能等与具体应用场景相结合,过滤出高频专业技能,并尝试通过数字素养模块中的数字知识和技能等解决复杂问题,实现与社会需求有效衔接的经验获得性学习并创造行业价值,在潜移默化中筑牢学生与教师、同学、企业之间的关系,使之提升学习获得感和实践成就感,真正满足学生学习进步和社会生存等多重需要。

(三)多元化教育形式促进全面发展:强力打造高阶能力培养上升路径

高职教育培养高阶能力需要持续不断的多样化教育形式支撑。在不同学习阶段和学习内容中,均应对高阶能力培养有所体现和侧重。

1.始业教育和职业生涯规划。始业教育和职业生涯规划具备启蒙和调节功能,在通识理论培养中可以引导学生形成明确的先验效应,对所学、所思、所用进行轮廓式勾画,并在不断的职业生涯规划中进行校准,明确自我发展需要,而非囿于某种“正确”答案。通过始业教育与职业生涯规划,引导学生树立社会责任感、掌握自主学习能力和增强职业意识。

2.阶段性的实践实训实习。实践实训实习能够帮助学生独立地优化新知识、新技术,并在认识实习、顶岗实习、专业实习中将其应用于真实的岗位情境,如通过社区服务性实践、暑期主题性实践等开拓性活动增强适应性、提升创造力、激发好奇心,培养更具开放性并在持续成长中承担必要责任的能力。

3.继续教育和培训。遵循技能型社会构建和终身学习发展要求,可以通过继续教育培训、新型现代学徒制等多种形式,将技能培训融入高职院校的校本职业教育中,促进职业技能的持续更新、教育教学资源的不断完善,提升高职院校所在区域的整体人力资本素质。尤其自高职扩招以来,社会劳动力被重新吸纳进校本职业教育中,更应基于此前既有的技能基础进行升级,提升其现有技术技能能级,推动高阶能力培养的广域性覆盖,实现更高质量的就业,最终形成双向促进。

4.创业教育。创业教育更注重企业家精神和创新能力的培养,是引导学生将所思转化为所用的变革能力,为高阶能力养成提供现实转化的场域。高职院校可以在大学科技园、孵化器、产业学院或校地产业研究院内,以竞赛模拟或真实市场化项目的形式,建立“训研创”一体的实践实训平台,深度融入数字化、智能化等元素,并通过在平台内建立项目孵化工作坊,将学生实践案例、技能应用具体情景化,融入活页式、工作手册式等新形态教材中,使得“在这门课上学到了什么和为什么学,在现实生活中能用这些知识干什么”和“该领域的专业人员如何思考”系统于同一时间和空间段。通过创业教育将创造新价值、进行有效风险评估以寻求更好发展、承担必要责任的高阶能力体现于教育实施和项目执行中。

[注释]

①新华社.习近平对职业教育工作作出重要指示[EB/OL].(2021-04-13)[2022-03-17].http://www.xinhuanet.com/2021-04/13/c_1127324347.htm.

②Jovanovic B,Roussau P L.General purpose technologies[C]//Aghion P,Durlanf S N.Handbook of Economic Growth.Amsterdam:North-Holland,2005:1182-1224.

③王一鳴.百年大变局、高质量发展与构建新发展格局[J].管理世界,2020(12):2.

④Goldin C,Katz L F.The race between education and technology[M].Cambridge:Harvrd University Press,2008:226.

⑤张宏志.新常态下加快发展现代职业教育的社会价值[J].教育与职业,2015(9):12.

⑥(英)卡萝塔·佩蕾丝.技术革命与金融资本:泡沫与黄金时代的动力学[M].田方萌,胡叶青,刘然,等,译.北京:中国人民大学出版社,2007:44.

⑦Ravitch D.Left Back:A century of failed school reform[M].New York:Simon & Schuster,2000:234-235.

⑧姜大源.技术与技能辨[J].高等工程技术教育,2016(4):74.

⑨赵林林.数字化时代的劳动与正义[J].北京师范大学学报:社会科学版,2020(1):122.

⑩14彭正梅,伍绍杨,邓莉.如何培养高阶能力——哈蒂“可见的学习”的视角[J].教育研究,2019(5):77,80.

11Geertsen R H.Rethinking thinking about higher-Level thinking[J].Teaching Sociology,2003(1):1-2.

12(美)R.J.斯腾伯格.成功智力[M].吴国宏,钱文,译.上海:华东师范大学出版社,1999:11.

13Bast G, Carayannis E G, Campbell D F J.The future of education and the labor[M].Berlin:Springer,2019:23-34.

15CASEL.Safe and sound:an educational leader's guide to evidence-based social and emotional learning(SEL)programs[EB/OL].(2003-03-01)[2022-03-17].https://eric.ed.gov/?id=ED5053

73.

16杜媛,毛亚庆,杨传利.社会情感学习对学生欺凌行为的预防机制研究:社会情感能力的中介作用[J].教育科学研究,2018(12):39.

17习近平.做党和人民满意的好老师——同北京师范大学师生代表座谈时的讲话[EB/OL].(2014-09-10)[2022-03-17].htm.http://www.gov.cn/xinwen/2014-09/10/content_2747765.htm.

18秦程现.布劳微观社会理论视角下师徒关系互动的质性研究[J].职业技术教育,2021(4):7.

19Kézdi G.Not Only Transition:The Reasons for Declining return to Vocational Education[M].Prague:CERGE-EI,2006.

2024联合国教科文组织.反思教育:向“全球共同体利益”的理念转变?[M].联合国教科文组织总部中文科,译.北京:教育科学出版社,2015:9,760.

21崔发周,张晶晶.高阶能力导向的职教活动课程开发[J].职业技术教育,2021(4):20.

22(英)安东尼·塞尔登,奥拉迪梅吉·阿比多耶.第四次教育革命:人工智能如何改变教育[M].吕晓志,译.北京:机械工业出版社,2019:38.

23(德)安德烈亚斯·施莱歇尔.超越PISA:如何建构21世纪学校体系[M].徐瑾劼,译.上海:上海教育出版社,2018:73-74.

25姜大源.职业教育学研究新论[M].北京:教育科学出版社,2007:10.