文化生态理念下的城市小户型住宅设计研究

2022-05-30郑祺金宇轩

郑祺 金宇轩

关键词:文化生态 小户型 住宅设计 传统文化 地域文化

中图分类号:J59 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2022)07-0052-04

引言

1955年,朱利安·海内斯·斯图尔德在《文化变迁理论:多线性变革的方法》一文中阐述了文化生态学的基本概念,标志着文化生态学的正式诞生[1]。文化生态主要阐述的是人类以及人类文化在发展的过程中与环境不断适应的过程,包括文化外部和内部两个方面,简而言之,文化在适应周围社会环境发展的同时也要注重自身内部各个要素之间的协调和发展。近年来,以刘滨谊、王绍增、王向荣为代表的学者提出从中国传统哲学理念中汲取营养的思路,注重传统地域文化的保护和传承,探讨城市中小户型住宅未来的发展方向,在很大程度上与文化生态学的理论要旨相契合。[2] 吴良镛先生也曾说“我们在全球化进程中,学习吸取先进的科学技术,创造全球优秀文化的同时,对本土文化更要有一种文化自觉的意识,文化自尊的态度,文化自强的精神。”[3]

一、背景分析及研究概述

城市中的小户型住宅一直是人们的“刚需户型”,昂贵的房价,让室内设计变得更为重要,当前城市中的小户型住宅设计所面临的不仅是要解决好人们舒适度问题,更多的是满足人们日常生活中对文化的需求。小户型住宅设计需要打破被物化包裹的世界,让生活更舒适。文章通过对浙江省慈溪市某小区的小户型住宅进行调查研究,基于文化生态理论对案例进行了改造和提升,从设计理念、设计手法以及材料选取等方面进行提取重构,以达到满足空间活动主体对于地域文化的追求,在精神文化方面带来满足感。同时,通过案例改造,对提升城市中小户型的居住舒适性、生态性和文化性等问题进行了研究和分析,并阐述了如何将具有地域性和文化性的元素融入其中,希望在实现作品自身艺术价值的同时,能够为产生更为广泛的社会效应提供新的启示。

二、文化生态理念下小户型住宅的设计理念

(一)适宜性原则——“因地制宜,附有归属”

西汉文学家刘向(前77年-前6年)曾经讲过,“非其地而树之,不生也”,很好地诠释了因地制宜的重要性,文化生态视野下小户型住宅设计的首要问题是找到具有区域代表性的元素为落脚点,因地制宜,将元素融入到小户型住宅设计当中,让住宅主体再次感受到文化感和归属感,使得区域的文化得以传承和发扬,重拾文化自信和文化自觉。区域代表性元素涉及到广泛的自然环境和社会环境,由于环境的不同,所以提取的元素也特性各异,在小户型住宅设计与文化生态所融合,必须结合不同区域的具体情况进行方案设计,例如北方具有代表性的建筑文化元素有四合院、窑洞等;南方具有代表性的建筑文化有杏花村雨,小桥流水人家等。从王大闳自宅中,我们就可以看到关于苏州的文化印记。[4]南北的地域特色不仅体现在住宅的建筑外观上,还体现在室内设计中,由于地域气候环境不同,考虑到采光和保温因素,北方室内开窗较小,南方室内开窗较大。在设计时也应考虑到自然生态环境、社会文化环境、历史文化环境等,用外观形状和色彩搭配等手段唤醒使用者的记忆和情怀,每个区域都有不同的文化和环境,所以首要遵循的原则便是适应性的原则。

(二)原真性原则——“追本溯源,延承文化”

文化生态应尽早与住宅设计相融合,传承和发扬区域生态文化和生态价值。[5]目前来讲,有些地区的小户型住宅只是简单的模仿和套用现有的户型和设计风格,缺乏自身特色和创新,导致不同区域的小户型住宅设计失去了原真性和独特性。在小户型住宅设計中,要立足原有的文化生态环境,分析和寻找代表区域原始文化的元素,并结合到设计中,提取历史文化当中的特色元素,依势依情地进行设计,延承区域的文化和特色,正如我国古代道家所提出的“无为而治”“天人合一”等理念。小户型住宅设计也要讲究保持装饰元素和文化元素的原真性,既要体现出住宅的特色元素,又能体现出小户型住宅中所留存的文化基因,将地域的自身特色体现出来,同时也将小户型住宅的舒适性和文化性展示出来。设计出既有传统记忆的映射,又有生态文化的内容。王大闳建国南路的自宅设计,就在文化生态继承上往前跨了一大步。他本人也在一篇访谈中说过,“中国建筑的特色,神秘感很重要,中国建筑与庭园的设计,往往善于使用‘内造墙、‘外造墙,让你一眼看不透,一进再一进”。[6]

(三)整体性原则——“整体结合,融入区域”

小户型住宅的文化生态设计的整体性原则体现在住宅设计与整体环境之间的融合上。小户型住宅的文化生态设计是文化环境与小户型住宅的内外部之间各要素之间的整体结合,反映着一个区域社会发展所带来的艺术审美和文化氛围,是社会发展与文化环境结合的产物,融合着功能实用性和审美艺术性,是环境与美学的交叉体。从文化生态的设计构思、结构工艺、材料设备等方面入手,都与具体的文化环境和氛围有着密切的关系,不管是小户型住宅的空间营造还是软装搭配等方面,在整个设计过程中,都要考虑到整体性,例如密斯凡德罗的住宅设计,虽然密斯所设计的住宅风格争议较大,但无可厚非的是他的作品非常具有整体性,会弱化住宅本身的特色,让住宅与周围的空间和环境很好地融合在一起。所以说小户型住宅的文化生态理念不仅是艺术的欣赏和生活的舒适,更重要的是,从设计方案的开始,就对艺术审美与文化环境有整体性认识,让区域的特色元素融入到其中并且源远流长。

三、设计案例

(一)主体分析

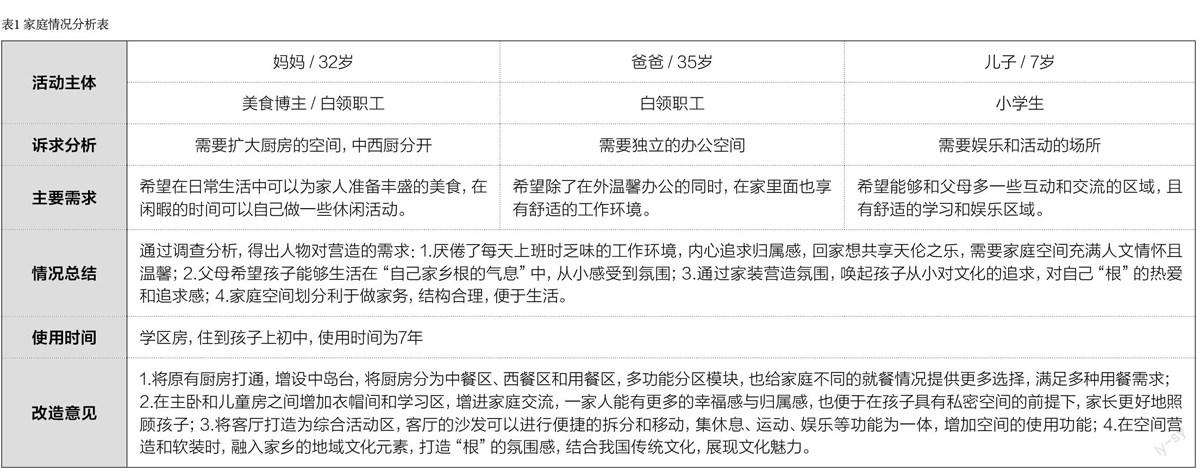

伴随文化生态理念不断深入人心,城市住宅设计不仅要满足居住的舒适度,更要考虑如何满足人们的精神文化需求。作者选取浙江省慈溪市某小区的小户型住宅为改造对象,户型设计主要面向两口之家或三口之家,考虑到使用主体需求,卧室和客厅较大,空间内部墙体切割较直,入口玄关处较为明亮。项目针对一家三口为主体,本项目将小户型住宅重新规划和设计,通过对住宅主人一家的访问和调查,总结了家庭的诉求,详情见家庭情况分析表,如表1。

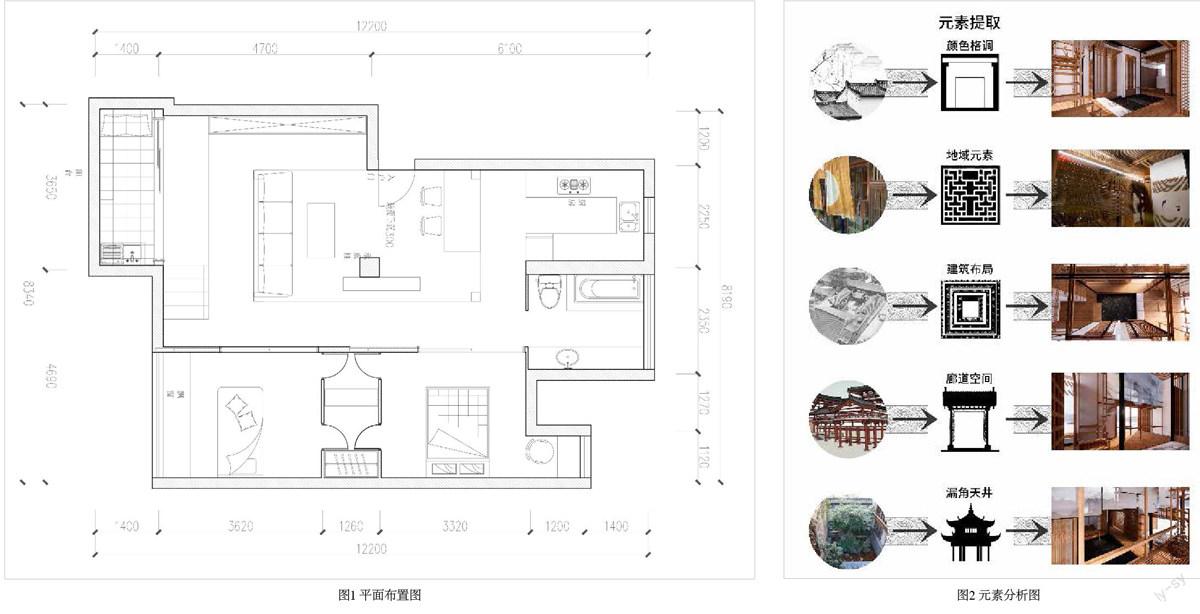

参考联合国提出的面积建议来确定不同功能面积,以父母卧室20%,起居空间40%,儿童房17% ,为主进行分配。确定面积后,依据“文化生态”设计理念选用洄游动线,具体空间布置如图1。

(二)设计元素的提取

本案例的业主是土生土长的慈溪市方家河头古村人,在设计元素的提取上,为了能真切地结合地域特色,作者走访了方家河头古村,了解古村的历史,与当地居民进行访谈,结合与业主的交流,明确了诉求后,结合沉浸式体验文化环境氛围,提取了许多地域文化元素。在此基础上,结合中国古代传统文化元素,概括和提炼,从传统砖石景墙、砖石叠砌、坡屋顶等丰富多样的造型、破碎而又完整的肌理质感、青白相交的色彩中,汲取了无限灵感,使传统文化与住宅设计设计之间摩擦出火花。本次设计方案中,主要提炼的地域元素如下,如图2:

1.江南水乡的格调

提及浙江的古村,大多数人都会想到江南水乡,杏花村雨,白墙灰瓦,油纸伞雨巷,以白黑素色调为主。本设计以白色为主调,高级灰作为点缀,再加入一点中国红,在视觉体验上,将带有浓烈水乡文化元素的建筑色彩融入了小户型住宅设计当中,整体的风格为简约风,不过度装饰某一个区域,以此将深厚的文化底蕴置入屋内。房间灯光的选取都是暖色柔光,给人以静谧安详之感,突出家的温馨。房间内精心设计的摆件在光的照射下,影子映射在洁白的墙体上,如同水墨画一般,让人仿佛身处江南水乡之中。将环境元素置入设计当中,令业主身临其境,营造文化生态的氛围。

2.地域元素的意蕴

本次设计的门窗,提取了深受文人墨客喜爱的浙江古建筑中竹帘帷幕与门窗元素。现如今,住宅设计中的门窗材料主要以铝合金和实木贴皮為主,江浙古建筑中的门窗以木棱条为主,木棱条有着自然的纹理,弹性好,看上去古朴雅致。传统建筑当中的窗户多为平开或固定形式的矩形窗户,材质多选取为木质框,而现代窗户构造的样式多种多样,材料也多选取为金属框。传统建筑中的窗户有着密集的木格栅装饰着窗户,既可以作为窗花对窗进行装饰,也可以减少室内光照的强度,降低眩光。本次设计提取了古建筑门窗的木棱条元素进行重组和改造,抿弃冰冷的金属,装饰在客厅中,通过雅致的外表来表示南方门窗地域元素,唤起儿时一抬头就能看到木质结构顶的记忆,营造出记忆中,扎根的场景与氛围,唤起文化自觉和文化自信。

3.建筑布局的形式

道家哲学讲究“天人合一”,传统浙江民居的布局源于道家的理念。这里的“天”是指自然环境,如地理、气候等,“夫宅者,乃是阴阳之枢纽,人伦之轨模,非博物明贤者未能悟斯道也”。[7]民居与人接触最为持久和密切,强调“天、地、人”各个要素之间的整合。这种造物思想对浙江方家河头古村的民居建造也产生了深远的影响,该村落民居的建造呈现一种“盆地式”的形状,屋顶以“凹”状最大限度地面向天空,一阴一阳,彼此拥抱,浑然一体,而人作为建筑使用者融于天地之中。本次设计方案的布局提取于方家河头古村的建筑布局元素,由于住宅布局与建筑布局存在一定的区别,所以将建筑的布局进行了重构,采用洄游动线,在入户门口设置起居室。2.8×0.8m的长沙发与1.8×0.8的餐桌尺寸外,留下5.7㎡的行动空间。由此,家具设置确定14.5㎡的下陷起居室。将建筑空间中的四合院形式,加以改造和升华,把这种模式运用到了客厅的设计中去,使空间的设计更为灵活,场地的限制变小,以凹字形为主要布局形式,以客厅为核心,卧室、厨房等其他功能空间围绕核心进行布置,在起居室周围设置一圈回廊,通过高度差与材质进行区分,在下陷空间外部回廊,围绕一圈宽度1m,满足单人通行的回廊。此回廊行动空间,在满足会有动线同时,对起居室与房间之间做出了新的层次,突出现代与历史文化的融合,也在潜意识里,增加了“凹式”动线。这样的设计方式,可以让业主移步换景,在室内也能循环地走动观看,拥有“室内小庭院”的观感体验。

4.廊道空间的脉络

檐廊,在江浙古建筑中随处可见,廊道空间是民居屋檐下的灰空间,是庭院向房间的过渡。这种空间层次的给人的空间感受,要比从室内空间跨门而出即是室外空间,更柔和、自然,同时在心理上也有一个过渡效果。[8]檐廊宛如空间的脉络,是建筑物底层的水平交通空间,不仅丰富建筑的立面造型,增加隔断,也改善着室内环境的热工性能。夏季,太阳直射北半球,太阳高度角较大,此时,檐廊可以起到降温的作用,通过遮挡进入室内的阳光,使得内部环境更加清凉宜人;冬季,太阳直射南半球,太阳高度角较小,此时,檐廊不会阻碍阳光进入室内,室内从而会变得更加温暖。在本设计中,也对檐廊这一元素进行了提取,将它改进以后运用到客厅当中进行装饰,一方面廊架可以作为置物架,增加空间的实用性,另一方面,廊架作为一种景观元素融入到室内住宅中,丰富了空间的形态,增加了空间的趣味性。阳台已经固定(朝东),由此确定上风向。中国传统室内的光从来是不足的,通过栅格化的墙与落地开窗,将摄入的光进行最大漫反射,以期满足既不过曝,亦不显晦的目的。与文化生态理念下德性空间进行理念上的表达。

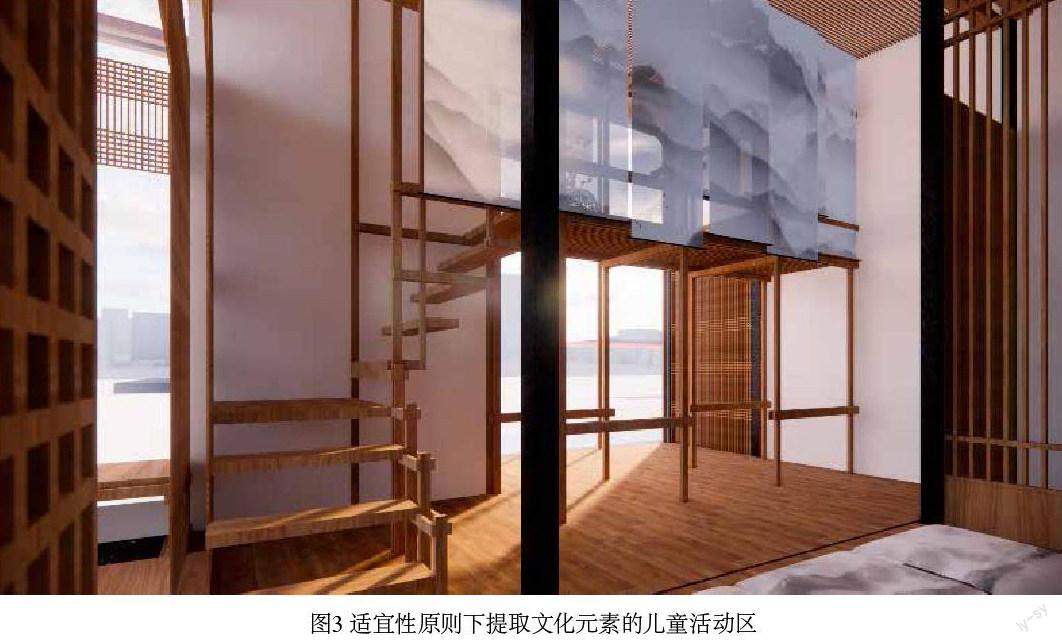

5.小桥流水的韵味

儿童活动空间灵感提取于浙江小桥流水的韵味,村内河流落差小,但竖向空间造型丰富,层次感强,本次设计方案将其小桥流水的层次感进行了提取和改造,给儿童营造了攀爬的活动空间,通过廊架、楼梯、平台等多种介质,便可以攀爬到廊架顶端。儿童需要一个攀爬活动的空间,在起居室与阳台间中间,设置一层过渡空间(5.1m×1m),作为儿童娱乐区。攀爬上去便来到了廊道的二层,顶端的视角即是小桥流水的起点,他们在功能与景观上合二为一了,同时具有中式文化的意蕴,既能增加孩童对地域文化的认知,又能活动身体。避免过多行为动线打扰儿童娱乐,通过攀爬架下走廊空间设计,营造“开朗—压抑—开朗”的空间层次氛围。

(三)案例与文化生态理念的融合

1.传承策略上注重适宜性

在小户型住宅设计表达的运用中注重适宜性。元素提取的过程中,应该注重小户型住宅文化的生态性定位与选择,即不同的区域环境需要该小户型住宅的设计风格有怎样的定位?表达什么样的文化?另一点是要注重小户型住宅与文化生态结合的表达与处理。例如我们当今城市中的小户型住宅设计很多都有着过度装饰的问题存在,部分软装搭配的选取与空间不融合。在处理西方带来的新儿童活动区的概念时,我们不赞成对形式直接生搬硬套,儿童活动区域也绝非摆放几个沙发软垫即可,它是在室内自然生长的文化氛围空间。本次方案的儿童区我们以榫卯结构与慈溪古镇中的凉亭结构进行重组,与空间进行统一的处理,不会造成突兀的视觉效果。矗立的榫卯架构用于儿童活动攀爬的同时,也是猫咪栖息的猫爬架,如图3。原木色的结构与地板相互映衬,而旁边微蓝的玻璃又使得材质产生明暗上的变化,借此形成了似疏似密的视觉效果。以60mm的柱顶分割天花,在客厅与阳台之间划分出一个功能区。目光从阳台与攀爬架的衔接处上下回游,则是清光湛影、木纹与半点玄黑大理石拼贴而成的背景。从首至尾,皆具有文化生态之氛围。通过四组隔墙,随时间变化衍生空间功能的理念。寻找传统文化形式的表达,采取了传统栅格形式,将原来密不透风的墙空心化,由这种弱分隔衍生与被衍生空间功能。

2.表现手法上保持原真性

在小户型住宅设计的过程中,提取元素时应保持原真性。基于文化生态理念,所建构的小户型住宅文化生态要素,是对小户型住宅的系统化分析与认知。所以,在小户型住宅设计之前,我们要考虑到文化生态各个方面的元素与小户型住宅相融合的情况,进而,建立起文化生态理念下对小户型住宅的设计分析与认知方法。本次方案设计在前期的构思阶段就与使用者进行了多次的交流与讨论,对浙江一带的文化生态也进行了总结和提取,并将部分元素应用到其中,比如在此次设计实践中,因对于生态文化的室内设计而言,木质栅格有重要的形式表达。用栅格元素将传统墙的形式重新解构,改善了墙体隐私性和稳定性,提升了空间趣味性。用栅格、竹帘门与灯带将墙从单纯均一的形式中划分出来,如图4。阳光透过栅格进入竹帘门,紧接着反射入另一层栅格,进入室内。内与外两个空间看似被分离,其实形成了一个整体。传统建筑的营造观念得到了绝妙体现。还有那些保持浅木色的材料,既是传统文化的标志性元素,同时也营造了住宅温馨的氛围。

3.思维认知上把握整体性

在小户型住宅构建的运用中应从文化生态理念出发,把握整体性。“小户型住宅文化环境”构成的“地域文化生態整体环境”,小户型住宅的与文化生态系统的表达规律主要体现在三点:小户型住宅所构成的城市所占空间逐步扩展,内部空间的发展更新逐步趋于完善;小户型住宅的功能及类型走向精细化及多样化;小户型住宅所表现出的文化更为富有现代性,具有时代演化特征。中国传统布局是整体性的,基于上述小户型住宅文化的生态系统观念。比如在此次住宅设计实践中我们取意于四合院与檐廊形式,将客厅设计成一个下陷空间,如图5。解决功能与动线重复问题,则将客厅空间功能与动线区分开。将功能与动线分别集中。在功能上,中央下沉的是多功能空间,集合会客观影功能,家以地面颜色与纹样区分。在动线上,围绕中央下沉的是木质回廊,作为回形动线载体,以材质区分。一家三口有了更多的视线交叉空间,增强了家人之间的互动性。更多的功能使用空间,避免了人流东西的干扰。考虑到孩子年龄与传统形式、功能的需求问题,在客厅设计攀爬架参考传统漏角天井的形式,通过榫卯结构架建,满足功能。同时,两卧室间做开四门的学习空间与衣帽间。既可以形成新的洄游动线(客厅—卧室—衣帽间),并形成了传统四合院空间的一进又一进的空间布局。

结语

本案主要以文化生态视角出发,探讨了城市中小户型住宅设计的方法理念,并融入了实际的设计案例进行阐述,将慈溪市方家头古村的文化元素融入到城市小户型住宅设计当中,通过空间的改造和布局等方式展示出来,一方面能够满足人们对精神文化的需求,另一方面也让地域文化得到继承和弘扬,在城市小户型住宅设计与文化生态理念融合的时候要注重和谐自然的表达的手法,同时也根据不同的使用者的功能需求和生活习惯进行空间重构,再结合设计美学,生态技术等手段使得文化生态理念在小户型住宅设计当中能够得以体现,最大程度上满足使用者对精神文化的需求。