贯穿式情境教学在高中化学教学的运用

2022-05-30黄琦陈楷丽钱扬义

黄琦 陈楷丽 钱扬义

摘要:新课标提出基于真实问题的情境创设,以激发学生兴趣,而贯穿式情境教学运用于高中课堂,可形成教学主链,辅以多样化的课堂活动,可有效调动学生学习积极性。文章以“碳酸钠和碳酸氢钠的性质探究”为例,阐述贯穿式情境教学在高中化学教学中的运用,以期为一线教师提供教学参考。

关键词:贯穿式情境;數字化实验;碳酸钠和碳酸氢钠

文章编号:1008-0546(2022)08-0052-04 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.08.011

《普通高中化学课程标准(2017年版)》提出:重视开展“素养为本”的教学,倡导基于真实问题的情境创设,以激发学生学习化学的兴趣,调动学生学习积极性。但在目前大多数的中学化学教学中,情境创设仅使用于课前导入环节,后续教学内容脱离该情境;或基于不同的知识点在一节课中创设多个不同的情境,教学效果不佳。贯穿式情境教学是情境教学的具体运用形式之一,指运用一条主线将创设的情境联系起来,前后呼应[1]。贯穿式的教学情境应用于化学教学中,层层递进激发学生思考,提高课堂趣味性,提升教学效率。

一、教学主题与现状分析

“碳酸钠和碳酸氢钠”是人教版《化学(必修第一册)》第二章“海水中的重要元素——钠和氯”中第一节“钠及其化合物”的教学内容。以“性质决定用途,用途反映性质”为指导思想,对比学习碳酸钠和碳酸氢钠的物理性质和化学性质。课标中该部分内容要求如下:结合真实情境中的应用实例或通过实验探究,了解钠及其重要的化合物的主要性质,了解这些物质在生产、生活中的应用[2]。

教师在该部分的教学中多采用碳酸钠与碳酸氢钠在生活生产中的多种应用或创新性实验认识二者的性质,但情境之间缺乏连贯性,知识点间分散,衔接不紧密,难以通过一条主线联系本节课的重点和难点。

二、教学与评价目标

结合内容分析和学情分析,制定本节课的教学目标与评价目标如下:

1.教学目标

(1)通过列表归纳比较学习碳酸钠和碳酸氢钠的物理性质,并设计实验方案区分二者,培养科学探究的学科核心素养。

(2)通过对比实验分析认识碳酸钠与碳酸氢钠的化学性质并用化学符号表征方程式。同时引入数字化实验,提高采集和分析数据能力。

(3)通过创设熟悉的生活问题情境,了解碳酸氢钠与碳酸钠在生活中的用途,建立“性质决定用途”的认识思路,密切联系化学与生活。

2.评价目标

(1)通过对区分碳酸钠和碳酸氢钠探究实验的设计和实施、交流和点评,诊断并发展学生实验探究水平。

(2)通过对数字化实验数据的分析与转化,诊断并发展学生采集和分析数据的能力。

(3)通过对发酵粉使用说明书的讨论和点评,诊断并发展学生“性质决定用途”思维方法的认识水平。

三、教学流程

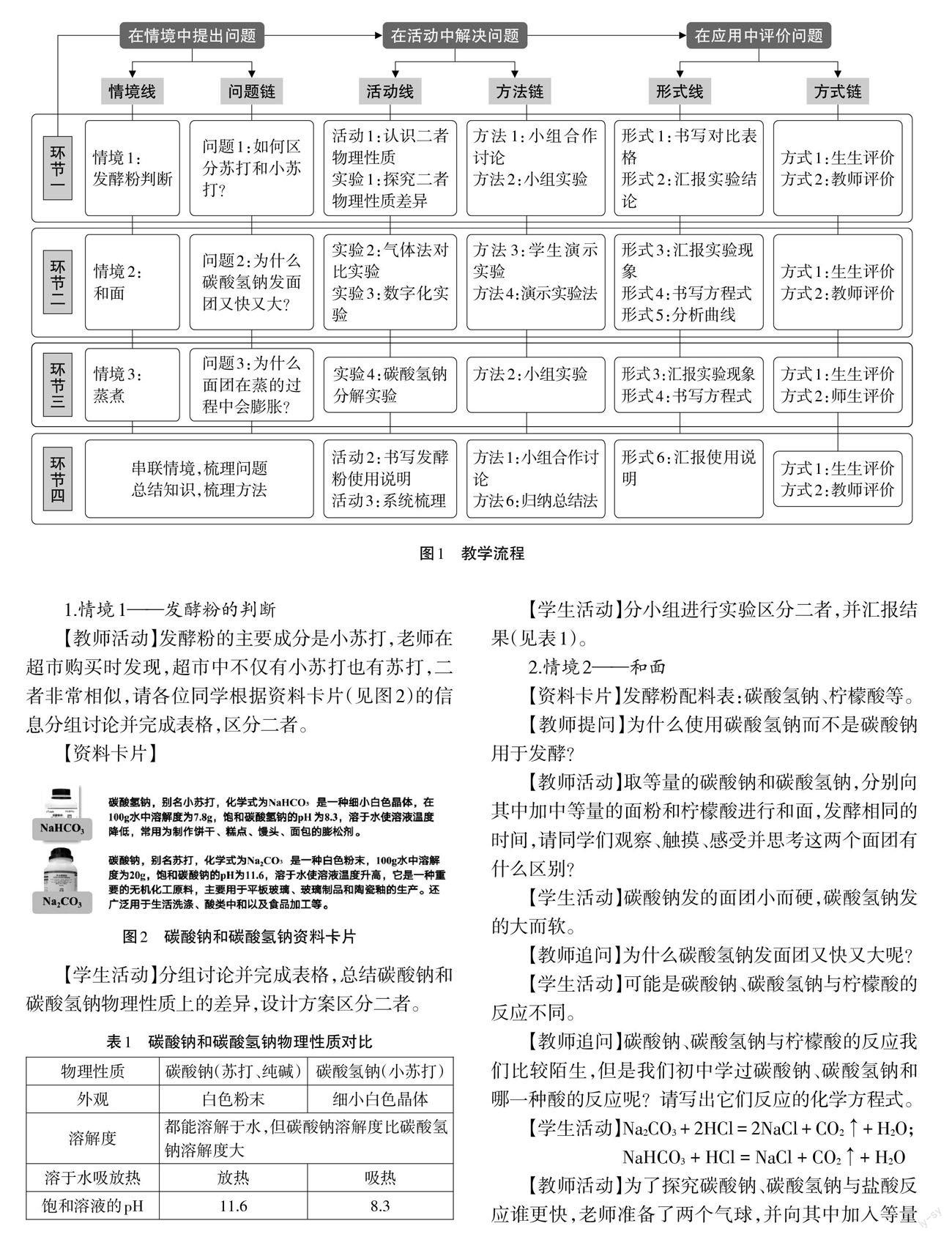

根据钱扬义教授团队提出的基于问题解决的“3× n”教学范式[3],设计本节课的教学流程(见图1)如下:

四、教学过程

情境导入——面包膨胀过程的视频

【教师提问】制作面包时需要加入什么才能让它膨胀起来呢?

【学生活动】发酵粉。

【资料卡片】发酵粉是一种复合添加剂,主要用于面制品和膨化食品的生产,发酵粉中含有许多物质,主要成分为小苏打。

1.情境1——发酵粉的判断

【教师活动】发酵粉的主要成分是小苏打,老师在超市购买时发现,超市中不仅有小苏打也有苏打,二者非常相似,请各位同学根据资料卡片(见图2)的信息分组讨论并完成表格,区分二者。

【资料卡片】

【学生活动】分组讨论并完成表格,总结碳酸钠和碳酸氢钠物理性质上的差异,设计方案区分二者。

【学生活动】分小组进行实验区分二者,并汇报结果(见表1)。

2.情境2——和面

【资料卡片】发酵粉配料表:碳酸氢钠、柠檬酸等。

【教师提问】为什么使用碳酸氢钠而不是碳酸钠用于发酵?

【教师活动】取等量的碳酸钠和碳酸氢钠,分别向其中加中等量的面粉和柠檬酸进行和面,发酵相同的时间,请同学们观察、触摸、感受并思考这两个面团有什么区别?

【学生活动】碳酸钠发的面团小而硬,碳酸氢钠发的大而软。

【教师追问】为什么碳酸氢钠发面团又快又大呢?

【学生活动】可能是碳酸钠、碳酸氢钠与柠檬酸的反应不同。

【教师追问】碳酸钠、碳酸氢钠与柠檬酸的反应我们比较陌生,但是我们初中学过碳酸钠、碳酸氢钠和哪一种酸的反应呢?请写出它们反应的化学方程式。

【学生活动】Na2CO3+2HCl =2NaCl + CO2↑+ H2O; NaHCO3+ HCl = NaCl + CO2↑+ H2O

【教师活动】为了探究碳酸钠、碳酸氢钠与盐酸反应谁更快,老师准备了两个气球,并向其中加入等量盐酸溶液,准备了两只试管分别加入等量碳酸钠和碳酸氢钠粉末,请两位同学将两个气球分别套在两个试管上并同时将粉末倒入试管中,请同学们认真观察实验现象。

【学生实验】气球法探究碳酸钠、碳酸氢钠与盐酸反应。

【学生活动】两个气球均膨胀,且速度差不多。

【教师活动】气球法只能粗略判断反应速度,当二者速度接近时,我们需要更精确地认识其中的过程。

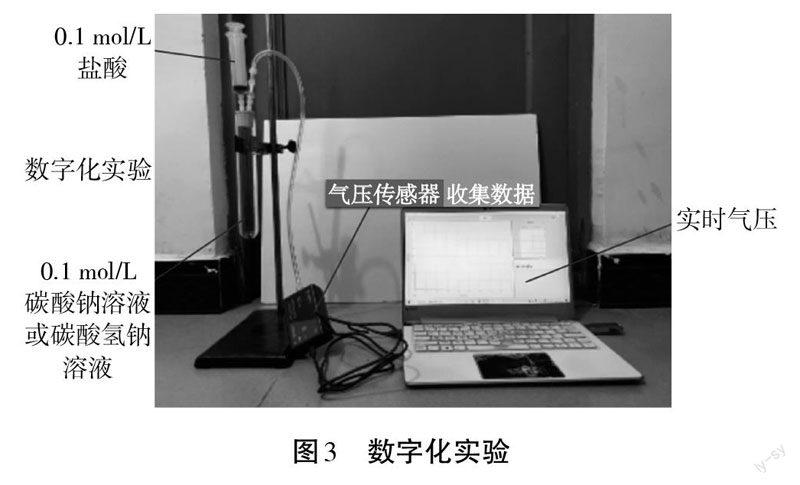

【教师活动】利用数字化实验可实时便捷获取反应体系的数据,从定性到定量认识反应体系的变化。密闭体系中往碳酸钠溶液逐渐滴加盐酸溶液,用气压传感器收集实时的气压数据并传送至电脑中,电脑会呈现实时的数据并绘制成曲线,再将碳酸钠溶液换成碳酸氢钠溶液重复实验步骤。

【演示实验】利用数字化实验比较碳酸钠、碳酸氢钠与盐酸反应(见图3、图5)。

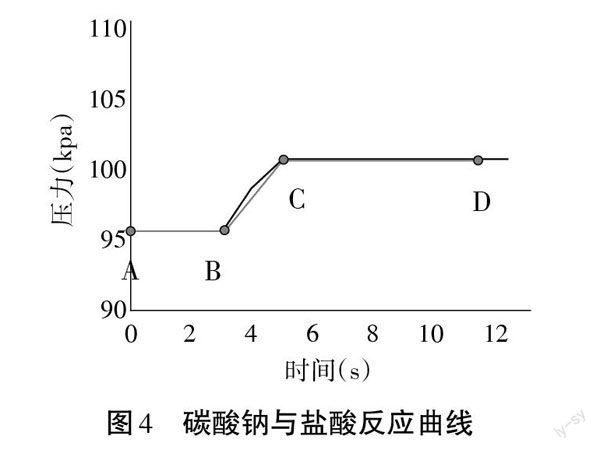

【学生活动】分析曲线信息(见图4、表2、图5)。

【教师提问】如何比较二者反应的快慢呢?

【学生活动】比较B-C段的斜率,斜率越大则单位时间内产生的气体越多,反应越快。

【学生活动】碳酸氢钠与盐酸反应对应的斜率大于碳酸钠与盐酸反应对应的斜率,碳酸氢钠与盐酸反应比碳酸钠与盐酸反应快。

【教师活动】分析曲线看到碳酸氢钠更早更快产生气体,是因为碳酸钠和盐酸反应分两步进行,碳酸钠与盐酸反应先生成碳酸氢钠,碳酸氢钠与盐酸再进行下一步反应。请同学们写出这两步方程式。

【学生活动】Na2CO3+ HCl = NaCl + NaHCO3;

NaHCO3+ HCl = NaCl + CO2↑+ H2O

3.情境3——蒸煮

【教師提问】和面后进行蒸煮,为什么在蒸的过程中,面团会像气球一样鼓起来?

【资料卡片】小苏打受热易分解,产生气体使面包更蓬松。

【教师提问】类比碳酸的分解,请同学们预测碳酸氢钠受热会分解生成什么?怎么检验呢?

【学生活动】可能会生成二氧化碳和水。二氧化碳可用澄清石灰水检验,若产生水则干燥的烧杯或试管壁上会有水雾。

【学生实验】碳酸氢钠受热分解实验(见图6)。

【教师提问】铜片上剩余的固体除了未反应完的碳酸氢钠固体外,还有什么呢?

【资料卡片】蒸馒头时加一些小苏打,可以中和发酵过程中产生的酸性物质。碳酸氢钠在作用后会残留碳酸钠,使用过多会使成品有碱味。

【学生活动】根据资料卡片信息及实验结论,书写碳酸氢钠受热分解的方程式。

4.课堂总结

【学生活动】将发酵粉揉入面团中,并定制形状。

【小组任务】在白板上为发酵粉写一份使用说明(包含发酵的原理、该如何保存等信息)并进行汇报。

【教师活动】展示蒸好的面团,与未蒸的面团进行对比。

【教师活动】结合情境线总结本节课内容。

五、总结与反思

1.贯穿式情境教学方法

由“发酵粉判断—和面—蒸煮”创设贯穿式真实情境,认识“碳酸钠和碳酸氢钠的物理性质—碳酸钠和碳酸氢钠与盐酸反应—碳酸氢钠的热稳定性”,进一步认识“性质决定用途”,丰富学生对碳酸钠和碳酸氢钠的价值认识。

2.问题驱动教学策略

问题驱动教学是指教师以问题为导向,引导学生对问题进行探究思考,充分发挥学生主体作用的教学过程。本研究围绕本课教学重点设计三个问题“如何区分苏打和小苏打?为什么碳酸氢钠发面团又快又大?为什么面团在蒸的过程中会膨胀?”,同时结合多形式的课堂活动,并设置合理的应用评价,实现“教、学、评”一体化。

3.“碳酸钠与碳酸氢钠分别和盐酸反应”创新实验

针对气球法对比碳酸钠、碳酸氢钠分别与盐酸反应实验准确度不高、速度看不出差别等问题,本研究引入数字化实验,运用气压传感器采集反应体系实时的气压变化,从定性到定量认识反应过程,实时便捷地获取数据,同时培养学生采集和分析数据的能力。

参考文献

[1]武航.贯穿式情境教学在高中思想政治课中的运用研究[D].武汉:华中师范大学,2016.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:15.

[3]钱扬义,唐云波,李绮琳.“1+8”套餐深度教研的理论与实践[M].广州:广东教育出版社,2021.