基于证据推理与模型认知的高三有机“双烯合成”教学研究

2022-05-30原雁翔莘赞梅何彩霞

原雁翔 莘赞梅 何彩霞

摘要:以学生活动为载体,聚焦表现性评价,有助于学生学科核心素养的形成。为了提升学生对有机合成思路设计与一般模式的理解与思考,在高三有机教学中,以高考常考的双烯合成反应为素材,通过识别、理解、分析和应用等教学环节,引导学生通过有效编码策略,从正向推理预测和逆向合成分析两个角度寻求解题证据,提升学生基于证据推理与模型认知的有机合成路线设计能力。

关键词:证据推理与模型认知;表现性评价;双烯合成(D-A反应);逆合成分析

文章编号:1008-0546(2022)08-0012-05 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.08.003

一、问题的提出

《普通高中化学课程标准(2017年版)》正式提出化学学科核心素养,并倡导基于化学学科核心素养的评价以及“教、学、评”的一体化。同时,在“实施建议”部分还指出灵活运用“活动表现、纸笔测验”等多样化的评价方式,可促进学生化学学科核心素养发展[1]。

有机合成是高中化学教学的重要内容,尤其是陌生有机反应信息的考查,更是高考的必考重点之一。《普通高中化学课程标准(2017年版)》[1]要求学生认识有机合成的关键是碳骨架的构筑和官能团的转化,了解设计有机合成路线的一般方法;能基于官能团、化学键的特点与反应规律分析和推断含有典型官能团的有机化合物的化学性质;根据有关信息书写相应的反应式;能综合应用有关知识完成推断有机化合物、检验官能团、设计有机合成路线等任务。人教版高中化学选修5教材[2]中呈现的有机合成反应素材较少,多涉及官能团的转化,对碳骨架构筑的反应更是鲜有提及,对于成环反应几乎没有涉及。然而高考试题中呈现的多为复杂而陌生的目标分子的合成,涉及的有机反应资料较为陌生,学生在解决此类问题时往往效率不高。究其原因,主要是学生对有机反应素材过于生疏,缺乏对陌生有机物结构拆分与构筑的基本方法與认识思路[3]。

《普通高中化学课程标准(2017年版)》提出,进行有机合成的教学时,素材选取要兼顾目标物的应用价值和对学生思维的挑战性。活动类型要兼顾正向合成和逆向合成任务,引导学生关注结构对比、官能团转化和碳骨架构建。有效利用化学史的素材,结合人类探索物质及其变化的历史与化学科学发展的趋势,引导学生体会有机合成在基础学科研究中的重要作用和价值。D-A 反应是1928年由德国化学家奥托·迪尔斯(Otto Paul Hermann Diels)和他的学生库尔特·阿尔德(Kurt Alder)发现的共轭双烯与烯烃或炔烃反应生成六元环的反应,是有机化学合成反应中非常重要的碳碳键形成的手段之一,也是现代有机合成里常用的反应之一,而且反应有丰富的立体化学呈现,兼有立体选择性、立体专一性和区域选择性等。他们因此获得了1950年的诺贝尔化学奖。

2012~2020九年的北京高考有机试题中,2013,2014,2015,2017和2018五年涉及到了成环反应,占比一半还多,可见成环反应的重要性。2014年北京卷第25题,2018年江苏卷第17题,2013年上海卷第九题,2017年北京西城二模第25题,2016年北京东城二模第28题,2017年北京朝阳一模第25题等都对 D-A 反应进行了考查。为此,笔者在高三化学有机复习课中,围绕D-A反应来探寻对于陌生有机反应信息的识别分析与应用的基本思路与模式展开教学,力求帮助学生形成基于化学键和碳骨架的构筑来分析有机合成中成环反应的思维方法。

二、知识分析

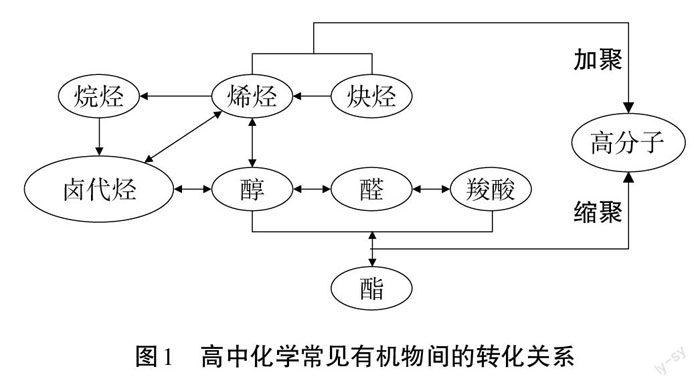

以有机反应为基础的有机合成,是有机化学的重要内容。它利用简单、易得的原料,通过有机反应,生成具有特定结构和功能的有机化合物。人教版高中化学选修5教材中有机合成的主要任务是复习烃以及烃的衍生物间的转化,初步学习有机合成的过程,即

目标化合物分子碳骨架的构筑和官能团的转化。其中关于官能团及有机物之间的转化关系如图1所示。

从学科知识看,双烯合成反应是共轭双烯与含有烯键或炔键的化合物相互作用生成六元环状化合物的反应,此类反应称为 Diels-Alder反应,简称 D-A反应。D-A反应的反应物分为两部分,一部分提供共轭双烯,称为双烯体,另一部分称为亲双烯体[4]。通过分析理解双烯合成反应,有利于学生形成系统分析陌生有机反应信息的思路和方法,提升对有机合成断键、成键的本质认识。从学科价值看,D-A反应的主要用处是合成各种各样的多环化合物。D-A反应是一个可逆反应。一般情况下,正向成环反应温度相对较低,提高反应温度则发生逆向分解反应。这种可逆性在合成上很有用,它可以作为提纯双烯化合物的一种方法,也可以用来制备少量不易保存的双烯体。D-A 反应具有很强的区域选择性。当双烯体与亲双烯体上均有取代基时,从反应式看,有可能产生两种不同的反应产物。实验证明:两个取代基处于邻位或对位的产物占优势。通过学科知识本体和实用价值两方面来学习研究,力求帮助引导学生建立“组成、结构决定性质”的基本观念,形成基于官能团、化学键与反应类型认识有机化合物的一般思路,了解测定有机化合物结构、探究性质、设计合成路线的相关知识,发展化学学科核心素养[5]。进一步具体引导学生落实形成“信息应用情境下的有机反应物质的变化,其本质是碳链的变化和官能团的转化。有机物的性质主要由官能团的性质决定。有机反应中断键位置即为成键位置。”等基本认识和核心观念。信息应用情境下(以双烯合成为例)的解决模型或者解题的一般程序思维用图2表示。

三、教学目标

学生在学习该课之前,复习了有机合成问题解决的思路和方法,并归纳了常见的有机物之间的转化关系。学生已熟练掌握常见有机物间的转化,例如:卤代烃、芳香烃、烯烃、醇、醛、羧酸和酯等转化。但是对于陌生的有机反应信息,学生可以读懂信息,而对于信息的理解浮于表面,对于信息的快速理解与应用,复杂目标分子结构的拆分与构筑,往往束手无策,经常依赖于运气,有时能识别与分析,有时就一头雾水,缺乏系统思维的构建和有效模式的总结。学生的认知障碍在于,无法基于化学键的断裂与形成,碳骨架的拆分与构筑,官能团的转化与定位等一系列综合思维,来形成行之有效的程序化解决问题的思维模式。

基于上述学情分析,制订了如下教学目标。

(1)通过认识双烯合成的特点和规律,了解有机反应类型和有机物组成结构特点的关系,提升对“加成反应”的本质理解,发展“模型认知”和“宏观辨识与微观探析”的学科素养。

(2)通过分析理解双烯合成反应的特点和规律,认识有机合成的关键是碳骨架的构建和官能团的转化,了解设计有机合成路线的一般方法。

(3)结合学生已有典型代表物的反应为载体,通过类比迁移学习双烯合成,分析陌生有机物分子中的官能团和化学键,预测可能的断键部位与反应,引导学生从反应物和生成物官能团转化与断键成键的角度概括反应特征与规律,提升学生“证据推理”的学科核心素养。

(4)通过学习以“双烯合成”为典型代表的陌生有机反应信息,在解决其他陌生有机反应信息的复杂问题中将其分析思路迁移到相似的问题情境解决中,形成一套有效地解决陌生有机反应信息的程序化的思维和方法。

四、教学思路与主要教学活动

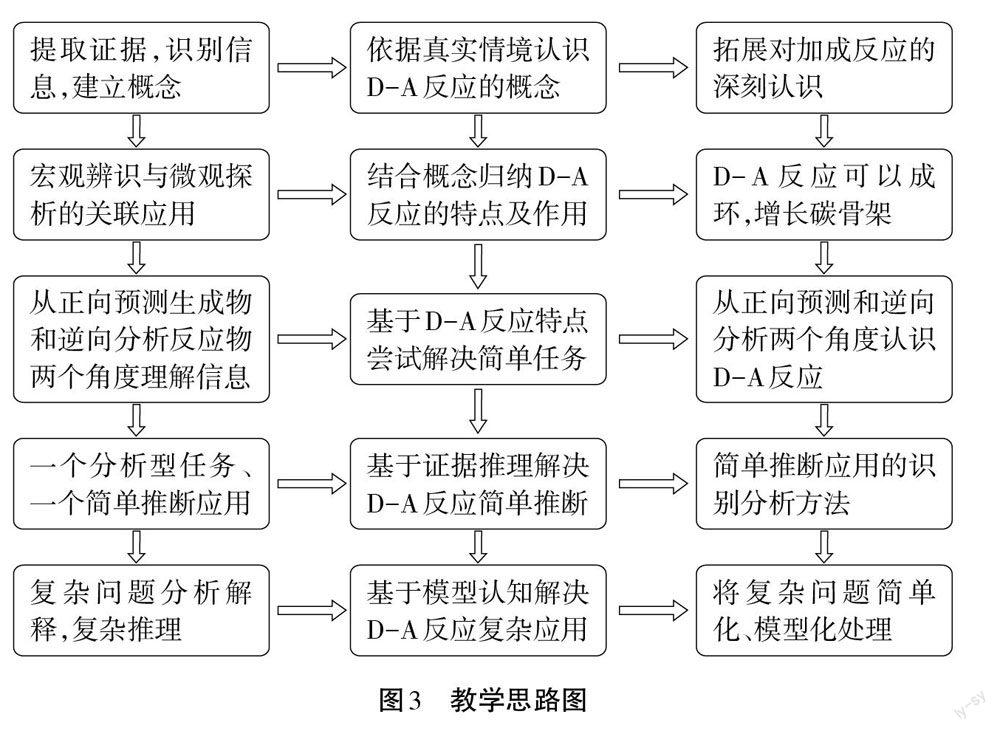

1.教学思路

基于上述分析,本节复习课的教学,通过 D-A反应的识别、学习、理解、应用、迁移等环节,帮助学生逐步了解将复杂有机物结构进行有效拆分的方法,结合化学键的断键、成键,碳骨架的缩短、增长,官能团的定位、转化,深化学生对逆合成分析的理解,进而提升学生对于陌生复杂的有机合成路线分析与设计的能力。围绕D-A反应,以能力素养的落实为目标设计表现性任务,发展学生的认识,促进核心观念的形成。基本教学思路如图3所示。

2.主要教学活动设计

五、化解学生思维障碍的策略

关于D-A反应,学生的思维障碍在于什么键在什么位置发生了什么反应?哪些键断裂?又有哪些键生成?如图4所示,借助于有效编码策略,可以很清晰地看出,双烯体的1、4号碳原子与亲双烯体的5、6号碳原子相连接,形成了六元环;同时1、2号碳原子,3、4号碳原子,5、6号碳原子的双键全部断裂,形成了2、3号碳原子之间新的双键,1、6号以及4、5号碳原子之间新的单键。

D-A 反应逆向分析时学生的思维障碍亦是如此。六元环中的1、6号以及4、5号碳原子间的单键断裂,2、3号碳原子间的双键断裂,六元环拆分成两部分。同时1、2号,3、4号以及5、6号碳原子间分别形成新的双键,从而得到亲双烯体和双烯体两种反应物。分析反应物,通过合理而适当的编码策略,可以帮助学生有效地突破思维障碍,化解思维难点,从而快速解决问题。

素养为本的“教、学、评”一体化教学,是围绕以学生为中心而实施的。“教”是引导学生开展学习活动,“评”是根据学生的表现进行评价,从而反馈指导优化教师的“教”,二者的最终目的是为学生的“学”进行服务的。因此,在课堂教学中,应及时有效地评价学生当前阶段的素养达成度,及时调整教学,促进学生的学习。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]人民教育出版社,课程教材研究所,化学课程教材研究开发中心.普通高中课程标准试验教科书·化学选修5·有机化学基础[M].北京:人民教育出版社,2009:64.

[3]左金鑫,何彩霞.探尋潜藏在有机化合物分子结构中的反应模式[J].化学教学,2019(2):40-45.

[4]邢其毅,裴伟伟,徐瑞秋,裴坚.基础有机化学(第4版上册)[M].北京:北京大学出版社,2016(1):423.

[5]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:45.