对“微粒特征”的跨学科教学对比研究

2022-05-30包婷詹发云

包婷 詹发云

摘要:以八年级“走进分子世界”与九年级“构成物质的基本微粒”进行跨学科同题异构的教学研究。分别从学科和学习视角,解读课标要求,分析教材内容,对比教学流程和实验设计,研究物理与化学学科对微粒特征的教学差异。在整合学科资源,突破教学难点的同时,引导课程跨学科衔接,提高学生的思维能力。

关键词:微粒特征;跨学科;教学对比;教材分析

文章编号:1008-0546(2022)08-0007-05 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.08.002

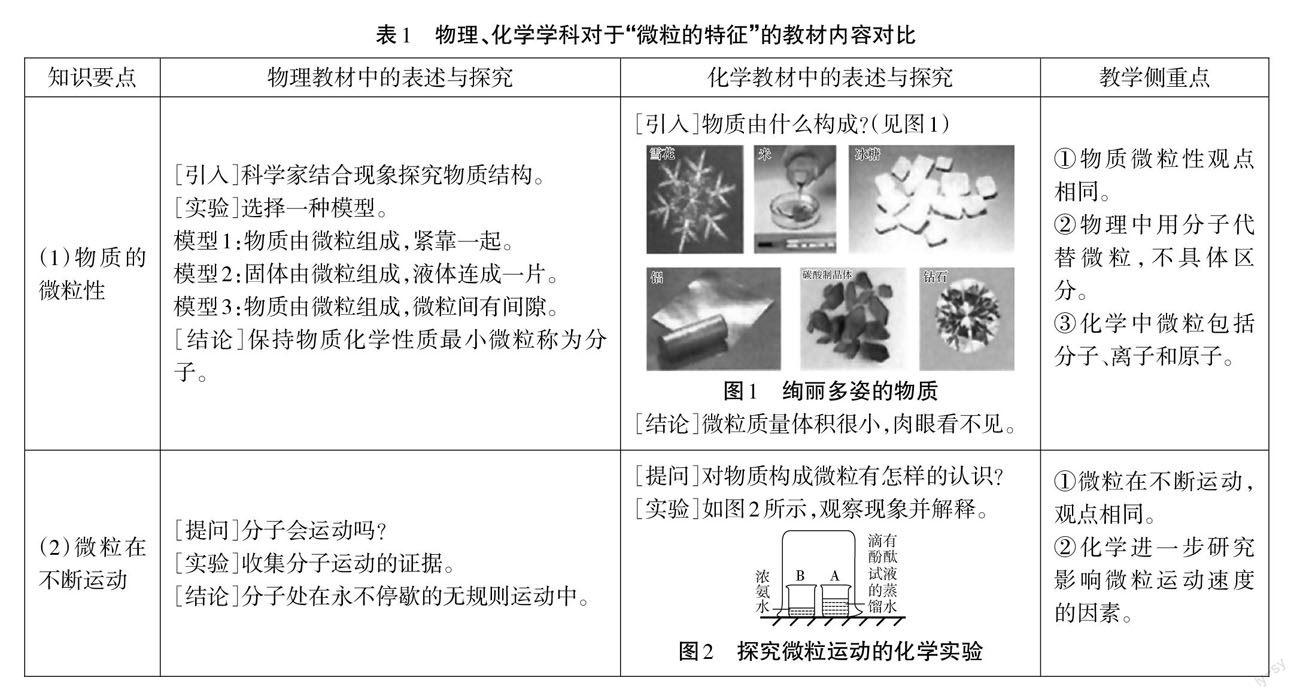

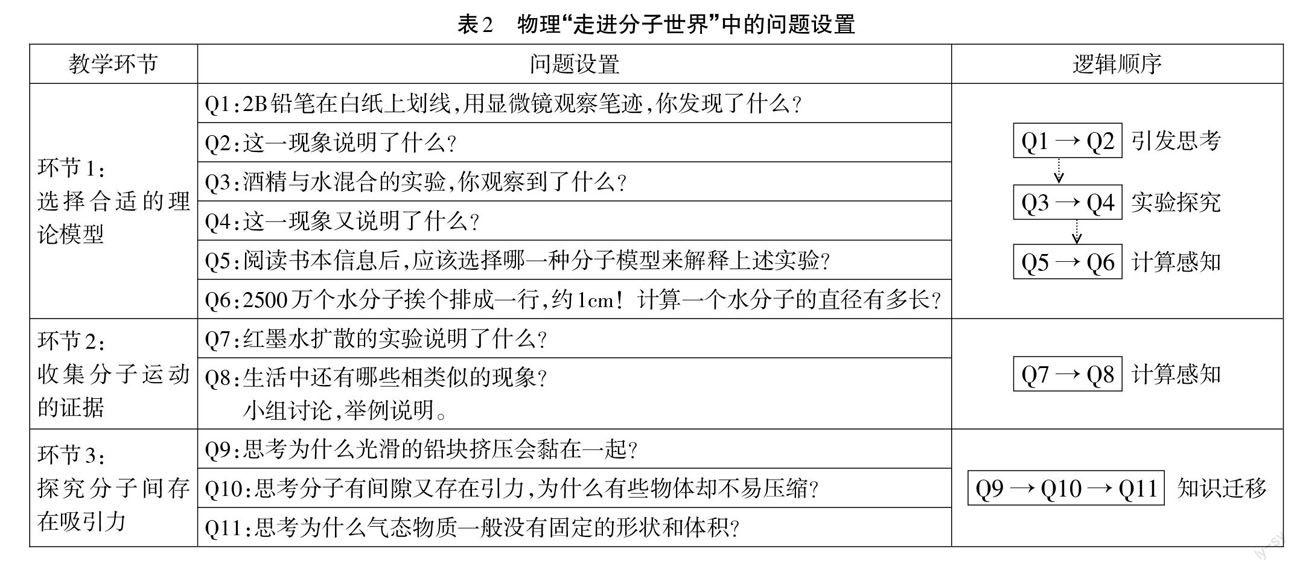

初中的物理和化学都是启蒙性学科,对同一知识基于不同教材视角存在不同的解读。“微粒特征”的概念在八年级物理和九年级化学学科中均有涉及,内容相似但侧重点不同,因此教学内容、教学方式存在差异。教学中要加强物理与化学的教学融通,在表达方式、知识运用层面衔接沟通,避免对知识的片面理解,造成学科壁垒。基于学生认知水平,需要在学科对比分析中从不同学科视角进行有效衔接。以下是从物理、化学学科不同视角对“微粒特征”教学展开研究的实践与思考。

一、基于学科视角的对比分析

1.课标对比

在八年级物理“从粒子到宇宙”的章节中学生首次与微观世界接触,认识到了物质是由类似于分子这样的微粒构成的。“走进分子世界”利用特定实验引导学生探究分子的热运动以及分子间引力和斥力的关系。

九年级化学“物质构成的奥秘”是化学微观理论展开研究的启蒙章节,“构成物质的基本微粒”主要围绕微粒的基本特征展开,旨在加深学生对微粒观、变化观等学科观念的认识和理解。宏观辨识与微观探析的学科素养既是特有的化学学科观念,也是解决化学问题的学科视角[1],为后续化学变化本质、物质性质解析和化学符号用语的学习起着重要的铺垫作用。

2.教材对比(见表1)

3.目标对比

(1)物理学科中“走进分子世界”课时的教学目标

①知道物质由大量不断运动的分子构成,能结合现象感知分子间存在间隙;

②了解人类认识微观世界的过程与方法,能根据经验猜想分子的结构模型;

③掌握分子运动与宏观物体运动的区别,能运用分子动理论解释三态变化。

(2)化学学科中“构成物质的基本微粒”课时的教学目标

①通过微粒运动与分子间隙的知识学习,形成基于宏微结合的化学学科观念;

②通过生活现象与趣味实验的深入剖析,提升基于证据推理的科学探究能力;

③通过方案设计与实验论证的小组合作,培养基于协同学习的自我表达能力。

二、基于学习视角的教学设计

1.问题设计

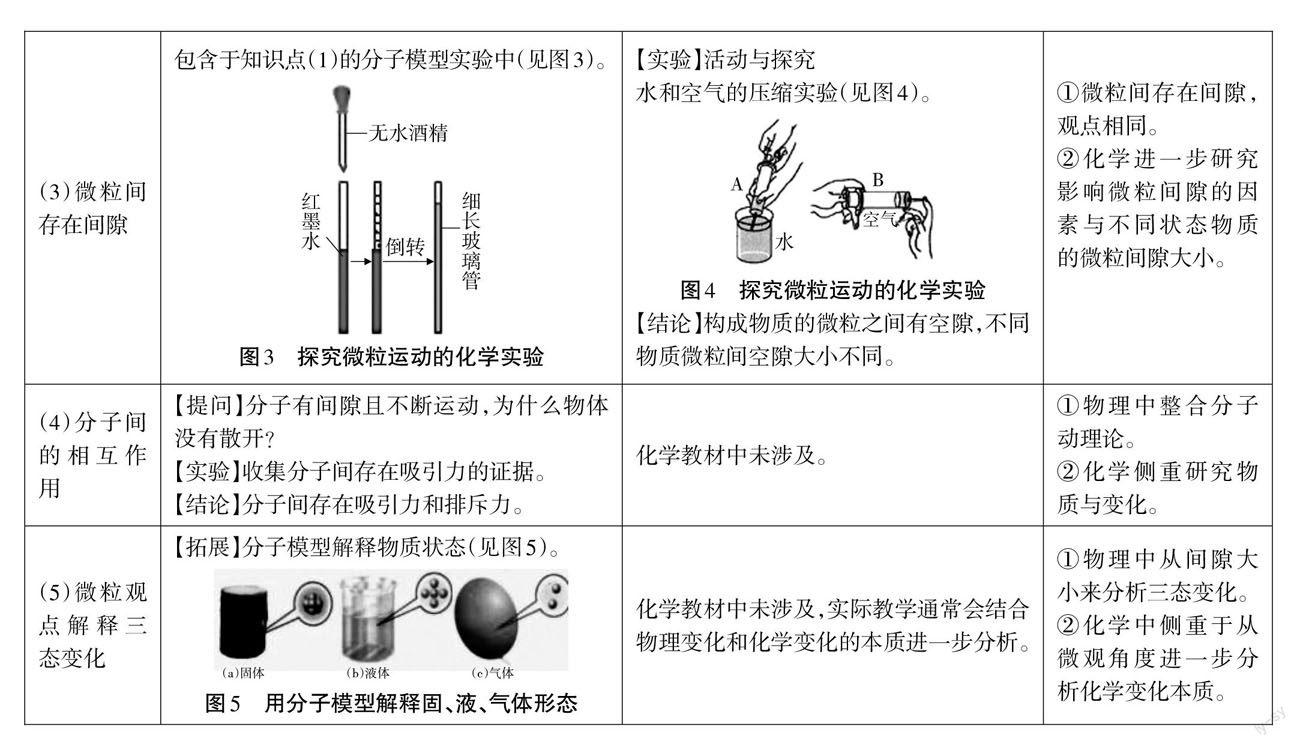

模型假说是八年级物理教学中一种常用研究方法。“走进分子世界”一课设计3个教学环节,设置11个教学问题(见表2),问题倾向于寻找学生熟悉的生活情境,解释贴近生活的科学现象,旨在根据科学家的研究历程带领学生了解微观世界,发现问题,搜集证据,观察现象,得出结论。

(2)学生已经学习了物理学科中的“走进分子的世界”,从化学学科角度来进一步探讨微粒的基本特征,更需要关注对课堂问题的内容编排与层次考量。科学合理的问题设置可以促使教学环节顺利推进,环环相扣的问题串联可以促進学生高阶思维发展[2]。“构成物质的基本微粒”一课设计3个教学环节,设置14个问题(见表3)。

对比分析:物理教学过程中往往通过由浅入深,由表及里的问题,引导学生逐步剖析科学理论的核心要义。化学教学则侧重于以问题启迪学科思维,以问题引发深度学习。聚焦情境问题的解决,能有效实现知识到智慧的领悟与理解。

2.实验选择

(1)物理学科选择的经典实验

①实验1——放大镜下的铅笔痕迹

实验内容:用2B铅笔在素描纸上轻轻画一笔,用肉眼直接观察,再用放大镜观察。会看到笔迹是由极小的黑色木炭颗粒组成,且颗粒间并不紧挨着。

实验效果:先用黑色木炭颗粒代替微粒,让学生有较为直观的感受,初步感知物质是由微粒构成的,并通过该实验逐步引导,让学生对于肉眼不可见的微粒有更清楚理性的认识。

②实验2——不同溶液的扩散现象

实验内容:装半筒水,然后用长颈漏斗小心地把硫酸铜溶液倒进量筒底部,实验开始时硫酸铜溶液和清水的界面非常清楚。随着时间的推移,溶液最终均匀分散(如图6所示)。

实验效果:通过前期现象的搜集,学生在对比不同时刻的扩散现象时,直观感受到微粒处在永不停息的无规则运动中,颜色的深浅变化,再现微粒的运动轨迹。

③实验3——酒精与水的相互混合

实验内容:先向长玻璃管内加入大约一半体积的水,再向其中加入相同体积的无水酒精,用塞子塞住管口后,上下颠倒数次,发现总体积变小。

实验效果:用直观的演示实验证明微粒中特殊的“1+1<2”,结合实验引导学生分析,总结现象,搜集证据,充分认识到微粒之间确实存在着一定间隙。

④实验4——两个铅块的黏合效应

实验内容:将两个光滑的铅块压紧后,再用一个钩码挂在下面,铅块不会分开,证明分子间存在吸引力。

实验效果:经典的实验引起学生的认知冲突,激发学生的学习兴趣。通过利用生活中的实物再次实验,加深学生对于分子间存在吸引力的理解,再通过引导学生寻找生活中更多类似的现象。

(2)化学学科选择的经典实验

①实验1——化无形为有形

实验内容:教材中利用酚酞和浓氨水进行实验,具体的装置有多种选择。本节课设计装置如图7,8所示。先将间隔滴有无色酚酞的长形滤纸条放入特制玻璃管的长柄处,V形拐角处也盛有一定量的酚酞试液,并在管口塞上棉花。

实验效果:本实验对教材上的装置进行调整,用更形象的实验再现微粒运动轨迹。让学生对于微粒运动有更直观的感受,并且长柄V形管的定制在一定程度上节约药品,且密封性更好。

②实验2——比比谁更快

实验内容:准备好两套组装好的玻璃部件,一套提前浸在冷水中,一套提前浸在热水中。再用滴管分别吸取一定量的浓氨水,同时滴在棉花上,观察两组试管中的实验现象。

实验效果:再次利用浓氨水与酚酞的化学反应,使课堂实验结果更加完整,利用对比的方法设置对照组,具体探究温度对微粒运动速度的影响。

③實验3——谁的力气大

实验内容:利用一个针筒抽取一定量的空气,用拇指堵住针筒一端,用力推活塞;再用另外一个针筒抽取一定量的水,用拇指堵住针筒一端,用力推活塞,感受气体和液体被压缩的难易程度。

实验效果:组织学生实验,可以激发学生活力,扩大参与度,简单易操作的实验也可以非常有效地探究不同状态物质的间隙大小差别。

④实验4——热胀冷缩趣味实验

实验内容:提供材料,不固定方案,学生小组讨论。利用塑料碗、玻璃瓶、塑料管、气球、橡皮筋、红墨水等材料自主设计方案探究温度对微粒间隙的影响,具体可行的方案如图9,10所示。

实验效果:实验探究是化学的学科特色。利用实验进行论证,可以引导学生形成基于证据推理的学科观念。探究的意味不能止于“探”,遵循既定步骤按部就班,实质上不能真正培养学生的科学素养。因此,开放式的实验,将问题抛给学生,让学生深“究”原因,可以激发学生更大的潜能[3]。

对比分析:通过不同学科经典实验的对比,发现物理的教学实验会选择基于物理变化的实验素材,或者是生活中常见现象的模拟再现,简单直白更适应八年级学生的认知水平。九年级化学课堂中,基于化学反应的实验现象更加快速有趣。化学教学中为了让抽象的概念得以更直观形象地展现在学生面前,需要准备多样化的素材来充分激发学生的学习兴趣。

三、对化学学科教学的启示

对同一科学体系下的基本理论,充分考虑学科知识间的相关联系,可以引导学生积极构建知识体系。在同一逻辑方法的思维训练中,深入研究学生已具备的关键能力,可以促进学生强化学科核心素养。相似概念的再教学不能是简单的重复解读,而应当是在考虑学情的基础上了解学生的已知,关注学生的未知,并有效设计教学环节,科学安排探究活动,提升理论知识的运用能力。基于对物理教材中学生已知理论的初步分析,物理与化学课堂中不同的教学设计内容,在对“微粒特征”的九年级化学教学过程中,应当关注以下几点:

1.研究教材,促进学科的融合相通

不同学科各有侧重,物理强调分子动理论的一般性规律,化学学科课程则是倾向于以实验操作为核心,科学探究为主题展开对化学变化实质的学习与探索。原理相同,只是教材编制对于认知概念的表述略有不同,其中差异之处不必过分解读,而应当在教学设计时加强不同学科在知识理解、表达方式、运用层面的交流沟通,避免认知的混淆。同时,也要基于学科特色,在复习旧知的同时挖掘知识的深度,激发学生更多的思考。精选生活情境,凸显化学特色,增加课堂趣味,实现学科知识与主题情境的有效融合。

2.分析学情,启迪学生的高阶思维

问题设计要注重学生对于知识体系的建构,充分考量学生知识掌握与学习能力的程度,强化学生对比分析和归纳演绎的思维能力。通过预设具有梯度的系列问题,才能有效平衡情境、问题、活动三者关系。已知的知识适合于在实际问题解决过程中加以巩固,有难度的新知适合于在情境引导中逐次渗透。一味地重复讲解只是枯燥的知识重叠,教学内容只有在充分关注学生学习思维培养的同时才能实现效率的最大化。

3.素养为本,培养学科的关键品格

实验是化学学习必不可少的,对抽象的概念学习有一定的保障作用。化学的课堂是一步一步基于证据的推理过程,是理性探究科学的过程。核心素养要求下的课堂要注重情智建构,动态整合学科资源,唤醒已知经验,探究未知理论,开展深度学习,培育证据推理与模型认知的学科素养。只有充分发挥学生的主动性,迁移学习要领,强化思维逻辑,学科素养才能得以提升。

参考文献

[1]吴星.对高中化学核心素养的认识[J].化学教学,2017(5):4-5.

[2]严春.基于主题情境的初中化学深度学习教学实践与思考——以“微粒的性质”为例[J].化学教与学,2021(3):2-7.

[3]詹发云.基于“问题探究证据推理”的教学设计——以“构成物质的基本微粒”为例[J].教学月刊·中学版(教学参考),2018(1-2):81-85.