从陆到海,法显在亚洲画了一个“圈”

2022-05-30林硕

林硕

在长达两千多年的“丝绸之路”历史上,西行远赴中亚和南亚地区取经的人不胜枚举,前有东汉初年“白马驮经”的蔡愔,后有留下《大唐西域记》的唐代玄奘法师。而东晋十六国时期高僧法显的天竺求法之行则横穿亚洲腹地和南亚次大陆,又取道印度洋、南海,最终在山东崂山登陆,构成“丝绸之路”历史上的一段特别旅程。

花甲之年,西行求法

我们对法显禅师早年生活的了解,主要来自南梁时期僧祐所著《出三藏记集》卷十五《法显法师传》。法显俗家本姓龚,生于十六国的后赵时期,成长在平阳(今山西省长治市)一户农人家庭。由于三位兄长相继早夭,父母将身体羸弱的他送到太行山西麓的仙堂寺出家修行。法显在20岁时“受大戒”,据史料《法显法师传》记载“志行明洁,仪轨整肃”,可见其自青年时期起便严守各项释教戒律。

法显生活的十六国时期,北方一度陷入动荡。前秦帝国的几代君主扫除割据,社会经济逐步恢复,国都长安自然而然成为继洛阳之后的另一个佛教中心。前秦建元十九年(东晋太元八年,公元383年),一代雄主苻坚兵败淝水,前秦政权随即土崩瓦解。姚苌、姚兴父子趁机在关中建立“后秦(姚秦)”,延续了前代尊崇释教的政策,姚兴甚至亲自参与佛经校勘工作,十六国君主崇佛之至莫过于此。在这一背景下,长安的僧侣信众与日俱增,法显却敏锐地发觉了“律藏舛缺”的问题。他认为,没有完备的戒律,就不足以明法度,僧侣的言行也无法得到规范。于是,花甲之年的法显决意西行,沿“丝绸之路”前往天竺求取经、戒、论“三藏”。

后秦弘始元年(公元399年)春,法显以65岁高龄携道整、慧景、慧应、慧嵬四人向天竺进发,途径北凉国都张掖(今甘肃省张掖市,后期迁都姑臧)之际,得遇慧简、智严、僧绍、僧景、宝云等五人,一起行至敦煌(今甘肃省敦煌市)。在《佛国记》文本中,除了这十人,尚有一位名为“慧达”的僧人,他首次出现在文本中是在于阗(今新疆维吾尔自治区和田地区),与道整、慧景两人共同前往竭叉国。

百折不挠,终抵天竺

法显一行抵达敦煌后,得到太守李浩襄助供给,继续向西,历经17天,穿越“上无飞鸟,下无走兽”的八百里沙河(今甘肃、新疆交界处的库姆塔格沙漠),来到“丝绸之路”交通要冲鄯善(今新疆罗布泊西南),留驻一个月,用梵文与当地僧侣交流。复向西北行15日,至傿彝(即焉耆,今新疆焉耆附近)。由于这里的人信奉小乘佛教,法显等人“不预其僧例”,受到轻待,所幸得到流寓于此的前秦宗室、行唐公苻洛之孙慷慨解囊,才得以居住修整了两个多月。期间,慧简、慧嵬、智严三人萌生退意,离团东还,法显则带领其他几位僧侣继续穿越塔克拉玛大沙漠,进入西域最著名的佛国之一——于阗。于阗王安排法显等人住在拥有三千僧侣的瞿摩帝寺。取經团队中的道整、慧景、慧达三人未多做停留,选择前往竭叉(今新疆喀什地区的塔什库尔干)。法显则与宝云、僧景、僧绍等留居三个月,等待观摩远近驰名的行像仪式,是为“于阗观礼”。

《佛国记》详细记述了持续半月之久的“于阗观礼”流程。于阗的“行像”之期与内地相同,在佛诞当月举行(西域部分地区是在秋分或其他时间),是一种巡礼活动,亦称“巡城”:在离城三四里远的地方备好“像车”,僧侣们将佛像、菩萨放置在三丈多高的四轮车中,看上去好似移动的宫殿,七宝庄校,悬缯幡盖。于阗王脱冠徒跣,出城迎像,“头面礼足,散花烧香”。当“行像”队步入城中,门楼上的夫人、采女摇散鲜花,花瓣纷纷而下,梵乐法音,聒动天地,巍然壮观。

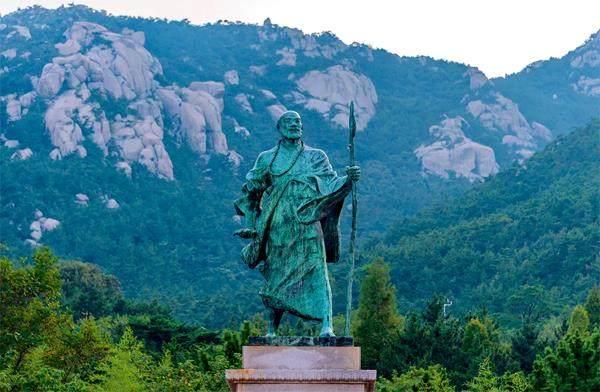

山东青岛崂山脚下的法显雕像。

观礼过后,僧绍脱离团队前往罽宾(今阿富汗喀布尔附近),法显则与宝云、僧景一道赶赴子合(今新疆喀什叶城县),继而与道整等三人在竭叉汇合,共同观摩当地的“般遮越师(五年大会)”。此后,六人离竭叉境向西行进一月,翻越葱岭进入北天竺,横渡“新头河(即印度河)”到达乌苌国(今巴基斯坦斯瓦特县),乃“汉之张骞、甘英皆不至”(《佛国记》)之地,由此开创了中外交流史的又一个新纪元。

取经团队在乌苌再次分散开去:道整等三人前往那竭国(今阿富汗贾拉拉巴德市附近),因王城西南20里有佛影窟遗迹而闻名;法显和其他人则在此进行夏坐(即夏季安居寺中三个月)。数月后,法显、僧景、宝云、慧达、慧应五人在弗楼沙国(今巴基斯坦白沙瓦市附近)佛钵寺会合,慧景则因病留在那竭,由道整照料。不久,僧景、宝云、慧达三人心愿已了,踏上归国之路,慧应则在佛钵寺病逝。在这种情况之下,法显独自前往那竭与道整、慧景会合。至此,取经团队由11人减至3人。翻越小雪山之际,寒风暴起,大病初愈的慧景不幸圆寂,法显抚之悲号。最终,法显、道整成功征服了雪山,游历西天竺、中天竺诸国,巡礼古迹。

法显在《佛国记》中对中天竺做了较详细的记述:“寒暑调和,无霜、雪。人民殷乐,无户籍官法,唯耕王地者乃输地利,欲去便去,欲住便住”“不用刑罔,有罪者但罚其钱,随事轻重,虽复谋为恶逆,不过截右手而已”“不饮酒,不食葱蒜”“不养猪、鸡,不卖生口,市无屠行及酤酒者 ”“货易则用贝齿”……这些文字成为我们今天研究古印度的重要史料。

东晋义熙元年(公元405年),法显终于来到笈多王朝的首都华氏城(今印度比哈尔邦首府巴特那)。华氏城自孔雀王朝时期就是古都和佛教发祥地之一,在法显的《佛国记》中被译为“巴连弗邑(Pā?aliputra)”,唐代玄奘则在《大唐西域记》中称之为“波吒厘城”。

法显与伙伴道整抵达之际,恰逢“超日王(音译为维克拉玛蒂亚)”旃陀罗·笈多二世在位时期,当地无论在文学艺术还是建筑方面都取得长足发展,不仅成就了笈多王朝的繁盛,也被誉为古印度的“黄金时代”。法显在那里如饥似渴地研习梵文,并用三年时间搜集到《摩诃僧祗律》《萨婆多部钞律》《杂阿毗昙心》《方等般泥洹经》等佛学经典。在此期间,法显最后的同伴、从长安一直追随他来到东天竺的道整决定永久留居下去,成为有史料记载的首位移民印度的中国人。

乘风破浪,崂山登陆

大约是在东晋义熙五年(公元409年)年底,法显乘船南下,抵达被誉为“印度洋明珠”的斯里兰卡——彼时被称作“狮子国”。法显在王城的无畏山精舍得到《长阿舍》《杂阿含》《杂藏》《弥沙塞律》四部经文。两年后,完成了取经求法任务的法显坐上一艘可搭200余人的大型商船,循海东归。

归途同样险象环生:刚刚“东下二日,便值大风,船漏水中”,法显只得将随身物品投入海中,只留下经卷戒律以及从天竺携归的石佛。所幸遇到一岛,船家靠岸之后修补漏处,才继续航行。在海上漂泊了约三个多月的光景,商船在南洋群岛的耶婆提国(今印度尼西亚的苏门答腊岛或爪哇岛)靠岸,法显在当地停留了将近半年时间,于次年四月再度登船前往广州。船向东北方航行月余,“遇黑风暴雨,商人、贾客皆悉惶怖”,有人以“此沙门使我不利”为由,想将法显弃诸荒岛,全赖法显严词辩斥,加之有施主仗义执言,才摆脱险境。

然而磨难并未就此结束。由于海上连日阴霾,船只偏离了航向,漂了70多天,“粮食、水浆欲尽”,转向西北方寻找陆地,又经过12昼夜,才于义熙八年(公元412年)七月停靠在山东半岛的牢山(崂山)南岸,相传登陆地点为栲栳岛。彼时的长广郡(今山东省青岛市)隶属于东晋青州刺史下辖,敬信佛法的太守李嶷得悉法显自海外天竺诸国求法归来,亲往海边“躬自迎劳”(《法显法师传》),将法显和所携“经像”请入治所不其城(音福积,今青岛城阳区的古称)。

关于法显抵达青州之后的去向,至今存在争议。《佛国记》中记作“刘沇(通兖)青州,请法显一冬一夏”,很多人据此认为“刘沇青州”是指时任“兖、青二州刺史”的刘道怜(东晋权臣刘裕之弟,后被封为“长沙王”)。问题在于,当时的刘道怜并不在青州。义熙六年(公元410年),由于孙恩起义余部卢循率众偷袭建康,刘裕亲自出击,让二弟刘道怜驻跸彭城(今江苏省徐州市),以为后援。因此,法显抵达崂山之际,刘道怜远在彭城,很难及时得到法显登陆的信息。

在晚明藏书家汲古主人毛晋所编《津逮秘书》中,收录有另一版《佛国记》文本,对这段的记述为“留法青州,请法显一冬一夏”,为我们提供了另一种解读思路:法显并未受邀离开青州,而是留在那里过了整整一冬一夏。在今天崂山栲栳岛附近,至今尚有名为“石佛寺”的寺庙遗址,相传为法显供奉天竺石佛并翻译经文之处所。笔者倾向于认为法显在青州栖身半年,或许是在崂山南麓,或许是在郡治不其城,也可能是在州治广固。

那么,为何法显不继续一路向西,返回出发地长安,在地图上划出一个完美的“闭环”呢?讓我们来看一下当时的局势:法显出发之际,割据关中的后秦帝国已经被新崛起的北魏取代。即使作为出家人的他对于政权更迭漠不关心,也很难顺利西去。因为割据青州的南燕被刘裕兄弟攻占不久,尚未完全消化,北魏对于南朝占据此地更是如鲠在喉,双方剑拔弩张。在这种敌对状态下,即使太守李嶷能勉强同意,法显亦难突破重重边境哨卡返回长安,只好在青州盘桓“一冬一夏”。

南下扬都,西入荆州

第二年,法显以“远离诸师久”为由,欲返回长安,但仍未获准西行,只好选择一路南下,经彭城、京口至扬都(今江苏省南京市,东晋和南朝时期为扬州州治所在,故称扬都),在彼时东晋的佛教中心道场寺(又称谢司空寺,因其为东晋名将谢石所建)住寺五年。

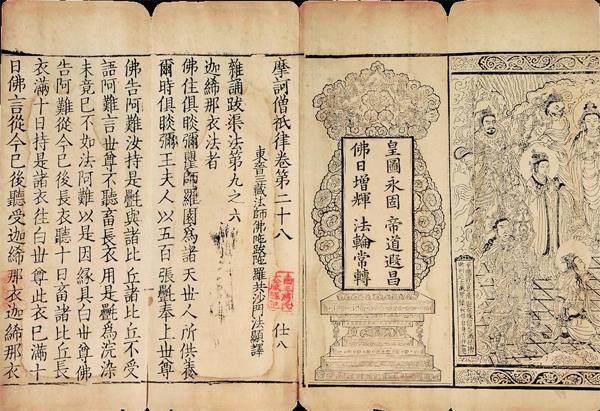

东晋时期法显、佛陁跋陁罗合译的佛教戒律《摩诃僧祇律》(明印本)。

在此期间,法显与天竺高僧佛陁跋陁罗(Buddhabhadra)合译出《僧祇比丘戒本》《僧祇比丘尼戒本》以及《大般泥洹经》《杂藏经》等经律,“至(义熙)十四年二月末”方告竣工。在这些经书中,法显翻译的《摩诃僧祇律》是佛教五大戒律之一,亦称“大众律”,影响极为深远。除了翻译三藏之外,法显尚有一部举世闻名的经典存世,即《佛国记》。全书有9500多字,亦名《佛游天竺记》《法显传》《法显行传》和《历游天竺记传》等,不仅是一部珍贵的佛教文献,更具有无可替代的史学价值,在研究公元四世纪末至五世纪初的中外交流史,以及中亚、南亚、东南亚历史、地理、文化等方面具有不可替代性,弥足珍贵。19世纪以降,随着考古学、地理学的发展,作为中西交通史代表性史料的《佛国记》被译成英、法、德、印、日等十余种语言,许多汉学家如法国的沙畹(Emmanuel-èdouard Chavannes)、伯希和(Paul Pelliot)等人都在其著作中引用过《佛国记》中的文字。

在扬都留居五载的法显禅师没有停下他的脚步,而是以80高龄离开扬都溯江而上前往荆州,在江陵的辛寺(大概位置在今湖北省荆州市江陵县)开启了自己的晚年生活直至圆寂。

回顾法显的传奇旅程:自关中大地出发,穿过沙碛戈壁,翻越崇山峻岭进入南亚次大陆;从北印度到东印度,游历天竺各地,再扬帆沿半岛东岸南下,抵达“狮子国”(斯里兰卡);在“狮子国”盘桓两年,循海东归而至南洋群岛,在今印度尼西亚驻足,五个月后再次搭船,浮海前往广州,却遇风浪漂流至山东青州,后又南下到达东晋国都建康(今南京)。

在长达13年的漫长旅途中,法显的足迹遍布中亚、南亚、东南亚,在亚洲腹地及其南部、东部沿海地区划出一道环形轨迹。法显及其同伴的执着与开拓精神,被后世玄奘、义静等高僧所继承,使得“西行求法”成为“古代丝绸之路”最为宝贵的“精神遗产”之一。更重要的是:法显的去程是通过“陆上丝绸之路”,返程则是利用“海上丝绸之路”,这种陆海联动的模式实属首创,在公元四世纪末至五世纪初无疑是一次空前的壮举,对今人正在铺筑的“一带一路”也有着来自历史时空的启发。