“没有墙壁”的水墨涂鸦

2022-05-30刘潇

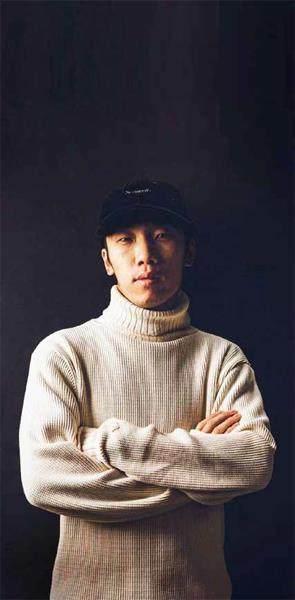

刘潇

陈英杰

陈英杰喜欢在废旧老厂区穿梭,因为这里有着他的天然画布:那些尚未拆除的厂房旧墙。不少人评价他的画:“把不沾边的中国画和西方街头艺术很好地融合,形成了自己的创作特色。”迄今为止,他已在国内外举办47场艺术展。今年3月到4月间,陈英杰个人画展“尘”在香港举办。这个“90后”年轻人,带着旺盛的创作力,“将中国水墨画的内敛与蓄势待发的力量完美结合”,在世界艺术圈翻滚着。

让紫外线与风雪成为作画工具

2022年3月,陈英杰和团队驱车前往梅里雪山、白马雪山和卡瓦博格峰采风写生。没想到,由于疫情,计划两个星期的行程被延长至两个月,这给了陈英杰意想不到的收获。

卡瓦博格是太子雪山主峰,从1902年到1996年,先后有英美中日等登山队攀登,均未能登顶。2000年,卡瓦博格被列为禁止攀登的山峰。这座被当地藏族人民奉为圣山的山峰,带给陈英杰极其深远的启发。

去之前,陈英杰脑海中只有白色的画布,至于要画什么,他并不清楚,“车开到哪里,感觉来了,我就画”。为了创作,他和团队要将各种器材扛上山坡或悬崖。山上没有电源,喷枪无法使用,他便将改造后的氧气瓶拖上山,用气压喷绘。

在雪山写生意味着与危险相伴。一次,越野车开到山腰,前路因雪崩封锁。陈英杰见风和日丽,便决定继续驾车登山,眼看着一路上积雪越来越厚,开到下午4点,汽车动不了了,下车一看,积雪有1米多高,车轮被积雪托起悬空。

“路况很糟糕,消防救援队花了两个小时才赶到,而在这两个小时的等待中,我却获得了雪山的启发。”陈英杰回忆,他将绑在车顶的画布搬下来,扛到悬崖边上,画布长1.8米、宽0.6米,扛上山非常困难,但他还是觉得这么做很值得。

悬崖上,“阴晴不定,风雪忽至,前一分钟晴空万里,气温很高,下一分钟就来了暴风雪,紫外线、风雪、砂石都主动在我的画上创作”。有时,一阵狂风吹来,将未干的颜料吹出一道墨线,有时,雪花和冰雹将画布晕染,形成了朦胧的美感。受此启发,陈英杰就地找来干草,用干草当做画笔,画出了雪山的质感。风雪一停,强烈的紫外线让颜料迅速风干,形成了皱纹一般的质感。他又把沙粒、树叶、泥等天然材料加入作品,看似无规则,却是让大自然抒发创意。

那天,他创作完画作,六七只鹰盘旋在他的头顶,几束阳光射穿云层,“这是在工作室找不到的美好状态”。

就是在这样的独特环境中,陈英杰创作出云南风景山水写生系列作品,画中的电光石火与俊朗雪山水乳交融,“这些写生作品是真正的风雪砂砾留下的痕迹”。

像水一样,在不停地流动间产生力量

陈英杰曾经把灭火器改装成喷漆罐,“每次进行大型的街头艺术创作我都会使用这个改装喷漆罐。它喷射出的颜料能产生漂亮的肌理,就像操控一匹烈马,充满挑战与刺激”。

他从不循规蹈矩,甚至将油画笔安装在电钻上,让它在高速飞转中形成新的笔触,有时候他又会拿起毛笔,挥毫写意,“画无定法才能表达最真实的内心”。

陈英杰花了很长时间在水墨涂鸦艺术中摸索,“之前没人做过,我没有参照物”。小时候,陈英杰活泼好动,父亲做木材生意,又是一名中国水墨画的爱好者,虽然平时工作很忙,但只要一有时间便陪着儿子画画。在爸爸的工厂里,陈英杰见到各种机械、材料和工具,“这些东西都潜移默化地影响了我,我始终在琢磨绘画工具和材料间的灵感碰撞”。

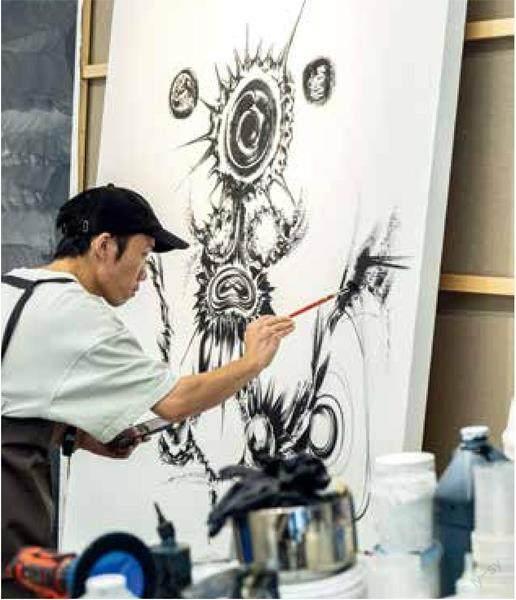

陈英杰在工作室创作。

2022年3月到5月间,陈英杰在云南写生,图为他正在创作《云南写生系列125》。

左圖:2012年,陈英杰受邀前往瑞士苏黎世车站现场创作的作品。中图:2021年,陈英杰在上海南昌路创作的街头水墨涂鸦《自然重力 41号》。右图:2022年1月,陈英杰在上海尤伦斯现场创作的《啸:声色如虎》。

高中时候,陈英杰在教室里坐不住,唯独能在美术室里一坐很久。一次,朋友送他一瓶喷漆罐。拿起喷漆罐,他便一发不可收拾,常常半夜跑到废弃厂区创作。第一件作品便是桥墩下的一条龙,“现在桥墩已经拆了,龙也没了”。

他把零花钱攒起来,买了两大箱子喷漆罐,足足100多瓶。每到深夜,他便骑着单车在城市里晃荡,寻找合适的“画布”,废弃厂房、桥墩、路边围墙上都有他的作品。

一天半夜,他又溜了出去,凌晨2点回家时,父亲正在家里气呼呼地等着他。两人争执了几句,父亲一气之下将他所有的喷漆罐和画具都扔出家门。没多久,父亲意识到儿子真心想在绘画的道路上走下去,便转而鼓励他继续深造。

2009年,陈英杰前往新加坡莱佛士设计学院学习平面设计,“选择平面设计也只是感觉喜欢而已”。结果,学院课程没教会他多少,倒是新加坡大大小小的艺术展览吸引了他。

一次,吴冠中作品在新加坡展出。吴冠中的画笔将欧洲油画的直观、细腻与中国传统艺术的精神和审美融合到一起,陈英杰着了迷,找来吴冠中的作品,体味中西合璧的精髓。

2012年,对陈英杰来说是一个转折点。“我想通了,将中国的水墨画融入街头涂鸦艺术,才是让我的艺术能够持久走下去的动力。”这一年,陈英杰在海选中脱颖而出,受邀参加在瑞士苏黎士中央火车站举办的 2012 沃尔沃艺术展。

这一次,他创作的画布是一面白墻和一辆白色汽车。一下飞机,他直奔车站,一连7个小时,“脑袋里什么都不想,人钻进画里去了”,最终,他画了一条穿梭于青山绿水间的青龙,龙头龙身借助汽车与墙面的错落位置,立体感极强,气势如虹。围观的人群发出阵阵掌声。有艺术评论家评价他的画:“写意与写实的完美融合,尤其是最后动物的那双眼睛,既犀利又沉稳,堪称画龙点睛之笔。”

2015年,陈英杰受邀赴芝加哥唐人街创作,绘制了一幅名为《游龙四季走天下》的长卷式街头涂鸦。此后几年,陈英杰不断接受邀请,在世界各地创作。

陈英杰是个完美主义者,最怕失去对画面的控制感,“以前,一笔画错,我就把整幅画撕掉,把颜料桌踢翻”。2020年,新冠肺炎疫情席卷全球,陈英杰说:“给了我时间反思。”

一个偶然的机会,他接触到卡丁车运动。卡丁车方向盘是一比一转向比,车身离地只有5厘米,地面的质感和颠簸会直接传导给手掌。“这就跟绘画一样。任何时候都要放松,不要求控制一切,就能让画自然流动。”

2021年,他在上海南昌路292号创作的巨幅《自然重力41号》融合了楼前的一棵梧桐树,“自然而然,不求控制,人从画里走出来,以天地为画布”。

陈英杰认为,就是因为没有规则,才能在时间的流逝间,随着想法、状态和精力的变化,寻找新的艺术语言,不停地探索当代艺术。“就像水一样,在不停地流动间产生力量。”

“今后,我将继续努力让中国的艺术走向世界。但我的艺术也在不停地裂变,不会被水墨与涂鸦两个标签限制。”

户外创作来自一瞬间的火花

今年5月,陈英杰结束云南写生,作品运抵巴黎,以“烈日与风雪”为名,展出至9月24日。目前,他正在酝酿新作。在这个“空窗期”,《环球人物》记者走进他的创作空间。棒球帽和素色衣服是他的惯常打扮,“每件衣服都沾了点颜料”。

《环球人物》:对你来说,涂鸦是什么?

陈英杰:一开始只是单纯模仿。在新加坡留学时,我感受到中西合璧的艺术风格,大受启发。我又去欧美感受街头涂鸦文化,开始思考涂鸦是什么、街头艺术是什么,这些西方文化能不能放在中国?反过来,在国外做街头艺术时又该怎样呈现中国文化?答案是:不给自己贴标签。

《环球人物》:你在泼墨涂鸦时的动作,有点李小龙截拳道的感觉,他对你有何影响?

陈英杰:李小龙给了我不少启发,他对中国阴阳哲理的解释对我影响很大。这些年,我从动物画中脱离出来,主要描绘中国的山水与风景,这种阴阳哲理也融入了绘画中。

《环球人物》:如今不少画家使用电脑作画,而你仍花了不少时间在户外写生、创作,费时费力,还要应对突发因素,这种方式仍有必要吗?

陈英杰:有。在工作室创作,所有东西都是安全、熟悉、可控的。但在户外创作会有许多不可控因素,对画作产生影响。户外创作来自一瞬间的火花,是可遇不可求的。

陈英杰

1991年出生于广东顺德,3岁开始学习水墨画。将中国传统水墨画与西方街头涂鸦艺术相结合,兼具写意与写实。2020年,陈英杰入选“福布斯中国30岁以下精英榜”。