应用传统文化史料情境彰显化学学科价值

2022-05-30陈怡

陈怡

摘要:以“燃料的合理利用与开发”教学片段为例,试将我国传统燃料千年利用的史料情境应用于初中化学教学实践中。设置3个层层递进的教学环节:“古今燃料说”“燃烧本质论”和“燃料一定燃?”使学生体会我国传统燃料利用历程,结合现代燃料能源发展,感受化学对人类生产生活的价值。通过组织学生阅读分析,讨论交流,科学探究等活动,帮助学生建立学科思维模型,形成解决问题的思路方法。结合物理电学实验,进行跨学科融合,拓展学科的视野,增强社会责任感。

关键词:传统文化;初中化学;燃料利用;学科价值

文章编号:1008-0546(2022)10-0032-05中图分类号:G632.41文獻标识码:B

2019年12月,教育部考试中心发布《基于高考评价体系的化学科考试内容改革实施路径》中指出,在高考评价体系“一核四层四翼”的框架下,试题情境是实现“四层”考查内容和“四翼”考查要求的载体。具体可分为“日常生活”“生产环保”“学术探索”“实验探索”和“化学史料”五种情境。[1]在日常教学中,教师要尤为重视教学情境创设。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》,及《义务教育化学课程标准(2022年版)》也提出课程内容应有机融入中华优秀传统文化。并在“教学与评价建议”中提出,化学教学可以结合人类探索物质及其变化的历史,探索化学科学发展趋势,进一步引导学生学习化学的基本原理与方法。[2]因此,将合适的传统文化史料情境融入初中化学课堂,可促进学生理解学科原理,掌握学科方法,发展学科素养,彰显学科价值。本文以初中化学“燃料的合理利用与开发“相关内容设计的教学活动为例,将中华传统燃料发现利用史实与现代新能源技术融入其中,探索基于传统文化史料情境彰显学科价值的教学路径。

一、教学主题内容

“燃料的合理利用与开发”是人教版初中《化学九年级(上册)》第七单元“燃料及其利用”课题2中第一课时的教学内容,为新授课。[3]本课时的主要教学内容包括:(1)结合生石灰与水反应放出热量的实验,认识化学反应伴随着能量的变化,知道有些反应放热,有些反应吸热,知道人类需要的大部分能量是化学反应产生的。(2)知道化石燃料的用途,认识化石燃料是人类重要的自然资源,对人类的生活起着重要作用。(3)了解化石燃料的不可再生性、燃料充分燃烧的重要性以及化石燃料燃烧对环境的影响,认同合理开发和利用能源、节约使用化石燃料等,树立环保意识。

二、教学现状分析与教学创新点

1.教学现状分析

在知网、维普等平台检索到的相关主题的教学设计,[4-6]其教学思路各有可借鉴之处:有利用核心概念,建构有关燃料问题的思维路径的学科本质教学设计;有围绕问题链,组织学生进行阅读讨论、科学探究、帮助学生获得解决问题思路方法的教学设计;还有基于培养学生化学学科基本观念,立足学科整体高度,将基本化学观念具体化的教学设计。

2.教学创新点

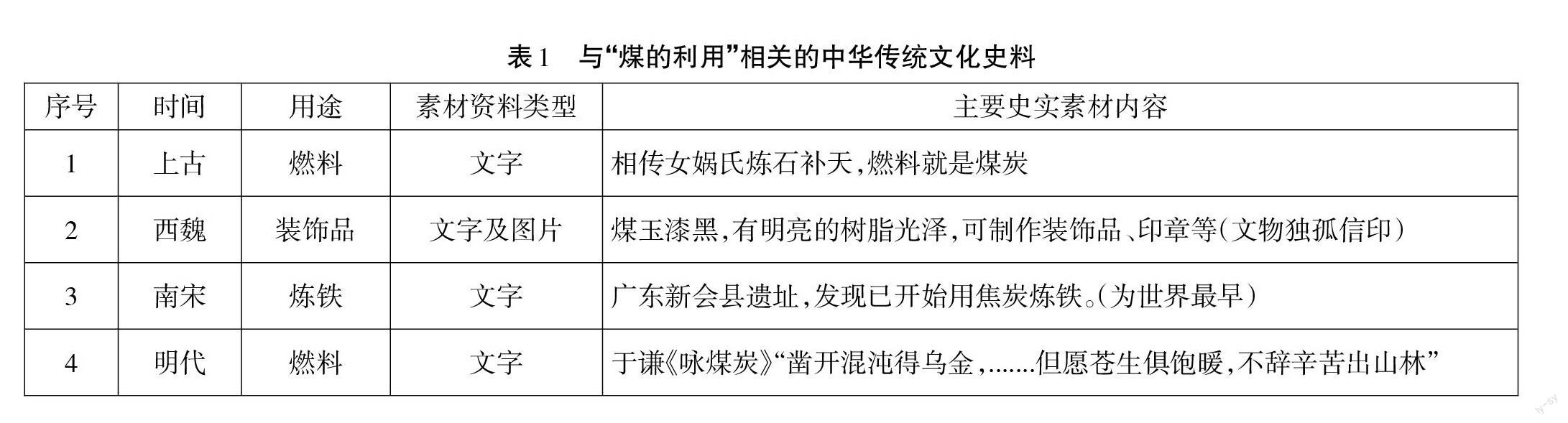

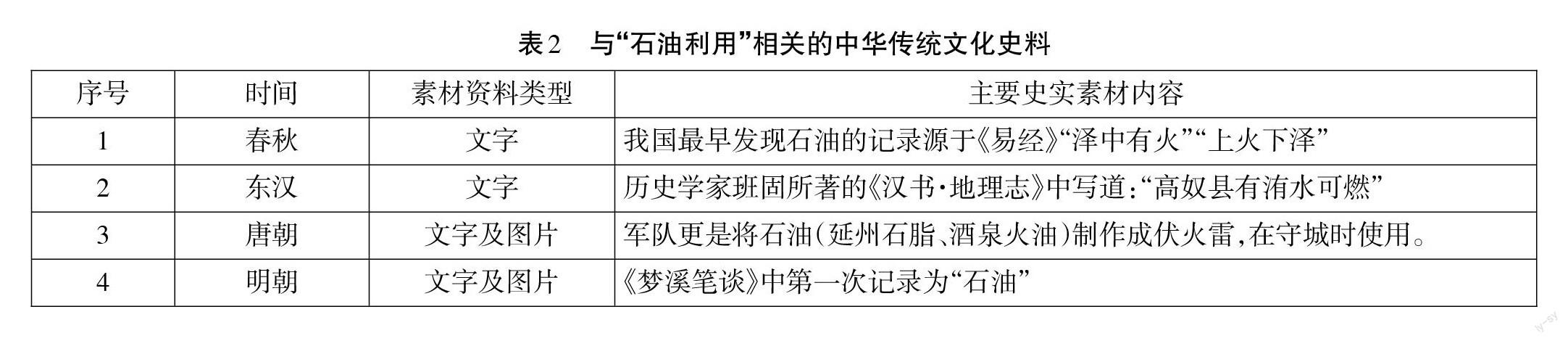

以上案例,对培育学生化学学科素养一定帮助,但未在教学设计的全过程中深度融合传统文化。为此,笔者查阅更多与“燃料(煤、石油、天然气)利用”相关的传统文化情境素材,并梳理传统与现代的燃料利用史料,具体内容如表1—表3所示。

三、教学目标与教学流程

1.教学目标

本课制订如下教学目标:

(1)基于我国能源利用史料情境,知道物质发生变化时伴随着能量变化,认识通过化学反应实现能量转化的重要性;知道化石燃料(煤、石油、天然气)是人类重要的自然资源,知道它们都是混合物,对煤和石油综合利用有认识,了解海洋中蕴藏着丰富的资源,增强学生观察、实验、交流的能力。

(2)认识燃料完全燃烧的重要性,了解使用氢气、天然气(沼气)、煤气、酒精、石油和煤等燃料对环境的影响,懂得选择对环境污染较小的燃料,培养学生思辨精神。

(3)通过与“能源利用”相关的古今中外资料拓展,扩充学生的知识视野,体会化学学科对人类生存发展的巨大价值,进一步激发学生的学习热情,由衷赞赏热爱化学。

2.教学流程

本节课的教学流程见图1。在本节课中,教学主旨定为“古今燃料说”,在教学过程中,结合中华传统燃料(煤、石油、天然气)的使用,林则徐虎门销烟等情境,对比现代生物、航空、清洁燃料使用,以及氢燃料电池等新技术,让学生体会到,燃料的使用也是随着时代变迁而不断演进创新的。充分挖掘今昔大量的燃料利用工艺史实资料等,重建教学环节的呈现顺序(情境线)。采用体验式学习的策略,让学生在真实情境中内化知识,形成自己的“燃料利用”知识体系(知识和活动线)。融合古今中外燃料使用的演变历程,在此基础上揭示化学技术发展对燃料改进和能源工艺提升的重大影响,弘扬中华传统文化,彰显化学对人类社会发展的贡献(价值线)。

四、教学片段实录

教学片段1:穿越古今,构建新知(古今燃料说)

师:课前老师安排同学们预习新课,并采访了几位同学谈一谈家庭燃料的使用情况。

生:充满期待,共同观看采播录像1,大部分同学知道当前家用燃料有煤、石油和天然气等。

师:补充煤和石油的古代利用史,并对比二者在当代的综合利用,见图2。

生:结合导学案,学生们汇报补充煤和石油的状态,燃烧主要产物和优缺点等。

师:天然气通常与石油伴生,所以最早在春秋时期发现石油,也同时发现了天然气,《易经》记载:“泽中有火,上火下泽”。汉、晋、明三朝史料文献也有相应的记载(见图3)。而从化学角度我们如何分析天然气的元素组成?

生:交流探究方案,设计可利用检验其燃烧产物的方法推测含有碳、氢元素,并观看甲烷燃烧视频。

师:总结甲烷物理化学性质,完全燃烧产物、不完全燃烧的产物不同。

过渡:领略了传统燃料的魅力,咱们再认识几种新燃料,播放学生采访视频2。

生:饶有兴致观看,不时发出笑声。从访谈中知道目前还有几种清洁燃料,如酒精、氢气、可燃冰等。

师:刚才天然气(甲烷)燃烧,大家设计了其元素组成的检测方案,可否进行知识迁移,进行酒精元素组成的检测?

生:利用打火机、酒精灯、澄清石灰水、干冷烧杯等进行实验、汇报实验现象及实验结论,证明酒精中含碳、氢元素。并通过查阅课本资料,写出酒精燃烧化学方程式。

师:能否从微观角度画出酒精燃烧反应示意图?

生:利用希沃白板的克隆技术,补充完成图中相应的空白,见图4。

师:酒精由谷薯类粮食酿造,为生物燃料;在第五单元《利用化学方程式计算》一课中,我们还介绍过液氢,是航天燃料;还有可燃冰(沼气)等,属于新型燃料。

生:观看中央台节目《加油向未来》可燃冰片段视频,并完成相关导学案。

设计意图:通过师生课内外共同查阅古今对比的燃料相关资料,以及在课堂交流相关问题,从转化观、元素观、微粒观、守恒观等角度树立物质(燃料)的化学变化,从整体角度认识物质(燃料)及其转化。

教学片段2:建立模型,深化体系(燃烧本质论)

师:在人类利用各种燃料改善生产生活条件的进程中,也出现过一些不和谐的状况,如1952年英国伦敦爆发的“伦敦烟雾事件”。当时法国的印象派画家莫奈恰好在伦敦,接连画了19幅不同色调的“伦敦国会大厦”(见图5),什么原因形成这些烟雾?造成空气的污染?

生:查阅课本等资料,了解分析空气污染是由于煤、石油等燃烧生成二氧化硫、二氧化氮等有害气体并结合雨水等形成酸雨污染,造成金属、大理石建筑以及动植物等危害。

师:结合古今对比的各种燃料及其燃烧产物,总结燃料燃烧的原理本质,形成本课的知识结构关系框架如图6所示。

设计意图:创设丰富的教学情境,从西方美学史料中,分析获取与化学生产、生活实际相关的问题。组织学生参与相关问题的讨论,在学生原有的知识结构中发展新认知,师生共同构建本课知识体系。

教学片段3:展望科技,坚定信念(燃料一定燃?)

师:人类利用燃料,即利用其燃烧产生的能量,那么燃料是否一定要燃烧才能实现能量转化?

生:回答是否各半,部分不能确定,持怀疑态度。

师:实验是检验真理的最高标准,不妨一试。

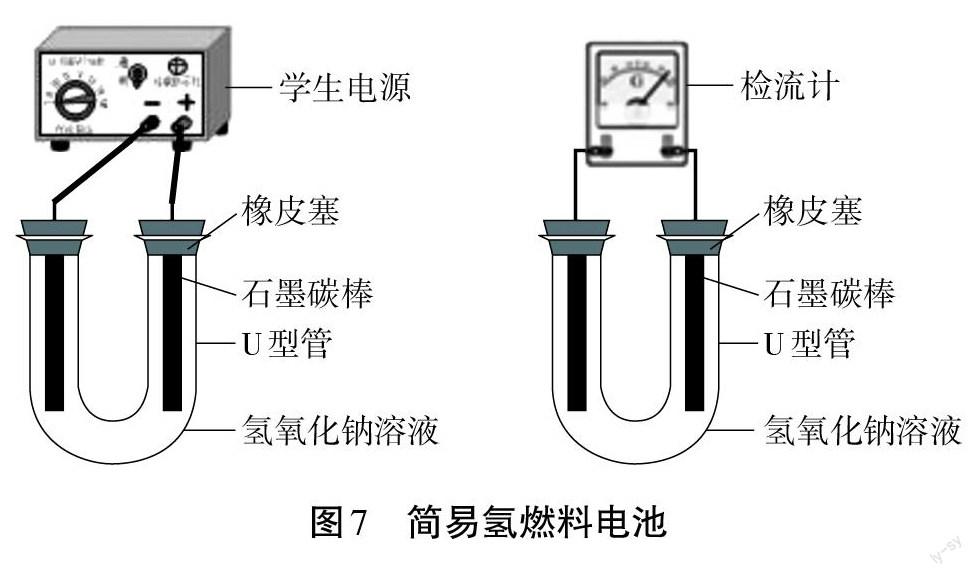

演示:简易氢燃料电池实验,在U型管中装入氢氧化钠溶液,用学生电源连接U型管正负极,进行水电解实验数十秒钟(氢氧化钠起导电作用),可用希沃投屏技术实时转播实验。待两极石墨碳棒出现明显气泡时,立即换接检流计,观察到检流计指针大幅度偏转,如图7所示:

师:检流计指针偏转说明什么?原因是什么?能量如何转化?

生:说明有电流通过,氢气和氧气发生化学反应,化学能转变为电能。观看氢燃料电池汽车视频。

师:目前在氢燃料电池汽车领域,日本丰田的Miria汽车技术处于世界领先水平,中国技术还需要追赶。但我国在新能源电动汽车等领域也有许多亮点,未来可期。请观看纪录片《辉煌中国》第四集“绿色家园”片段,归纳出我国还有哪些关于新能源利用方面的举措。

生:观看视频,归纳:光伏发电、风力发电、水力发电、特高压输电技术、“华龙一号”核電等技术。为13亿中国人提供清洁能源,为国家可持续发展提供充足动力,为全球应对气候变化做出绿色承诺。(鼓掌,连声说“超燃”……)

师:对,本单元主题就是燃料,当然要“燃”!燃料,链接古今,关系民生。感谢先辈们的负重前行,才有我们今天的岁月静好。而未来的诗和远方,还需要在座同学们不忘化学学习的初心,砥砺前行……

设计意图:通过前沿科技的渗透,引领同学们展望化学的前景,体会化学对中国乃至全人类社会发展的重要贡献。勉励孩子们坚定理想信念,学好化学,勇于担当!

五、教学反思

1.增强文化底蕴,凸显化学学科价值

燃料利用的历史就是人类发展史的缩影,其演变历程是一幅恢宏的画卷。本课从传统文化史料引入,并通过古今燃料(煤、石油、天然气)使用的对比,展现传统与现代工艺结合焕发的魅力,学生既能感叹于古人智慧之结晶,又能体会和感受我国传统文化之美。教学设计新颖,穿插西方美学史料,趣味解说酸雨成因,学生既掌握了知识又丰富了视野,还深切感受到化学对人类生产、生活的价值。

2.建构学科体系,注重方法观念渗透

本课从元素角度认识物质化学变化,进而把这些变化和反应置于社会应用和环境影响的大背景中,抽提出燃烧反应的本质。建立知识体系整体主干后,再通过师生互动,逐渐丰富体系中的“枝叶”,让学生从整体把握本课题乃至本单元的结构化教学内容,而不是零碎知识点的堆砌。在学生亲身参与的课前采访和课中检验燃料元素组成等实践活动中,渗透元素观、物质观、平衡观、环保观等化学学科观念。

3.展望化学未来,搭建学科跨越桥梁

本课中利用能源、节约能源、保护环境是我们大家共同关注的社会议题。化学学科与生产生活紧密相连,是STSE教育的重要组成部分,因此在教学中还应注重补充较前沿的化学展望,这也对教师终身学习提出更高的要求。备课过程借鉴多版本教材(初中化学沪教版、鲁教版、科粤版教材,高一化学必修教材等),从中提取并设计了简易氢氧燃料电池实验。通过演示实验呈现,并与初中电学物理知识无缝衔接,让学生在实验直观感知中,突破能量转化的教学难点。

总之,博古通今,观照未来。《礼记·中庸》中谈学习:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”。即学习需广博涉猎;善于提问请教;周全缜密思考;做出清醒判断;在学习后付诸实践。在学习过程中,学生不仅要关注知识“是什么”和“怎样用”,也要明白知识“从哪来”“到哪去”,对知识“先传承”“再创造”。从单一的平面知识,到立体的纵深拓展,从而建立跨学科,多维度的网状联系。教育最终目的是使人全面发展,终身学习独立思考,绝不能只有学科的知识灌输。

参考文献

[1]单旭峰.基于高考评价体系的化学科考试内容改革实施路径[J].中国考试,2019(12):45-52.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[3]人民教育出版社,课程教材研究所,化学课程教材研究开发中心.义务教育教科书·化学(九年级上册)[M].北京:人民教育出版社,2012:74-78.

[4]王钦忠.基于学科本质的化学教学——以“燃料的合理利用与开发“为例[J].化学教学,2013(6):38-40.

[5]杨剑春.目标导学模式下的教学设计与反思——以人教版“燃料的合理利用与开发(第一课时)”为例[J].化学教与学,2020(3):33-35.

[6]廖卫星,杨壮宇.促进化学基本观念建构的教学实践研究——以“燃料的合理利用与开发”为例[J].化学教育,2014(12):68-71.