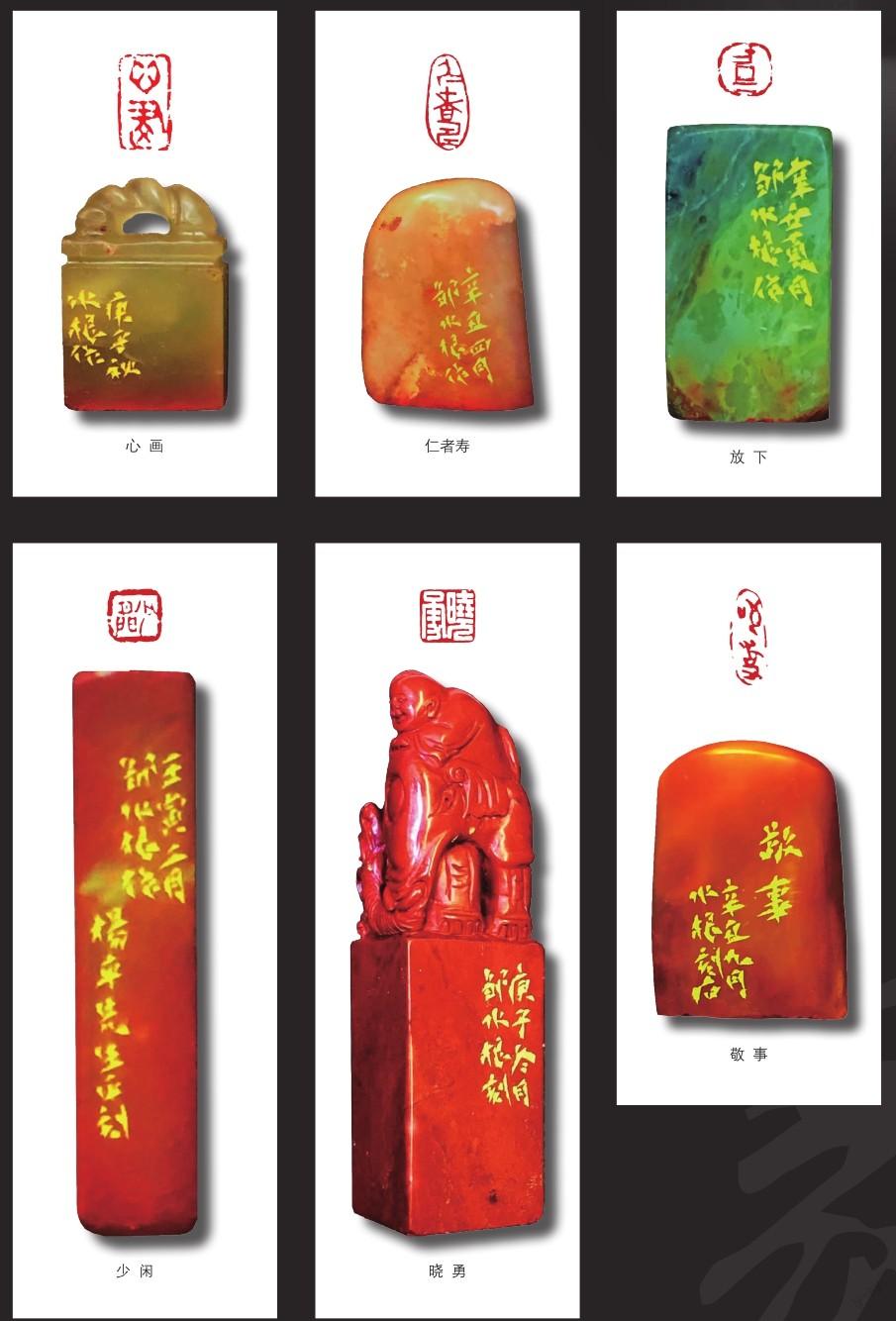

邹水根和他的篆刻艺术

2022-05-30唐吟方

唐吟方

由于上世纪八十年代掀起的篆刻热潮,篆刻界中断了许多年的师承传统得以复元。此时出现的师承模式和以前有所不同,但它的出现确实是“篆刻热”最好的注释,似乎同时也成全了新时期篆刻流派的涌动和形成。就学艺者而言,师承传统的接续,使大多数篆刻青年找到了“取法”上的归宿,不过,有一小部分人由于各种原因仍然以自学的姿态跋涉在艺途上。邹水根就是其中少数没有师承背景的一个,但这并没有妨碍他成功步入篆刻艺术界。

邹水根接触篆刻是在上世纪八十年代初,赴上海同济大学学习的他无意中与篆刻相遇。我们无法知道这个江西学子为何与篆刻一见钟情乃至后来的终生结缘。就在这一次,他购置了与篆刻有关的用具印谱、工具书等等,从此开始 了充满快乐、痛苦的篆刻之旅。邹水根坦承明清篆刻史上的那些大师巨匠的经典之作对他影响最大,从明清经典作品里,他接受了篆刻技巧也接受了篆刻审美,包括后来慢慢认同的篆刻艺术立场。在邹水根看来,明清经典是印学史上一座蕴含丰富的矿藏,聚合着无数优秀印人的聪明才智及创造性表达。邹水根认同这样的印学观,也是抱着这样的心态去观察、理解、接近明清以来诸家作品,领略其风韵神采,揣摩其表达形式,进而揉合融化而为自家所用。其间历经磨难,甘苦杂参。多方求法广泛取资的结果是: 在把握明清各种流派来源去流正变后,令他在自己的创作中获得了表达上更大的自由。

我没有问过邹水根是怎样克服寻求篆刻途径时遭遇的困难;掌握篆刻技术后又是怎样深入创作腹地精神层面的;再有就是如何处理学与用、传承与创作之间的关系。这些问题并不复杂,对于一个自学者来说一定充满了艰辛。不过, 这种求艺方式使邹水根在不断面临问题的同时,也强化了他应对问题的能力,使得他在以后的从艺生涯中拥有比其他人更多的执着、方法与耐心。我注意到邹水根的创作方式与思维和印坛大多数印人的不同,和流行风尚拉开了距离,保持着相对独立沉静古雅的印风,这种篆刻取向显然与邹水根以自学方式介入艺途有关。

邹水根选择自学并非有意为之,但这样的选择无意中成全了他的獨立的篆刻创作观,比如远离风潮,比如贴近经典,比如艺术个性表达筑基于共性之上的立场,使他的篆刻创作在当代印坛以师承为中心的模式外别具意义。另外, 邹水根的印名通过纸媒发表获得,这令他绕过了与展览为主要渠道的发表途经的纠缠。在对艺术多元化生态有更深了解的今天,我们就更加称道邹水根学艺创作模式的可贵与价值。

江西是个令人神往的地方。赵之谦晚年为成就平生功事,远离故土来到江西,最后终老那里。黄牧父曾经在南昌接受西方的技术文明,诱导他后来对新印风的探索。从江西走出来的大师傅抱石才情蓬勃,更是书画印史无所不能的 全才。故友萧高洪才华横溢,工于印史,治印不多,却高华清峻。邹水根是我交往25年的老朋友,他是我见过的印人中最朴实、勤勉、踏实的一个,为艺为人独立,而且持久力强,正如他的印风所示:安详、淡泊,意味深长。他把平生第一本印谱的序交给我,可见他对我的信任,我也乐意就他的创作略抒管见。

从明清经典出发,走出过许多印人。我相信这条路今后还会走出无数优秀印人。邹水根“以古为新”的创作之路,决定他的作品秉承经典的性格,以含蓄、古雅为追求,也决定了他的创作以传承为主线。邹水根已发表的大量作品, 多次获全国大奖,证明其学艺之路的成功。他的经验告诉我们:篆刻之路如此开阔,正象西谚所言“条条大路通罗马”。

祝愿邹水根今后的路越走越坦夷,在继承中阐发自我,寓古于今,古韵今情,为江西在中国印坛贡献更多醇厚、优雅、清新的佳作。