园林刻石景观储存中华文明的密码

2022-05-30高媛黄晓

高媛 黄晓

想要把人类文明的记忆保存亿万年,唯一的做法就是“把字刻在石头上”。

刘慈欣在《三体:死神永生》中揭示了这个文明长久流传的秘密。

《死神永生》是刘慈欣《三体》科幻系列小说的最后一部。书中讲述了程心带领地球文明在宇宙战争中寻求出路的故事。地球最终未能摆脱被高级文明毁灭的命运,只有程心和艾AA逃出了太阳系。后来,她们不幸分别。等到程心再度返回分别的地点,已经过去了1800万年。程心努力寻找朋友留下的痕迹,1800万年的岁月足以湮灭一切,但她最终却在石头上找到了朋友刻的字。

通过“把字刻在石头上”,艾AA向程心传递了重要的信息,让她得以躲过宇宙坍缩的危机;通过“刻在石头上的字”,程心得以了解朋友的心意,两人的心灵再次紧密联系在一起。

“把字刻在石头上”,这个自人类文明诞生起就在使用的方法,在《三体》构想的充满不确定性的宇宙战争中,依然带给人类文明延续的希望。

刻石简史——与人类文明同寿

“把字刻在石头上”,即为刻石。

刻石在我国有着悠久的发展历史,刻石上的文字储存着中华五千年的文明密码。伴随着中国文明发展的进程,刻石逐渐与园林结合在一起,形成精雅的题刻赏石景观。

早在商代,就已经出现石刻文字。河南安阳殷墟出土了刻有十天干十二地支的石签,成为中国刻石的滥觞。

从战国到秦代是中国刻石的萌芽阶段。秦始皇五次出巡,为颂扬个人功绩,在大江南北分立七处刻石。魏晋时期的王彪之曾登上会稽山,寻访秦始皇的“会稽刻石”,写下“秦皇遐巡,迈北英豪”的诗句,赞叹秦始皇的统一伟业。

汉代是刻石景观的形成阶段。东汉大将军窦宪、班固北击匈奴三千里,班师回朝时在燕然山刻石记功。这块刻石湮灭了两千余年之久,2017年在蒙古国杭爱山被发现,石上共有260余字,与《后汉书》记载的《封燕然山铭》几无差异。刻石文字详细记载了窦宪大军在大获全胜后刻石记功,以告慰先祖、震慑匈奴、安定四海、远扬国威的理想。

魏晋时期的刻石发展有所低落。曹操以天下凋弊为由,禁止立碑,使碑这一重要的刻石形式发展停滞。

隋唐两宋是我国刻石的成熟与鼎盛阶段,刻石的纪念性日渐突显。唐代“黄粱一梦”的故事讲到,卢生梦见乡民“刻石纪德”来赞扬他兴修水利,“立石于居延山”来颂扬他守卫边疆的功绩。宋代散文家曾巩为孩童“秃秃”的悲惨命运鸣不平,写下《秃秃记》一文,讲述他“买石刻其事”——用刻石记载下秃秃的事迹,以警示后人的愿望。

元代刻石景观作为重要的标识性构筑物,仍有一定发展。明清是刻石最后的高峰,伴随着北方皇家园林和江南私家园林的发展,刻石与园林景观紧密结合在一起,成为园林的重要组成部分。

园林刻石——精雅的文明记录形式

园林的出现标志着人类文明进入了新的阶段。在满足了衣食住行等基本需求之后,人类想要追求更加美好的生活,因此开始了园林的营造。与人类文明同其久远的刻石,也进入到园林中,形成蔚为大观的刻石景观。

回顾中国刻石的发展简史,其中有四种刻石尤为重要。摩崖刻石、碑式刻石、帖式刻石和独立刻石,每一类刻石都见证了不同时代中华文明发展的辉煌历史,与园林景致相结合,在无言中给人们带来恒久的感动。

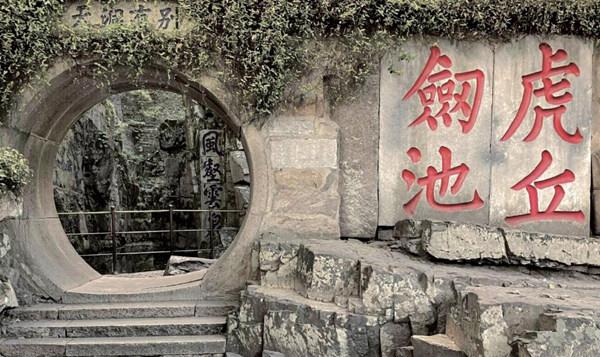

摩崖刻石

“摩崖”指在山崖石壁上镌刻字画。摩崖刻石起初是人们游玩名山大川时,在岩壁上寄兴表志的镌刻,具有明显的标志性。后来与园林中的假山结合,形成了精雅的摩崖刻石景观。

苏州环秀山庄问泉亭旁的假山上有一块摩崖刻石,题作“飞雪”。“飞雪”出自苏轼《试院煎茶》的“眩转绕瓯飞雪轻”,原诗描写了茶碗中飘着白色浮沫的茶汤,题在此处形容泉水的轻灵。飞雪泉曾是苏州城内一处名泉,陈从周《苏州环秀山庄》一文提到,清代乾隆年间蒋楫在此居住,“掘地得泉”,命名为“飞雪泉”。嘉庆年间戈裕良造园时,将其巧妙地转化为环秀山庄大假山山涧的源头。

“飞雪”刻石位于西侧边廊至问泉亭的转折处,人们游览至此,除了向南回望庭院大假山,还可以向北观赏小假山上的刻石。大小假山加上山间的“飞雪”,使人仿佛置身于“两山夹一谷”的胜境中,“飞雪”二字令人联想到当年泉如飞雪的盛状。

碑式刻石

“碑”指竖立起来作为纪念物且刻有文字的石块。园林中的碑式刻石,碑体规制较高,碑文篇幅较长,具有很强的纪念性。

清代龚自珍《说京师翠微山》一文提到,他游览京西翠微山龙泉寺时看到前人留下的刻石。无独有偶,在距离龙泉寺东南八公里的大觉寺,也遗存有大量历代的碑式刻石。其中一块明代的“御制大觉寺碑”尤为特别,记载了该寺由“灵泉寺”更名为“大觉寺”的经过。此碑立于山门北侧的碑亭中,刻有宣德三年(1428年)明宣宗朱瞻基撰写的《御制大觉寺碑记》,记载了重修大觉寺的起因和重建后的盛况。宣德年间“灵泉寺”日渐凋敝,明宣宗在太后的授意下出资重修该寺,并取“大彻大觉”之意更名为“大觉寺”。

甫入大觉寺山门,便可看到北侧的碑亭和亭内的“御制大觉寺碑”,两者已成为大觉寺园林景观的重要组成部分。这块明代御碑距今已近600年,历尽悠悠岁月,与古玉兰银杏为友,见证着大觉寺的沧桑历史。

独立刻石

独立刻石指园林中刻有文字的特置赏石,区别于刻在假山上的摩崖刻石。这类刻字一般用来标注名石的名称,在一些体量较大、造型精美的刻石上,还可以刻写赏石者的感想。

北京中山公园“来今雨轩”前有一块名为“青云片”的独立刻石。此石原是明朝米万钟的遗物,后被乾隆移至圓明园的时赏斋。乾隆对此石钟爱有加,除了在上方题刻“青云片”赐名,还在石上刻写了8首诗,介绍“青云片”的来历、迁移过程、外观形貌以及命名的缘由。其中《青云片歌》提到“泐(铭刻,用刻刀书写)题三字青云片”,印证了乾隆赐名“青云片”,并命工匠在顶部刻写“青云片”三字的史实。

如今游人可以在中山公园看到“青云片”刻石,除了欣赏它的绰约之姿,还可以辨认石上所刻文字。这些刻字历经风雨沧桑,有所破损,但许多字迹仍清晰可辨,引人遥想当年乾隆皇帝在圆明园赏玩奇石、题诗刻字的场景。

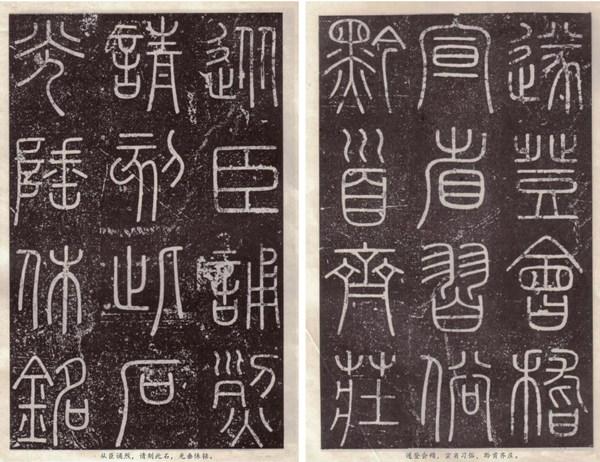

帖式刻石

帖式刻石又称法帖,指供人摹写的名家书法样本,通常镶嵌在园林的白壁上,做“补壁”之用,兼具展示性和装饰性。古代士大夫多有收藏法帖的雅好,宋代罗大经《山静日长》记载,春末夏初之时,他在山林庭院里欣赏收藏的古代法帖,品味“山静似太古,日长如小年”的园居生活。

留园是苏州四大名园之一,廊内白壁上嵌有天下名帖——《二王法帖》和《仁聚堂法帖》,在园中穿梭游览之余,兼可欣赏点缀其间的书法名帖。这些帖式刻石与留园的建筑、游廊巧妙结合,从入口夹道到西侧爬山廊,再到石林小院,各处墙面上皆有帖式刻石。其中最著名的要数东晋王羲之的《快雪时晴帖》。该帖是大雪初晴时,王羲之带着愉悦心情问候友人的短笺。全帖共28字,酣畅自然,尽显魏晋风流。其中“快雪时晴,佳想安善”之句,启发留园旧主盛康在园内修建了“佳晴喜雨快雪之亭”。

“快雪时晴”代表了中国古代知识分子追求的隐逸之风。该帖自东晋王羲之落笔以来,历经宋代《二王帖》祖本、明代木本和青石法帖等,后由吴江刻帖高手董汉策改刻,并被留园旧主刘恕购得,装饰在园中。游人漫步其间,观景赏帖,仿佛还能窥见东晋那日的快雪时晴。

园林中的各类刻石,多为赋诗者、书写者和刻石者通力合作的艺术硕果;每一块刻石都以雅致的形式,记录下人类文明的痕迹,凝结着穿越时光的智慧。虽然有些刻石距今已十分遥远,但借由刻石上的文字,观者仍可在人类文明的时空中自由翱翔,感受商周占卜时吹过的清风,魏晋夜幕中初晴的白雪,唐宋山林里淌过的清泉,明清园亭内啁啾的鸟鸣;并在这样的感受中,超越个体命运的有限,对整个人类文明产生共鸣和关怀。

刘慈欣在《三体:死神永生》中写到,程心和艾AA逃离太阳系之前,曾前往位于冥王星的地球文明博物馆。她们在冥王星地下看到了刻在石壁上的人类文明简史,感受到人类文明的悠久。这样的感受,恰似我们今天静对环秀山庄的“飞雪”,遥想流瀑飞雪;仰望大觉寺的御碑,感悟众生大觉;观赏乾隆的“青云片”石,体会爱石成痴;欣赏留园的法帖,品味书园合一。借助刻石上的文字,领略多姿多彩的园林胜景。

古为今用——刻石景观融入现代设计

在现代社会中,刻石同样有着广阔的应用前景,广泛分布在公园、校园以及机关单位等各处,为现代景观增添了庄严古雅的气质,使人们能够与现代环境产生更深层的精神联系。

北京林业大學有一块“楚”字刻石。这块刻石是湖北省林业厅和校友会捐赠的。这块刻石的巧妙之处在于,“楚”与“梦”字形相近,乍看之下人们多以为是“梦”字,表达了林业人追求的“林之梦”,但实际上这是湖北的古称“楚”。怀素、赵孟頫等名家的《千字文》都使用了这个字形。

为了更好地发扬刻石景观的优秀传统,要善于从古代刻石中汲取营养,将刻石更好地融入现代设计,起到锦上添花的作用。比如运用摩崖刻石增强与景观环境的联系,借助碑式刻石营造庄严的景观氛围,发挥独立刻石的标志点景功能,展示帖式刻石的书法艺术,使得各种类型的刻石景观能够再次焕发青春。

园林刻石景观储存着中华文明的密码。在对刻石的无数次回望中,人们获得了与历代先贤灵犀相通的感动,与流传千年的文明绾结为一体。通过将刻石景观融入现代设计,可使其文化艺术价值古为今用,在新时代里书写新的文明篇章。