促进教师教学能力提升的大概念统领单元教学实践

2022-05-30宫清丽刘颖文张雅娜

宫清丽 刘颖文 张雅娜

摘要: 针对化学学科组青年教师教学能力发展状况,以教研组为学习共同体,以“物质结构 元素周期律”为例,提出教学内容结构框架和单元教学设计流程,通过大概念统领单元教学的实践研究,将提升教师教学能力的关键环节贯穿其中,取得了显著的教学效果。

关键词: 大概念; 单元教学设计; 教师教学能力; 物质结构; 元素周期律

文章编号: 1005 6629(2022)08 0030 06

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

教师的教学能力直接影响课堂教学质量。为精确了解青年教师的教学能力,根据王磊等提出的教学能力水平分级模型[1]进行“教师教学能力”诊断,发现本校青年教师的化学教学能力主要存在以下问题: (1)学科理解能力上,对化学教材中显性知识背后隐含的学科思想和价值导向认识不足;(2)教学目标设计能力上,未能准确预测学生的发展空间,教学目标与学生的最近发展区不够贴近;(3)尚未做到高屋建瓴,对知识的系统化把握不准,缺少结构化组织能力;(4)在某种程度上忽视课时之间的关联,未能对学生化学学科核心素养做到有的放矢、循序渐进的培养。

《普通高中化学课程标准(2017年版)》(以下简称2017版课标)明确指出“进一步精选教学内容, 重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实”,要求教师在化学教学中要“紧紧围绕‘发展学生化学学科核心素养这一主旨,优化教学过程,有效提高教学质量”[2]。但学校教研工作一般仍以课时为单位进行研讨,较少开展以单元为单位的结构化教学研究和实践,这是造成教师教学能力无法适应2017版课标要求的主要原因。

针对以上问题,本学科组以“学科大概念统领下中学化学单元教学设计的实践研究”课题研究为主要抓手,充分发挥学科组、教研组团队的力量,开展基于学科大概念的单元教学研讨,让教师在“研究-实践-反思”的不断循环中,实现教学关键能力的螺旋式上升。 以人教版(2019)必修第一册第四章“物质结构 元素周期律”[3]大概念统领单元教学实践为例,探讨并阐述青年教师在大单元教学研究与实践中教学能力的提升过程。

2 能力提升路径构建及实践过程

2.1 能力提升载体: 大概念统领单元教学

课程目标由知识本位转向素养本位,过去传统的基于课时、知识点的教学设计难以匹配素养目标,素养目标需要与之相匹配的单元设计[4]。单元教学以观念的建构为中心目标,上承课程目标,下接课时目标,各个课时之间相互联系形成合力为观念的建构服务。一个单元就是一个指向素养的、相对独立的、体现完整教学过程的课程细胞,有助于教师连贯地理解目标,灵活地整合教材,突出教学的结构性和方向性[5]。因此,學科大概念统领下的单元教学需要教师具有深厚的学科理解力和教学过程设计能力。在此实践过程中教师努力深刻领会化学学科核心素养的内涵,科学制定化学教学的目标,整体规划教学内容的深广度,合理组织化学教学的内容等。

2.2 实践流程

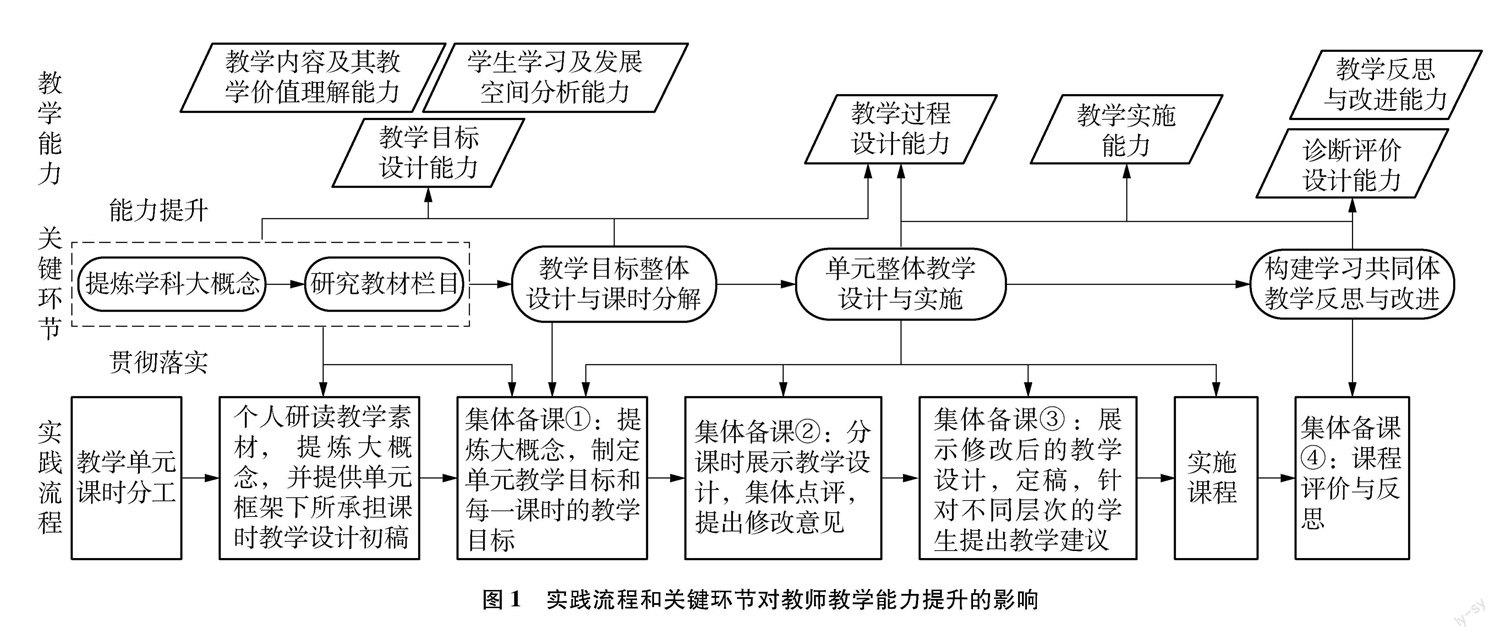

学科组进行了单元教学设计实践,总结出在教学实践过程中五个提升教师教学能力的关键环节及其对教师教学能力的影响(见图1)。

在进行教学单元课时分工时要注意教学内容的连贯性。如“原子结构与元素的性质”两课时分别是典型金属元素和典型非金属元素的学习,既有研究方法上的一脉相承,又有明显的性质差异性,由一位教师统筹完成有助于保持思维的连贯性。分工时还要考虑教师教学能力的差异性,难度较大的教学内容如复习课则建议分配给教学能力较强的教师去完成。

2.2.1 关键环节一: 提炼学科大概念,提升学科理解力

在提炼学科大概念这一关键环节,教师对课程标准、课程内容的理解越发清晰和深入,教师的学科理解能力得到进一步提高。

“解构学科核心素养”是学科大概念提炼的主要路径之一[6]。教研组教师通过研读“物质结构 元素周期律”整个单元的教材、教师教学用书以及课程标准等教学资源,采用“解构学科核心素养”路径,提炼出本单元的大概念,见图2。

“位”“构”“性”三者之间的内在联系就是统领本单元教学的大概念,教学中要围绕如何建立三者之间的联系以及运用这个大概念预测和解释元素的性质而展开。教研组教师搭建的“物质结构 元素周期律”的教学内容结构框架和课时划分见图3。

学科组教师在搭建框架的研讨中,对化学学科核心素养的认识逐渐加深,其内涵不再空洞、遥不可及,一致认为以学科大概念为核心开展单元教学可以把发展学生化学学科核心素养的目标逐步落地。

2.2.2 关键环节二: 研究教材栏目,提升教学内容的功能价值理解能力

提炼学科大概念后,需明确化学思维方式和研究方法。此过程中,教师对教材栏目中蕴藏的学科思想方法和学科认识方式有了进一步的认识,提升了教师对教学内容及其功能价值理解能力。

人教版教材中设计了丰富的栏目,它们是教材的重要组成部分,是对教材知识的进一步拓展和提升,为教师的教提供了素材,为学生的学指明了方向,对建构知识、发展学科核心素养起着重要的作用[7]。尤其是“引言”“方法导引”“整理与提升”等栏目呈现了科学研究方法和科学思维方法,教师应该认真研究这些栏目,挖掘其教育价值。

“物质结构 元素周期律”的“方法导引”栏目具有预测功能,预测包括依据、预测和评估三个环节。“整理与提升”栏目以钾为例建构了“位”“构”“性”的认识模型,用此模型可以预测陌生元素的性质。教学过程中,教师需先明确本章节栏目所承载的研究方法和认识模型,以栏目为依托,引导学生提炼方法和建构模型,并在此基础上形成关键能力,最终能更高效更系统地学习更多的元素知识。

2.2.3 关键环节三: 教学目标整体设计与课时分解,提升教学目标设计能力

学科组在提炼学科大概念和明确学科思维的基础上,从单元教学视角下进行单元教学目标的分解,有助于教师理解各个课时目标之间的内在联系,提升教师的教学目标设计能力。

以大概念为统领的单元学习目标着眼于学生学科核心素养的发展,兼顾知识、思维和能力等多个层面,重在促进学生由“知”向“能”的转化[8]。通过把单元目标分解到每个课时中,教学目标才能得到逐步落实而最终实现。

学科组通过对接学科核心素养,深入分析课程标准要求,确定本单元教学目标是: 学生能正确认识元素“位”“构”“性”之间的内在联系,具备能根据“位”“构”的特点预测和解释元素性质的关键能力和思维模型,具备宏观辨识与微观探析的思维方式。在此基础上把单元教学目标分解到每一课时中: 第1课时学习原子结构(课时划分见图3);第2课时建立“结构决定位置,位置反映结构”的核心观念;第3、 4课时通过碱金属元素和卤素的学习,完整建立“位”“构”“性”之间的内在联系。

单元目标框架下设计教学时,各课时教学目标更清晰,教师更注意持续和递进式培养学生的化学学科核心素养。集体备课时经常听到的话语是:“××老师,这一节课要帮我把学生的××知识铺垫好,把××能力培养起来”;“××老师,这节课只要初步完成××,提升部分等我下节课来”;“××老师,资料准备得很多,但我们要围绕这节课在本单元的功能地位上来筛选资料,重心不能偏”等等。

比如青年教师刘老师在第一次进行“元素周期表”教学设计时,设定教学目标没有从单元教学目标视角下考虑,未能做到“瞻前顾后”,没有把建立“结构决定位置,位置反映结构”的核心观念作为本节课的主要教学目标,使教学重心出现了偏离。刘老师从评价学生前置作业“形形色色的周期表”引入,花费时间较长,未承接第1课时的1~20号元素的原子结构示意图,缺乏“演绎-归纳”过程;在周期表具体内容学习时,尽管素材比较丰富但缺少主线,导致学生掌握的知识比较零乱,未能加深对“位”和“构”观念的认识。

经过教研组集体研讨,刘老师对教学内容进行了删减和重构,课堂内容结构更改如图4所示。

精简引入环节,从化学史快速进入周期表学习;精简素材,以1~20号元素原子结构为抓手,删去琐碎素材,突出主线;精简思路,从宏观到微观逐步认识元素周期表;构建观念,总结得出元素在周期表的位置和原子结构之间的关系。为后续碱金属、卤族元素的学习和“位”“构”“性”认识模型的建构做好铺垫。

通过多次集体备课和反复修改教学设计,刘老师充分体会到立足于学科核心素养和单元整体设计教学目标的重要性,教学目标设计能力得到了显著提高。

2.2.4 关键环节四: 单元整体教学设计与实施,提高结构化处理能力

单元教学设计有助于教师站在大概念视角下审视单元内的化学知识,建立知识之间的本质联系;有助于教师 理解教学内容的 实质和意义,提升教师学科理 解

力;有助于教师克服课时教学的局限性,提升整体性、贯通式的教学过程设计能力。

学生化学学科核心素养的发展是一个持续渐进的过程。教师通过单元教学设计可以整体规划、由浅入深、层层递进,逐步培养学生的核心素养。

本单元的重要学习目标之一是学生能够根据元素在周期表中的位置和原子结构,对陌生元素进行分析、解释和性质预测。“预测方法模型”的建立和运用,在多课时设计中得以逐步推进,具体如表1所示。

2.2.5 关键环节五: 建立学习共同体,提高教学反思与改进能力

由于知识体系、思维方式、认知结构等方面的差别,不同的教师在设计教学目标、确定内容的地位和作用以及教学策略等方面的认识会有所不同。以教研组为学习共同体进行单元教学设计,教师通过思维碰撞,相互学习,提高了教学反思与改进能力,增强了团队协作的能力。

3 实践效果与反思

3.1 构建学科大概念统领下的“单元教学设计”流程

本文采用个案研究及实证研究的方法,基于大概念统领单元教学的视角构建了学科大概念统领下的“单元教学设计”流程,如图5所示。此流程将教学理论转化为教学设计技术,操作性强,能给教师以具体明确的指导,有效提高了教学能力。

3.2 建立专业学习共同体

以往的以课时为单位的教研组研讨活动,教师多以网络下载课件或根据经验完成课时教学分配任务,缺乏理论支撑,鲜有创造性。而以大概念统领下的单元教学设计,教研组成员必须人人参与、头脑风暴,备出“集体智慧”,让集体备课从传统的“经验主义”走向科学的“理据分析”。青年教师最终展示的课堂是由不同专业发展阶段的教师共享知识和经验后凝结的成果。教研组、学科组成为青年教师教学能力提升的重要学习共同体。

3.3 教师的教学能力提高效果显著

大概念统领下层层 相依、环环相扣的单元教学, 有助于教师整体把握课程内容, 在实践和反思中达 到“一步登台,居高临下众山小;拾级而上,沿途欣赏到山巅”的境界,使教师的教学能力得到显著提升。比如青年教师张老师经过本轮单元教学设计后感叹道:“本次的课题研究不再采用传统的按课时备课的方法,而是以单元进行教学设计,教师们接力完成整一章节的备课,让我不仅熟悉我負责的课时,还对本单元的教学目标、教学内容、教学方法等有了更深刻的认识,真切体会到大概念和单元教学等教学理论在教学中的指导作用。”

团队成员应用本次实践所学,在各类教学比赛和项目中收获了丰富的成果。青年教师刘老师基于单元教学视角下的课例“元素周期表 核素”入选“2021年广州市基础教育精品课”。青年教师冯老师基于单元教学视角下完成的课例“氧化剂还原剂”(新人教版必修1),获得了“广州市第二届中小学青年教师教学能力大赛”一等奖。高一教研组承担了“广州共享课堂”高中化学必修一第四单元“物质结构 元素周期律”的教学任务,提供了10节高质量的录像课。

3.4 实践反思与展望

以大概念统领的单元教学对教研组教研活动提出了更高要求,需要教研组成员齐心协力、共同研讨,因此需要制度加以保障;其次是需要激发青年教师对教学能力提升的主动性和迫切性,因此需构建学习共同体营造共同进步的氛围。

本次实践仅探究了人教版化学必修一第四单元的大概念单元教学对教师能力的提升,还未涉及有机化学、电化学、元素化合物等内容,因此,后续实践中可围绕不同主题进行实践。另外,围绕特定的化学问题解决构建单元和基于专项能力构建单元需要教师和学生具备较高的能力,因此可在高年级或复习阶段进行更深入的研究。

参考文献:

[ 1 ] 王磊, 魏艳玲, 胡久华等. 教师教学能力系统构成及水平层级模型研究[J]. 教师教育研究, 2018, 30(6): 9.

[ 2 ] 中华人民共和国教育部制订. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018.

[ 3 ] 王晶, 毕华林主编. 普通高中教科书˙化学必修第一册[M]. 北京: 人民教育出版社, 2019.

[ 4 ] 崔允漷. 素养本位的单元设计, 助力各国进入“素养时代”[J]. 上海教育, 2021, (32): 22~25.

[ 5 ] 杨玉琴. 核心素养视域下的单元教学设计: 内涵解析及基本框架[J]. 化学教学, 2020, (5): 3~8, 15.

[ 6 ] 崔鹏. 学科大概念的功能价值与提炼策略[J]. 福建教育(中学), 2021, (10): 11~12.

[ 7 ] 周业虹. 核心素养视角下高中化学必修教材栏目的使用策略[J]. 天津师范大学学报(基础教育版), 2021, 22(1): 38~42.

[ 8 ] 何彩霞. 化学学科核心素养导向的大概念单元教学探讨[J]. 化学教学, 2019, (11): 44~48.