河北北朝金铜莲花手菩萨的类型分析及相关探讨

2022-05-30李晔

摘要:手持物或手印是金铜菩萨造像图像演变的主要特征,据此可将河北地区的金铜莲花手菩萨像分为两类,第一类为右手持长茎莲蕾、左手握帔帛,第二类为右手持长茎莲蕾、左手持瓶。因此,笔者将太和十三年阿行造观世音像与正始元年韩愿造观世音像的制作地点归属于河北。

关键词:河北;金铜;莲花手;手持物

河北地区莲花手菩萨像从北魏中期出现后一直持续到北魏末期,最早一例为皇兴五年(471)仇寄奴造观世音像,此后太和至北魏末年仍盛行,直至东魏武定年间。根据造像题记,尊格多为观世音。根据其左手的持物,分为握帔帛、持瓶两种类型。

一、莲花手菩萨的两种类型

(一)握帔帛

这一类型的菩萨右手持长茎莲蕾、左手握帔帛,河北地区发现的金铜菩萨像中,此类型较多,共收集到13件。菩萨的形象基本一致,头戴柱状莲瓣冠,上身裸,披S形帔帛,下着裙,腰间翻出,似属于围裹式的泥洹僧(或称涅槃僧),佩戴X形璎珞,服饰具有强烈的犍陀罗风格。东魏时期,出现了中国化的X形帔帛和长裙。根据有无缯带,分为Aa、Ab两种形式。

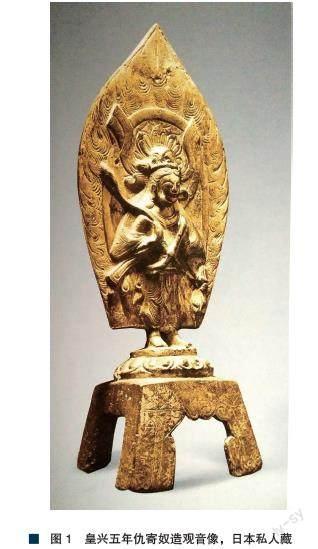

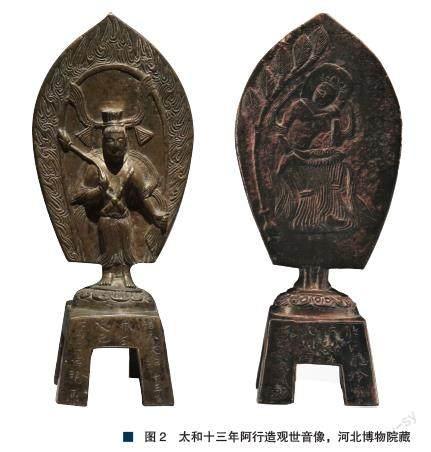

Aa式,宝冠两侧分别有一长一短两条缯带,呈蝴蝶状。此类型的遗存较少,有3件,分别为皇兴五年(471)仇寄奴造观世音像、太和十三年(489)阿行造观世音菩萨立像、太和廿二年(498)吴道兴造观世音菩萨像。它们均属河北金铜菩萨早期,其形象皆为X形璎珞+S形帔帛+泥洹僧。

北魏皇兴五年仇寄奴造观世音立像(图1),是中原现存较早的金銅单尊观世音造像之一。其头戴三面冠,长缯带呈S形向上飞飘。右手持长茎莲蕾,左手握帔帛。背后中上部阴线刻屋形,龛内二佛并坐,上部一神兽,下部三立姿供养人。

太和十三年(489)阿行造观世音像与太和廿二年(498)吴道兴造观世音像相似,前者的雕刻更为精致,二者皆背面雕树下思惟像。这两件造像的正面观世音菩萨与前述仇寄奴造观世音像十分相似,仅头冠与头光有细微差异,后两件菩萨头戴三莲瓣冠,无头光。背后雕刻树下半跏思惟像,树从宝瓶中生出,菩萨坐于束帛座上,左手支颊思维状,右手抚踝,为浅浮雕手法,但吴道兴造观世音像背后的树下半跏思惟像为线刻手法,且较为抽象,可能是工匠技术的原因。

Ab式,无宝缯,多数属于此类型,有10件。最早为太和十二年(488)韩周陀造观世音像,最晚为东魏兴和三年(541)刘□造像。菩萨形象与Aa式菩萨形象有细微差异,除无宝缯这一区别外,这一类型菩萨出现身前未佩戴X形璎珞的情况,且在东魏时期还出现身着中国化的X形帔帛和长裙的形象。这一类型的莲花手观音还出现双面菩萨的形式,背面的菩萨与正面观世音菩萨形象一致。具有代表性的有太和十二年(488)韩周陀造像、正始二年(505)□秋造像、神龟元年(518)比丘保进造观世音像、正光三年(522)梁庚佣造观世音像、兴和三年刘□造像等。

韩周陀造双面菩萨立像,正面观世音像头戴花冠,冠前作花形,花心留有一小孔,原似镶嵌珠宝之用。身披细长S形帔帛,下着长裙。有圆形头光和椭圆形身光,举身莲瓣形大背光,边缘刻饰火焰纹。背光背面亦浅浮雕一尊立式菩萨像,头戴三莲瓣冠,上身裸,S形细长帔帛,下着长裙,腰间卷起固定,与正面菩萨立像同。不同之处在于背面菩萨右手曲于胸前执物,左手下垂持瓶。

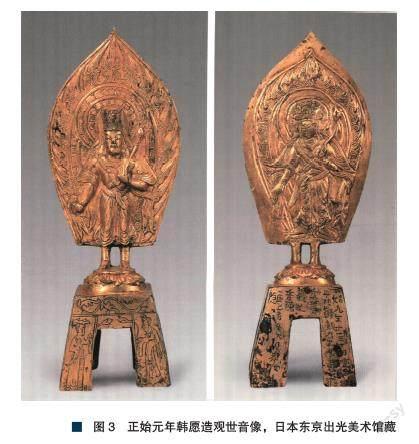

同样为双面菩萨立像的还有正始元年(504)韩愿造观世音像、天平二年(535)韩世保造观世音像,皆为灵寿县出土,背面菩萨立像均与正面观世音菩萨相同。这两尊造像均为左手持长茎莲蕾,右手握帔帛。正面观世音像头戴莲瓣高冠,上身裸,仍披细长S形帔帛,下着长裙,腰间系结固定。颈饰桃形项圈,身佩X形璎珞,饰腕钏。头后圆形头光,内圈饰莲瓣纹,外圈饰连珠纹,椭圆形身光,刻卷草纹,举身莲瓣形大背光,浅浮雕火焰纹。背屏背面立菩萨与正面菩萨相同。

东魏天平元年(534)唐县出土造像头戴高冠,右手持长茎莲蕾,左手置于腰际。这尊莲花手观音像的服饰开始出现变化,与其他莲花手菩萨的印度式穿着不同,其身着当时菩萨流行的中式服饰,上身帔帛上宽下窄,覆肩后在腹前交叉呈X形,后上折搭覆双肘下垂,帔帛在肩部呈鱼鳍状飘起,下着羊肠大裙,裙裾两侧展开。

(二)持瓶

这一类型的菩萨右手持长茎莲蕾、左手持瓶,目前收集11件。均头戴三莲瓣冠,多数身前未佩戴X形璎珞。据帔帛样式,可分为Ba、Bb两种类型。

Ba式,菩萨上身裸,细长帔帛从身后绕双肘下垂,呈S形,下着长裙,轻薄贴体,在膝部线刻U形衣纹。代表性造像有太和二年(478)刘遗通兄弟造像、太和十一年(487)吴落宗造观世音像、武泰元年(528)邓法念为六儿女造六件观世音像等。

临漳邺南城西郊上柳村发现的6件莲花手观世音像,为武泰元年(528)邓法念为六个儿女所铸造,其背屏形制比上述太和年间的两件造像更尖长。6件造像样式除手中长茎莲蕾有细微差别外(茎有弯有直),其他几乎完全一致,且造像时间为同一天,均为三月二十三日,其中有四例菩萨像高13厘米左右,两例为20厘米左右。最高者是邓法念为息义繤造观世音像,背屏背面浅浮雕交脚菩萨,头戴花冠,帔帛与正面主尊同,双手合十状。

Bb式,着中原地区菩萨流行的X形帔帛,下着羊肠大裙,有三件造像为此类型:延昌二年(513)张盖姬造观音立像、同为延昌二年的□妙□夫妻造观世音像、熙平三年(518)昙任、道密造像。

河北景县出土的北魏延昌二年(513)张盖姬造鎏金观世音菩萨立像,右手上举持莲蕾,左手提瓶。头戴三叶冠,冠两侧宝缯螺旋状下飘,发辫沿肩部两侧呈蕨芽状垂下。上身裸,宽幅帔帛覆双肩后在腹前交叉,呈X形,帔帛与X形璎珞相叠,在交叉处饰圆饼形物,下悬一球形物。肩部有圆饼形饰物用以固定肩部飘带,下着羊肠大裙,裙裾两侧呈锐角外展。颈饰桃形项圈,缀饰水滴形饰物。

延昌二年□妙□夫妻造观世音像,造像记中提及地点为方城县,金申认为在北京密云,松原认为在河南一带;李玉珉认为在河北固安县西南,北魏时属幽州范阳郡(今河北涿州);笔者查阅北魏时期区政地理划分,同意李玉珉观点。菩萨头戴宝冠,冠两侧宝缯卷曲下垂,身着交领长裙,腰间系带,细长帔帛从肩后绕至双肘,垂至膝前交叉呈X形,再上折搭覆双肘下垂。背屏背面刻五尊坐佛,顶上有华盖。

熙平三年昙任、道密造像与上述张盖姬菩萨造像相似,面露微笑,颈饰悬铃项饰,着羊肠大裙,腰部束带,裙裾两侧外展,但帔帛在膝前交叉呈双U形,帔帛上未叠戴璎珞,右手持短茎莲蕾。

二、关于两件莲花手菩萨制作地点的新解

根据两地金铜菩萨造像风格的不同,在此有两件菩萨造像的制作地需要重新思考,一是太和十三年(489)阿行造观世音像(图2),二是正始元年(504)韩愿造观世音像(图3),一般被认为是由山东制作流入河北,笔者认为这两件菩萨造像原为河北地区制造的可能性较大。

关于河北平泉出土的太和十三年阿行造观世音立像,由于造像铭有“东平郡□□□如罗太平息女阿行”,因此,松原三郎、李玉珉、金申等根据东平位于今山东平县西北,认为是由山东地区制作流入河北的。笔者认为此说法值得商榷,原因有二:一是阿行造像为右手持长茎莲蕾、左手握帔帛的形象,而握帔帛的莲花手观世音在山东并不流行,河北反而较为流行;二是铭文中的“东平郡”有可能是造像主阿行的籍贯,而非造像地点。当时有大量的人口移动,因此不排除此像是东平郡人阿行在河北地区制造的情况。

值得注意的是,太和八年(484)赵□□造观世音立像与此件造像十分相似,无论是正面的莲花手菩萨,还是背后刻树下半跏思惟像皆一致,由此推测其可能出自河北。李玉珉将阿行造像归于山东,但却认为赵□□造像为河北派,这似乎有所矛盾,若阿行造像出自河北,则逻辑顺通。

第二件正始元年韩愿造观世音像,亦是造像铭中有“高平村韩愿为亡妹……”金申认为铭文中的高平,是山东巨野、邹平一带,因此说该像是山东制作。笔者则认为此像应为河北地区制造,因为,从造像风格来看,韩愿造像一手持莲蕾、另一手握帔帛,造像背后又刻一形象相似的菩萨。这种双面观世音菩萨的类型在山东地区未见,而在河北地區常见,如太和十二年韩周陀造观世音像、武泰元年邓法念造观世音像、天平二年韩世保造观世音像等,皆是双面菩萨的形象。这几例造像除邓法念造像外,均为双面观世音菩萨造像,皆是灵寿县三圣院乡出土。现有一高平村,属河北正定县,距离三圣院乡仅10公里左右。从造像人看,在三圣院发现的这一批造像,根据造像铭文看,有不少韩氏造像。如果如前人所说在山东邹平一带,则此地距离相对集中出土类似莲花手观世音的灵寿县距离较远,且山东邹平附近并未发现相似的菩萨造像。

因此,无论从造像风格,亦或出土的地理位置看,正始元年韩愿造像观世音,为河北灵寿县附近制作的可能性较大。北魏时的“高平村”,或许就在河北灵寿县附近。

三、结语

河北地区北朝莲花手金铜菩萨的特征较为统一,均右手(个别左手)手持长茎莲蕾,左手握帔帛一角或持瓶。立于圆形覆莲台上,有莲瓣形背光,背光外缘线刻火焰纹,椭圆形身光,圆形头光。基本皆上身裸,细长帔帛从身后绕至双臂下飘,呈S形,下着贴体长裙,腰部翻卷或结节固定,衣纹为阴线刻。项饰桃形项圈,身前佩戴X形璎珞(持瓶的菩萨较少佩戴)。这几乎是莲花手菩萨像的固定服饰,即使东魏时期石质菩萨及下述施无畏印、与愿印菩萨已普遍流行中式X形帔帛与长裙,莲花手菩萨仍保持此种样式,仅背屏形式逐渐从圆润演变为细长,其余基本没变化,因此是否可以说莲花手菩萨像有其固定的造像粉本。

从邓法念造六件类似的观世音像与韩愿、韩世保两件极相似的造像,以及其他相似的金铜莲花手菩萨,让人不得不思考工匠铸造过程中,造像本尊可能参考了同一范本。

参考文献:

[1]松原三郎.中国佛教雕刻史论[M].东京:吉川弘文馆,1995:254.

[2]李玉珉.河北早期的佛教造像——十六国和北魏时期[J].故宫学术季刊,1994,11(4):1-80.

[3]李玉珉.山东早期佛教造像考——刘宋至北魏时期[J].故宫学术季刊,2004,21(3):1-40.

[4]金申.博兴出土的太和年间金铜观世音立像的样式与源流[J].中原文物,2005(2):85-90.

作者简介:

李晔,南京艺术学院美术学院博士,研究方向:美术史与美术考古