人文与科技相互融通的“数字艺术”

2022-05-30田少煦

“数字艺术”是以数字技术为支撑的新兴艺术样式,包括数字媒体艺术、数字动画、数字游戏、数字娱乐、数字展示、数字表演、IA 艺术、智能媒体设计、VRARMRXR、电子竞技、文化遗产数字化等。

技术是媒介的重要组成部分,在特定的语境下,媒介往往成为技术的代名词。麦克卢汉说“媒介即讯息”,一种媒介的产生会在社会中萌生新的行为方式和价值标准,媒介创造了新的环境而环境又影响着人们的思维方式、生产和生活方式。

媒介的革新催生了新兴产业,而新的产业更促进了媒介和技术的进化。2016 年国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,将数字艺术密切相关的“数字创意产业”,与新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳一起,并列为国民经济的五大领域,上升为国家战略性新兴产业。

2021 年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》(简称《纲要》)用一整篇、四章十三节的篇幅和“数字经济重点产业”“数字化应用场景”两个专栏,对今后15 年我国数字化发展进行了总体阐述。以数字化转型驱动生产方式、生活方式和治理方式变革,迎接数字时代的全面到来。《纲要》中列出了与“数字艺术”关联的重点产业,规划了“智能交通”“智能制造”“智慧教育”“智慧医疗”“智慧文旅”“智慧家居”等与“数字艺术”相关的应用场景。这为“数字艺术”的研究和应用提供了广袤的发展空间。

20 世纪50 年代,英国学者C.P.斯诺注意到科技与人文正被割裂为两种文化,科技和人文知识分子正在分化为两个言语不通、社会关怀和价值判断迥异的群体,这必然会妨碍社会和个人的进步和发展。于是他提出了学术界著名的“两种文化”理论。即“科学文化”(Scientific Culture)和“人文文化”(Literary Culture) 。希望通过科学技术和人文两个阵营人们的相互沟通,促成科技与人文的融合。半个多世纪后,我国很多领域至今还在上演着“两种文化”隔离的悲剧。

造成这种分离的深层原因,一是缺乏中华优秀文化、特别是中国传统哲学思想的引导,二是盲目崇拜西方近代以来的思想和学说,片面追求西方“原子论—公理论”学术思想以及“科学主义—技术理性”和“唯人主义”泛滥的结果。

“科学主义—技术理性”主张实施力量化、控制化和预测化,服从于人类的“权力意志”。它使人们相信科学技术具有无限发展的可能性,可以解决一切人类的问题。而“唯人主义”表面上将人置于某种“中心”的地位,依照人的要求来安排世界,最大限度地实现了人的自由。但事实上,恰恰是在人们强调人的自我塑造具有无限的可能性时,人割裂了自身与自然的相互依存关系,把自己凌驾于自然之上,这必然损害人与自然之间的和谐,并最终反过来损害人的自由发展。

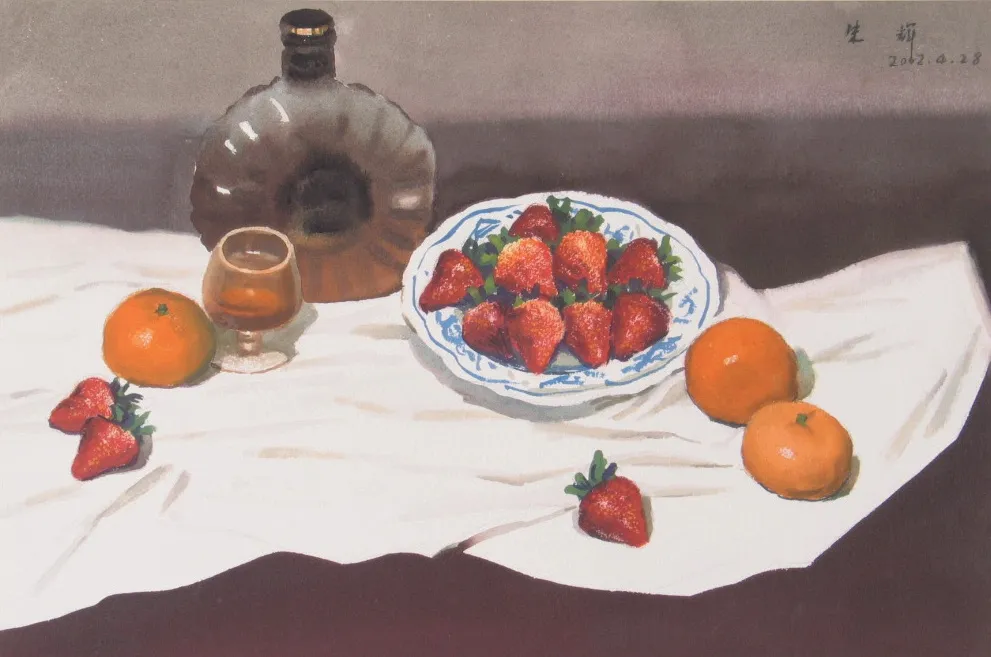

《桔子与草莓》380mm×560mm 朱辉

当今世界,科学技术如脱缰的野马,裹挟着人类和社会向未知世界一路狂奔。原有的思想正被解构,原有的认知正被改写,原有的伦理正被撕裂,它肆无忌惮地改变着一切。人与人、人与社会、人与自然的关系也在发生重大改变。

“原子论—公理论”的理性原则,从一开始就把人们的思维引向无限细分而非整体考量的方向,导致科学与教育的高度专门化和专业化,它将人们的视野锁定在知识之树的若干分枝上,看不到知识之树的全貌,更看不到培育这棵树的土壤、养分、空气和阳光。

因此,我们要从中华文明的历史长河中,汲取劳动人民的智慧和历代先贤的思辨,找寻“天人合一”的宇宙观,“知行合一”的实践观,“情景合一”的审美观。把它们融汇于人文与科技之中,填平横亘在“两种文化”之间的鸿沟,真正在二者之间建立起学科交叉、相互沟通的桥梁,让“数字艺术”沿着和谐、健康的道路不断前行。