延安老区民间艺术与红色文化基因融合发展

2022-05-29高黎白婷婷

高黎 白婷婷

摘 要:艺术与文化的发展是辩证统一的,艺术是文化的重要传播载体并反映文化的重要内涵,文化是艺术创作的灵感来源与支撑。在革命战争时期,红色文化传播和生存的媒介是延安老区民间艺术,同时红色文化又被延安老区民间艺术再次强化,延安老区民间艺术的内容及形式又因红色文化而更加丰富,艺术与文化相互融合、相互促进、共同发展。本文通过对陕北说书、延安秧歌剧、延安民间木刻版画等的研究,展现抗战时期延安老区民间艺术与红色文化基因的交融发展。

关键词:延安民间艺术;陕北说书;秧歌;木刻版画;红色文化

前 言

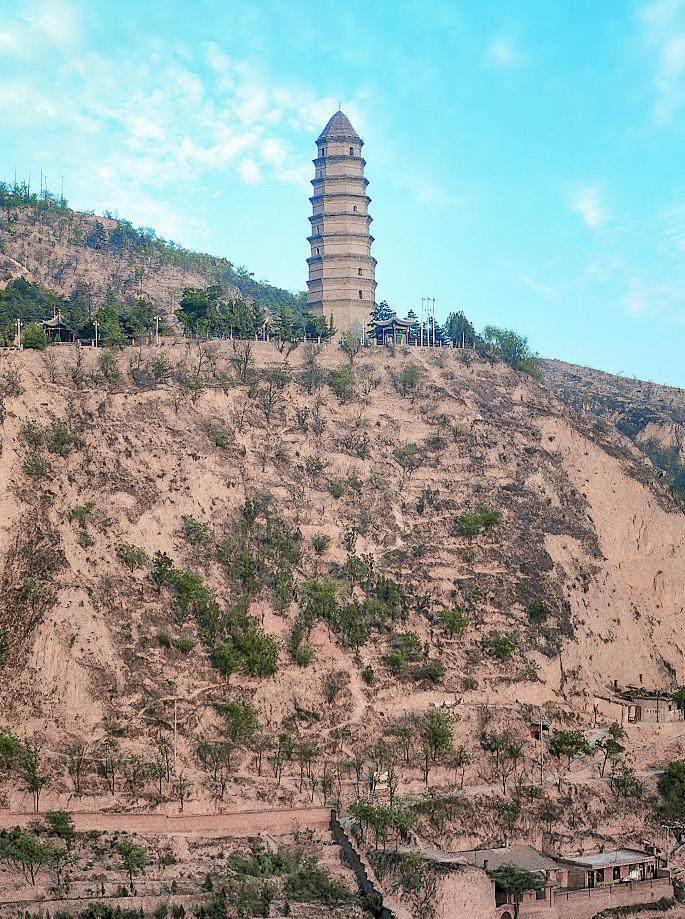

延安民間艺术包括独具特色的剪纸,绚丽多彩的农民画,唱不完的信天游,独树一帜的陕北说书,扭不完的大秧歌,以及名扬海外的安塞腰鼓等,这些优秀的民间艺术表达了延安人民对生活的热爱。在劳作之余,丰富他们精神生活的正是多种多样的民间艺术活动,他们对生活的热情与炽热之心体现在民间艺术的创作里。抗战时期,中国共产党来到这片充满热情的土地上。中国共产党在延安创造了实事求是、理论联系实际、为人民服务和自力更生艰苦奋斗的延安精神。除此之外,经过革命战争的淬炼及革命时期党的工作经验总结,发展了红色文化。红色文化以走群众路线为宗旨,树立崇高的爱国主义、集体主义以及社会主义信念,向大众传播抗日战争思想观念,鼓舞人们不怕艰苦、勇往直前。红色文化丰富了延安老区民间艺术的形式和内涵。

一、陕北说书与红色文化基因的融合

说书在延安、榆林等地较为流行,起初是由穷苦盲人用陕北方言说唱一些传说故事,用来歌颂人民的日常生活以及精神追求。后来从眉户、秦腔和信天游等民歌中吸取特色,演变为以表演长篇故事为主的说唱艺术。陕北说书的传统表演形式是艺人手持三弦或琵琶运用陕北方言自弹自唱,曲调激昂粗犷、铿锵有力、变化多端,素有“九腔十八调”之称,是极受群众欢迎的民间艺术形式之一。中国共产党在延安时期运用贴近群众生活的题材对说书内容进行创新,开展革命宣传教育。

(一)红色文化基因以陕北说书为媒介传播革命精神

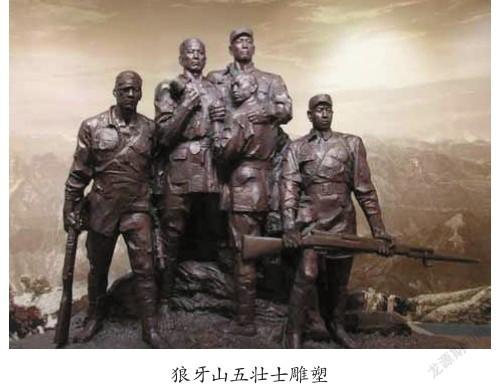

抗日战争时期创作的《狼牙山五神兵》,运用说唱形式详细描述在抗日战争中五名英勇的战士为保护主力大部队的安全,不顾自身安危,将敌人引诱至悬崖,宁愿跳崖也不愿向敌人投降的英雄气概,歌颂了伟大的共产党人的英雄事迹,传播了强烈的爱国之情与中华民族宁死不屈的伟大精神。此题材也是《狼牙山五壮士》电影创作的灵感来源,还被编入人教版小学语文课本中。

(二)陕北说书因红色文化基因在内容上的升华

陕北说书为宣传共产党思想观念做出了不可磨灭的贡献,同时因共产党带来的红色文化丰富了说书内容,使之在精神上得到升华。延安时期群众多是文盲或者半文盲,封建思想较为顽固,为了使群众转变思想观念,学习科学文化知识,破除封建迷信,陕北说书还创作了许多以科学生产、男女平等和民主自由等新的文化价值观为主题的作品。例如《张玉兰参加选举会》描述了封建思想严重的冯光清把妻子限制在家中,时刻监视不许其在外抛头露面,张玉兰采用各种手段解开捆绑,挣脱束缚,并在选举会上大胆发言,后又帮助丈夫进步的故事。作品反对男尊女卑的封建思想,倡导夫妻之间平等相处。

说书不仅是茶余饭后娱乐群众的文艺工具,更重要的是它悄无声息影响着人民的审美观、价值观,引导群众积极向上形成良好道德氛围。《王二五抽烟》和《王丕勤走南路》这两件作品批判社会不良行为,具有一定的教育意义。倡导和谐相处、勤劳勇敢的说书作品还有《老蔓青偷麦》《红鞋妖精》《王志成吃元宝》等。新陕北说书中增添了许多赞扬共产党人的英雄事迹、宣传抗战坚强意志、倡导民主科学自由平等和引导群众改善陋习的主题,这些红色文化基因丰富了陕北说书的内容,谱写了陕北说书的新篇章。

(三)陕北说书红色文化基因的当代传承与发展

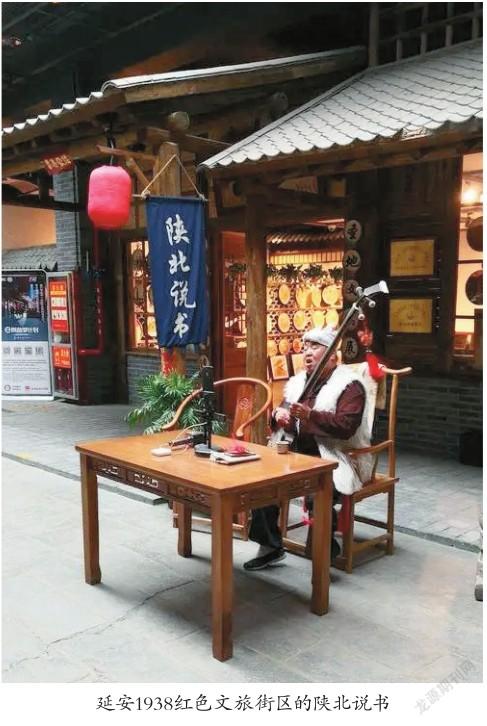

陕北说书于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。为加强陕北说书的保护与传承,延安市曲艺馆自2011年开始对盲艺人和代表性说书艺人进行摸底式搜集,共采集说书曲目200余篇,同时定期举办陕北说书培训班和展演活动,目前已培养民间艺人1800余人,为陕北说书的传承与发展奠定良好的基础。陕北说书在红色革命圣地延安最为常见,在延安1938红色文旅街区,还原了1938年延安老城的街区和人们的生活样貌,其中就为游客提供了陕北说书节目。说书艺人头裹白毛巾,身穿白色坎肩,手持三弦,脚上绑着竹木快板,绘声绘色进行表演,说书内容多以抗日战争时期宣传革命精神及赞颂伟人事迹为故事题材,向游客展示延安浓郁的红色文化,提供深刻的红色文化体验。除此之外,延安与榆林相关部门定期举办“韩起祥陕北说书大赛”,为陕北说书在现代环境下提供更多题材、内容及形式上的创新机会,评选优秀说书艺人,为陕北说书的创新传承提供平台。陕北说书厚重的红色文化积淀和独特的艺术风格,是带动红色文旅不可缺少的一部分,而红色文化也是陕北说书重要的精神支持。

二、延安秧歌剧与红色文化基因的融合

秧歌又名“闹红火”“闹秧歌”“闹社火”,由民众表演,是流行于陕北高原的民间舞蹈,广受民间喜爱,杰出作品有《千人秧歌》等。

(一)红色文化基因以延安秧歌剧为媒介播种文化

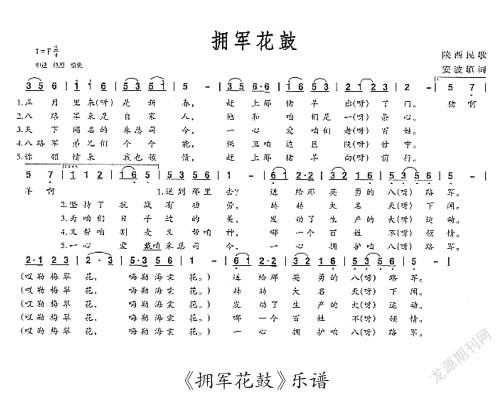

1942年5月,毛主席在延安整风运动中发表《延安文艺座谈会上的重要讲话》。之后,延安时期的文化与民间艺术发生重大改变,延安文艺工作委员会开始学习延安老区民间艺术,与延安人民一同投入延安老区民间艺术的创作中,将老区民间秧歌进行改编,创作了新秧歌“延安秧歌剧”及众多歌舞剧。其中影响较大的有《拥军花鼓》,秧歌队人数众多,使整个边区沉浸在红色的“狂欢”之中。

《兄妹开荒》是以马丕恩父女为原型创作的,马丕恩一家为响应政府自力更生、丰衣足食的号召,从米脂老家奔赴延安,辛苦劳动,全身心投入到大生产之中,成为边区生产模范,并且被评为移民模范。抗日战争时期的延安是一个经济、文化落后的地区,延安歌剧院响应中国共产党提出的“文化是革命重要武器”的倡议,创作《钟万财起家》和《二流子变英雄》等歌剧;为反对迷信创作《反巫婆》《蛮婆算命》;鼓励人们学习识字的剧目有《夫妻识字》等。这些新秧歌剧主要宣传中国共产党的新思想新主张,在精神文化层面为国家独立和抗战胜利做出了应有的贡献。

(二)紅色文化基因是延安秧歌剧的创新灵感

在抗战时期,延安秧歌剧在共产党的领导下,为鼓励群众团结与鼓舞工农兵气势发挥了极大作用。红色文化使延安秧歌剧展现出新的积极向上的一面,增添了“赞颂群众、赞颂劳动、赞颂革命、倡导军民团结一致、推翻迷信和倡导卫生”等内容,将民间的“骚情秧歌”创新为“翻身秧歌、斗争秧歌、胜利秧歌”,在表现形式上改变了调情舞姿和丑角脸谱,全场化身为一群工农兵,表演工具改为农作时用的镰刀斧头,创造了五角星的队形,这些具有隐喻性质的符号代表着革命精神。

(三)延安秧歌剧的艺术价值

延安秧歌确立了民间舞蹈在当代舞蹈艺术中的重要地位,促进了当代民间舞蹈艺术的多元化发展。据《延安文艺运动纪盛》记载,新秧歌剧共有190部左右,按内容可划分为生产劳动、军民团结、学习文化、消除迷信、新型家庭关系、改邪归正及革命斗争等,是庆祝春节、元宵节等重大节日及重大活动必演的节目之一。表演形式分大秧歌和踢场子两种。大秧歌表演者人数较多,规模宏大,气氛热烈,动作矫健豪迈,既刚健又柔美,既洒脱又细腻,情绪欢快奔放。踢场子表演人数为偶数,以男女之间的爱情故事为主要题材,动作难度较高,男性扮演者动作朴拙,具有爆发力,女性表演者动作灵巧、活泼,呈现出典型的农村女子形象,反映陕北人内心的真实情感,是质朴、憨厚、乐观性格的真实写照。陕北秧歌于2006年被列入国家级非物质文化遗产名录,极具文化艺术价值。

三、延安民间木刻版画与红色文化基因的融合

(一)剪纸、农民画对木刻版画的影响

延安木刻吸收了延安老区民间美术剪纸和年画的艺术特点,结合当地民间艺术特色进行探索研究,保留年画中人物面部比较概括的绘画方法,运用阴阳刻法,解决了西方木刻“阴阳脸”的问题。延安木刻版画使用年画、安塞农民画中民众所喜爱的色彩,在黑白木刻的基础上创新了套色木刻。因此延安时期的木刻版画具有鲜明的时代特色和民族特征,成为老百姓喜爱并愿意接受的新的木刻艺术形式。

抗战时期延安木刻年画《丰衣足食图》,描述了一家六口喜气洋洋的景象。妈妈正在为女儿穿新衣,旁边调皮的小弟与姐姐对视并拽着姐姐的衣服,哥哥与弟弟在整理蔬菜谷类粮食,爸爸在一旁抽着烟,喜悦地望着孩子们,木刻年画表现了一家人物资丰富的欢喜之情。画面线条流畅,色彩明亮,人物形象栩栩如生,表现了人们对美好生活的向往和鼓励人民勤劳致富的主张。

(二)延安木刻版画传播红色文化基因

延安民间木刻版画在内容上增添歌颂模范、反映生产、拥政爱民、坚定抗战必胜等题材,表现鼓舞人们气势的版画代表作品有彦涵的《当子弹打完的时候》。画面主要呈现两名八路军战士,一人手持打完子弹的枪把,一人手持刺刀,正在与手持武士刀的日军将领搏斗,表现了中华民族自古以来宁死不屈的战斗精神和勇猛无畏的英勇气概,鼓舞了抗战军民的士气,昭示了抗日战争胜利的必然性。画面线条流畅,黑白对比强烈,人物形象刻画饱满,在构图上采用了古代“三即是多”的手法,形成一种连续状态传达敌方人多的信息,达到一种视觉上饱满的效果。除此之外,表现鼓舞人心题材的版画作品还有古元的《人桥》和胡一川的《破路》《开荒》等。

四、结 语

延安既是中华民族圣地,也是中国革命圣地。她孕育了浓郁的乡土风情和丰富多彩的民间文化艺术,党中央和毛泽东在这片黄土地上领导全国人民进行伟大的民族解放战争,运用延安老区民间艺术宣传红色文化与革命精神,带领全国人民走向新生。延安红色民间艺术反映了革命时期延安人民的新生活,具有鲜活的时代气息。它丰富了延安人民的精神文化生活,是中国抗日战争留下的一份历史文献,代表着中国革命美术独特的艺术魅力,为国家独立解放和人民幸福做出了卓越的贡献。在知识经济、信息技术高速发展的今天,保护与传承延安老区民间艺术,要结合红色文化基因,将农村鲜活的生活体验转变为艺术创作,持续支持延安老区民间艺术的发展与创新,创作出更多更好的艺术作品。

(陕西科技大学设计与艺术学院)

参考文献

[1] 王冬.抗日战争时期延安秧歌剧研究[D].南京:南京艺术学院,2010.

[2] 吴继金.民间艺术在延安时期的传承[J].美术学报,2016(03):81-86.

[3] 张丽.文化变迁中民间艺术的文化传承与艺术教育的关系[J].现代装饰(理论),2012(3):66.

[4] 任文刚.红色文化中的红色基因及其内涵分析[J].晋城职业技术学院学报,2019,12(03):85-88.

[5] 张瑾.当代戏剧创作对延安红色戏剧的文本创新研究[D].西安:陕西科技大学.

[6] 李婧.延安电视台区域文化传播现状与对策研究[D].西安:陕西科技大学.

[7] 贾钢涛,康茜.革命文化视阈下民间艺术的功能发挥及其现实启示:以延安时期新秧歌运动为例[J].理论导刊,2017(08):105-108.

[8] 刘瑞儒,贺美艳.延安时期陕北说书的群众教育模式研究[J].延安大学学报(社会科学版),2019,41(02):67-74.