规定性知识也可实现“变教为学”

2022-05-24江苏常州市花园小学213000

江苏常州市花园小学(213000)张 睿

在数学中,有一些人为规定的知识,如一些数学专业词汇、自定义概念、数学名词、记录方法等较为抽象,没有具体表象作依托,学生理解消化起来十分吃力。在数学课堂上常常会出现这样的情况:教师一再强调,反复唠叨,学生就是听不进去,弄得彼此内耗,双方疲惫不堪。那么,如何在“变教为学”模式的课堂中渗透这些规定性知识呢?笔者结合自身的教学经验就此进行深入探讨。

一、深入课堂,挑毛病

【教学案例】“分数的初步认识”

师(课件出示4张比萨饼):要把这4张比萨饼平分给2个伙伴,每个人几块?

生1:每人2块。

师:能列出算式吗?

生2:4÷2=2(块)。

师(课件出示2张比萨饼):如果要把每个人分到手的2张比萨饼继续平均分配给新结识的2个伙伴,每人几块?

生3:每人1块。

师:如何列式?

生4:2÷2=1(块)。

师(课件出示1张比萨饼):要把这1张比萨饼继续平均分配给新加入的2个伙伴,每人几块?

生5:每人只能分到半块。

生6:每人一半。

生7:每人0.5块。

生8:用分数表示就是每人二分之一块。

师:能列出具体算式吗?

生9:1÷2=( )(块)。

师:0.5属于小数,我们日后会学到。方才有同学给出“二分之一”这个答案。谁来解释一下“二分之一”的含义?

生10:把1张比萨饼分成2份,每人得到二分之一块。

师:怎么分的?

生11:平均分配。

师:平均分配这个前提不能忽略。谁再解释一下“二分之一”的含义?

生12:把1张比萨饼平均分配成2份,每人得到二分之一块。

(教师再点几名学生简略复述,不断强化,直到人人都能如实表述)

这样的教学过程可谓司空见惯,但学生是否真能感悟分数的含义,对分数意义的理解是否深刻到位,关键看这两点:其一是对“平均分配”这一大前提的清醒认知,其二是分清分配后总份数和选取份数所对应的分数部件。对于“平均分配”,教师一再强调,并让学生多次重复,最终强制形成条件反射。在对二分之一的解读上,教师先是在材料中挑拣出二分之一的表象,然后借部分学生之口做示范性宣讲,并让其他学生鹦鹉学舌。由此可见,在学生对分数意义的理解方面,为了实现上述两大关键点,教师多是直接粗暴地灌输,然后强令学生机械重复记忆。显然,这与“变教为学”的理念南辕北辙,而学生的“能说会道”不过是不明所以的重复。

对于规定性知识,一般的教法是先做大段的铺垫,引入大量的相关示例,或者用故事引入,再一步步引导学生发现新事物,然后告诉学生这个新事物是什么,直接导入概念。其实,一些学生可能并不明白,也不理解,但还是知趣地配合教师,异口同声地喊着新名词,齐读新概念。这样的新概念教学,其实就是变相的“填鸭式”教育,虽然其中也有互动和合作探究,但都是由教师规定好程序,并完成最终的归纳总结。而真正的“变教为学”,则需要让学生自己“创造”出新概念,要做到这一点,教师的引导极为关键。新概念的生成依赖于对旧概念的回顾和一步步的延伸。上述教学中,教师虽想从旧概念中一步步地引入新概念,但是“二分之一”仍是由教师授意学生说出的,当学生说出“一半”和“0.5”这两个正确答案时,教师却置之不理,硬生生地切换到“二分之一”,这种生成是牵强的,所以学生无法真正理解“二分之一”这个概念。

二、科学分析,定方略

分析教材后可知,“分数的初步认识”明显属于规定性知识。所谓规定性知识,就是人为规定某种规则,然后成了约定俗成的习惯和共识。这类知识带有主观意愿的倾向,规定背后掺杂着文化因素和社会意识。因此,笔者觉得有必要引领学生经历知识创造发展的过程,在交流中形成思想共鸣,以此得出科学有效的学习思路。

【教学改进】

1.在分物品的过程中凸显平均分配的必要性

师(课件出示4块比萨饼):今天老师引荐一位新朋友给大家,它是一个数,大家猜是多少呢?

生1:4张比萨饼,“4”。

师(课件出示4块比萨饼和2个伙伴):要把这4块比萨饼分给2个伙伴,怎么分才公平合理?每人分到多少?

图2

生2:每人分得2块。

生3:男生3块,女生1块。因为男生饭量大。

生4:男生1块,女生3块。男生应该有男子汉的气度。

师:这些分法都无可厚非,都是可行的。你更赞同哪种分法?为什么?

生5:我更赞同每人分2块,因为这样分才公平。

师:公平正义也是社会主义核心价值观。为了公平起见,平均分配是通用法则。

师(课件出示2块比萨饼和2个伙伴):要把这2块比萨饼分给2个伙伴,怎么分?每人分到多少?

图3

生6:平均分配,每人分到1块。

师(课件出示1块比萨饼和2个伙伴):要把这块比萨饼分给2个伙伴,怎么分才妥当?每人分到多少?

图4

生7:平均分配,每人半块。

上述教学中,教师没有独断专行,允许各种不平均分配方法的存在,允许学生有不同的说辞,随后通过公平公正的价值观来引导学生主动选择“平均分”。为了引出分数,从旧概念“等分除”出发,在分饼人数不变的前提下,一步步减少比萨饼的数量,直至临界值——只有1块饼,此时,学生就会继续坚守“平均分”的原则,在这一原则的主导下,借助已有经验,一分为二是很容易想到的。虽然此时离“二分之一”这个理想答案只有一步之遥,但是教师并没有急,而是允许学生自由发挥,肯定了一人分半块的分配方案。只要“平均分”的原则深入人心,那么推出“二分之一”是迟早的事。

2.在创造与对比中认识和理解分数

师:这半块比萨饼能用常见的自然数1、2、3、4……来表示吗?是否可以创造一种新的数字来表示半块?把你的创新成果写到纸上。

(展示的学生作品集中彰显了“平均分成2份,其中的1份代表一半”这个中心思想,即二分之一的抽象含义)

师:同学们都很有创意,造出的新数都很巧妙。这么多好作品,该怎么取舍呢?

三、分析对比,促创新

改进教学中,学生自然认同平均分配的合理性和必然性;借助自然数无法表示新数量的矛盾和认知冲突,开展自编数字的活动;借助交流探讨,理解和接纳的意义,从而自主提出统一表达形式的需求。整个学习过程中,学生积极主动地汲取知识、不断开创新局面,知识的获取是经历深思熟虑、集体商议等一系列科学民主过程后实现的,这是“按需索取”的钻研式学习。

而其中最惊艳的是学生自创方法来表达“一半”这个环节,从学生林林总总的表达形式中,可以把学生分为三大类。

第一类:理解意思,能够图示,但无法给出系统化、标准化的定义(如图6、图7、图8)。这样的学生属于言听计从型,理解力强,能够在教师给定的范围内清晰表达,但缺乏大胆创新的精神。

图6

图7

图8

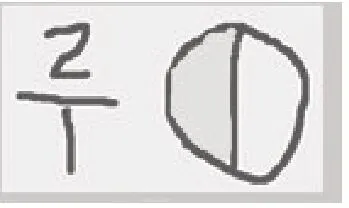

第二类:学习主动,喜欢预习,但呈现的不是自己的原创,而是剽窃或者照搬他人的成果(如图9、图10、图11)。这类学生学习主动性强,但他们的想法来自他人,没有经过自己的大脑。如图9,学生给出了2个答案,却没有一个是自己的想法。知识获得了,探究能力却夭折了,创造的乐趣荡然无存。

图1

图9

图10

图11

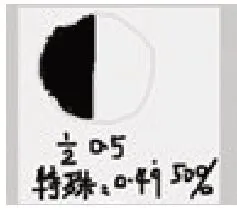

第三类:学生会想会用,敢作敢当。如图5,这位学生的表达别出心裁。这么特别的形式究竟是怎样的思想在背后推动呢?他的想法是:一半比0多,比1少,介于0和1之间,于是,干脆用0的一半和1的一半形成一个合体。这是一个大胆奇异的新表达,也算有理有据、恰如其分地表达了“一半”的意思。当然,这个创造不够科学权威,但是体现了学生强大的创造力,既有对原有知识(自然数)的继承,又展现了对新知识的创造性理解。这种带有理性光芒的创造,有别于无厘头的胡编乱造,充分体现了学生的开拓精神。无论是哪一种表达方式,都值得嘉许,特别是富含创新性的念头更是不容忽视,这正是“变教为学”的精髓所在。

图5

对于规定性知识的教学,多数教师会觉得只需灌输即可,但是不让学生经历创造摸索的过程,学生的思维就会成为无本之木。只有将规定性知识巧妙变为需要通过创造探索才能发现的知识,才能让学生在破解新困局时感到已有知识捉襟见肘,产生自创新知识的迫切需要;然后给学生提供创新的土壤,充分欣赏和肯定他们的杰作,让他们在交流对比中优化方案,并对接前人的做法。这样做既有助于学生深刻领会知识,真心认同其价值,又能够培育学生的创造力,锻炼其思维品质,使其在创新中取长补短、集思广益、开阔眼界、开拓思路,最终实现对规定性知识的重塑和再造。

在“变教为学”的课堂中,教师应该激发并满足学生的表达欲望,让学生基于原创作品进行交流切磋和完善,从而使学生能够在创造的基础上认同并接受规定性知识。