粮食安全的守护者听听小麦的故事

2022-05-24崔晨晖张芮鄢节庄明浩

崔晨晖 张芮 鄢节 庄明浩

面包、蛋糕、面条、水饺……同学们,当你们吃着各式面食的时候,有没有想过它们是从何而来的?可以说,各式面食的制作,是面粉的华丽变身;而面粉的诞生,又是小麦的华丽变身。那么,同学们对小麦又有多少了解呢?再过一个月,我们就迎来了冬小麦的收获季。本期,我们就一起走进田间,看风吹麦浪,倾听小麦的诉说……

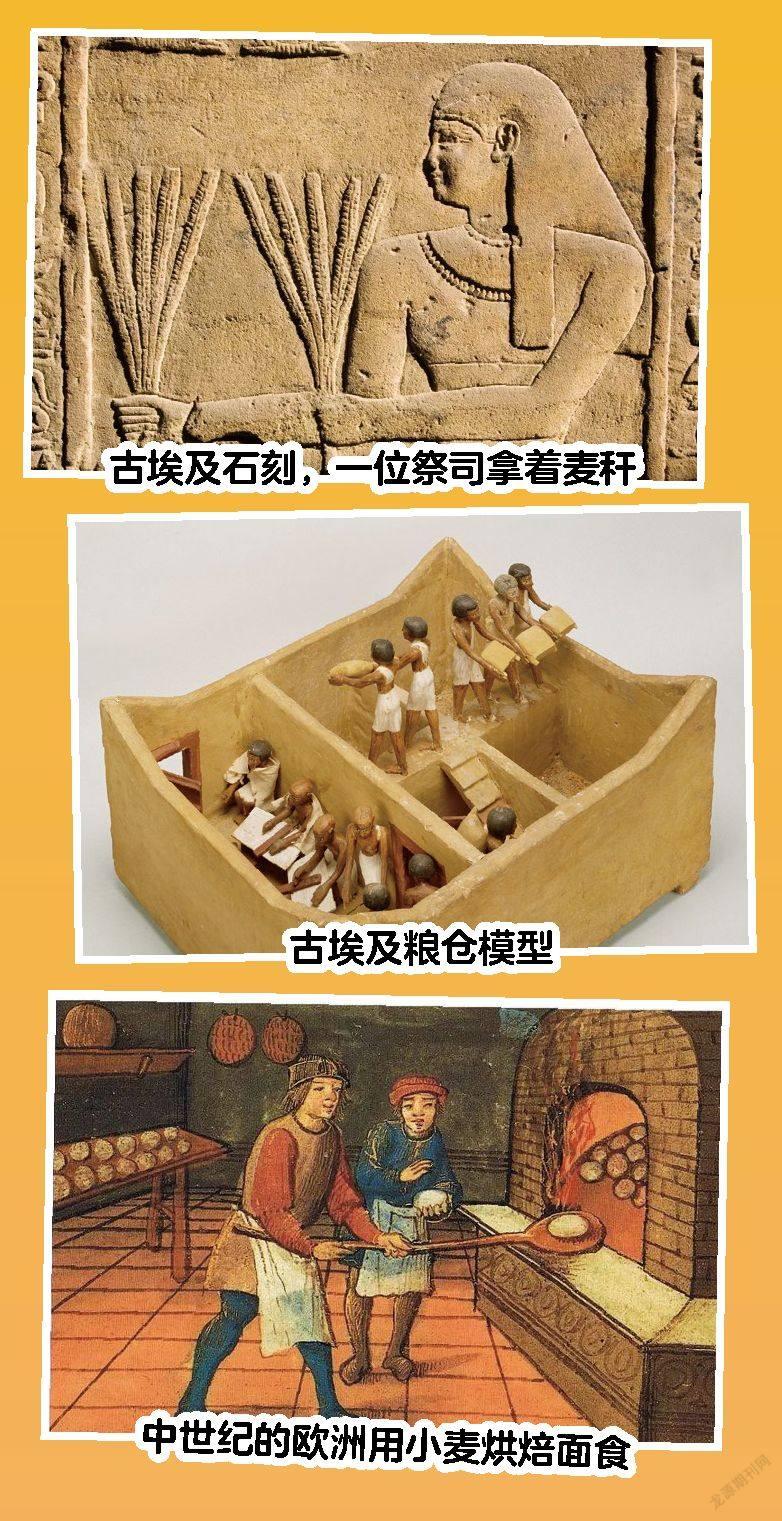

悠久的种植历史

小麦是人类最早栽培的农作物之一。据考古学家考证,大约1万年前,我们的祖先在中东新月沃土的一小片区域发现了野生小麦,从那之后,人们开始将野生小麦作为食物食用。而后经过人类的不断驯化,小麦成为主要的栽培作物。据记载,在公元前7000年至公元前6000年,小麦在西亚地区广泛种植。后来,小麦向西传入欧洲和非洲,向东传入中亚、东亚等地,15—17世纪传入美洲,18世纪传入大洋洲。

目前,小麦在世界各地均有广泛种植,主要在北纬67°到南纬45°之间,尤其在北半球的欧亚大陆和北美洲分布多,其种植面积占世界小麦总面积的90%左右。联合国粮食及农业组织(FAO)的数据显示,近5年,中国、欧盟、印度、俄罗斯、美国、加拿大、乌克兰、澳大利亚8个国家(地区)是全球小麦主要的生产国家(地区),其小麦产量之和约占世界小麦总产量的76%。

在中国的传播与发展

据《中国农业百科全书·农作物卷》记载,公元前2000年,小麦在中国很多地区已大量种植。

小麦是如何传播到中国的呢?中国社会科学院考古研究所赵志军研究员认为,小麦传播到中国可能至少有两条途径:一是草原通道,即西亚—中亚—欧亚草原诸青铜文化—中国北方文化区—黄河中下游地区;二是绿洲通道,即西亚—中亚—帕米尔高原—塔里木盆地南北两侧的绿洲—河西走廊—黄土高原地区。那么,小麦在中国又是如何适应生长环境并成为主要粮食作物的呢?

最初,小麦由于“水土不服”而不被人们所重视,具体体现在:我国南方地区终年潮湿,并不适合当时小麦的生长;北方地区降水集中在夏季,而春季干燥,这时不能满足小麦生长需水的要求,导致当时小麦种植推广难度大。到了秦汉以后,国家实力强大,兴修了很多水利工程,通过人工灌溉的方式解决了北方小麦的灌溉需求,逐渐形成了“南稻北麦”的农业生产格局。

小麦大面积推广的另一个原因是小麦的生长周期能够满足人们需求。北京大学城市与环境学院韩茂莉教授认为,冬小麦在每年的6月收获,恰是很多本土作物青黄不接之时,冬小麦正好可以应急,于是小麦被人类迅速接纳并开始传播。同时,冬小麦生长具有两年三熟的特征,相对粟、黍,生长周期短、产量较高,大大提高了黄河流域的生产能力。大约在唐代以后,冬小麦被迅速推广,逐渐取代粟、黍,成为黄河流域的主要粮食作物,一直延续至今。

生长发育过程

不知道有多少同学见过田间生长的青翠的小麦或者收获后的金黄的小麦颗粒?现在我们离田间地头越来越远了,对我们平时吃的米饭、面粉的产出者——水稻和小麦,竟然如此陌生!

告诉同学们吧,我国的小麦以长城为界,可分为冬小麦和春小麦。长城以北主要种植春小麦,长城以南主要种植冬小麦。春小麦一般在每年的4月中旬播种,生育期短,约90天,7月中下旬收获;冬小麦一般在每年10月播种,次年6月收获,生育期长,一般在220~250天。美国堪萨斯州立大学农学院Romulo Lollato教授将小麦的生长发育过程主要分为5个阶段,即叶片和分蘖的发育、茎的伸长、抽穗和开花、灌浆、成熟。下面以冬小麦为例,重点介绍小麦的生长发育过程。

冬小麦一般在10月1日之后播种,适宜温度为12~25℃,出苗时间受气温、播种条件等因素的影响,一般发生在播种后的6~10天。当胚芽鞘伸出地面遇到光之后即停止生长,顶端伸出第一片叶子,三叶期后分蘖开始生长,形成分蘖节,不断分化出叶片、蘖芽和次生根。大约11月下旬,小麦进入分蘖期,从第一叶的叶腋部位分化出第一分蘖起,主茎每长出一叶,沿主茎出蘖节位由下向上分化出各个分蘖。与此同时,气温逐渐下降,小麦进入越冬期。此时,小麦生长缓慢,但其耐寒性逐渐增强。

入春后的2月中旬至3月上旬,温度升高,小麦进入返青期,叶鞘开始伸长,相互缠绕的叶鞘形成假茎。幼穗中最后一个小穗分化完成,第一个中空茎形成。随着气温的升高,节间的伸长加快,出现了第一个地上节。视第二个地上节出现为信号,这是开春后灌溉、施肥的最好时机,因为此时小麦对水分和养分的需求更加旺盛。紧接着,旗叶开始出现,直至完全抽出,它和倒二叶能为籽粒灌浆提供70%~90%的营养物质。

抽穗和开花期一般在4月上旬至5月上旬,此時包裹在叶鞘中的幼穗不断生长。当幼穗长到最上面叶片的叶鞘中,叶鞘膨大呈现纺锤状,称为孕穗。麦穗从刚露出变成全部露出的状态需要3~5天,再经历3~5天进入开花阶段。麦穗的中部发育最快,最先完成开花授粉,然后依次是顶部和底部。

灌浆期一般发生在5月中旬。小麦籽粒经过水分增长期、乳熟期、面团期和蜡熟期4个过程,水分从猛增到70%以上降到30%以下,干物质积累量达到最大,是生理成熟期。

从5月底到6月初,小麦籽粒的水分含量下降到15%,干物质停止积累,籽粒达到完熟期,麦粒坚硬,体积缩小。小麦整株变成金黄色,茎、叶、穗变干,标志着小麦成熟,应尽快收割。

当然,要想获得好的小麦收成,管理是至关重要的一环。俗话说:“三分种,七分管。”在小麦生长的过程中,整地、选种、播种、施肥、灌溉、防虫病等都需要科学管理。

同学们,“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”“一粥一饭,当思来之不易”。生活中,我们要饮水思源,更要珍惜每一粒粮食,因为这其中包含了太多人的辛勤劳动!

严峻的种植生产现状

根据国家统计局公布的数据,从1978年到2021年,我国小麦的播种面积由2 918万公顷降低到2 357万公顷,表现为整体下降的趋势,降低了19.23%。然而,小麦总产量由5 384万吨上升到13 695万吨,总体呈现上升的趋势,40多年来增长了1.5倍。

我国小麦总产量的增加,很大程度上归因于技术进步带来的单产增加。统计数据显示,我国小麦单位面积产量从1 978年的1 845千克/公顷增长到2021年的5 811千克/公顷。我国小麦主产区主要分布在河北、山西、河南、山东、安徽等地,其中河南为我国小麦产量第一大省,其小麦产量约占全国小麦产量的25%。

联合国粮食及农业组织和国家统计局2021年最新的数据显示,我国小麦种植面积约为全球小麦种植面积11%,产量占了全球小麦产量的18%左右。这些数据表明,我国小麦生产在世界上占据重要地位。

据《经济日报》报道,党的十八大以来,我国的谷物自给率保持在95%以上,小麦完全实现了自给自足。这说明我国小麦库存充足,使我们更有底气面对粮食安全问题。然而,我们也要清醒地认识到我国小麦产业发展面临的一系列问题。

首先是粮食单产问题。河南农业大学国家小麦工程技术研究中心郭天财教授表示,我国小麦单产与世界先进水平还有较大差距,中国小麦单产仅为世界先进水平的65%,亟须通过技术和管理协同创新来缩短这一差距。

其次是资源环境问题。我国小麦生产对化肥、农药的依赖性强。我国农药年使用量是世界平均水平的3倍,亩均化肥用量是世界平均水平的4.1倍。化肥和农药的过量使用以及资源利用率低,造成诸如大气污染、水污染、土地退化等一系列环境问题。尽管这一现状逐渐改善,例如化肥利用率从25%提升到2021年40%左右,但是仍有很长的路要走。

再次是食物浪费问题。目前,我国食物浪费现象严重,给粮食安全问题带来不可忽视的影响。节约粮食是保障国家粮食安全的迫切需要,我们每个人都应该杜绝浪费,做节约粮食的践行者。

最后是外部环境变化。当今,诸如全球极端气候频发、新冠肺炎疫情肆虐等外部环境变化也给我国小麦生产带来影响,需要提前布局,制订相对应的方案。