甘肃灵台桥村遗址I 区发掘简报*

2022-05-23甘肃省文物考古研究所北京大学考古文博学院

甘肃省文物考古研究所 北京大学考古文博学院

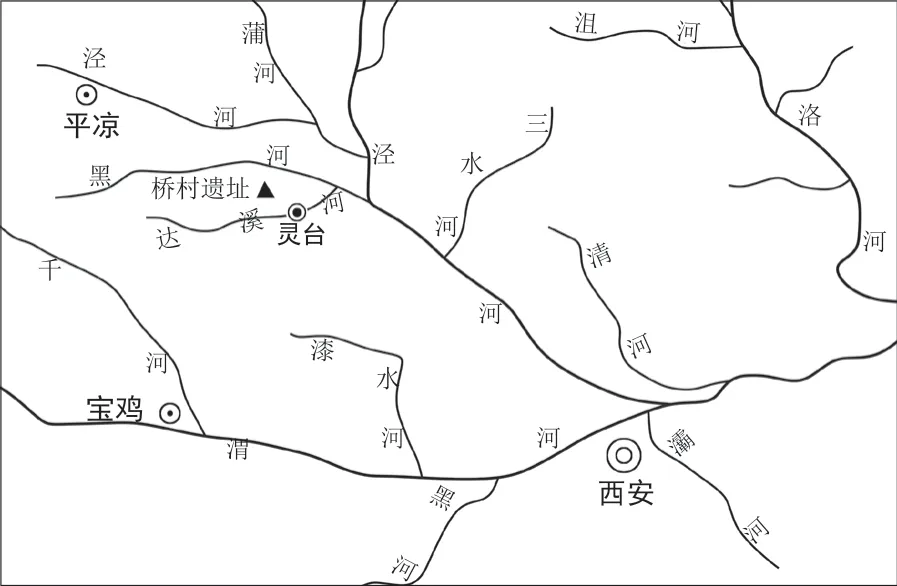

桥村遗址位于甘肃省平凉市灵台县西北约20千米的西屯镇北庄村桥村社(图一),地处黑河与达溪河形成的分水岭中部向北延伸的一块次级台地边缘。遗址分布范围西至居民聚落区,东至芦子沟上沿,北至驼沟南侧,南至碾场沟北侧,地形西高东低,海拔890~1420米(图二)。

1975年,桥村社村民在遗址区内发现各类玉器47件,引起了甘肃省文物部门的注意。1977年7月,桥村遗址被正式确认。1978年,甘肃省博物馆考古队对遗址进行了小范围试掘,试掘面积95平方米,清理袋状灰坑7座,出土了大量陶器、骨器、石器及卜骨等重要遗物。2007年,第三次全国文物普查对桥村遗址的范围进行了重新界定,确定遗址面积约70万平方米。2013年,桥村遗址被公布为全国重点文物保护单位。2018~2019年,甘肃省文物考古研究所与北京大学考古文博学院联合对遗址进行了系统调查,初步确定遗址核心区面积超过100万平方米。基于前期调查的收获,2018~2021年,合作双方对遗址核心区塬顶台地进行了大范围发掘,发掘范围分为两区,I区位于北侧,发掘面积975平方米(图三),Ⅱ区位于南侧,发掘面积500平方米。本简报是对I区发掘成果的介绍。

图一 桥村遗址地理位置示意图

图二 遗址地貌

一、地层堆积

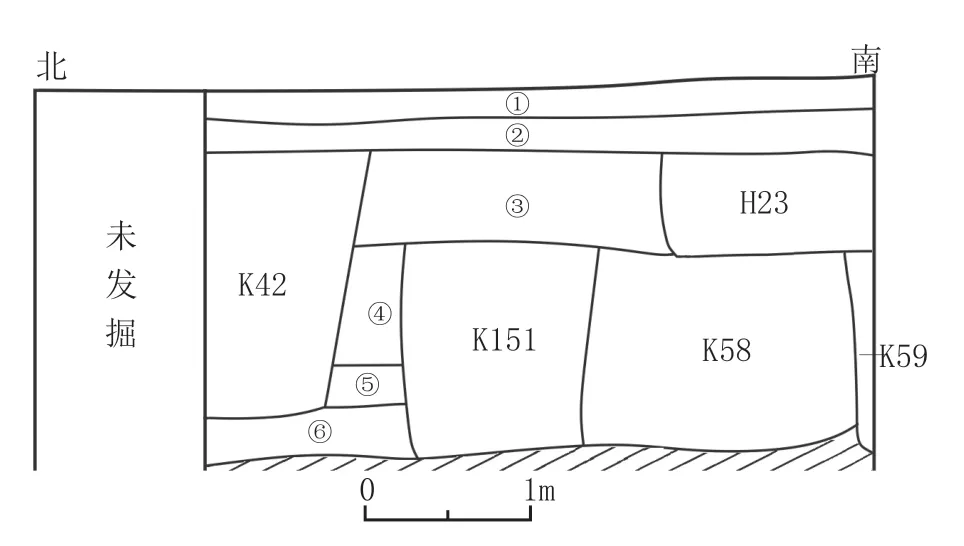

遗址文化堆积较厚,早期文化堆积受晚期人群活动影响较大。由于遗迹关系较为复杂,发掘过程中仅部分探方清理至生土。现以T4356东壁剖面为例,介绍遗址的地层堆积状况(图四):

第①层 现代耕土层。灰褐色,土质疏松,水平状分布于整个探方,厚0.15~0.2米,包含物有陶片、料姜石、动物骨骼和瓷片等。

第②层 唐宋文化层。黄褐色,土质致密,水平状分布于整个探方,厚0.15~0.25米,包含物有少量陶片、料姜石、动物骨骼、白灰面残块、石块和红烧土块等。H23、K42开口于该层下。

第③层 龙山文化层。深灰褐色,土质较疏松,大致呈水平状分布于整个探方,厚0.55~0.6米,包含物有较多陶片、料姜石、动物骨骼、白灰面残块、石块、红烧土块、陶瓦和炉渣等。K58、K59、K151开口于该层下。

第④层 龙山文化层。黄褐色,土质较致密,大致呈水平状分布于整个探方,厚0.73~0.75米,包含物有大量陶片、料姜石、动物骨骼、白灰面残块、石块、红烧土块、陶瓦和炉渣等。

第⑤层 龙山文化层。黄褐色,土质致密,水平状分布于整个探方,厚0.22~0.25米,包含物有少量陶片、料姜石、动物骨骼、白灰面残块和石块等。

第⑥层 龙山文化层。深褐色黏土,土质致密,水平状分布于整个探方,厚0.3米,除少量料姜石外,无其它包含物。该层下为生土。

二、遗迹

遗迹主要有方坑、灰坑、房址、墓葬和沟等。

(一)方坑

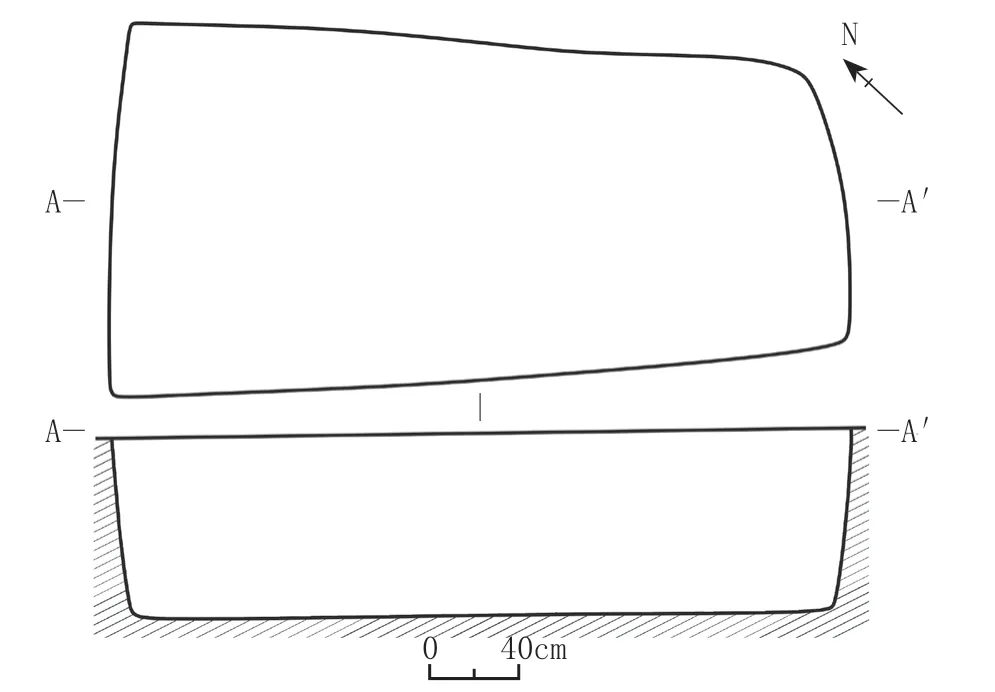

以圆角长方形为主,个别为圆角正方形。以K5、K31为例介绍。

图三 第Ⅰ发掘区全景

图四 T4356 东壁剖面图

图五 K5 平、剖面图

图六 K31 平、剖面图

1.K5 位于T4153和T4253之间,开口于②层下。平面呈不规则圆角长方形,斜壁,平底。长3.24、宽1.24~1.64、深0.8米(图五)。坑内堆积分为2层:第①层为黑褐色粗砂土,质地较疏松,略呈水平状,厚度0.4~0.5米,夹杂料姜石,出土陶片、石块和动物骨骼等;第②层为灰褐色粉砂土,质地较致密,略呈坡状,厚度0.16~0.5米,夹杂料姜石,出土陶片、石块、动物骨骼和白灰面残块等。

2.K31 位于T4054和T4154之间,开口于③层下,打破H134、H141。平面呈圆角长方形,直壁,平底。长3.36、宽1.48~1.58、深1.62米(图六)。坑内堆积分为2层:第①层为灰褐色,土质较致密,略呈水平状,厚度0.6~0.69米,夹杂烧土块、白灰面残块、炭屑和料姜石,出土陶片、陶瓦、石块和动物骨骼等;第②层为深灰色,土质较致密,略呈水平状,厚度1.11~1.2米,夹杂烧土颗粒、炭屑,出土陶片、石块和动物骨骼等。

(二)灰坑

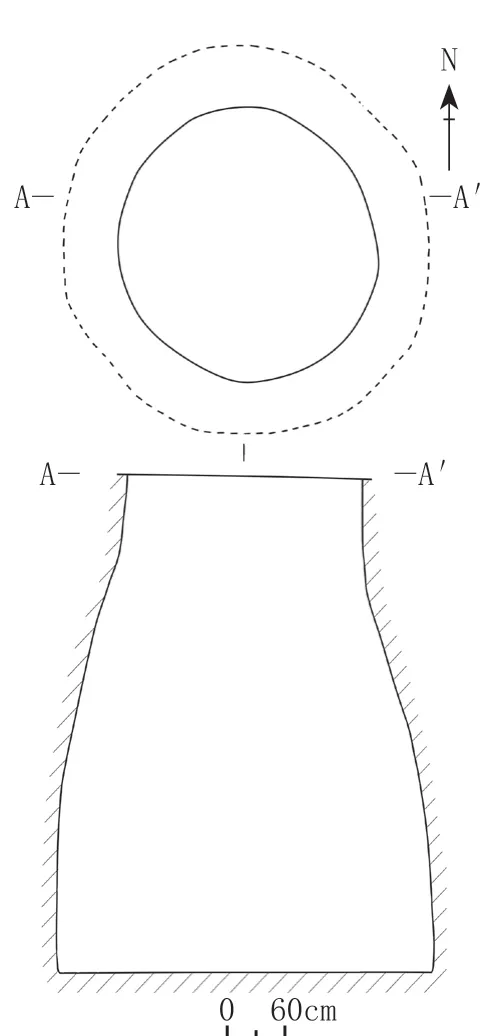

袋状为主,筒状和锅底状较少。以H113、H125为例介绍。

图七 H113 平、剖面图

图八 H125 平、剖面图

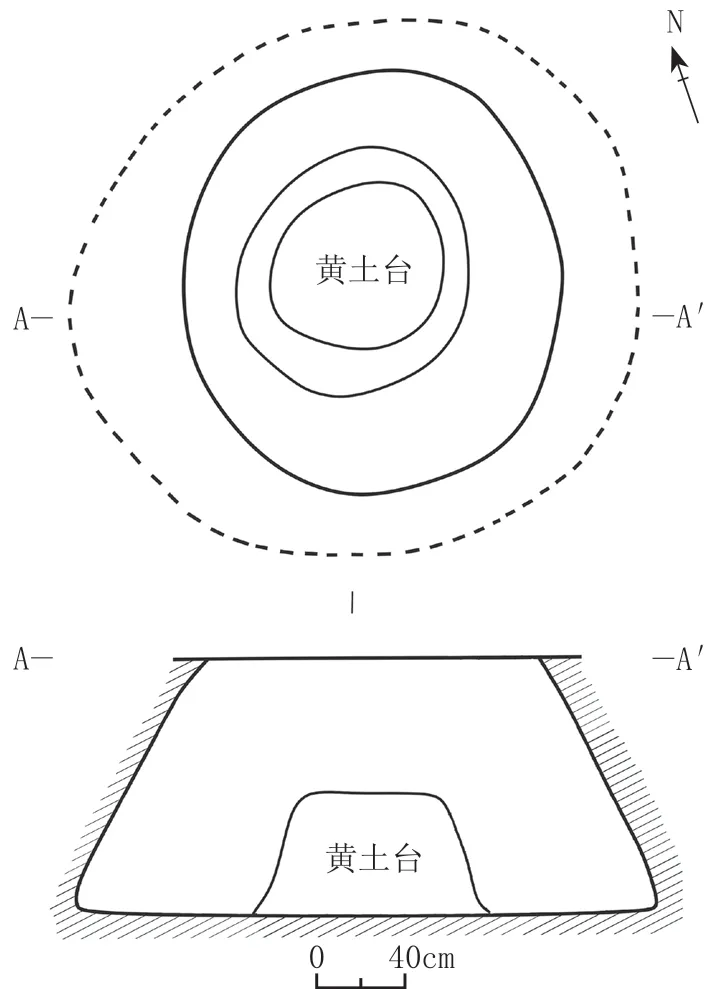

2.H125 位于T4349中部,平面近圆形,袋状,斜弧壁内收,平底。口径1.64~1.88、底径2.32~2.5、深1.12米。底部中央有一熟土黄土台,平面呈圆形,斜壁,平底,上部直径0.76、底部直径1.02~1.07、高0.52米(图八)。坑内堆积分为3层:第①层为黄灰色,土质较疏松,凸镜状,夹杂炭屑、红烧土颗粒,出土陶片、石块和动物骨骼等。第②层为灰褐色,土质较疏松,凸镜状,夹杂炭屑、红烧土颗粒,出土陶片、石块和动物骨骼等。第③层为浅黄灰色,土质较疏松,呈凸镜状,夹杂炭屑,出土陶片、石块和动物骨骼等。

(三)房址

多被方坑或灰坑打破,导致结构难以判断。目前仅清理相对完整的房址1座,编号为F1。

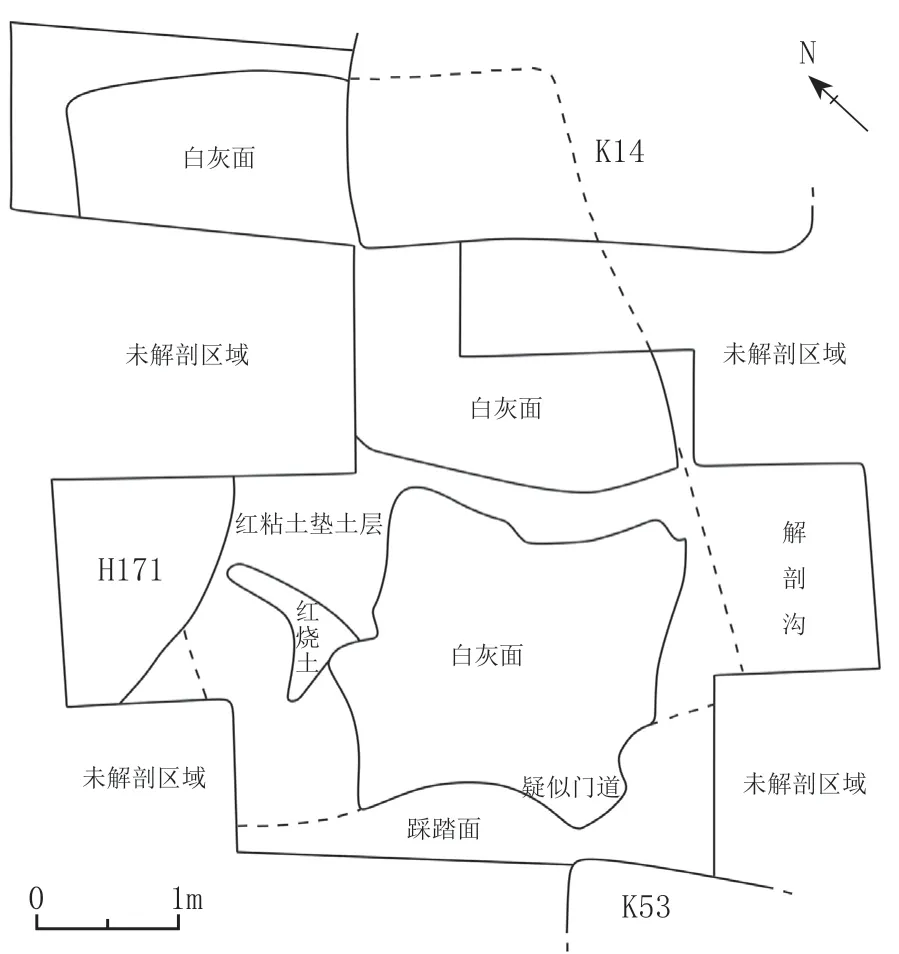

F1主体位于T4152内,部分延伸至T4252、T4151、T4251,开口于④层下,被K14、K53、H171打破。平面为圆角长方形,单室,呈东北—西南向,南北长约5.3、东西宽约3.6米,室内面积约19.08平方米。地面涂抹一层厚3~5毫米的白灰面,白灰面之下为红黏土垫土层。解剖清理的位置大部分保留有白灰面。房内西南侧发现集中分布的红烧土堆积,形状不甚规整,推测与房内设灶有关;南侧分布有较大范围的踩踏面,结合南侧中间白灰面有一段向南延伸出来,推测此处可能为门道位置。房内堆积主要为灰褐色废弃堆积,大致呈水平状。解剖清理过程中虽未发现墙体迹象,但结合北侧白灰面上翘的特征,推测该房址可能为半地穴式(图九~一一)。

图九 F1 平面图

图一〇 F1 全景

图一一 F1 局部

图一二 M2 平面图

图一三 M2 全景

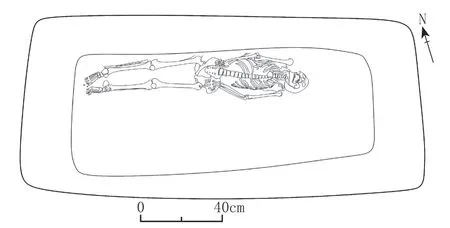

(四)墓葬

以M2为例。该墓位于T4256中部偏南,开口于③层下,方向为近东西向。竖穴土坑墓,圆角长方形,口底基本一致,直壁,壁面较平整。长3.65、宽1.25、深1.75米。近底部有熟土二层台,黄褐色花土,较致密。墓底偏西处发现1具人骨,紧贴二层台侧壁,仰身直肢,腿部骨骼整体下陷明显,头向东略偏南,仰面,双臂伸直,双手放置于盆骨上,双腿伸直,双脚靠拢(图一二)。未发现随葬品。墓内填土为夹杂块状黄土的深褐色花土,质地较疏松,包含少量陶片和动物骨骼(图一三)。

(五)沟(PM1)

发现1条,编号PM1。位于第Ⅰ发掘区东侧约40米处,海拔高度较第Ⅰ发掘区约低2米,东西向,开口于现代耕土层下,距地表0.3~0.6米,同时被H144、H145打破。口宽底窄,剖面略呈倒梯形。口部宽10.1、底部宽1.95、深6.75米。沟内堆积分为52层,夹杂较多红烧土块、炭屑和白灰面残块等,出土大量陶瓦、陶片、石块和动物骨骼等,尤以陶瓦为大宗(图一四)。

三、遗物

(一)陶器

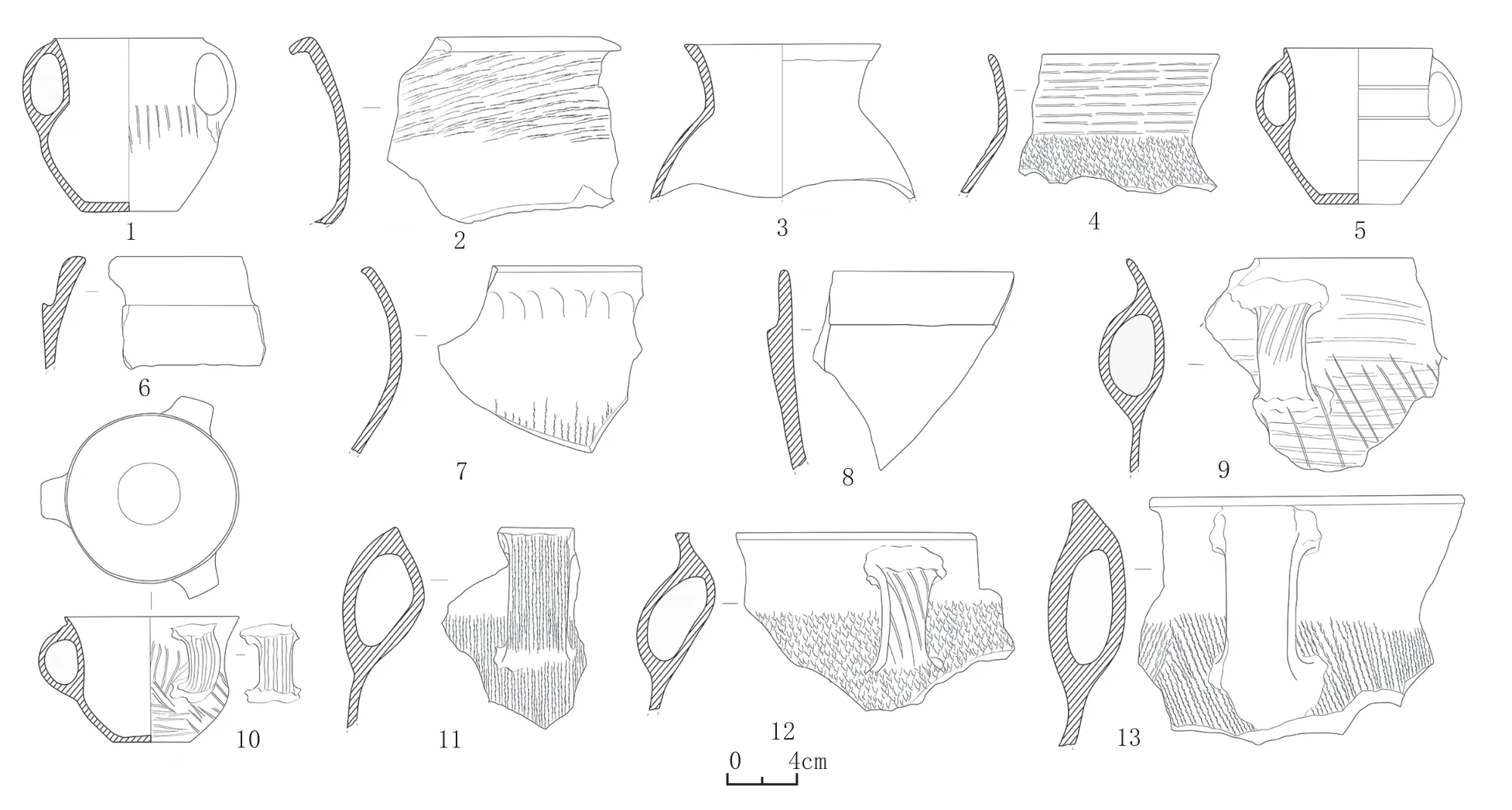

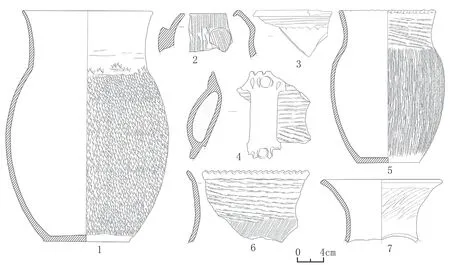

出土遗物以陶器为大宗,多发现于方坑和灰坑。陶质以泥质红陶为主,泥质橙黄陶和泥质灰陶次之,夹砂红陶、夹砂灰褐陶占一定比例,也有少量泥质黑陶。纹饰主要有绳纹、篮纹、附加堆纹,少量剔刺纹、刻划纹、篦纹等。此外,还发现个别彩陶器残片,红、黑彩均有。器形以平底器为主,三足器次之。典型陶器包括双大耳罐、双耳罐、高领罐、花边口沿罐、盘、缸、斝、鬲、甑和器盖等。

1.罐

图一四 沟(PM1)剖面全景

(1)双大耳罐 标本H101①:1,泥质灰陶。微侈口,尖圆唇,高领,溜肩,鼓腹微折,下腹斜收,平底。领、肩部各饰一道横凹弦纹。口径8.3、底径4.9、通高8.8、最大腹径9.4厘米(图一五,5;图一六,1)。标本K76①:1,夹砂灰陶。侈口,尖圆唇,高领,溜肩,鼓腹,下腹斜收,平底。肩部饰竖刻划纹。口径8.4、底径5.4、通高9.8、最大腹径10.6厘米(图一五,1)。

(2)双耳罐 可分为二型。

A型 耳略低于口沿,口沿外撇明显。标本H140①:P1,夹砂灰陶。侈口,平沿,尖圆唇,束颈,溜肩。口、肩之间饰桥形耳,耳面内凹。领部有明显抹光痕迹,肩部饰篦纹,耳面饰斜篮纹。器表局部有烟炱。口径27.2、残高9厘米(图一五,12)。标本H103①:P2,夹砂褐陶。敞口,圆唇,高领,溜肩。口肩之间饰桥形耳,耳低于口沿。口沿内侧饰两道平行凹弦纹,外侧有轮修痕,领部饰横宽篮纹,肩部饰斜宽篮纹并加饰斜刻划纹,耳面饰斜篮纹。口径18、残高11.4厘米(图一五,9)。

B型 耳与口沿基本平齐,口沿外撇不明显。标本K76①:P3,夹砂红陶。侈口,方唇,高领,斜肩。口、肩之间饰桥形耳。领部有数道斜向按压凹痕,肩部饰斜细绳纹。器表局部有烟炱。口径35.6、残高13.8厘米(图一五,13)。标本K146③:P9,夹砂灰陶。敞口,尖圆唇,束颈,溜肩。口肩之间饰桥形耳。颈部有明显抹光痕迹,肩部及耳面饰竖绳纹。口径9、残高11.3厘米(图一五,11)。

(3)三耳罐 标本H125①:1,夹砂橙黄陶。敞口,尖圆唇,高领,斜肩,折腹,下腹斜收,小平底。口腹之间装饰三个桥形耳。领肩部饰斜刻划纹,下腹部饰横篮纹,耳面饰竖篮纹。口径9.6、底径4.4、通高7.1、最大腹径7.8厘米(图一五,10;图一六,2)。

(4)高领罐 可分为二型。

A型 领较高,领肩之间折痕不明显。标本H102②:P1,泥质橙黄陶,局部呈褐色。侈口,宽沿,方唇,高领。领上部饰斜篮纹。口径21、残高9.8厘米(图一五,2)。标本K76①:P4,夹砂灰陶。侈口,圆唇,高领,溜肩。口沿外侧有明显抹光痕迹,肩部饰竖绳纹,领部有较明显按压指痕。口径17.2、残高9.6厘米(图一五,7)。

图一五 出土陶罐

B型 领较低,领肩之间折痕明显。标本H16③:P3,泥质橙黄陶。侈口,平沿,圆唇,高领,溜肩。素面。口径22、残高9.1厘米(图一五,3)。标本H142①:P1,夹砂灰陶。直口微侈,圆唇,高领,斜肩。领部饰横篮纹,局部抹光,肩部饰篦纹。器表有明显烟炱。口径20、残高7.1厘米(图一五,4)。

(5)子母口罐 标本T4248③:P2,泥质灰陶。敛口,圆唇,直腹。素面。口径15.8、残高6.2厘米(图一五,6)。标本H133②:P6,泥质灰陶。直口微敛,直腹。素面。残高9.8厘米(图一五,8)。

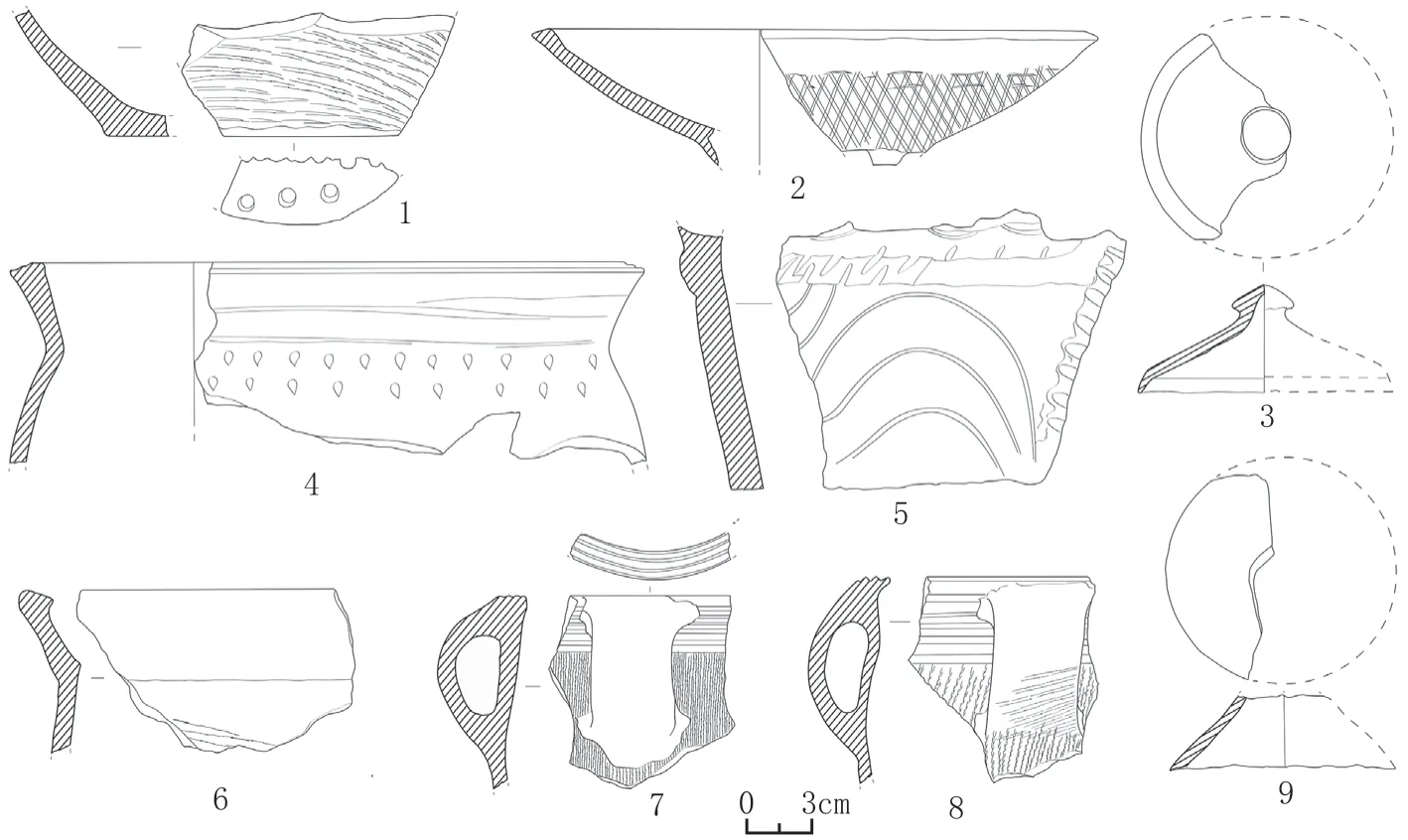

(6)花边口沿罐 标本K135①:1,夹砂灰陶。侈口,高领,溜肩,深圆腹,平底。口沿饰锯齿状花边,领部饰斜篮纹,肩、腹部饰竖绳纹。口径15、底径9.6、通高23.6、最大腹径17.5厘米(图一七,5;图一六,3)。标本K110①:P14,夹砂红陶。敞口,方唇,高领。口、肩之间饰桥形耳。口沿饰锯齿状花边,领上部饰横篮纹,领下部饰斜篮纹。耳面上下两端各饰一组剔刺纹,并各附贴一圆饼状泥片。口径6.4、残高13.3厘米(图一七,4)。标本H96①:P1,夹砂橙黄陶。侈口,圆唇,高领,斜肩。口沿饰锯齿状花边,领部饰斜篮纹,肩部饰交错篮纹,表面局部有烟炱。口径32、残高10.6厘米(图一七,6)。

(7)侈口罐 标本H108①:1,夹砂褐陶。侈口,高领,溜肩,深圆腹,平底。领下部饰横凹弦纹,腹部饰麻点纹。口径19.6、底径13、最大腹径24.5、通高35.2厘米(图一七,1)。标本H16③:P1,泥质灰陶。侈口,卷沿,尖圆唇,折颈,溜肩。颈部饰横篮纹。口径12.2、残高7.1厘米(图一七,3)。

(8)敛口罐 标本T4248③:P4,夹砂红陶。敛口,平沿,圆唇,圆腹。上腹部贴附圆饼状鋬。器表面及鋬饰竖绳纹。器表局部有烟炱。口径10.2、残高5.6厘米(图一七,2)。

(9)喇叭口罐 标本K76①:P1,泥质灰陶。喇叭口,方唇,高领。口沿外侧有一圈抹光痕迹,领上部饰斜篮纹。口径18.4、残高8.7厘米(图一七,7)。

2.盘 标本H140①:P5,泥质灰陶。敞口,方唇,斜壁略外弧。口沿内侧有一道刮抹凹痕,外侧局部抹光,外表面饰交错篮纹。口径25.4、残高7.1厘米(图一八,2)。

3.侈口缸 标本H140①:P2,夹砂黄褐陶,局部呈灰色。侈口,宽平沿,圆唇,直腹略外斜。颈部有一道横向凹槽。口径23.2、残高6.9厘米(图一八,6)。标本K76①:P7,夹砂红陶。侈口,宽沿,方唇,束颈,斜肩。唇面饰两道平行凹弦纹,口沿外侧有明显抹光痕迹,颈部有数道刮抹凹痕,肩部饰两圈剔刺纹。口径29.4、残高8.3厘米(图一八,4)。

4.斝 标本K74①:P1,夹砂橙黄陶。直口,宽平沿,方唇,直腹略外鼓。口与上腹之间饰桥形耳。唇面饰三道平行凹弦纹,口沿外侧饰八道平行凹弦纹,腹部饰竖向细绳纹。耳面下部有明显烟炱。口径14.2、残高8.2厘米(图一八,7)。标本K108①:P1,夹砂褐陶。微侈口,宽沿,方唇,略束颈,斜肩。口、肩之间饰斜向桥形耳。唇面饰三道平行凹弦纹,口沿外侧饰十四道平行凹弦纹,肩部饰竖绳纹,耳面饰斜绳纹,局部抹光不明显。耳面边缘有烟炱。口径15、残高9.2厘米(图一八,8)。

图一六 灰坑、方坑出土陶罐

图一七 出土陶罐

图一八 出土其他陶器

图一九 出土其他陶器与瓦件

5.甑 标本T4448④:P1,泥质红陶。仅余底部。下腹斜收略外凸,平底。底面残留8个小圆孔。腹下部饰斜篮纹。残高5.6、孔径0.8~0.9厘米(图一八,1)。

6.鼎足 标本H133②:P2,夹砂灰陶。足平面呈弧壁梯形,上宽下窄。上部及侧边缘饰花边状附贴泥条,表面刻划多道弧形凹弦纹。上部残宽15.5、下部残宽10、残高12、厚1.1~1.8厘米(图一八,5)。

7.器盖 标本H140②:P1,夹砂红陶。整体呈覆折沿盘状,纽为圆形锥状,下缘切割并修整为尖圆唇。下缘直径10.4、通高4.8厘米(图一八,3)。标本K135③:P4,泥质红陶。整体呈覆斗状,纽残缺。下缘切割并修整为尖圆唇。下缘直径10.6、残高3.85厘米(图一八,9)。

8.陶抹 标本H133①:1,泥质灰陶。抹面呈长方形,表面较光滑。背面中部附加柱状把手,并用泥片加固。柄上端残,抹背面饰一圈按压花边纹。长15.8、宽7.7、柄残高11.7、通高13.9厘米(图一九,1)。标本H133①:2,泥质灰陶。抹面光滑,中部附加柱状空腹把手,连接抹面处为空心。两侧有切割痕,边缘切割痕迹明显,未经打磨,抹背饰剔刺纹。残长5.4、宽6、柄残高5.3、通高7厘米(图一九,5)。

9.陶纺轮 标本H14②:2,泥质灰陶。近圆形。器身磨制,中间穿孔。素面。直径3.8、孔径0.7、厚2~2.3厘米(图一九,6)。

10.器足 标本K132③:P10,夹砂褐陶。足尖平,内无球状芯。外表面饰绳纹。残高7.6、壁厚0.75厘米(图一九,3)。标本K132③:P9,夹砂褐陶。足尖平,有球状芯。外表面饰斜篮纹。残高12、壁厚1.1厘米(图一九,4)。

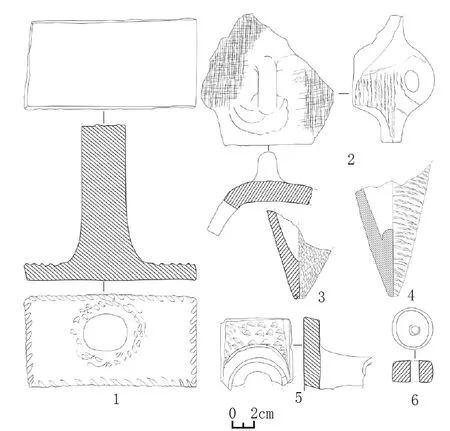

图二〇 出土瓦件

11.瓦件 陶质,有板瓦和筒瓦两种。

(1)筒瓦 标本C3,瓦身凸面饰交错绳纹,并安装扁状方形瓦钉,侧缘为竖向切痕。厚0.7~0.8、长约39.4、瓦钉距前端约3、宽10.4~12、高5.5~7厘米(图二〇,1)。

(2)板瓦 标本H133②:P28,夹砂褐陶。前有切口。瓦身凸面饰绳纹,并附贴桥形耳,侧缘为竖向切痕。厚1.4~1.8、耳距前端约2.7、残长11.4、残宽10.6、高7.7~7.9厘米(图一九,2)。标本C41,前有切口。瓦身凸面饰篮纹,侧缘为竖向切痕。厚0.9~1.1、残长约8.2、切口距前端3、宽22.7、高约5.5厘米(凹面朝上)(图二〇,2)。标本C 4 2,瓦身凸面为绳纹与附加堆纹,侧缘为竖向切痕。厚1.1~1.3、残长约15、宽28.9、槽深2.6~3.3、高约8.3厘米(凹面朝上)(图二〇,3)。标本C112,瓦身凸面为绳纹,凹面为绳纹与附加堆纹,侧缘捏尖。厚1~1.5、残长约19.5、残宽约22.7、槽深2.2、高约4.5厘米(凹面朝上)(图二〇,4)。

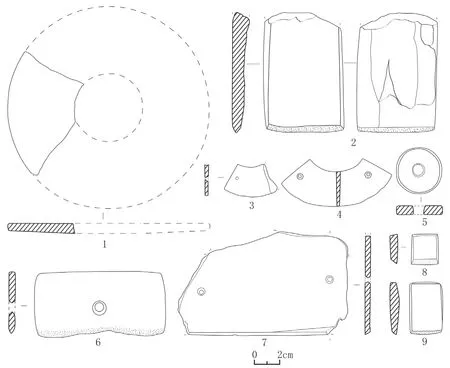

图二一 出土石器、玉器

(二)石器

出土石器包括石璧、刀、铲、纺轮和锛等。

(1)石璧 标本T4454③:6,乳白色。圆形,外缘平直,内部较厚、外缘较薄,中孔为单面钻。外径15.8、孔径5.4厘米(图二一,1)。

(2)石刀 标本T4350③:9,青灰色。刀体呈长方形,整体磨制光滑。中部有一对钻而成的孔,刃部为双面平刃,使用过程中已磨损。刀身长10.3、宽4.6~4.9、孔径0.7~1厘米(图二一,6)。

(3)石铲 标本H116②:1,黑色,通体磨制。铲体近长方形,上部残,弧形双面刃。残长8.7、刃宽6.1厘米(图二一,2)。

(4)石纺轮 标本T4449④:1,白色。圆形,两面均较平整。中孔单面钻。直径3.7、孔径0.8~1、厚0.65~0.7厘米(图二一,5)。

(5)石锛 标本T4352③:11,青灰色,磨制精致,通体光滑。器身近梯形,刃稍宽,单面刃。长4、宽2.6厘米(图二一,9)。

(三)玉器

出土玉器包括玉刀、璜和锛等。

(1)玉刀 标本K22②:2,深灰色,两端残。器身较长,近长方形。器身两端各有一单面钻圆孔,上部有明显切割痕迹。长13.1、宽7.95、厚4厘米(图二一,7)。

图二二 玉璜(T4255 ④:1)

图二三 出土骨器

(2)玉璜 标本T4255④:1,青灰色,扇形,边缘明显磨光。器身两端各有一孔,均为单面钻。外径8.6、内径4.2、宽2.7、孔径0.25~0.5、厚0.2~0.35厘米(图二一,4;图二二)。标本K110①:1,白色,通体磨制,扇形,一半残。器身残留一单面钻圆孔。外径4.1、内径2.1、孔径0.2~0.4、厚0.25~0.3厘米(图二一,3)。

(3)玉锛 标本T4455③:6,深褐色,通体磨制光滑,周边磨制规整且较平。器身较短,近方形,单面平刃。长2.35、刃宽2.2厘米(图二一,8)。

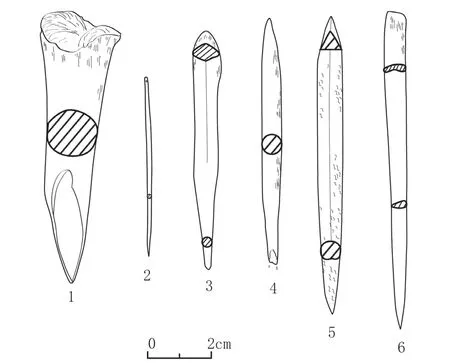

(四)骨器

出土骨器主要有骨锥、镞、针、铲、笄和卜骨等。

(1)骨锥 标本K232①:1,黄白色。利用动物肢骨制作而成。上端关节部分作为手执部分,下端劈裂后磨出锥尖。中间以下作斜向劈裂,磨出锥尖。长8.9厘米(图二三,1)。

(2)骨针 标本T4349④:1,乳黄色。直而细,针尖尖锐,针鼻较小,针鼻尾端磨平,针孔为双面钻。长5.9、直径0.15厘米(图二三,2)。

图二四 骨铲与卜骨

(3)骨镞 可分为三型。

A 型 镞、关、铤分界明显。标本K109②:1,乳黄色。关部为圆柱状,铤较长,呈圆锥状。镞身近圆柱状,锋横截面呈菱形,且较钝。长7.85厘米(图二三,3)。

B型 镞、铤分界明显。标本T4349④:2,乳黄色。镞身呈圆锥状,锋较残。铤呈圆锥状,有明显刮削痕迹。镞身背部可见骨松质。长8.1、宽7.2厘米(图二三,4)。

C 型镞、铤分界不明显。标本T4056③:1,乳黄色,整体磨制光滑。镞身呈圆柱状,呈三棱锥状且锋部较尖锐。铤呈近圆锥状,背部可见骨槽。长9.8、宽8.7厘米(图二三,5)。

(4)骨笄 标本H133②:2,棕黄色。侧视略有弧度,顶端为关节部分。整体磨制光滑。长10.6、宽1.1厘米(图二三,6)。

(5)骨铲 标本H99②:7,利用猪左侧下颌骨制作而成。下颌角处磨光,无下颌踝和冠状突,单面刃,磨制痕迹清晰。长17.9、刃宽8.8厘米(图二四,1)。

(6)卜骨 标本H96①:1,乳黄色。利用羊肩胛骨制作而成,在无骨脊一面可见17处灼点。残长16厘米(图二四,2)。

四、结语

整体来看,桥村遗址出土陶器与以陕西岐山双庵遗址为代表的双庵类型遗存较为接近。如花边侈口罐K135①:1与双庵遗址H4:3、蔡家河遗址H29:12形制基本一致;双大耳罐K76①:1与石嘴头遗址H4:9形制较为相似;三耳罐H125①:1与双庵遗址H4:27形制较为相似;斝K76①:P1与双庵遗址H5:1型制较为相似;子母口罐H133②:P6与蔡家河遗址H34:20形制较为相似。综合考察陶器器形和纹饰特征,桥村遗址与双庵类型遗存的面貌较为一致,说明两者年代大体相当,内涵也基本接近,以双庵遗址为代表的双庵类型遗存属于龙山时代晚期。因此,初步认为桥村遗址的主体文化遗存应属于龙山时代晚期。

此外,遗址中还出土了大量陶瓦等与建筑有关的遗物。初步统计,遗址中出土陶瓦标本及碎片2800余件,多数标本来自沟的剖面堆积内,方坑、灰坑及地层堆积中也有一定数量的分布。除桥村遗址外,中国境内明确发现史前时期陶瓦的地点有6处,包括山西襄汾陶寺遗址,陕西宝鸡陈仓桥镇遗址、延安芦山峁遗址、神木石峁遗址,甘肃平凉蒋家嘴遗址、平凉泾川俭头遗址等,年代均集中于龙山时代晚期。上述遗址出土陶瓦类型大致包括筒瓦、板瓦两种;陶质主要有泥质灰陶、夹砂灰陶、夹炭陶、泥质红陶、夹砂红陶;纹饰方面,除桥村遗址外,其他遗址出土陶瓦的纹饰以篮纹为主,绳纹、戳印纹、附加堆纹等也占一定比例。统计显示,桥村遗址出土陶瓦多施绳纹,篮纹次之,也包括戳印纹和附加堆纹等。相比于其他遗址,桥村遗址是目前所知出土陶瓦数量最多、类型最为丰富的遗址,与历史时期筒瓦、板瓦的存量比例比较接近,这初步表明桥村遗址可能存在大型“覆瓦类”建筑。值得注意的是,桥村遗址出土的带耳板瓦与镐京遗址出土的西周时期异形板瓦较为相似,这一发现或可为揭示镐京遗址这类特殊形制陶瓦的早期起源提供重要依据。

[1]李晓斌,张旺海.甘肃齐家文化玉器研究[J].陇右文博,2009(2).

[2]甘肃省博物馆考古队.甘肃灵台桥村齐家文化遗址试掘简报[J].考古与文物,1980(3).

[3]北京大学中国考古学研究中心,甘肃省文物考古研究所.桥村遗址调查与研究2018~2019[M].北京:文物出版社,2021:101.

[4]中国社会科学院考古研究所山西队,山西省考古研究所,临汾市文物局.山西襄汾陶寺城址2002年发掘报告[J].考古学报,2005(3):307-346.

[5]刘军社.宝鸡发现龙山文化时期建筑构件[J].文物,2011(3).

[6]陕西省考古研究院,西北大学文化遗产学院,延安市文物考古研究所,等.陕西延安市芦山峁新石器时代遗址[J].考古,2019(7).

[7]陕西省考古研究院,榆林市文物考古勘探工作队,神木县石峁遗址管理处.陕西神木县石峁城址皇城台地点[J].考古,2017(7).

[8]中国社会科学院考古研究所.2013年达溪河流域考古调查报告[C]∥西部考古(第12辑).北京:科学出版社,2017:29-70.

[9]a.赵东.陕西芦山峁和石峁遗址出土陶瓦的意义[J].砖瓦,2019(5).b.宋江宁,常经宇,马明志.黄土高原地区龙山时代陶瓦研究[J].考古与文物,2022(2).

[10]岳连建,丁岩.镐京遗址考古发掘取得重要收获[N].中国文物报,2021-12-24(8).