独立董事在上市公司信息披露中法律责任问题研究

2022-05-19上市公司治理研究课题组

上市公司治理研究课题组

一、问题的提出

独立董事的法律责任问题,一直以来受到社会普遍关注。随着《证券法》《刑法》的相继修订,独立董事等各类主体的法律责任都被大幅加强,证券违法违规成本显著提高。近期,康美药业证券集体诉讼案宣判,五名独立董事分别被判在10%和5%的范围内对24.5亿元的赔偿承担连带责任,更将独立董事的法律责任提升到了新的高度。独立董事的责权利是否对等成为社会各界热议的话题。

从近几年我国实践来看,独立董事承担法律责任的违法违规行为主要发生在上市公司信息披露领域,主要问题体现在两方面:一是独立董事责任认定,即如何判断独立董事是否勤勉尽责,以及独立董事是否可因信赖专业意见而免责;二是独立董事与其他董事的责任区分,即是否需要对独立董事和其他董事追究不同的责任。合理适当的责任配置,是有效督促独立董事履职尽责的重要前提。为此,亟需结合监管与司法实践中的经验做法予以梳理研究。

二、独立董事在上市公司信息披露中法律责任的实证分析

我国关于独立董事在上市公司信息披露中法律责任的规定,以《证券法》《刑法》为基础,以《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(2022年制定,以下简称《虚假陈述司法解释》)、证监会《上市公司信息披露管理办法》(2021年修订)、《信息披露违法行为行政责任认定规则》(2011年制定)、《上市公司独立董事规则》(2022年修订)等司法解释、部门规章、规范性文件,以及证券交易所和中国上市公司协会等单位的股票上市规则、规范运作或履职指引等自律规则为补充,初步构成了涵盖民事责任、行政责任、刑事责任、自律责任(因自律管理组织实施自律管理而承担的责任)的规范体系。

本文主要以2018―2021年证监会及其派出机构(以下统称证监会)的行政处罚、证券交易所的纪律处分案件为样本,辅以法院的民事和行政案例进行梳理分析,以期为规则制度层面的进一步讨论提供基础。

(一)独立董事承担法律责任的实践特征

1.独立董事承担的法律责任以行政处罚和纪律处分为主

通过检索证监会官网,2018―2021年四年间涉及独立董事的行政处罚案件共计70件;通过检索深沪证券交易所官网,两家证券交易所四年间涉及独立董事的纪律处分案件共计128件;通过以“独立董事”为关键词在裁判文书网、北大法宝进行全文检索,四年间涉及独立董事法律责任的民事案件9件、行政案件13件、刑事案件0件,详见图1。从上述公开披露的案件信息看,近年来,独立董事承担法律责任的案件类型以行政处罚和纪律处分为主。

图1 独立董事承担法律责任案件类型

目前,独立董事承担民事责任的案例较少,可能是基于以下两点原因:一是2022年修改前的《虚假陈述司法解释》规定了前置程序制度,投资者提起民事赔偿诉讼,必须提交有关机关的行政处罚决定或者人民法院的刑事裁判文书,这在一定程度上减少了民事案件的数量。二是投资者较少要求独立董事承担连带责任。2018―2021年上市公司虚假陈述案件的数量并不少,以“证券虚假陈述责任纠纷”案由和裁判日期作为条件在裁判文书网检索,四年间的法律文书超过4.4万份,但其中涉及独立董事法律责任的案件仅有9件。随着《虚假陈述司法解释》取消前置程序,相关民事赔偿案件数量可能不断上升,独立董事承担民事责任的情况也可能随之增加。

2.独立董事承担法律责任的领域以上市公司信息披露违法违规为主

从处罚和处分事由看,70件行政处罚案件中,1件案件的处罚事由为内幕交易与短线交易,69件案件的处罚事由为信息披露违法,后者占比98.57%;128件纪律处分案件中,有124件案件的违规事项包括信息披露违规,占比96.88%。由此可见,独立董事承担法律责任的领域以上市公司信息披露违法违规为主。具体来看,行政处罚中出现频率最高的是定期报告披露违法(66件,94.28%);纪律处分中较为高发的是定期报告披露违规(56件,43.75%)以及业绩预告披露不准确(48件,37.50%),两者合计占比81.25%。详见表1、表2。

表1 独立董事受到行政处罚的事由

表2 独立董事受到纪律处分的事由

3.独立董事承担法律责任的争议以是否勤勉尽责为主

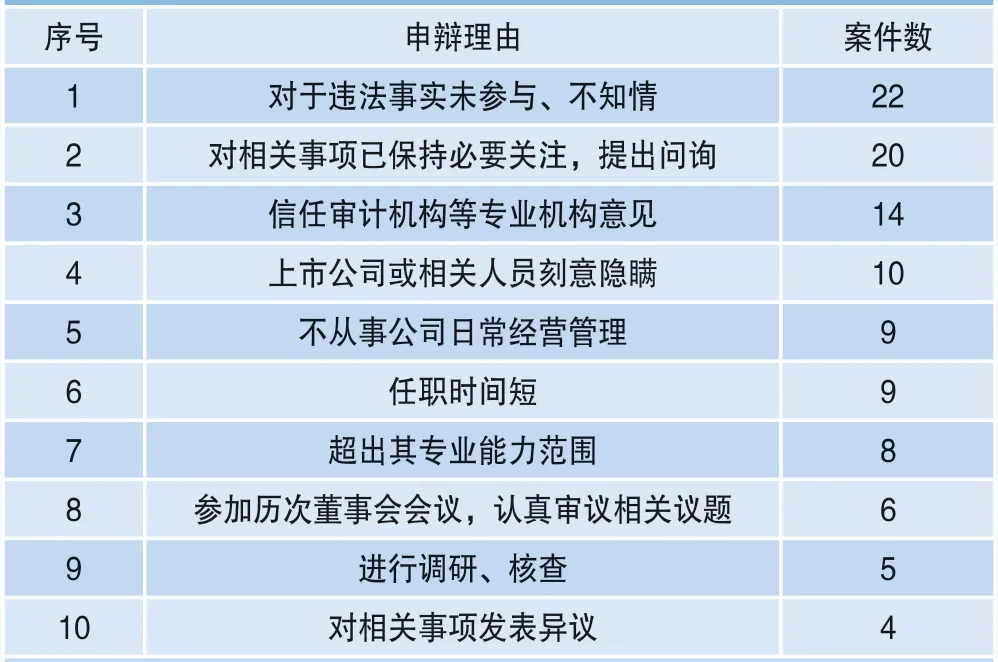

实践中,独立董事往往以自身已勤勉尽责为由,提出减轻或者免除责任的申辩,具体包括:(1)对于违法事实未参与、不知情;(2)对相关事项已保持必要关注,提出问询;(3)信任审计机构等专业机构意见;(4)上市公司或相关人员刻意隐瞒;(5)不直接参与公司日常经营管理;(6)任职时间短等等(详见表3)。在69件涉及信息披露违法的行政处罚案件中,有48件案件的独立董事提出申辩,异议率达到69.57%,但仅有4件案件中的申辩被证监会采纳或部分采纳。

表3 独立董事在行政处罚中的常见申辩理由

(二)关于独立董事勤勉尽责的判断

根据前文的实证分析,独立董事承担法律责任的争议焦点为其是否勤勉尽责。实践中,独立董事会提出各种具体的申辩理由来主张其已勤勉尽责。对于这些申辩理由是否可以采纳,证券监管机构和法院已经通过制度规定和具体案件进行了探索。在制度规定方面,根据证监会《信息披露违法行为行政责任认定规则》第22条,不直接从事经营管理、能力不足、无相关职业背景、任职时间短、不了解情况、相信专业机构或者专业人员出具的意见和报告等情形,都不得单独作为不予处罚的情形认定。近期,最高人民法院发布了修改后的《虚假陈述司法解释》,其中第14条亦有类似规定。在具体案件方面,证券监管机构和法院在相关的行政处罚决定书、行政判决书等文书中,通过说理对于部分申辩理由是否可以采纳进行了阐述。主要观点梳理如下:

一是参加会议不能代替日常对公司的持续了解和关注,不能认定为已勤勉尽责。根据《上市公司信息披露管理办法》第35条等规定,除按时出席董事会会议外,董事(包括独立董事)还应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生或可能发生的重大事件及其影响。例如,证监会在聚力文化案的行政处罚决定书中认为,出席会议并不能证明独立董事对相关事项保持了充分关注,采取了积极有效的履职行为,因此不能认定为已勤勉尽责。

二是提出询问建议不能代替有针对性的调查核实以及有效的监督工作安排,不能认定为已勤勉尽责。例如,证监会在昆明机床案以及乐视网案的行政处罚决定书中认为,虽然独立董事曾在相关会议上提出过询问建议,但都属于一般履职行为,并没有采取进一步积极有效的举措,因此不能认定为已勤勉尽责。

三是对于发表异议,需要结合其投票情况、异议理由等因素综合判断。一方面,仅仅发表异议但却赞成相关文件披露的,不能认定为已勤勉尽责。根据证监会《上市公司信息披露管理办法》第16条,上市公司董事、监事、高级管理人员发表异议的,应当遵循审慎原则,其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。例如,北京市高级人民法院在杨雄胜诉证监会案的二审判决书中认为,独立董事虽多次对公司财务问题提出过异议,但最终都在会议记录上签字,亦没有投出反对票,因此不能认定为完全勤勉尽责。另一方面,仅反对相关文件披露而没有履行审议职责的,也不能认定为已勤勉尽责。例如,证监会在中毅达案的行政处罚决定书中认为,独立董事以未见相关报告内容为由投弃权票,未采取有效措施积极履行审议定期报告的职责,其投票行为显属未勤勉尽责。

四是对于调查核实,需要结合具体情节综合判断。一方面,进行核查是积极履职的重要表现,可以作为认定独立董事已勤勉尽责的依据。例如,证监会在亚太药业案的行政处罚决定书中认为,独立董事在任职期间出差参与公司项目调研考察,对收购标的业绩进行分析比较,委派团队到收购标的现场进行核查,综合考虑上述因素以及其他履职行为对其免于处罚。另一方面,如果经过调查核实本应发现异常却未发现的,不能认定为已勤勉尽责。例如,证监会在圣莱达案的行政处罚决定书中认为,虽然独立董事已经对相关文书进行了核查,但公司两笔营业外收入高度异常,其在核查后仍未能关注到并提出异议,因此不能认定为已勤勉尽责。

(三)关于独立董事对专业意见的信赖

独立董事主张勤勉尽责的理由中,有一项是信赖审计机构等专业机构出具的意见或者报告,共有14件案件涉及,实践中对此争议较大。证券监管机构和法院均认为,信赖专业意见不能构成免责理由,其主要考虑是:独立董事的责任与审计机构的责任是相互独立的。正如最高人民法院在杨雄胜诉证监会一案的再审行政裁定书中指出的,“独立董事并不是取代审计机构从事具体审计工作,但另一方面,审计机构也不能替代独立董事的工作。换言之,独立董事不应仅停留于监督审核外部审计机构的工作过程,并仅主要依据外部审计机构的工作结论作出判断,而应当采取合理措施主动开展必要的调查工作并获取决策所需要的信息。”在制度规定方面,证监会《信息披露违法行为行政责任认定规则》第22条的规定也很明确,相信专业机构或者专业人员出具的意见和报告,不得单独作为不予行政处罚的情形认定。

然而,这一观点未来可能发生变化。最高人民法院在2022年修改《虚假陈述司法解释》时对独立董事的免责抗辩事由作出特别规定。根据该司法解释第16条,独立董事如果能够证明其在签署相关信息披露文件之前,对不属于自身专业领域的相关具体问题,借助会计、法律等专门职业的帮助仍未能发现问题的,法院应当认定其没有过错。

(四)关于独立董事和其他董事的责任区分

从实践看,行政处罚、纪律处分以及民事赔偿中对于独立董事和其他董事的责任大多进行了区分,具体案件一般会从独立董事是否担任有关职务、知情与参与情况、任职年限等方面综合考虑,通常对独立董事采取最低档的处罚、处分或者仅要求其对部分赔偿承担连带责任。

1.行政处罚

独立董事受到的行政处罚措施主要为两种:警告和罚款。在声誉罚即警告方面,近四年的实证案例表明,独立董事与其他董事没有区别。在财产罚即罚款方面,经梳理近四年的案例,78%的独立董事所受罚款在5万元以下,57%的独立董事被处以3万元罚款,系2005年《证券法》所规定的最低罚款限额。与同案中的其他董事相比,独立董事所受处罚总体而言处于最轻档次。从2005年《证券法》中处罚规定的适用情况看,可以根据职务情况将其他董事进一步分为两类,并分别与独立董事进行对比。第一类是担任董事长、副董事长、总经理、财务总监、副总经理等公司内部职务的其他董事。48%的此类董事所受罚款超过25万元,此类董事平均罚款金额为22.22万元,远超独立董事平均5.1万元的罚款金额。第二类是未在公司内部担任董事长、总经理等职务的其他董事。75%的此类董事所受罚款在5万元以下,此类董事平均罚款金额为5.35万元,与独立董事差异较小。总体而言,独立董事主要是与担任职务的其他董事责任差异较大,与未担任职务的其他董事责任基本相同。详见图2、图3、图4。

图2 独立董事罚款金额分布

图3 其他董事(无职务)罚款金额分布

图4 其他董事(有职务)罚款金额分布

需要注意的是,2019年《证券法》修订时大幅提高了信息披露违法的行政责任,将直接负责的主管人员和其他直接责任人员的罚款下限提高至50万元。在近期的广东榕泰、上海富控、中潜股份案中,因适用2019年《证券法》,8名独立董事均被处以50万元罚款,罚款数额虽然较之前有大幅提升,但仍然为法定的最低罚款限额。

2.自律监管

上市公司信息披露违规案件中,证券交易所对相关人员采取的纪律处分措施主要包括三类:通报批评、公开谴责以及公开认定其不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,严重程度依次递增。其中,独立董事所受纪律处分基本为通报批评,即最轻一档的纪律处分,此类案件共109件,占比87.90%。此外,还有22件案件中的独立董事仅被发出监管函或监管关注函,同案中的其他董事则被采取相对更重的通报批评或公开谴责等纪律处分措施。

是否同时在公司内部担任职务,是证券交易所进行责任分层时考虑的重要因素,以此实现精准打击。第一,在40.32%的案件中,在公司内部担任董事长、总经理、财务总监等职务的其他董事所受处分,要重于独立董事以及未在公司内部担任职务的其他董事;第二,在28.23%的案件中,在公司内部担任董事长、总经理、财务总监等职务的其他董事以及担任审计委员会召集人的独立董事所受处分,要重于未担任职务的独立董事以及未担任职务的其他董事;第三,在0.80%的案例中,担任职务的其他董事承担最重责任,未担任职务的其他董事次之,独立董事再次之。这三类案件合计占比69.35%,详见表4。

表4 独立董事与其他董事所受纪律处分情况对比

3.民事赔偿

关于民事赔偿是否需要区分责任,实践中存在两种做法:一是对独立董事和其他董事追究相同责任,即都对投资者的全部损失承担连带责任,采用此种做法的案件有2件;二是对独立董事和其他董事追究不同责任,仅要求独立董事在投资者损失的一定范围内承担连带责任,采用此种做法的案件有7件,主要理由是独立董事并不参与日常经营管理,不执行具体业务,对于虚假陈述行为的过失较为轻微等。

在近期的康美药业案中,法院采用了第二种做法。广州市中级人民法院结合相关主体是否参与造假、报告签署情况、担任职务情况等因素对相关人员进行责任划分,以独立董事为兼职、不参与日常经营管理、过失相对较小为由,判决签署多份报告的独立董事在10%的范围内承担连带责任、签署一份报告的独立董事在5%的范围内承担连带责任。实际上,康美药业案在独立董事的责任认定、责任区分上的做法与此前的案件基本相同,之所以引起独立董事过罚是否相当的热议,主要是由于在特别代表人诉讼机制下,适用“默示加入、明示退出”原则,受损投资者除明确表示不愿意参加该诉讼外,都可以自动纳入诉讼原告范围,原告数量大幅增多,在此种情况下,独立董事即使仅承担较低比例的责任,赔偿金额也会大幅提高。

三、独立董事法律责任的域外经验与理论探讨

实证分析表明,关于独立董事责任认定,特别是关于如何判断独立董事是否勤勉尽责,我国证券监管机构和法院在实践中已经形成了一些经验做法,即独立董事的勤勉尽责是一种过程性和积极性的注意义务,独立董事应当善意、审慎、合理履行职责,对其是否勤勉尽责的认定应当综合考虑其职务职责、对于违法违规行为发生所起作用、获取相关信息的能力与渠道、为核实相关信息的履职情况等因素进行判断;关于与其他董事的责任区分,大部分案件中已经有所区分,独立董事基本上承担最轻责任。以上这些做法是否合理以及能否上升到制度层面,尚需结合域外经验进一步探讨。

(一)勤勉尽责的判断标准:合理调查

借鉴境外经验,美国在制度层面通过证券法和证券交易委员会(SEC)规则确立起以合理调查(reasonable investigation)为核心的判断标准,用以判断包括独立董事在内的有关责任人员是否勤勉尽责。美国《1933年证券法》第11(b)条规定,发行人以外的其他责任人(包括独立董事)如果能证明其已经进行了合理调查,便可免于承担责任。第11(c)条规定,合理标准应为一个谨慎的人在管理自己财产时需要采取的标准。为进一步明确适用,SEC制定了Rule 176。根据Rule 176,为判断某人的行为是否构成合理调查或是否符合第11(c)条规定的合理标准,应考察如下情形:(a)发行人类型;(b)证券类型;(c)人员类型;(d)当此人为高管时的职责;(e)当此人为董事或拟任董事时与发行人是否存在其他关系;(f)对于高管、雇员以及其他由于职责而应当对特定事实有所了解的人员的合理依赖;(g)当此人是承销商时,承销安排的类型,作为承销商所承担的特定职责,以及有关注册人信息的可得性;(h)对于以引用方式并入的事实或文件,该特定人员在提交时是否对该事实或文件负有任何责任。由此可见,在美国,判断独立董事是否勤勉尽责主要看其是否进行了合理调查,应考察发行人类型、证券类型、董事与发行人是否存在其他关系等情形。

我国目前在制度层面主要侧重于明确独立董事的行为标准,即规定独立董事应当做什么;关于独立董事的责任标准,主要依靠实践中的经验做法来判断,尚未上升到效力位阶较高的法律法规层面。具体而言,根据证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司信息披露管理办法》等规定,独立董事应当参加培训、出席董事会及股东大会会议、关注上市公司相关信息、对上市公司及相关主体进行监督和调查等,这些都是行为标准方面的要求。在此基础上,深沪证券交易所通过《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等自律规则进一步细化独立董事的行为要求,如规定董事审议各类议案时应当关注并了解的事项;增加独立董事应当发表独立意见的事项类型;规定独立董事发表独立意见应当包括的内容、独立董事应当主动履行尽职调查义务的情形等。但关于责任标准的相关规定较少,层级也较低。对于参加培训、出席会议等较为直观的行为,尚较容易判断是否已尽职履行,但对于保持关注、监督调查等相对而言难以直观认定的行为,在责任追究时缺乏明确的判断标准。

如前所述,实践中我国证券监管机构和法院已经形成了一些经验做法,虽在个案中的侧重点可能有所差异,但总体而言与美国的合理调查标准基本相同。如北京市第一中级人民法院在徐某诉证监会案中指出,独立董事的勤勉尽责是一种过程性和积极性的义务,独立董事应当善意、合理、审慎地履行职责,尽到一个谨慎的普通人在相同或类似情况下所需要的注意义务。此外,证券监管机构和法院对不同独立董事的调查义务也进行了区分。当独立董事具有特殊的专业技能或背景时,其对该专业领域内的事项便负有更高的调查义务;当独立董事为董事会下设专门委员会成员特别是担任委员会领导职务时,其对于该专门委员会职权范围内的事项也负有更高的调查义务。如证监会在昆明机床案的行政处罚决定书中指出,某独立董事担任审计委员会主任委员,任期较长且具备财务专业背景,因此应尽到更高的注意义务。

(二)专业意见的适用:合理信赖

实践中,独立董事往往以审计机构已经对财务报告出具无保留意见的审计报告为由,主张对财务报告中的虚假陈述免于承担责任,这种观点混淆了独立董事的会计责任与审计机构的审计责任,通常无法成立。但是,这并不意味着独立董事完全不能信赖专业意见。

美国《1933年证券法》第11(b)条将信息披露内容分为专家部分和非专家部分。非专家人士(如独立董事)对两部分内容适用不同的合理调查标准:对于非专家部分的内容,必须有合理的依据证明且主观上确实相信其中内容是真实的,才可免于承担责任;对于专家部分的内容,只要没有合理的依据证明且主观上确实不相信其中存在虚假内容,则可免于承担责任,即合理信赖原则。简言之,对于前者,独立董事的调查义务更高;对于后者,基于对专业意见的合理信赖,独立董事的调查义务相对更低。

关于美国法中合理信赖原则的适用,有两点需要明确。第一,专家部分内容的范围是被严格限定的。并非所有经过会计师或者律师等专家阅读、核查的内容都属于专家部分。根据美国《1933年证券法》第11(b)条,只有“以专家权威身份编制的内容或从专家本人编制的报告、估值中复制或摘录的内容”才会被专业化。在Escott v.Barchris Construction Corp.案中,纽约州南部地区法院指出,即使会计师审查过其中的一些财务数据,也不意味着该部分内容属于专家部分内容。由此可知,即便审计机构对财务报告进行核查乃至出具无保留意见的审计报告,也不会使财务报告成为专家部分内容,真正被专业化的是审计报告而非财务报告。因此,独立董事对财务报告的调查义务并不会降低。第二,独立董事对于专家部分内容的信赖必须是适当的。管理层承担判断专家部分内容真实性、准确性的首要责任,但独立董事仍应对该部分内容进行合理调查,且需满足以下要求:充分披露其所知晓的事实,善意地信赖专家给出的意见。

(三)独立董事与其他董事的责任区分

在美国,有相当一部分公司已经建立起所谓的“超级多数董事会”(super majority board),即在董事会中除CEO外均为独立董事。截至2013年,大约60%的美国公众公司已将董事会转变为此种模式,其中85%的董事都是独立董事。尽管独立董事已经占据主导,但根据Bernard Black等学者的实证考察,美国上市公司的独立董事很少因公司的不端行为遭受罚款或承担赔偿责任。独立董事通常只在明知且故意违反证券法时才对第三人承担连带赔偿责任,否则只需对他们负责的部分承担责任。其中一个重要原因是根据《萨班斯法案》第302条,仅CEO和CFO需要保证公司提交的年度报告和季度报告不存在虚假陈述或重大遗漏,并提交公司内控有效的声明,因此SEC通常不会将全体董事、高管纳入追责范围。在英国,对董事的要求取决于董事的职责,因此不仅执行董事与非执行董事之间存在标准上的差异,就连不同类型的执行董事之间(同样地,在不同类型的非执行董事之间),以及不同类型和规模的公司之间,其标准也都存在差异。

如前所述,在实践中,我国已对独立董事和其他董事(主要是担任职务的其他董事)的责任进行了区分。是否同时担任董事长、总经理、财务总监等职务是重要的责任判断因素,多数情况下,独立董事只承担最轻责任。这种区分逻辑具有一定合理性,因为同时担任上述职务的董事往往会更加深度地参与公司经营管理,在违法违规行为中起到的作用也更大。然而,在制度层面,我国并没有专门就独立董事和其他董事的责任区分问题作出规定,只是列举了责任划分的考虑因素,如责任人在信息披露违法行为发生过程中所起的作用、知情程度和态度、职务职责、履行职责情况以及专业背景等。

从理论上看,任何主体的责权利都应当一致,否则可能出现过罚不相当的问题。独立董事与其他董事既有同质性,也有异质性。同质性是指两者本质上都属于董事,都需要履行董事的忠实勤勉等义务。异质性是指两者在主要职责、所处地位、掌握的资源信息等方面存在差异。一方面,根据证监会《上市公司独立董事规则》等规定,独立董事享有特别职权,且应就需要披露的关联交易、提供担保、委托理财等事项发表独立意见。另一方面,独立董事在客观上往往无法履行更多职责,这是因为独立董事投入的时间精力存在客观限制,一般只在董事会会议期间才出现在公司,此外基本都是通过远程审阅书面材料的方式履行职责;而且,独立董事可以动用的公司资源以及能够获取的信息也比较有限,实践中上市公司对于独立董事的态度非常复杂,往往没有动力向独立董事提供公司“内部信息”,遇到敏感事件时更倾向于有意识地对独立董事保密。在确定独立董事责任大小时,应就其与其他董事之间的异质性,尤其是其在履职时所面临的客观现实予以考虑。

四、建议《上市公司监督管理条例》明确独立董事责任标准

合理适当的责任配置,能够在有效督促独立董事履职尽责的同时,又不至于给其带来过于沉重的负担,这既需要证券监管机构和法院结合个案具体情况予以判断,也需要在制度层面提供充分保障。2021年12月20日,《公司法修订草案》正式提请全国人大常委会一读,其中一项重要修订内容就是强化控股股东和董事、监事、高级管理人员责任,草案第140条对独立董事制度进行完善,增加了有关独立董事独立性方面的要求。证监会正在推进《上市公司监督管理条例》(以下简称《条例》)的制定工作,旨在规范上市公司监管面临的突出问题。如前所述,围绕独立董事法律责任问题,证券监管机构和法院已经形成了一些经验做法,可以考虑对这些经验做法予以总结,并适当提升到法律法规层面。具体内容建议包括:

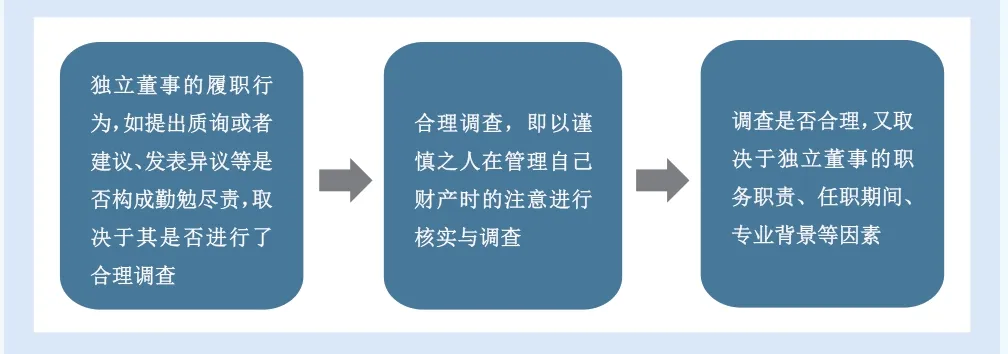

一是明确将合理调查作为独立董事勤勉尽责的判断标准,并允许独立董事合理信赖专业意见。开展合理调查,是对独立董事各项行为要求中最核心的一项,提出询问建议、及时发表异议等,都应以合理调查为基础,而职务职责、任职时间、专业背景等,则是衡量调查是否合理时应当考虑的因素(判断逻辑如图5所示)。关于独立董事是否应当“主动调查”,证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事规则》等目前已有规定,要求其“主动调查、获取”决策所需情况和资料。引入合理调查标准,是对现有规定的进一步完善,关键在于明确调查需要达到“合理”的程度方可免责。简而言之,就是要求独立董事在主动调查时,必须尽到一个谨慎的人在管理自己的财产时所应尽到的注意,建议考虑在《条例》中对此标准予以原则性规定。关于信赖专业意见的问题,此次最高人民法院修改《虚假陈述司法解释》已经在民事诉讼领域有所突破,明确独立董事“对不属于自身专业领域的相关具体问题,借助会计、法律等专门职业的帮助仍然未能发现问题的”,法院应当认定其没有过错。建议在《条例》中也对此予以明确,以适应行政责任领域的实践需求,并与司法实践保持一致。

图5 以合理调查为核心的责任判断逻辑

二是合理区分独立董事和其他董事的法律责任。从前文实证分析看,我国行政监管、自律监管以及司法领域对于独立董事和其他董事(主要是担任职务的其他董事)的法律责任,在实践做法和有关规定中均有所区分,主要的考量因素是两者在是否担任有关职务、参与公司经营管理程度、掌握的资源信息等方面的差异。因此,建议考虑将证监会《信息披露违法行为行政责任认定规则》第19条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第12号——纪律处分实施标准》第6条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》第11条中关于区分当事人责任大小的考量因素等内容,予以整合提炼并上升到《条例》中。

三是完善履职保障方面的规定。实践中,有独立董事提出其之所以未能发现违法违规行为,是因为上市公司或相关人员刻意隐瞒,以致其无法正常履职。完善独立董事法律责任制度,最终目的是为了激励和督促独立董事履职尽责,因此,除了细化责任标准外,亦应对相关配套制度予以完善。对此,《上市公司独立董事规则》已有所规定,如规定上市公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,独立董事行使职权时上市公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒等,但因该规则效力层级较低,建议将独立董事履职保障方面的内容上升到《条例》等行政法规或规章层面,以加强对独立董事知情权的保障,弥补其在时间投入和信息获取方面的不足,为其勤勉履职提供有力支撑。

五、结语

自2001年我国开始在上市公司领域全面引入独立董事制度以来,关于这一制度的讨论研究几乎从未中断,其间亦不乏“花瓶论”“独董不独”“独董不懂”等争论之声。独立董事制度的功能作用不彰是由诸多原因所致,如选任机制独立性不强、职责定位不清、激励保障机制不够等等,其中一个重要原因便是问责机制尚有不足。法律法规层面的规定过于原则化,既导致独立董事在履职过程中缺乏明确指引,也导致证券监管机构和法院在个案裁量中难以把握统一尺度。关于独立董事行为标准的规定不断细化,但责任标准却缺少高位阶法律法规的支撑。因此,建议在《公司法》《上市公司监督管理条例》等法律法规及部门规章中明确独立董事法律责任的判断标准,特别是勤勉尽责的判断标准。一方面建议引入合理调查标准,要求独立董事必须如同管理自身财产一样以谨慎人的标准开展调查,切实发挥监督功能;另一方面则要注重实现责权利一致,避免过分苛责独立董事,允许其合理信赖专业意见,并合理区分独立董事与其他董事的法定责任,夯实精准问责的法律基础。 ■

注释

1. 参见(2020)粤01民初2171号民事判决书。

2. 涉及条文主要包括《证券法》第85条(关于民事责任的规定)、第197条(关于行政责任的规定),《刑法》第160条(关于欺诈发行证券罪的规定)、第161条(关于违规披露、不披露重要信息罪的规定)。

3. 以“独立董事”为关键词在裁判文书网、北大法宝进行全文检索,分别检索到四年间的法律文书1889篇、1440篇,经梳理,得到与本文研究相关的涉及独立董事法律责任的民事案件9件、行政案件13件、刑事案件0件。除此之外,其余案例或者仅在文书中提及独立董事,或者不涉及与本文研究相关的法律责任问题,主要包括以下几类:(1)以上市公司为被告的虚假陈述案例;(2)涉及公司的其他纠纷案例,在文书中提及独立董事;(3)独立董事与任职公司之间的劳动纠纷案例;(4)独立董事及其任职公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪案例。

4. 《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释〔2003〕2号)第6条。

5. 有学者认为,证监会的行政处罚表明只要独立董事在公司违法决议上签署同意意见,即应当承担法律责任,所谓“签字即罚”,参见傅穹, 曹理. 独立董事勤勉义务边界与免责路径[J]. 社会科学, 2011, (12): 111-112;曾洋. 重构上市公司独董制度[J]. 清华法学, 2021, (4): 157. 对此,笔者并不认同,签署同意意见只是推定独立董事承担法律责任的依据,独立董事最终是否需要承担责任,关键在于其能否证明已经勤勉尽责或存在其他法定免责事由。

6. 《上市公司信息披露管理办法》第35条。

7. 参见中国证监会浙江监管局行政处罚决定书〔2021〕13号。

8. 参见中国证监会行政处罚决定书〔2018〕9号、中国证监会行政处罚决定书〔2021〕16号。

9. 参见(2019)京行终747号行政判决书。

10. 参见中国证监会行政处罚决定书〔2019〕57号。

11. 参见中国证监会浙江监管局行政处罚决定书〔2021〕4号。

12. 参见中国证监会行政处罚决定书〔2018〕89号。

13. 参见(2019)最高法行申12736号行政裁定书。

14. 参见中国证监会广东监管局行政处罚决定书〔2021〕8号、中国证监会上海监管局行政处罚决定书〔2021〕26号、中国证监会广东监管局行政处罚决定书〔2021〕13号。

15. 监管函和监管关注函分别是深交所和上交所的自律监管措施,从惩处力度看,都要轻于通报批评等纪律处分。

16. 此类案件违规事由主要为业绩预告违规,交易所纪律处分通常不涉及金额罚,层次较少,考虑到此类违规较为轻微,因此对于公司及其他责任人员也仅处以通报批评。

17. 参见(2019)鲁01民初3765号民事判决书、(2019)鲁01民初3766号民事判决书。

18. 参见(2016)苏01民初539号民事判决书、(2016)苏01民初2066号民事判决书、(2016)苏01民初2071号民事判决书、(2019)闽01民初1972号民事判决书、(2019)闽01民初1973号民事判决书、(2020)闽01民初1751号民事判决书、(2020)粤01民初2171号民事判决书。

19. 《美国联邦法典》17§230.176.

20. 关于行为标准与责任标准的区分,参见张婷婷. 独立董事勤勉义务的边界与追责标准——基于15件独立董事未尽勤勉义务行政处罚案的分析[J]. 法律适用, 2020, (2): 91-96.

21. 《上市公司独立董事规则》第21条、第22条、第23条,《上市公司信息披露管理办法》第31条、第35条。

22. 参见《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第五节“独立董事任职管理及行为规范”,以及《上海证券交易所董事选任与行为指引(2013年修订)》第四章“董事的勤勉义务”。

23. 参见(2019)京行终7613号行政判决书。

24. 参见贾希凌, 钱如锦. 论独立董事行政责任之豁免——以37份证监会行政处罚决定为视角[J]. 行政与法, 2017, (10): 118.

25. 参见中国证监会行政处罚决定书〔2018〕9号。

26. 当然也存在相反观点,例如有学者认为这将使得聘请会计师事务所的意义大打折扣,也有悖于聘请专业人士协助调查的初衷,这种做法对监事(同样适用于独立董事)的专业能力提出了比专业人士还要高的要求,是不切实际的,参见蔡伟. 公司内部监督责任体系的困境——基于对监事的再考察[J]. 中外法学, 2018, (6): 1673.

27. Escott v. Barchris Construction Corp. 283 F. Supp. 643 (S.D.N.Y.1968).

28. 参见[美]路易斯∙罗思, [美]乔尔∙赛里格曼. 美国证券监管法基础[M]. 张璐, 等译. 北京: 法律出版社, 2008: 876.

29. 参见[美]托马斯∙李∙哈森. 证券法[M]. 张学安, 等译. 北京: 中国政法大学出版社, 2003: 283.

30. See Baum H. The rise of the independent director: a historical and comparative perspective[R]. Max Planck Private Law Research Paper No.16/20.

31. See Black B S, Cheffins B R, Klausner M. Outside director liability: a policy analysis[J]. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 2006, (162): 9-10.

32. See Cohen Z. Directors’ negligence liability to creditors: a comparative and critical view[J]. Journal of Corporation Law, 2001,(26): 373.

33. 参见邢会强. 独董风险陡增,美国如何让独董担责?[EB/OL]. [2021-11-22]. http://www.21jingji.com/article/20211122/herald/b93 630a3d7d91bea961cda6dcea0d5f2.html.

34. 在英国,董事分为执行董事与非执行董事,独立董事属于非执行董事中的一类,即独立非执行董事,参见林少伟. 英国现代公司法[M]. 北京: 中国法制出版社, 2015: 423.

35. 参见[英]保罗∙戴维斯, [英]莎拉∙沃辛顿. 现代公司法原理(第九版)[M]. 罗培新, 等译. 北京: 法律出版社, 2016: 504.

36. 从另一个角度看,其他董事往往同时在公司担任职务,既是公司董事,也是公司高级雇员,因此理应比独立董事承担更重的勤勉义务,参见刘俊海. 我国《公司法》移植独立董事制度的思考[J].政法论坛(中国政法大学学报), 2003, (3): 50.

37. 参见邓峰. 中国法上董事会的角色、职能及思想渊源:实证法上的考察[J]. 中国法学, 2013, (3), 106; 尚兆燕. 独立董事法律责任的中国实践——来自证监会对上市公司处罚的经验证据[J]. 山西财经大学学报, 2010, (3): 110.

38. 《信息披露违法行为行政责任认定规则》第19条,《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第12号——纪律处分实施标准》第6条,《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》第11条。

39. 参见方流芳. 独立董事在中国:假设和现实[J]. 政法论坛,2008, (5): 112-113.

40. 参见贾希凌, 钱如锦. 论独立董事行政责任之豁免——以37份证监会行政处罚决定为视角[J]. 行政与法, 2017, (10): 118.

41. 参见汤欣. 谨慎对待独董的法律责任[J]. 中国金融, 2019, (3):51-52.

42. 《公司法修订草案》第140条:上市公司设独立董事。独立董事不得在上市公司担任除董事以外的其他职务,且不得与上市公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。

43. 参见证监会上市部主任李明:加速推进上市公司监督管理条例制定[EB/OL]. [2021-09-07]. https://news.cnstock.com/news,yw-202109-4752959.htm.

44. 《上市公司信息披露管理办法》第35条,《上市公司独立董事规则》第21条。

45. OECD《公司治理原则》强调,勤勉义务的履行本就是以充分知情、善意、尽职调查和审慎为基础的,董事会成员要在充分知情的情况下履行职权。