高邮凹陷阜三段砂体展布特征及控砂模式

2022-05-16李储华郑元财刘志敏

李储华,郑元财,刘志敏,吴 峰

(中国石化江苏油田分公司勘探开发研究院,江苏扬州 225009)

高邮凹陷是苏北盆地南部东台坳陷的一个富油凹陷。阜宁组(E1f)沉积时期,凹陷处在断坳构造演化阶段[1-5],受吴堡运动扭张作用和凹陷基底掀斜控制,在凹陷东部和南部发生断裂沉降,形成吴堡断裂带和真武断裂带,在凹陷北部形成北抬南倾的斜坡带,控制沉积格局,阜三段(E1f3)是高邮凹陷的主要含油层系之一。早期,E1f3油气勘探主要围绕水下分流河道等砂岩发育区带,发现了众多构造油藏。随着勘探程度的不断提高,构造油藏勘探难度越来越大,为进一步挖掘E1f3勘探潜力,迫切需要拓展隐蔽油藏等新的油藏类型,以实现资源接替。本文基于E1f3沉积微相分析,开展以砂层组为研究单元的砂体展布特征及规律研究,在此基础上,分析了控砂模式,以期为E1f3隐蔽油藏勘探指导方向。

1 沉积微相特征

高邮凹陷E1f3主要发育三角洲前缘—半深湖亚相沉积,局部存在微型近岸水下扇沉积。通过岩心观察,结合粒度分析、电测曲线特征等资料,并主要按照沉积微相形成的动力机制,认为E1f3发育3类6种沉积微相,包括:河流作用控制水下分流河道、河口坝、分流河道间湾等微相;湖浪控制的滩砂、坝砂等微相,以及陡坡带重力滑塌控制的近岸水下扇水道微相。

1.1 河流作用控制的沉积微相

1.1.1 水下分流河道

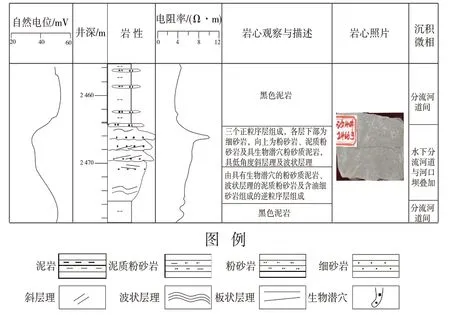

水下分流河道主要为砂质沉积物,粒度从下往上逐渐变细,具有下粗上细的正韵律特征(图1),底部为中—细粒砂岩,向上逐渐变为细砂、粉砂、泥质粉砂及粉砂质泥岩等细粒沉积。水下分流河道底界与下伏岩层常呈侵蚀冲刷接触,或突变接触,向上通常发育块状层理、交错层理、平行层理等构造。粒度概率曲线一般为三段式或多段式特征,其中跳跃总体含量50%~80%。自然电位曲线形状为光滑箱形、钟形及齿状钟形,幅度一般为高—中幅。

图1 沙埝地区S4井E1f3分流河道和河口坝微相特征

1.1.2 河口坝

河口坝可与水下分流河道共生,是水下分流河道在推进过程中,河流流速减弱,河流携带的大量沉积物快速堆积而形成的微相类型。粒度自下而上由粉砂岩过渡为极细砂岩、细砂岩,垂向层序一般为下细上粗的反韵律(图2)。层理构造主要为低角度交错层理、平行层理、沙纹波状交错层理等构造。粒度概率曲线一般为两段式或三段特征。自然电位曲线形态呈漏斗形、齿状漏斗形,幅度一般为中低—高幅度。

图2 沙埝地区S4井E1f3河口坝微相特征

1.1.3 水下分流河道间湾

水下分流河道间湾位于水下分流河道之间相对低洼处,岩性主要为泥岩,中间夹有砂质条纹或者少量透镜状粉砂岩,波纹交错层理发育,生物扰动作用强烈,岩石中虫孔发育。自然电位曲线形态为平缓齿形。

以上沉积微相整体处在三角洲前缘亚相的主体部位,以河流水动力作用为主,湖水水动力作用较弱。其他还有如水下天然堤、决口扇等沉积微相,这些沉积微相岩性以粉砂岩、泥质粉砂岩为主,泥质含量高,一般与河道间湾共生,砂体欠发育,不做具体描述。

1.2 湖浪控制的沉积微相

随着沉积物向前推进,河流作用逐渐减弱,湖浪作用逐渐增强,在三角洲前缘的侧缘及前端发育滩砂和坝砂沉积微相。

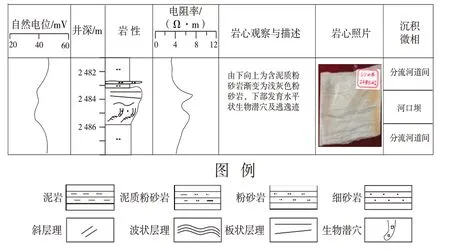

1.2.1 滩砂

滩砂是河口坝或部分水下分流河道末端经波浪和岸流的改造和筛选后,砂体发生迁移,重新沉积于河口坝前部或侧翼平坦处,形成的薄层状砂体,岩性以细砂岩、粉砂岩为主,垂向序列总体表现为反韵律特征(图3)。粒度较细,分选好,粒度概率曲线以两段或三段式为主,缺乏滚动总体,跳跃总体可分为两段。发育浪成交错层理、低角度斜层理、平行层理以及波状交错层理等层理构造。砂体分布面积较大、层薄,厚度一般2~5 m。可与河口坝、坝砂共生,自然电位曲线形态为指状、漏斗状或齿化漏斗状,幅度高、中、低幅值都有。

1.2.2 坝砂

坝砂是河口坝和部分水下分流河道末端经波浪和岸流的改造和筛选后,重新搬运在河口坝前端的高带处,形成的丘状、带状砂体。岩性以细砂岩、粉砂岩为主,垂向韵律不明显或呈反韵律(图3)。粒度介于河口坝和滩砂之间,分选好,主要发育低角度交错层理、平行层理、水流沙纹层理和波状层理,常见变形构造。自然电位曲线一般为中—低幅漏斗形或齿化漏斗形,上下渐变或突变为泥岩基线,一般独立分布于泥岩中,可与滩砂共生。

图3 富民地区FSX1井滩砂和坝砂微相特征

1.3 陡坡带重力滑塌控制的沉积微相(近岸水下扇水道)

在真武断裂带下降盘许庄地区X20 井周围的局部地区,阜三段三亚段(E1f33)和阜三段一亚段(E1f31)各发育一套相对独立的砂体,虽然没有岩心证实,但通过对研究区沉积环境及X20 等井的测井曲线等资料的分析,初步认为该砂体属于近岸水下扇水道沉积微相。

从沉积环境看,南部真武断裂带属于陡坡带,下降盘处于沉积和沉降的中心,远离主体物源区,主要发育深黑色纯泥岩,属于半深湖—深湖环境,较难发育滩坝等砂岩。同时,两套砂体分别位于E1f3的下部和上部,处在水体剧烈变化的时期,也是构造活动强烈的时期,具备发生重力滑塌的条件。

从测井曲线看,许庄地区E1f3砂岩的自然电位和电阻率曲线都是呈中幅微刺状,具有快速堆积特征,并与顶、底深黑色泥岩的接触关系为突变接触;另外,砂体的电性特征主要显示为正粒序的结构,不同于滩坝砂体的反旋回特征。同时由于该近岸水下扇规模微小,难以划分亚相,因此,将砂体简单化认为是近岸水下扇水道微相(图4)。

2 砂体展布特征

E1f3沉积微相特征分析认为,三角洲水下分流河道、河口坝、滩坝及近岸水下扇水道是砂岩发育的主要微相类型。受沉积微相类型和沉积格局的影响,各个地区各个层段的砂体展布特征明显不同,为精确刻画砂体,按照沉积旋回,将E1f3分为10个砂层组,各个砂岩组砂体展布存在差异,以砂岩不发育的阜三段三亚段三砂组(E1f33-3)和砂岩发育、沉积微相类型较多的阜三段一亚段二砂组(E1f31-2)为例分析E1f3砂体展布特征。

2.1 E1f33-3砂体展布特征

E1f33-3为E1f3最下部的一套砂层组。砂岩整体不发育,平面上,河流作用控制的水下分流河道、河口坝砂体分布范围小,主要分布在柘垛、瓦庄北及吴堡断裂带地区,砂体呈条带状向南西方向延伸,垂直于湖岸线,砂岩厚度一般2~7 m,砂岩百分含量一般在10%~30%。湖水作用控制的滩坝砂体则分布范围大,主要分布在沙花瓦及码头庄、韦庄地区,砂体呈片状近东西向展布,平行于湖岸线,砂体厚度一般1~5 m,砂岩百分含量在10%~20%(图5)。

2.2 E1 f31-2砂体展布特征

E1f31-2为E1f31中部的一套砂层组。砂岩整体发育,平面上,河流作用控制的水下分流河道、河口坝砂体主要分布在沙花瓦及吴堡断裂带地区,砂体呈条带状向南西方向延伸,连片分布,砂岩厚度一般6~12 m,砂岩百分含量在25%~50%(图6)。湖水作用控制的滩坝砂体主要分布在J2-S16-HSX1 一线以南,砂体呈片状近东西向展布,相对独立分布,砂岩厚度一般1~5 m,砂岩含量主要为10%~20%。在远离物源的真武断裂带下降盘,局部受陡坡带重力滑塌作用控制发育近岸水下扇水道砂体,砂岩厚度一般2~8 m,砂岩含量主要为10%~30%(图6)。

图6 高邮凹陷E1f31-2砂岩含量及沉积相

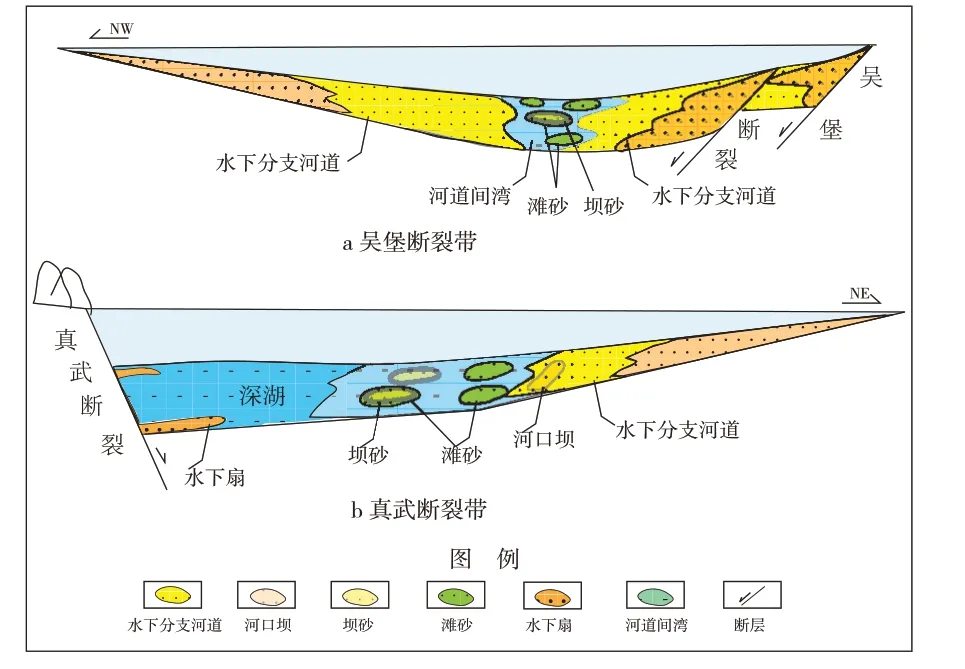

3 控砂模式

E1f3沉积体系的物源来自北东向,并受凹陷构造特征及水动力等共同控制,总结出两类四种控砂模式(图7、图8)。按凹陷构造特征可首先将控砂模式划分为斜坡带和断裂带两类。同时,按照水动力条件,在斜坡带可分为河流控砂模式和湖浪控砂模式两种;在断裂带,结合与物源的关系,可分为吴堡断裂带断坡控砂模式和真武断裂带陡坡控砂模式。

3.1 斜坡带控砂模式

从整个苏北盆地的沉积体系研究表明[6-8],E1f3沉积时期,高邮凹陷的物源主要来自于滨海隆起—南黄海中部隆起,高邮凹陷E1f3物源充足、搬运距离远,物源由北东向南西方向运移。

E1f3沉积体系及砂体的展布特征受物源条件和斜坡带古地貌共同控制。物源条件和斜坡带造成E1f3发育宽缓、由北东向南西方向展布的三角洲前缘—半深湖亚相沉积体系,从而控制了砂体的规模、延伸方向以及由北东向南西逐渐减少的变化趋势。

E1f3沉积体系及砂体的形态主要受河流和湖浪共同控制。高邮凹陷E1f3沉积体系在平面上表现为多支水下分流河道叠合的朵叶状,既不是河流作用控制的鸟足状形态,也不是湖水波浪作用控制的鸟嘴状形态,表明是河流和湖浪共同作用的结果。根据水动力条件可将控砂模式进一步划分为斜坡带河流控砂模式和湖浪控砂模式(图7、图8)。

图7 高邮凹陷E1f3平面控砂模式

图8 高邮凹陷E1f3剖面控砂模式

3.1.1 斜坡带河流控砂模式

E1f3沉积的古地貌为宽缓开阔的斜坡带,河流作用携带的沉积物在推进过程中,搬运能力减弱,沉积物发生卸载,形成水下分流河道、河口坝等沉积微相,发育大量槽状、板状等交错层理、平行层理等反映单向牵引流的层理构造。砂岩含量高,一般25%~50%,砂体叠合连片展布,沉积体的展布方向与湖岸近乎垂直,呈条带状、树枝状向湖内扩散。主要分布在斜坡带中外坡。

3.1.2 斜坡带湖浪控砂模式

随着沉积体系向前推进,河流作用减弱,湖水作用增强,在湖浪等水动力的改造下,河口坝等前端沉积物发生再次搬运,形成滩坝微相类型,发育浪成交错层理、低角度交错层理等典型湖浪作用改造的层理构造。砂层薄、分布范围较广,砂岩含量较低,一般小于25%,展布方向近平行于湖岸,主要分布在斜坡带内坡、码头庄及韦庄等地区。

3.2 断裂带控砂模式

E1f3沉积时,吴堡、真武断裂带是高邮凹陷的边界断裂,吴堡断裂带和真武断裂带在E1f3沉积时期具有同生断裂的性质[9-13],控制盆地的沉降和沉积,对沉积体系和砂体起控制作用。

3.2.1 吴堡断裂带断坡控砂模式

吴堡断裂带由吴①、吴②断层及分支断层构成,总体为北东走向,总长度约100 km,E1f3沉积期吴①、吴②断层是同沉积断层,对沉积和砂岩具有明显控制作用。

随断裂活动,吴①、吴②断层构成的断裂带与吴①、吴②下降盘斜坡分别形成明显断坡,断坡走向与E1f3沉积期总体水系及沉积体系的方向一致,断坡约束了水系形成沟道化的水下分流河道,同时由于断层活动使该区沉积可容纳空间增大,增强了沉积物的卸载潜力,使砂岩富集程度较高,吴堡断裂带控制的水下分流河道发育稳定,沉积砂体厚,条带状分布,向斜坡减薄尖灭,延伸远。反映出吴堡断裂带对砂体具有明显控制作用(图7、图8a)。

3.2.2 真武断裂带陡坡控砂模式

真武断裂带总体走向为北东—北北东,倾向为北西,总长度约为80 km,真武断裂带包括了真①断层和真②断层。

真武断裂带下降盘由于远离主体物源,水体深,是沉积中心,下降盘控制的E1f3沉积主要为大套灰黑色的纯泥岩,沉积环境上属于半深湖—前三角洲亚相。真武断裂带为陡坡带,断裂活动时容易产生重力滑塌,形成局部快速堆积,发育微型近岸水下扇。目前,在许庄地区钻井揭示了该区发育两套夹在深水泥岩中的近岸水下扇水道砂岩(图7、图8b),这两套水道砂岩沉积在水体急剧变化时期,认为都与剧烈构造运动有关。其中一套发生在E1f33-2沉积期,该时期高邮凹陷水体迅速变浅,砂岩迅速增多,反映该时期构造运动剧烈;另一套发生在E1f31-1沉积期,该时期之后水体迅速变深,进入E1f4沉积,也是构造运动剧烈的时期。因此,虽然真武断裂带远离物源,由于断裂活动剧烈,具备形成近岸水下扇的条件,从而控制砂体展布。

总之,通过以上研究发现,不同地区的控砂模式不同,砂体发育特征不同,影响着油气勘探方向。斜坡带河流控砂模式下,主要发育水下分流河道、河口坝砂体,砂岩含量高,主要以构造油藏勘探为主;斜坡带湖浪控砂模式下,主要发育滩坝砂体,砂岩含量较低,主要以隐蔽油藏勘探为主;吴堡断裂带控砂模式下,断坡约束了水系形成沟道化的水下分流河道砂体,砂岩含量高,主要以构造油藏勘探为主,而在向斜坡方向则水下分流河道快速减薄尖灭,并可能受湖浪作用改造,砂岩含量较低,以隐蔽油藏勘探为主;真武断裂带控砂模式下,局限发育近岸水下扇水道砂体,砂岩含量低,主要以隐蔽油藏勘探为主。

4 结论

(1)高邮凹陷E1f3发育三类六种沉积微相,包括河流作用控制的水下分流河道、河口坝和水下分流河道间湾等微相;湖浪作用控制的滩砂、坝砂等微相;以及陡坡带受断裂活动影响在局部地区形成的近岸水下扇水道微相。

(2)高邮凹陷E1f3砂体展布受沉积微相和构造格局控制,砂体发育特征不同,影响着油气勘探方向。斜坡带中外坡及吴堡断裂带北段发育水下分流河道和河口坝砂体,砂体含量高,砂体连片分布,油气勘探以寻找构造油气藏为主;斜坡带内坡、吴堡断裂带南段、码头庄及韦庄等地区主要发育滩坝砂体,砂岩含量低,砂体层薄、片状独立分布,适宜寻找隐蔽油气藏。南部真武断裂带则发育近岸水下扇水道砂体,主要分布于下降盘许庄等局部地区,也是隐蔽油气藏勘探的有利区带。

(3)高邮凹陷E1f3发育两类四种控砂模式:斜坡带按照水动力条件分为河流控制的砂体和湖浪控制的砂体两种模式;断裂带按照与物源关系分为近物源的断坡控砂模式,以及远离主物源的陡坡带重力滑塌控砂模式。