基于工具演变的木构榫卯节点发展研究*

2022-05-16贾东王蒙

贾 东 王 蒙

(北方工业大学建筑与艺术学院,100144,北京)

榫卯节点是一项历史悠久的技术发明,在距今六七千年前的浙江余姚河姆渡木构建筑遗迹中就有发现。榫卯节点原理简单,通过不同构件凹凸卯合形成稳定的结构,利用形体限制和摩擦阻力发挥作用;榫卯节点类型丰富,在中国古代木构建筑、木构家具中落地开花,不断发展,斗栱作为榫卯节点集大成者,成为中国传统木构建筑文化的象征。随着钢筋混凝土建筑材料的广泛使用,在一个相当长的历史阶段,榫卯节点在建筑和家具上几近消失。而近些年,随着人们生态意识的提升和对传统建筑与家具材料(竹木体系)的重新认识,同时伴随着数字建造技术的孕育发展,榫卯节点以新的形式和功效重新出现并不断发展。

榫卯节点的发展,以生活生产中对于建筑空间与家具形体的需求为内在驱动,亦受其所处的自然环境社会文化和生活方式诸因素的影响。例如,春秋战国的棺椁厚葬制度习俗,唐至五代垂足而坐的生活方式改变,明清社会文化对精巧奢华的追求,这些都促进了榫卯节点的发展。

同时,工具的发展演变,也对于榫卯节点的发展有深刻的影响。而木作工具,对于木构榫卯节点的发展有更为直接的影响。石器时代,石凿工具的出现,直接推动了榫卯节点的产生;铁器时代,铁质工具刃部强劲,促进了双榫节点的流行;平推铇等工具的出现,直接促进了明代榫卯节点的精细化。由此可见,木作工具对榫卯节点的产生、类型的丰富、形式的细化均有重要影响。

木作工具的演变主要集中在加工能力的不断提高,一方面表现在工具自身材质、样式的不断演进,另一方面表现在工具驱动形式的不断创新。本文将木作工具的演变划分为前工业化时代、工业化时代、信息时代三个阶段,分析研究工具演变与榫卯节点在设计与加工两个方面的发展变化。

1 前工业化时代榫卯节点的发展

1.1 石器时代:木作工具的产生与榫卯节点的出现

直立和劳动创造了人类,而劳动是从制造工具开始的。从旧石器时代起,人类迫于生产和生活的需要,开始从使用原始石器向使用经过粗糙打制的石器过渡。在旧石器时代后期,石器的种类增多,部分石器可以进行大概分类,而更多的石器表现为“一器多用”。进入新石器时代,工具发生了几个重要改变。一是工具功能开始分化,石凿从砍砸石器中分化出来。二是工具由打制石器向磨制石器进化,并开始制作由两种材料组合而成的复合工具。新石器时代石凿的出现,为复合工具和榫卯节点的出现提供了条件。

旧石器时代,受限于本身的功能需求和木作工具的加工能力,此时的木构家具不采用榫卯节点,多采用减材的方式,整段木材削挖而成。在河姆渡木构建筑遗迹中,人们发现了应用于建筑木构件上的榫卯节点(见图1),例如直榫、双层圆榫、端头榫和企口榫等。但由于当时木作工具仅可以加工制作简单的凹凸卯合的榫卯节点,榫卯节点的精细加工是极其困难的,且需要绑扎配合,河姆渡木构建筑遗迹中出土的部分构件仍带有便于绑扎的凹槽。石器时代的木作工具水平大大限制了榫卯节点的制作和应用。

图1 河姆渡木构建筑遗迹部分榫卯种类

1.2 青铜时代:木作工具的发展与榫卯节点的变化

中国人经过夏、商两朝青铜冶炼工业的发展,已经完全掌握了青铜冶炼的全过程,这为木作工具的青铜化奠定了基础。西周时期,青铜制的木作工具被广泛的加工和使用。从文献中可以发现,当时的木作工具种类有斧、锛、凿、刀、削、铲等。[1]这表明,木作加工过程中常用的加工工具已经基本完成青铜化。这一时期木作工具在制作上的大发展是工具刃部的“淬火”技术,它可根本性地改变材料的刚性、硬度、耐磨性等,从而大幅提升工具持续加工的能力。因此,相比于石器工具,青铜制木作工具具有锋利、适用、硬度大、使用寿命长的特点,是木作工具史上一次重要的大发展。

夏商时期,家具床的床面和床足的结合方式已普遍采用简单的榫卯节点。随着青铜冶炼技术的成熟,木作工具加工能力的增强,榫卯节点设计的自由度相应加大。西周至春秋时期,木作工具处于青铜时代的末期,木构家具榫卯节点得到发展。榫卯节点除更多使用明榫、交角榫、燕尾榫和企口拼接外,还出现了多种形式的扣榫、槽榫、暗榫、圆榫、楔钉榫以及插接、镶角等。[2]由此可见,青铜木作工具平面加工能力大幅提升,榫卯节点的设计复杂多样,已不再是简单的凹凸吻合。

1.3 铁器时代:木作工具的飞跃与榫卯节点的巅峰

1.3.1木作工具材质的改变与木作工具类型的增多

考古研究认为,春秋中晚期我国就有铁器的使用,最迟至战国已能普遍冶炼生铁。[3]战国后期,更容易冶炼的渗碳制钢术开始使用,铁制木作工具开始取代青铜制和石制工具成为主要的木作工具。铁器与青铜器完全不同,首先青铜的密度比铁的要大,这意味着相同尺寸的工具铁制的要比青铜制的轻便;其次,相同硬度的铁器和青铜器,青铜器的韧性要比铁器的差太多,这意味着铁器在使用的过程中不易出现脆断的风险。因此,只有铁器才能完全取代青铜器和石器,成为木作工具的理想选材。

铁器时代木作工具最重要的变化是锯的进化和平推铇的出现。早在石器时代就有锯的使用,但用于木作加工的频率较低。进入铁器时代,铁的延展性和硬度都要优于青铜,锯条在这一时期向细长方向发展,这使得锯身和锯条分离,锯的器型发生改变。约在南北朝前后,弓形锯进一步发展为框锯,框锯的出现直接推动了解木工艺的发展。铁器时代之前,人们主要使用锛、鐁和削作为主要的平木工具。铁器时代随着冶铁技术的发展,榫卯节点加工的需要,铇逐渐由刀形滚刨、刨形滚刨演化为平推铇。[4]平推铇的出现和发展对明清木构榫卯节点的精细化有重要的推动作用。

1.3.2榫卯节点设计的丰富化与加工的精细化

早期的木作工具加工能力低,分解大块木材困难,木构构件多用大料。解木锯和平推铇的应用改变了这种现象。至明代,木构家具榫卯节点的形式非常丰富,比较有特点的如格角榫、粽角榫、抢角榫、扣榫、馒头榫、托角榫(安装牙板或托角枨时采用的嵌槽榫或斜榫)、抱肩榫、夹头榫、插肩榫、勾挂榫(挂肩榫的一种)、阴阳榫(插榫的一种)、穿带榫、搭头榫、走马销、暗销、活腿结构,以及各种形式的穿、挂、套楔榫等,同时传统形式的明、暗榫,燕尾榫等仍很流行。可以看出,此时的工具已经可以对节点的窄平面进行加工,同时不同位置的节点使用也呈现特定化。

铁器时代后期,受解木锯和平推铇的影响,同时也受社会文化追求精巧奢华的影响,榫卯节点的加工逐渐走向精加工,这促进了以硬木和优质柴木为代表的明式木构家具的产生。此时家具的榫卯工艺和构件加工普遍趋于精细严密。如图2所示的粽角榫的加工,从图中构件多个窄平面组合的形式可以看出,其加工离不开工具选材的高强度和刃部的高硬度。

图2 粽角榫

由石器经青铜器到铁器的变化过程中,木作工具的材质硬度不断提高、使用寿命不断增长,使用功能更加专一,榫卯节点的类型逐渐丰富,设计逐渐复杂,加工逐渐精细。受榫卯节点使用范围广,木构建筑、木构家具加工工作量大的影响,手工匠人逐渐分为技艺操作和复制加工两类,技艺操作者负责榫卯节点的设计与示范加工,复制加工者单纯负责榫卯节点的加工。

2 工业化时代榫卯节点的发展

我国工业化进程曾经远远落后,欧美较早进入了工业化发展时代,在蒸汽时代和电气时代进程中社会经济各方面获得了巨大发展,其木构架建筑建造和家具制作也有很大发展与变化。近代我国社会经济发展停滞不前,木构架建筑建造和家具制作在基本形式上发展变化不大,木作工具的发展也远远落后,水平仍处在铁器时代。而随着新中国建立,工业化迅猛发展,到20世纪后期,我国木作工具也在机械化规模化等各方面有了长足的发展。改革开放以来,我国各工业门类的全面和谐有序发展,为信息时代的创新实践奠定了坚实的基础。

2.1 工具的机械化与规模生产

我国木作工具机械化的过程可以分为两个阶段:一是建国后至改革开放,木作工具逐步由手工工具向电动锯、机械制材、机械加工转变,发展到1977年的时候,家具工业的机械化率已经达到40%左右。[5]二是改革开放以来,木作工具的发展迎来了新的机遇,开始转向全机械化,生产规模也随之扩大,与之相伴而来的是行业分工的细化,设计与加工的分离。二者的分离促进了工业化生产,大大提高了生产效率。

2.2 建筑小品与家具金属连接节点

随着工业化的发展,在建筑方面,钢筋混凝土材料使用几乎全面覆盖,同时人们对于竹木结构与构造的安全性认知有局限,对于传统建筑材料的创新应用远远不够,很难找到使用木构的大型公共建筑,只有部分木构建筑小品、亭廊建筑中使用了榫卯节点,其工具和做法也基本没有创新。在家具方面,与工具机械化相伴而来的是板式家具的兴起。与传统框架式木构家具不同,板式家具大规模使用不同于竹木原材的各种复合重组竹木板材(人造板材),适于大规模机械化生产,易于快速组装,与之相适应,工业化金属连接节点普遍使用,传统榫卯节点木构家具没落。此时木作工具,主要是用于安装板式家具金属连接节点的开槽、开孔等。

2.3 精神需求与生态意识

随着改革开放,生活水平日益提高,人们逐渐发现,混凝土建筑、板式家具、钢筋水泥、金属节点可以满足人们的功能需求,但无法更好满足人们的精神需求,而传统的木构建筑、原材竹木家具、榫卯节点是满足人们精神需求的有力补充。与板式家具并行存在的采用传统榫卯节点的中式家具,也逐渐实现了工业化生产。

而进入新时代以来,人们的生态文明意识逐步加强,对于木构建筑、原材竹木家具的意义,已经不再局限于审美等精神需求,而是更全面地从生态循环可持续发展的更高角度去进行认知和实践。

3 信息时代与数字建造领域之榫卯节点

当今,我国处于工业化历史进程方兴未艾与信息技术迅猛发展交相辉映的历史发展阶段,信息时代背景和数字化技术给我国各行业各领域带来了深刻变化。数字建造正成为建筑业发展的一个必然趋势,并与家具制造的数字化个性化紧密相连。木作工具的数字化,特别是数字化木作工具平台的出现,使得榫卯节点完全突破了传统形式,以崭新的形式出现,并在实践层面实现了设计与加工的全过程衔接与统一。

3.1 数字化木作工具平台

数字化木作工具平台包含且不限于以下硬件与软件要素:计算机、计算机编程及数字化软件、数字驱动的木作工具、核心技术与之相配套的其他技术要素和硬件。其中,计算机已经不再是某一件独立的硬件,而更多体现为网络体系中的一个或一组节点;计算机编程及数字化软件更多融进了设计者参与乃至补充;数字驱动的木作工具多种多样,机械臂是一种常见形式。机械臂最早用于工业生产(汽车生产流水线),后由于其数控特性和操作空间范围大而用于木构件加工。数字化木作工具平台的核心技术是人的设计想象与创新能力。

3.2 重要突破:榫卯节点设计与加工的全过程一体化

数字化木作工具平台超强的设计和加工能力给榫卯节点发展带来了重要突破,它可以使设计师对榫卯节点进行具体的个性化的设计和加工,并完成全过程。依托计算机编程驱动、机械臂输出端的多样性、机械臂加工的多方向性,更重要的是依靠设计师对于形态造型的创新探索和逻辑分析,设计师通过可视化软件,驱动(机械臂)工具终端,实现构件各个角度的高精度加工。在这里,设计师可以只是一个人,可以没有娴熟的传统的木作工具操作技巧,却可以做出规格严谨统一的重复的榫卯节点,也可以做出有序渐变的不同的榫卯节点,还可以做出非线性的个性化的各种造型变化。木作工具的数字化创新带来了榫卯节点的一系列形式创新。设计师加工榫卯节点的难度大大降低,而其创新探索和逻辑分析的意义更为彰显。

榫卯节点的设计与加工,萌生于一体,在前工业化时代,因技艺操作和复制加工而有所分离;在工业化时代,因机械化操作的专门化和规模生产的需求而完全分离;这种分离提高了生产效率,但也带来了同质化现象,扼制了个性化创新,同时也存在加工过程中信息衰减甚至走样变形。而信息时代,数字化木作工具平台,重新实现了榫卯节点设计与加工的全过程一体化。这个重要突破既进一步提高了生产效率,更可以很方便地实现有针对性的个性化创新,同时也完全避免了加工过程中信息衰减甚至走样变形。

3.3 榫卯节点的发展与应用——方榫方卯与圆榫圆卯

就穿插断面形式而言,传统榫卯节点大多可以归纳为方榫方卯,圆榫圆卯节点不多,且为辅助定位功能。而数字化木作工具平台使两种节点都有了新的发展与应用。

3.3.1方榫方卯节点的发展应用

在数字化背景下,今天的方榫方卯节点已经发生了很大变化。充分利用数字化加工工具的特点,榫卯构件的具体凹凸加工变得更加简洁精确,并有细微渐变的变化,而其分布组织多呈非线性、面式分布,这样就可以更好地结合建筑场地并符合特定空间要素限制。

下面以斯沃琪总部为例(见图3)进行分析方榫方卯节点的发展应用。该项目位于瑞士比尔的斯沃琪-欧米茄园区内,整个建筑以一块完整的木结构曲面网壳屋架覆盖,该曲面网壳屋架自成结构体系,由7 700个独立木构件编织而成,构件之间采用方榫方卯节点连接,每一个构件造型和方榫方卯节点形式都经过数字化工具计算优化,构件方向各不相同,方榫方卯节点也有变化,由点成线,形成复杂的空间分布,最终组成非线性屋架。该项目建筑形体与现有道路结合,以增大建筑的采光面;建筑端部扭转,与城市空间产生对话。内部办公空间结构相对独立,跃层空间、通高空间相互穿插,配合依附在木结构屋架下的表皮系统,形成独特的内部小气候。

图3 斯沃琪总部曲面网壳屋架及方榫方卯节点

3.3.2圆榫圆卯节点的应用

圆榫圆卯在传统木构建筑中所见很少,即使在传统木构架家具中也多是起一些辅助固定及定位作用,这主要因为单一的圆榫圆卯限位稳定性差且强度不足,而多重圆榫圆卯又容易加大材料尺寸或造成木材劈裂,同时也受限于圆孔加工工具的低效与不精确。而数字化木作工具其优势在于其高效精确特别是可以精准重复,同时,数字化木作工具还有一个很大优势:其高效精确特别是可以精准重复可以在空间自由角度上实现。单一的圆榫圆卯节点可以变为成组的或者椭圆的圆榫圆卯节点,大大提高限位稳定性且增加强度,单一方向的圆榫圆卯节点组成多方向多维度的节点组。依托数字工具,圆榫圆卯节点简单的形体优势和简洁的造型优势开始释放并不断发展演变。

3.4 圆榫圆卯节点在数字建造家具领域的研究——“多维模块”的提出及应用

北方工业大学建筑营造研究团队(简称NAST)运用数字化木作工具平台,以圆榫圆卯节点为着眼点对木构家具进行了探索研究和实践建造。团队在手绘示意草图的基础上,利用可视化软件建模,进行直观的模型搭建,验证节点组的几何可行性,通过机械臂加工工具完成节点及构件的实体加工。

3.4.1成品圆杆的使用

团队着眼于木构框架交接处的圆榫圆卯节点形式创新,从未来推广之建造效率出发,圆榫采用成型杆状长杆。成品圆杆质量稳定,可以在一定长度范围内保证其不易变形。进而将圆榫圆卯节点划分为两类:一类其位置和形式均类似于传统的圆榫圆卯,充分利用数字加工的便捷实现快速成型,通过并列增加数量来弥补其稳定性;另一类则是”多维模块”榫卯节点。

3.4.2“多维模块”榫卯节点

“多维模块”榫卯节点有别于传统的圆榫圆卯节点,其形体要素为一个木质体块,可以容纳多根成品圆杆插入或穿过,其插入或穿过的线形走向可以是平行的(见图4),也可以是在空间上呈现自由角度的(见图5),很容易实现空间多向受力,这既沿承了传统榫卯节点的固定与受力作用,同时可以使主要的成品圆杆的走向与主要受力方向吻合,提高了构件功效,也自然产生出新的木构建造方式和形式造型。而空间自由角度的卯孔与卯洞的设计加工之无缝衔接恰恰是数字化木作工具平台的专长。

图4 “多维模块”榫卯节点之多根成品圆杆平行组合

图5 “多维模块”榫卯节点之多根成品圆杆空间自由角度组合

2018—2019年寒假,团队设计建造了第一个数字建造家具——“三尺讲台”;2019年春季学期,团队设计建造了数字建造家具——“静书桌”;后陆续有其它数字建造家具。

3.4.3“静书桌”设计与建造

以2019年“静书桌”为例(见图6),该书桌在形体设计上提出三个要点:遵循基本的人体尺度学要求,满足一人舒适使用;增加难度,四条支腿呈空间梯形分布;增加难度,桌面以下构架几何中心向一侧偏移。第一个难点兼顾坚固与美观,第二个难点是为了提高舒适度(桌面以下构架的厚度会影响使用者坐姿抬腿舒适感)。而难点的综合是为了探索木构架特殊订制乃至更大空间形体实现的可能性。建造实践包含三个要素:在材料组织上,成品圆杆与订制板材和自加工体块的综合使用;在结构体系上,借鉴传统木构架体系制作了一个成品圆杆和自加工体块综合组成的“铺作层”以连接支腿和桌面;在节点创新上,采用“多维模块”榫卯节点实现桌面以下构架几何中心向一侧偏移。设计探索和构件加工均在数字化木作工具平台上完成,然后三位教师同学用两个小时使用普通工具组装完成。数字化木作工具平台实现了家具设计建造实践的核心部分的全过程,老师和学生完成了从设计榫卯节点,加工构件,到实体搭建的建造闭环,再次验证了“多维模块”榫卯节点实际应用的可能,丰富了数字建造的内容。作品的整体性强、完成度高,并具有自然产生的工程美与工艺美。

图6 木构“静书桌”建造过程轴测图

3.5 圆榫圆卯节点在大型公共建筑领域的实践案例

与某些习惯认识不同的事实是,在大型公共建筑设计与建造领域,新的木构架应用探索十分活跃,并有一些建成的成规模成体系的优秀案例,其中不乏圆榫圆卯节点及数字建造的成功实践。

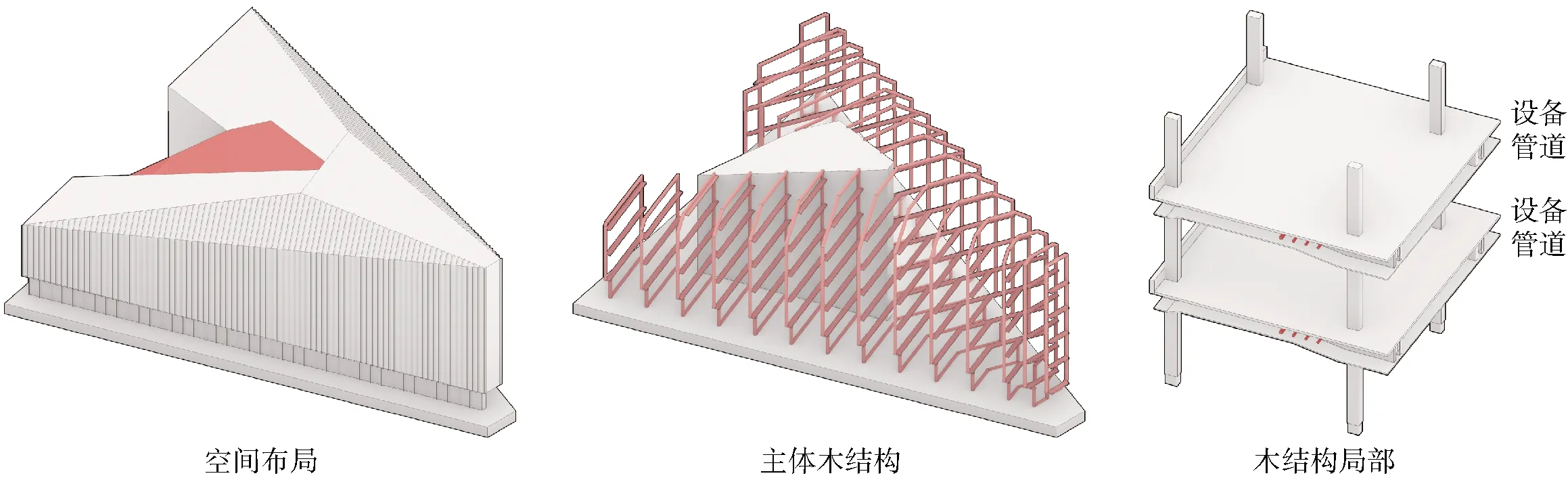

3.5.1SR银行(Sparebank)的新总部

SR新总部位于挪威,是目前欧洲最大的全木结构办公建筑之一。用地呈三角形南北狭长,建筑围绕内部中庭沿街布置,形体规整,为满足采光需求,一角高度降低,并与周围环境融合。该案例在新木构架体系(见图7)实践上主要有四点:地上七层主体结构采用木结构,选用5×4 m的结构网格,可以满足使用,木构架为建筑界面和内部空间界面提供结构支撑和定位依据,实现空间灵活划分;主体木结构中的木梁在满足力学性能的前提下进行打孔,减轻结构自重,也可以放置管线,木梁结合木地板和木吊顶形成设备夹层;木结构连接节点(见图8)未采用同类结构中常用的钢节点,而是采用规格统一的圆榫圆卯节点,栅格排列的胶合木梁通过矩阵密集排布的圆榫圆卯节点与胶合木柱连接在一起,并在受力较大的部分增加断面高度;所有构件均通过工厂预制加工。该案例具有以下建筑特色:木材独特的材料特性,使整个办公空间呈现舒适、亲和、活泼的氛围;木质梁柱和圆榫圆卯节点形成新的木构架体系,建筑空间、木构架和室内空间界面之间既相互独立又彼此依存;木构架体系自身以木柱划分水平空间,以木梁划分垂直空间,但建筑内部空间的划分不依赖于木构架的限定,空间灵活多变;围合而成的中庭作为建筑内部的调节器,引入自然光、新鲜空气和绿植。

图7 SR银行新总部主体木结构

图8 SR新总部木结构圆榫圆卯节点

3.5.2Tamedia办公大楼

Tamedia办公大楼位于瑞士苏黎世市中心,地上7层,地下2层。建筑紧邻一条城市景观河,建筑剖面采用三跨布局,中间一跨较大作为办公空间,两侧跨较小,作为交流空间,并在沿河一侧的交流空间设置直跑楼梯和通高空间。该案例在新木构架体系(见图9)实践上主要有三点:主体结构采用木结构,空间界面脱离主体结构,通过格子状的玻璃外围护界面与主体结构的模数产生对应关系;木梁和木柱局部断面加大,圆榫圆卯节点如图所示变形为椭圆形,圆榫作为节点构件的同时起纵向梁的作用,与木梁和木柱形成木构架体系,成为整个建筑空间的支撑骨架;建筑的整个木结构由工厂预制加工,运送至工地现场安装。

图9 Tamedia办公大楼木结构与圆榫圆卯节点

以上两个实践案例中,大型公共建筑木构架建造的实践在其结构形式、榫卯节点等方面均与传统木构架体系不同,而其空间组织的通透可变、空间体验的适宜与舒适,又是传统木构架体系的更好演变和发展,同时,其构件变截面形式的规模应用,是设计精细化与加工精度提高的必然,这一切都离不开不同的数字化木作工具平台,并自然而然地在使用体验和审美愉悦上带来新的变化。

4 总结

前文从工具演变的角度,分析榫卯节点在设计与加工两个方面的发展变化,有以下结论:

其一,建筑空间功能及家具形体组织的发展演变,首先源自于人类生产和生活的需要,并与技术发展密不可分。榫卯节点及木作工具是木构架技术发展演变中很重要的两个互相联系的关键要素,榫卯节点的演变源自于人类生产和生活对于木构架技术体系的需要,又受限于当时当地的工具水平,而工具的发展演变源自于人的劳动积累、社会进步、材料突破、技术创新,工具的演变,会很大程度上推动榫卯节点的功能和形式发展,并呈现出简单、复杂、简洁的表象,其内在主线是受力更合理、功能更强大、用材更高效、审美与时代同步。其中,人的劳动,始终是关键因素。

其二,在工业化历史进程方兴未艾与信息技术迅猛发展交相辉映的历史发展阶段,数字建造是必然趋势之一,木作工具以多种方式并存,其中,数字化木作工具平台内涵丰富,人可以无需具体娴熟地掌握木工技法,而是依靠对于计算机编程的掌握,通过数据驱动数字化木作工具及机床,即可实现对木构榫卯节点设计与加工的全过程。这是一种人、工具、榫卯节点三者一体的崭新实现,是设计与建造的无缝衔接,也是人使用工具直接进行劳动的一种螺旋式回归和提升,破解了工业化时代过细分工带来的一些问题,大大提高了设计者的控制度与创新理念的完成度。

其三,榫卯节点的数字化设计与加工拓展了建筑空间与形式,也丰富了家具设计建造的方式与形式,同时,也对建筑师及设计师的能力提出了新的要求,特别是对于节点加工逻辑分析的能力和数字化工具系统应用的能力,同时,工程意识和技术审美也不可或缺且亟待提高。人的劳动,特别是智力劳动水平及其创新,始终是关键因素。只有高素质高水平的持续劳动与创新,才能运用好工具,并进一步推动工具演变。

最后,榫卯节点的发展演变,也与材料选用及材料研究密不可分,还有待深入研究。