服饰文化中的人文精神评价

2022-05-16曲珈莹

摘要:随着历史的进步和时代的发展,影视服装已经脱离传统观念,并在影视剧的各方面表达中逐渐发挥着越来越重要的作用。在过去,清宫剧服饰杂乱,一些剧集并未贴合历史,使得人们对清朝服饰的印象局限于“大拉翅”“花盆底”、颜色艳丽、花里胡哨。针对大众被一些清宫剧误导而对清朝服饰理解有失偏颇的现象,文章从服装设计和影视服装造型的角度探究《甄嬛传》中的清朝服饰所表现出的民族特征、时代特征,对其中的服饰元素进行研究分析,依此引出对清朝服饰文化中的人文精神的评价。从而期望其他历史影视剧在塑造古装人物形象时尊重历史,同时也要符合大众审美并使其产生情感共鸣。

关键词:清朝服饰;人文精神;服饰文化

中图分类号:TS941.12 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2022)01-00-03

服饰文化作为人类文明的一个特定的、具象的象征符号,是一个国家和民族的文化符号以及审美品位的体现。随着影视艺术的出现,人们沿袭传统的设计手法,同时对逐渐从传统的概念中脱离出来的影视服装赋予服装的功能、理念并加以改进,使之既具备传统服装的时代性和流行性,又具备影视艺术的戏剧性和美观性[1]。《甄嬛传》这部清宫剧可谓是国内清宫剧的一个转折点,《甄嬛传》中精美、华丽的服饰发饰都大有讲究。《甄嬛传》前,清宫剧的服饰大多并未深入考究历史,《甄嬛传》后,清宫剧逐渐走向华丽蜕变期,而《延禧攻略》的出现使清宫剧成功完成了蜕变。

1 清朝服饰的民族特征

清朝是由聚居于我国东北地区的女真族(后改为满洲,地域民族名同一)建立的由少数民族裔统治的封建王朝,随着八旗军在军事上的推进,以及吸纳归顺原王朝官僚士绅,采用满汉合流方式建立各级统治政权。清初采取了铁血的民族同化政策,颁布薙发易服、放足政令,使得汉族服饰发生颠覆性的改变。例如,改变汉族的上衣下裳(男性)、上衣下裙(女性)的基本制式,改为袍褂式(男性)、旗袍马甲式(女性),这在清宫剧中都有体现。值得注意的是清宫剧相关服饰中,还能体现满族作为骑射民族的民族特征。

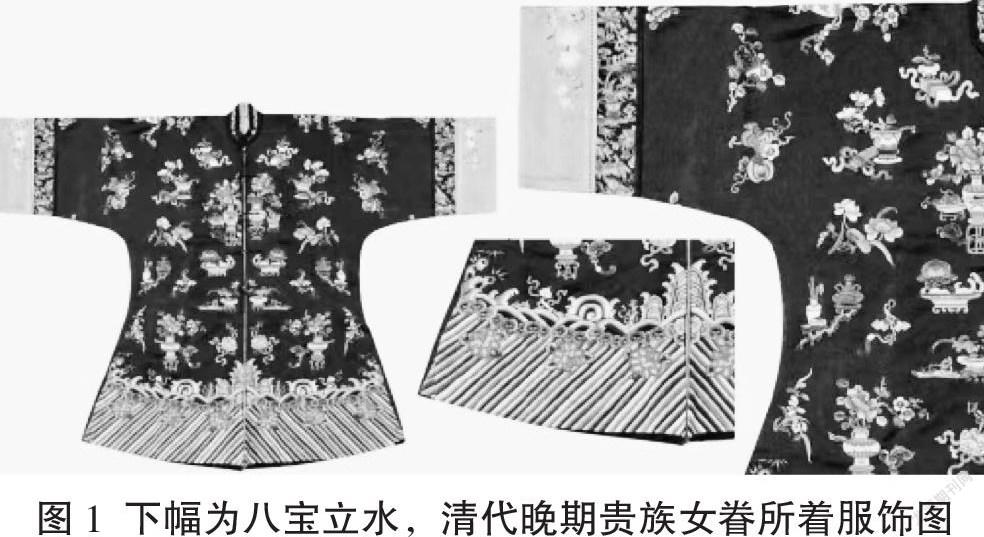

1.1 清宫剧中袍、褂,官吏为四开襟袍服,袍服下摆绣以八宝立水为图案

八宝立水(见图1),中国古代服饰纹样。由八宝纹及立水纹组合而成,多织绣于袍褂的下摆。这里的八宝亦称杂宝,常见者有珊瑚珠、珊瑚枝、方胜、犀角、杯、古钱、火珠、如意、书、画、蕉叶、灵芝、元宝、磬等,可随意选取数件组成图案。立水由许多并列的弯曲线条,即水脚和水脚之上波涛翻滚的水浪组成。八宝置于水浪之上,除了表示绵延不断的吉祥含义外,还有“一统山河”和“万世升平”之寓意[2]。八宝立水纹与八宝平水纹不同,前者水脚和水浪明显较后者更长更高,前者施用于吉服,后者施用于朝服。袍服前胸后背缀有补子,这点继承了明朝官服的式样。顶戴不采用明朝纱翅帽,代之以圆形帽并配以花翎及顶珠。这里体现的满族民族特征为:四开襟补褂及带有箭袖的袍(左右开襟)。众所周知满族是聚居于东北地区的骑射渔猎民族,四开襟袍服及马褂,一方面有利于身体的收放,保护前胸与后背及下身免受冰雪严寒的侵害;另一方面在骑射中可以使身体收放自如,不受衣物的羁绊,可以说当时的服饰考虑了自然地理环境的影响因素。此外,箭袖也有保护双手不受严寒侵害的功能,以方便使弯弓控弦自由,获取猎物,补充物资。在清宫剧中朝会上有掸箭袖的仪轨,这也是满族作为骑射民族的遗风在礼仪中的体现,同时也告诫官吏不可丢掉骑射民族的尚武传统,起到劝勉警示的作用。

清宫剧中有赏赐“巴图鲁背心”(满洲勇士背心,俗称黄马褂)和花翎的情节,这些是朝廷即国家奖励标志物,是对领有军功、执政政绩卓越者的国家级奖励,除鼓励尚武精神及勤政精神外,还享有一定的特权。这点与汉族封建王朝不同。

此外袍褂、官服、袍服下摆绣有八宝立水图案,清王朝继承了中华民族传统文化中的五行学说,遵从五行相生相克的原理,以“清”(三点水加青属水)代明(日月属火),相生相克,寓意水克火,子孙绵续,江山永固。并且官吏袍服多采用天青色(俗称天青褂),其寓意也是如此。

1.2 满族妇女常服主要为长袍、马甲及马褂,这也是清宫剧中女子穿着最多的服饰

清前期到雍正时期汉族女性则延续了明代服饰风格,一般有披风、袄、衫、云肩、裙、裤。裙子主要有百褶裙、马面裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、玉群、月华裙、墨花裙以及粗蓝葛布裙。满族女子着直身长袍,长袍有二式——衬衣与氅衣,衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开叉,袖口有舒袖、半宽袖两种[3]。头饰即“大拉翅燕尾妆”,长袍为筒形,右衽圆领,以围脖起领子作用及装饰作用。长袍左右两侧开襟,旗装外罩马甲,这两点都具有满族作为骑射民族的遗风。总之满族妇女的旗装具有简约化的特点,发展到近代,在旗袍的原始式样基础上,演化成立领、短袖或无袖,收腰开襟(左右),右衽盘扣,并采用素雅面料,从简约的特色过渡到婉约的特色,充分显示东方女性的曲线美及婉约的审美情趣,这是满族对中华服饰最初始的历史贡献。

2 服飾文化的时代特征

孔子曰:“礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云哉?”这从根本上揭示了礼乐制度的本质,并说明和强调了礼乐制度形式必须服从礼教内容的基本内涵。

历史上我国长期处于中央集权制的封建社会,主要核心为礼乐制度,礼主“分”,即“尊尊”的原则,乐主“和”,即“亲亲”的原则,“分”与“和”是两个既对立又统一的原则,“尊尊”着眼于“别异”,这是“礼”的本质,“亲亲”着眼于“合同”,这是乐的本质。别异者,辨别上下贵贱男女之分;合同者,用于处理人际关系的合顺,形成了儒家仁义礼乐的理论体系。

清宫剧服饰也反映出封建社会的礼乐制度。

2.1 等级森严的服饰

清代皇帝、官吏服饰以袍服补褂、顶戴为主要形式,皇帝龙袍为明黄色,官吏及士农工商禁用此色,皇冠顶镶东珠,绣龙条数,冠珠形制都体现了皇权至上、唯我独尊的思想。各类官吏依职别(文、武)品级依例穿着,文官补服的补子为飞禽,武职为猛兽,品级的大小区分为顶戴镶嵌的所谓顶子,分为珠玉珊瑚等,这对于区别职别、品级,实行责权统一、事权统一,提高执政效率有一定作用。但主要受等级森严的官僚体系、皇权至上的封建专制制度所制约,也可以说服饰是这一政治制度的具体体现。

这一点从清宫剧《甄嬛传》中甄嬛的经历可以体现出来。甄嬛本是汉军八旗出身,进宫前穿着服饰与汉族女子类似,着大衫、合领、右衽,袖短而宽,下裳为裙装,体现出其青春纯真的性情。进宫初期,甄嬛的服饰造型大多清新素雅,颜色也多为蓝绿色,符合甄嬛前期与世无争、清新淡雅的性格,穿着也逐渐向满族旗装靠拢。获宠时服饰已向旗装转变,具体表现为旗头饰镶上红宝石,把头两头攒栀子花装饰物,收敛了性情,又叫人眼前一亮。以熹妃身份从甘露寺准备回宫时的甄嬛品级大升,已由原来的汉军旗下五旗的甄姓改为属满军旗上三旗的钮祜禄姓氏,披霞帔,身着带箭袖的清代命妇礼服,这显示其虽平和但富于沉稳威仪的身态。

甄嬛品级上升的过程,正是清封建王朝等级森严的体现,服饰变化揭示了其身份变化,又何尝不是在暗示其心路变化的过程。华丽转身掩盖了封建礼教的重重束缚,这正是清宫剧服饰艺术设计所涉及的表里关系(服饰与礼教),尽管这种关系是隐含的,但这足以引起观众的体味。

2.2 “天足”与“放足”

满族聚居于我国东北地区的白山黑水间,同其他处于国家边陲的少数民族一样,妇女自幼天足,除特定礼制着所谓“花盆底鞋”外,日常着平底鞋,特定礼仪上着旗装即旗袍马甲,圆领旗袍配以围脖装饰,以保护装饰脖颈,头饰为“大拉翅燕尾头妆”。特定礼仪时,因花盆底鞋和“大拉翅燕尾头饰”,基于身体平衡和不失仪轨考虑,施行屈膝礼(又称蹲安礼,俗称半蹲儿)及摸鬓角礼。

清初实行铁血的民族同化政策,发布“薙发易服令”“放足令”,但放足令并未强力实施,使这一有利于汉族妇女提高自身生产力、维护身心健康的举措失去了一次历史机遇。

满族妇女天足,有别于汉地妇女的裹足及着弓形鞋(即三寸金莲),与其经济、自然地理环境因素有关,也与满族兴起的八旗制度有关。众所周知,满族的八旗制度是军事、民政合一的制度,八旗兵员的构成为大量男丁,加上人口少,渔猎及农事生产活动中旗女发挥了很大作用,天足更利于妇女从事生产。此外也因地处边疆地区,较少受汉地儒家学派的影响有关。

令人疑惑之处在于,既然颁布“放足令”,为何不与“薙发易服令”一体实施呢?这是因为受到了封建社会皇权、神权、族权、夫权的制约。在自给自足农业自然经济条件下,男主外女主内“男耕女织”为主要生产生活模式,体力上的自然差异加上夫权的主导地位造成汉地女性受到更多的封建礼教的束缚。在男权为中心的社会组织形态下,妇女权利无从谈起。

已如前述,清代实行的民族同化政策激化了民族矛盾,对于薙发易服,汉地民众以“老从少不从,生从死不从,男从女不从,僧道不从”等予以抵制。

为缓和民族矛盾,在薙发易服大体已经实施后,放足已無关大体。直到辛亥革命后,女性权利被日渐重视,放足、兴办女校才成为近代中国妇女解放的先声。历史的经验值得注意,极端狭隘的民族主义要不得,无论是汉族主体民族还是其他少数民族,相互包容、相互借鉴、相互帮助、和谐共处、共同发展才是国家发展、民族团结之道,这也是清宫剧应揭示的历史教训。

3 服饰的人文精神评价

晚清诗人、学者龚自珍提出“一代之文、一代之治”,道出了政治与文化间的关系。服饰文化作为特有的文化组成部分也体现了政治指导规范的地位,服饰文化更应体现中华文化的人文精神。

第一,清朝作为中国最后一个封建王朝,封建专制可以说发挥到了极致,除了存在固有的阶级矛盾外,又因是少数民族掌握了国家政权,因此又存在民族矛盾。清初实施“薙发易服”的铁血政策和手段,实行民族同化政策,从人文精神层面上看是反人性、反人道的。人存在两个层面的属性,即自然属性和社会属性,当然服饰文化也受这两种属性制约。服饰的功能性、适宜性受族别、地域、自然地理环境所制约,这属于自然属性;同时服饰文化又受历史、政治、经济、文化所制约,这属于社会属性。清初实行的民族同化政策,以是否薙发易服为判断顺逆的标准,达到了“留发不留头、留头不留发”的血腥程度,必然引起尖锐的民族矛盾。这种单一民族的服饰制式,强制规定和束缚了人们的自然属性,以社会属性规定取代人的自然属性,使人的自然属性发生异化,从根本上讲这是反人性、反人道主义的。此外,借服饰文化中森严的等级制度,维护封建专制制度和社会秩序,钳制了中华传统文化中的民本主义,激起阶级矛盾和民族矛盾是必然的。

太平天国和辛亥革命为汉服复兴运动的先驱,剪辫子、放足成为标志性事件,同时放足也体现了汉民族对本民族自身陋习所进行的革命。

综上所述,服饰文化从根本上说,为历史传统、政治、经济、文化、人文、自然地理环境所制约,其中人文思想可以说是最重要的因素。而自然属性、社会属性的完美结合,各民族间相互借鉴、相互融合,体现民族特色才是服饰文化发展的必由之路。

第二,在戏剧的艺术设计中,服饰艺术设计占有一定的比例,它对于烘托戏剧的历史环境、阐述主题思想、剧情的转折和发展起到了辅助作用。因此,服饰的艺术设计必须以遵从历史真实性为原则,同时也要兼顾其特殊的一面。时代性与特殊性相结合,现实主义与浪漫主义相结合,并且充分体现人文精神才是高品质的服饰艺术设计。

4 结语

《甄嬛传》对服饰的研究细致深入,对服饰款式、配饰装点、与人物性格相呼应等细节处理得十分妥帖到位,不仅增添了艺术效果,也为观众更好区分角色提供了帮助。《甄嬛传》遵循了清朝服饰文化交融的历史性和特殊性来设计剧中人物形象,既尊重了历史,又将传统服饰与影视剧服饰相融合,可以说《甄嬛传》是我国具有里程碑意义的一部清宫剧。在塑造古装剧人物形象的过程中,既要尊重历史,又要符合大众审美并使其产生共鸣,这才是中国未来古装剧发展应走的道路。

参考文献:

[1] 黄焱冰.从古装电影看中国服装色彩的时代特征[J].电影文学,2011(16):143-144.

[2] 石浩辰.清代宫廷题材影视剧中女性服饰研究[D].长春:长春工业大学,2021.

[3] 孙慧.《甄嬛传》中清朝服饰文化应用研究[D].大连:辽宁师范大学,2017.

作者简介:曲珈莹(2001—),女,辽宁抚顺人,本科在读,研究方向:戏剧与影视学、戏剧影视美术设计、服装设计。