环境规制、市场竞争和企业全要素生产率

2022-05-12耿晔强

●耿晔强 李 晨

一、引言

自改革开放以来,我国的经济实现了飞速增长,但随之带来的环境污染问题也值得高度关注。2018 年《中国生态环境状况公报》显示,在全国338 个地级及以上城市中空气质量超标的城市占总城市数的64.2%。环境规制是处理好环境污染治理与经济发展的关系,实现“人与自然和谐共生”的重要手段。环境规制的实施会使企业生产成本提高,降低了企业的生产率。随着规制强度的上升,企业为了弥补成本效应带来的损失,会产生进行清洁技术的研发动力,促使其发展方式由粗放型经济向集约型经济转变,从而使得企业全要素生产率得以提高。另一方面,市场竞争也使企业的生产率发挥着重要作用。当市场机制处于充分竞争的情况下,企业会压缩成本、积极主动进行创新行为,进而促进全要素生产率的提高。基于以上分析,本文试图从政府这一主体对企业实施的环境规制政策以及市场这一主体发挥的竞争效用两方面入手,研究二者对企业生产率的作用方向。

二、计量模型、指标设定与描述性分析

(一)计量模型

为检验理论分析中提出的关于三者之间关系的假说,本文设定以下基本计量模型:

其中,下标m代表年份、h代表企业、j代表行业、k代表地区。ERI、ERI2分别代表环境规制的一次项和二次项,HHI 表示赫芬达尔指数,代表企业所处行业的竞争程度,TFP表示企业的全要素生产率。Z表示本文选取的控制变量的集合,包括企业规模(size)、政府补贴(subsidy)、人力资本(human)、融资约束(loan)、固定资产投资占比(fix),在本文的研究中,我们还控制了行业固定效应和地区固定效应,以控制行业、地区等特征对全要素生产率的影响,ε 代表随机扰动项。

(二)指标设定

变量说明。本文使用的主要变量有:

1.企业全要素生产率:本文使用索洛残差法计算TFP,具体公式如下:

其中,Q、L、K分别代表工业增加值、职工人数、固定资产净值。在稳健性回归中采用劳动生产率作为企业生产率替代变量。

2.环境规制:参考王杰和刘斌(2014)、耿晔强和都帅帅(2020)的做法,在将单项指标标准化的基础上,利用综合指数法构建环境规制的测量体系。

3.市场竞争:本文采用赫芬达尔指数来对市场竞争程度加以衡量,具体公式如下:

其中,Xi为第i个企业的销售额,n代表市场内的企业数量。该指数与市场集中度成正比,数值越高,竞争程度更低;反之则说明竞争程度越高。由于该指标为负向指标,若回归系数为负,表明激烈的市场竞争促进了生产率的提升。

4.控制变量:本文使用控制变量为企业规模(size)、政府补贴(subsidy)、人力资本(human)、融资约束(fin)、固定资产投资占比(fix)

(三)数据来源与处理

1.数据来源。本文通过处理2004—2007 年间中国工业企业数据库中企业层面的相关数据得到企业生产率、市场竞争和控制变量的数据集合。对于环境规制强度的数据,通过收集与处理2004—2007 年各类年鉴中与环境相关的原始数据得到环境规制强度。

2.数据处理。本文将各污染物排放等数据进行分行业整理,我们发现“印刷业和记录媒介的复制”等行业的数据缺失较多,由于这些行业中数据的不全面性,考虑到对后续研究带来的各种不便,因此,本文在实证过程中对这些行业进行了舍弃。对于有个别缺漏值的行业运用均值插补法对缺漏值进行填补。接着根据两位数的行业代码,对前文整理的行业层面数据和中国工业企业数据库中企业层面数据在stata 软件中进行匹配。最终保留了21 个制造业行业的企业层面样本数据。

三、实证回归结果

(一)基准回归结果

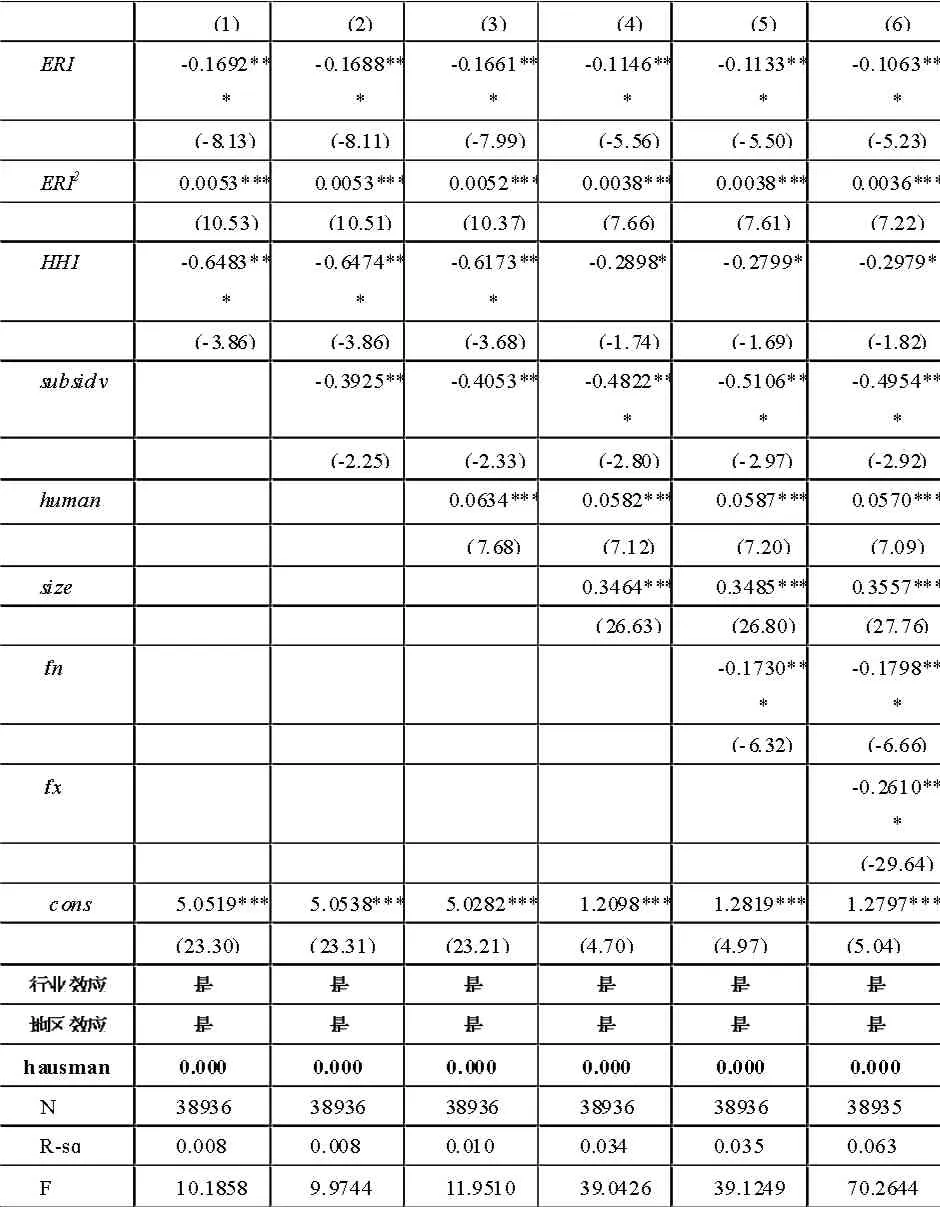

本文进行hausman 检验,由于结果拒绝原假设,故本文在进行实证时选择固定效应模型进行回归分析。在基准回归中,本文采用逐步添加控制变量的方式进行实证检验。观察变量的系数变化,对本文的研究假定和计量模型进行检验。回归结果如表1 所示。其中第(1)列是仅考虑环境规制强度一次项及其二次项和市场竞争对企业生产率的影响的实证结果,同时控制了省份、行业固定效应,结果显示环境规制一次项、二次项系数分别显著为负、显著为正,说明环境规制和生产率之间不是简单的线性关系,而是存在一个“拐点”;代表市场竞争的赫芬达尔指数的系数显著小于零,表明市场竞争程度的增强促进了企业全要素生产率的提升。表1 第(2)—(7)列是在前一列的基础上添加控制变量进行回归,观察各列回归结果,可以发现环境规制一次项、二次项和赫芬达尔指数的系数的正负号并未发生改变,且均至少通过了5%的显著性水平检验。

表1 基准估计结果

我们根据第(7)列的完整估计模型来分析主要变量和控制变量对企业生产率的影响。表中数据显示环境规制的一次项和平方项系数分别为负和正,且二者都通过了1%的显著性水平检验。表明环境规制与全要素生产率在时间维度上存在正“U”型关系,环境规制在实施前期对企业全要素生产率的影响表现为抑制作用;但随着环境规制的强度提升,企业对清洁技术的研发成本低于支付环境规制的成本,出于经济效益和社会效益的考虑,企业会倾向于实施技术创新或使用清洁技术,进而促进了生产率的提高。市场竞争对企业生产率的系数显著为负,这意味着随着市场竞争愈发激烈,对全要素生产率的影响愈强烈。

通过观察控制变量的回归结果,我们发现政府补贴对全要素生产率的作用显著为负,即随着政府补贴强度提升,企业的生产率会随之降低。可能的原因是政府补贴本质上是一种生产性补贴,会降低企业的生产成本,引致企业追求低成本低利润的经营模式,不利于激励企业进行创新研发活动和提高企业生产率。融资约束的变化对全要素生产率的影响在1%的显著性水平上为负,即融资约束对全要素生产率具有抑制作用,这与现有的研究结论一致,原因在于当企业面对的融资约束较小时,更易获得资金进行创新投资,进而获得生产率的提升;反之,当企业受到的融资约束较大时,对该企业而言更难通过融资这一渠道促进研发创新活动,其生产率也无法得到显著提高。人力资本对生产率的影响显著为正,也就是说企业对教育的投入份额越大越有利于提高企业生产率,原因在于企业所投入的教育费越多,对该企业的人力资本向高级化攀升具有促进作用,劳动力的质量提升带来了生产率的提升。固定资产投资占比和企业生产率的固定资产投资占比越高,生产率越低,可能的解释是若固定资产投资占比太高,必然会导致劳动占比小,当企业员工的收入较少时,会降低劳动者对所从事工作的热情,进而抑制了企业的生产率。企业规模对生产率的正向作用在1%的显著性水平上得到检验,说明随着企业的规模逐步扩大,规模经济的效应得以发挥,带动了生产率的提高。

(二)异质性结果

在全样本分析中,三个变量之间的关系与本文理论假说基本一致。在此基础上,一方面为了检验三者之间关系的稳健性,另一方面为了更好地识别不同类型企业的生产率受环境规制和市场竞争程度的影响可能存在的差异,以使研究结果更具现实意义,接下来进行异质性回归:

1.分地区回归结果。在现实中,不同地方的政府在环境规制的强度选择上会考虑当地的实际情况,若仅从总体层面考虑环境规制对企业生产率的影响会忽视地区的特殊性,因此我们考虑地区差异进行分样本回归。本文根据地理位置将总样本划分为东部和中西部两组样本数据。

回归结果与上文的基准回归结果相一致,环境规制一次项、二次项均在1%的显著性水平上分别和企业生产率呈负向、正向关系,在两类样本中“U”型关系依旧成立。两组样本中市场竞争(HHI)对生产率的回归符号均为负,表明激烈的市场竞争均促进了企业提高生产率,但只有中西部的赫芬达尔系数在1%水平上显著,东部的赫芬达尔系数并未通过显著性检验。可能的原因是东部地区市场化程度高于中西部地区,市场竞争所发挥的促进作用不及中西部的效用强烈。值得注意的是,在控制变量中,政府补贴对中西部的企业生产率回归结果与预期不符,原因可能是一方面企业为了获得政府补贴会选择进行寻租行为,这种寻租成本的增加可能对企业研发活动产生挤出效应,降低企业创新效率,对生产率起到了抑制作用。

2.分竞争程度回归结果。本文将赫芬达尔指数(HHI)位于中位数以下和位于中位数以上的数据分别定义为高竞争行业和低竞争行业,分别进行检验。

回归结果显示,环境规制一次项、二次项的回归结果与基准回归结果相同,且均通过了1%显著性水平检验,说明无论是在市场竞争高的行业还是市场竞争低的行业,政府实行的环境规制都对企业生产率有着“先抑制、后促进”的政策效果。对于市场竞争对生产率的影响,结果表明在市场竞争程度较低的行业,HHI指数的系数为负,且通过了1%水平的显著性检验。在市场竞争程度较高的行业,HHI指数的系数在1%的显著性水平上为正,说明市场竞争程度的提高对企业生产率产生抑制作用,可能的解释是当企业面临激烈的市场竞争时,竞争的压力促使企业更趋向于选择稳健经营,不愿承担科技创新的风险,从而不会促进生产率的提高。

3.分高低技术行业回归结果。本文将样本中的行业分为中高技术行业和中低技术行业两组。

实证结果显示,环境规制一次项的系数均为负,两组样本中分别通过了10%、1%的显著性水平检验,环境规制二次项的系数均为正,通过了5%的显著性水平检验。通过比较系数大小发现,中高技术行业组环境规制的二次项系数大于中低技术行业组系数,这说明中高技术行业组的企业生产率随相同单位环境规制强度的改变而变化程度更大。这是因为对于中高技术行业组的企业而言,由于拥有良好的技术创新和实践基础,在面对政府实施的环境规制时,中低技术行业组进行技术升级所需的时间更久,而中高技术行业拥有更强的能力、更迅速的反应来处理环境规制对生产率的影响,故其对全要素生产率的促进作用会晚于拥有中高技术的企业。在中高技术行业组中,市场竞争的回归系数在1%的显著性水平上为负;然而在中低技术行业组中,市场竞争的符号由负转正,这与我们的预期相反,这一估计系数的变化说明市场竞争对企业生产率的影响会因行业技术水平呈现出异质性。这在简泽(2012)的研究中,可以找到较合理的解释,其原因可能是市场竞争对企业有“逃离竞争效用”和“租金消散作用”两个方向的影响,对于处于技术前沿的企业而言,面对市场的竞争,他们有能力更好地缓解竞争增强带来的负面影响(如市场份额下降和被市场淘汰的威胁),甚至会加强对技术的研发程度和管理水平的提高,从而对全要素生产率起到促进作用;但是对于另一组子样本——技术水平较低的企业,市场竞争的增强使得他们面对更严峻的生存挑战,且他们没有足够的资本、技术等条件来应对复杂的环境,这时,占据支配地位的是“逃离竞争效应”,因此,对全要素生产率起到抑制作用。

(三)稳健性检验

为增强研究结果的说服力和可信度,本文进行如下稳健性分析:

1.内生性问题。使用最小二乘法估计环境规制、市场竞争对企业生产率的影响可能会存在内生性问题,导致依据计量模型的实证分析说服力不足。这是由于:(1)遗漏变量带来的内生性问题,上文实证过程中尽管选取了诸多和企业有关的变量进行控制,但由于数据获得受限,仍然会出现错过关键变量的情况。(2)逆向因果关系的存在也会导致回归结果的可信度降低,如生产率上升可能会反过来促进企业进行技术升级,降低企业对环境的污染排放,提高环境规制实际耐受强度。因此,为解决内生性问题,本文采取工具变量法。考虑到工具变量的选取原则,并通过借鉴相关研究,在这里将环境规制的工具变量定为标准煤、市场竞争的工具变量设为市场竞争(HHI)的滞后一期。其中,标准煤的数据来源于《中国能源统计年鉴》。继而利用2SLS、两步GMM 和迭代GMM 方法依次验证上文结论。观察检验结果系数符号和显著性发现,环境规制与企业生产率仍存在正“U”型关系。代表市场竞争的赫芬达尔指数的系数同样在1%水平上显著为负,表明激烈的市场竞争对企业生产率促进作用明显。这再次证明了本文结论的可靠性。此外,“标准煤和市场竞争的滞后一期”在上述回归后经过过度识别检验和弱工具变量检验,证明了本文工具变量选取的合理性,使得结论更具可靠性。

2.替换指标回归。在针对前述内生性问题进行处理后,这里进一步进行替换指标的计量分析,以使研究结论更可靠。我们对因变量全要素生产率的测度用劳动生产率进行替换,并逐步添加控制变量,对实证结果的可靠性再次进行检验。计量结果可知,环境规制的一次项、二次项和市场竞争以及控制变量集合的回归结果均与基准分析一致,且都至少通过了10%的显著性水平检验,证明研究结论有较高的可信度。

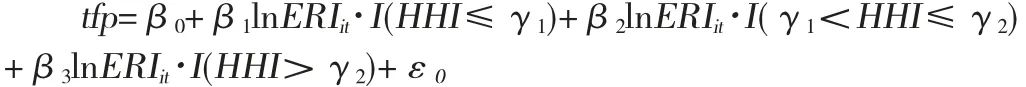

四、市场竞争对于环境规制和全要素生产率关系中的门限效应

研究发现,在市场竞争程度不断提升的背景下,环境规制强度提升能够通过增加清洁型产品收益,进而促进绿色经济增长。随着市场竞争程度不断提高,有助于市场一体化的加强,有利于加强地区之间的交流与合作,进而有助于构建地区之间利益共同体,实现环境污染治理是地方政府之间利益诉求,有助于保持地区之间的环境标准或环境政策一致性,能够提升环境规制效果,显著降低地区的污染排放水平。市场竞争水平程度越高,就越有助于发挥环境规制的污染减排以及资源配置的作用,进而推动企业提高生产率。鉴于此,环境规制对企业生产率可能存在基于竞争程度的门槛效应。为进一步厘清环境规制、市场竞争和全要素生产率三者的关系,本部分研究以市场竞争为门槛变量,构建门槛效应模型,通过计量结果来判断在不同区间的市场竞争程度内,环境规制对全要素生产率的影响是否存在差异。由于上文测算出当前环境规制尚未跨越环境规制拐点,因此,本部分将主要针对环境规制一次项进行检验,使得对当前的现实情况更具有参考性和指导性。

在检验过程中,本文参考Hansen 的处理方式,采取Bootstrap 抽样法来确定门槛临界值和门槛个数,回归结果分别在1%和5%的显著性水平上接受了单一、双重门槛的假设,三重门槛P 值大于10%,拒绝了三重门槛的假设,故而认为市场竞争存在双重门槛效应。接着根据市场竞争的不同门槛值设置虚拟变量,进而生成与环境规制的交叉项。进而设定以下计量模型:

由于本文选取的市场竞争指标为负向指标,因此,三个区间的竞争程度依次递减。但均呈现对全要素生产率的促进作用,但这种促进作用随着市场竞争的增强,表现出先减弱后增强的趋势。具体而言,在竞争程度值低于0.2286 时,环境规制对生产率的抑制作用系数最小,为-0.433;在竞争程度值处于[0.2286,0.3090]这一区间时,环境规制对生产率的回归系数为-0.475,;在竞争程度值高于0.3090 时,环境规制对生产率的抑制作用表现最为强烈,回归系数为-0.510。在划分的三个门槛区间内,环境规制对生产率的作用系数显著为负,表明当下环境规制对全要素生产率的促进作用尚未发挥,未达到环境规制对全要素生产率的拐点,环境规制对全要素生产率有着抑制作用,且这种抑制作用随着市场竞争的增强呈现递减的趋势,说明随着市场竞争程度的减弱,环境规制对生产率的抑制作用逐渐增强,也就是说,当市场竞争愈发激烈,环境规制对生产率的抑制作用不断减小。在企业面临更加激烈的市场竞争和政府的环境规制时,可以激励企业逐步由“要素替代效应”向“创新补偿效应”转变,最终实现促进全要素生产率提高的目标。

五、进一步研究

(一)不同类型环境规制的检验

上文对环境规制的研究主要从整体的视角切入,从理论和实证两个方面检验了环境规制对全要素生产率的作用机制和现实影响。为使本文研究更具针对性和现实性,对环境规制进行分类,进一步探求不同类型环境规制对全要素生产率的影响。

通过梳理相关文献,本文以能否形成固定资产和影响时期为依据,将环境规制分为费用型和投资型两种类型,数据均来源于《中国环境统计年鉴》。

对于费用型环境规制(LnFEE),通过“排污费征收额”这一代理指标来衡量。由于排污费的征收,对于企业而言,在短期内会提高企业的生产成本,企业更倾向于认缴罚金而非进行技术创新,甚至在追求高利润率的驱动下可能会挤占研发投入,使得企业全要素生产率下降。当环境规制强度超过某一特定值后,排污费对企业带来的成本不断升高,相比于缴纳排污费,企业进行创新会更利于利润率的提高和市场份额的扩大,因此,会激励其加大研发力度,进而实现全要素生产率的提高。对于投资型环境规制(LnINV),以“污染治理投资总额”这一代理指标来衡量。这一政策实施对企业全要素生产率的提高作用在长期更明显,这主要是因为由于政府补贴等的存在,可以在一定程度上分担企业的治污压力,加之我国对于清洁技术的研发尚未成熟,企业进行创新的动力不足,但在长期,随着规制政策趋于完善、政府的绿色投资加大,为企业提供了更精准的创新方向,具有创新导向性,同时降低了创新风险,增强企业研发信心,且企业进行创新会带来先发优势,从而在市场上获得更有利的竞争地位,基于以上考虑会引发企业进行技术变革,进而提高了全要素生产率。

计量模型与前文的设定一致。回归结果可知费用型环境规制(LnFEE)和投资型环境规制(LnINV)对企业生产率的正“U”型关系依然存在,且均通过了1%的显著性水平检验。通过比较,可以发现在未跨过环境规制拐点时,费用型规制对企业生产率的抑制作用更小,当跨过环境规制拐点后,投资型环境规制对生产率的促进作用在数值上远大于费用型环境规制,与上文的分析一致。投资型环境规制对生产率的正向作用大于费用型环境规制,可能原因是投资型环境规制与费用型环境规制相比,存在反馈机制较为完善、对技术创新的导向性拥有更多政策保障等优势,所以对生产率的促进作用更明显。

(二)技术创新对不同类型环境规制的中介效应

在区分不同类型环境规制后,进一步检验创新在费用型和投资型两类环境规制中的中介效应,沿袭前文的中介模型,将模型中的ERI分为费用型(LnFEE)和投资型(LnINV),分别进行回归。

从回归结果来看,费用型、投资型环境规制对全要素生产率的影响,均在1%的显著水平上产生抑制作用,说明当下的环境规制强度尚未跨越拐点,“成本效应”依然占据主导地位,与前文的结果一致。二者对中介变量技术创新的作用显著为负,说明当下环境规制对企业的创新研发能力并没有正向的激励效果,反而会抑制创新活力。费用型环境规制对企业创新的负向作用低于投资型环境规制,可能的解释是费用型环境规制的影响在短期内更加效果显著,而对于投资型环境规制,在长期对企业创新的激励作用会更明显,短期内可能会存在反馈效率不及时、政策上缺乏对技术创新的导向性等问题,所以对技术创新的负向作用更明显。当核心变量环境规制(LnFEE/LnINV)和中介变量创新同时对全要素生产率进行回归检验时,结果显示环境规制对生产率的影响依然显著为负,但影响程度有所降低;创新对全要素生产率的影响在1%的显著水平上为正。以上结果说明创新在不同类型环境规制对全要素生产率的影响中均起到了中介作用,不同类型环境规制对全要素生产率的总效应中,有一部分是通过技术创新来间接实现的。通过计算可得二者的中介效应占总效应的比重分别为32.74%、24.76%。这一研究结果有效地证明了在费用型和投资型环境规制中均能够通过技术创新这一传导机制对全要素生产率产应影响,丰富了本文的研究。

六、研究结论与政策建议

(一)研究结论

第一,环境规制强度与企业全要素生产率呈“U”型关系,当环境规制强度较低时,不利于促进全要素生产率的提升,只有当环境规制超过一定的强度才能促进企业生产率的提升;市场竞争的加强也对企业生产率起着促进作用,随着市场竞争程度的加强,有助于环境规制尽快到达“U”型曲线的拐点,早日发挥环境规制对企业生产率的推动作用。对于控制变量,融资约束、固定资产投资占比、政府补贴对企业生产率有着抑制效果,而企业规模、人力资本的提升会促进企业生产率的提高。

第二,为确保研究结果的可靠性,本文分别从异质性、工具变量、替代变量等多角度进行了稳健性检验,其检验结果与基准回归结果基本一致。从地区差异性来看,东部、中西部和高市场化、低市场化地区,均在短期会抑制生产率的提升,在长期会促进生产率的提升,市场竞争在中西部和高市场化的促进作用更强烈;从行业特异性来看,高、低竞争行业和中高技术制造业实施的环境规制强度与生产率呈“U”型关系,在中低技术制造业实施的环境规制在短期的抑制作用不明显,但在长期起促进作用,市场竞争的促进作用在低竞争和中高技术制造业更明显;从企业特异性来看,环境规制对有研发投入、无研发投入和民营企业均造成先抑制、后促进的作用,但在国有企业的作用不显著;市场竞争对有研发投入、民营、国有企业的促进作用明显,但相比之下对积极研发的企业和民营企业的促进作用更大。

第三,检验了市场竞争对于环境规制和全要素生产率之间的门槛效应,结果表明在划分的三个门槛区间内,环境规制对生产率的作用系数显著为负,表明当下环境规制对全要素生产率的促进作用尚未发挥,未达到环境规制对全要素生产率的拐点,环境规制对全要素生产率有着抑制作用,且这种抑制作用随着市场竞争的增强呈现递减的趋势,也就是说,随着市场竞争愈发激烈,环境规制对生产率的抑制作用不断减小。

第四,在区分不同类型的环境规制类型后,环境规制对生产率的“U”型关系依然成立,且在未跨过环境规制拐点时,费用型规制对企业生产率的抑制作用更小,当跨过规制拐点后,投资型环境规制对生产率的促进作用远大于费用型环境规制。进一步,检验了对于两种不同类型环境规制,创新依旧发挥了中介效应。

(二)政策建议

基于以上分析,本文提出以下政策建议:对于政府而言,首先,由于环境规制和企业生产率存在的“U”型关系,只有超过适宜强度的环境规制强度才能促进企业生产率提升,因此积极探索和选择与中国实际情况相适应的环境规制强度尤为重要;各级政府要深入落实、积极监督污染监管部门的执行力度,早日实现“倒逼”企业生产率提升的目标;提高自主技术研发能力。加入对科技研发投入力度,提高科研人才培养规模与水平,建立技术创新人才激励机制,营造进行技术创新的良好氛围,进一步提升自主研发能力,切实提高技术创新的整体水平。其次,加强对先进科学技术引进消化再吸收。积极引进国外先进技术,通过“技术引进—消化吸收—再创新”的过程,不断提升整体的技术水平,提升绿色经济增长的效果。对于企业而言,应该具备长远发展的眼光,意识到对于自身长期发展来说,加大对企业的绿色投资并不会带来抑制生产率的问题,反而在长久时间里会促进生产率的提高,因此,企业应借助我国市场竞争日益充分的有利契机,不断引入市场化的治理模式和激励模式,从而更好地促进企业发展。积极进行技术创新,研发清洁环保技术;同时,面对日益激烈的市场竞争环境,企业应主动培养创新环境,在企业内部构建健全的创新机制;企业还可以创造浓厚的文化思想氛围,为我国国内国际双循环经济的健康发展贡献力量。