青海省县域旅游资源综合评价

2022-05-10马勇洁仲俊涛岑嘉玲

马勇洁,仲俊涛,岑嘉玲

(青海师范大学 地理科学学院,青海 西宁 810008)

1 引言

当前,旅游业成为世界上发展势头最强劲的产业之一[1],逐渐得到政府和学界的关注。自旅游业兴起以来,尤其是在后经济全球化兴起背景下,依靠新兴的信息系统和计算机技术,旅游规划内容、方法越来越完善和成熟[2],研究成果不断涌现。由于每个国家千差万别的行政区划,县作为中国所特有的行政体系,而国外并没有“县域旅游”的研究成果可以直接利用[3],但国外学者以实证研究为旅游规划的基础,进行区域旅游发展战略研究[4],研究成果为中国县域旅游发展方面提供了丰富经验。格兹(Getz)[5]于1986年发表“理论与实践相结合的旅游规划模型”,冈恩(Gunn)[6]于1979年出版由他所著的著作《旅游规划》,1988年冈恩(Gunn)[7]出版了《旅游规划》第二版,为近代旅游产业的发展做出了积极的贡献。Douglas pearce[8]于1989年出版了《旅游开发》(Tourism Development),同期世界旅游组织也出版了《可持续旅游开发:地方规划师指南》[9]等,这一时期,专家学者在著作里深刻揭示了旅游规划内涵。国内钟睿等[10]对5个有代表性的县域旅游动力机制及发展模式用比较方法进行分析,提出资源驱动型、市场驱动型、政府主导型、事件驱动型、投资驱动型五大发展模式以及各自适用范围,赵立增[11]在提出经营管理者应向游客提供基本旅游服务的基础上,鼓励促销县域旅游产品及发展品牌战略。汪侠等[12]利用计算机技术的多层灰色分析法对江苏省洪泽县老子山风景区的旅游资开发潜力资源进行研究评价,与传统的旅游资源评价方法相比,该方法可以有效地解决旅游资源水平与发展潜力的错位问题,对旅游发展实践具有更科学的指导意义。李佳等[13]从县域角度出发对三江源地区的旅游业模式进行了探讨,提出了必须对现有的旅游模式加以调整,因地制宜地制定旅游扶贫开发模式等。改革开放以来,我国旅游产业从小到大,从弱到强,实现了从朝阳产业成长为骄阳产业的转变[14],作为中国重点旅游重地的青海,自实施西部大开发战略以来,旅游业呈现较快发展态势,不断向现代化、标准化、规范化方向迈进,实现了快速发展。本文从县域尺度出发,对青海省县域旅游资源开发现状进行研究和评价,并找出开发中的不足之处和优势所在,以期为青海省旅游业的进一步发展提供理论参考和借鉴,为后续研究提供支撑。

2 研究区概况

青海省位于中国西北内陆,青藏高原东北部,地处31°36′~39°19′N,89°35′~103°04′E,南北800 km,总面积72.23万km2。青海地势西高东低,南北高中部低,地形复杂,地貌多样,素有“中华水塔”和“三江源”美称。青海省虽位于低纬地区,但独特的地理位置使青海省气候分布、水热状况、水文特征、动植物区系等自然环境具有特殊性,国家在此建立了多个国家级的自然保护区,冬虫夏草、雪莲、红景天、野牦牛、野驴、岩羊等珍奇的动植物构成了省内独特的旅游资源组成部分。省内各县域分布着各具特色的旅游资源,在国家政策的支持下,青海省扬长避短,大力宣传“大美青海”来提升旅游竞争力,现在,旅游业已成为青海省的支柱产业[15]。

3 县域旅游资源评价

3.1 指标体系构建

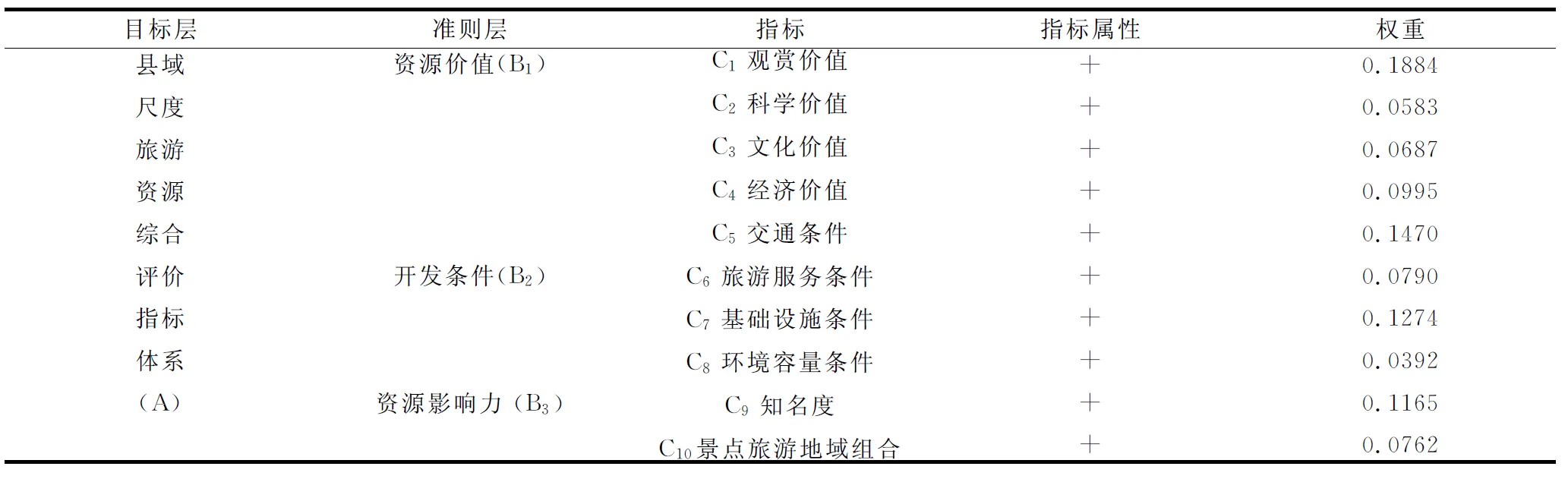

参照相关研究成果[16],依据科学性、系统性等原则,结合青海省实际,从资源价值、开发条件、资源影响力3方面选取10个指标因子,构建了县域旅游资源综合评价指标体系(表1)。

表1 县域旅游资源综合评价指标体系

3.2 研究方法与数据来源

3.2.1 研究方法

对数据进行归一化处理后利用熵值法算出指标的权重值,利用加权求和和系统聚类分析得到青海省县域旅游资源评价结果。

(1)加权求和。

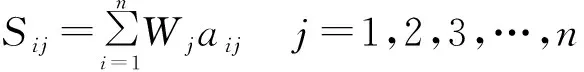

(1)

式(1)中:Sij为指标因子评价得分;Wj指标因子权重值;aij为指标因子专家评分。

(2)县域旅游资源综合得分。

S=S1+S2+S3

(2)

式(2)中,S1为资源价值,S2为开发条件,S3为资源影响力。

3.2.2 数据来源

数据来源于《青海省统计年鉴(2019)》、青海省文化与旅游厅、青海省各县区文化广电与旅游局、携程旅游网、《青海省2019年国民经济和社会发展统计公报》。

4 结果与分析

4.1 结果分析

对表1县域旅游指标加权求和得到县域旅游资源评价结果进行分析:

(1)资源价值维度方面,湟中县、格尔木市、西宁市区等县市旅游资源价值总体评价最高,在旅游资源的质量、丰度、集聚程度和环境容量等方面相对较好,区域内自然风景旅游资源和人文景观旅游资源产生较强经济效益、社会效益和环境效益,资源价值巨大。同德、达日等中小县市旅游资源价值低,城市旅游被忽略,旅游景点规模小,旅游产品单一,尚未形成完整的产业链条,旅游的食、住、行、游、购、娱六要素及其产业发展仍然有很大的空间。

(2)开发条件维度方面,湟中县、西宁市区、大通县等县域旅游开发条件优势显著,旅游资源开发利用可行性高,现实市场和潜在市场巨大,铁路、公路等交通配套设施建设完善,旅游上层设施质量高。治多县、曲麻莱县等县域旅游资源开发条件劣势相对明显,交通不便,没有专门的旅游线路,景区的基础设施相对落后,缺乏特色旅游产业和发展优势,地方政府对发展旅游业的扶持力度较低,旅游资源缺乏资金和技术得不到进一步开发。

资源影响力维度方面,湟中县、格尔木市、大通县等强化旅游宣传营销引领作用,不断加强市场推广,提升县域旅游知名度,有效扩大和提升旅游品牌对外影响力,进一步拓展旅游客源市场,县域旅游资源影响力较强。兴海县、贵南县等县域旅游宣传力度不大,对于主要客源市场把握不准、重点散乱,对旅游者消费需求缺乏基础分析,方式较为粗放,系统性的设计不够,忽视宣传后期工作,无法持续提高旅游影响力,县域旅游资源影响力较弱。

(3)从整体旅游发展看,青海省旅游资源丰富,自然资源和人文资源兼备,得益于多民族,青海省非物质文化遗产数量较多,未来发展文旅的空间机会较大。从县域尺度看,区域旅游发展不平衡,西宁市和青海湖周边作为青海旅游热门景点,基础设施完善,成熟旅游线路基本形成,旅游接待服务水平显著。大多数县域旅游发展仍处于起步阶段,缺乏系统性开发,整体配套服务功能尚不健全,人文特色性不强,自然旅游内涵不足,没有形成系统优势,旅游产品仍以观光旅游产品为主,多元旅游产品开发利用不足,县域政府对旅游资源管理分散,在资源的保护、开发和宣传等方面各自为政,旅游资源尚不能和经济效益有效结合。

4.2 旅游资源聚类分析

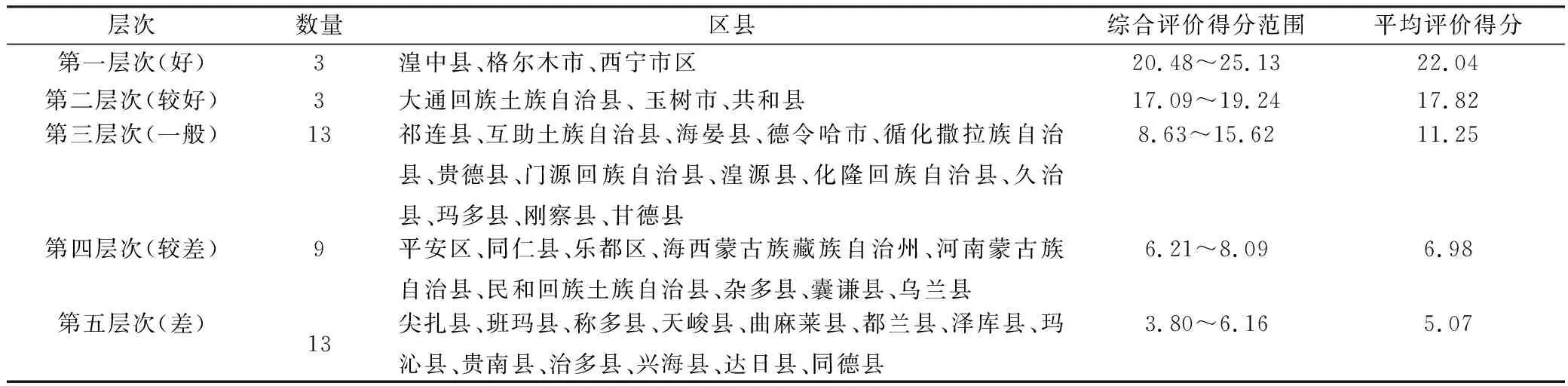

利用系统聚类分析法将青海省各县的旅游资源划分5个层次(表2),并对青海省县域旅游资源分布(图1)进行分析。

表2 青海省各县旅游资源综合评价分层聚类结果

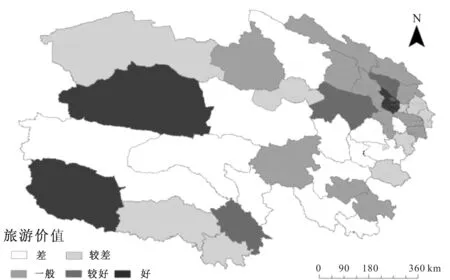

图1 青海省县域旅游资源分布

由青海省县域旅游资源综合评价分层聚类结果(表2)和青海省县域旅游资源分布(图1)可以看出,青海省旅游资源具有密集分布特征,密集度最高在河湟谷地,分布于相对低海拔,离省会城市较近,交通条件相对较好,人口密集高且少数民族聚集地区,柴达木盆地地区除格尔木市以外旅游资源较少,青南高原地区旅游资源相对较低。旅游区域大体分为环西宁旅游区、祁连山旅游区、环青海湖旅游区以及昆仑文化旅游,环西宁旅游区旅游资源类型多样,设施建设完备,旅游资源类型齐全,组合条件多样,黄河谷地丹霞地貌、峡谷风光、民俗风情和宗教文化组成的黄金旅游带使环西宁旅游区成为集历史、宗教、民俗文化和高原生态为一体发展特色旅游资源区,对青海省旅游业的整体发展具有带动作用,丰富了丝绸之路西宁段的内涵;祁连山旅游区旅游资源丰富,开发潜力巨大,回族和藏族等少数民族各自独特的宗教文化、民俗风情、生活习惯和音律歌舞,以及构成自然旅游资源的独特景观的温带植物和野生动物,使祁连山旅游区成为了自然生态游的理想场所,吸引了众多的中外游客;环青海湖旅游区依托原子城景区的科教意义和青海湖的旅游资源,以“统一规划、保护第一、整体开发、突出特色、南北协同、水路同开”为原则,最大化开发旅游资源,逐步形成了“浪漫青海湖,探秘原子城”的环青海湖旅游格局;昆仑文化旅游区依托昆仑山是对生息繁衍和社会进步而创造的物质和精神财富总汇的文化底蕴和柴达木盆地丰富的资源大力发展文化旅游,融合发展地域特色文化,形成以文化旅游、历史探古、登山探险和朝觐寻根等为主的旅游圣地[17]。

5 结论

(1)青海省旅游资源集中分布,县域发展不平衡。旅游资源较好区域主要分布在西宁市和周边地区,对于青南青西等大部分地区,旅游资源相对较差,知名度不高,这种县域之间旅游资源差异大小集聚的空间分布,不利于推进“全域旅游”,容易产生“资源集聚屏蔽效应”,抑制旅游资源较差县域旅游业进一步发展。

(2)从旅游资源的综合得分来看,青海省县域旅游资源发展总体处于中等偏下水平。根据聚类分析结果,青西和青南大部分地区区域内旅游体量不大,旅游资源不明显,交通等基础设施较差,缺乏资金支持发展旅游业,这说明青海省目前发展全域旅游的条件尚未完全具备,旅游发展还有很大的提升空间。

(3)虽然有的区县旅游资源综合得分不高,但区域旅游资源组合良好。旅游资源的类型组合能够使单一、孤立的资源成为更具吸引力的旅游资源群,青海省内区县均有各自的组合资源,旅游资源的组合优势明显,如依托甘青大环线线路促进门源、格尔木等县市旅游发展,推动交通等旅游设施建设,为打造青海省全域旅游创造条件。