西北内陆高原四个地区的地闪活动特征

2022-04-27郭凤霞王文博甘明骏蔡彬彬

黎 奇, 郭凤霞, 王文博, 夏 欣, 刘 泽, 甘明骏, 张 坤, 蔡彬彬

(南京信息工程大学气象灾害教育部重点实验室/气候与环境变化国际合作联合实验室/气象灾害预报预警与评估协同创新中心/中国气象局气溶胶与云降水重点开放实验室, 南京 210044)

0 引 言

雷电可对人类生命财产带来巨大损失[1-3]。随着雷电灾害造成的影响越来越不容忽视,研究雷电活动(尤其是地闪特征)的重要性日益得到认可。掌握雷电活动特征对雷电防护和危险天气预报都有重要作用。

西北地区处于内蒙古高原、黄土高原和青藏高原这3大高原的交汇处,区域内的地形复杂,海拔起伏比较大,高原、山脉、盆地和平原等分布较为广泛,是强对流性天气的多发地带。其西藏那曲、青海大通、甘肃兰州和甘肃平凉地区已成为我国大气电学研究野外观测的4个典型地区。自20世纪80年代以来,国内学者通过雷暴地面电场反演推断和多站同步闪电电场变化测量等多种技术手段,研究内陆高原地区的雷暴活动特征。根据过顶雷暴的地面电场演变特征,内陆高原地区雷暴可以分为特殊型和常规型两类。特殊型雷暴在当顶阶段地面电场呈正极性,即雷暴下部存在范围较大的正电荷区(LPCC),特殊型雷暴所占比例随海拔高度的增加有所增加;常规型雷暴在当顶阶段地面电场为负极性,与低海拔地区常规雷暴引起的地面电场类似[4]。Qie等[5]发现青海东部地区的雷暴云正电荷和负电荷均可控制地面电场,并指出中国内陆高原正地闪的比例为16%~25%。西北内陆高原地区的雷暴云具有三极性电荷结构,且雷暴云底部的正电荷区比常规三极性电荷结构底部的正电荷量大、分布广[6]。

早期在西北内陆高原的西藏那曲、青海大通、甘肃兰州和甘肃平凉地区进行的观测和研究,主要是针对这些地方的雷暴。目前,尚未有研究比较过这4个地区的闪电特征。所以很有必要对这4个地区的地闪活动特征进行对比分析。基于此,本研究对这4个地区的地闪活动特征进行分析比较,这有助于我们进一步认识这4个地区正、负地闪活动的异同。此外,闪电的类型取决于电荷结构,因此这一研究也有助于我们结合其他分析对这4个地区电荷结构的认识。

1 资料与研究区域

1.1 资料简介

中国自动地闪监测系统的建设始于20世纪80年代,开始时以引进国外地闪定位设备为主[7]。进入90年代后,国产的闪电定位系统也开始投入业务应用[7]。国内的地闪定位测站分布在气象、电力、电信、民航和部队等部门。监测网基本上用于局地的雷电监测,尚未覆盖全国。见图1,2017年底中国气象局的地闪监测站点比2009年的明显增加[8-9],覆盖的国土面积更广,在青海、内蒙古、黑龙江等地增加不少,西藏和新疆两地实现了从无到有的变化。此外,分布明显表现为东部多于西部、南方多于北方。近几年,中国气象局将局地地闪监测网的信息进行汇总得到全国陆地区域的闪电分布情况,进一步实现了雷电信息全国共享,为我国雷电信息统计分析和雷灾预防预警提供了可靠的数据支撑。

图1 2009、2017年中国陆地区域地闪监测站数量情况Fig.1 Number of CG monitoring stations in China continental area in 2009 and 2017

中国气象局地闪监测网中使用的闪电定位系统ADTD,是由中国科学院空间科学与应用研究中心研制,采用时差法和定向时差联合法对地闪进行定位。单站的探测范围为150 km,其探测效率可达到80%~90%,定位精度500 m[10]。单站的平均运行率2009年约为89.37%,而2017年为95%以上[8-9]。观测的信息为闪击记录,具体为闪击发生的时间、经纬度、强度、极性、陡度、定位方式以及省、市、县。

1.2 资料处理

笔者选用了2016年1月1日到2018年12月31日全国陆地范围内的地闪资料。首先将闪击记录转换为闪电资料(称之为归闪)。归闪指标为一次地闪中的首次回击与最后一次回击之间的距离在10 km内、时间差在1 s内,且相邻回击之间的时间不超过0.5 s[11-12]。地闪的位置取所有回击的经纬度平均值,峰值为首次回击的峰值。归闪同时,将电流值小于10 kA的正回击去掉,防止云闪误判为正地闪[11]。

1.3 研究区域选取

为了分析西藏那曲、青海大通、甘肃兰州和甘肃平凉这4个地方的地闪特征,本研究选取了4个地区的经纬度范围,见表1。值得注意的是,4个地区的经纬度范围都包含了周边区域,分析的实则是西北内陆高原4个地区为中心的地闪特征。此外,由于选择的4个地区范围大小不一致,在比较和分析4个地区的地闪数量时,只比较变化趋势特点,不比较地闪数量。

表1 4个地区的经纬度信息Table 1 Longitude and latitude information of 4 regions

2 结果分析

2.1 4个地区地闪数量的日变化特征

见图2(a),西藏那曲地区正地闪呈单峰单谷分布,集中出现在14:00-24:00,高频期为15:00-21:00。青海大通地区正地闪呈双峰双谷分布,主要集中在14:00-22:00,高频期为16:00-19:00。甘肃兰州地区正地闪呈双峰双谷分布,主要集中在14:00-22:00,高频期为16:00-19:00,且4:00-9:00时段数量高于其他地区。甘肃平凉地区闪电呈单峰单谷分布,主要集中在14:00-20:00,高频期为15:00-19:00。比较4个地区的正地闪数量,西藏那曲、青海大通和甘肃平凉地区均在18:00左右达到最大值,而甘肃兰州则在19:00左右;达到最小值的情况为甘肃兰州的最早,约为6:00左右,西藏那曲和甘肃平凉的则为其次,约11:00左右,青海大通的最晚,约12:00左右。由此可见,4个地区的正地闪达到峰值和谷值的时间略有差异。

图2 2016-2018年4个地区的地闪数量的平均日变化Fig.2 Average diurnal variation characteristics of cloud-to-ground lightning (CG) numbers in the four areas from 2016 to 2018

见图2(b),4个地区的负地闪数量日变化大致呈现单峰单谷分布。西藏那曲地区的主要集中在13:00-23:00,高频期为14:00-21:00。青海大通地区则主要集中在13:00-22:00,高频期为15:00-20:00。甘肃兰州地区主要集中在13:00-22:00,高频期为15:00-19:00。甘肃平凉地区主要集中在13:00-22:00,高频期为15:00-19:00。其中西藏那曲、青海大通和甘肃兰州地区均在18:00 左右达到最大值,而甘肃平凉则在17:00左右;达到最小值的情况为甘肃兰州的最早,约为6:00左右,而西藏那曲、甘肃平凉和青海大通的约11:00左右。

见图2(c),西藏那曲地区总地闪主要集中在12:00-24:00,高频期为14:00-20:00。青海大通地区的主要集中在13:00-21:00,高频期为15:00-20:00。甘肃兰州地区则主要集中在13:00-22:00,高频期为15:00-20:00。甘肃平凉地区主要集中在13:00-22:00,高频期为15:00-20:00。4个地区的地闪数量日变化呈现单峰单谷分布,与负地闪的日变化趋势基本一致,这是因为地闪中以发生负地闪为主,正地闪很少。

总的来看,4个地区地闪数量在15:00-19:00为高频期,午夜和上午较少。这可能是由于高原地区在午后因辐射效应而加热,从而使地面温度升高,加之高原地形的影响,大气层结极不稳定,对强对流天气的形成有促进作用。

见图3(a),西藏那曲地区正、负地闪占地闪的比率情况随小时的变化不大,且正地闪的比率只占5%~20%。见图3(b),青海大通的正、负地闪占总地闪的比例随小时变化明显。上午温度较低,其发生的正地闪比较多,而在午后,随着温度的上升,正地闪占总地闪的比例明显下降。见图3(c),甘肃兰州地区,特征与青海大通类似。见图3(d),甘肃平凉地区,午后的正地闪发生比例要比12:00以前的大,这与图3中其它3个地方的特征不同。

图3 2016-2018年4个地区正、负地闪占总地闪的百分比平均日变化Fig.3 Average diurnal variation characteristics of the percentage of PCGs and NCGs in total CGs in the four areas from 2016 to 2018

2.2 4个地区地闪数量的月变化特征

为了更好地研究4个地区的地闪特征,将全国陆地区域的地闪密度情况也进行了统计。见图4,整个陆地区域的闪电主要集中在5月-9月份,即对应于春末秋初这个时间段[13]。这主要是因为4、5月份,夏季风开始影响中国,在8月达到最强,所以8月是我国闪电活动最强的月份。从9月开始,冬季风从北方开始进入我国,导致了闪电活动的急剧减少,在11月份达到最低[13]。地闪以负地闪为主,正地闪很少,这与云内电荷分布结构有关。一般而言,正电荷分布于云内上部区域,而负电荷主要集中在中部,离地面更近,使得负电荷更易对地放电。此外,正地闪在冷的月份发生的比率更高,负地闪则相反。

图4 2016-2018年中国陆地区域平均地闪密度及闪电类型百分比月变化Fig.4 Monthly variation of average CG densities and average lightning density percentage in China continental area from 2016 to 2018

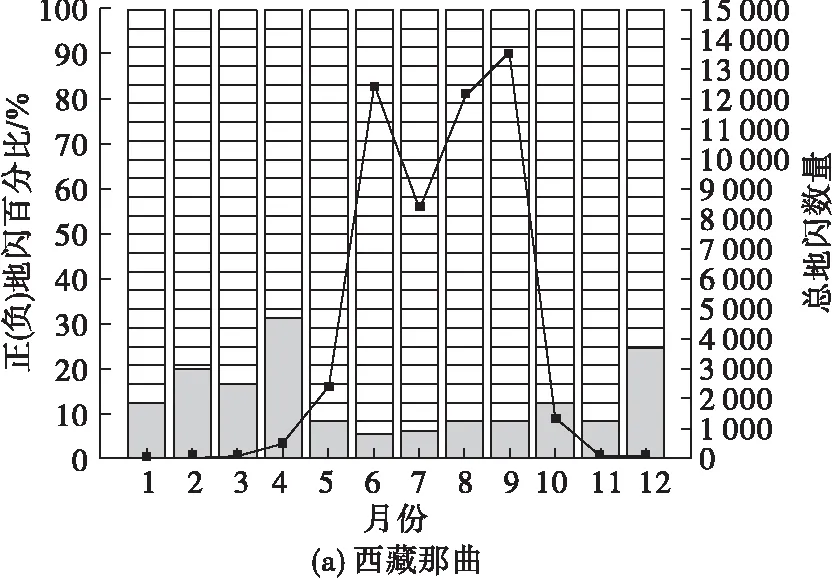

由图5(a)得,正地闪主要发生于6月-9月。西藏那曲和甘肃平凉地区的正地闪数量都呈双峰值变化,西藏那曲地区在6月和9月达到峰值,而甘肃平凉地区正地闪在6月和8月达到峰值。青海大通和甘肃兰州地区则为单峰值变化,均在8月达到峰值。

图5 2016~2018年4个地区地闪数量的平均月变化特征Fig.5 Average monthly variation characteristics of CG numbers in the four areas from 2016 to 2018 (the same as Fig.2)

见图5(b),负地闪的主要发生月份与正地闪一致。4个地区的地闪数量基本上均为双峰值变化,其西藏那曲地区最为明显。除了在8月(西藏那曲为9月)达到峰值,6月为达到的另外一个峰值,这与图4全国陆地的情况不一致。

总体来看,4个地区的总地闪均在11月-次年3月内活动较弱,而5月-9月为地闪高发期,其中8月地闪数量基本上最多,6月其次。地闪中以负地闪为主,正地闪的数量很少。这与整个中国陆地区域的总体特征一致而稍有差异,应进一步研究以加深认识。

见图6,正地闪占总地闪平均百分比情况为西藏那曲地区13.3%,青海大通地区17%,甘肃兰州地区21.5%和甘肃平凉地区26.4%。从西藏那曲到甘肃平凉,正地闪比例越来越大,这可能是地理环境和气象条件等差异造成的。此外,4个地区都表现为越冷的月份,对应的正地闪比例越高。

图6 2016-2018年4个地区地闪数量的平均月变化特征Fig.6 Average monthly variation characteristics of CG numbers in the four areas from 2016 to 2018 (the same as fig.3)

2.3 4个地区地闪峰值电流的月变化特征

地闪过程是由下行梯级先导、回击等过程组成[14]。而回击过程相比地闪的其它过程,其峰值电流大、释放能量多,对电子行业和电力部门等造成的损害更大。地闪峰值电流是地闪中重要的参量之一。其在雷电风险评估、感应电压计算、闪电定位和雷灾事故鉴定等方面都需要考虑。对4个地区的地闪峰值电流进行初步的分析。见图7,中国陆地区域正地闪平均峰值电流主要分布在50 kA~70 kA,负地闪的主要在35 kA~50 kA(绝对值)。

图7 2016~2018年中国陆地区域地闪平均峰值电流(绝对值)月变化Fig.7 Monthly variation of CG average peak current (absolute value) in China continental area from 2016 to 2018

见图8(a),西藏那曲地区正地闪的平均峰值电流值为56.9 kA,最大值出现在1月,为95 kA,其次在8月和12月值较大。青海大通地区的平均值为34.8 kA,最大值出现在9月份。甘肃兰州地区的平均值则为58.2 kA,3月-10月均较大,在50 kA~70 kA。甘肃平凉地区平均值为68 kA,3月份达到峰值,11月份最小。

图8(b)中,西藏那曲地区负地闪强度的平均值为43.7 kA,12月和1月较大,其他月份在30 kA~60 kA。青海大通地区的平均值为35.7 kA,3月闪电强度超过50 kA,其它月份在20 kA~30 kA。甘肃兰州地区则平均值为38.4 kA,甘肃平凉地区平均值为32.6 kA。整体来看,越冷的月份,负地闪峰值电流越大,反之。负地闪的峰值电流的此特征要比正地闪的(图8(a))明显。这与图7相比,正、负地闪峰值电流的分布范围都要比4个地区的小。

图8 2016-2018年4个地区正、负地闪峰值电流(绝对值)月变化Fig.8 Monthly variation of average peak current(absolute value) of PCG and NCG in the four areas from 2016 to 2018

总体而言,4个地区的正地闪峰值电流在3月-11月的变化范围为45 kA~90 kA,3月-5月(春季)较大,冬季几乎没有正地闪发生。而在12月-次年2月,只在西藏那曲地区有正地闪发生,其中1月高达95 kA。除8月和11月外,甘肃平凉地区的地闪峰值电流比其它3个地方的大,在50 kA~70 kA 范围内波动。而4个地区的负地闪峰值电流,总体上都表现为越冷的季节其值越大。此外,结合图5可得,负地闪虽频次高于正地闪,但其峰值电流强度明显小于正地闪的。

3 结论与讨论

利用中国气象局地闪监测网中使用的闪电定位系统ADTD提供的2016-2018年全国陆地范围的地闪资料,对西北内陆高原中西藏那曲、青海大通、甘肃兰州和甘肃平凉这4个地区地闪数量和峰值电流参数的时间变化特征进行了分析。结果表明:总地闪数量日变化呈单峰值分布,主要发生于15:00-19:00。发生月份主要在6月-9月,11月-次年2月很少。负地闪的变化规律与总地闪的变化规律基本一致,这是因为地闪以发生负地闪为主。4个地区的负地闪和总地闪达到峰值和谷值的时间基本一致,而4个地区的正地闪达到峰值和谷值的时间有些差异。此外,4个地区的正地闪峰值电流变化范围为45 kA~90 kA,负地闪的为10 kA~50 kA,且正、负地闪峰值范围均大于全国陆地区域的。具有差异的是甘肃平凉地区正地闪峰值电流达到最大值68 kA,青海大通地区达到最小值 34.8 kA;西藏那曲地区负地闪峰值电流达到最大值43.7 kA,甘肃平凉地区达到最小值32.6 kA。

本研究考虑了地闪数量和地闪峰值电流等参量,对西北内陆高原4个地区的地闪特征进行分析,以期对此高原地区的地闪有更详细的认识。但所用的方法会带来一定的误差,主要来自以下3个方面:内陆高原等地区,由于环境恶劣,地闪探测器布站少,可能会使捕捉到的地闪频次少于实际发生的;由于地闪探测器只能观测到地闪,没有对云闪的情况进行分析;ADTD探测效率有限,测到的往往是峰值电流比较大的地闪,这也会给结果造成一定的误差。以上在后续研究还需要进一步完善。