信息技术在舞台美术设计中的应用研究

2022-04-23张倩

□张倩

《最忆是杭州》演出剧照

近年来,我国演出艺术领域高速发展,形成了以“文化+旅游+科技”为指导,“艺术+科技”为抓手,立足演出艺术本体内涵研究,树立了以当代科技助力演出艺术内涵为文化产业发展战略的总目标。随着信息技术的高速发展,信息技术被广泛应用于舞美设计的各个领域,使其变得更为多元化,在舞台氛围渲染和舞台视觉呈现上有了质的飞跃。纵观信息技术在演出艺术领域的应用与发展,不是将原有的艺术形式进行推翻重建,而是为其提供更为广阔的平台,将传统的演艺形式进行“武装”,使其应用性大大增加,将导演的构思更为完整的展现在观众面前,使其艺术形式更为多样。丰富的艺术表现形式注定将时代文化推向新的顶峰,甚至将“老旧”的艺术赋予新的生命、理解与含义,使其再度繁荣。

一、信息技术在舞台美术设计中的应用表现

自古以来,舞美设计就善于吸收和利用技术手段,例如,蜡烛的使用使戏剧演出从室外走进了室内,滑轮的使用让舞台画面获得了纵深空间的视角转换能力,转台的发明至今仍帮助着诸多设计师实现戏剧时空的转换等等,诸如此类的例子数不胜数。可以说,舞台设计思维的发展与技术的更新时时相伴,新技术在启发舞台美术设计的同时,也会不断更新自身的产业发展。由于本文篇幅有限,所以本章节主要简述LED 自显屏技术、投影技术、全息投影技术三种技术形式在舞台美术设计中的具体应用。

(一)LED 自显屏技术

过去,传统的舞台布景多是通过固定的布景造型或绘制的景片搭配以灯光来营造舞台空间环境,因此常常出现舞台换景时间长、亮度低、氛围感差、缺乏新意等问题,且传统的舞台场景切换过程十分繁琐,一般需要暗场后由十几名工作人员迅速搬走原本的布景以转换场景设计。然而,随着数字媒体技术的应用与发展,LED 自显屏技术的出现恰好弥补了舞台布景中的诸多不足,以其高亮度、稳定性强、可塑性好、使用寿命长等优点,可以在舞台上与不同风格的主题相衔接,使其迅速成为舞台美术设计中重要的技术手段之一。LED 自显屏技术依托令人震撼的视觉效果优势,大量运用于各大晚会的舞美设计中,在烘托舞台氛围的同时,为观众带来身临其境的感受。

中央电视台的春节联欢晚会作为一档全国收视率最高的文艺汇演,近5 个小时的演出时长汇集了大量的音乐、舞蹈、语言类节目。不同类型的节目相互穿插极大的提高了对春晚舞台效果的要求。例如,2017 年春晚舞台的顶部设计了由众多环形LED 屏包裹的灯笼造型,营造出欢乐喜庆的节日氛围,又可根据节目的实时变换随时调整变换显示内容,以其灵活多变的特点极大满足晚会节目的需求。

《最忆是杭州》作为G20 峰会最重要的欢迎活动之一,在山水实景演出《印象·西湖》的基础上创作而成。在整场演出中,吕思清用小提琴演奏《梁祝》的经典片段时,两名舞者在“湖面”上双双起舞,一把大大的LED 折扇在湖面上缓缓打开,让人印象尤为深刻,也把当晚的舞台氛围推向了高潮。

《国家宝藏·展演季》是在《国家宝藏》的基础上,推出的全新文博探索类节目,其舞美设计沿袭了“方寸之间见天地”的设计理念。舞台整体空间由三个LED 自显屏组成一个45 度视角的立方体空间。这样的设计可以满足摄像机通过多媒体影像制作实现XR 或裸眼3D 的动态影像视觉空间,以满足节目设计的复杂性和个性化需求。立方体外围用“数控升降+灯光效果”进行氛围渲染和空间向外延伸,在具体节目表演的视觉设计中,可以融合“视效+灯光+道具装置”等手法,与立方体的影像空间相互支撑出视觉效果。

(二)投影技术

投影技术作为当今舞美设计的重要技术手段之一,在现代戏剧舞台上起着延伸、补充舞台布景等功能。斯沃博达曾这样阐述:“在投影的运用上,我的主要目的是创造新的舞台空间,不是作为装饰的替代物或规定地点……我们想根据规定的主题,尝试把个别的,分离的,特殊的可视的感觉构成一个新的整体形象;通过形象的组合,它们的相互关系,它们的时间与空间节奏,传达特定的意图。”舞美设计中的投影技术并不是代替舞台空间的布景造型,而是以拼贴并置的方式丰富舞台视觉语言延伸对舞台视觉形象的描绘,丰富戏剧精神的感染力。

早在20 世纪20 年代,影像捕捉与投影技术就已经形成并运用于戏剧舞台上。戏剧大师皮斯卡托在其“政治戏剧”中,将多块投影屏幕放置在布景之间,当军官们对战术展开高谈阔论之时,战场上惨败的消息以文字解说的形式出现在一旁的屏幕上;当舞台现实中表演军事会议的场景时,屏幕上则放映着战场上无辜平民被残忍屠虐的景象;当令人惨不忍睹的战场纪录片片段在一块屏幕上播放时,另一块屏幕上则显示着一封士兵描述自己高昂士气与愉悦心情的家书。舞台上的真实空间与投影影像,在视觉上营造了有限的物理舞台空间与虚拟影像之间的特殊张力,在精神上达到了一种充满讽刺与批判的戏剧效果,使流动的影像成为了固定布景在形象与意义上的双重延伸,为实验戏剧、先锋戏剧等新戏剧形式中的影像的运用充当了探路者的角色。

《国家宝藏·展演季》舞美效果

山水实景演出《象山·传奇》舞美效果

《蜀绣》舞美效果

卡斯特鲁奇被称为当代欧洲戏剧的恶魔,他在采访中提到自己对于影像的使用十分谨慎,在他创作的《俄狄浦斯王》中,有一段导演将催泪瓦斯喷进自己眼睛的影像,二维的影像通过放大投映到白色的舞台布景上,在强调疼痛的同时保留了剧中人物完整的节制。在此之前,还将催泪瓦斯的化学公式:C18H27MO3 通过投影展示出来,以视频图像的形式对它进行描述,利用联觉在观众心里引发共鸣。

2013 年,大型山水实景演出《象山·传奇》在广西桂林象鼻山景区上演。《象山·传奇》以象鼻山景区的真山真水为载体,运用超媒体、幻影成像、投影等技术,立体地展示了桂林的民俗文化及历史传说。其中最具看点的是将高65 米、宽135 米的象鼻山山体作为投影屏幕,运用大量的数字投影技术与真人演出相结合,动态、立体地展示了桂林山水之魂,为观众带来身临其境之感,在增强了观演互动体验的同时,打造了我国山水实景演出的名片佳作。

(三)全息影像技术

随着全息影像技术的问世,人们审美和感官刺激的要求不断提升,与LED 自显屏技术相比,全息投影技术在空间感、立体感、透视性都更胜一筹。全息投影技术可以产生立体的空中幻像,以此解决舞台空间中难以再现的场景难题,同时还可以与演员的表演产生互动,丰富戏剧舞台的表现力。全息投影技术的出现突破了传统戏剧舞台仅仅依靠“说”和“演”为主的视听局限,增加了戏剧舞台的“可看性”。周安华先生曾指出:“戏剧要真正实现‘电影式’的时空自由,而又不破坏观赏感受,就得在时空切换时快速剪接,以做到像布莱希特所说的那样‘迅速变换场景’。”全息投影技术打破了舞台表演的物理空间,通过视觉引导以此实现舞台场景的迅速转换。

2010 年3 月9 日,日本世嘉公司在东京举办了《初音未来》演唱会,这是第一场真正意义上的全息投影演唱会。在此之前,全息投影技术在舞台上地运用更多的是以辅助的形式出现,《初音未来》是世界上首次将二次元虚拟人物通过全息投影技术作为舞台主题视觉展现出来。

2013 年,由安徽省黄梅戏院打造的黄梅戏《牛郎织女》在国家大剧院上演。该剧将3D 全息技术与中国传统戏曲相结合,开创了戏曲界先例。舞美设计将3D 全息技术、动画技术等生成的虚拟信息与现实舞台中的表演者及舞台布景实时叠加在一起,营造中国水墨画般的深远意境。演员们在3D 技术的衬托下,进行实景演出,亦真亦幻。观众戴着3D 眼镜宛如融入到仙境天府,身临其境看花开花落,云雾缭绕,逼真的光影似乎触手可及。黄梅戏中大量的神话故事与古典情境,通过3D 特效得到极大呈现。同时,该剧中还保留了电影版《牛郎织女》经典唱段,如《果然喜从天降》及金牛星的部分唱段,给观众带来了全新的视听体验。2014 年,安徽省黄梅戏院同样将3D 全息技术应用于《天仙配》、《女驸马》传统经典戏曲舞台剧目中,从多方面拓宽了戏曲舞台的表现空间,又一次的实现了现代科技与传统戏曲的有机融合,为戏曲舞台美术的发展提供了更多的可能性。

2015 年,《蜀绣》作为中央电视台春节联欢晚会造价最高的节目之一,是全息投影技术运用的典型案例。舞美设计将提前做好的视频通过地面LED 显示屏播放,再利用45 度的全息投影膜折射到观众眼前。舞台上纷飞的红莲,分身出的四位歌手进行同时演唱,演出效果出神入化。现场观众都无法分辨哪位是真实的歌手,无不感叹于全息投影技术的舞台表现力。

二、信息技术对舞台美术设计的影响

传统的舞美设计往往受制于舞台时空等客观因素的限制,无法感受到更多的意境,但信息技术的使用则赋予了舞美设计更多的可能性。影像、光效、声音、虚拟之间的互动结合,使得舞台设计就此超越了传统舞台的具体范畴。在当今全球信息技术高度发展的时代,单凭演员的表演和简单的视觉图示已经不能满足观众的审美需求,把信息技术引入舞美设计中可以说是演出艺术创作的必经之路。相较于传统的舞台美术,信息技术在突破舞台时空的局限性、加强舞美设计的表现力、深化舞台氛围营造等方面具有重要的影响。

(一)突破舞台时空的局限性

传统的舞台美术设计主要通过绘制透视布景的方式来组织舞台空间,停留在二维画面的空间观念,这不仅反映了当时的舞台仅仅只是作为一个表演场地而存在,并没有参与到实际演出创作中,也反映了当时科技发展的局限性。

舞台美术即是视觉艺术也是时间与空间艺术的结合体。戏剧的叙事方式依靠舞台时空的转换得以实现,舞台美术不同的时空处理方式,最后所呈现的精神内涵往往不尽相同。在传统的舞台美术创作中,如果想要达到真实的布景效果,往往需要在换景上花费大量的人力物力,有时中间还需要中场休息,观演体验差,且呈现的效果往往不尽如人意。现如今融入了信息技术的舞台美术可以在“悄然无息,出神入化”的情况下使布景和环境发生改变,让舞台的换景更加的快捷、流畅,保证舞台效果的整体性与衔接性。丰富的技术手段使舞台美术在时空处理上有了更多的可能性,特别是对非线性叙事的处理方式在视觉上有了更为清晰、更具感染力和观赏性的舞台表现方式。

融入了信息技术舞台美术,舞台场景变得灵活多样,减少了体积庞大而作用单一的场景造型,在物理空间的利用上也充分提高,在有限的物理空间上呈现恢宏大气的场景。例如,德国柏林邵彬纳剧院的经典剧目《朱莉小姐》,是将影像与戏剧结合的经典佳作。舞台上6 位摄影师通过摄像机对演员的表演进行多角度的同步拍摄以导播的形式放映在舞台正上方的屏幕上。演员的表演、内外景的镜头、人物特写和大量其他画面构成的影像共同出现在观众面前,形成了一个多维度的空间结构。影像的介入为戏剧舞台空间地拓展提供了新的尝试与探索。

《朱莉小姐》舞台剧照

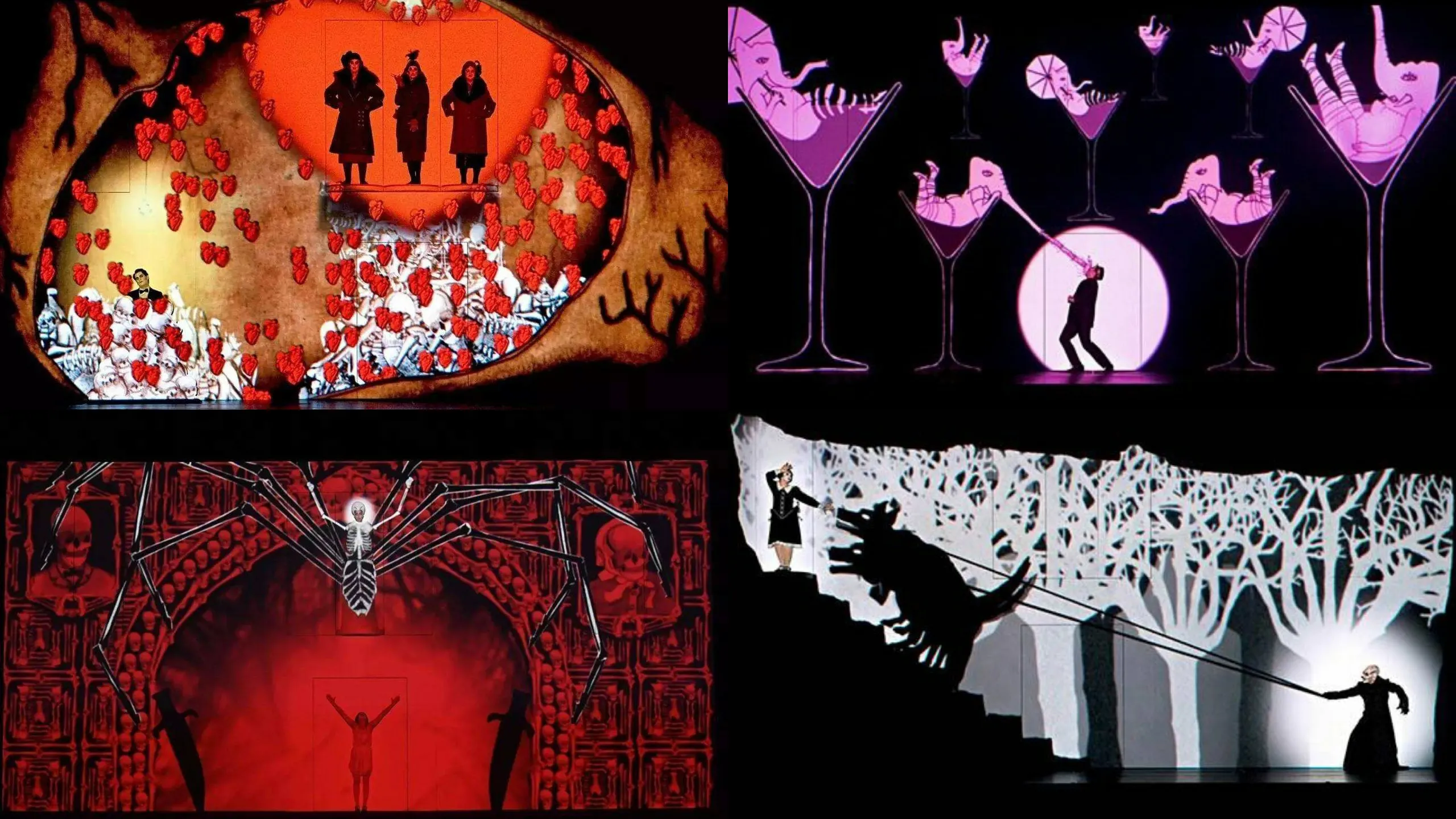

歌剧《魔笛》舞台剧照

(二)加强舞台设计的表现力

传统的舞台美术设计由于形式简单,制作工艺和呈现效果过于单一,且缺乏与表演和剧情之间的互动关联,有时不能满足舞台演出的需求。而信息技术的出现,加强了舞美设计的表现力,赋予了舞台美术设计师更多的表现形式,使以往难以通过实物传递的戏剧情节在虚拟影响的画面中得以展现,从而延伸了人物心理变化的复杂性与文本在戏剧表现上的张力。

在传统的舞台美术设计中,如果想要在舞台上展现角色书写时的情感流露只能通过提前绘制好的景片搭配音效效果展现出来,呆板且毫无新意,观众很难真正走进角色的内心世界。当舞台信息技术出现后,整个过程都可以以动态的形式展现在观众眼前。例如在新话剧《班昭》中,舞台美术利用投影技术将班昭写《汉书》的过程完整地展现在舞台上,那种抑扬顿挫的创作过程令现场观众无不为之震撼。

2017 年柏林喜歌剧院版的《魔笛》被称为史上最“潮”的《魔笛》。新版《魔笛》相较于传统金碧辉煌的歌剧舞台布景,舞台上没有任何实体道具和场景变换,将演员表演与多媒体影像技术相结合,演出中除了演员以外的所有元素都是由信息技术呈现出来的。在序曲中,塔米诺王子被巨蛇追赶的场景在传统舞台上永远难以产生身临其境的逼真感,而在新版《魔笛》中,演员只需要在原地做出奔跑状,舞台投影技术将树木急速后退的画面与演员表演相结合,将王子逃命时的戏剧感和滑稽效果展现得淋漓尽致。在夜后演唱著名咏叹调“我心中沸腾着复仇的痛苦”时,以往都是通过演员肢体表情狰狞凶悍来表现,而在新版《魔笛》中,通过信息技术将夜后的身体变成一只巨大的蜘蛛以与塔米诺的弱小形成鲜明对比,这是传统歌剧无法通过对白和演唱所能实现的效果。新版《魔笛》将二维影像与舞台三维空间相融合,让观众感叹技术神奇的同时,也惊叹于剧场的魔力。相较之下,传统歌剧表演中,动物模仿都显得笨拙虚假。1927 剧团在延续《魔笛》原作中荒诞的超现实主义的故事元素的同时,还保留了其音乐精神,让观众可以更加轻松地观看。

(三)深化舞台氛围营造

在传统戏剧演出中,仅仅依靠演员的表演、传统的布景方式以及观众的想象力,以此达到舞台氛围的传递。现如今,信息技术的介入使舞美设计在舞台氛围营造方面得到极大的满足,在营造舞台意境,丰富舞台表达形式等方面发挥了重要作用。

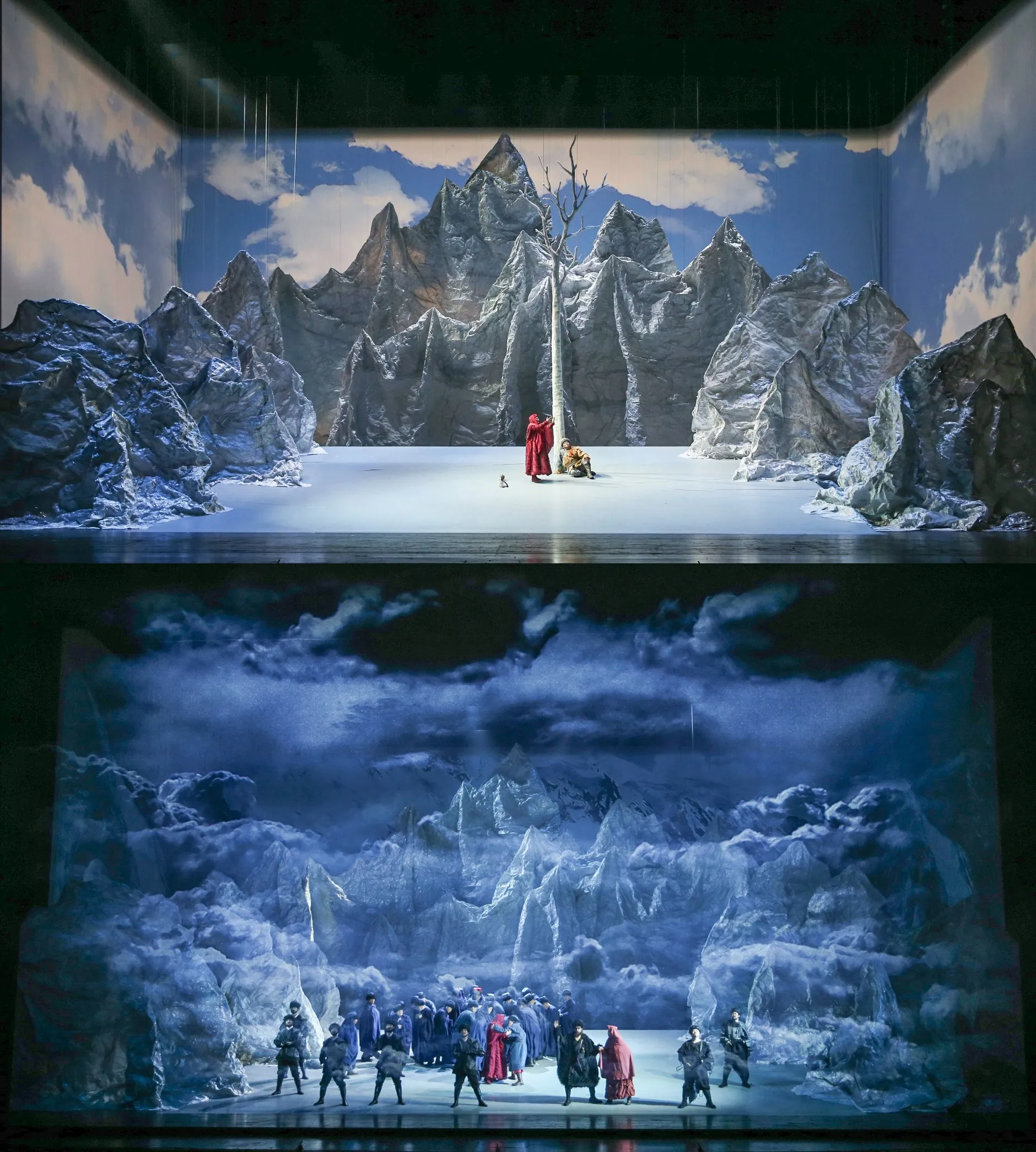

2014 年,在中国国家大剧院上演的歌剧《冰山上的来客》中,意大利灯光设计韦尼乔·凯利和多媒体设计师赛尔乔·梅塔里从灯光和视频设计角度对冰山和风云的细节处理恰到好处。在序曲中,冰山装置上升到最高位置时,舞台灯光压得很暗,面幕通过黑暗翻滚的乌云影像,以此营造冰山暗无天日、令人窒息的氛围感;当男女主人公合唱《花儿为什么这样红》时,浮云转瞬即逝的气象通过天幕投影将此时的冰山营造出一种圣洁飘渺的感觉,衬托了男女主人公的爱情;当杨排长辨别出阿曼巴依是特务时,此刻天幕投映的乌云从四面八方翻滚而来,制造了一种凝重不祥的氛围;当男女主人公再度重逢时,浪漫的夕阳通过投影染红了整个冰山和戈壁滩。剧中“风云”突变的多种表现方式,通过投影技术与舞台布景装置的完美融合,再现了多样形态的冰山,既强化了舞台视觉效果,又深刻地表达了人物内心的情感世界,与戏剧的核心本质紧密结合。

《又见国乐》作为中央民族乐团推出的第二部大型民族乐剧,其颠覆了传统民乐演奏表演形式,既有像《高山流水》《十面埋伏》这样的高水准的音乐演奏,又具有一定的故事情节,旨在用“经典”重塑经典,让“经典”在新时代的语境中得以重现。灯光设计师王宇钢并没有采用传统音乐表演的形式,而是利用多媒体以及舞美灯光技术与音乐相融合,相互衬托,塑造了民族音乐的新境界,为观众营造出别样的音乐情境。王宇钢利用多种信息技术手段,使灯光效果如乐符般流动,演出画面唯美,行云流水般的舞台美术设计给演出带来了生机。

歌剧《冰山上的来客》舞台剧照

《又见国乐》舞台剧照

三、信息技术在舞台美术设计过程中存在的问题

(一)轻理论重实践

舞台美术在不断吸收信息技术所带来的艺术手段之余,也需要承袭、发挥传统舞台美术设计的精华,为当代舞台美术设计打造全新的艺术发展道路与创作空间。近年来,随着信息技术在舞台设计领域的广泛运用,演艺市场热火朝天。但随即而来的问题也逐渐凸显出来。在舞台设计信息化过程中,部分舞台设计作品出现泛技术化现象,出现了只看重技术水平而忽视艺术美学的问题,重视实践经验的积累而忽略了相关的理论研究。在这种背景下,相关理论研究明显滞后于实践应用,实践经验常常与理论研究相脱节。这就导致了舞台美术师有时往往依据经验或非常模糊的原理来进行创作,艺术领域的研究失衡发展严重影响了信息技术在舞台美术设计中健康可持续发展。

(二)脱离设计主旨

现如今在信息技术被频繁使用的视角下,不论是为戏剧内容创造视觉外衣的舞台美术,还是作为技术手段支撑的信息技术,其最终目的都是为了尽可能大地使戏剧的视觉美学效应得到延伸,并在观众离开剧场空间后仍保持一定的持久性,甚至形成一种持续的吸引力。如果舞台设计缺少对信息技术的总体性掌控,就会逐渐成为缺少美学艺术原理的堆积。这就需要表达手段与其承载的情感形成统一,技术手段可以轻易制造极度逼真的虚拟画面,因此信息技术的滥用容易与戏剧舞台的假定性产生冲突,反而消减了充满象征与符号语言的视觉画面所传递的情感力量,继而使戏剧表演的厚重感与延伸度减弱。新技术永远是创作思维的载体,舞美视觉所带给观众的震撼应来源于深藏其中的精神内涵,而不是皮毛上的粉饰与套路化的雕琢。

四、信息技术背景下舞台美术的发展趋势

在信息技术高速发展的今天,人们的物质生活有了较大的改变,随之而来的艺术创作形式也不断吸收当今的信息技术,创作符合当今时代审美的艺术作品。信息技术在舞台美术中的运用,对于提高舞台表现力、增强舞台表达效率、拓展舞台造型语言等方面提供了诸多便利,使设计师的创作思维得到了解放。

(一)从辅助装备趋向融合发展

信息技术由于早期技术形式单一,所以数字影像技术只能起到字幕或者播放影像的作用,与舞台表演的联系不大,因此只能作为舞台表演的附属起点缀作用。随着信息技术的不断发展,现如今信息技术与舞台美术完美融合,从原本的从属地位转向融合发展。舞台美术的创作方式在此过程中发生了重大转变。

(二)从局部趋向整体发展

信息技术最初以台词播放器或播放录像的形式出现在舞台上,其功能和艺术形式都比较弱,只是在舞台美术的局部使用。现如今,信息技术的高速发展,使多种技术形式出现在舞台上成为可能,信息技术大量运用于营造虚拟的舞台环境氛围,深化舞台氛围营造,从而使观众产生身临其境之感。由此可见,信息技术在舞台美术设计中的运用逐渐从局部发展转向整体发展。

(三)从前期制作趋向实时互动发展

在大部分舞美设计案例中,影像技术都是在演出前根据剧情的需要提前录制好,演员只需要根据之前排练好的剧情搭配演出。随着信息技术的不断发展,舞台设计也逐渐倾向于演员表演与影像的实时互动。此时,信息技术不再仅仅以点缀和装饰的作用出现在舞台上,而是更多的改变了舞台美术的设计语言,使舞台表现形态更加丰富多样。

结语

信息技术在我国演出艺术领域的运用,目前处于初步发展阶段,如果想要与舞台美术设计有更加深入的融合发展,需要艺术创作者们不断积极的努力探索。纵观舞台美术的发展历程,经历了从抽象到具象,进而呈现多种形式并存的局面。当代舞台美术发展的总趋势是“多元并存”,因此,如何将信息技术更好运用于舞台美术设计领域是人们急需探讨的课题。舞美设计师要在充分了解影像技术、虚拟现实技术、交互技术的基础上,探索新的舞台演出样式,奉献更多极具震撼力的舞台艺术作品。