词汇化与构式的动态性

2022-04-23杨朋飞

杨朋飞

摘 要:由于动宾短语“V+O1”的詞汇化,构式“X+V+O1+O2”可以演变为构式“X+VO1+O2”,相同的语义成分表达不同的句法关系,分属不同的构式,这体现了构式的历时动态性。在构式“X+V+O1+O2”中,动词“V”关联两个宾语,应为三价动词。由于构式义可以为动词添加参与者角色,因此,二价动词可以准入构式。“X+V+O1+O2”形式数量增多,加之“V2价”与“O1”的关系较之“V3价+O1”更为紧密,可以理解为“X+[V+O1]+O2”。这既为构式中动宾短语“V+O1”的词汇化提供了语义基础,也为动宾动词“VO1”后带宾语提供了形式依据,从而促使构式“X+VO1+O2”的出现。在构式“X+VO1+O2”中,“VO1”具有[+抽象]的语义特征,这主要体现在三个方面:一是“V”和“O1”自身语义抽象;二是“VO1”喻化造成的抽象;三是由于“O2”的语义造成的抽象。

关键词:词汇化;构式;“X+VO1+O2”;历时;语法

一、引言

在现代汉语中,“X+VO1+O2”句式较为常见,如:“我们没有得罪孙先生”“我打算在青海投资房地产”“台风今登陆山东”“大熊猫亮相长春”等。上述4例中的谓语动词都是动宾动词,其中,“得罪”“投资”属于及物动词,“登陆”“亮相”则属于不及物动词。通常情况下,不及物动词是不能带宾语的,但这里的“登陆”“亮相”均带了宾语,在句式中连接两个名词性成分。可以说,这是对配价语法的挑战。我们认为,这种特殊语法现象的出现是构式压制的结果。陆俭明[1]、张建理[2]等学者认为,“主语—动词—宾语”句式属于构式。Goldberg也指出,语言使用者会将出现频率很高的语言格式存储为构式[3](P5)。由于“X+VO1+O2”句式属于“主语—动词—宾语”句式,并且作为汉语的基本句型,具有较高的出现频率,因此,我们将其分析为单宾构式“X+VO1+O2”,其意义为“表示动作事件”[4]。本文通过分析单宾构式“X+VO1+O2”的历时形成过程,旨在说明构式具有历时动态性,具体表现为由于动宾短语“V+O1”的词汇化,双宾构式“X+V+O1+O2”可以发展为单宾构式“X+VO1+O2”①。

近些年来,运用构式语法理论研究汉语语法的成果非常丰富。在共时层面,学界比较关注构式对动词的压制。如林艳阐述了双宾语结构中的构式压制[5](P145-177),刘琦分析了单宾语中的超动词构式[6](P77-126)。在历时层面,学者们或关注某类构式的形成和发展,如吴为善、夏芳芳讨论了“A不到哪里去”构式[7],龙国富讨论了“越来越……”构式[8]等;或注重论述某类词或某个词的词汇化过程,如颜红菊讨论了动宾短语的词汇化[9],姜礼立、郭笑讨论了动宾式双音节词“随意”“随便”的词汇化过程[10],刘东升、潘志刚讨论了“附近”的词汇化[11]。同时,学界也比较注重分析词汇的构式化,如宋作艳论述了A1A2A3的词汇构式化[12],杨黎黎阐释了“免X”“难X”的词汇构式化[13]。从当前的研究来看,或侧重于某类句式的历时形成,或侧重某类词的词汇化过程,而关于词汇化对构式的影响还有待进一步深入探讨。有鉴于此,本文从词汇化角度分析构式的发展变化,旨在说明由于构式成分的词汇化,所以使得构式具有历时动态性。

二、构式“X+VO1+O2”的形成过程

从宽泛意义上来说,构式“X+VO1+O2”属于双宾语句,这种形式最早可以追溯到先秦时期。张美兰指出,上古汉语中,动词后带两个名词性成分的结构(V+ON+ON),按照名词的语序,可以分为“V+O1+O2”和“V+O2+O1”两种[14](P139)。前者指的是“V+O间+O直”,后者指的是“V+O直+O间”。从语义上来看,“VO1+O2”①和“V+O直+O间”都表示动词和名词之间的语义关系;从形式上来看,“VO1+O2”可以看作“V+O直+O间”词汇化的结果。因此,根据汉语短语和词同构的特点,我们认为,构式“X+VO1+O2”可以追溯至构式“X+V+O直+O间”。例如:

(1)范座献书魏王。(《战国策·赵策四》)

(2)燕王欲传国子之也,问之潘寿。(《韩非子·外储说右下》)

(3)秦假道韩、魏以攻齐,齐威王使章子将而应之。(《战国策·齐策一》)

(4)公子絷返,致命穆公。(《国语·晋语二》)

(5)散百官之财,施之民矣。(《晏子春秋·谏上》)

(6)酒酣而送我以璧,寄之我也。(《吕氏春秋·观表》)

以上6例中的动词“V”,本来就是三价动词,可以关联三个名词性成分。例(1)中,动词“献”的参与者角色包括“献者、被献物、接受者”,其语义关系为“‘范座致使‘书移向‘魏王”,表示具体的转移关系。例(2)中,动词“传”的语义角色包括“传者、被传物、接受者”,其语义关系为“‘燕王致使‘国移向‘子之”,表示抽象的转移关系。可见,例(1)~例(6)都表示“致使—移动”关系,张美兰称之为“致使—移动”构式[14](P143),即构式“X+V+O1+O2”,其构式义为“‘X致使‘O1移向‘O2”。这种移动关系既可以是具体的移动,也可以是抽象的移动。由于构式“X+V+O1+O2”中有两个宾语“O1”“O2”,从形式上来看,也可称之为“双宾语式”或“双及物式”。张伯江指出,双及物式的形式表现为“V-N1-N2”,其语义核心为“有意的给予性转移”,“给予”意义是由句式带来的,未必来自每一个个别的动词[15]。也就是说,该构式具有独立的意义,对动词具有压制作用。由于双宾语构式中的动词“V”关联两个宾语,实际上应是三价动词,这也说明,在双宾语构式中可以准入非三价动词,即构式义为动词提供了参与者角色。例如:

(7)太后嫁女诸侯,奉以千金,赍地百里,以为人之终也。(《战国策·燕策二》)

(8)任公子……投竿东海,旦旦而钓,期年不得鱼。(《庄子·外物》)

(9)夫差乃取其身而流之江,抉其目,著之東门。(《吕氏春秋·知化》)

(10)王以其间伐韩,入三川,出兵函谷而无伐,以临周,祭器必出,挟天子,案图籍,是王业也。(《战国策·齐策二》)

(11)赵人李园持其女弟,欲进之楚王。(《战国策·楚策四》)

(12)子产使校人畜之池。(《孟子·万章上》)

以上6例中的动词“V”,实质上都属于二价动词,只能关联一个宾语。例(7)中,动词“嫁”的参与者角色包括“嫁者、被嫁者”,其语义为“某人嫁给某人”。例(8)中,动词“投”的参与者角色包括“投掷者、投掷物”,其语义为“某人投掷某物”,如《公羊传·定公八年》:“至于孟衢,临南投策而坠之,阳越下取策。”总的来看,例(7)~例(12)中的动词“V”,实际只关联两个名词性成分,本身并不能表示“致使—移动”关系,但它们所在的句式义为“‘X致使‘O1移向‘O2”。这说明构式“X+V+O1+O2”为“嫁”“投”等二价动词添加了参与者角色。如例(7)的语义关系为“‘太后致使‘女移向‘诸侯”,构式义为动词添加“与事”角色。例(8)的语义关系为“‘任公子致使‘竿移向‘东海”,构式义为动词添加“处所”角色。

需要指出的是,虽然构式“V+O1+O2”可以看作是构式“V+O1+于+O2”省略介词“于”的结果,不过,从汉语史的发展角度来看,构式“V+O1+O2”在早期汉语中更为常见。张美兰指出,在甲骨文时期,汉语“V+O1+O2”型和“V+O2+O1”型双宾语句比较常见,而由“于”引导的与格结构“V+O1+于+O2”和“V+O2+于+O1”结构还不发达,这可能是介词“于”的产生还不久,介词结构使用还不频繁所致;随着介词的发展和给予类双宾语句变为与格句式的要求的增强,与格句式的频率越来越高[14](P140)。张玉金也指出,在甲骨文中,“V+O直+O间”的“O间”前,可以出现介词“于”,从而形成“V+O直+于+O间”这样的句型,“于+O间”要看成补语[16](P198)。因此,我们将“V+O1+O2”句式和“V+O1+于+O2”句式看作是两种不同的句式。

总的来看,由于构式具有独立的意义,可以为动词添加参与者角色,因此,准入双宾语构式“X+V+O1+O2”的“V”可以是二价动词,这主要产生了两点影响:

第一,随着准入的动词“V”类型增多,语义范围扩大,其动作性有所减弱,与之搭配的宾语“O1”语义也逐渐抽象,出现了数量较多的构式“V+O1+O2”,它所表示的“致使—移动”义已不够明显。例如:

(13)齐王欲求救宜阳,必效县狐氏。(《战国策·赵策一》)

(14)亮时年二十七,乃建奇策,身使孙权,求援吴会。(《三国志·蜀书·诸葛亮传》)

(15)本欲归命国家,而意未达。(《三国志·魏书·张鲁传》)

(16)吴郡陆公纪尤善于《玄》,称雄圣人。(东晋常璩《华阳国志》卷十)

(17)皆辞章粲丽,驰名当世。(东晋常璩《华阳国志》卷十一)

(18)左相宣威沙漠,右相驰誉丹青。(唐代刘肃《大唐新语》卷二十五)

上述6例都属于构式“V+O1+O2”,它的普遍使用也为构式“VO1+O2”的形成奠定了基础。

第二,由于二价动词“V”只关联一个宾语“O1”,相比于三价动词,它和“O1”的语义联系更为紧密,加之构式“X+V+O1+O2”是“主+谓+宾1+宾2”形式,当受到汉语高频率出现的“主+谓+宾”构式的类推作用时,便为“V(谓)”和“O1(宾1)”的词汇化提供了可能。例如:

(19)天下安,注意相;天下危,注意将。(《史记·郦生陆贾列传》)

(20)其舍人得罪信,信囚,欲杀之。(《汉书·韩信传》)

(21)宁投身火中,利剑割肉,慎莫嫉妒人之善。(东汉安世高译《阿难问事佛吉凶经》)

(22)光武善其计,乃留将军邓满守钜鹿,而进军邯郸,屯其郭北门。(《后汉书·王昌传》)

(23)今总而次,列入失源之部,安录诚佳,颇恨太简,注目经名,撮题两字。(南朝梁僧祐《出三藏记集》卷三)

(24)心去无人制,情来不自禁。插手红裈,交脚翠被。(唐代张鷟《游仙窟》)

上述6例都属于“X+V2价+O1+O2”形式,其中,“V+O1”均属于动宾短语。比如,例(19)中的“注意”,虽然在现代汉语中是一个动宾动词,如“注意安全”,但在这里应分析为动宾短语。例如:

(25)《易》之为术,幽明远矣,非通人达才孰能注意焉。(《史记·田敬仲完世家论》)

(26)自昔幼年,颇好历数,耽情注意,迄于白首。(《宋书·律历志中》)

(27)时朝臣咸皆注意于恪,而孙峻表恪器任辅政,可付大事。(《三国志·吴书·诸葛恪传》裴松之注引《吴书》)

(28)牢笼文圃,渔猎义河,注意龙宫,研心宝印。(南朝梁萧纲《上皇太子玄圃园讲颂启》)

(29)峻节愈明,执义弥坚。乃游心上善,注意玄风。(《唐代墓志汇编续集·唐故九华观书囗师藏形记》)

例(25)、例(26)中,“注意”后面没有出现宾语,其动作性较强,均表示“集中心神”之义,属于动宾短语。例(27)中,“注意”之后使用介词“于”来介引宾语“O2”,表明其后不能直接带宾语,说明这里也应理解为动宾短语。例(28)、例(29)中,“注意”后面虽然出现了宾语“O2”,但同样表示“集中心神在某一方面(龙宫/玄风)”,“注”和“意”的动作关系较为明显,并且与“研心”“游心”相对,说明“意”具有实指性。因此,以上用例中的“注意”都应分析为动宾短语。虽然例(19)~例(24)都属于构式“V+O1+O2”,但在现代汉语中,动宾短语“V+O1”已经词汇化为动宾动词“VO1”,属于构式“VO1+O2”。例如:

(30)希望你们团结一致,注意安全。(《1994年报刊精选》)

(31)我们有一条规定,工会干部可以得罪领导,但决不可得罪职工。(《1994年报刊精选》)

(32)四队队长石吉升,从不插手家务事,孜孜不倦,钻研业务。(《1994年报刊精选》)

(33)于是改了主意,没有投身互联网,而是加入了一个传统的物流方面的公司。(张向东《创业者对话创业者》)

(34)他们涉足商界,进军企业界。(《1994年报刊精选》)

(35)其实,多国资本注目中国,是因为中国的资本市场刚刚发育,机会较多。(《1994年报刊精选》)

例(30)~例(35)中的“O1”都不再是实指,“VO1”只能分析为动宾动词,而不能分析为动宾短语。可以看出,语义成分“VO1”完全相同的句式,在不同时期表达不同的句法关系,分别属于不同的构式,这体现了词汇化对构式动态性的影响。由于“V”和“O1”的词汇化,两者逐渐凝固成词,原来由构式为“V”提供的参与者角色“O2”,可以直接作为“VO1”的受事宾语,于是构式“X+V+O1+O2”就演变为构式“X+VO1+O2”。

在构式“X+V+O1+O2”中,动宾短语“V+O1”的词汇化大致可以分为两种情况:一是“V”的动作性较弱,“O1”的语义较为抽象,它们之间的动作关系不够明显。董秀芳指出,动宾式双音词的语义特点是,其中动词成分的动作性弱,宾语成分的具体性低,动词成分对宾语成分的影响度小[17](P167)。由于两者之间的联系较为紧密,经常搭配出现,具有较高的使用频率,因此,其语义逐渐固化,不再表示成分意义的简单加合。如动宾短语“得罪”“注意”的词汇化,当它们词汇化为动宾动词后,再也不能分析为动宾短语了,属于完全词汇化。二是“V”的动作性较强,“O1”语义具体,它们之间的动作关系较为明显。在这种情况下,则不易发生词汇化。不过,当“V+O1”具有隐喻义时,两者的意义就不是字面意义的简单相加,此时“VO1”就应该分析为动宾动词。如“投身”“进军”,由于它们的性质会随着语境而发生变化,既可以是动宾短语,也可以是动宾动词,因而属于不完全词汇化。

动宾短语“V+O1”的词汇化,主要表現为语义成分的泛化。唐艳指出,泛化是指实词语义的抽象化、一般化、扩大化,它是以实词的部分具体义素的脱离和词义的适用范围扩大为前提的[18]。其中,“V”经历了由典型到非典型的泛化过程,“N1”则经历了实义性到虚义性的过程。下面,分别以完全词汇化的“得罪”、不完全词汇化的“进军”为例,对此展开具体分析。

先看“得罪”。动宾短语“得罪”在先秦时期已经出现。例如:

(36)凡民自得罪:寇攘奸宄,杀越人于货,暋不畏死,罔弗憝。(《尚书·康诰》)

(37)骊姬既远太子,乃生之言,太子由是得罪。(《国语·晋语一》)

(38)君之先臣督,得罪于宋殇公。(《左传·文公十五年》)

从形式上来看,例(36)、例(37)中的“得罪”后面没有出现宾语,例(38)中的“得罪”和介词“于”连用,表明其后不能直接带宾语。从语义上来看,这里的“罪”都表示的是真实的罪行,即“罪”的语义实指,说明这一时期的“得罪”均属于动宾短语。

两汉时期,开始普遍出现“得罪+O”的形式。例如:

(39)子他广代侯。六岁,侯家舍人得罪他广,怨之。(《史记·樊哙列传》)

(40)皆自知得罪天下,结仇中山。(《汉书·王莽传上》)

(41)其舍人得罪信,信囚,欲杀之。(《汉书·韩信传》)

(42)灌将军得罪丞相,与太后家迕,宁可救邪?(《汉书·窦田灌韩传》)

在例(39)~例(42)中,“罪”的语义有所虚化,同时,“得罪”后面出现宾语,但是仍不能说明它们已经彻底词汇化而成为动宾动词,因为在同文献中还存在如下用例:

(43)吴起惧得罪,遂去,即之楚。(《史记·吴起列传》)

(44)臣之得罪,已三年矣。(《汉书·杨恽传》)

(45)崇又以董贤贵宠过度谏,由是重得罪。(《汉书·郑崇传》)

在例(43)~例(45)中,“得罪”都表示获得真实的罪行,语义实指,应理解为动宾短语,这说明“得罪”没有彻底词汇化为动宾动词。再如:

(46)其舍人得罪于信,信囚,欲杀之。(《史记·淮阴侯列传》)

例(39)、例(46)均出自《史记》,而分别使用了“得罪+O”形式和“得罪+于+O”形式,这在很大程度上说明了“得罪”此时并未完全语法化为动宾动词。我们统计了先秦两汉时期六部文献中“得罪”的使用情况,具体如表1所示:

从表1可以看出,在先秦时期的四部文献中,均没有出现“得罪+O”形式;在《史记》中,出现了“得罪+O”和“得罪+于+O”两种形式;而《汉书》则没有出现“得罪+于+O”形式。虽然两汉时期“得罪”还没有彻底词汇化为动宾动词,但是结合“得罪”在《汉书》中的分布情况,我们认为,东汉时期“得罪”已经开始具有动词的倾向了。

再看“进军”。动宾短语“进军”最早出现于汉魏时期,表示“军队向目的地进发”的意义,此后在历代文献中都有出现。例如:

(47)诸将恶惮轸,欲贼败其事,布等宣言“阳人城中贼已走,当追寻之,不然失之矣”,便夜进军。(东汉王粲(《汉末英雄记·胡轸》)

(48)光武善其计,乃留将军邓满守钜鹿,而进军邯郸,屯其郭北门。(《后汉书·王昌传》)

(49)绍进军黎阳,遣颜良攻刘延于白马。(《三国志·魏书·袁绍传》)

(50)五年正月,进军肥乡,分兵绝其粮道,相持两月。(《旧唐书·太宗本纪上》)

(51)从之,乃留兵守钜鹿,而进军邯郸,屯其郭北。(北宋李昉《太平御览》卷二百八十三)

(52)副将军吴杰进军定州,都督吴凯进军沧州,遥为犄角,合图北平。(民国蔡东藩《明史演义》第二十三回)

以上6例中,“进军”属于动宾短语,“进”的动作性较强,“军”的语义具体,指称现实存在的军队。如例(48)中的“进军邯郸”表示“军队进入邯郸”,例(52)中的“进军定州”表示“军队进入定州”。在古代汉语中,动宾短语“进军”较为常见,同时,由于其动作性较为明显,语义并没有发生变化。直到现代汉语,动宾短语“进军”的语义才有了新的发展,可以表示隐喻意义。例如:

(53)国际传媒公司进军中国内地市场,往往找港台企业合作。(王栋《对话美国顶尖杂志总编》)

(54)在经纪公司的安排下,她又不失时机地进军歌坛。(陈鲁豫《鲁豫有约·红伶》)

在例(53)、例(54)中,“进军”不再表示“军队向目的地进发”的意义,而是表示“涉足某个领域”,这时“进军”的语义不再是字面意义的相加,因此,应该分析为动宾动词。同时,现代汉语中,“进军”动宾短语的用法也仍然存在,这说明对“进军”的性质可以有不同的理解。

我们以《汉语动词用法词典》[19]、《现代汉语实词搭配词典》[20]和《“动宾式动词+宾语”的搭配规律》中新增的带宾语的动宾动词[21]为统计对象,共得到动宾动词168例。从中可以发现,并非所有的构式“VO1+O2”都是由构式“V+O1+O2”演变而来的。只有部分构式“VO1+O2”存在着对应的构式“V+O1+O2”,这类动宾动词“VO1”共有37例。它们分别是:备战、插手、创意、得罪、登陆、泛舟、放心、分流、奉命、服务、甘心、关心、进军、决战、留神、留心、留意、评价、润色、示意、挑战、听说、投身、投诉、亡命、闻名、献身、宣誓、扬帆、迎战、援手、约会、造福、致力、逐鹿、注目、注意。

由于动宾短语的词汇化是一个连续统,有时与动宾动词之间不易区分,因此,当“VO1”后首次出现宾语时,也可以分析为动宾动词,即可以看作是动宾短语“V+O1”词汇化后进入构式“X+VO1+O2”中,这类动宾动词“VO1”共有131例。其中,晚清以来首见的有59例,它们分别是:帮忙、毕业、出版、触电、出土、出席、存款、担心、贷款、帶头、导演、动手、动员、发愁、发誓、放手、复员、负责、过境、回笼、毁容、加盟、接轨、接手、解码、见证、聚焦、捐款、控股、亏本、联手、亮相、领先、落户、落幕、落选、起诉、签约、迁址、抢滩、倾情、缺席、认购、入职、扫盲、投资、消毒、写真、饮誉、增产、赠款、赠书、执教、质疑、祝福、瞩目、转岗、着手、着眼。其余有72例,它们分别是:抱怨、操劳、操心、称霸、称雄、充军、出兵、出口、出炉、出面、出台、从事、打趣、担忧、当心、发难、复辟、浮尸、割爱、跟踪、更名、害怕、合伙、跻身、借鉴、兼职、结缘、见面、抗议、列席、留学、落籍、满意、埋怨、募捐、媲美、平反、起草、迁怒、求助、染指、忍心、入股、入口、入籍、入围、伤心、涉嫌、失信、肆虐、贪污、讨厌、提高、提醒、提议、调剂、玩味、忘记、问鼎、无视、无缘、想法、效力、延期、扬威、移情、应聘、着急、致电、致谢、中意、驻军。值得注意的是,从清末民初开始,构式“VO1+O2”较为常见,该构式首见于晚清的共有59例,下文例句也大多来自这一时期。例如:

(55)出家沙门者,断欲去爱。(东汉迦叶摩腾、竺法兰译《佛说四十二章经》)

(56)六岁受诗礼,遂潜心儒墨。(《唐代墓志汇编续集·天册万岁001》)

(57)如闻朝臣出使外藩,皆有遗赂。(唐宣宗《禁受外藩赂遗敕》)

(58)先是越王勾践称霸中国,今越王欲慕之。(北宋王钦若《册府元龟》卷六百五十二)

(59)今东吴害了关公,惧其复仇,故将首级献与大王,使刘备迁怒大王,不攻吴而攻魏,他却于中乘便而图事耳。(明代罗贯中《三国演义》第七十七回)

(60)却值方昌出差苏州,竟坐了他一只官船到任。(明代凌濛初《初刻拍案惊奇》卷十六)

例(55)~例(60)都可以分析为“VO1+O2”句式,并且没有对应的“V+O1+O2”句式。由此可见,构式“VO1+O2”具有两种来源。第一种是由构式“V+O1+O2”经词汇化演变而来的,“O2”可以直接作为“VO1”的受事宾语,这类“X+VO1+O2”都可以看作是“主语+及物动宾动词+宾语”形式,即“VO1”都属于二价动词,如“得罪”“注意”“插手”,这体现了词汇化对构式动态性的影响。第二种则是动宾短语“V+O1”词汇化为动宾动词后,其后出现了宾语“O2”,从而形成构式“VO1+O2”。其中,“VO1”又可以分为两类:一是“VO1”属于二价动词,当句式中出现宾语“O2”时,“O2”可以位于“VO1”之后,构成“VO1+O2”形式,如“潜心某事”“出使某地”“迁怒某人”;二是“VO1”属于一价动词,本来后面不能出现宾语,当句式中出现宾语“O2”时,“O2”往往位于“VO1”之前,构成“Prep+O2+VO1”形式,由于受到“VO1+O2”形式的类推作用,宾语“O2”可以出现在“VO1”之后,促使构式“X+VO11价+O2”的出现,这可以看作是构式“VO1+O2”为一价动词添加参与者角色。例如:

(61)苏慧儿结婚松江城。(晚清陆士谔《孽海花续编》第十二回)

(62)原来青崖少年订婚黄氏。(民国龙公《江左十年目睹记》第十二回)

(63)姓劳名字叫航芥……留学日本先进小学校。(晚清李伯元《文明小史》第四十五回)

上述用例中的“结婚”“订婚”“留学”本是一价动词,例如:

(64)视功名为无用,故未与他结婚。(清代佚名《乾隆南巡记》第二十八回)

(65)要与甥女订婚,又没相当的,高不成低不就,富家嫌她们是异乡人,寒家不就。(清代佚名《续小五义》第八十六回)

(66)虽说他在外洋留学,人家留学的有官费的,有自费的,官费的还好,自费的却是苦不胜言。(晚清李伯元《文明小史》第五十七回)

在例(61)~例(63)中,“结婚”“订婚”“留学”后面可带宾语,这是由于构式的压制作用,为动词添加参与者角色。在例(61)、例(63)中,构式义为动词添加处所宾语,表示动作行为的处所;在例(62)中,构式义为动词添加对象宾语,表示动作行为的对象。由于构式义能够为动词添加参与者角色,因此,一价动词可以准入“X+VO1+O2”格式,从而实现了“及物动宾动词+宾语”格式向“不及物动宾动词+宾语”格式的类推。

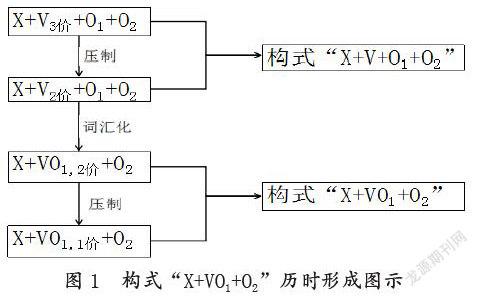

总的来看,构式“X+VO1+O2”的形成大致经历了三个阶段。首先是由于构式的压制作用,二价动词准入构式“X+V+O1+O2”,实现了“X+V3价+O1+O2”向“X+V2价 +O1+O2”的类推,这一阶段的“V+O1”属于动宾短语。其次是动宾短语的词汇化,构式“X+V+O1+O2”经过词汇化形成构式“X+VO1+O2”,这一阶段的“VO1”属于及物动宾动词①。最后是由于构式的压制作用,一价动词准入构式“X+VO1+O2”,实现了“VO1,2价+O2”向“VO1,1价 +O2”的类推,这一阶段的“VO1”属于不及物动宾动词。构式“X+VO1+O2”的歷时形成,可如图1所示:

三、构式“X+VO1+O2”中“VO1”的语义特点

在构式“X+V+O1+O2”中,由于动宾短语“V+O1”的词汇化,从而形成构式“X+VO1+O2”,其形式表现为“X+V+O1+O2→X+VO1+O2”,即“V”和“O1”融合成词。董秀芳在分析动宾短语的成词条件时指出:“只有符合动词动作性弱、宾语具体性低、动宾影响度小这些语义条件的动宾短语,才能从句法单位转变为词汇单位”[17](P172)。也就是说,当“V”的动作性较弱、“O1”的语义较为抽象时,动宾短语“V+O1”才可以词汇化为动宾动词“VO1”,因此,“VO1”具有[+动作性弱]、[+抽象]的语义特征,这充分体现了语义成分对动宾短语词汇化的影响。构式“X+VO1+O2”的情况则较为特殊,它可以分为两类:一是“VO1”作为动宾动词,本身具有动作性弱和语义抽象的特点;二是“VO1”也属于动宾动词,但是“V”自身的动作性较强,“O1”自身的语义较为实在,由于受到“O2”的影响,“V”“O1”只能理解为动作性弱、语义抽象的动宾动词“VO1”。因此,在构式“X+VO1+O2”中,“VO1”的语义抽象主要体现在三个方面:一是“V”和“O1”自身语义抽象;二是由于“VO1”的喻化造成的抽象;三是由于“O2”的语义造成的抽象。

(一)“V”和“O1”的语义抽象

这主要是指“V”和“O1”自身语义较为抽象。例如:

(67)他虽犯罪朝廷,却与我是个故交。(清代吴敬梓《儒林外史》第八回)

(68)苏慧儿结婚松江城。(晚清陆士谔《孽海花续编》第十二回)

(69)原来青崖少年订婚黄氏。(民国龙公《江左十年目睹记》第十二回)

(70)青崖不纳妾是感恩知己,并非慑于阃威。(民国龙公《江左十年目睹记》第十二回)

在例(67)~例(70)中,“犯”“结”“订”“感”的动作性较弱,语义较为抽象,“罪”“婚”“恩”也属于抽象名词,不对应现实存在的客观事物,“V”和“O1”都具有[+抽象]的语义特征,因此,“VO1”的语义具有抽象性。

(二)“VO1”的喻化

这主要是指“VO1”的语义并非语素义的简单相加,而是表示隐喻义。例如:

(71)所以阿三姐越是放心她,只当她是多年的买女。(晚清吴趼人《劫余灰》第七回)

(72)年轻的男子,往往把持不住,失足花丛是常有的。(晚清吴趼人《劫余灰》第三回)

(73)谈心斗室脉脉含情。(民国陆士谔《新孽海花》第五回)

(74)思以实告,则不愿失身盗窟。(民国李定夷《鸳湖潮》第十六回)

在例(71)~例(74)中,“放心”“失足”“谈心”“失身”都表示的是隐喻义。其中,“V”具有较强的动作性,如“放”“谈”的动作性都比较明显;“O1”也可以具有实指性,语义较为实在,如“心”“足”“身”,均指称现实存在的客观事物。不过,由于“VO1”的喻化,可以表达新的语义,因此,“VO1”同样具有[+抽象]的语义特征。

(三)“O2”的语义影响

这主要是指“V”和“O1”自身语义实在,即“V”的动作性强,“O1”属于具体名词,但是在构式“X+VO1+O2”中,由于受到“O2”语义的影响,“VO1”的语义虚指,具有[+抽象]的语义特征。例如:

(75)脱世网投身日本海。(晚清陆士谔《新孽海花》第五十四回)

(76)我热心共和、投身革命的诸君听着。(晚清曾朴《孽海花》第二十九回)

(77)光武帝进军堵阳,邓奉不禁胆怯,夜奔淯阳。(民国蔡东藩《后汉演义》第十三回)

(78)史玉柱曾尝试过进军手写电脑领域。(成杰《史玉柱传奇》第十二章)

例(75)~例(78)中的“投身”“进军”,与“放心”“失身”不同,后者语义喻化,在具体语境下均不再表示字面意义;而“投身”“进军”的语义受到“O2”语义的影响,可以有不同的理解。如例(75)、例(77)中的“投身”“进军”应看作动宾短语,“投”和“身”语义实指,表示“身体投入日本海”;“进”和“军”语义实指,表示“军队进入堵阳”。因此,它们均属于构式“X+V+O1+O2”。例(76)、例(78)中的“投身”“进军”应看作动宾动词,“投”和“身”语义虚指,“进”和“军”语义虚指,“V”和“O1”的语义均具有抽象性,“VO1”的语义不是字面意义的相加,也具有[+抽象]的语义特征。因此,它们均属于构式“X+VO1+O2”。总之,这体现了不同的“O2”对“VO1”语义的影响。

四、结语

本文根据汉语短语和词同构的特点,从词汇化角度分析了构式的动态性,即不同构式之间的历时发展联系,这主要体现在由于动宾短语“V+O1”的词汇化,构式“X+V+O1+O2”可以发展成为构式“X+VO1+O2”。这一现象可以说明三个问题:第一,构式不是恒定不变的,而是具有历时动态性;第二,构式成分之间的关系能够影响到构式的性质;第三,语法是一个系统,词汇化的影响可以促使构式发生变化。具体来说,在构式“X+V+O1+O2”中,由于它具有独立意义,可以为动词添加参与者角色,因此,二价动词可以准入构式,实现了“X+V3价+O1+O2”向“X+V2价+O1+O2”的类推,该构式的语义关系可以理解为“X+[V+O1]+O2”,从而为构式“X+VO1+O2”的形成奠定了基础。在构式“X+V+O1+O2”中,当“V”动作性弱、“O1”语义抽象时,两者词汇化为动宾动词“VO1”,從而形成构式“X+VO1+O2”。在构式“X+VO1+O2”中,由于构式义可以为动词添加参与者角色,因此,一价动词可以准入构式,从而实现了“及物动宾动词+宾语”向“不及物动宾动词+宾语”的类推。由于受到动宾短语词汇化的制约,动宾动词具有动作性弱、语义抽象的特点,因此,在构式“X+VO1+O2”中,“VO1”作为动宾动词,语义具有抽象性。这主要体现在三个方面:一是“V”和“O1”自身的语义抽象;二是“VO1”语义喻化造成的抽象;三是由于“O2”语义造成的抽象。

参考文献:

[1]陆俭明.构式语法理论的价值与局限[J].南京师范大学文学院学报,2008,(1).

[2]张建理.单宾语句的认知构式语法研究[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2008,(4).

[3][美]Adele E.Goldberg.运作中的构式:语言概括的本质[M].吴海波译.北京:北京大学出版社,2013.

[4]陆俭明.构式语法理论再议——序中译本《运作中的构式:语言概括的本质》[J].外国语(上海外国语大学学报), 2013,(1).

[5]林艳.汉语双宾构式句法语义研究[M].北京:北京语言大学出版社,2013.

[6]刘琦.认知构式语法视域中的汉语单宾语句[M].杭州:浙江大学出版社,2014.

[7]吴为善,夏芳芳.“A不到哪里去”的构式解析、话语功能及其成因[J].中国语文,2011,(4).

[8]龙国富.“越来越……”构式的语法化——从语法化的视角看语法构式的显现[J].中国语文,2013,(1).

[9]颜红菊.动宾结构词汇化的独立性解释[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2008,(4).

[10]姜礼立,郭笑.动宾式双音词词汇化的共性与个性——以“随意”和“随便”为例[J].古汉语研究,2016,(3).

[11]刘东升,潘志刚.论“附近”的词汇化[J].汉语学报, 2008,(2).

[12]宋作艳.从词汇构式化看A1A2A3的词汇化与词法化[J].世界汉语教学,2019,(2).

[13]杨黎黎.两种不同的词汇构式化的结果——以“免X”和“难X”为例[J].语言教学与研究,2017,(2).

[14]张美兰.汉语双宾语结构句法及其语义的历时研究[M].北京:清华大学出版社,2014.

[15]张伯江.现代汉语的双及物结构式[J].中国语文, 1999,(3).

[16]张玉金.甲骨文语法学[M].上海:学林出版社,2001.

[17]董秀芳.词汇化:汉语双音词的衍生和发展(修订本)[M].北京:商务印书馆,2013.

[18]唐艳.现代汉语词缀形成的语法化机制[J].衡阳师范学院学报,2006,(5).

[19]孟琮,郑怀德,孟庆海,蔡文兰.汉语动词用法词典[Z].北京:商务印书馆,2000.

[20]张寿康,林杏光.现代汉语实词搭配词典[Z].北京:商务印书馆,1996.

[21]高更生.“动宾式动词+宾语”的搭配规律[J].语文建设,1998,(6).