社会性科学议题学习的实践化探索

2022-04-21韩立新彭梦华张晓雪宋白珂陈欢

韩立新 彭梦华 张晓雪 宋白珂 陈欢

引言

如今,科学素养已经成为现代人在社会生活中参与科学活动的基本条件。青少年科学素养水平关系着国家的未来,是推动社会发展、提高国家竞争力的重要因素。提升青少年科学素养水平,是基础教育的一项重要任务,是关系到国家和民族发展前途的大事[1]。

社会性科学议题(SocioscientificIssues,SSI)是指在科技的发展与应用背景下,产生的一系列与社会伦理道德观念和经济发展紧密相关的、具有社会争议性的问题,如核能开发、克隆技术和基因工程等高新产品给社会伦理观念和生态环境保护带来的难题[2]。SSI可以搭建起学科知识与实际问题之间的桥梁,实现二者之间的关联。

社会性科学议题学习(SocioscientificIssuesLearning,SSI-L)可以促进学生科学素养和学生发展核心素养的整合性提升。社会性科学议题都是开放且复杂的,例如全球气候变暖、雾霾等议题,因此SSI-L会用到科学推理、科学论证等科学思维,但这些不是全部问题的解决方式。SSI-L不仅强调科学和技术的社会意蕴,同时融入道德情感与价值判断,它指向的是发展学生的高阶思维,加深学生对科学本质的理解和促进其正确科学观的养成。

20世纪90年代之后,美国、英国、澳大利亚、加拿大、德国、法国、瑞典、以色列等国开始推广社会性科学议题这一学习方式。国内的SSI-L研究项目,是在科学素养提升联盟(AllianceofImprovingScientificLiteracyforall,AISL)的背景下,由北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心与美国北卡罗来纳大学教堂山分校联合发起的科学教育合作项目。项目以学习者发展为重,聚焦教育实践变革,旨在提升教育者个人专业水平与能力,促进教育内涵式发展,进而提升教育水平与质量。在SSI-L研究项目的实际实施过程中,项目组遴选了全国44所基地校,在共同学习SSI-L理论的同时,带领学生开展实践,并取得阶段性进展。

下面介绍北京师范大学第二附属中学研究团队依托物理学科针对“保留传统还是开拓创新”这一社会性科学议题的研究过程及具体实施情况,为课程设计者提供参考。

实践研究基础

实施该课题研究的学校早在2011年就开设了项目实验班,将动手能力和研究能力强的学生集中起来,采用项目式(PBL)教学方法,集中专门力量进行培养,形成集聚效应和规模效应。开设的项目研究课程均基于学科核心概念和重要原理设置,将学科知识用真实的、具有学科价值和社会价值的项目进行改造,让学生在研究项目的过程中理解和掌握这些概念和原理,学会利用学到的概念和原理解决实际问题,从而促进学科学习。项目课程的设置分为2部分。第1部分是统一的全体学生参加的基础课程,为学生进入项目研究作方法和技能方面的准备。第2部分是分方向的项目研究,研究课题依托相应的核心学科进行设计,其中的“工程与技术”项目是依托物理学科开展的。

物理学科所支持的工程与技术项目在不同学段开设的研究内容如表1所示。

自从开设项目实验班以来,在课题教师的指导下,学生基本都能较好地完成项目课题。2020年开始,物理学科团队加入科学教育合作项目。在参加SSI项目学习的过程中,团队成员对10年来的项目班——工程與技术项目课题实践探索进行总结,发现课题的研究形式相对单一,基于物理学科动手实践的内容比例偏大,跨学科知识交融和延伸做得不够充分。结合SSI-L和PBL的核心思想,物理课题研究团队希望对研究内容和方式加以改进,将PBL融合社会、经济、政治、道德等人文内容,打破学科界线,整合2个或更多学科,借助SSI-L培养学生用所学的科学知识处理社会问题的能力,培养学生跨学科运用知识的能力,提高学生的科学素养。让学生在基于理科知识解决实际问题的过程中,能将所解决的问题放在当前时代背景下,对该问题有更深入的思考和讨论,通过课题研究获得更加广泛的体验和收获。这样的教学指向发展学生的高阶思维,是一种更为优化的教学策略。

在这样的背景下,项目研究团队选择了已有的“电声弦乐器的制作和演奏”项目进行改造。在北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心专家的指导下,经过1个学期(2021年3—6月)的时间,改造后的项目已经实施完毕。

实践探索过程

SSI-L项目的准备

组建团队,分工协作

该项目作为项目实验班高二年级第二学期的选修项目已经顺利开展了近10年。该项目的指导教师中,物理教师负责课程总体设计与实施,总体进度监测,制作过程关键节点的指导与支持;作为该项目在文艺和社会学方向的扩展而加入的艺术组指导教师,负责器乐发展史、乐器原理、音乐常识、演奏技法的支持;科学素养提升联盟(AISL)SSI-L研究项目指导教师,负责总体框架的制订及整体工作的策略性支持。最终,共有5位打破学科界限的中学指导教师参与项目实施。由于是多学科合作指导,项目团队打破了传统的教研组或年级组的组织形式,建立独立的课题研究组,明确各自职责,理顺合作关系,推进项目不断向前发展。

在议题项目开展之前,通过线上会议方式,项目团队成员听取了北京九中“新冠肺炎的传播途径”、山西师大实验中学“粉尘的污染与治理”、浙江省温州市道尔顿小学“温州大黄鱼”等社会性科学议题在不同地区、不同学段开展情况的汇报,了解到各校团队在开展SSI-L项目过程中具体的实施方案、实施过程中遇到的困难及解决办法。项目团队结合已有经验,就开展研究课题收集各种资料,对各环节进行讨论,制订活动计划,为研究课题的开展作好了初步准备。

在项目开展过程中,指导教师团队每2周进行1次集体备课,在总结前期工作的基础上,讨论并确定后续的具体教学内容、教学课件及指导形式。团队通过讲座、宣讲、讨论等不同形式准备教学内容,研究团队协作方式,发挥团队的创造力。

确定题目,制订计划

通过广泛深入地文献阅读和调研,指导教师团队不断凝练和反思研究课题可能延伸出的社会学议题及其意义。最终议题目标确定为以学生制作一件弦乐器为基础,通过融入社会、人文方面的内容,提升学生综合解决问题的实践能力,发展学生的科学素养。根据项目基础确定议题题目为“保留传统还是开拓创新?”课程分2部分进行。第1部分,在指导教师的带领下,以“电声弦乐器制作和演奏”为切入点,学习和了解中西方乐器发展史,通过制作电声弦乐器并进行演奏,从科学、经济、历史等角度与传统弦乐器进行比较,并展开讨论;第2部分,学生在之前的基础上,结合自己的学科特长,选取自己感兴趣的问题,开展“保留传统还是开拓创新?”的议题研究,并完成研究报告。新的项目课程涵盖了原来PBL的学习内容,同时也兼顾了议题的科学性和社会性。

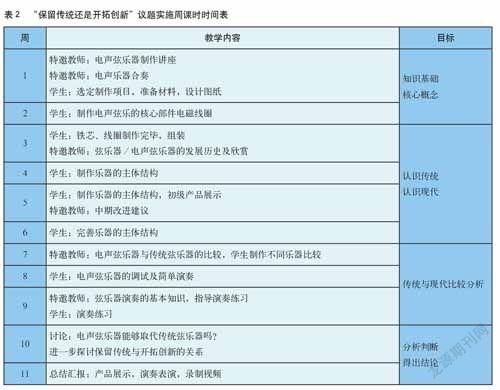

表2是根据春季学期的校历制订的议题实施时间表,共11周,每周2课时。

SSI-L项目的实施路径

挑选学生

在项目班学生自愿报名的基础上,根据学生兴趣,将学生按照乐器选择分为3组,2组学生制作电吉他,1组学生制作尤克里里。课题研究过程中通过贯彻“一条主线,两条辅线”的思路完成SSI-L项目实施,其中主线是电声弦乐器的制作科学,辅线是艺术和议题。3条线索并行且相互联系。

3条线索的实施思路

主线 议题是以工程和技术项目课题为基础展开的,乐器制作的动手实践及其理论依据部分是议题的科学部分,是议题科学性的保证,乐器的成功制作是議题展开的基础,所以电声弦乐器制作这一科学课题成为议题主线。这一主线主要在物理学科指导教师的带领下展开,学生经历以下过程:体验、项目选择、材料准备—制作骨架、绕制线圈—主体结构、中期改进—调试改进、初期演奏—项目展示、表演展示。主线部分由于包含了乐器制作,需要学生全程参与到电声乐器从纸面设计到实物加工的整个过程,持续时间较长。学生在制作骨架时,经历了设计尺寸、选择材料、黏合、改用3D打印等丰富的实践体验。

艺术辅线 利用制作完成的乐器进行演奏,探讨电声乐器和传统乐器的优劣,并进行音乐赏析。这一辅线主要在音乐教师的指导下进行,物理教师则参与电声乐器和传统乐器的原理比较。这一辅线实施过程如下:二胡、小提琴艺术体验—弦乐器的发展历史及欣赏—电声乐器的发展历史及欣赏—电声弦乐器与传统弦乐器的比较(结构和音质)—自制电声乐器的调试及演奏指导。

议题辅线 在完成前面内容的基础上,引导学生思考身边的“传统与创新”的其他议题,确定议题后通过调研和学习,形成完整的课题报告并展示。这一辅线由学生和对议题感兴趣的相关教师共同推进。这一辅线由“议题举例—议题选择、议题拟定—小组讨论、汇报准备—议题汇报—反思与改进”5个环节组成。

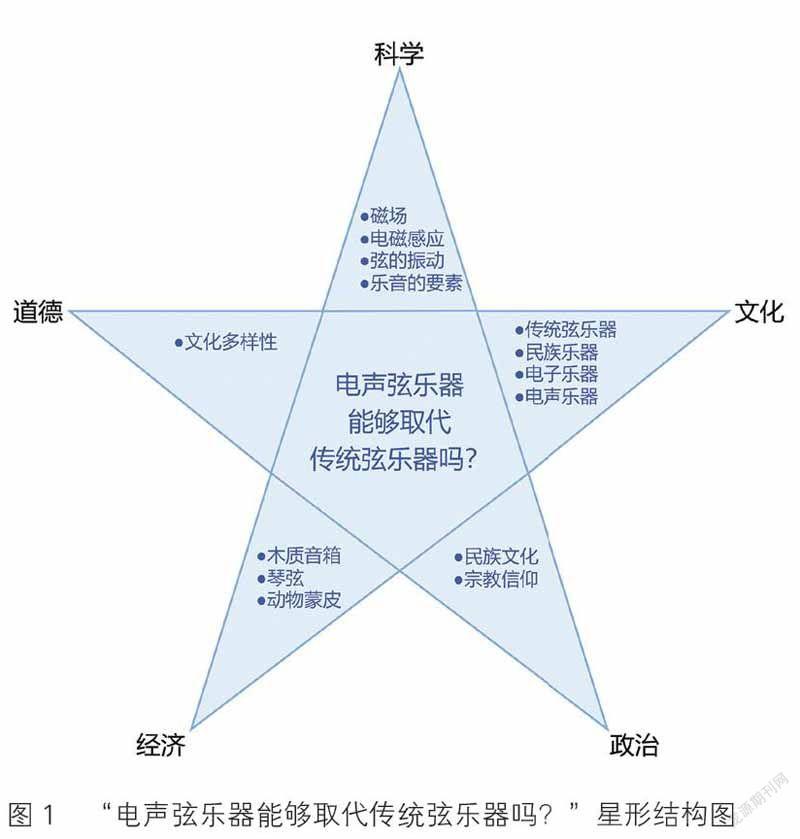

学生中期汇报的主题为“电声弦乐器能够取代传统弦乐器吗?”教师对学生的汇报提出如下要求:阐述观点时要把观点表达清楚,阐述为什么要提出这个观点(回溯观点形成的源头,明确观点的成因);充分搜集证据,用来支撑论点的材料,要从多个角度、多个方面、不同深度阐述证据;可以参考但不限于从星形图的几个方面准备和阐述;注意采用并列式、递进式等结构进行阐述;最后总结并强调自己的观点,延伸思考。

学生总结汇报的内容呈现出如下星形结构(图1)。

在电声弦乐器与传统弦乐器比较研究的基础上,在“保留传统还是开拓创新”议题的视角下,学生根据自己的兴趣点,自主延伸议题方向,探讨新的议题。议题结题时,学生在“传统与创新”这一大的框架下选择的议题如下:

●传统汽车与创新型汽车

●传统图书与电子书

●电子书与纸质书

●传统自行车与创新型自行车

●传统体育锻炼方式与现代运动方式

●传统通讯和现代通讯

●实体店购物与网购

●传统课堂与线上课堂

学习评价

在项目实施过程中,教师从学生参与课堂的深度与广度、同伴合作、学习内容的掌握情况等维度进行评价,详见表3。

在项目开展过程中,教师让学生用自己的语言结合亲身经历描述学习和进步情况,对本组和其他小组的作品进行评议;随后教师进行评析,肯定学生的成绩与进步,指出存在的问题,明确改进方向。在电声弦乐器制作过程中,评价学生对发声原理的初步认知情况、制作参与情况、观察与科学思维发展情况。在课题汇报过程中,评价学生的归纳能力和严谨客观、实事求是的科学态度。在自选方向的延伸拓展过程,评价学生对所学知识的掌握情况,以及学以致用的情况。

收获和反思

在完成SSI-L议题的过程中,学生在科学精神、团队合作、综合解决问题等方面获得了很多收获。在“保留传统和开拓创新”的讨论中,学生尝试从更多的角度或更高的深度思考问题。在收集电声乐器资料的过程中,学生看到音乐发明家顾冰峰等人书写的电声乐器故事,看到研制专属“中国芯”的历程,又会为中国的工匠精神所折服;认识到众多科研领域都有一批钻研者,正是他们促进了国家科技发展。通过这样的途径能培养起科学精神、科学态度和责任,作好为大国复兴贡献力量的准备。

在议题学习中,学生不仅掌握了科学原理与技术,还在更大程度上通过“遭遇”的种种意外磨炼了意志。同时经过教师的评价与指导,学生提升了分析问题、解决问题的水平。在分工合作的过程中,促进了团队间的合作。参与SSI-L是学生宝贵的实践经历,是难得的动手实践与自主学习、跨学科解决问题的机会。遇到困难时,想方设法解决困难是课程的主旋律。手边的工具、网上的经验都是推进项目的有效手段。学生收获的不仅仅是专业知识,更是未来学习、解决问题中思路方面的启示,对学生来说,在发展了高阶思维的同时,也获得了宝贵的实践经验财富。

教师在专业知识及跨学科知识方面也获得了巨大收获。物理教师了解了更多的音乐常识,获得了对中国少数民族传统乐器的初步认知,以及传统民族乐器依据乐器发声部位的体鸣、膜鸣、气鸣、弦鸣分类方法,与物理学科知识形成自然接口。音乐教师在参与项目过程中,了解到较为深入的电声弦乐器发声机理,在音乐教学中可在学生的科学认知基础上发展艺术素养。

在指导学生进行SSI-L研究过程中,指导教师在观念、实践、创新等方面也获得了提升。指导教师团队提出的SSI-L议题,是没有确定答案的,是结构不良、复杂且有争议性的社会性问题,需要多学科教师参与,融合多学科的理论知识进行讨论分析。在该议题的实施过程中,教师还学会了跳出各自学科框架,从多学科融合的角度选择合适的具有科学和社会意义的议题,并在议题实施过程中思考议题未来可能的扩展方向,为未来的议题研究奠定了坚实的基础。目前参与这个议题研究的是物理教师和音乐教师,将来计划吸纳历史、政治和地理等学科的教师参与SSI-L的指导。

结束语

教师要全面了解议题的科学及社会维度,在学生遇到困难时,给学生提供支持,引导学生从科学、社会、经济、政治等层面思考问题,保证议题学习的不断推进;要综合考虑学生知识、技能、情感及社会层面的整体成长,在科学教育中融入多观点、多视角的灵活考量;要认识到自身知识的局限性,既要成为议题的引领者、推动者,又要避免成为课堂上的权威;要通过议题激发学生的好奇心、探索欲,培养他们的批判性思维。

基于原有项目课程基础开展SSI-L的指导,对于教师来说,属于改进、变革型的工作,一定程度上降低了实施难度。从研究过程可以看出,在先前工作的基础上,结合学生的实际情况,构建校本化议题,指导学生开展SSI-L,是能够助力学科学习的。在中学教学中融入SSI,有助于学生理解科学本质和发展高阶思维,形成正确的科学观进而提升科学素养,提升综合解决问题的能力和社会决策能力。因此,SSI教学在未来教育中具有极大的发展潜力。