机载激光雷达在水下地貌识别与断裂构造精细解译中的应用

2022-04-19刘刚金鼎坚吴芳于坤李奇张文凯王建超

刘刚,金鼎坚,吴芳,于坤,李奇,张文凯,王建超

中国自然资源航空物探遥感中心,北京 100083

近岸海底地形与水下地质构造是海岸带地质调查中的重要基础数据,在沿海城镇和重大工程规划建设、环保、防灾、海底生境调查、海岸带科学研究等工作中发挥着重要作用。海底地形测量有船载多波束、遥感反演、机载激光雷达等技术手段[1-3]。在海底构造探测领域,一般使用船载浅水地震勘探[4-6]和航空磁测。船载平台具有效率低、成本高、浅水无法通行等缺点。浅水地震勘探多采用电火花震源激发,获取的地震资料有多次波产生的虚假反射,造成构造解释假象[6]。利用水下地质体的磁性差异所进行的航磁构造探测,只能发现具有磁异常的规模较大的断裂构造,小断裂难以识别。因此,与人类活动密切相关的近岸浅水区大比例尺高精度的断裂构造探测成为一个难点。相较上述技术,机载激光雷达水深测量(airborne lidar bathymetry,ALB)具有效率高、速度快、作业区域广、测量精度高的优势,是高效获取高精度近岸海底地形、底质和断裂构造信息的新手段。

从20世纪60年代末开始,发达国家便开展机载激光雷达水深测量技术的研究和应用[7-15]。中国从20世纪80年代末开始机载激光雷达测深系统的研究工作[16],但总体而言还处于试验阶段,尚未形成实用化的系统。为满足海岸带调查工作的需求,作者所属单位引进了Teledyne Optech公司的新一代CZMIL Nova Ⅱ机载激光雷达水深测量系统,在南海多地开展了机载激光雷达海陆一体地形测量工作,在中国民用领域首次获取了大量实测数据。通过对测量数据的解释,发现除水深探测外还可用于近岸水下地貌的详细划分和海底断裂构造的精细解译(1∶10000)。经过处理的高分辨率高程渲染图像对海底为基岩底质的水下断裂的识别非常有效,在海岸带调查研究中有很好的应用前景。

由于解译工作始于项目的收尾阶段,且不是最初设计的工作内容,因此没能对测深雷达识别的断裂构造进行野外实地验证。研究区内的岛屿面积仅1.5 km2,没有大比例尺的区域地质调查资料作为解译工作参考,只有早期填制的1∶200000地质图。该图显示岛屿全部由花岗岩构成,没有断裂构造,这可能与当时茂密的地表植被及砂土覆盖、交通状况及工作精度有关。在没有野外验证和参考资料佐证的情况下,为避免激光雷达单一数据源可能造成的多解性,作者使用CZMIL Nova Ⅱ测量系统携带的Phase One iXU-RS1000数字相机同步拍摄的超高分辨率(空间分辨率0.2 m,比例尺1∶2000)陆地影像,对激光雷达识别的部分海底断裂在陆地的延伸端进行了更为精细的解译验证,二者吻合度很高。利用高精度激光雷达数据进行水下构造精细解译还处于探索阶段,但经过一定时间的积累和技术方法的改进,有可能成为基岩型海岸带调查的一个新领域。

1 数据获取及处理

1.1 研究区概况

研究区位于南海北部,为一个距陆地约3 km的海岛及其周边浅水区域。该区属亚热带海洋气候,雨量充沛、地表植被茂密。海岛东西长1400 m,南北宽约1100 m,面积约1.5 km2,大致呈不规则的四边形。岛屿西北部区域为地形相对平坦的砂质海岸(沙滩),岛屿西南、东南至东北部沿线均为曲折的岩质海岸,地势陡峭,地形多变。尤其是东南和东北近海,岸线以上发育海蚀崖,水下则暗礁遍布,波涛汹涌、地形复杂多变。岛四周海域清澈透明,海水能见度6~27 m,冬春季一般为NE浪,夏秋季盛行S-SE浪,海域周边经常受到台风的影响。

1.2 测深数据获取及处理

机载激光雷达水深测量(ALB)是一种采用扫描脉冲激光测量水深/水下地形的主动式航空遥感技术[17],根据衰减最小[18]的蓝绿波段激光在水面和水底反射回波的时间差计算水深。先进的CZMIL Nova II机载激光雷达水深测量集成了测深雷达、CASI-1500h高光谱成像仪、Phase One iXU-RS1000数字相机等三种传感器,可同步获取激光雷达、高光谱和数字影像3种遥感数据,利用配套的软件自动生成海陆一体的三维地形和环境信息产品。

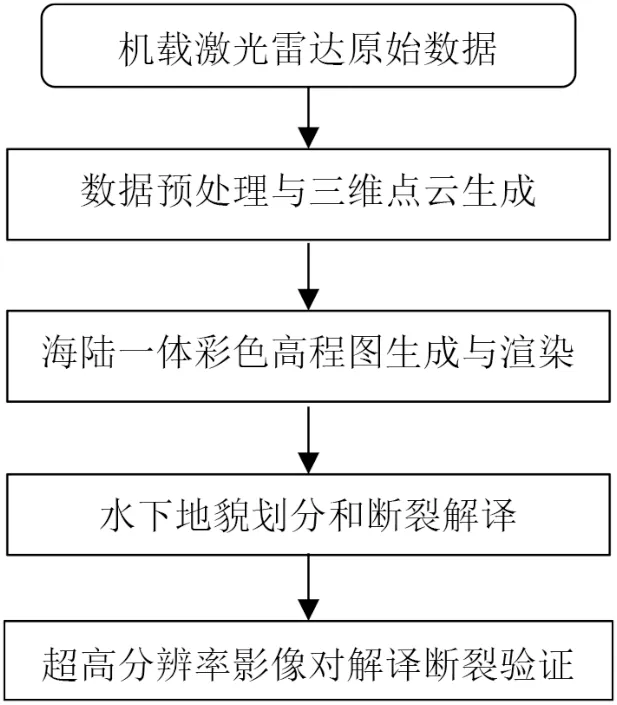

本文使用的激光雷达和数字影像数据为搭载CZMIL Nova II系统的运-12 E型飞机所获取,测量时间为春季。平均飞行速度220 km/h,航高400 m,航向NW,旁向重叠度30%,航线间距约200 m。飞行前收集了测区40个均匀分布的高精度船载多波束测深数据点(深度均在30 m左右),对获取的激光测深数据进行“点对点”式的精度评估,经统计(表1)30 m水深附近的激光雷达高程测量精度0.369 m[19],优于IHO 1a级精度要求。然后利用地理信息系统软件,对激光雷达数据按照高程值进行彩色渲染,并叠加在山体阴影图上,生成具有立体、彩色效果的高分辨率(空间采样间隔1 m)海陆一体高程渲染图。使用专业软件在渲染图上进行1∶10000比例尺的水下地貌识别及断裂构造精细解译,最后利用超高分辨率陆地影像对部分解译断裂进行了验证。具体工作流程见图1。

图1 数据处理及遥感解译流程图Fig.1 Flowchart of data processing and remote sensing interpretation

表1 研究区激光测深精度统计Table 1 Statistics of the depth measurement accuracy in the study area

2 水下地貌识别及断裂构造解译

2.1 水下地貌识别

2.1.1 解译标志及地貌分类

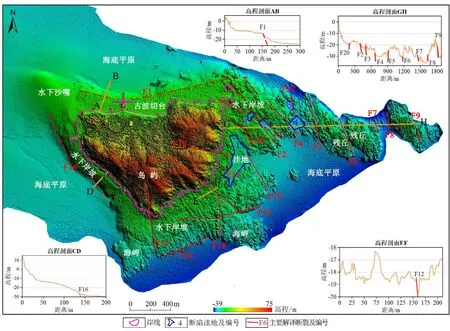

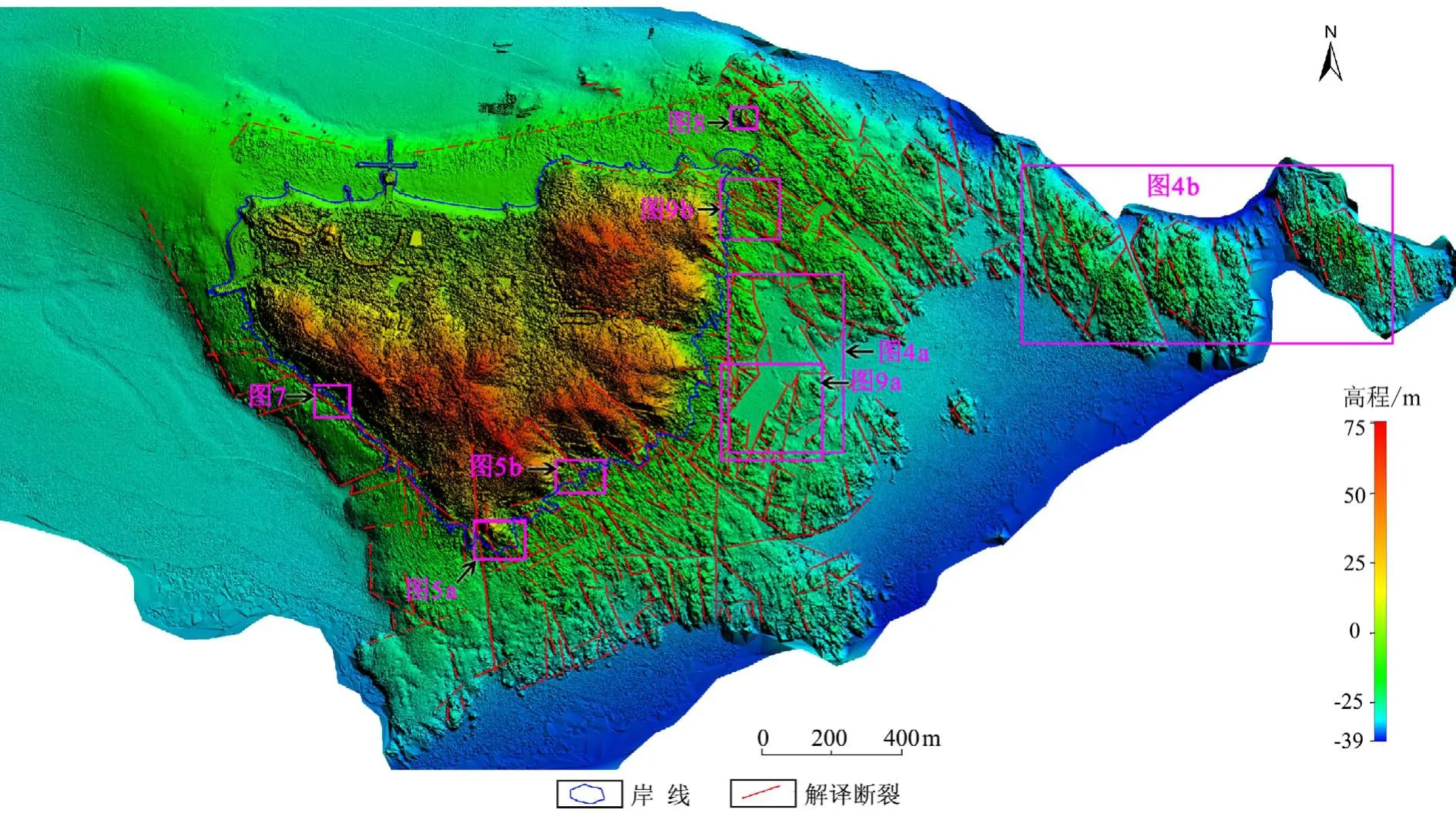

根据陆地解译工作经验,砂砾黏土等细粒物质经过长期搬运和分选以后,成分均匀、组构稳定,由它们构成的沙滩、平原等堆积地貌,地形平坦、边界圆滑。在遥感影像上呈现单调的块状纹理,地表起伏不大、边界柔顺渐变。而主要由基岩构成的丘陵山地等侵蚀地貌由于沟壑纵横、高低不平,在遥感影像上呈粗糙不均的斑点状纹理,边界大部分参差不齐或呈折线状。同理,在激光雷达高程彩色渲染图像上(图2),由粒径较小的砂砾构成的海底平原、水下沙嘴等海积地貌,由于地势平缓、水深变化不大,一般呈现相对均一的块状纹理,色调渐变。而凸凹不平、高程变化剧烈的海蚀基岩山地,则具有粗糙不均的斑点状纹理,色调多变。根据这些影像特征首先可以识别出以沙砾为主的海积地貌和基岩为主的海蚀地貌类型,然后根据水下地貌的形态、纹理、起伏度等解译标志,参考海洋地貌的分类标准[20]进行比较详细的类型划分。通过解译发现岛屿四周水下地貌由沙嘴、古波切台、岸坡、海岬、槽谷、断块残丘和外围的海底平原组成(图2),其中海蚀地貌的形成与构造作用密不可分。

2.1.2 海积地貌

研究区的海积地貌由水下沙嘴和海底平原组成。岛的西北侧海域为冬春季NE向浪和夏秋季SSE向浪的交汇部位,距离陆地较近,水深不大,泥砂等细粒物质在此沉淀,形成了顶端指向西北的三角形水下沙嘴。雷达渲染图像显示该区域呈渐变的黄绿色调、表面光滑,地形北陡南缓,但总体起伏不大,海水深度由东向西逐渐变深(0~23 m)。

图2显示海底平原位于研究区的外围,以海岛为中心环绕其他海底地貌分布。海底平原西高东低,地势平坦,水深约25~35 m,在雷达渲染图像上由蓝绿色调渐变为蓝色调。

2.1.3 海蚀地貌

水下海蚀地貌由古波切台、岸坡、海岬、槽谷、断块残丘组成,多数与断裂构造有关。更新世大冰期全球海平面剧烈下降,上述地貌可能露出水面遭受剥蚀,疑似多种外营力综合作用的结果。

古波切台:位于海岛北侧,为NEE向延伸的狭长水下平坦台地,台地西端被沙嘴覆盖,东端与水下岸坡相连。经过量算其南北宽60~150 m,东西长约1200 m。根据雷达渲染图像特征推断台地的近岸浅水区域覆盖薄层海砂,远岸砂体变薄尖灭。根据图2中高程剖面AB量测,台地平均水深仅12 m左右。由于地史时期冰期与间冰期的交替出现造成海平面的多次剧烈升降[21],推断该台地初期是潮间带的古波切台,由于后期海平面的上升淹没在水下。剖面AB显示在水深接近13 m处的台地外(北)缘为一个高差10 m左右的陡崖,此处水深急剧增加到23 m,然后向北与平原相接。陡崖沿NEE向平直延伸超过120 m,怀疑为断层F1所控制。

水下岸坡:分布于海岛西部、南部和东部的广阔海域,为宽窄陡缓不一的基岩岸坡,大部分发育侵蚀沟槽。海岛西南部的水下岸坡窄而陡,平均宽度135 m左右,由图2中的高程剖面CD可以看出在距岸线不到15 m的水平距离内,水深迅速达到12 m,在距岸约160 m处以一个高约2 m的陡坎与平缓的海底平原相接。该陡坎平行岸线向NW方向线性延伸,根据地貌、影像特征及区域断裂构造的展布规律,推测是一条断层陡坎(图2,F16)。

海岛南部、东部大片区域的水下岸坡比较宽缓,岸线至岸坡末端(坡脚)水深为0~30 m。岸坡在渲染图像上形成密集的斑点和条带纹理,说明坡体由高低不平的暗礁和沟槽构成,海底地形非常复杂。根据图像上的定向带状纹理推断,岸坡发育NW向延伸的一系列冲刷侵蚀沟槽,它们平行排列,组合形态呈梳齿状。图2中垂直于沟槽延伸方向的高程曲线(剖面EF),具有峰谷相间排列的特点,与剖面AB、CD的平缓波形具有显著的差别。雷达渲染图像和陆域超高分辨率图像的综合遥感解译成果表明,梳齿状沟槽大部分沿构造裂隙发育,主要断裂F12就位于一个陡立的V形沟槽中,上述现象说明研究区的地貌与断裂构造密切相关。

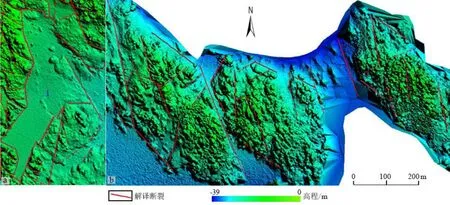

图2 以激光雷达高程渲染图像为背景的地貌、主要断裂及剖面位置图Fig.2 Map of geomorphology, with major faults and profile locations map based on lidar elevation rendering images

断陷洼地:5个洼地均位于海岛东侧海底,大部分为长方形,个别为多边形,洼地边界均由断裂控制。最大者为图2中不规则的“〉〉”形1号洼地(图3a是其放大图)。该洼地由走向NE、NNE和NW三组断裂围限,在形态上类似于著名的汾渭地堑。洼地内部平坦,四周(除东侧顶点有开口外)为陡立的断层崖。1号洼地东西宽200~230 m,南北长约650 m,平均水深22 m左右,周边陡崖高4~8 m。研究区成群发育的洼地说明该区域现在或前期曾处于拉张应力控制之下。

水下海岬:2个较大的海岬位于海岛南侧水下岸坡的末端,海岬中间为隐溺古海湾。岬角均为方形,与图4 a、b中海平面以上的陆域海岬类似,推测由NE和NW两组断裂控制,均属构造成因。

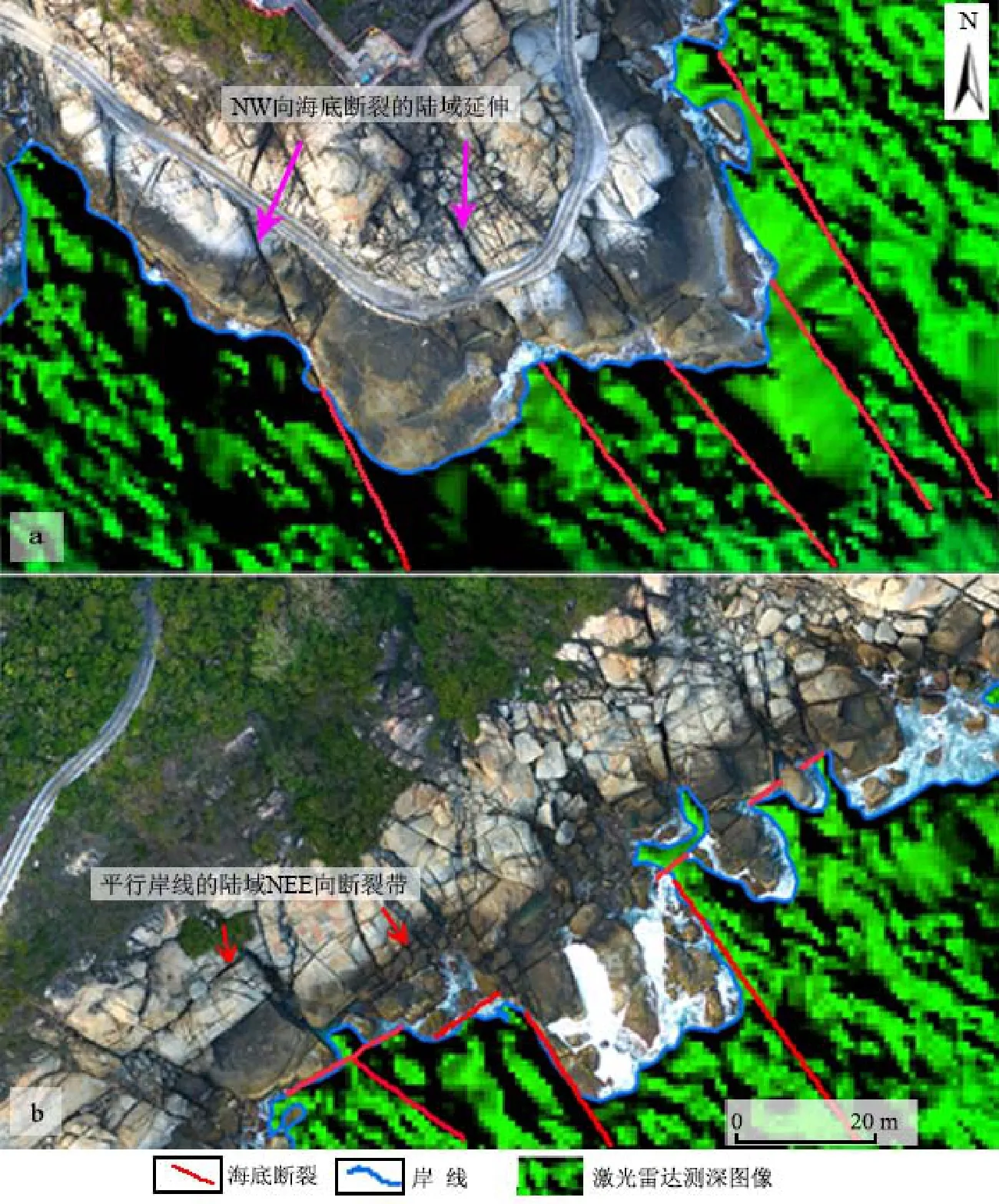

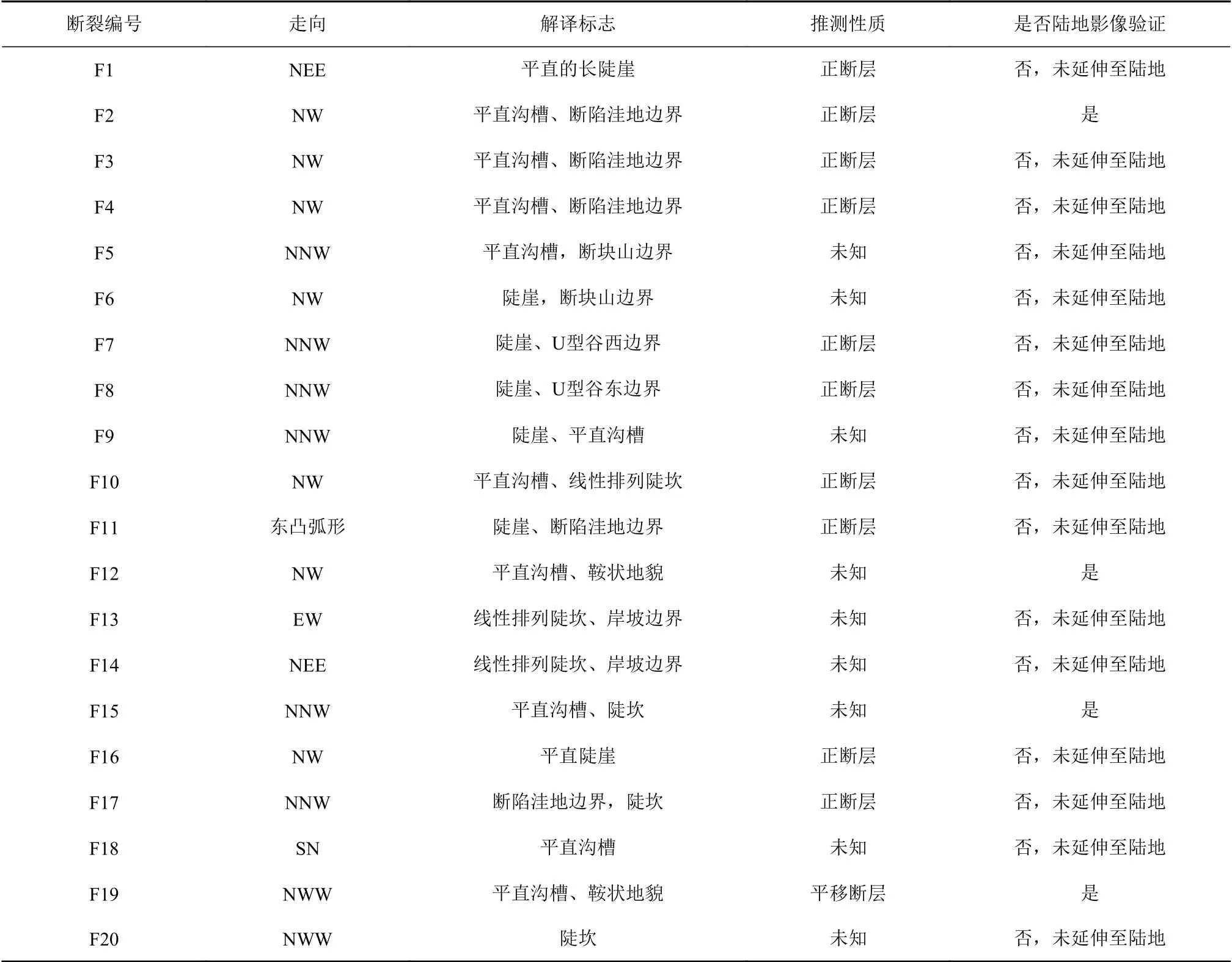

图4 断裂系统在陆域超高分辨率图像和海域激光雷达图像上的影像特征a. NW向断裂由水下延伸到陆地; b. NEE向断裂控制了岸线的走向,水下NW向断裂控制陆地直角海岬。Fig.4 Image characteristics of the fracture system on ultra-high resolution images of land area and marine lidar imagesa. The NW strike faults extended from seafloor to land, b. The extension direction of the shoreline was controlled by NEE strike faults , while seabed NW faults controlled the right-angle land promontory.

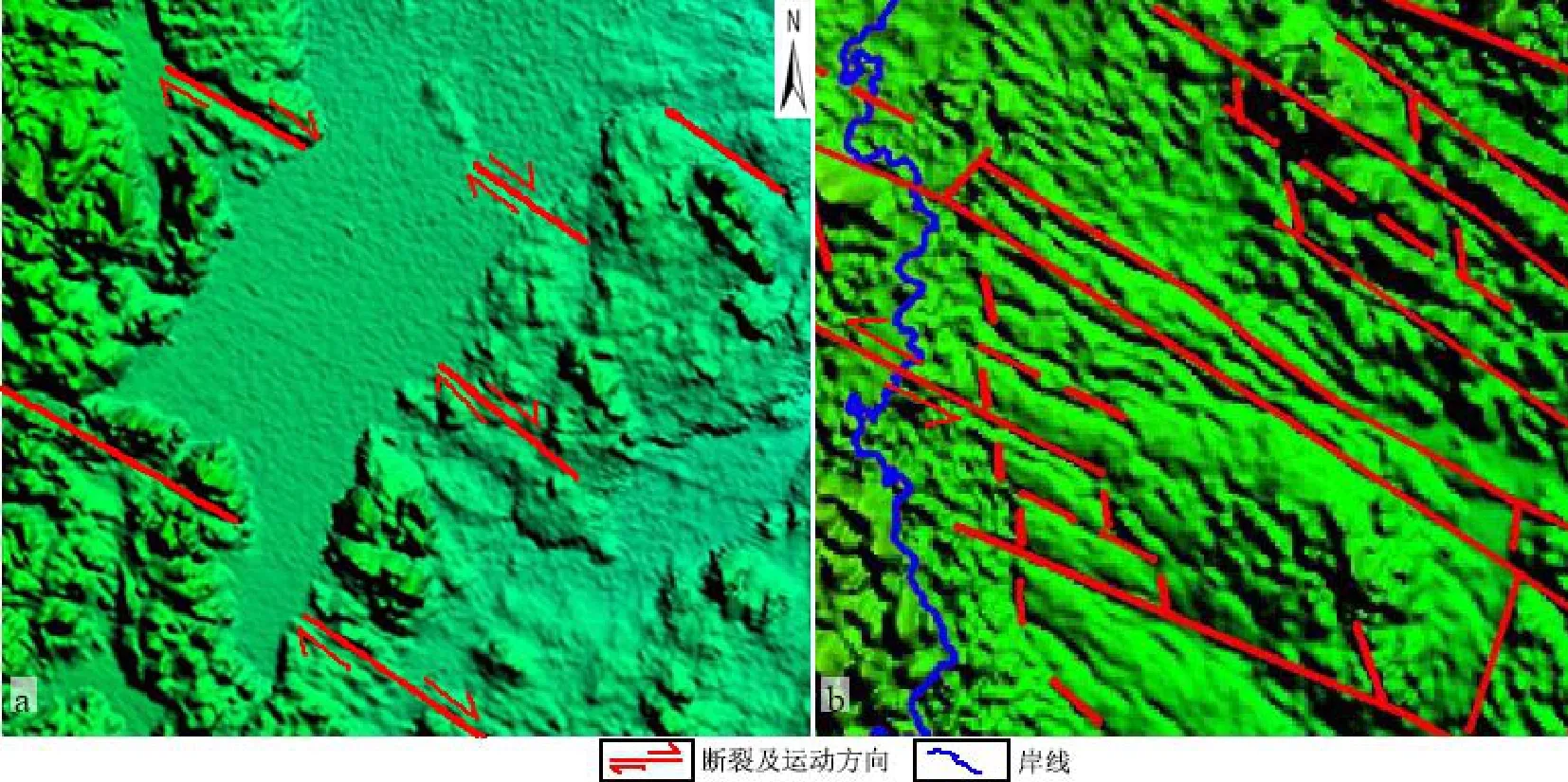

断块残丘:在海岛东北侧远岸水域海底,存在3个形态及大小相似、长对角线均为NW向的菱形残丘(图3b,空间位置见图5),残丘之间以V型或U型峡(槽)谷间隔。图2中的剖面GH显示,谷地与断块残丘以近于直立的断层崖相接,其底部与残丘峰顶的高差都在10 m以上,最大者高差超过20 m。通过对图像的解析发现3个残丘受NNW、NW和NE走向的3组断层控制,在空间上以右行斜列形式排列,推测残丘是剪切拉分作用所形成的断块山。

图3 局部放大的1号断陷洼地(a)及菱形残丘(b)激光雷达测高渲染图像Fig.3 Locally enlarged fault depression No. 1 (a) and rhombic monadnock (b) lidar sounding rendered images

图5 利用激光雷达渲染图像解译的海底断裂及局部放大图的空间位置示意Fig.5 Submarine faults interpreted by lidar rendering image, partly enlarged

2.2 水下断裂构造解译

2.2.1 解译标志

利用遥感影像识别陆域断裂在技术方法上已非常成熟,发现的数量明显高于传统地面调查工作,在基岩裸露区断裂识别的准确性在90%以上,尤其是地貌特征明显的新断裂或活动断裂。利用遥感技术识别断裂主要依据构造作用在地表所形成的解译标志,如断层崖、断层陡坎、平直的沟谷、线状排列的鞍部地形、山地与平原的地貌单元突变等。在统一的区域应力场中,断裂构造的空间排列具有一定规律性,因此解译标志的空间展布也有规律可循。解译标志的形成,是由于断裂构造对岩石的破坏作用,导致其抗风化能力降低,在外营力作用下所形成的规律性排列的负地貌。同样,在波涛汹涌的海洋,断裂活动的局部应力释放也会导致岩石发生结构和构造上的破坏,在潮汐、洋流、波浪持续作用下,破碎的岩石被海水侵蚀、搬运,从而形成沿断层走向规律性排列的负地形,也就是水下解译标志。潮间带等水动力较强区域,断裂构造的解译标志甚至比有土壤和植被覆盖的陆地表面还要清晰。根据现有研究成果[21-22]推断,仅在新生代以来的海平面反复升降过程中,水深在40 m以内的海底可能多次露出海面,遭受地表径流等其他外营力的侵蚀,因此研究区水下的断崖、陡坎、沟槽等解译标志,应该是陆域、海域各种外营力综合作用的结果。

由于缺少野外工作和大比例尺地质资料的支持,为验证海底断裂解译标志的可靠性,在海陆过渡带利用CZMIL NOVA II系统同步获取的陆地超高分辨率(0.2 m)摄影数据,对解译的部分水下断裂在陆地的延伸部分进行了海陆连续跟踪对比解译,作为激光雷达提取的水下断裂的辅助证据。超高分辨率影像可以满足1∶2000比例尺的测绘制图要求,在实际工作中可以放大到1∶1500,地面宽度超过0.3 m的构造裂隙、破碎带等在图4上(空间位置见图5)清晰可见,是核验海底断裂的有效手段。研究区海底断裂的主要解译标志有断层崖、断层陡坎、平直的冲刷沟槽等所形成的线性影像,锯齿状水下岸坡及岸坡坡脚的急拐弯,水下基岩残丘或岸坡与海底平原的直线状地貌突变等。

2.2.2 总体构造特征

根据构造地质学理论及先验知识,在一定的区域应力场作用下,会产生不同走向的断裂系统;不同性质的断裂在形态、规模、走向等方面具有一定的差异,并形成具有关联性的构造地貌;根据地貌类型以及断裂的规模、形态和交切关系,可以推测断裂的性质及古构造应力场。经过对CZMIL NOVA II系统获取的高分辨率激光雷达渲染图像及陆地超高分辨率图像的综合解译分析,发现工作区发育走向NW、NNW、NNE、NEE的4组主要断裂(表2,图2),与区域构造格局[23-24]基本一致。在构造破碎和海水侵蚀等内外营力联合作用下,在海底形成具有优选方位的一系列冲刷沟槽、陡坎、断陷洼地和断块残丘。NW走向的一组断裂规模大、数量多、连续性好;NNW向断裂是断块残丘的主要边界断裂;NNE和NEE向的断裂以小规模为主,连续性差,以正断层居多。海岛从西南、东南至东北沿线都是断层控制的基岩海岸。由于研究区属于时代较新的大陆边缘海环境,结合前人的研究成果[23-24]推测部分海底断裂可能是活动断裂。

表2 利用雷达高程渲染图像解译的主要海底断裂Table 2 Main submarine fractures interpreted from lidar rendering image

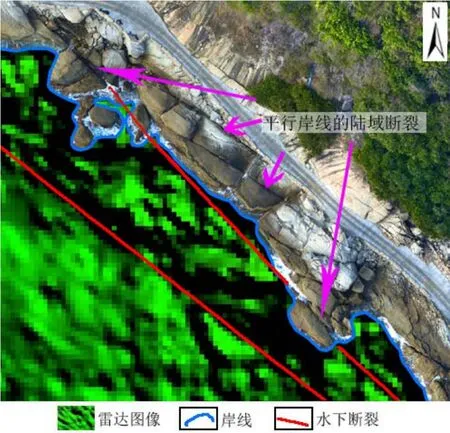

岛屿周边海底断裂的发育(或可识别)程度具有一定的差异。由图2和图5可以看出,岛屿西北侧水下沙嘴区域由于海砂覆盖严重,没有发现断裂;岛屿北侧剖面AB所在的水下平台(古波切台)区也有薄砂覆盖,解译效果不好,但根据台地北缘长度超过1200 m、落差达12 m的平直陡崖以及台地东北角处暗礁的不连续性,推测陡崖为一条规模较大的NEE走向断层。岛屿西南侧剖面CD所在的水下岸坡也有少量薄砂覆盖,但根据坡脚不正常的锯齿状形态、陡坎地貌以及陆域超高分辨率图像的辅助支持,提取出数条沿岸断层(图6,空间位置见图5);海岛东南至东北侧的海底由基岩构成,构造地貌非常清晰,是断裂信息提取的主要区域,NW、NNW、NNE、NEE向4组断裂均有发现。

图6 控制西南岸线的断裂带激光雷达和陆域超高分辨率影像Fig.6 Lidar and ultra-high resolution images of the fault zone along the southwest shoreline

2.2.3 断裂分组详述

NW向断裂:是研究区最为发育的断裂,无论规模还是数量NW走向的断裂都占有绝对优势。该组断裂控制了岛屿西南、东北岸线及部分水下岸坡的边界,形成了水下岸坡上相间排列的冲刷沟槽(详见图2剖面EF,图4a)。根据海岛西南、东南及东北海岸带陆域超高分辨率图像上的断层崖、断层陡坎(图4、6、7)推断,大部分NW向断裂近于直立,部分倾向NE。该组断裂切割其他断裂或地貌的运动学特征(图8,空间位置见图5),显示其既有左行又有右行剪切现象,也可能有多期活动。工作区由西向东NW向断裂主要有F16、F12、F20、F2、F3、F4等(图2)。其中F16控制了岛屿的西南部水下岸坡与海底平原的边界,F12由水下进入陆地,形成了地表丘陵山地的鞍状地形, F2、F3、F4则是海底断陷洼地的边界断层。在岛屿南侧和东北侧的水下岸坡上,该组断裂密集平行分布,是梳齿状冲刷沟槽微地貌的主要控制要素。水下激光雷达及陆域超高分辨率图像解译成果均显示岛屿西南岸线受该组断裂的控制(图6),属于断层海岸[21]。在GH剖面靠近H端的远岸深水区域,该组断裂是菱形断块残丘的东北和西南边界(图3b,空间位置见图5)。

图8 NW走向断裂的不同运动学特征a. 右行走滑断层,b. 左行走滑断层。Fig.8 Kinematic characteristics of NW strike fracturesa. Right-lateral faults,b. left-lateral faults .

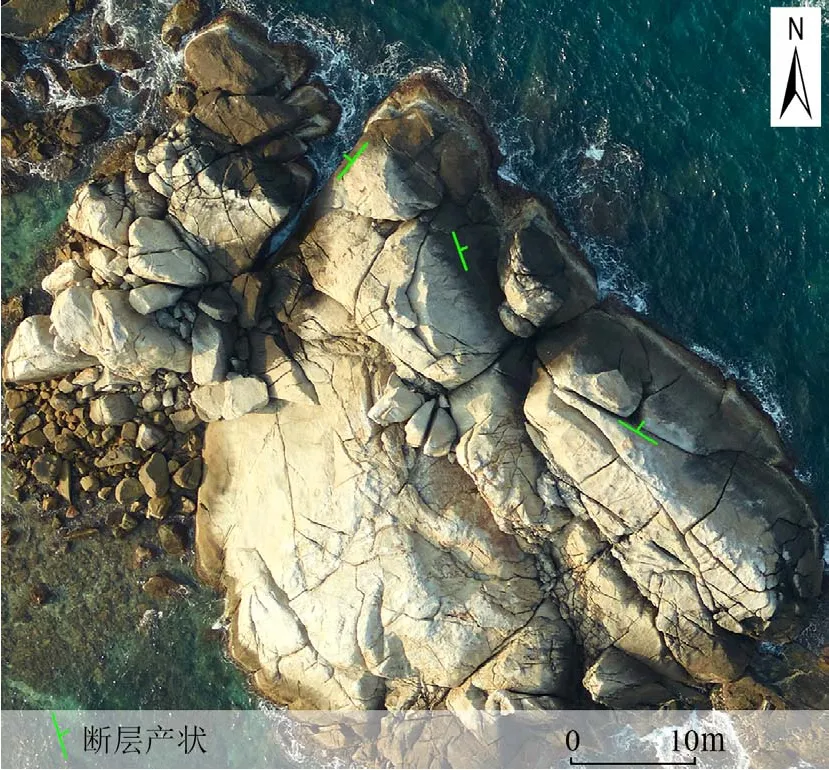

NNW向断裂:在剖面GH所在的东北海域远岸地段(图2中GH剖面靠近H端)最为发育,是水下残丘之间峡谷的主要控制断裂(图2中 F5、F6、F7、F8)。该组断裂连通性好、断距较大,在激光雷达渲染图像上具有清晰的线性影像特征。沿断裂发育一系列V型沟槽、陡坎或陡崖,构成了数个断块残丘东西两侧的主边界。主要的NNW向断裂有F10、F17、F5、F6、F7、F8、F9等(图2),其中正断层F10构成最大的近岸1号断陷洼地与海底平原的东边界,正断层F7、F8形成了深达20余米的U形谷,构成局部的微型垒堑地貌。陆域高分辨率图像显示:在海岛东北角孤立礁石的数个断层崖上,该组断裂产状陡立或以高角度倾向NEE(图7,具体空间位置见图5)。

图7 倾向NE、NEE和NW的断层崖陆域超高分辨率图像Fig.7 Ultra-high resolution image of fault scarps tending in NE,NEE and NW directions

NNE向断裂:主要发育在海岛东侧近岸浅水地带(图2中F12和F20之间的区域),该组断裂控制了海岛的东部岸线。NNE向断裂系在空间上平行海岛东部岸线的海底断续分布,规模一般较小,连续性不好,其代表性断裂是F18。沿F18的走向(NNE)往北追索,可以发现一组断续出现(被NW向断裂交切)的断裂带,该带的西界是岸线,东界是F11(实际由数条正断性质的断裂连接而成),F11构成1号“〉〉”形断陷洼地的部分边界(图3a)。根据断续分布的形态特征、控制海岛岸线(断层海岸)及与之平行的水下断陷洼地的事实,推断该组断裂以正断层为主。

NEE向断裂:主要发育在海岛的南侧,控制了海岛的南部岸线,并构成海岛南北两侧水下岸坡与海底平原的地貌突变线。在海岛南侧的海陆交互带,超高分辨率图像及激光雷达图像都可以看到数条NEE向断裂在陆地和水下平行海岸延伸,控制了岸线的走向(图4b)。图2中该组断裂的典型代表F14、F13构成了海岛南侧水下基岩斜坡末端与海底平原的突变线;在海岛北侧F1则以陡崖的形式构成水下古波切台与海底平原的边界;在F2、F4两条断裂的南端区域,断续分布的NEE向断裂也以陡坎地貌构成了岸坡末端与平原区的突变线。根据断层海岸、水下断崖以及水下岸坡以陡坎与平原相接等诸多证据,推断该组断裂性质以正断层为主。根据剖面CD所在区域水下基岩坡脚的锯齿状形态及图4b中陆域超高分辨率图像左下角处NEE向断层的运动方向,推断该组断裂还具有左行平移的分量。

除上述断裂外,本区还有一个显著的构造特点是发育若干规模不等的小型水下断陷槽谷或洼地。图2显示它们大部分位于F12以东区域,主要受NE、NW向两组断裂的控制,长轴方向以NE居多,说明本区目前或曾经受NW-SE方向的拉张应力场控制。这可能与始新世晚期以来印度-澳大利亚板块与欧亚板块碰撞,青藏高原隆起导致地幔流向东南方向的蠕散运动所引起的陆缘引张断陷作用有关[23],也可能是由于研究区所在区域向SE漂移旋转[25-26],由速度上的局部差异所形成的牵引、拉分作用所致。

3 结论

(1)研究区海底地貌由沙嘴、海岬、波切台、岸坡、断陷洼地、槽谷、平原和断块残丘组成,环绕海岛的岸线由多组断裂控制,呈不规则的多边形。岛屿周边海底发育走向NW、NNW、NNE和NEE的4组主要断裂,与邻近大陆的构造格局基本一致。NW向断裂规模大、数量多、连续性好,是本区的主要断裂系;NNW向断裂是断块残丘的主要边界断裂;NNE和NEE向断裂以小规模为主、正断层居多,连续性较差。海底断裂系统在地表的延伸部分得到了同步获取的超高分辨率图像的验证。

(2)机载激光雷达是在水深小于40 m的清澈水域开展海底地貌详细划分和水下断裂精细解译的新技术,根据航摄飞行设定的航高和空间采样间隔的大小,至少可满足1∶10000~1∶50000大比例尺的调查研究工作。在没有海砂覆盖的水下基岩分布区,利用激光雷达高程渲染图像可以有效提取断裂构造信息;配备3种传感器的CZMIL NovaⅡ海陆一体测量系统,不仅能够进行水深测量,而且在海岸带环境地质、工程地质、水文地质、地质灾害等专业调查及研究工作中具有很大的应用潜力。