基于“语言形式”的论说文析读与教学

2022-04-18黄珏明

黄珏明

关键词语言形式 行文思路 作者意图

《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》一文收录于语文教材九年级上册第二单元。该单元以“议论性文章”为主题。然而,相较于《敬业与乐业》《论教养》等文章,本文似乎并不是“典型”的议论文,而更倾向于情感线索的推进,也缺少详实的“论据”和严密的“论证方法”。同时,该单元的导语中提出“把握作者的观点”“理清论证的思路”等要求。这该如何在此文教学中实践?

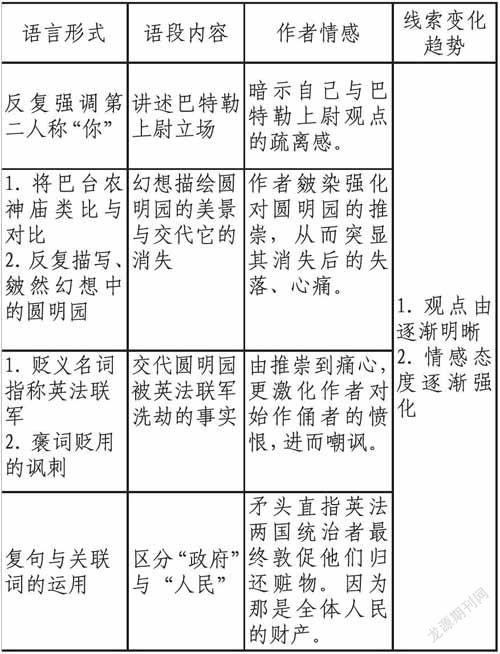

笔者以为此文最重要的特质,就在于作者将其态度隐藏于独特的语言形式中,层层推进自己的情感。所谓“语言形式”,包括字词、短语、句子、段落、语篇等“语义学”层面的元素。这些元素不仅承担了信息交流的功能,也蕴含了作者情感意图。下文将析读《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》一文中“语言形式”与“作者意图”之间的关系,梳理出作者行文思路及其观点呈现。

一、语词形式与作者意图

语词是“语义”层面最小的单位,除了传递词本身的概念意义外,有时也含有叙述者的情感意图。《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》一文有如下运用。

人称代词的运用。本文第1段中连用了五个“你”。这固然是有第二人称的指称作用,用以表达一种对话关系。然而如此高频地使用第二人称,显然别有意图。

你征求我对远征中国的意见。你认为这次远征是体面的,出色的……在你看来,打着维多利亚女王和拿破仑皇帝双重旗号对中国的远征,是由法国和英国共同分享的光荣,……

“你认为”“在你看来”是作者在陈述巴勒特上尉对于此次“远征中国”的态度——体面、出色、荣光、代表最高统治者的意志。但是,“你”作为第二人称,同时与第一人称“我”产生一种空间的对立关系。这就意味,“我”的看法和态度是与上尉“你”相对立,或至少并不赞同。因此,作者一连用了五个“你”,以突出彼此观念上的距离感。

情感化名词的运用。文章第3段多次以“理想”“幻想”分别评价“巴特农神庙”和“圆明园”。“理想”与“幻想”有何区别?文中指出“这是幻想的某种规模巨大的典范,如果幻想能有一个典范的话。请您想象有一座言语无法形容的建筑”,这两句指明了两者的含义:“理想”是一种“典范”,即最具典型特征的事物。作者以此指称,巴特农神庙是西方建筑中最具代表性的。但是,它依旧是现实世界可视可触的存在物。而“幻想”,是需要“想象”的,是“言语无法形容的”,即一种绝对理念。从二者的内涵可以看出,作者对于圆明园的情感远胜于对巴特农神庙。故而才有“如果幻想有一个典范的话”。这句假设性的语句,其言下之意为幻想的事物是不可能在现实中存在典范,它比典范的境界更高。而本文第四段中,作者则以“强盗”指称英法联军,以“洗劫财物”“闯”“劫掠”“行窃”等词指称联军的行为。这些语词固然交代了客观事实,同时也直截了当地表达了作者对英法联军洗劫烧毁圆明园行径的批判。

褒义词贬义化。文章第5段中,大量存在褒词贬用的现象。如作者称英法联军为“胜利者”,他们的形象是“手挽手”“笑嘻嘻”,他们的行为是“丰功伟绩”“收获巨大”“彻底”“漂亮”。同样在第6段中“我们欧洲人是文明人,中国人在我们眼中是野蛮人。这就是文明对野蛮所干的事情”一句,做出如此“野蛮残暴”行径的英法联军却自诩是“文明人”,何其荒诞?这就是揭示出英法联军虚伪的本质。褒词贬用,造成了事实与表面评价之间的巨大差异,从而产生了一种灰色幽默的效果。让读者在忍俊不禁中,生出嗤之以鼻的感受。因此,这比单纯咒骂“强盗”“行劫”更愤恨,更具有批判性。

二、语句形式与作者意图

类比句的运用。所谓“类比”是指将两个具有某种相似点的事物进行比较,从而推断出此物具有的另一特征同为彼物所具有。如:

圆明园在幻想艺术中的地位就如同巴特农神庙在理想艺术中的地位。

此句中两个建筑在各自领域具有同等高的艺术地位,这是两者的共性。而巴特农神庙在欧洲建筑历史文化中,具有举足轻重的地位,由此可以推断出,圆明园在亚洲艺术文化中享有崇高的地位。这是赞美圆明园的艺术性。

对比句的运用。所谓对比,就是将两者之间的差异性进行比较,从而突显出一方的某种特征。如:

和巴特农神庙不一样,这不是一件稀有的、独一无二的作品;这是幻想的某种规模巨大的典范,如果幻想能有一个典范的话。

此处就是将巴特农神庙的价值与圆明园作了比较。作者称前者是“稀有、独一无二”,言下之意一虽然绝无仅有,但毕竟还是现实中存在之物。而后者则是“幻想的典范”,即人世间找不到模型,只有依凭想象才能展现的美。由此可见,作者对圆明园的情感更加深挚。

多角度描写的运用。描写手法是对事物细节部分展开刻画,其目的在于使读者能更清晰地认识事物的局部特征,从而更好地把握整体。但看似客观的描写,其本身也蕴含作者的主观意图。诸如,选取的角度、描写时的用词,都是作者意图的潜台词。如:

请您用大理石,用玉石,用青铜,用瓷器建造一个梦,……总而言之,请假设人类幻想的某种令人眼花缭乱的洞府,其外貌是神庙,是宫殿,那就是这座名园。

首先,作者從材料、装饰、附属建筑物等不同角度去描写幻想中的圆明园。为什么要写那么多角度?此外,他所选取的物象都是华贵至极,诸如“玉石”“宝石”“黄金”“天鹅”“孔雀”等。这些稀有之物,得一二件已属困难,将它们全都收拢运用到圆明园中,几乎没有可能。而这就是“幻想”。作者将世界所有的“具象的美”聚拢在一起,就构造成了一种“抽象的美”或“美的理念”。他描写的角度越多,堆砌的饰物越多,就越流露出他对圆明园的热爱、赞赏。

复句的运用。复句,即有两个或两个以上的分句所构成的句群。它们之间通过某种逻辑关系相互勾连,组成了较为复杂的句子形态。在教学复句时,就要注意,引导学生关注各分句之间的逻辑关系,从而推断作者的意图倾向。如:

治人者的罪行不是治于人者的过错;政府有时会是强盗,而人民永远也不会是强盗。

此句由两个分句构成,中间以分号连接。后半句又以关联词“而”连接前后分句。“而”在此处表转折。作者称呼“政府”为“强盗”,是对政府联军侵略行为的不齿。通过转折,则将“政府”与“人民”的相对立,实则是将矛头精确指向当权者。而分号前的句子,则提供了作者一个判断——统治者犯错与人民无关。后半句是对这个判断的具体解释。因此,此处的分号,不是表示并列关系,而是后者对前者的解释说明。

三、语段关系与作者意图

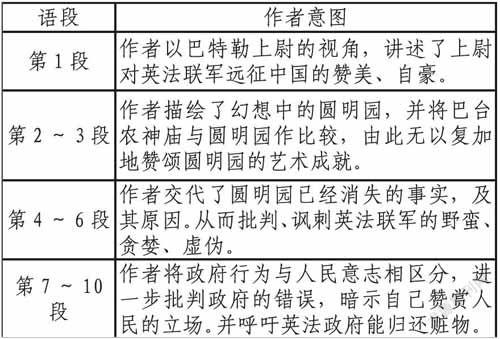

通过语词、语句的分析,可以推断出每个语段的作者意图。但是,仅仅关注局部还是不足。我们需要将所有语段综合起来,以语篇的角度再予以思考。因此,就要梳理出语段之间的逻辑关系,从而析读出作者的观点。

基于上述分析,我们可以发现:作者真正表达“对英法联军远征中国”这一行为的态度,是从第5~10段。那么,就要思考第1~4段与作者意图间的关系。按常理,开篇第一句“先生,你征求我对远征中国的意见”之后,就是作者陈述自己的看法和态度。然而,作者却引述巴特勒上尉的看法,且不断以“你”来间隔上尉观点与作者观点的距离,从而是暗示作者并不认同上尉的看法。

第3~4段则是一种情感的强烈反差。第3段中,作者通过各种语言形式,层层皴染,将对圆明园的渴慕之情推向极致。而第4段“这个奇迹已经消失了”一句,与前文形成巨大落差。第3段越是将赞颂之情推向高潮,第4段的“奇迹消失”就越是痛心疾首。尤其第4段以单句独立成段,那种惊心、那种欲说还休的沉痛,给了读者无限遐思的空间。

也正是基于第3~4段的心如刀绞,才会引发第5~6段对罪魁祸首的嗤之以鼻、指斥批判。甚至还要以反讽的手段,将这样的愤恨推向另一个高度。而后,作者区分“政府”与“人民”两者不同的身份,就是表达自己站在“人民立场”“人道精神”之上,控诉暴行、虚伪的政府。最后,呼吁世界瑰宝还给中国、还给全人类。

基于上文分析,我们将外显的语言形式、语段内容和作者情感线索,梳理如下:

四、文本分析转化教学设计

由上述文本分析,设定教学目标如下:

1.通过分析各种语言形式,理解作者对圆明园的赞赏和对英法联军的嘲讽。

2.通过梳理材料之间的逻辑关系,理解第3 4段对作者情感态度激化的作用。

以此作为教学目标,正是基于两点:(1)单元导语中的教学要求——把握作者观点、理清论证思路。(2)本文自身的特征。诚如开篇所说,本文并非典型形式上的“议论文”。相较于同单元的《敬业与乐业》《论教养》的理性推论过程,《致巴特勒上校的信》中作者感性层面的宣泄更明显。而作者内在情感又内敛于各种语言形式中。尤其是第3段中,对于圆明园情感态度的表达,是一个难点。因为文中有大量复杂的语言形式,而多数学生只能从“内容层面”陈述出“写了什么”,却极少能关注到“怎么写”以及“为什么这样写”。帮助学生一层层剥离语言形式背后作者的情感态度,就是老师教学的重点任务了。

同时,第3段看似与主题“就英法联军远征中国”无关,然而它却是理解作者愤恨联军行径的关键。只有把握住这一段,才能理清作者的行文思路。由此,针对第3段,所作教学实录片段如下。

师:同学们,本文第3段中主要是写“圆明园”,为何多次提及巴特农神庙”?请关注“就如”“和……不一样”两词,作分析。

生1:“就如”是将圆明园和巴特农神庙的艺术地位作类比。而“就……不一样”是将两者作对比。

师:很好,这样类比和对比有什么作用?请抓住“一个几乎是超人民族的想象力”和“这是幻想的某种规模巨大的典范”两句,进行思考。

生1:都是突出了圆明园艺术地位高。

师:分析得有理。然而,作者仅仅在陈述一个客观事实吗?当你称呼一样东西是“超人的”“典范”,一定含有……?

生1:含有赞美喜爱的情感。

师:不错。作者在后文又大量描绘了幻想中的圆明园,大家读读他是从哪些角度展开描写的?为什么要从不同角度展开描写?

生2:有大理石、玉石等,这是从材质角度;缀满宝石、绸缎、神兽、黄金等是装饰物;水池、喷泉、孔雀等是御花园一类的游玩区。

师:不错。这些东西都有什么特点?

生2:华美!

师:作者把想象的圆明园内如此华美,恐怕不是在客观描述事实吧?当你把一样事物想象的极美时?一定是有……?

生2:感情,喜欢。

师:不错。但是表达喜爱,只要描写一个角度就行。为什么要这么多角度,一层层地写?

生2:那是表示非常喜欢。

师:非常好。反复描刻各种角度,就是要不断加强喜爱、推崇的情感。甚至把它描绘到只能“幻想”不能“实现”,意味着什么?

全班:喜欢到极致

师:真棒。那么再请思考。第4和第5段,写了什么内容?它们与第3段什么关系?

生3:第4段是说圆明园消失了。第5段是说,圆明园被英法联军两个强盗抢劫、烧毁了。

师:很好,你已经关注到到了两个重要信息。第一,第5段在解释圆明园消失的原因。第二,作者称呼:英法联军为强盗,这个词含有什么情感?

生3:仇恨。

师:不错。但是第3段作者表达了对于圆明园艺术成就的极端喜爱,这和第4段、第5段什么关系呢?提示,从情感角度思考。

生3:因为对圆明园十分喜爱,所以对于这个奇迹的消失,作者肯定是很痛心的。而圆明园是荚法联军破坏的,因此他对英法联军恨之入骨。所以才说是强盗。

师:老师再来总结一下。首先,大家從第3段的对比、类比、各种角度描写等语言形式中,读出作者对圆明园极致推崇。因此,面对圆明园消失也就痛心疾首。从而对于劫掠烧毁圆明园的英法联军报以强烈的愤恨。以后我们在阅读此类文本时,需要关注语言形式与作者情感的关系。同时,还要梳理出作者的行文思路。

上述教学中,我们不难发现:学生在读文时,主要关注文本的表层信息,并不着眼于语言形式及其表达意图。笔者通过提示他们关注各种语言现象,并引导他们思考其中蕴藏的情感。学生慢慢地也能体验到形式与情感的关系。当学生能充分把握住第3段作者的情感后,再梳理第3~5段的内在情感线索也就顺理成章了。当然,对于剩余的段落,也可运用上述方法引导学生分析、梳理。总之,作者写作意图的析读,应基于语词、语句、语段的含义与关系。即从语言形式的建构与运用,由表层的能指解读其所指。